转型期地方高校大学英语课程体系建构

2017-03-01张方丽

张方丽

(洛阳师范学院 国际教育学院, 河南 洛阳 471934)

转型期地方高校大学英语课程体系建构

张方丽

(洛阳师范学院 国际教育学院, 河南 洛阳 471934)

作为大学课程的重要组成部分, 大学英语承载着培养学生国际跨文化交际能力的功能, 其课程建设应与国家的发展战略、 高校自身的定位及人才培养目标紧密结合。 依据泰勒现代课程论, 聚焦教学目标及内容体系两大维度, 认为转型期地方高校的大学英语内容体系可构建三位一体的“能力模块”:提高学生基础英语水平的通用英语模块; 为学生创造人文素养氛围和提高某种语言技能的通识英语模块; 满足学生未来职业需要的专门用途英语模块。 关键词: 泰勒原理; 教学目标; 内容体系; 模块教学

2015年, 教育部、 国家发改委、 财政部联合发出了引导供给侧结构性改革的号召。 近两年试点院校的转型改革进行得如火如荼, 目前相关的探索主要集中在加强特色专业建设和实习实训基地建设上, 对于非英语专业必修的大学英语公共课关注甚少。 大学英语作为大学课程的有机组成部分, 承载着培养学生国际跨文化交际能力的功能, 其课程建设应与国家的发展战略、 高校自身的定位及人才培养目标紧密结合。

目前地方高校大学英语课程体系较重点大学陈旧, 仍普遍采用以教师为中心的“一言堂”“满堂灌”的传统教学方法。 课程设置偏重以语言为驱动的基础英语, 缺乏以内容为驱动的专门用途英语课程(ESP)。 配套 ESP师资短缺, 教学状况与当前社会需要严重脱节, 未能迎合新时代学习者的需求, 导致了学生在英语课堂上学习自主性和积极性不高, 大学英语课堂费时低效。 转型期, 占据基础教育功能的大学英语课程体系改革迫在眉睫。 但同时, 又因该课程目标学习者专业不同、 英语水平层次不同、 差异性显著, 需求分析任务艰巨, 需要院校整体统筹及跨学科合作, 其改革更具不确定性和复杂性, 是地方高校转型过程中最困难的一环。

美国著名的课程理论家泰勒(Ralph Tyler), 被尊称为“课程评价之父”。 其在1994年出版的《课程与教学的基本原理》中提出了著名的“泰勒原理”, 即课程编制的四大构成, 可概括为教学目标、 内容体系、 课程组织、 效果评价。 其关于课程基本原理的阐述被公认为里程碑式的课程研究范式。 本文主要从前两大维度, 即教学目标及内容体系, 分析地方高校大学英语课程体系的重新构建。

一、 教学目标

泰勒认为教学目标是课程开发的出发点, 而教育目标的确定取决于学科专家的建议、 对当代生活的研究及对学习者本身的研究。

许多人认为学科专家总是把学生看作在这个领域从事学术研究的人, 因此忽略了这门学科作为基础教育的功能。[1]泰勒认为学科应考虑该门学科的一般教育功能, 而不是特殊功能。 实际上早在2007 年, 教育部就颁布了新的《大学英语课程教学要求》。 根据《大学英语课程教学要求》, 大学英语旨在“培养学生的英语综合运用能力, 特别是听、 说能力, 使他们在今后的工作和社会交往中能用英语有效地进行口头与书面的信息交流, 同时增强其自主学习能力, 提高综合文化素养, 以适应我国经济发展和国际交流的需要”[2]。新版的教学要求与泰勒的观点一脉相承, 明确指出了大学英语课程的一般教学功能:扎实的英语语言基本功, 较高的人文素养, 符合经济和社会发展的需要。

随着当代生活中科技的发展和知识的剧增, 学校把学者们公认的全部知识都包括在教育计划之内是不可能的事, 人们越来越关注特定知识内容或特定技能。[3]这就要求学校从调查的资料中分析差距、 需要等方面的现状, 推断出实用可行的教学目标。 地方高校面临向应用型大学转型的任务, 所有学科的调整改革都必须以此为目标, 积极支持国家重大战略的实施。 地方高校应结合各自特色专业及优势学科, 开发具有校本特色的ESP, 满足现实社会的需要。

制定科学的教学目标离不开对学习者本身的研究。 泰勒认为对学习者的研究可通过两方面展开:一是了解学生的现状; 二是把学生的现状与常模作比较, 从而找出差距。 地方院校为本科二批甚至三批, 生源质量比重点大学有大幅下降。 大部分重点院校学生在一年级的大学英语四级通过率就可达到70%以上, 少部分可达到90%以上。 而地方普通院校因学生英语基础较差, 为提高四级通过率, 要求学生升入大二学年才可报名参加考试。 即便如此, 和重点院校差距还是非常明显。 以洛阳师范学院(河南省属一般师范院校)为例, 据其官网通报, 2010届毕业生四级通过率仅为58%。 地方院校学生的学习自主性较差, 英语学习以应付考试为目标, 缺乏自觉性和积极性。 各院校可以通过问卷、 访谈及观察等方法充分了解学习者的兴趣和需要, 以便确定合理科学的教学目标。

通过对以上三方面的分析, 可以总结出地方高校大学英语的三大合理教学目标: 提高学生的听说读写译等基本语言能力(通过大学英语四、 六级考试); 培养学生的人文素养; 学生掌握自身专业领域需要的职业英语。

二、 内容体系

内容体系指的是课程的安排方案, 包括开设内容及时间。 科学的内容体系是大学英语课程体系的核心, 决定了转型期大学英语改革的成效。 现代课程理论认为, 课程兼具三个维度:领域维度、 时序维度、 价值维度。 领域维度指为学生选定的教学内容, 时序维度指在什么时间开设这些课程, 价值维度则涉及了课程选择和实施中的隐性价值取向, 即“什么学习领域最有价值?有什么价值”[3]。 在设置大学英语课程时, 要充分考虑到这三个维度, 尤其是价值维度, 才能使培养出来的人才满足我国经济发展和国际交流的需要。 目前分级教学与模块设置成为大学英语改革的主要方向。 为实现地方高校大学英语的多元化教学目标, 大学英语内容体系要从单一化向模块化、 平面性向立体性转变。

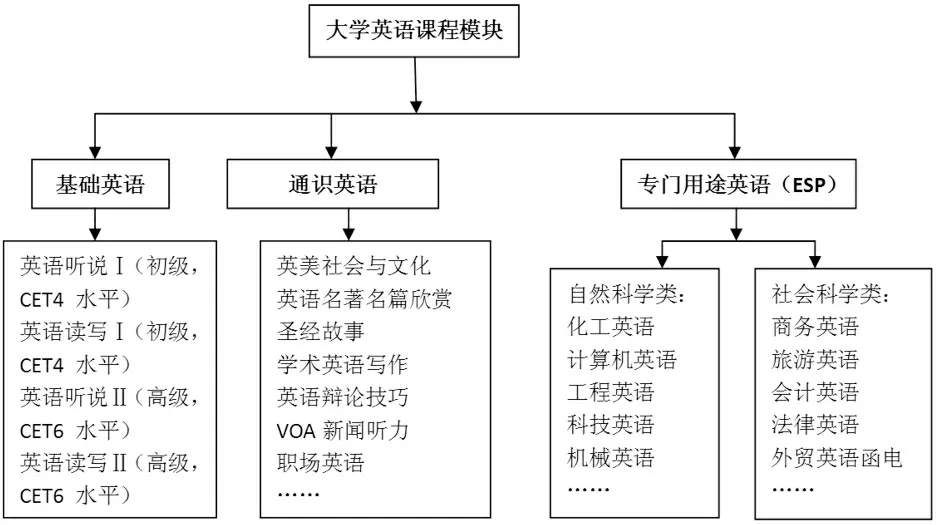

模块化教育在大学英语课程改革中的积极作用已被我国众多学者所肯定。 模块化教学理论中最具代表性的两大流派为MES(Modules of Employable Skills)和CBE(Competency Based Education)。 MES, 即模块式技能培训, 是以岗位任务为依据, 以某种职业岗位的完成程序为主线的“任务模块”。 CBE为能力本位教育, 流行于美国及加拿大。 它以执行能力为依据, 以从事某种职业应具备的认知能力和活动能力为主线, 因此被称为“能力模块”。 结合自身的学科特点, CBE流派更适合大学英语的课程模块。 结合上文所分析的地方院校教学目标, 大学英语内容体系可构建三位一体的“能力模块”:提高学生基础英语水平的通用英语模块; 为学生创造人文素养氛围和提高某种语言技能的通识英语模块; 满足学生未来职业需要的专门用途英语模块。 每个模块下设几门核心课程, 供学生选修或必修(见图1)。

图1 大学英语课程模块

各模块课程具体开课时间及衔接点见表1。

表1 各模块课程开课时间

三、 大学英语课程模块分析

(一)基础英语模块

对于基础英语模块, 许多高校大幅度压缩和减少基础英语的学分, 某些优秀学生甚至可以免修基础英语的课程, 以便集中精力进行专业英语的学习。[4]但是这一改革措施并不适合大部分地方院校。 地方院校大部分学生英语基本功较差, 如果不打下扎实的听说读写基本功, 根本谈不上专业英语的学习。 基础英语作为三大模块中的核心, 可以为以后的专业英语学习奠定坚实的基础。 因此, 对地方院校而言, 应明确基础英语模块是大学英语课程模块中的重中之重。 在大刀阔斧的英语改革浪潮中, 要做好精准定位, 时刻保持头脑清醒, 切忌盲目跟从, 避免捡了芝麻、 丢了西瓜的尴尬局面。 当然, 地方院校中也有一少部分学生英语基础扎实。 对待这些学生, 学校应避免同质化教育, 充分考虑到学生间的差异和需求, 为每位学生构建合理的上升空间。

在基础英语教育改革阶段, 面临的最大考验是符合大学生需求的教材开发。 目前大学英语教材主题与中学英语教材重复, 内容多为校园、 道德、 爱情、 友情等题材, 与学生专业内容毫不相关, 导致学生丧失学习兴趣和积极性。 地方院校可结合学科内容, 自主开发以内容为依托的大学英语普适教材, 如大文大理及艺术类大学英语。

基于以上分析, 建议在新生入学时, 进行难度为大学英语四级水平的英语测试。 测试没有通过者, 从基础英语模块的初级课堂(英语读写Ⅰ、 英语听说Ⅰ)学起, 建议课程开设时间达到两个学年。 测试通过者, 则直接进入高级课堂(英语读写Ⅱ、 英语听说Ⅱ)学习, 课程开设时间最少保证三个学期。

(二)通识英语模块

通识英语模块是依据提高学生综合人文素养的教学目标所设立的。 另外考虑到学生现实的需求, 增加了一些技能课程, 如新闻听力、 考研英语等。 针对这一模块, 大部分院校让学生自由选修课程。 这种做法在实际操作过程中会产生很多的问题。 首先, 理工科专业的部分学生本就对人文素养类的英语课程兴趣不大, 而文科类专业的学生也会因功利的需求, 偏向选修技能课, 最后导致考试技能类课程扎堆, 而人文素养类课程无人问津的境况。 这不仅是对教学资源的浪费, 更不利于学生未来的发展。 蔡基刚教授曾在一篇文章中写道:“大学和社会培训机构是不同的, 大学之所以是大学, 就是因为她站得要比社会高, 可以预见到未来的需求, 因而不是学生需要什么就开设什么课程, 就提供什么。”[5]人文素养是外在精神面貌和内在精神气质的综合表现, 更是一个人现代文明程度的综合体现。 在当今巨大的就业压力下, 学生一心学习实用的知识和职业技能, 忽略了自身人文素质的培养。 地方高校应谨记自己的使命, 引导和塑造学生的需求, 在功利主义的沼泽中, 为学生提供一片情趣高雅、 可供精神自由徜徉的栖息地。 鉴于以上分析, 建议地方高校把这一模块中的人文类课程列为限选课, 要求学生必须选修一门。 结合基础模块开课时间, 从大二的下半学期开始开课为宜, 可持续到大三第一学期。

(三)ESP模块

ESP是充分考虑到课程的价值维度而专门单列出来的教学模块。 应用型大学人才培养模式的精髓在于“应用”, 但目前陈旧传统的大学英语课程设置已完全不能满足当前学科、 社会和国家战略的需求。 课程设置要从大学生的专业学习需求出发, 旨在增加大学生在本专业领域内的实践能力和国际交往能力。 国内多名英语教育学者都提出了高校阶段应结合学生专业进行英语教学的建议。[6]ESP课程结合了英语语言和专业知识的内容, 属于交叉类课程, 对师资的数量和质量均有较高的要求。 据调查, 地方院校的英语师资力量普遍不足。 以河南省两所本科院校为例, 截至2016年4月, 洛阳师范学院和洛阳理工学院在官方网站上公布的在编大学英语教师分别为40人和50余人, 但两校的在校生却分别达到了3万人和2.7万余人。 在职教师的平均周课时达到了14节, 上课班级人数多达70人左右。 在这样的师资条件下, 地方院校的ESP课程向重点高校看齐, 做到遍地开花是不切实际的。

改革初期, 开发出适合地方院校的ESP课程, 做好整体规划和顶层设计是关键, 不能盲目跟风, 避免教师根据自己的爱好和专长随意开课。 学校可以结合自身特色专业, 组织ESP课程的研讨和论证会, 邀请公共外语部和相关院系教学负责人参加。 进行需求调查分析后, 遴选出几门具有校本特色的ESP核心课程。 在以后的ESP课程开发中坚持以点带面、 循序渐进的原则稳步推进。 积极推动ESP教学团队建设, 院校应创造有利条件, 给予教学团队必要的资金支持, 为ESP课程教师提供必要的培训。 在ESP课程工作量计算上给予适当照顾, 鼓励英语教师知难而上, 激发ESP课程教师的积极性。 加强校际合作, 协同创新, 同一区域的地方院校可以事先协调, 负责开发不同的ESP课程, 相应的ESP教学团队可以在合作的不同院校授课, 做到整合资源, 高效创新。

考虑到学生需经过两到三年的时间才可对专业知识有一定的积累, 建议在大三下半学年开设课程。 与自身专业相关的ESP课程, 要求学生必修; 与专业无关的课程, 学生可以自由选修。 大四最后一学年, 学生普遍面临就业问题, 可能没有太多精力投入学习, 因此建议这一学年的ESP课程设置为公共选修课。

在转型期地方院校的大学英语改革浪潮中, 无法开出一剂药方来治愈所有的阵痛, 但是很多院校的大学英语课程体系改革都是盲目跟风和简单复制兄弟院校的成功方案, 导致课程设置随意粗糙、 课程间缺乏必要的衔接。 在合理科学的现代课程论大框架下, 结合自身的办学定位和学科专业现状, 统筹考虑, 梳理打磨、 循序渐进, 才是明智之举。

[1] 泰勒.课程与教学基本原理[M].罗康,张阅,译.北京:中国轻工业出版社,2008:19,12.

[2] 教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[EB/OL].(2007-09-26)[2016-09-10].http://www.chinanews.com/edu/kong/news/2007/09-26/1036802.shtml.

[3] 沈骑.转型期大学英语课程的价值追问[J].外语电化教学,2014(156):62.

[4] 王守仁,王海啸.我国高校大学英语教学现状调查及大学英语教学改革与发展方向[J].中国外语,2011(5):4-11.

[5] 蔡基刚.一个具有颠覆性的外语教学理念和方法:学术英语与大学英语差异研究[J].外语教学理论与实践,2014(2):2.

[6] 秦建华.基于专门用途英语(ESP)语料库的词汇研究:探索大学英语教师向ESP教师转型的途径[J].内蒙古民族大学学报,2013(2): 89.

[责任编辑 尹 番]

The Construction of Local Colleges’ Curriculum System of College English in the Transitional Period

ZHANG Fang-li

(InternationalEducationCollege,LuoyangNormalUniversity,Luoyang471934,China)

As the essential part of the college curriculum, College English plays the key role in cultivating the cross-cultural communication ability of students. Its curriculum construction should correspond with Chinese developing strategy, educational position, objective of talents cultivation. This paper is to analyze the local colleges’ curriculum system of college English in the transitional period on the basis of Tyler Theory, focusing on two dimensions of teaching objective and content system, arguing that local universities should construct three-in-one competence module, general teaching module of basic English competence training, general knowledge module of English intended to foster humanistic environment and students’ language skills, and English-for-special-purposes module to satisfy students’ future professional needs.

Tyler Theory; teaching objective; content system; module teaching

2016-11-20

2017年河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(2017-ZZJH-365)

张方丽(1984—), 女, 河南南阳人, 讲师。

H319

A

1009-4970(2017)01-0080-04