广西少数民族仪式音乐的功能

2017-02-10马栋梁

■马栋梁

(广西艺术学院,南宁,530022)

仪式文化是人类社会在形成、发展过程中产生的最古老的文化形式之一。它是人类这一智能生命体,在特定的自然与人文环境中,根据生存与生活需要而创造、发展出来的,并通过它的“有用性”的大小,以世代集体继承的传播方式发展至今,是具有生命体遗传特性的人类特有的文化形式。仪式音乐作为众多仪式中重要的组成部分,“是在形式和风格上与特定仪式的环境、情绪、目的相吻合的,可对仪式参与者产生生理和心理效应的音乐。仪式音乐形成于特定的社会及其文化传统,并依存、归属和受制于其社会和文化传统”。①薛艺兵《仪式音乐的概念界定》,载《中央音乐学院学报》2003年第1期,第32页。因此从一般意义上讲,仪式音乐同时具备由社会、族群特定文化所决定的仪式文化特质和音乐艺术所特有的语言特性。从仪式音乐的归属性来看,音乐从属于仪式范畴,服务于仪式各项功能的构建和实现,在仪式中具有特殊而又重要的功能。因此,结合人类生存与生活本能驱使下的思维与行为反应,对仪式音乐进行综合探究,可助于较深入地认识其功能的多样性与多元文化特点,这一思路也可引入少数民族仪式音乐功能研究。

广西壮族自治区是我国重要的少数民族聚居区,居住着壮、瑶、苗、侗、彝、仫佬、仡佬、京等十一个少数民族。经过漫长的历史发展,少数民族百姓在“万物有灵”这一人类“孩童时代”共有观念的基础上,创造出了具有信仰体系化、功能多样性、多神信仰等特征的仪式文化。本文将对其仪式音乐的功能进行较为系统的梳理,力求从中窥探仪式传承千年的原因。

在广西少数民族祭祀仪式中,仪式主要由经书、舞蹈、情节故事表演、音乐等形式组成,它们在仪式进行过程当中也各自承担着不同的功能,其中,音乐与仪式中的文学(经书)、舞蹈、情节表演等某一或几个艺术形式相结合的情况也普遍存在。由于举行祭祀仪式的目的不同,经书、舞蹈、情节故事表演、音乐的表现形式、内容也各不相同,所扮演的角色和功能也各不相同,因此音乐与其他形式合作时所担当的功用也各异。

当下学术界对广西少数民族祭祀仪式音乐功能的研究,主要从“局内人”和“局外人”两种视角进行。究其所涉及的功能,主要有祈求百姓与村寨平安、祈求五谷丰登与家畜满栏、求子、安抚亡灵、获得超自然能力、文化控制、心理慰藉、娱乐等等。通过对研究现状的梳理以及实地考察,笔者认为,由于其艺术特性,仪式音乐在仪式的进程中,具有明显的载体、“灵媒”功能以及控制功能;从社会学角度看,仪式音乐具有明显的族群识别功能;同时,由于广西少数民族文化旅游业的发展,仪式音乐又具有了吸引游客、打造品牌的经济功能。

一、媒介功能

祭祀仪式的产生与存在,是人出于生存、发展本能,对于未知问题、现象的合乎可理解逻辑的思考与应对。而音乐作为祭祀仪式的重要组成部分,经常与经书、舞蹈、故事情节表演结合在一起,并且几乎贯穿整个仪式过程,与被局内人认为的音乐具有的“灵媒”功能和以局外人视角论述的音乐语言的多义性特质有着密切关联。

(一)“灵媒”功能

通过对历史的梳理我们可以发现,“鬼神”观念是伴随着人们对控制着神奇、未知、神秘事物与现象的力量的解释而产生的,和那些控制这些现象、事物的力量一样,“鬼神”是我们看不见、摸不着,甚至用现代最先进的科学仪器也无法证明的。正因如此,“鬼神”的存在、“法力”的施展被认为需要借助某些媒介,正如英国学者沃勒斯所讲的:“使用各式各样的乐器、歌曲、赞美诗和舞蹈不仅能起到召集神灵的作用,而且还起到把人们整合起来的作用。”①见[美]C.恩伯、M.恩伯著《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社1988年版,转引自梁庭望主编《壮族原生型民间宗教调查研究》,宗教文化出版社2009年版,第354页。即音乐被认为是“召唤神灵”的重要媒介。

在已知的重要的广西地区少数民族仪式中,音乐是普遍存在的,如壮族的“祭蚂”、“打醮”、“僧公祭”、“做天”、“祭花婆”等,瑶族的“还盘王愿”、“度身”、“游神”、“跳甘王”、“跳香火”等,苗族的“丧葬”、“庆宝山”等,侗族的“祭萨”、“丧葬”等,仫佬族的“依饭节”,京族的“哈节”,黎族的“做斋”等等。

在这些少数民族地区百姓对各种祭祀仪式的认知当中,“神灵的到来”以及“神力的施展”是影响仪式成败的最重要内容,“请神”和“获得神灵护佑”的仪式环节也最为百姓所看重,是“有效实施神的法力”的重要基础。在这些环节中,音乐是重要的组成部分。如在“请神”环节,开始时一般都是由四五名或更多的法师(有时是由会唱经书的普通百姓)在一旁唱诵“赞神”、“请神”以及“神灵下凡”过程内容的经文。在“神施法”、“捉鬼”、“驱除瘟疫与病灾”、“安抚亡灵”等环节,往往是由唱诵经书的人员唱诵经书中的相关内容,表演的法师则配合着唱诵内容手持法器、口念咒语,以及配合舞蹈或故事情节表演,再现经书中的内容。

在这些仪式当中,除了“有效实施神的法力”的重要基础仪式流程之外,“附体”现象被认为是判定仪式有效性的另外一个重要依据。“附体”现象在许多祭祀仪式中也普遍存在,而且往往与音乐有着密切联系。“附体”一般会出现在“请神”环节或“驱鬼”等环节,情况不一。“被附体”的“鬼神”扮演者,往往会出现面红、流泪、抽搐、语无伦次,然后变声歌唱,用唱歌来叙述事项或答疑解惑等行为状态。例如,在广西巴马瑶族自治县壮族的“求花”仪式的“请神”环节中,花婆手执花伞站立于神台前唱诵赞神内容,当唱到一定程度时会突然进入一种“癫狂状态”——嗓音发生变化,脚踏十字步载歌载舞,进入“附体”状态,并通过歌唱来回答有求于神灵的人们的祈求内容。

除了“附体”之外,在仪式中,主持法师口念咒语和所画的符咒也被认为是仪式功能有效性的重要依据。然而,在法师口念咒语以及画符咒之前、之后或者中间都会伴有赞美性、叙事性经书内容的唱诵。通过对局内人的调查得知,经书的唱诵在仪式中具有非常重要的作用,它能起到协助法师“请神”、“帮助神灵施展法力”的“灵媒”作用。担任“灵媒”角色的,往往是具有特殊特征的人。根据笔者调查,相关仪式执行者的来源主要有两种。第一种是被认为“生辰八字”特殊者。信众认为,通过对“生辰八字”中“四柱”(年、月、日、时辰)的分析,可以得知哪些人群具有“能够和神灵沟通”的能力。信众还认为,这些不同“八字”的“灵媒”,能够和不同的神灵沟通,不同“灵媒”所具有的“超能力”也各不相同,不同情况的“灵媒”与神灵沟通的形式也各不相同——由此形成了功能各异、级别有别的各种类型的“灵媒”法师队伍。另外,这类人在成为“灵媒”之前和一般人没有什么不同,但是到了某一时刻会因为某一特殊情况突然获得“灵媒”异能。②部分内容参考吴霜《凌云壮族七十二巫调的“阴阳”传承》,载《民族艺术》2011年第1期。第二种是后天学习者。这类人往往是跟随师父,在很长一段时间内,学习画、唱“具有特殊神力”的符、咒、经书以及仪式流程。这类“灵媒”,本身可能并不具备“异能”,但是他们所画、唱的符、咒、经书以及仪式流程具有“召唤、施展法力”的媒介功能。

由此可见,这些从事仪式的人,不管是“八字”原因还是符、咒、经书以及仪式流程的原因,都是一个特殊的群体,在一般人看来都是“具有召唤、传达神灵异能”的神秘特殊人群。在科学技术还不能证明神灵存在,但是在现实生活中又似乎存在神秘力量的情况下,以及在历史背景下群体文化认同的共同作用下,一部分老百姓相信神灵和“灵媒”异能的存在。

对于仪式音乐而言,笔者之所以认为其具有“灵媒”的功能,主要是因为不管是哪一类“灵媒”在施法的过程中,音乐都普遍存在。比如,经文、咒语的吟唱,以及在“灵媒”“施法”的情节性表演环节中,音乐是“施法”的重要媒介。因此,可以说,在这些情境中,音乐也具有了“灵媒”的功能。另外,在一些地区,从事仪式的人员以及百姓认为,某些乐器有“召唤神灵”的作用,如壮族的天琴、铜鼓、蜂鼓,瑶族的长鼓、铜鼓,苗族的木鼓等等。

(二)叙事载体功能

就音乐语言的特性而言,它是由极其抽象的符号组成的,具有明显的多义性特征。纯粹的乐音按照音的高低、长短不同,在某种逻辑组合之下,通过不同音色的变化会产生影响人们情绪变化的音响。这种纯音乐的影响往往是情绪上的,它不能够像一般性的文学、绘画语言那样能够明确表达某一人、事、物。而同一首纯音乐作品,不同的人在欣赏时也会产生不同的情感波动和理解。同样,同一首音乐作品如果与不同的文学作品或绘画作品合作,可能会形成不同的情感、内容的表达,音乐语言表现出了极强的载体性媒介作用。实际上,音乐的确经常与文学、绘画、舞蹈、戏剧等多艺术门类结合而形成多元性的艺术作品。

由于音乐具有极强的载体性功能,因此,当它与仪式中的经书结合成为仪式歌曲时,经书所具有的叙事功能便附着在了音乐上面,音乐以仪式歌曲的形式具有了上述功能。

从音乐语言的特性来看,其本身并不具备叙事性功能,但是当音乐与叙事性的经文内容结合时,即音乐与经文组成仪式歌曲时,音乐便具有了叙事性功能。如前文所述,经文不论是从的整体结构还是具体内容上,都具有明显的叙事特征。这些叙事性的内容,往往是通过音乐与经书结合的吟唱形式表现出来。因此,当音乐与仪式相结合,并以仪式歌曲的形式出现时,便具有了明显的仪式叙事功能。

仪式歌曲的叙事功能,从具体在仪式中体现的环节来看,并没有固定的模式,可能会出现在前部、中部、结尾等,主要是根据经文的内容而定,但是大多出现在仪式的前半部分。而且这种叙事性的仪式歌曲广泛地出现在各种不同目的的仪式中,如“驱鬼”、“除瘟疫”、“祈求丰收”以及丧葬等等。例如,在广西来宾市象州县壮族人为“驱鬼”、“除瘟疫”、“祈求丰收”所举行的“打醮”仪式①参考黄羽《壮族师公教“打醮”仪式音乐研究》,载杨秀昭主编《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,宗教文化出版社2011年版,第234-267页。中,其叙事性的仪式歌曲出现在了仪式的前半部分,即“开坛”、“请神”两个环节。“开坛”又称为“扫坛”或“净坛”,是仪式正式开始的第一个环节。在该环节中,仪式歌曲的叙事功能主要体现在《开坛》曲上。《开坛》曲由主持仪式的师公吟诵,其主要内容为准备邀请“东南西北中五方神龙”,以及“东西南北中五方神兵”守护神坛,涤坛洒净,确保仪式进行顺利。②同上文,第240、253页。“请神”环节是该仪式的第四个环节。其中,仪式歌曲的叙事功能主要体现在《请神》曲上,其主要叙述内容为邀请“土地”、“龙王”以及“三界兵马”等神灵的过程。③同上文,第240、254-257页。

除此之外,较有代表性的叙事性仪式歌曲还有广西河池地区壮族“祭蚂”仪式中的《蚂出世歌》、《蚂叙事歌》④见卢克刚《壮族“蚂拐节”祭仪及其音乐》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第86、87页。,百色市田阳县壮族“春祈秋报”仪式中的“请神调”⑤见陈华《东江村壮族“春祈秋报”祭仪音乐个案考察》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第230页。、贺州市瑶族“还盘王愿”仪式中的《鸣角歌》⑥见肖文朴《瑶族“还盘王愿”仪式音乐及舞蹈研究》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第326页。、防城港市板八乡大板瑶“度身”仪式中的《请神吟诵腔》⑦见左志坚著《大板瑶“度身”仪式音乐个案考察》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第404页。、柳州市融水苗族自治县“庆宝山”仪式中的《祭祀古歌》⑧见吴霜《广西苗族民间祭祀音乐概述》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第496页。等等。

就具有叙事功能的仪式歌曲的音乐特点而言,演唱风格多以吟唱为主;音域较窄,多在人声的自然声区;旋律进行以级进为主,起伏不大,少有四度以上的大跳;节拍变化较多,节奏音型简单;调式主要是宫调式、徵调式和羽调式。

由于经书具有仪式执行蓝本的重要作用,因此当经书与音乐结合为仪式歌曲的形式后,经书具有的重要叙事功能也转化为了仪式歌曲的叙事功能。同时,经书所被认为具有的“祈求百姓与村寨平安、五谷丰登与家畜满栏”、“求子”、“安抚亡灵”、“降妖除魔”的功能也融入了仪式歌曲中,由此仪式音乐尤其是仪式歌曲便具有了重要的“灵媒”功能。

二、控制功能

广西少数民族仪式是复杂的、需要多人协作完成的社会性群体活动,需要一个对仪式结构的完整呈现和具体环节的顺利实施进行统一协调的控制模式。而仪式音乐通过与经书、舞蹈、故事情节表演结合以及独立呈现,在这个控制模式中起到了重要的作用。而这一控制作用,主要体现在两个方面:一是仪式歌曲作为仪式蓝本(经文)的载体,对仪式整体结构的控制;二是作为仪式执行人员具体行为信号的器乐,在具体流程环节对执行人员的统一协作控制。

(一)仪式整体结构控制

在广西少数民族地区,仪式流程和内容的制定是在筹备阶段完成的。首先是由准备举行仪式的个人或者集体代表向仪式执行人员提出请求,然后由仪式主要主持者通过“打卦”或者“流年预测”的方法,选择仪式“用神”、经书,制定出详细流程,以及定下所用的各种道具、乐器、人员配位、祭品等等,其中较为关键的内容是“用神”和经书的选择。

经书在仪式进行过程中,具有控制仪式流程和具体环节内容的作用。而经书的呈现方式,主要是通过仪式执行人员唱诵或者吟诵经书的方式进行。音乐本身并不具备仪式结构控制功能,而是当其作为经文的主要呈现载体,与经文结合成为仪式歌曲之后才具备。以典型案例瑶族“还盘王愿”为例,其仪式流程及仪式歌曲使用情况如下。①参考肖文朴《瑶族“还盘王愿”仪式音乐及舞蹈研究》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第301-308页。

(1 1)起事

A.喝落脚酒;B.挂大堂佛像;C.扫净香坛

(2 2)元盆祭兵良愿

A.申香

B.诵咒。用乐:《太极咒》、《净口咒》、《请神咒》、《元始咒》、《灵宝咒》、《道德咒》、《玉皇咒》、《圣主咒》、《海番咒》。

C.请圣

D.列神。用乐:《请圣到坛调破神》、《沙罗沙笑敬贺神》。

E.开坛上光。用乐:《上光歌》、《差光歌》、《献师傅酒歌》。

F.开坛接圣

G.开坛献酒。用乐:《神棍歌》、《赏浪(答谢)师傅歌》、《坐凳献师傅歌》、《脱童歌》。

H.挂灯。用乐:《挂灯歌》。

I.上大众光。用乐:《紫薇拜》。

J.安龙诏禾招兵。用乐:《安龙咒》。

K.五谷兵马。(a)招禾兵,用乐:《招禾兵歌》;(b)锁禾兵,用乐:《锁禾兵歌》;(c)打禾兵马,用乐:《打禾兵马歌》。

L.还元盆愿。用乐:《答谢师傅歌》、《糕桢出世歌》、《赏浪(答谢)师傅歌》、《何物歌》、《运钱歌》。

M.祭兵舞

N.送圣。用乐:《谢圣歌》、《辞别歌》、《送圣歌》。

(3 3)盘王歌堂良愿

A.请王

(a)吃起席酒;(b)请出“排总酒”;(c)点童男童女;

(d)唱《拜神歌》,用乐:《起头长气歌》、《拜神歌》。

B.上光流乐接圣

(a)请师父。用乐:《上光歌》、《差光歌》、《接师傅起根歌》、《罗带歌》、《引光献师傅酒歌》。

(b)接师傅罗带神。用乐:《罗带歌》、《献酒歌》。

(c)接修山修路神。用乐:《接修山修路神》。

(d)打铁修路。用乐:《打铁歌》。

(e)请扫家使者。用乐:《请扫家使者歌》、《马头献扫家使者酒歌》。

(f)接铺台神。用乐:《接铺台神歌》、《马头献接铺台神酒歌》。

(g)五庙抛兵

(h)杀“白猪”,接杀牲使者。用乐:《接杀牲使者歌》。

(i)接红罗花账神。用乐:《红罗花账神歌》。

(j)接连州歌郎

(k)跳“单人还原长鼓舞”。用乐:《长鼓出世歌》。

(l)围歌堂舞。用乐:《围歌堂》、《引歌》。

(m)五庙复槽下降。用乐:《点牲歌》。

(n)解神意。用乐:《赏浪(答谢)师傅歌》。

C.摆“盘王宴席”

(a)起席

(b)唱《盘王大歌》,用乐:《大歌》、《盘王出世歌》、《游愿歌》。

(c)退席

(d)送王。用乐:《送王歌》。

(4 4)尾声

A.喝散福酒

B.送别。用乐:《上马歌》。

整体来看,该仪式共分四个一级结构、22个二级结构,在二级结构中又有多个环节,所唱仪式歌曲达60余首次,几乎每一个具体环节都有仪式歌曲存在。另外,每一首仪式歌曲的内容都是仪式执行者施法的过程,这体现了仪式蓝本在仪式执行过程中的作用和对仪式整体结构的控制功能。

(二)具体流程环节中情节表演者动作控制

这一功能主要表现在多名仪式执行人员在表演某一情节时,根据音乐的节奏统一协调动作时,音乐的节奏对仪式执行人员的规定的现象。这一现象在广西少数民族仪式当中是比较普遍的,且在有多人通过舞蹈等肢体语言表演某一情节时最为典型,如壮族的“做天”、“打醮”等,瑶族的“还盘王愿”、“游神”、“丧葬”等,仫佬族的“追魂”,毛南族的“肥套”等等。

在壮族师公教“打醮”仪式中,有一个极具观赏性的环节——“跳演”。“跳演”又称为“演武”,主要表现了象征“神灵”和“妖鬼”的师公们模拟降妖除魔的情景。在表演过程中,面戴画有“社王”、“四帅”、“甘王”等神灵面容面具的师公们,手持木剑、锤、凿等道具,与面戴“妖鬼”面具的师公,表演各种打斗、追逐的场景。在实际表演中,尤其是“神灵们”展现“武功”时,每个师公的动作基本都是统一的,并根据打击乐器的重音步调一致,通过音乐节奏的重音跳出各种步伐。另外,音乐节拍或者速度的变化,也往往伴随着执行者舞蹈肢体语言的变换。在这其中,师公们根据同一的音乐节奏进行表演,体现出了音乐对仪式执行者舞蹈肢体动作的协调与控制功能。另外,壮族“做天”系列仪式中的“做天酒”仪式、仫佬族“打斋”仪式的“五方走坛”环节、①关于“做天酒”和“五方走坛”的具体情况可参见后文(对“娱人功能”的阐述部分)对相关仪式的描述。黎族丧葬仪式中的《五风舞》等都能够充分体现这一控制功能。

除此之外,由于祭祀仪式是一个具有社会性的群体活动,会吸引大量的百姓前来观看,随着时间的推移,仪式中的教化内容便被人们不断地吸收,并影响其日常行为。同时,具有民族历史内容的仪式歌曲,也会随着仪式的不断重复而获得传承。这样一来,具有明显教化和民族历史内容的仪式歌曲便具有了社会文化控制功能,进而又被赋予了文化传承功能。

三、娱乐功能

仪式音乐的娱乐功能主要体现在“娱神”和“娱人”两方面。娱神功能主要体现在仪式进行过程中仪式歌曲对神的赞美。娱人功能主要体现在仪式中那些具有观赏性的环节给围观百姓带来的娱乐。

(一)娱神功能

前文讲到,广西少数民族仪式中的“神灵”具有人格化特点。不论是仪式执行人员还是百姓都认为,神和人一样都需要赞美,只有对神的功绩进行赞美,才能获得神灵的眷顾和护佑。因此,在广西少数民族仪式中,大多数祭祀仪式当中都有对神灵进行赞美的部分,通过仪式歌曲对神灵进行赞美的现象非常普遍,如壮族“做天”仪式中的《请神调》②主要内容:求师庇护,感谢恩师,请师吃香火。参考孙航《壮族(布偏)“做天”仪式及其音乐》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第107页。、“春祈秋报”仪式中的“议程曲三”③主要内容:感谢与赞颂布洛陀造天、地功德。参考陈华《东江村壮族“春祈秋报”祭仪音乐个案考察》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第229页。、“打醮”仪式中的《请神调》④主要内容:赞颂神仙功德,感谢神灵护坛有功。参考黄羽《壮族师公教“打醮”仪式音乐研究》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第241页。等等,瑶族“还盘王愿”仪式中的《拜神歌》⑤主要内容:敬拜神灵。参考肖文朴《瑶族“还盘王愿”仪式音乐及舞蹈研究》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第333-334页。、“跳甘王”仪式中的《日烧香》⑥主要内容:摆桌烧香设神位,献茶敬酒拜甘王。参考赵焕春《花篮瑶“跳甘王”祭仪及其音乐》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第371-372页。、“度身”仪式中的《请神吟诵腔之二》⑦主要内容:献上好酒、好茶、好饭和金钱,感谢神灵实现愿望。参考左志坚《大板瑶“度身”仪式音乐个案研究》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第405页。等等,苗族的“庆宝山”仪式中的《祭典古歌》⑧主要内容:赞颂祖先功德。参考吴霜《广西苗族民间祭祀音乐概述》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第496页。等等。究其内容,主要是献上祭品、感谢神灵护佑、赞颂神灵功德,希望通过对神的赞美、供奉使其愉悦,以获得神灵的眷顾,实现愿望。

(二)娱人功能

在广西少数民族仪式当中,经常会出现一些在音乐伴奏下,仪式执行者通过对白、舞蹈表现某一情景的现象——有表现神与妖鬼打斗的场景,有表现人神对歌的载歌载舞场景,有身着艳丽的服饰边走边唱的场景等等——这些具有故事性或情节性的表演环节往往都具有较强的观赏性。

在壮族“做天”的系列仪式中,“做天酒”这一仪式则充满了娱乐气息。“每逢正月及‘做天酒’时,请‘端亚仙官’②为主管歌舞的神仙。下凡来与大家共同唱歌跳舞。……在仙官降身之后,天婆们便手持天琴,两两对舞,所跳舞蹈被称为‘天琴舞’。四周围观的群众,则争相踊跃与‘仙官’对歌逗笑。”③参考孙航《壮族(布偏)“做天”仪式及其音乐》,第105页。

在白裤瑶族的丧葬仪式中,有一个环节是跳猴鼓舞。据说该舞蹈是为了纪念猴神在其祖先迁徙过程中护送有功而创作,时至今日已经演变出多种变体。该舞蹈由铜鼓和皮鼓共同伴奏,铜鼓数量不定。敲击皮鼓者同时也是跳舞者,跳舞的人数分为一人、双人、多人。舞者围绕着皮鼓做出各种蹲跳动作,以此象征着某些故事内容或情节。这个环节是百姓非常喜爱的部分,极具观赏性。

在仫佬族“打斋”仪式的“五方走坛”环节中,“四位分别穿红色、黄色、蓝色、灰色法衣,分别持大铙(或小锣)、大钹(或小钹)、鼓的道公在身披红黄蓝三色袈裟、手持师刀的掌坛师引领下,5人排成一行边走边唱边奏边舞,按照东、南、西、北、中五个方位的顺序,依次朝拜,每拜一个方位便奏一番锣鼓”。④参考杨秀昭《仫佬族“打斋”仪式及其音乐》,载《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,第703页。仪式在进行过程中,或韵唱走坛⑤“用于东、南、西、北四个方位,在轻锣鼓与掌坛师的引导下,众道公先齐唱一阵,接以轻锣鼓间奏,之后是唱一句,奏一句的往复,再后是轻锣鼓击节伴奏韵唱,最后以重锣鼓结束一个方位的朝拜;如是往复4次,即拜完4个方位。”引自杨秀昭《仫佬族“打斋”仪式及其音乐》,第703页。或吟唱走坛⑥“仅用于最后一个(即中间)方位,开始是一领众和相间的吟诵,发展中逐渐变成齐声韵唱与轻锣鼓相间,之后又变成轻锣鼓击节伴奏韵唱,最后以一长段锣鼓结束。”引自杨秀昭《仫佬族“打斋”仪式及其音乐》,第703页。,场面壮观,具有较强的观赏性。

综观以上案例,仪式音乐所具有的娱人功能,主要是源于由音乐伴奏的具有舞蹈性质的表现故事情节或场景的表演。

除此之外,在广西少数民族仪式音乐当中,不乏旋律优美的歌调和器乐曲调,这些音乐也都具有较强的可听性,在围观者看来具有较强的娱乐性。另外,在现代娱乐方式没有出现的年代,少数民族百姓日常的娱乐方式极其匮乏,这些具有较强故事性、带有戏剧性表演和舞蹈表演的内容与形式是其少有的娱乐方式。这些都足以说明仪式音乐具有娱人功能。

四、族群识别功能

就广西少数民族族群识别而言,祭祀仪式无疑是其中重要的参考要素之一,因为那些常见的族群识别参考要素——语言、习俗、信仰、音乐等都能够在祭祀仪式中得到集中体现。而仪式音乐以其特有的乐器、旋律形态等个性特征以各自的方式起着族群识别的功能。

(一)仪式乐器的族群识别功能

仪式乐器的族群识别功能的获得,主要缘于乐器在众多少数民族祭祀活动中的唯一性和代表性,这使其成为族群之间进行有效识别的重要因素。但是仪式乐器的族群识别功能并不是绝对化和普遍存在的,这主要是由于在历史发展过程中,民族文化的融合使得某些乐器广泛地被多个民族使用。这样一来,仪式乐器的族群识别功能就有了广义性和狭义性之分。

仪式乐器的广义族群识别功能主要体现在某几个民族在祭祀仪式中使用同一乐器。例如铜鼓——该乐器广泛存在于我国广西、云南、贵州,以及越南、缅甸、柬埔寨、泰国等东南亚国家。而在广西少数民族祭祀仪式当中,铜鼓主要出现在瑶族的仪式当中,如“跳甘王”(花蓝瑶)、“祝著节”(番瑶)、“度身”(大板瑶)、“达努”(白裤瑶)等等,另外还出现在壮族“蚂节”和南丹苗族的“丧葬”仪式中。又如,芦笙这一乐器主要用于苗族的各类仪式当中,除此之外仅在侗族“萨岁”仪式中的并非特定需要的“打油茶、唱民歌、吹芦笙”等娱神活动中出现;再如,长鼓主要用于瑶族祭祀仪式。这在拥有十几个少数民族的广西,从广义上是具有一定的族群识别意义的。

图1 广西东兰县“蚂节”中的铜鼓①图片来源:《广西东兰县举办壮族“蚂拐节”民俗活动》,载“中国新闻网”,2017年2月25日。http://www.chinanews.com/tp/2017/02-25/8159329.shtml

图2 过山瑶“单人还愿”长鼓舞(肖文朴摄)

从狭义上看,仪式乐器也具有明显的族群识别功能。如天琴仅出现在壮族“做天”仪式中;独弦琴仅用于京族的“唱哈节”祭祀仪式中。这种唯一性特点,使得我们很容易就可以通过乐器而有效地进行族群识别。

图3 广西壮族“天婆”仪式中的天琴(楚卓摄)

(二)旋律形态的族群识别功能

不同民族音乐文化的各自特点,是仪式音乐族群识别的重要标志。作为比较的对象,不同民族在同一类仪式中的音乐特点,是族群识别的重要线索。不同仪式的音乐,其可比性以及比较的意义,或许不如同类仪式的音乐特点的比较得出的结论更有价值。这里,我们简单地列举一些例子,对此现象进行论述。

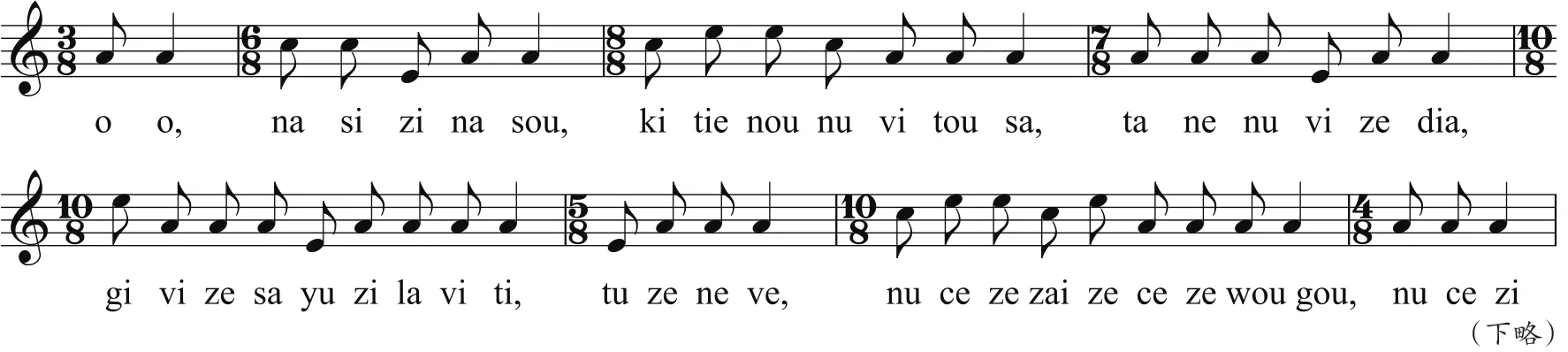

白裤瑶丧葬仪式中的《辞别歌》(见下页谱例1),多为围绕一个小三和弦的旋律进行,基本的旋法以大、小三度的进行为主,并可见四、五、六度的进行。二度进行,在这首祭祀歌曲中,完全没有出现,形成了与一般的五声调式旋法不同的特点,围绕小三和弦形成的旋律进行,恰恰成为这首歌曲的特征,也与瑶族的音乐特点相吻合。

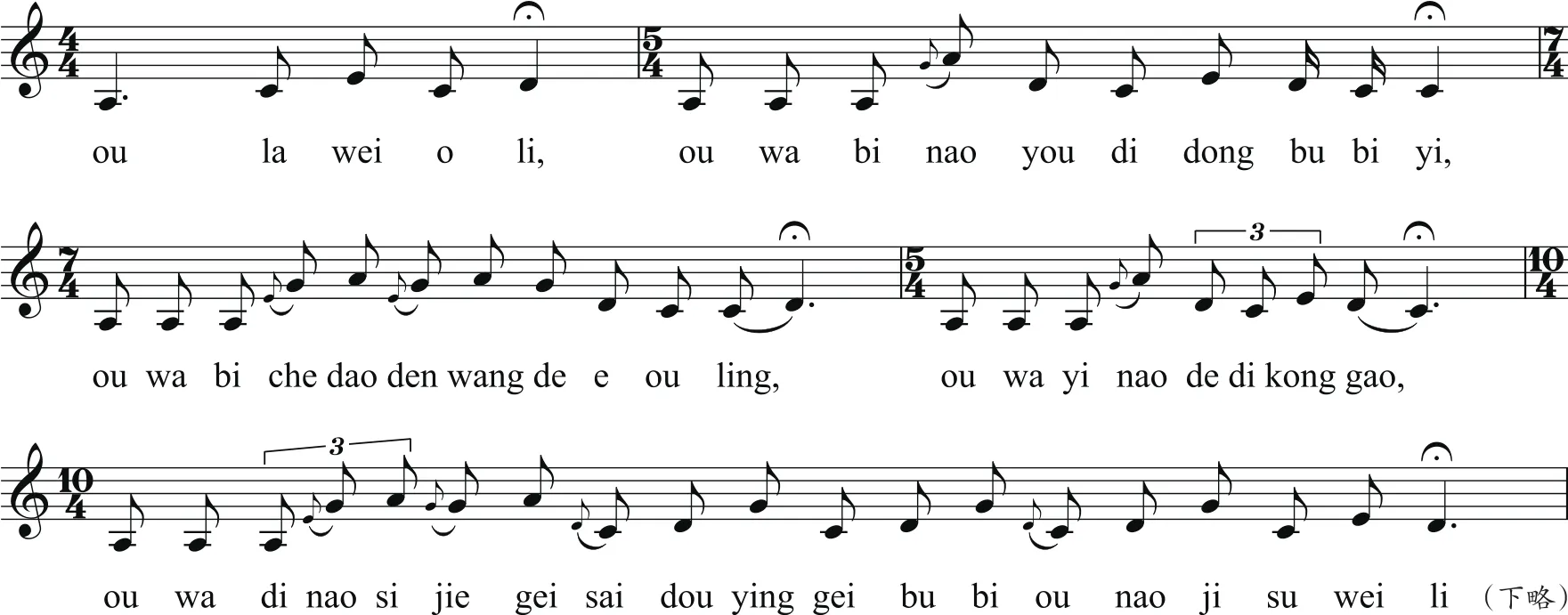

而相比较而言,隆林偏苗丧葬仪式中的祭祀歌《引路曲》(见下页谱例2),虽然起始也是建立在一个小三和弦的基础上,但大量的装饰性小音符的出现,以及七度、八度的大跳,使这首歌曲更接近于苗族的音乐风格特点。商调式的旋律旋法结构,与之前瑶族《辞别歌》的羽调式结构有所不同。

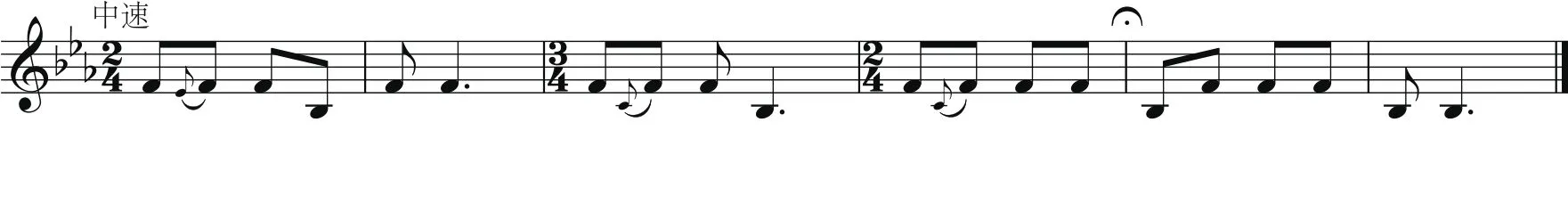

桂南地区的京族丧葬仪式音乐中的《吟诵调》(见下页谱例3),则以同度重复和五度跳进为主体,装饰性的小音符以四度居多,也有二度的小倚音。徵调式是京族音乐常用的调式,同度重复的水平旋律,五度跳进的徵、商两音的连接,以及羽音的插入,是京族音乐常用的旋法。京族歌调的特点,与独弦琴这种京族特有的民族乐器的旋律演奏特点,有千丝万缕的联系。人声模仿乐器发出类似独弦琴弦振感觉的音色,那类似揉弦的人声,是京族音乐文化中独树一帜的族群识别标志。

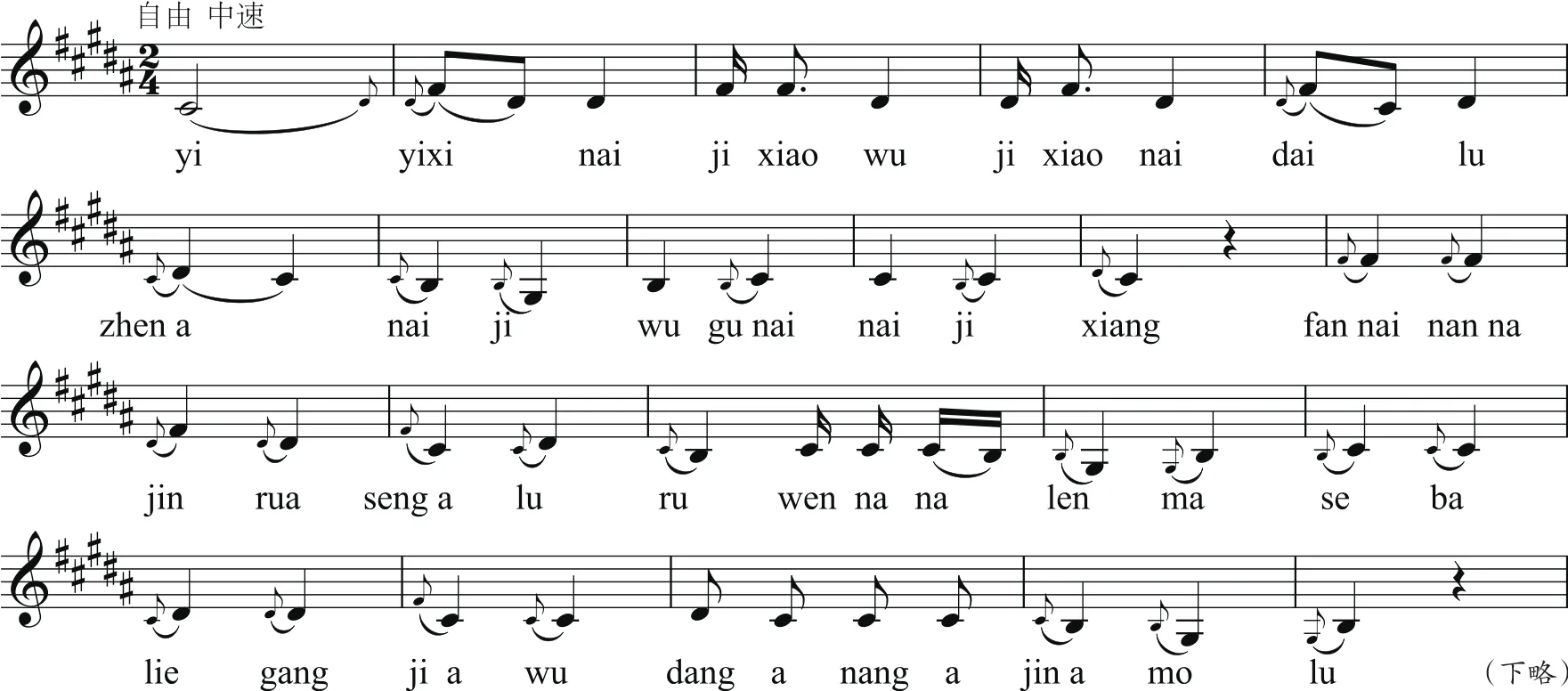

毛南族丧葬仪式音乐中的《请亡灵》(见下页谱例4),也有大量的装饰性小倚音出现,旋律主要以同度重复、二度和三度的平稳进行为主,偶尔出现四度的小跳。这是用毛南语吟诵的类似宣叙调的祭祀歌曲,因而旋律进行非常平缓,音调的变化,主要是受毛南语语音的影响。毛南族葬仪歌曲,主要都是窄幅旋律的运动,二度、三度为主,跳进较少,这与苗族的大跳旋律形成鲜明对比,又与瑶族的小三和弦分解式旋律运动有所不同,与京族的徵调式旋律也有本质上的区别。

从上面几个谱例我们可以看到,同是丧葬仪式,不同民族的丧葬歌曲,其旋法、节奏变化等都具有各自不

谱例1辞别歌(黎金桥唱,郭永清记)

谱例2引路曲(敖启明唱,密宋华记,敖德金译)

谱例3吟诵调(范荣芳唱,杨秀昭记)

谱例4请亡灵(傅左东记,覃自昆译)同的特征,根据歌曲旋律的运行特点,就可以进行族群识别。

此外,不同民族的器乐语言,同样烙上了族群的烙印,能够成为族群识别的标志之一。例如,打击乐在少数民族音乐文化领域中独树一帜,不同的民族,其打击乐都具有各自的特点。如铜鼓,虽然在壮族、侗族、瑶族等不同民族中都在被作为礼器的同时也是乐器,应用于这些民族的仪式音乐,但不同民族的演奏方法也有不同,这些能够成为族群识别的标志。在上文谈到的丧葬仪式音乐中,铜鼓打法上的区别,也能够作为民族识别的依据。如白裤瑶,在丧葬音乐的铜鼓乐中,从演奏的方式来说,对风桶的运用就是非常有特点的;苗族铜鼓打法中的切分节奏,也是非常有个性的。

五、经济功能

人类对于未知、神秘事象有着本能的探求意识。这一特征表现在旅游方面,主要体现为对异域文化、神秘文化和特色文化的喜爱上。随着我国国民经济水平的提高、百姓收入的增加,近年来,我国的旅游业呈现出快速发展的趋势。而在旅游业快速发展的总趋势中,文化旅游,尤其是少数民族文化旅游,已成为发展最快的增长点。这对于广西少数民族仪式音乐的功能也产生了重要的影响。

从传统意义上讲,广西少数民族仪式并不具备经济功能,至少这一功能并不明显。但是随着消费者对少数民族特色文化需求的增加,伴随着仪式经济功能的凸显,仪式音乐的经济功能也随之显现出来。仪式音乐的经济功能主要体现在两方面:

其一,作为仪式中的重要组成部分,以整体的形式参与到旅游经济活动中。根据笔者调查,目前在广西少数民族地区,具有较高知名度并产生一定经济效益的祭祀仪式已经非常多,几乎所有的大型少数民族节庆型祭祀仪式,都已经成为当地发展旅游、提高经济效益的重点内容,如:由祭祀壮族先祖布洛陀仪式发展而来的布洛陀民俗文化旅游节、壮族蚂节,瑶族著祝节、盘王节,苗族跳坡节,彝族火把节,侗族的“祭萨岁”,仫佬族的“依饭节”,京族的“哈节”等等。每当某地有重大少数民族祭祀节庆活动,都会吸引大量的游客前往,其场面热闹非凡。

从一些实景图片,我们也可以直观地感受到少数民族祭祀仪式在旅游业发展中的重要作用,其经济功能可见一斑。

图4 广西田阳县敢壮山祭祀壮族始祖“布洛陀”的活动现场(韦克家摄)①图片来源:严彬航《布洛陀祭祀大典在田阳隆重举行》,载《右江日报》2011年4月11日,第1版,转引自《右江日报》数字报。http://epaper.bsyjrb.cn/yjrb/html/2011-04/11/content_64712.htm

图5 广西融水苗族自治县苗族跳坡节(陆樱摄)

图6 广西巴马瑶族自治县著祝节②图片来源:“非遗美食网”,截至2014年3月1日。http://www.ihgx.cn/index.php?theme=txtContent.html&typeid=423&aid=1107&reid=92

图7 广西防城港市京族“哈节”(陆樱摄)

其二,从仪式中分离出来,作为原始形态或改编形态参与到旅游节开幕式晚会或其他演出项目中;或者作为单独部分以图片的形式参与旅游项目宣传。

近年来,随着广西少数民族文化旅游市场的快速发展,各地政府都加大了对少数民族文化旅游业的财政投入,显著提高对少数民族文化发掘、开发的重视程度。极具少数民族文化特色和有较高观赏性的少数民族仪式音乐,成了众多少数民族文化旅游节中的宠儿。如壮族祭祀仪式中的铜鼓表演,番瑶祭祀仪式中的猴鼓舞、长鼓舞,京族祭祀仪式中的独弦琴等都被搬上了舞台,甚至壮族的“补粮”仪式还被整体搬上了巴马长寿文化旅游节开幕式晚会。

图8 舞台上的壮族师公表演(周乐摄)①图片来源:陈澄《抢救布洛陀文化遗产演出晚会》,载“百色广电网”,2010年4月23日。http://www.gxbstv.com/article/localnews/tianyang/201004/7763.html

广西少数民族祭祀仪式的产生、发展与当地百姓的生存、生活有着密切的联系。在传统意义上,其功能主要与带有神秘色彩的祈求百姓与村寨平安、祈求五谷丰登与家畜满栏、求子、安抚亡灵、获得超自然能力、获取心理慰藉、娱神,以及社会控制、文化传承等功能有关,这些功能的产生与其所在区域的自然环境和生产力发展水平息息相关,是人在自然环境等客观条件的限制下,对人生存、生活、发展的本能思考的产物。但是随着时代的发展,尤其是旅游业的发展,仪式音乐所产生的巨大经济效益,使得人们对少数民族祭祀仪式及其音乐的功能有了新的诠释。广西少数民族祭祀仪式音乐,正在以另外一种方式,在提高人们的生活水平方面发挥着新的作用。

图9 巴马瑶族自治县旅游宣传图片中的著祝节场景内容

图10 广西恭城瑶族自治县第六届瑶族盘王节长鼓舞表演(李志鹏摄)

同时,我们也必须要看到,随着经济功能的凸显,为了适应旅游业发展的需要,仪式音乐的传统面貌也在发生着重要的变化,如:女性开始大量参与到祭祀仪式当中;仪式音乐经常从仪式中分离出来作为纯粹的娱乐搬上舞台;仪式音乐被改编后作为新的艺术作品呈现在世人面前等等——这些在传统的仪式中通常是被作为禁忌而不能随意僭越的。但是,从另一个角度来看,仪式服务于人的生存、生活这一基本功能显然没有改变。

结 语

广西少数民族祭祀仪式是一个种类繁多、功能多样的体系,内容涉及人的基本生存资料的获得、生命的健康与延续、族群的稳定、族群文化的延续与发展等等,与人们的生存与生活息息相关,且包罗万象。

人类在应对恶劣环境、解答疑惑、解决问题方面有着极强的适应能力和创造力,这一点充分地体现在了仪式信仰和祭祀活动中。从广西少数民族祭祀仪式来看,人们通过对“神”的创造及应用,几乎“解决”了在生存、生活中所遇到的各种困难与疑惑——如通过“始祖神”解释了创世与人的产生的问题,通过对“风雨雷电之神”的塑造解答了对自然现象的疑惑,通过“农作物神、山神、海神、动物神”解决了生存资料的获得方面的疑惑……这在体现出人的适应力和创造力的同时,也体现出了人实用性的一面。

广西少数民族祭祀仪式,作为在当地存在了几千年的社会性群体活动,其存在、延续和发展与其功能的实用性、结构和表现方式的合理性有着重要的关系。如其中的“神”的功能的实用化与人格化现象、仪式的叙事性与拟态化特征以及对社会文化的重要控制功能等,无不体现着人对于仪式存在的合理性的理性化思考。这是人们在无法运用科学技术手段论证其实质的时代,对各种未知现象的本能的应对。人们通过将各种未知、不可控力量塑造成“神灵”的模式,将其人格化,以人与人之间沟通的方式为蓝本,构建了人神之间的合理沟通模式,以此满足人们答疑解惑、憧憬未来、祈求平安的心理诉求。

从传统意义上讲,音乐作为仪式的重要有机组成部分,和其他组成部分如经书、舞蹈、情节表演等一样,都是以服务于仪式的最终目的而存在。从局内人的角度看,仪式音乐具有重要的“灵媒”、娱神等功能;从局外人的角度看,音乐语言的多义性特征,使其具有了重要的载体功能。在仪式中,音乐作为仪式执行蓝本——经书的重要表现载体,以仪式歌曲的形式呈现出明显的仪式叙事功能和对整体结构的控制功能;同时,由于音乐与经书结合为仪式歌曲后,经书所具有的“祈求百姓与村寨平安”、“祈求五谷丰登与家畜满栏”、“求子”、“安抚亡灵”、“降妖除魔”的功能也融入了仪式歌曲中,因此仪式音乐尤其是仪式歌曲便具有了重要的“灵媒”功能;当音乐与舞蹈结合在一起时,音乐作为仪式执行者们进行情节表演时动作协调统一的重要控制信号,发挥着对某些仪式细节的控制功能;另外,当某些乐器以及旋律形态在众多族群仪式中,以唯一性和代表性的方式出现时,便发挥着重要的族群识别功能。

从广西少数民族祭祀仪式中神祇来源的多元化现象和仪式种类的多样性与功能的多重性现象来看,广西少数民族的先祖们就已经会以实用主义的原则、开放式的态度,与兄弟姊妹民族之间不断进行着仪式文化的融合,不断地通过特定的方式满足着人们生存、生活的需求。而在今天,仪式及仪式音乐在广西少数民族文化旅游大潮中,以更加开放的姿态和直接的方式实现着服务于百姓生存、生活的功能。

[1]梁庭望主编《壮族原生型民间宗教调查研究》,宗教文化出版社2009年版。

[2]萧万源、伍雄武、阿不都秀库尔主编《中国少数民族哲学史》,安徽人民出版社1992年版。

[3][英]詹姆斯·乔治·弗雷泽著《金枝》,徐育新、汪培基、张泽石译,大众文艺出版社1998年版。

[4][英]爱德华·泰勒著《原始文化》,连树声译,广西师范大学出版社2005年版。

[5][法]列维-布留尔著《原始思维》,丁由译,商务印书馆1958年版。

[6]杨秀昭主编《中国少数民族宗教音乐研究·广西卷》,宗教文化出版社2011年版。

[7]廖明君著《壮族生殖崇拜文化》,广西人民出版社1994年版。

[8]郭于华主编《仪式与社会变迁导论》,社会科学文献出版社2000年版。

[9]韦其麟著《壮族民间文学概观》,广西人民出版社1988年版。

[10]龚维英著《原始崇拜纲要》,中国民间文艺出版社1989年版。

[11]侯钧生主编《西方社会学理论教程》,南开大学出版社2001年版。