新中国成立初期青海建党工作的历史考察

2017-01-06吴承强

吴承强

(中共青海省委党校 党史党建部,西宁 810000)

新中国成立初期青海建党工作的历史考察

吴承强

(中共青海省委党校 党史党建部,西宁 810000)

新中国成立初期,中共青海省委结合中共中央和中共西北局的指示,根据本地区的实际情况和各族人民群众觉悟高低,有步骤有区别地进行建党。农业区停建结合,采取公开建党、反对右倾保守思想、发挥支部作用和健全规章制度等方法进行建党;牧业区积极慎重进行建党,着重进行党的政策、历史教育,消除群众疑虑,准确把握对少数民族党员的宗教信仰要求,锻炼少数民族干部队伍,普遍、重点和个别地建党;学校和工矿则是建党的薄弱环节。建党工作顺利进行,保证了各项中心运动的顺利进行,促进了各民族团结,提高了各族人民对中国共产党执政的认同。

新中国;初期;青海;党建

青海建党的时间与其他省份相比处于中间状态①史海泉:《新中国成立初期新疆建党工作经验探究》,载《人民论坛》2013年第6期,第44-45页;张明楚:《解放初期上海城市建党的基本做法与经验》,载《上海党史与党建》2015年第5期,第6-9页;罗平汉、谌玉梅:《对东北地区“公开建党”的历史考察》,载《党史研究与教学》2014年第5期,第67-72页;杨丽梅:《新中国成立初期四川建党进程的历史考察》,载《中共成都市委党校学报》,2013年第2期,第18-21页。。就目前的研究现状来看,以专题性介绍新中国成立初期各个地区的建党情况相对较少②宏观研究参见肖东波:《新中国成立初期执政党建设研究》,浙江.浙江大学出版社,2010年版;赵亮:《中国共产党“公开建党”工作论述》,载《重庆科技学院学报(社会科学版)》2012年第4期,第11-12页。微观研究仅限于上海、新疆、四川、东北等地区。,而对新中国成立初期青海建党研究也相当薄弱③张嘉选:《浅谈解放初期青海民族地区的建党问题》,载《青海民族学院学报(社会科学版)》1995年第2期,第21-24页;梁代生:《西部少数民族聚居区党的执政能力建设研究》,北京.中央文献出版社,2007年版。。本文拟从档案史料和相关文献出发,进一步探讨青海建党的历史过程。

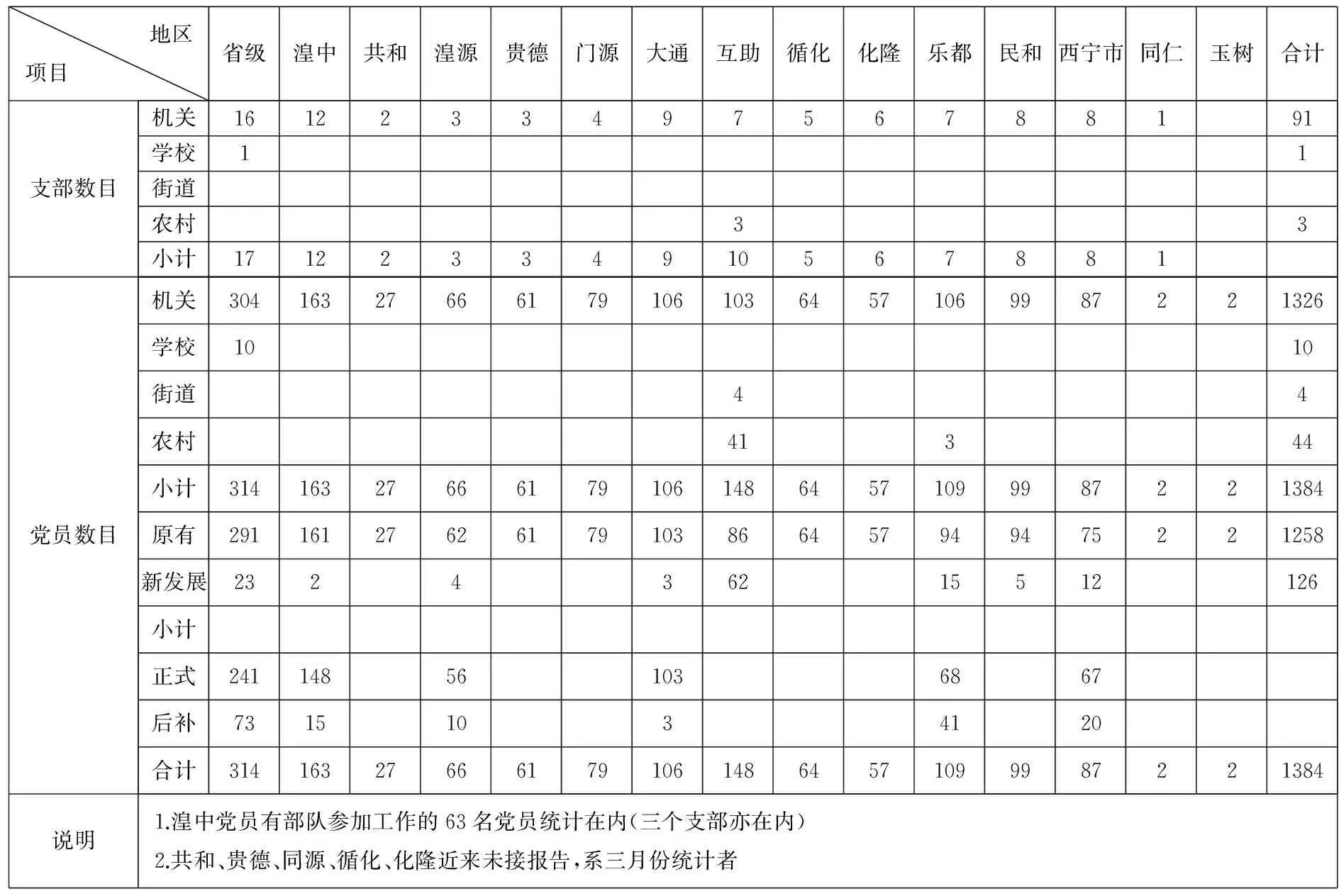

一、从无到有,点式发展(1949.9-1950.5)

1937年至1948年间,中共中央先后派青海籍党员寇存善、钱平和罗杨实、周复之到青海开辟工作,但“由于马步芳家族在青海40年的残暴统治和血腥镇压,出现了‘马到青海四十年,人民苦死千千万’的悲惨现象,致使青海解放前除了零星的自发的群众反抗外,全省没有一个中共地下党组织和一个共产党员,连一个民主党派和出名的民主人士也没有”[1]460。青海在未解放前党的情况是完全没有党的组织,连个完整的支部都没有,有12个人说是党员,有5名假的,有一名尚未入党,但解放军来了自己就填成党员了,其中有几个人的党籍还有问题,还在审查中。1949年9月26日、10月1日青海人民军政委员会、人民解放军青海军区宣布成立。人民群众以花儿①“花儿”亦称“少年”,以对歌时男方称女方为“花儿”,女方称男方为“少年”而得名。这是流行于甘青宁等省区的山歌,为青海各民族所喜爱,尤以回族、土族、撒拉族所擅长。既用汉语演唱,也用本民族语言演唱。的形式来歌唱共产党、解放军和毛主席,如:“马匪的爪牙是吸血虫,千刀儿万割的心痛。万百姓要盼个解放军;望麻了一对儿眼睛。五星红旗杨在青海城,军歌儿唱起来好听。毛泽东是人民的大救星不信了全国打听。”[2]解放后,为有效地承担建设青海任务,应对青海既没有党的组织基础,又无统战关系的现实状况,中国人民解放军第一军决定从全军每个党的支部再抽调4人(其中干部党员1人,老战士党员3人)分配各地担任地方工作,到1950年9月,总计先后共调出干部与战士2023人。外来干部和党员的到来为有序开展接管城市、剿匪肃特、征粮建政、减租清债、恢复生产、召开各族各界人民代表会议、加强民族团结等工作,打下了坚实的组织基础。互助、大通、乐都等县在上述工作中先后吸收了52名(其中互助48名、大通1名、乐都3名)农村优秀分子入党,互助县双树乡双树村则在1950年2月8日建立了青海省第一个农村党支部。1950年5月青海共有党员1384名,支部95个,绝大多数党员分布在省县区委各级机关及公安部队,除机关党员和支部数目较多以外,街道、学校和农村党员和支部数目较少甚至没有,一些牧区和少数民族聚居区如玉树、同仁、循化和门源等地党员发展处于停滞状态或未开展建党活动,并未能在基层建立党组织(见表1)。关于党委组织情况,亦是如此,“从去年九月五日解放以后,才开始从市到县逐渐建立党委,到今年部分县的个别区才建立了不完整的区委组织,因大部分区仅只派去个区书或区长,区的组织委员和宣传委员根本没有,其他委员更谈不上。因此直至现在大部分的区委还未建立和健全。”[3]7党员、支部、党委等发展缓慢,主要因为青海是多民族聚居地区,民族矛盾和民族隔阂较深;工作方式不当,一些人缺乏民族地区的工作经验,出现盲目急躁的工作态度和照搬已往经验的工作方法;党缺乏群众基础,人民群众觉悟的提高以及对党的认识需要一个过程等。但外来的党员干部与内生发展的党员相结合的发展模式以及中共中央和西北局的指示与青海实际情况相结合的“上下联动”的策略,为青海省建党奠定了组织基础、准备了经验、提供了方法和方向。

表1 党组织发展情况统计表

资料来源:中共西北局.关于党组织的报告.青海省档案馆藏,1950.

二、个别建党,开始整党(1950.6—1952.7)

(一)出台文件,凸显特点

新中国成立将近一年,全党在党员人数、党员成分、发展党员方式等方面取得很大成就,但存在条件不成熟或不完全成熟就大量开展行动,不适当地实行“自报公议党批准”*自己报名或报出自认的情况,由群众讨论评议。的建党方法,放弃了党的领导。为解决以上问题,1950年5月21日《中共中央关于发展和巩固党的组织的指示》指出要公开建党*公开建党,是指在劳动人民中间应公开地进行关于党纲和党章的宣传教育,普遍提高他们的觉悟;在考察一切要求入党的人时,不仅听取介绍人的报告、本人的意见及党内的反映,而且还要采取各种方式征求群众的意见,使党的领导与群众的意见相结合,才能对被考察者有较全面的认识。,新区农村暂不发展党组织,应发现与培养真正的积极分子,俟土改完成后,再来进行发展党的工作。青海省委根据“辰马指示”*即1950年5月21日《中共中央关于发展和巩固党的组织的指示》。,以及“青海以往农村没有党员和团员,少数民族问题复杂,大片游牧区不是土改问题而是如何在发展畜牧及开垦土地发展贸易等生产的基础上提高劳动人民水平,在已开展的运动中互助、乐都均已发展新党员并起到积极作用”[4]139等情况,报请西北局提出需慎重个别地吸收各族劳动人民中的积极分子入党,特别注意吸收少数民族中的积极分子入党,使党在人民群众中生根。这是青海省委第一次根据中共中央的指示表达青海建党的意见和看法。8月17日省委书记张仲良代表省委在青海省第一次党代表会议上明确指出今后的任务是:“慎重地个别地吸收各族劳动人民中的优秀分子入党,在逐渐进行民主改革的同时,谨慎地个别地发展党员,建设党组织,对各族民族中的劳动人民及革命知识分子,只要其信仰共产主义,愿为实现党的纲领而奋斗者,即准其入党。”[5]153此次任务的布置既是对“辰马指示”的回应,也是建党思路的一个延续,表明建党是工作任务中必不可少的一部分。为使发展新党员的程序规范、步骤有序、方法得当,青海省委于1950年10月2日发出《关于建党工作指示》(以下简称“10·2指示”),对发展党员的发展对象、步骤、方法、入党条件、候补期、党团关系以及支部生活等方面做了明确规定,为日后发展党员、健全党内生活提供了基本遵循。“10·2指示”彰显了本地区的特点,其中对少数民族积极分子的入党条件规定为:“少数民族积极分子入党时,条件可适当放宽(允许其还未放弃宗教信仰者可入党)。”[6]137这与新疆关于吸收少数民族中的先进分子的条件有所不同,新疆要求少数民族中的先进分子必须放弃其宗教信仰*新疆在分局于1949年12月26日给西北局和中央的电报中就新疆建党问题做出“八项规定”,其中第六条对少数民族入党问题进行说明:对其他各族信仰宗教的要求入党者,亦须待其放弃宗教信仰后方准其入党,但为了避免脱离群众,可允许其暂不退出宗教团体,并保持其生活习惯。但1950年1月2日中共中央对其批复是:其他各族只要其承认信仰共产主义愿为实现党的纲领而奋斗,即准其入党,因为在少数民族中真正放弃宗教信仰,须经过思想改造过程,这种改造,主要是在入党以后来进行,而不能在入党以前要求其放弃宗教信仰作为入党的一个条件。;与华北局关于党员信天主教、耶稣教的规定不同,华北局要求党员不允许既信仰共产主义又信仰上帝,必须放弃宗教信仰。[7]29青海省制定这一措施是在总结之前工作经验的基础上形成的,即张仲良在1950年8月17日《把党的民族政策贯彻到各项工作中去》中所指出的:各民族的宗教信仰,是一个历史性的群众性的问题,当他们的经济文化生活尚未起根本变化前,在一定的意识上说,他们是依靠群众与人和自然作斗争的,他们所以舍命不舍教,也正是为了追求生存。这一灵活措施为今后发展少数民族党员,对巩固中国共产党在游牧区的执政地位、增强人民群众的认同性具有重要意义。

(二)结合中心工作训练积极分子

各地根据省委指示,积极制定建党工作计划,青海省委组织部根据其制定的计划给予具体指导意见,在1950年12月和1951年6月分别对共和县的组织工作计划提出建议,“一是,关于发展党员的步骤,应做好准备工作,加强青年团即农会的组织工作和教育工作,不要操之过急。二是介绍党员上,要在群众运动中发现积极分子,了解其历史情况及思想政治品质,进行培养启发工作。吸收新党员以后,要加强教育,而发展农村党员的地区不要太分散。三是建立检查制度和定期报告制度,以便使缺点错误及时得到有效纠正。”[8]13在有效指导和依规依据依实的基础上,各地结合减租征粮、反霸等运动发现了一批积极分子,1950年底调查培养了农村积极分子197名。为深入开展工作,提高农村积极分子的积极性,保证农村工作继续前进,青海省委决定举办训练班。其中“土改区232个乡(西宁市街道在内)及减租区78个乡,于52年内训练农村积极分子12900余人;游牧区对少数民族干部、积极分子训练,每县每年办两次,人数暂不作规定”[9]13。学习内容为如何发动群众,如何镇压反革命,土地改革法,划分阶级成分决定,农村债务纠纷处理办法及人民法庭组织通则等。同时结合农村中心任务与经常工作,进行抗美援朝爱国主义、共产党与共产主义、增产节约的生产政策及乡村民主制度等教育。训练积极分子与中心工作相配合,使得党员人数由1384人(1950年)增加到3210人(1952年),增长2倍多。党员成分由以前以军人为主,经过两年左右的发展呈现多元化,据1951年12月统计,党员成分中中农280人占总数的12.3%,学生544人占24.5%,贫农904人占39%,雇农146人占6.4%,工人122人占5.2%,富农*当时富农是可以加入党组织的。1953年12月11日《中共中央关于修改第一次全国组织工作会议两项决议的通知》中,才规定富农、资本家及其他剥削分子不可接收为党员。7人占0.3%。[10]14由此可以看出,党员成分主要集中在中农、贫农和雇农,工矿党员发展较少,其他成分虽有但不是重点发展对象。从地域上看,农业区农村和机关发展人数较多,

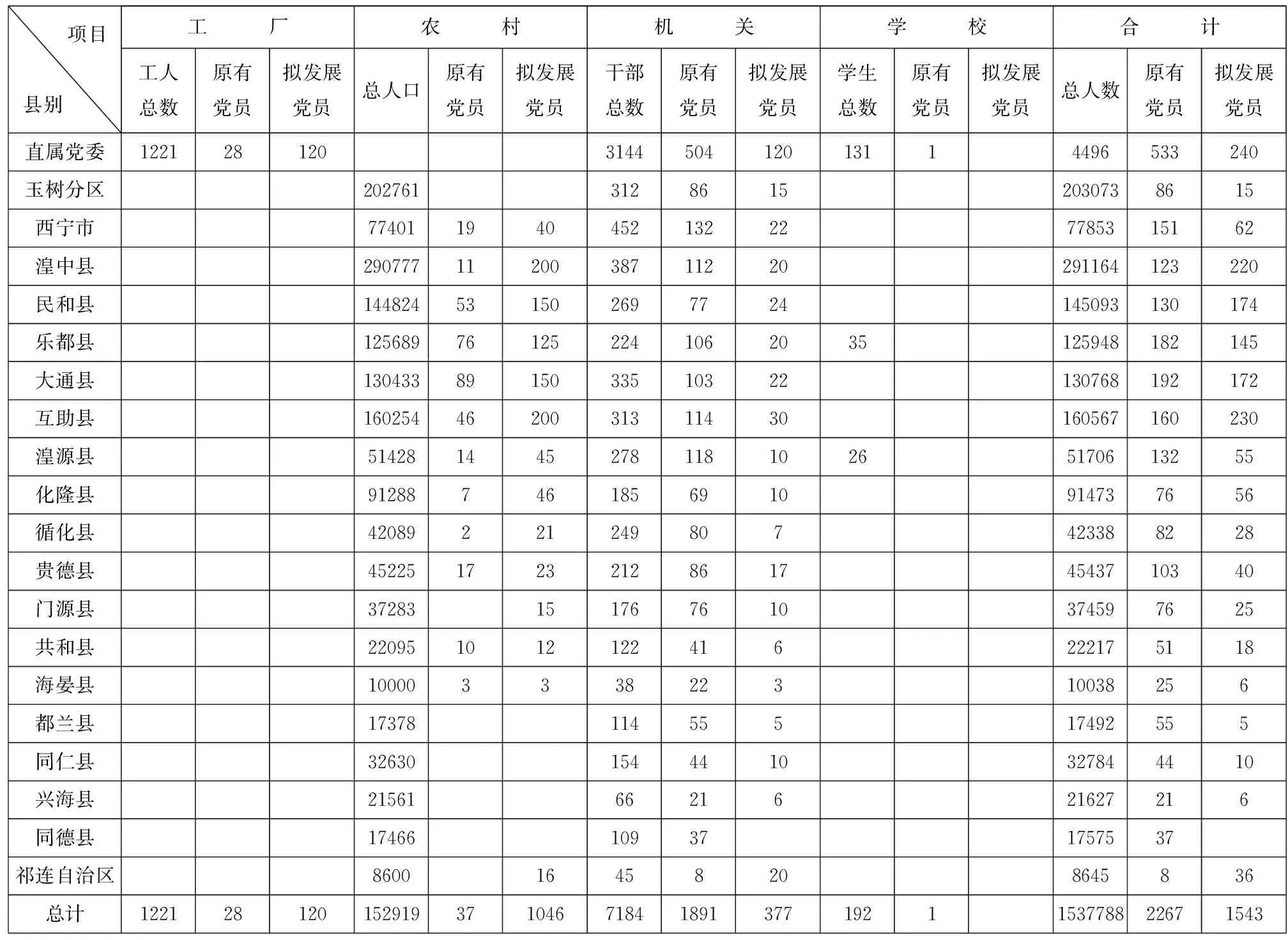

而工厂和学校的党员人数较少,且缺少发展新党员的规划;游牧区(同仁、都兰、兴海、同德)党员发展的重点在于机关,而非农村、学校(见表2)。缘于农业区群众还处于发动和组织阶段,在游牧区党的政治影响在各族人民群众中还不够大,故在《1953年建党计划草稿》提出牧区不进行建党,要建立典型,推广经验。

表2 全省新发展党员与现有党员统计表

资料来源:《中国共产党青海省历次党代表大会重要文献汇编(第一次至第五次)》(1950年8月—1983年3月)

(三)以问题为导向,加强党员教育

建党工作的开展,使人民群众认清中国共产党同其他党派的区别,密切联系了广大人民群众,并在各种工作上起到了领导和模范作用,保证党的各项事业的顺利进行。但在建党过程中出现了对新党员的条件要求不高,审查不严,降低党员应有的条件,对发展党员不认真不严肃以及拒绝执行党分配的任务,不安心青海工作,发生严重贪污腐化、堕落,以致脱离革命的问题。如乐都*1949年9月6日,中共乐都县委员会成立,共设置了2个镇、19个乡、98个行政村、326个自然村。1950年4月5日,在高店乡深沟村发展了第一批农村党员王德爱、王宪邦2人。1951年1月在雨润乡建立了第一个党支部,支部有1名正式党员,10名后补党员。到1953年底,全县党员由1949年的92人发展到289人。参见中共青海省委组织部、中共青海省委党史研究室、青海省档案局:《中国共产党青海省组织史资料》(1949.9-1987.10),1995年,第97页。四区高店乡六行政村有8个农村党员,在土地改革过程中出现了以下几个问题:“党员虽然起到一定作用,但忽视了从政治和历史方面进行缜密的审查,因此使一些出身不纯,历史复杂,在群众中无威信或根本不够党员条件的人混进党内来;在去冬减租时,出现自高自大、骄傲自满的情绪与想多占便宜的思想。”[11]13门源也出现过类似状况。青海省委结合中央指示,部署青海整党和建党计划,提出要贯彻落实中央关于有计划、有准备、有领导地进行一次普遍的整党,对党员普遍进行一次怎样做一个共产党员的教育*这主要是“共产党员标准的八项条件”的教育。1951年4月9日《中国共产党第一次全国组织工作会议关于整顿党的基层组织的决议》中提出来的,但是后来有两种提法,即共产党员八项标准和八项条件,在1952年6月15日,统称为共产党员标准的八项条件。。把共产党员标准的八项条件印成单行通俗材料,从土改开始起就由乡土改队的组织员开始做初步的教育,每次一、二项,共教育三次至五次。机关党员干部和参加土改的党员干部,要用十个月左右的时间将这八项学习一次,采用报告讨论、个人阅读的学习方法,求得每个党员在思想上作好准备。对于整党过程中如何发展党员,提出“农村应在土改后再去发展;机关、企业、学校应在镇反、审干、整风、土改等运动后,将涌现出政治清白积极优秀分子经教育后,可个别地吸收为党员;在未土改的农业区和游牧交错区待土改后再发展党员。在纯牧区应将牧民的阶级觉悟提高后即待建党条件成熟后再发展党员。但绝不能放松党员的准备工作,土改结束后将积极分子中优秀的够共产党员标准的再正式经过发展党员的手续发展成为党员”[12]60。为防止反动党员和投机分子钻入党内,规定了6类分子不得入党。1951年10月对接收新党员手续*《中共中央关于接收新党员手续的规定》(1951年10月4日),而根据时事的发展,1953年12月11日《中共中央关于修改第一次全国各族会议两项决议的通知》中,对共产党员标准的两个问题进行修改。进行了详细规定,但不能重复1948年“搬石头”的经验,以保证党员的质量。

三、普遍建党(1952.8—1956.12)

(一)整建并举,先机关后农村

青海省委在土改减租和三反运动结束后,从1952年8月有计划、有领导地普遍进行一次整党,提出不放松农村整党的精神下,主要是机关整党,机关整党结束后,分别用集训方法*中央主张是整风轮训的方法,这主要是针对支部多党员多的地方,青海支部少、党员少,故采取集训的方法。整顿农村党组织,同时批评一些同志提出的农村整党不采用集训方法和农村整党与机关整党同时进行的思想。各县积极按照省委制定的整党建党计划实施,在整党过程中为建党做好准备工作。首先培养新党员时均吸收青年团和积极分子参加整党学习,以提高他们对共产主义的认识,如湟源县吸收了40多名团员和积极分子参加学习,使他们经过系统的共产主义教育后,有18名被发展成党员。民和、西宁、大通和省直机关党委结合整党在机关和训练班中发展了党员77名,农村党员49名。整党建党中取得了较好的经验:“领导重视,全党动员,批判不正确的认识,并指定专人负责是作好建党工作的关键;建党必须经过对群众进行充分且系统的共产主义与共产党的教育;发展对象必须经过认真个别培养审查。”[13]170但仍然存在经验不足、政策领会不到位等问题:“正确掌握党员标准的八项条件不够,不懂得一个党员够标准与不够标准的基本区别,有的认为‘两条或四条就可以’,有的则认为‘七条九条都不行’;对党员在入党前,入党后所犯的错误没有区别看待,有的把入党前很长时间的事情提来处理,有的把入党动机不纯也作为处分党员的理由。”[14]1701953年青海整党基本结束。按照社会主义建设和社会主义改造的要求,党员数量还是不够,若干方面和若干地方党的组织还是薄弱,1955年10月中共中央批准组织部进行整党。青海按照中央指示于1955年11月提出:“在建党的同时,还要注意整党工作,要经常鼓励在合作化运动中以模范行动带动群众前进的优秀党员,要纠正党员中的资本主义思想和行为,不断提高党员的思想觉悟。建党整党工作应当同建社整社工作紧密结合进行。”[15]203

(二)区别式建党

青海建党工作中贯彻“积极、慎重”的方针,防止保守主义和关门主义倾向和反对忽视党员质量的偏向。针对各地民族关系、社会改革现状和群众觉悟高低等情况的不同,青海省委提出:“农业区在土地改革以前个别地进行建党工作,自1950年4月先后在农业区的广大乡村和一部分农牧交错区,以及厂矿、机关、学校中发展了党员,在土地改革后进行普遍建党工作;牧业区因条件更差,只要求为发展党员创造条件和在机关、部队中进行建党工作。”[16]100

1.农村普遍建党

整党结束后,农村结合互助组、社会主义改造等中心运动,党员、支部数量有了较大发展。由1953年原有农村党员(包括后补党员在内)增加到1955年底的10570名,增长了625%。青海省农业区各县(市)共有418个乡,1953年建立党支部的乡有177个,70%的乡都有党员,42.3%的乡建立了党的支部;1956年6月已经是乡乡都有了党员,建立了支部的乡已达总乡数的98.5%,仅有6个乡尚未建立支部。农村建党成效显著,主要采取以下措施:第一,停建结合,加强理论教育。1952年7月到1953年4月共发展农村党员1372名,占原计划的69.15%。但出现不按党员接收手续接收新党员、消极对待建党工作;候补党员多,思想水平差,缺乏支部工作经验等问题。青海省在1953年4月对几个农村支部进行检查,发现支部村委对党员的政治思想教育很差,甚至根本就没有进行教育是普遍现象。而农业合作化之后,一些党员认为“合作化了,党员的任务完成了,只要努力生产就可以,出现骄傲自满、不努力工作、压制群众批评等松劲退坡思想。导致农村党员的思想水平与农村工作发展不相适应,甚至是落后于实际需要的”[17]。“干部力量不足、缺乏建党知识和能力,组织机构不健全(如同德某区介绍人只有一名),不符合党章规定;急于求成、追求数量不追求质量。”[18]170按照中央“停一停”的指示,1953年5月青海省委组织部决定7月至年底农村一般停止建党工作,集中力量作好对新党员的管理教育工作及候补党员的转正工作。首先,进行共产党员标准的八项条件教育,结合入党手续,使他们的觉悟不断提高,大体上懂得共产党是什么,为什么要加入共产党,以及怎样做一个共产党员等。联系农村实际情况,做好党员标准的八项条件的教育。其次,结合中心工作,加强党员的政治思想教育,如通过短期培训班等方式对农村党员进行了较系统的关于总路线和互助合作政策的教育,批判党员中自发的资本主义倾向。再次,不断地对社员进行集体主义的思想教育,提高人人为社的思想。“教育内容为省委宣传部关于加强农村支部教育工作的指示,以党在过渡时期总路线为主要内容,并结合党的基本知识(党章、党纲)进行教育。”[19]195第二,纠正偏差,采取正确方法。一是采取公开建党。过去对农村建党公开与秘密的问题没有明确的指示,农村发展党员中有些地方是公开的,有些则是秘密的。致使农村党员和群众对党产生一些不必要的顾虑和神秘感,甚至错误的认识,如有的农村党员错误地认为向党汇报是当特务。有些农民看见干部讲话时挽袖子,则认为就是共产党员,把党看作青红帮、会道门一类组织。省委组织部要求:“今后在农村应公开进行建党。凡能建党的地区就应公开,不能公开的一般则可暂不进行建党(1950-1952年公开秘密建党混合*“10·2指示”根据青海实际,提出:已有工会组织的公私营工厂,则采取公开建党方针。而一般街道和乡村因秩序尚未完全稳定,群众尚有顾虑,则采取秘密方式,即个别审查。之后则强调:凡在减租征粮中发动了群众的地方已涌现出一批积极分子即可个别吸收入党,但不要太分散,某些地方有发展党员的条件,但目前不能公开者不必强调公开。,1952年是公开建党)。这样可以加强党与群众的联系,使党员受到群众的监督,真正起到党员的作用,从而加强党对农村互助合作运动的领导。公开的方法是举行新党员入党宣誓时,可以吸收团员、积极分子和部分群众参加,藉以教育群众,认识什么是共产党员而党的组织也随之公开。”[20]27二是在整党建党中采取群众评议这种做法,可以使党了解更多的情况,起到教育群众、密切党群关系的作用,但会产生一些消极因素和不好的影响。“首先因为群众的水平有限,容易从印象出发来评定,因而往往产生群众评上支部通不过或群众从未评上而支部又通过的现象,使党被动,可能接收一些不够党员条件的人成为党员。其次是对一些想要求入党的人,也容易产生一种不正常的情绪,有的认为入党先要经过群众评议,这样就可能使某些人为了入党,首先要搞好群众关系,这虽然是对的,但也可能从庸俗的感情出发和非原则地团结群众。而且对新党员组织观念的认识上,也笼罩了一层糊涂的印象。因此群众评议不宜采用,更不宜规定为必经的手续,特别是在农村刚开始建党,更不宜采用。”[21]27省委组织部认为妥善的做法是:“在支部未讨论新党员之前,邀请一些团员和积极分子开座谈会,或者在支部讨论新党员入党时,吸收他们参加,征求他们的意见,这样既可以使建党工作受到群众的帮助和监督,又可避免不良影响发生。”[22]170三是克服右倾保守思想,主要表现在“对客观事物的发展,人们的思想意识的进步估计不足。党组织对社会主义建设事业的伟大成就在人们思想意识上所引起的巨大变化认识不足”[23]。导致党员发展速度下降,不能满足发展的需要,如1956年5月,互助、化隆、循化仅完成全年建党任务的13.51%、21.73%和18.06%。干部的阶级观点不正确,党员中中农的成分过多现象十分严重,而忽视培养与发展贫农出身的人入党。“如对860个社的摸底调查,中农成分的社长占到43.4%;农村党员中间中农成分也达到40%;乐都县七里乡在全乡129个基层干部中贫农只占11.6%,新农中农中间的下中农占39.6%,新老中农中间的上中农占47.4%。”[24]193第三,发挥支部作用,健全支部制度。农村党支部在各项运动中起着堡垒作用,党在乡村中的支部是执行党的方针政策的基层组织。1956年底乡村支部数量的增多,覆盖面的扩大,发挥了支部的核心作用。但依然存在着不会、不重视甚至放弃党支部领导的。如“有的支部建立时间短,党的领导作用则发挥不够,不懂得如何去团结教育带领群众,实现党的政策和决策,更不懂得去积极领导群众开展以互助合作为中心的大生产运动,因此党的组织生活松懈,内容空虚,支书和党员不会工作,批评不能开展,甚至个别觉悟低的党员不愿参加党的生活和学习”[25]195。为此要求各级党委必须从组织上去加强领导,一是帮助其建立与健全切实可行的必要制度(会议、汇报、学习)和检查、总结工作的制度,以严格组织生活,正确发挥支部的核心作用,保证支部工作的正常进行。二是农村支部应设立脱离生产的专职支部书记(兼乡长或文书),使党的威信在群众中树立起来,加强农村支部在各项运动中的作用。

2.牧区建党,循序渐进

加强少数民族中的建党工作,是解决民族问题的重要步骤,是从组织上加强党对各项工作领导的重要措施。中共中央对少数民族地区建党指示为:“由于少数民族地区情况特殊,在进行这一项工作时,必须采取更加慎重和更加稳妥的步骤。”[26]218青海省委根据不同地区的情况,有步骤有区别地在牧区进行建党,第一类地区:普遍建党。“牧区的小块农业区,在县委县政府所在地,区委组织健全,工作基础较好,主客观条件确已具备,可发展一些党员,但每乡不得超过五人。”[27]170第二类地区:进行重点试办,然后再根据当地情况逐步发展。建党的重点在机关,在区以上机关中发展一些党员,但以不超过机关党员和积极分子的20%为宜。第三类地区:社会秩序尚不稳定,大部区委未成立,干部少、工作基础较差,还不具备在群众中大量建党的条件,但可在领导机关周围及工作基础较好地区的群众中个别发展*如果洛,工作基础还比较薄弱,除了在机关、部队、学校所吸收的当地民族人员中进行个别发展外,暂时还不宜在当地社会上发展。。牧业区结全生产、发放贷款、畜牧区社会主义改造等工作,发现培养积极分子并对其进行共产主义教育。1955年开始在牧民群众中发展少量党员。到1956年底,青海少数民族党员共7778名,其中藏、回、土、撒拉、蒙古各3253、3027、818、504、176名,占党员总数约20%*以上数据统计包括牧区和农牧交错区少数民族。。少数民族党员从无到有的成倍增长,第一,消除少数民族对我党的若干怀疑和顾虑。着重进行“中国共产党的产生及奋斗目标;中国共产党是代表谁的利益;少数民族的解放道路——少数民族若离开共产党领导及兄弟民族之帮助,便得不到真正的解放;什么人可以加入共产党;阿么(系为什么之意)加入共产党”[28]170等教育。经过教育,消除“共产党不知从什么地方来的?共产党不是中国人了,共产党是汉人的党,党员我们藏民当不上”等疑惑和不解。认识到中国共产党是代表中国各民族人民利益的;真正为人民解放事业的;只有在共产党领导下,本民族才能获得真正的解放。第二,准确把握对少数民族党员宗教信仰的要求。“10·2指示”中明确规定,1954年《关于过去几年内党在少数民族中进行工作的主要经验总结》中也指出,“对民族中劳动人民的觉悟分子和革命知识分子,虽然仍然存有宗教的信念和感情,却承认党纲和党章并在实际上积极执行党所号召和指示的工作,应允许其入党,不要把放弃宗教信仰作为入党的一个条件,对于那些整个民族都信仰宗教的少数民族的党员,还应劝告他们在宗教仪式和生活习惯上不要脱离本民族的大多数人民。”[29]670实际操作中却出现不按规定执行或规避宗教问题等现象,“一些干部对西北局关于少数民族中发展新党员的宗教信仰问题的指示,未能深刻领会,一般对这种问题避而不谈;在选择对象上,一般选择阶级觉悟高,对宗教信仰较淡薄的积极分子。如**乡发展的一个藏族党员,从解放后当民兵小队长起,就没进过经堂。回族党员中有的连驻麻日*驻麻日即主麻日,是伊斯兰教聚礼日。穆斯林于每周星期五(金曜日)下午在清真寺举行的宗教仪式。主麻一词系阿拉伯语“聚礼”的音译,其仪式包括礼拜、听念“呼图白”(教义演说词)和听讲“窝尔兹”(劝善讲演)等宗教仪式。是哪一天也记不清楚。”[30]170第三,采取突破一桌的方法。首先选择通汉话的对象,花费较长的时间和较大的力量进行教育,先将他们接收到党内来,因为他们没有语言的隔阂,加上民族情感,易于接受教育,然后通过他们再开展建党工作。第四,锻造干部队伍。外来干部要学习当地的少数民族语言,1953年玉树、果洛组织外来干部学习藏语,[31]222加深了同少数民族的感情,进一步加强了各民族团结。培养少数民族干部*截至1959年6月,全省共有3900多名少数民族干部,有3200多名少数民族党员。。要彻底解决民族问题,没有大批少数民族干部出身的共产主义干部是不可能的。采取多种方法进行培养,如普遍物色对象,单线联系,了解特性、建立感情、生活照顾,个别说服;尊重少数民族的风俗习惯;结合中心工作把涌现出来的积极分子吸收培养提拔为干部;通过民族公学或短期训练班培养少数民族干部;贯彻“普遍大量培养和放手提拔使用” 的干部任用方针。第五,慎重稳进的工作方针。采取渐进式地进行社会改革、争取和团结上层领袖和宗教领袖、宣传民族宗教政策、大力调解民族纠纷、积极开展民族贸易和医疗活动、建立民族区域自治政权*1953年12月,专区级的海南、黄南、海北3个藏族自治区和县级的门源回族自治区正式成立。1954年1月专区级的果洛藏族自治区、海南蒙古族藏族哈萨克族自治区正式成立。截至1954年底,青海省先后建立了11个区级自治区和7个乡级自治区。等方法,树立了威信,取得了少数民族的信任。但依然存在发展迟缓、数量较少,不能适应当前工作需要等问题。有些干部大汉族主义思想作祟,错误地认为和强调“情况不熟悉,少数民族群众难接近,群众政治觉悟低”[32]。不了解在少数民族中培养共产主义者,在民族地区贯彻党的领导和解决民族问题的根本问题的深刻意义。

3.学校、工矿建党,加强薄弱环节

学校中建党,由于教职员的政治情况复杂,党支部忽视建党工作,党领导力量较弱,1953年5月省委组织部决定:“高中学生和初中、完小的教职员中条件已具备时酌情发展一些。初中和完小学生中不进行建党工作,应集中力量做好团的工作。”[33]170一些学校从加强团的领导入手,源源不断地输送优秀团员入党,如西宁师范学校由1953年成立时的8名党员发展到1956年的31名党员, 绝大多数新党员都是从青年团中发展的*青海省对团员怎么转为中共党员没有具体文件,只说:在各族青年学生中首先应积极开展建团,经过团的培养再吸收入党,使他们成为将来发展组织的桥梁。“10·2指示”规定团员中如有够入党条件者,亦应吸收其入党。刘少奇于1951年3月28日在《中国共产党第一次组织工作会议上的报告》中指出:新民主主义青年团、工会、妇女联合会等团体的团员或会员入党时,这些团体中的党组或负责的党员干部,必须向党的组织提供关于他们的负责的意见。1952年5月30日《中共中央关于在“三反”运动的基础上进行整党建党工作的指示》中规定:在机关60万青年团员及其他优秀分子中,接收新党员的手续按1951年10月4日《中共中央关于接收新党员手续的规定》执行。1954年5月20日《中共中央关于曾经参加过反动党团的青年团员的入党手续问题的规定》规定:今后曾经参加反动党团的青年团员办理入党手续时,只要青年团组织提供了负责的意见,一般地可按其社会成分办理入党手续。。通过加强对青年团的领导,使得党对团内的政治思想情况能够随时掌握,便于进行教育,使许多团员进步很快。但学校党员数量普遍较少,“全省有3200名小学教员,其中仅有党员43名,门源县67名小学教员中没有一名党员。民和、化隆、循化三县共有小学教职员408名,每县只有一名党员”[34]。导致不能顺利地彻底地贯彻执行党的领导,政治空气淡薄。1956年6月15日青海省第二次代表大会提出:“加强学校教职员和高级知识分子中的建党工作,因为这是以往建党工作中最薄弱的环节。经过思想改造和实际斗争的锻炼,他们的政治情况已经有了根本性变化,涌现出不少积极分子,要求1957年底在中小学教职员中发展党员424名。”[35]15工矿党员发展速度慢,与青海近代工业少、基础薄弱*“一五”计划期间,新建工业企业106个,还改建了100多个。企业总数由1952年的48个增加到1957年的365个。、工人不多有关系。首先工矿结合生产、劳动竞赛等运动发展党员,建立党组织。截至1953年底,新建厂矿支部9个,新发展党员50名。其次,发展对象的转变,发展重点由工人转为技术人员。1954年周仁山在中国共产党青海省第一次代表大会上指出:“国营和公私合营的厂矿,在重要部门、车间的职工中发展党员。”[36]1041956年4月中共青海石油勘探局地质处总支委员会接收了20名工作人员入党,新党员主要有地质测量技术员、技工员、实习员。他们都是响应党的号召,积极工作,吃苦耐劳,克服困难,能出色完成任务的积极分子。如“新党员***在1955年担任技术员时,超额完成了技术测量任务的25%,在新党员宣誓大会上,他还表示:要以最大的能力,完成今年的地质测量任务,争取做个优秀党员”[37]。

4.其他建党

青海省多系小城市及小城镇,店员和学徒中建党的客观条件均不具备,一般不应进行建党,在积极进行工作的基础上吸收个别确实具备条件者入党。吸收军队的人入党,主要考察其在旧军队中遗留下来的不良意识是否消除,以免被坏分子混入,确保党的纯洁。吸收妇女入党、入团,1952年10月省委组织部提出凡建党地区要接收少数民族和妇女中积极分子入党,但是1954年召开的中共青海省第一次代表大会上,全省5269名党员选出正式代表305名,其中妇女代表11名,仅占0.04%。

新中国成立初期,青海省党员、支部经历了从无到有逐渐壮大的过程,其以劳动人民的福祉为依归,宣传党的政策、法规,注重把党的运动和建党结合起来,发展各族积极分子入党,增强了人民对中国共产党执政的认同,起到教化人心、安抚心灵的作用,是中国共产党代表其短期利益和长期利益的表现,体现执政的正当性和合法性。

[1]廖汉生回忆录[M].北京:八一出版社,1993.

[2]亚森.花儿新编[N].青海日报,1949-10-23.

[3][8][9][10][11][20][21]中共青海省委.关于党委制实行情况的总结[Z].1950.

[4][5][6]解放青海史料选编[M].1990.

[7] [26]中共中央组织部,中共中央党史研究室,中央档案馆.中国共产党组织史资料(文献选编)[M].第九卷(下).北京:中共党史出版社,2000.

[13][15][16][24][35][36]中共青海省委党史研究室.中国共产党青海省历次党代表大会重要文献汇编(第一次至第五次)[M].(1950年8月—1983年3月)[上](内部资料),2006.

[13][14][18][19][22][25][27][28][30][31][33]中共青海省委、建党第一次报告[Z].1952.

[17]月中.加强对农村党员的思想教育工作[N].青海日报,1956-12-13.

[23]建党迟缓的原因在哪里[N].青海日报,1956-06-24.

[29]建国以来重要文献选编:第五册[M].北京:中央文献出版社,1993.

[32][34]陈思恭.加强党组织薄弱地区和单位发展新党员的工作[N].青海日报,1956-04-27.

[37]史向岐.中共青海石油勘探局地质处总支接受了二十名技术员等入党[N].青海日报,1956-04-27.

[责任编辑:栗晖]

2016-10-15

本文系2015年青海省委党校校级课题“建国初期青海党的建设对全面从严治党的启示”(XYKT201502)的阶段性成果。

吴承强(1987—),辽宁盖县人,青海省委党校党史党建部助教,主要研究方向:中国近现代政治与社会。

D235

A

1003-4307(2016)06-0075-08