无意识思维对创造性问题解决的促进作用

2016-10-10贾兰芳

贾兰芳

(长治学院教育系,山西长治046011)

无意识思维对创造性问题解决的促进作用

贾兰芳

(长治学院教育系,山西长治046011)

设计了3个实验,探讨无意识思维对创造性问题解决的促进作用的理论假设。结果发现:生成词语测验表明无意识思维更有利于发散,有意识思维有利于聚合;一物多用测验排除了定势对酝酿效应的促进作用,进而验证无意识思维更有利于创造性问题解决;让被试对生成词语测验中的指导语关键词和样例进行事后回忆,结果表明在回忆任务的成绩上有意识思维和无意识思维无显著差异,进而排除了记忆效果对酝酿效应的促进作用。

无意识思维;酝酿效应;创造性问题解决

一、引言

创造性问题解决过程是有意识思维还是无意识思维,这是心理学家关注的一个问题。研究表明,无意识思维已经和创造性问题解决紧紧联系在一起(Dijksterhuis,2006;Dijksterhuis,2004)[1-2]。大量的实证性研究表明创造性的问题解决往往离不开酝酿的过程(Sio,2009)[3],毫无疑问酝酿在创造性问题解决中具有独特的作用。迄今为止,对于酝酿效应的解释可归因于以下三种。一是分心任务导致了错误信息的遗忘,所以促进了问题解决(Smith& Blankenship,1991)[4]。二是分心任务导致了定势变化,即可能增强或削弱原有定势,以新眼光来审视原问题(Schooler&Melcher,1995)[5]。三是在分心任务进行过程中,无意识思维积极地参与了问题解决。但相当多关于酝酿效应的描述难以用严格的心理学实验进行验证。并且大部分研究的实验类型较为单一,尽管支持了某个理论,但仍不能排除其他理论的可能。

当然,我们不否认有意识思维在创造性问题解决中的重要性,但是无意识思维从某方面来说确实产生真正的创造或独一无二的想法。传统的创造性问题解决研究中所遇到的难题和挑战许多都来自无意识领域。这使得对无意识思维对问题解决的影响的探讨非常有意义。这尤其表现在对问题解决过程中直觉、酝酿和顿悟体验的研究上。

Dijksterhuis(2006)[1]是这样描述无意识思维的:无意识思维被认为是没有有意注意并且和创造性研究中的酝酿概念联系在一起的。无意识思维属于“自下而上”的加工,对非常容易接近的线索相对不敏感(Dijksterhuis,2004)[2]。因此,无意识思维更能够产生不明显的、不易接近的、创造性的答案(Dijksterhuis,2006)[1]。

本研究重点是通过三个实验来验证无意识思维对创造性问题解决过程中的促进作用的理论假设。首先,在实验一中我们要采用不同的实验材料和任务验证有意识思维和无意识思维在创造性问题解决中的复杂关联。因为有意识通常处于强烈的、有规则的集中状态;其稳定性、集中性愈强,人们的思维的自由范围就愈小。而无意识则总是处于无序的、无规则的发散状态;其无规则性、发散性愈强,人们想象、直觉思维的自由范围就愈大(Schooler&Melcher,1995;Schooler,Ohlsson&Brooks,1993)[5][6]。因此,我们假设在词语生成测验中有意识思维更加集中,无意识思维更加发散。然后,结合实验二和实验三来验证创造性问题解决过程中无意识思维的促进作用的理论假设。已有的系列实验中,也得出无意识思维对于创造性问题解决具有促进作用(Dijksterhuis,2006;陈群林等,2012)[1][7]。因此,我们假设在实验二的一物多用的测验中,酝酿状态下的无意识思维在问题解决中有更好的结果,同时排除定势对酝酿效应的促进作用。实验三中,对无意识思维与有意识思维在进行创造性问题解决时的影响进行对比,将记忆遗忘在酝酿过程中的作用分离出来,这也正是被已有研究所忽略的。

二、实验1

(一)被试

山西某新建本科院校本科生102名,男女各半,年龄在19—22岁之间。被试皆为右利手,生理或精神方面都很健康,视力或者矫正视力正常。

(二)实验任务

本实验采取一对一的测试方式,要求被试给国内某厂商新推出的一款MP4播放器设计产品名称,在给定的1分钟时间内答案越多越好。例如:酷音、纯音、精音、海豚音、天籁之音。被试被随机安排到3种实验条件中的一种:立即回答组(条件Ⅰ),有意识思维组(条件Ⅱ),无意识思维组(条件Ⅲ)。立即回答组,被试理解指导语后直接作答;有意识思维组,被试在3分钟的思考后给出答案;无意识思维组,被试要先做另一项分心任务(口头减法运算),即让被试作3分钟的口头减3逆运算,然后给出答案。

分心任务即在实验过程中,有意让被试暂时中断正在有意识思考的问题,去解决另一个与问题无关的任务。

(三)实验设计

采用立即回答组(条件Ⅰ),有意识思维组(条件Ⅱ),无意识思维组(条件Ⅲ)单因素被试间设计。以“音”结尾的名称的数量,非“音”结尾的名称的数量作为因变量。

(四)结果

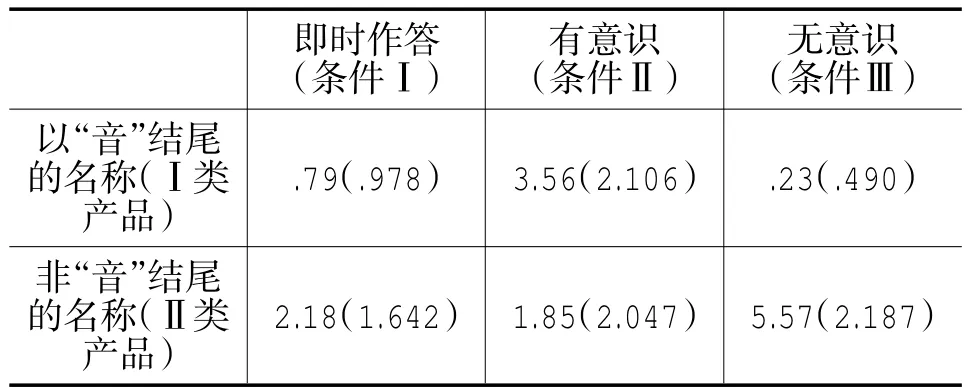

按照本研究的理论假设,被试设计的以“音”结尾的名称体现的是“聚合思维”(Ⅰ类产品),因为他们受到了指导语中所举例子的影响;非“音”结尾的名称则体现的是“发散思维”(Ⅱ类产品)。三种水平的平均数和标准差的结果见表1。

表1 三种实验水平下两类产品的平均数和标准差

均值的配对比较结果表明条件Ⅱ和条件Ⅲ比条件Ⅰ组的被试设计出更多的mp4的名称,平均数差异分别为-1.22和-1.41,p=.000<.01,差异均达到极其显著水平。而条件Ⅱ和条件Ⅲ两者没有差异,平均数差异为-.19,p=.713。这说明延时作答一段时间后(无论是有意识思考还是无意识思考),被试能够得到更多的产品名称。

我们作了更进一步的分析。就Ⅰ类产品而言,3种实验条件之间的差异极其显著F(2,100)=58. 463,p=.000,结果表明条件Ⅱ产生的名称比条件Ⅰ产生的名称和条件Ⅲ产生的名称多。就Ⅱ类产品而言,3种实验条件之间的差异也极为显著F(2,100)=37.725,p=.000,结果表明条件Ⅲ产生的名称比条件Ⅰ产生的名称和条件Ⅱ产生的名称多。这说明有意识思维更加集中,无意识思维更加发散,基本符合了原有的实验假设。

三、实验2

(一)被试

山西某新建本科院校大学生96名,男女各半,年龄在19—22岁之间,没有参加过实验1的测试。其余同实验一相同。

(二)实验任务

要求被试在1分钟内列举出一块砖头的用途,答案越多越好。根据被试所给出的结果,采用李克特7点评分(1表示创造性极低,7表示创造性极高),从流畅性、灵活性和独特性三方面进行评价。两名评分者一致性系数r=0.88,p<0.001。被试的分组方式和采用的分心任务同实验1。

(三)实验设计

采用立即回答组(条件Ⅰ),有意识思维组(条件Ⅱ),无意识思维组(条件Ⅲ)单因素被试间设计。以流畅性、灵活性和独特性三方面得分作为因变量。

(四)结果

各组被试在流畅性、灵活性和独特性三方面得分的结果见表2。

表2 三种实验水平下创造性得分的平均数和标准差

从流畅性的得分来看,3种实验条件差异极其显著F(2,91)=20.680,p=.000<.01。事后比较表明,条件Ⅰ与条件Ⅱ,条件Ⅰ与条件Ⅲ,差异均为极其显著,p=.000<.01。条件Ⅱ与条件Ⅲ相比较,差异不显著,p=.113。

从灵活性的得分来看,3种实验条件差异也极其显著F(2,91)=16.744,p=.000<.01。事后比较表明,条件Ⅰ与条件Ⅱ相比较有显著差异,p=.040<.05;条件Ⅰ与条件Ⅲ相比较差异极其显著,p=.000<.01,条件Ⅱ与条件Ⅲ的差异也非常显著,p=.008<.01。

从独特性的得分来看,3种实验条件下差异也极其显著F(2,91)=34.280,p=.000<.01。事后比较表明,条件Ⅰ与条件Ⅱ,条件Ⅰ与条件Ⅲ,条件Ⅱ与条件Ⅲ相比较,差异均为极其显著,p=.000<.01。

以上结果表明无意识思维和有意识思维在产生结果的数量上没有显著差异,但是在产物的灵活性和独特性上有极其显著的差异,而灵活性和独特性正是评价创造性产品的重要指标。因此我们可以认为,酝酿过程中的无意识思维更有利于更多的创造性的答案。同时,因为事先没有样例的影响,进而排除了定势对酝酿效应的促进作用。

四、实验3

(一)被试

山西某新建本科院校大学生68名,男女各半,年龄在19—22岁之间,没有参加过上述两个实验。其余同实验一相同。

(二)实验任务

实验3只分条件Ⅱ和条件Ⅲ两种情况,过程控制同实验1。不同的是在被试的产品命名完成后,要求回忆指导语和样例,限时1分钟,最后询问被试在设计产品名称的时候是否受到样例的影响。

(三)实验设计

采用有意识思维组(条件Ⅱ),无意识思维组(条件Ⅲ)单因素被试间设计。以以“音”结尾的名称的数量,非“音”结尾的名称的数量作为因变量。另外统计两种实验条件下被试回忆指导语关键词(即被试自己标注了着重号的词语)和样例的正确率。

(四)结果

以“音”结尾的名称体现的是“聚合思维”(Ⅰ类产品);非“音”结尾的名称则体现的是“发散思维”(Ⅱ类产品)。平均数和标准差的结果见表3。

表3 两种实验水平下两类产品的平均数和标准差

统计结果表明,实验条件的主效应显著,F(1,110.828)=4.136,p=.044<.05,即条件Ⅲ比条件Ⅱ产生的产品数量更多。实验结果再次表明酝酿过程中无意识思维条件下产生了更多的发散名称。

进一步的统计分析表明,在条件Ⅱ下,被试设计的Ⅰ类产品比Ⅱ类产品要多(p<.05);相反在条件Ⅲ下,被试设计的Ⅰ类产品比Ⅱ类产品要少得多(p<.01)。被试在有意识思维条件下倾向于产生更多的“聚合”答案,而在无意识思维条件下的产生的“发散”答案更多,这与实验1的结果也是一致的。

关键词正确率和样例正确率均没有显著差异。关键词正确率t(63)=-.932,双侧检验p=.355>.05;样例正确率t(63)=.299,双侧检验p=.766>.05。实验结果表明在回忆任务上两种实验条件无显著差异,说明分心任务导致的并非是遗忘或者定势改变而是无意识思维在酝酿过程中发挥了重要作用。

五、讨论

实验1的结果与已有的研究的结果总体一致(Dijksterhuis,2006)[1],验证了实验1的假设,即被试在延时作答条件下能得到比即时作答更多的产品。且被试在有意识条件下的思维更趋于聚合,而无意识条件下被试的思维更趋于发散。创造性作品的产生既离不开聚合思维更离不开发散思维,可见意识思维与无意识思维对创造性的产生都发挥着一定的作用。

然而,本实验结果又有所不同。首先,他的3种实验条件都是聚合比发散多,而此处是在有意识条件下聚合比发散多,另两种条件下发散比聚合多。而我们认为这样的结果似乎更符合已有的实验假设。再次,他的结果表明三种实验条件的主效应是边缘显著(p<.06),而本实验是极其显著(p<.01)。这种实验结果的差异可能是跨文化差异引起的。由于被试的不同和实验材料的不同,可能导致了本实验的被试设计出Ⅰ类产品和Ⅱ类产品在数量上的差异。

那么为什么在有意识思维条件下更趋向于聚合思维呢?这是因为被试是在3分钟的有意识思考后再进行作答,这种状态使得他们可能把注意力集中在所举的5个以“音”结尾的样例上,所以千方百计想以“音”结尾的名称,而却忽略了“不受任何限制”。使得有意识思维由于受线索影响产生更多聚合的名称,无意识思维引导更多的远离线索的发散名称。本实验的结果表明有意识思维和无意识思维能引导出不同的产物,所以是不同的思维模型,同杨治良等(2003)[8]的研究结果一致。

此外,我们还发现了一个有趣的现象,不管是产生的Ⅰ类产品还是Ⅱ类产品,条件Ⅰ都是居于条件Ⅱ和条件Ⅲ之间,那么,我们是不是可以把即时思考作答看作是无意识思维和有意识思维的中间状态。当然,这还需要我们进一步验证。

实验2的结果也与已有的研究的结果总体一致(Dijksterhuis,2006)[1]。证实了实验2的假设,即无意识思维对于创造性问题解决具有促进作用。也进一步说明尽管有意识思维和无意识思维对于创造性的问题解决都有着促进作用,但是酝酿过程中的无意识思维更有利于发散思维,而发散性思维无疑是创造性问题解决的重要成分,因此在无意识思维状态下也就产生更多的创造性的答案。实验3弥补了已有研究的在记忆遗忘和思维定势上的不足,结果说明在回忆任务上两种实验条件无显著差异,说明分心任务导致的并非是遗忘而是无意识思维在酝酿过程中发挥了重要作用。

正如我们前面提到的,人们经常用错误的线索的遗忘或者定势变化来解释酝酿效应。但是这种观点并不能说明所有的酝酿效应。就目前的结果而言,也并不能仅仅用思维定势导致的结果来说明。按照本研究假设,仅仅实验一的数据能解释思维定势,也就是说,被试在无意识思维条件下可能忘记了结尾带有“音”的例子。在实验二,指导语里根本没有线索,也就从根本上意味着没有心理定势能改变或没有错误线索可遗忘。在实验三,虽然提供了线索(举出了例子),但是通过指导语关键词和样例的回忆,我们可以看出关键词的正确率和样例的正确率在两种实验条件下没有显著差异,但是设计出的名称却是在有意识思维组聚合名称多,在无意识思维组发散名称多。这就说明酝酿效应不是对错误线索的遗忘和对思维定势的改变,而是无意识思维在起作用。

六、结论

在本系列研究的实验条件下,本文得到如下结论:

1、延时作答(有意识思维和无意识思维)的结果从数量上优于即时作答的结果。

2、有意识思维更趋于聚合,无意识思维更趋于发散,有意识思维和无意识思维是两种不同的思维过程,其机制和结果均有差异。

3、酝酿反映了问题解决中的无意识思维,也就是说酝酿效应是无意识积极地参与了思考,而不是简单的对错误线索的遗忘和对定势的改变。

[1]Dijksterhuis A.&Meurs T..Where creativity resides:Thegenerativepowerofunconscious thought.Consciousness and Cognition.2006,15(1) 135-146.

[2]Dijksterhuis A..Think different:The merits of unconscious thought in preference development and decision making.Journal of Personality and Social Psychology.2004,87(5)586—598.

[3]Sio U N,Ormerod T C.Does incubation enhance problem solving?A meta-analytic review[J]. Psychological Bulletin,2009,135(1):94-120.

[4]S mith S E,Blankenship S E.Incubation and the persistence of fixation in problem solving[J].The AmericanJournalofPsychology,1991,104(1). 61-87

[5]Schooler J.W.&Melcher J.The ineffability of insight.In S.M.Smith.T.B.Ward.&R.A.Finke (Eds.).The creative cognition approach(pp.97—134).Cambridge.MA:MIT Press.1995.97-134

[6]Schooler.J.W,Ohlsson.S.&Brooks.K.(1993). Thoughtsbeyond words:When languageovershadows insight.Journalof Experimental Psychology:General. 122,166—183.

[7]陈群林,罗俊龙,蒋军,位东涛,张庆林(2012)无意识加工对创造性问题解决的促进效应[J].心理发展与教育,2012,(6):569—575.

[8]杨治良,李林.意识和无意识权衡现象的四个特征[J].心理科学,2003,26(6):962—966.

(责任编辑孙志刚)

G44

A

1673-2014(2016)03-0098-04

2016—04—26

贾兰芳(1971—),女,山西长治人,讲师,硕士,主要从事基础心理学方面的研究。