心理空间图式视域下的自由直接话语与作家权威

2016-10-10赵宇霞

赵宇霞

(长治学院外语系,山西长治046011)

心理空间图式视域下的自由直接话语与作家权威

赵宇霞

(长治学院外语系,山西长治046011)

现代小说的非个人化叙事使自由间接话语成为作家权威构建的重要话语形式。与之相比,自由直接话语因其话语的主观性并不被作家常用于作家权威的构建。从读者依据该话语构建的心理空间来看,这种以人物为单一参照点的空间建构模式虽然使读者可以直接进入人物的意识空间,但叙事者的缺失及人物声音主观性增大的特点并不利于作家权威的构建。然而,无论是将读者作为交流对象的第一人称复数指称语“we”及第二人称指称语“you”,还是将读者作为潜在指称对象的模糊指称语“one”,都在消解人物声音主观性的同时最大化地激活了读者意识中的相似认知图式,使读者的移情达到最大化,最终使自由直接话语同样承担起构建作家权威的叙事作用。

心理空间;作家权威;自由直接话语;指称语

一、引言

任何一位作家写作并寻求发表都是为了将自己的思想在读者中建立一定影响,并且在一定范围内对这些读者产生权威[1]6。一定程度上,作家权威的构建与小说叙事不无关联,其中决定作家权威构建成功与否的两个主要因素分别为读者的移情与人物声音的客观性。

话语形式作为小说文本的人物塑造媒介,主要包括人物的话语及意识。依据叙述者对人物话语形式构形的不同参照点,小说话语形式主要分为间接话语、自由间接话语、直接话语及自由直接话语四种[2]。美国学者苏珊·兰瑟在对小说话语形式与女性作家权威进行考察后,指出自由间接话语是帮助作家,尤其是女性作家传递作家权威的主要话语形式[3]:23,137。从读者依据一定话语形式建构的心理空间图式来看,自由间接话语之所以能帮助作家构建作家权威,主要在于其以叙述者及人物为双重参照点的空间构形特点。这种双重空间参照点模式的好处在于:一方面,读者与人物直接建立心理接触可以保证读者完全进入人物的意识世界,从而与其思想发生最大程度的移情;另一方面,通过叙述者与人物进行心理接触,读者与人物间又可以保持一定的距离,人物的思想意识可以保持一定的客观性。与自由间接话语相比,读者依据自由直接话语形式构建的心理空间仅以人物为参照点,叙述者完全从空间中退出,人物意识得以凸显。这种空间形式虽然利于人物声音的直接传递,但是人物声音却倾向于主观,并不利于作者权威的构建。然而,自由直接话语形式并未被作家完全摒弃,通过一些特定指称语的使用,该话语形式最终也成功地在读者群中构建了作家的权威。

二、自由直接话语与作家权威构建

(一)心理空间理论

心理空间理论(Mental Space Theory)由认知学者Fauconnier最先提出,该理论重点关注人们在建构语言意义过程中的心理活动。依据该理论,话语使用者会依据话语信息及当下语境建立相关的“概念包”,即“心理空间”[4]:16,随着话语信息的进一步增加,话语使用者会对该“心理空间”进行调整。这一过程中,帮助读者建立某一具体空间的话语形式被称为空间构造式。与日常话语交际不同,文学作品的解读过程中,读者首先会依据叙述者的话语建立一个基础空间,然后再依据相关的空间构造式建立人物的意识空间。学者赵秀凤将这种空间形式称为“以基础空间为框,以人物意识空间为嵌入的立体空间网络体系”[5]。除建立相应的心理空间外,读者还会通过某一参照点与空间内的实体建立心理接触,并对其加以解读。例如,读者会以叙述者为参照点与空间内某一人物建立心理接触,也可以以某一人物为参照点与该人物或其它人物建立心理接触。一般情况下,对话语形式进行构形的参照点同时也是该话语在读者心理中所建心理空间的参照点。

(二)自由直接话语与作家权威构建

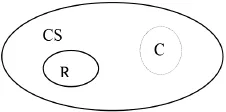

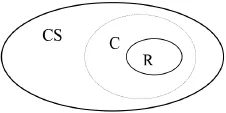

如引言所述,作家权威构建成功与否取决于承载作家权威的话语形式是否能在保持其客观性的同时最大化地引起读者的移情。从读者依据话语形式构建的心理空间来看,自由直接话语在读者心中所构建的心理空间图式如下:

上图中,叙述者完全从空间中退出,空间形式以人物意识空间为主(CS),读者(R)完全进入人物(C)意识空间并且直接与人物进行心理接触,读者与人物间的距离也随之消失。从文本叙事来看,这种叙述者完全隐退的人物话语形式可以最大化地凸显人物意识。但是,这种人物意识也最为主观,并不利于作者权威的构建。然而,一些特定指称语的使用却可以消解空间中人物意识的主观性,使得自由直接话语同样承担起作家权威的构建作用。

三、指称语“one”、“you”及“we”与作家权威构建

(一)指称语“one”——一种能消解人物主体性的指称语

关于第三人称指称语“one”,国内学者赵秀凤指出:英语语篇中,one是一个介于第一人称及第三人称间的模糊指称语[6]:131。小说文本中,该指称语的模糊性主要体现在两个方面:首先,该指称语可以用来指称文本基础空间中的某一具体人物;其次,该指称语又可以用来指称现实中任何一个与文本人物有着同样认知图式的实体。

小说中,选用何种形式的指称语与小说叙事相关。就指称语“one”而言,该指称语的指称模糊性正是为作家权威构建服务的。如前所述,自由直接话语中,叙述者的完全隐退、读者与人物间距离的消除都使得人物的声音被最大化地凸显出来。但是,这种话语形式中,人物的声音也最为主观,并不利于作家权威的构建。而指称语“one”的模糊性恰好可以消解这种主观性。在读者建立的心理空间中,指称语“one”的这一特点也可以表现出来。

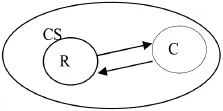

图2 含有指称语“one”的自由直接话语产生的心理空间

与图1不同,读者在依据含有指称语“one”的自由直接话语所建立的心理空间中,指称语“one”的模糊性使得所有与话语描述实体有着相似认知图式的实体均成为潜在的指称对象。这一模糊指称语的使用,一方面可以消解人物声音的空间凸显位置;另一方面又可以激活读者意识中与人物意识相似的部分,读者由原来的观察者转为参与者,通过移情一起与人物构建了该心理空间。以伍尔夫《到灯塔去》中的语篇为例:

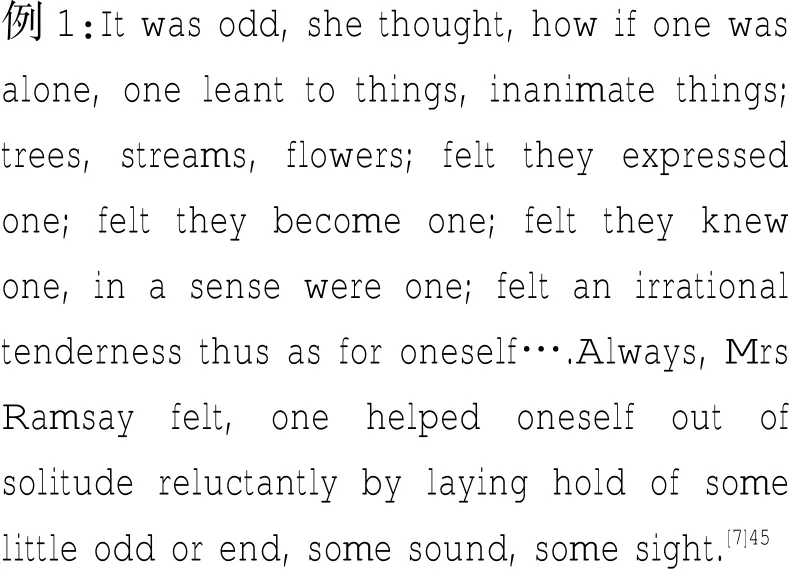

例1选自小说《到灯塔去》。小说中,拉姆齐夫人被塑造为一位典型的维多利亚式的“房中天使”,她追求精神,但并不排斥物质。因此,语篇中的拉姆齐夫人才会“觉得个人是多么倾向于无生命的事物”[8]78。在对拉姆齐夫人这一意识的传递中,叙述者完全隐退,拉姆齐夫人成为这一意识的聚焦者。然而,指称语one的使用弱化了拉姆齐夫人的焦点位置,人物意识的主观性得以消解,承载作家意识的人物声音趋于客观。此外,该指称语的指称模糊性特点使得读者在对上述语篇进行心理构建时,与人物相似的意识被激活,并且将这种意识投射到人物身上,继而自然地认同并接纳了隐藏在人物声音中的作家意识。

(二)指称语“we”、“you”——令读者产生归属感的指称语

自由直接话语中,除指称语“one”外,“you”及“we”是另一组能帮助作家建立作家权威的指称语。我们依然以意识流小说《到灯塔去》中的相关语篇为例:

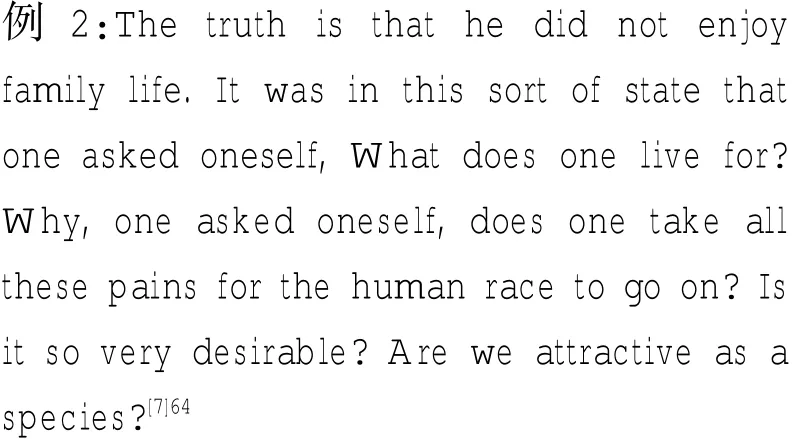

例2中斜体部分为语篇人物的意识,叙述者采用了自由直接话语(例中的斜体部分)对其加以展示,并且使用了第一人称复数指称语“we”。小说文本中,任何一种语言形式都是为叙述者叙事服务的。如前所述,叙述者使用自由直接话语的目的是要将读者引入语篇人物所在的人物意识空间,并且对人物意识产生最大化的移情。尽管在小说叙事中,叙述介入越少,读者与人物的移情会越大,但是事实并非永远如此。如果叙述者在转述人物意识时,完全使用第一人称指称语“I”的话,移情反而会降低。这是因为,指称语“I”的使用过分强调了人物的凸显位置,尽管自由直接话语将读者带入了人物的意识空间内,但是读者依然处于一个观察者的位置对人物加以观察、理解。因此,要想使读者与人物间的移情达到最大化,叙述者不仅要通过自由直接话语将读者带入人物的意识空间,还应通过特定的语言形式激活读者意识中与人物意识相同的图式结构。实际上,例2中指称语“we”的使用目的就在于此。通过这一指称语,处于人物意识空间中的读者才会有一种归属感,人物的突显位置也才会被降低。读者依据该话语形式构建的心理空间图如下:

图3含有指称语“we”的自由直接话语产生的心理空间

图3中,读者不仅进入了人物的意识空间,还与人物融为一个整体,读者与人物间的移情也因此得以最大化地实现。同时,随着读者与人物融为一体,人物的突显地位也被削弱。

与指称语“we”不同,第二人称指称语“you”的使用目的并不是要将读者与人物融为一体,而是通过人物与读者间的对话,间接地激活读者意识中的相似图式。传统文学文本中,这种通过指称语“you”来建立人物与读者间的交流模式很普遍,尤其在女性作家作品中。有学者认为女性作家使用这种交流模式是希望能如同日常生活中的男性一般,与其读者进行训导式的对话。但是,从认知角度来看,使用指称语“you”的最终目的还是要促使读者与人物间的移情,使读者认同人物意识。这种使用目的并不与作家的性别产生直接的联系。读者依据这类话语形式建立的心理空间如下图所示:

图4 含有指称语“you”的自由直接话语产生的心理空间

依据图4,我们可以清楚地看到指称语“you”引起读者心理空间的变化。一方面,通过自由直接话语进入人物意识空间的读者并不是单纯的观察者,而是与人物进行对话的参与者;另一方面,正是读者与人物间的交流模式削弱了人物的主体地位及人物意识的主观性,读者意识中的相似图式也被激活,移情随即产生。

四、结论

自由直接话语因其鲜明的主观性特点并不利于作家权威的建立。然而,特定指称语的使用却可以弥补自由直接话语的不足之处,使得该话语形式同样担当起作家权威的构建功能。

从读者依据自由直接话语形式构建的心理空间来看,人物的空间突显位置并不利于作家权威的构建,但是诸如指称语“one”、“we”、及“you”的使用却可以消解心理空间中人物的主观凸显性。无论是模糊指称语“one”,还是能令读者产生归属感的指称语“we”及“you”,它们的本质都是弱化空间人物意识的主观性,同时最大化地激活读者意识中与人物意识的相同图式,从而将人物意识弥散于读者之间,最终达到作家权威的构建。

[1]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010.

[2]赵秀凤.自由间接话语的认知操作[J].四川外国语学院学报,2007,23(4):65-67.

[3](美)Susan S.Lanser.虚构的权威[M].黄必康,译.北京:北京大学出版社,2002.

[4]Fauconnier G.Mental Spaces[M].Cambridge: Cambridge University Press,1994.

[5]赵秀凤.意识流语篇中心理空间网络体系的构建——认知诗学研究视角[J].解放军外国语学院学报,2010,33(5):8-10.

[6]赵秀凤.语篇视角的语言表征——指称在意识流语篇中的视角标识作用[M].北京:科学出版社,2009.

[7](英)V.Woolf.To the Lighthouse[M].London: Penguin Books Ltd.1992.

[8](英)V.Woolf.到灯塔去[M].瞿世镜,译.上海:上海译文出版社,2011.

(责任编辑郭佳)

Zhao Yu-xia

(The English Department of Changzhi University,Changzhi Shanxi 046011)

I106.4

A

1673-2014(2016)03-0051-04

长治学院科研基金资助项目“叙事学视角下意识流小说中的自由间接引语研究”(201411)。

2016—03—16

赵宇霞(1974—),女,山西长治人,讲师,硕士,主要从事认知叙事学研究。