新常态下资源型城市工业化与城镇化协调发展研究

——基于安徽省淮南市的分析

2016-09-09淮南市经济发展研究所安徽淮南232000

余 卉,王 麟(淮南市经济发展研究所,安徽淮南232000)

新常态下资源型城市工业化与城镇化协调发展研究

——基于安徽省淮南市的分析

余卉,王麟

(淮南市经济发展研究所,安徽淮南232000)

推进新型城镇化发展,是党中央在新时期确立的重点发展任务,而工业化在我国的现代社会经济发展进程里,一直都处于非常重要的位置。在新常态下,资源型城市转型发展任务尤为艰巨,工业化与城镇化协调发展意义重大。文章采用国际指标IU比和NU比对典型煤炭资源型城市淮南2005-2014年的工业化与城镇化关系进行度量,得出淮南的工业化与城镇化非协调发展,具体表现为当前淮南的劳动力非农化水平滞后于城镇化水平,而城镇化水平又滞后于工业化水平,并且联系淮南市社会经济发展的实际情况,深入讨论了造成两化之间偏差的主要原因,提出了淮南工业化与城镇化协调发展的对策。

工业化;城镇化;资源型城市;淮南市

全球范围内的城镇化历程显示,城镇化和工业化按照一般规律应当保持高度相关性。城镇化是社会经济从乡村走向城镇、从原始自然经济朝着现代社会化大生产不断演进的过程;工业化则是指机器工业在社会经济中出现到成长为统治地位的过程。因此,工业化与城镇化联系紧密,如果两者能够协调发展,则工业化能够支撑城镇化的健康发展,而城镇化则能够反映工业化成果,如果两者之间出现偏差,则表明社会经济中存在问题,对于工业化与城镇化的后续发展都会产生不利影响[1]。

党的十八大提出“坚持走中国特色新型工业化、城镇化道路”[2],推动“工业化与城镇化良性互动”,最终实现“工业化、城镇化同步发展”。安徽省淮南市作为典型的资源型城市,经济发展过度依赖煤炭资源的特点决定了淮南的工业化与城镇化的发展独具一格,在涉及“两化”统一问题时,尤其需要特别分析。新常态下,“两化”协调发展在淮南的转型发展中占据着极为重要的地位。找出淮南“两化”发展中的问题所在,深入分析内在的原因,是科学调整淮南经济结构,实现淮南工业化与城镇化协调发展的必要前提,更是淮南脱离资源诅咒、适应新常态、走上可持续发展之路的重要基础。

一、淮南工业化与城镇化的发展现状

(一)淮南工业化的发展现状

淮南因煤闻名,也因煤辉煌。淮南煤炭探明储量153亿吨,占安徽省的71%。庞大的资源储量,使得淮南在全国13个亿吨级煤炭基地中占据着重要的一席之地,也使得淮南能够跻身全国六大煤电基地行列。

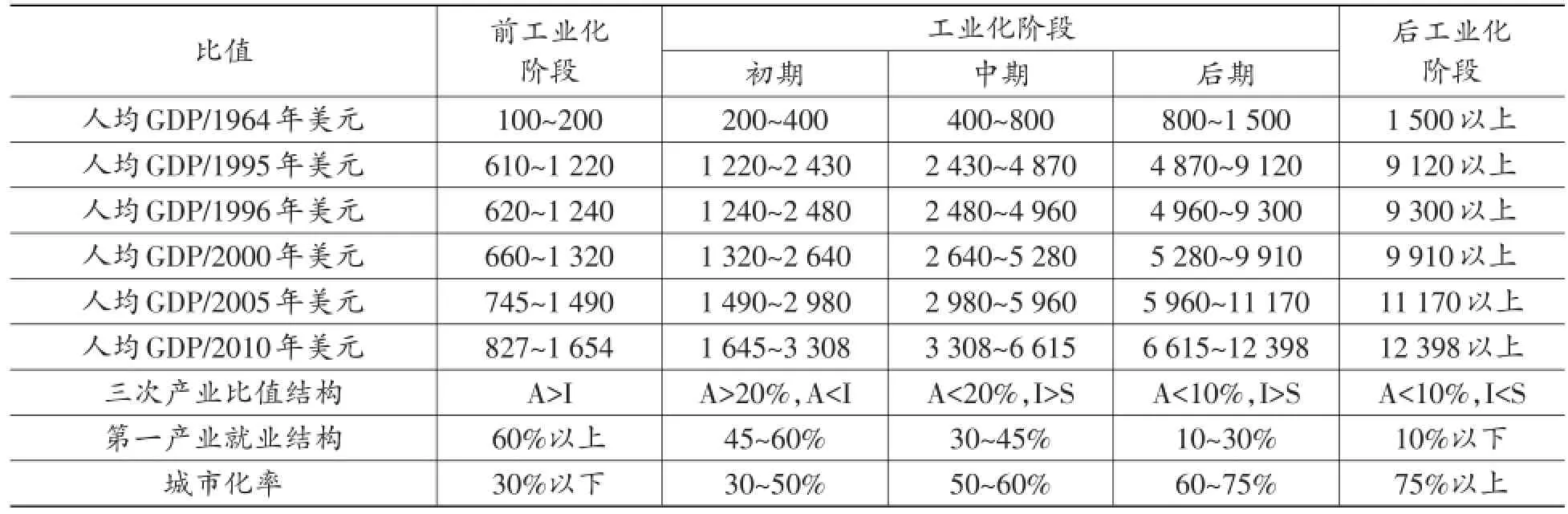

淮南在发挥煤电资源优势的过程中,实现了工业化的快速推进。利用陈佳贵等修正后的霍利斯·钱纳里模型中确定的指标对淮南工业化水平判断如下(见表1)[3]:淮南2011年的人均实际GDP按照世界银行公布的购买力平价(PPP)计算达到了7 545美元,而同年的三次产业结构比为7.9:65.0:27.7,第一产业就业结构占比为20.7%,另外,城镇化率也达到了63.7%,淮南的这些指标水平都较好地符合了工业化后期阶段的特点。

表1 工业化各阶段划分的标准值

虽然淮南已经进入了工业化后期阶段,但是淮南工业化在很大程度上来说,基本上就是煤电产业的工业化。十二五期间,淮南的涉煤产业增加值占全部工业增加值比重为80%。和其他煤炭资源型城市相比,淮南的涉煤产业增加值占全部工业增加值的比重这一个核心经济指标水平遥遥领先。其中,山西大同涉煤产业的比重也不过稍稍超过70%;而另一个传统煤炭资源性城市河南焦作的涉煤产业比重甚至低于10%。

目前中国经济进入新常态,“三期叠加”的压力需要在今后很长一段时间内通过转型升级发展来加以纾解,中国经济也必然要告别传统高能耗、高污染的发展模式。对于煤炭行业来说,新的发展阶段意味着以往粗放发展模式走到了尽头,而对于社会经济高度依赖涉煤产业的淮南,转型发展已经成为刻不容缓的中心任务。这种急迫的发展要求,突出体现为淮南近年来的主要社会经济数据正在面临快速滑落的现实困境。2014年,淮南成为安徽省十六个地市中唯一一个GDP负增长城市,地区生产总值由820亿元下降为780亿元,比上年下降0.4%,其中规模以上工业增加值403.0亿元,比上年下降5.8%。2015年经济下行的压力仍然没有减弱,上半年GDP增速为-3.6%,规模以上工业增加值增速-10.4%。

(二)淮南城镇化的发展现状

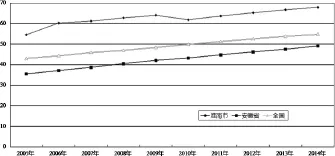

淮南城镇化水平在近几年来不断提升,2009年就已经高达64.1%,到了2014年则进一步提升为67.9%,在安徽省16个地市中名列第三,高于全省水平18.7个百分点,高于全国水平13.13个百分点,如表2所示。

表2 淮南市、安徽省、全国的城镇化率%

从发展态势来看,一是淮南城镇化程度远远超过全省以及全国同期水平;二是淮南2009年以来基本上和安徽省以及全国的城镇化水平保持着同样的发展方向;三是从发展状况来看,淮南城镇化水平从2010年到2014年提升了7.95%,而同一时期内,安徽省的城镇化水平提升了13.77%,全国的城镇化水平提升幅度为9.65%。淮南在近年来的城镇化发展速度上落后于全国,更是落后于全省,如图1所示。

图1 2005-2014年淮南、安徽省、全国的城镇化率趋势

二、淮南工业化与城镇化协调性的定量分析

(一)工业化与城镇化协调判定指标的说明

国际上对城镇化和工业化协调度水平测度的分析和讨论非常丰富,形成的测度方法也较为多样,其中,应用较为广泛的是采取IU比和NU比这两个测度标准。I、N、IU、NU各项指标的含义如下[4]:

I(劳动力工业化率)=第二产业就业人员/总就业人员;

N(劳动力非农化率)=第二产业和第三产业就业人员之和/总就业人员;

U(城镇化率)=城镇人口/总人口;

IU=劳动力工业化率/城镇化率;

NU=劳动力非农化率/城镇化率。

按照国际上采用这类标准进行的实践性测度成果可知,IU的测度值越靠近0.5,NU的测度值越接近1.2,则表明被测度对象在城镇化和工业化两者的协调程度上就更好。如果这两项指标都明显小于上述标准值,那么可以判定该城市的城镇化相对超前,出现这种情况,往往在于当地的农业生产人口大量集中于城镇区域,却没有足够的就业机会来吸纳这些人员。而两项指标都明显大于各自的标准值时,则可以判定当地的城镇化没有跟上工业化的发展步伐,可能是由于当地农村区域已经没有太多的剩余劳动力可供转移,或者农村区域虽然还有较多的剩余劳动力,但是因为某些原因没有进入城镇区域转换为当地工业的人力资源,见表3所示[5]。

表3 IU、NU与城镇化、工业化、非农化对比关系

(二)淮南两化协调性的讨论

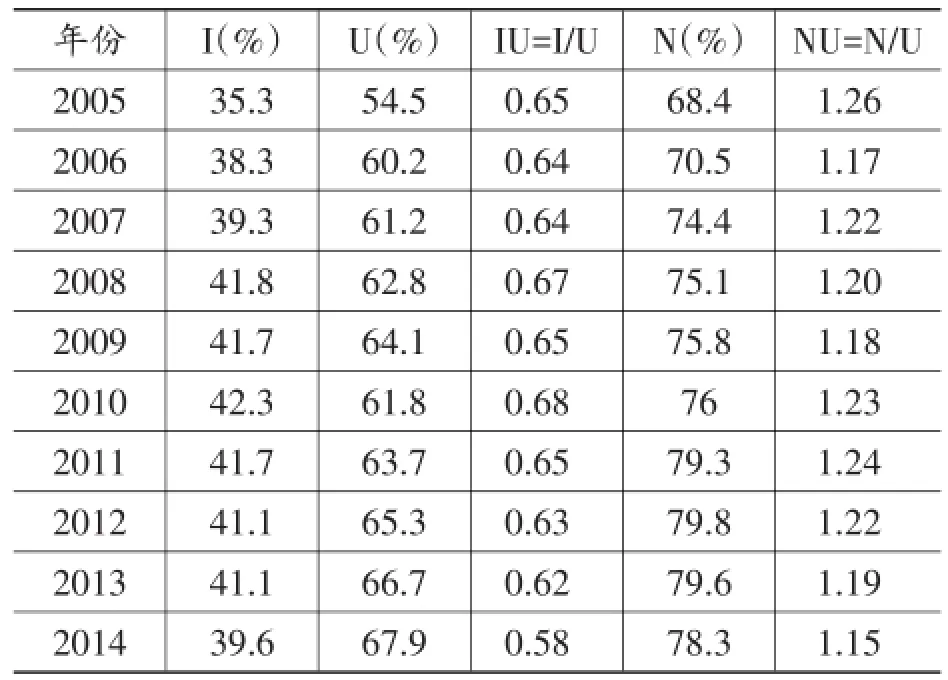

2005年以来淮南IU、NU测度值见表4,图2描述的是淮南2005年以来两项测度值的趋势图和各自标准值之间的关系。

表4 2005-2014年淮南的IU、NU值

图2 2005-2014年淮南IU、NU变化趋势

1.IU分析

表3和图2显示淮南的IU比值在这些年里一直明显超过了标准值0.5,说明淮南工业化与城镇化之间存在偏差,城镇化落后于工业化发展水平。不过,2009以来淮南的IU值逐年递减,说明淮南的两化协调性正在朝着好的方向逐步推进。

2.NU分析

从表3和图2中,可以发现淮南从2009年以来的NU比值基本上围绕标准值1.2的水平上下波动,到了2013年和2014年,该指标值的水平都低于标准值1.2,依次降低为1.19和1.15。说明在近两年的时间里,淮南的非农化的速度不能赶上当地城镇化的发展速度,出现了过度城镇化的苗头。

3.小结

一般来说,一个城市的IU和NU这两个指标和各自标准值之间的关系是保持同一方向的。而淮南近两年的情况并不符合这种一般性的规律,主要表现为IU比大于0.5,而同期的NU比却小于1.2的状况,即淮南的工业化发展水平超前于城镇化发展水平,而劳动力非农化水平又滞后于城镇化发展水平。淮南的这种状况和我国的一些老工业化城市,特别是以往实施“重工业优先发展”战略的东北老工业基地较为类似。基本来说,这类城市的工业较为发达,在以往的发展历程中,为当地的城镇化提供了快速发展的动力。但是,这类城市的工业生产升级成本高,会形成较为强烈的路径依赖,对新兴产业的带动作用差;同时,在该类城市的工业区域聚集的人口密度较大,但在城市内部其他区域的人口密度却很低;此外,工业都已经进入成熟稳定期,没有太强的就业岗位创造能力。由于上述特点,决定了该类城市在新一轮发展时期,尤其是面对新常态时发展乏力,必须在城镇化发展过程中积极转变发展方式,从过去的效率优先中走出来,实现协调可持续发展[6]。以协调淮南工业化与城镇化发展为目的,需要在前面量化分析的基础上,进一步通过定性分析,具体探讨和解释淮南“两化”协调问题的内在根源。

三、淮南工业化与城镇化协调性的定性分析

(一)淮南传统工业化特点不利于城镇化发展

1.工业布局分散,带动人口空间聚集能力较差

淮南工业主体主要是煤电生产,决定了淮南传统工业布局必然表现为近资源地的基本特点。而这种煤炭产业分散布局和城市化对空间聚集的要求有着强烈的对立性。由分散的工业布局决定的从东到西长条状的城市形态和城乡交错的城市布局,使得淮南城市建设面临难题。一是在城市基础设施建设上,淮南缺少规模化和经济性,难以及时更新和有效提升,城镇建设基础薄弱。二是分散的城镇布局,造成了淮南城镇中心难以定位,限制了有重点、有层次的城市有序发展格局的形成。因此,煤电工业化决定了淮南“城随矿走”,城镇功能难以发挥,对人口的聚集和吸引能力较小。

2.产业延伸不足,提供就业岗位能力有限

淮南的煤电工业化主要是资本密集型行业,一旦进入稳定生产期,很难吸纳新增劳动力。同时,由于淮南煤炭资源的富足,初级的采掘和洗选就可以带来足够的利润支撑扩大再生产循环,且如果深入推进产业链延伸,技术要求和人力资源要求都大大增加,因此,淮南煤电工业到目前是一种被动的自然延伸,产业链非常短,生产技术很少出现根本性变化,主要以新建矿井等重复性建设来扩张规模,很难提供足够的新增岗位来支持人口的城镇化转移。

3.产城融合薄弱,推动城市体系建设不力

煤炭产业往往形成内部的社会循环,在生产组织和管理上都自成体系,和淮南的城镇化建设没有形成良好的相互促进作用。“企业办社会”对应着淮南“市、矿分割”的现实,市矿之间在文化阵地、医疗场所、教育事业等领域都缺乏统一性,削弱了淮南社会的整体发展能力。此外,煤电产业的需求市场主要在市外,煤电工业化对淮南城镇建设的带动作用缺乏乘数效应。更为不利的是,煤电产业需要的资金、人力等资源庞大,占据了淮南大部分社会资源,挤占了其他产业的发展空间,城市经济体系失衡,城镇化发展后续动力不足。

4.环境压力沉重,阻碍城市科学健康发展

淮南传统煤电产业为主的工业化具有高排放、高耗能的特点,对周边环境的破坏非常大。其中,在大气污染方面,2014年淮南的主要大气污染物二氧化硫和氮氧化物排放量分别为6.24万吨/年和10.58万吨/年,占全省八分之一[7]。在塌陷区方面,截至2014年底,淮南采煤沉陷区面积235平方公里,占全市国土面积的9.1%;涉及人口32.1万人,占全市总人口的13.2%[8];目前塌陷区还在以每年近20平方公里的速度继续扩大;此外,淮南的煤炭采掘大多都是地下700米左右的深层开采,塌陷区稳沉往往需要十年甚至更多的时间,治理和修复难度远超其他煤炭城市;再加上淮南资源税建设等没有实质性的推进,生态补偿机制难以形成,环境压力直接威胁淮南可持续发展。

由于淮南工业化的上述特点,决定了淮南当前的工业化无法有效带动城镇化发展,造成了淮南城镇化滞后于工业化的现象。

(二)淮南经济结构偏差阻碍劳动力非农化发展

1.淮南经济结构偏差分析

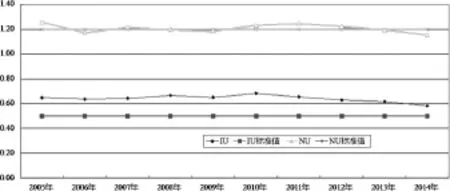

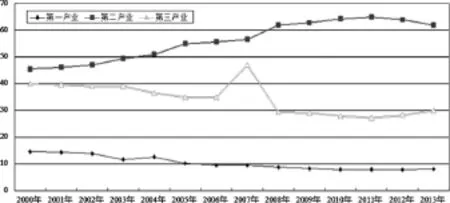

按照库兹涅茨的产业结构理论,在进入工业化后期,产业结构中的第三产业比重会进入逐年上升的通道,直到超过第二产业的比重,成长为后工业化城市,而淮南的发展却不符合这一发展规律。淮南的第三产业比重从2008年开始不但没有持续上升,反而主要呈现出波动下降的趋势,从2008年以来淮南第二产业比重大约为第三产业比重2倍多的不利状况一直没有得到改善,如图3所示。虽然2014年的数据显示,淮南第三产业的比例有所上升,但是究其根本,却主要是近两年来淮南煤炭生产下滑使得产业比重减少的被动调整结果。因此,淮南在进入工业化后期阶段后,经济结构的变化实际上走出了背离一般经济规律的轨迹,主要就表现为第三产业占比不足的问题。

图3 淮南历年来三次产业比重趋势

2.淮南第三产业发展滞后的原因分析

淮南第三产业发展缓慢的影响因素较为复杂,总体来看,有以下几个方面的原因:一是以往淮南依赖于煤电生产就可以保持快速发展,“重工业发展,轻三产发展”的思想较为普遍。虽然2011年以来,淮南先后制定了《淮南服务业“十二五”发展规划》、《淮南促进服务业发展的若干政策意见》等刺激三产发展的政策,但是结合淮南实际的具体措施和方法却不够具体和深入,政府层面对三产的引导和推动力度不够。

二是之前所讨论的“企业办社会”的现象,对于淮南的生产服务业的影响尤为突出。一方面煤炭企业开展的生产服务性工作,主要从满足自身需要出发,和专门从事生产服务业的企业相比缺乏专业性和全面性;另一方面,煤炭产业在淮南市生产服务业的整体需求里占据了绝对比例,而这些需求都通过煤炭企业内部的自我满足机制得到了满足,造成了淮南市其他企业可以获取的生产服务业份额非常少,将淮南市专业从事生产服务业企业的生存空间压制到最小,淮南生产性服务业发展能力薄弱。

三是周边城市第三产业的快速发展,对淮南的三产也产生了明显的替代作用。中心城市的快速发展能够带动周边城市的协同发展,但也可能将周边城市的市场需求和发展资源吸引过去,导致周边城市的市场需求和发展资源不足。这种效应在当前现代交通运输业快速发展的背景下,变得越来越突出。现阶段,很多淮南的居民会选择居住环境更好的合肥等城市来购买住房,甚至一些日常的衣食消费,也会驱车前往合肥采购,就是这种区域替代效应的具体体现。在区域竞争日益劲烈的情况下,淮南服务业的发展存在后发劣势。

3.经济结构失衡不利于劳动力非农化发展

淮南第三产业发展滞后的经济结构失衡,是淮南近两年来劳动力非农化水平滞后于城镇化发展水平的重要原因。在前期发展中,淮南和其他很多城市一样,都采取了鼓励城镇化建设的基本方针,特别是在淮南地方政府财政收入主要依靠煤炭和土地收入的情况下,相关政策的引导和刺激作用促使淮南的土地城镇化速度快于人口城镇化,农民正在加快进入城镇地区,但是淮南城镇产业尤其是三产的发展滞后,却无法同步为进入城镇务工的农民群体提供充足的非农就业岗位,阻碍了淮南劳动力非农化的速度,必然落后于淮南城镇化进程,反过来也会使淮南城镇化会出现表面化和空洞化的问题,限制了淮南科学发展能力。

四、淮南工业化与城镇化协调发展的建议

通过分析可知,当前淮南的劳动力非农化水平滞后于城镇化水平,而城镇化水平又滞后于工业化水平,工业化与城镇化非均衡发展,造成这种现象的主要原因是淮南社会经济发展对煤炭资源过度依赖、第三产业发展过弱等。新常态下,淮南遭遇煤炭需求寒冬期,煤炭业的经济造血功能骤然下降,淮南自我转型发展能力被大幅削减,因此,转型发展宜早不宜迟。对于如何实现淮南工业化与城镇化协调发展,结合淮南的特殊情况,笔者提出以下建议。

(一)积极调整经济结构,构建层次推进发展体系

1.推进煤炭工业转型升级

淮南暂时还无法完全脱离煤炭工业来搞新型工业化。煤炭工业还要在很长时间里在淮南二产中占据主导地位,所以要打牢转型发展的基础,对煤炭工业既要科学引导,又要有效制约。一方面引导和促进现有的煤炭工业实现转型升级,以洁净生产、循环经济以及产业链延伸为抓手,提升煤炭工业的集约化水平,增加工业附加值,更好地适应新常态。目前,淮南已经积极探索和落实煤化工、煤机制造等产业链延伸,应继续加大发展力度。另一方面,针对煤炭工业中需要摒弃的部分,要坚决予以监管和制约,例如,积极落实安徽省制定的至2015年底全省30万吨及以下煤矿将全部关闭;至2017年,全省煤矿总数保持在70对以内的政策,提升淮南煤矿资源的整合利用效率。

2.加大工业结构调整力度

在保证煤炭工业化逐步转型的同时,加大工业结构的调整力度,逐步扭转淮南资源型生产在第二产业中一家独大的不利格局,支持和鼓励新型工业在淮南的落户、开花和结果。例如,发挥淮南在装备制造上的优势,积极开发煤机制造潜能,争取进入新能源汽车生产领域,积极参与冷藏保温车、低温液体车等特殊车辆制造等,大力推动现代装备制造业在淮南的发展;也可以依托当地山河药辅、绿十字等上市或国际合作医药企业,积极培育现代医药产业。

3.实现产业结构升级调整

要积极解决淮南三产发展不力的问题,着重加大新型服务业的构建力度。当前,淮南应当将三产的发展和淮南城市的综合性治理紧密结合,使得三产和淮南的老城改造以及新区开发形成一体化发展,为淮南的三产布局和发展提供支撑平台、营造优越的发展环境,更好地体现淮南相对资源优势,使得三产发展规划具有良好的可行性。例如,当前淮南可以基于煤电优势,大力引进对电力要求很高的现代信息业,积极打造华东地区的大数据存储和创新应用中心,也可以利用淮南靠近省会的区位优势和自身的交通条件优势,进一步加大物流基础设施建设,完善交通运输网络,争取打造区域物流中心等。

在上述结构调整过程中,要注意突出中小企业的发展是新型城镇化重要支撑的中心地位。推动中小企业参与各种形式的社会生产,增强淮南的城市空间聚集力,提高城镇化水平。

(二)合理规划城市布局,充分发挥聚集推动效益

1.合理城市产业布局,加快园区建设

依托中部崛起、皖江城市带等国家政策,积极融入省会经济圈,在大力推进合淮同城化的过程中,找准淮南在区域合作中的位置,争取更多地分润区域发展红利。尤其要着重调整淮南产业园区建设,将当前较为分散的园区整体规划和调整,形成相互配合,又各具中心功能的园区建设格局,提高淮南在区域经济中的竞争力和吸引力,扭转经济外流的不利局面。例如,通过物流园区的专项建设,增强淮南市的经济辐射能力,同时又可以服务于高新技术园区、医药制造园区等其他园区,增强各类园区的发展能力,而其他园区则可以为物流园区带来充分的业务来源,形成发展合力。此外,要积极落实产城一体化发展思路,有规划、有步骤地落实城区企业向经济开发区、工业园区搬迁改造的中心任务,形成城区以第三产业为主,开发区和工业园区以第二产业为主,城市外围以为城区服务的城郊农业为主的城市产业布局,推动淮南的土地城镇化朝着人口城镇化发展,促使淮南人口非农化率和城镇化具有良好的一致性。

2.注重基础设施建设,优化城镇环境

针对淮南作为资源型城市,环境污染严重、城市基础设施匮乏等突出问题,为了强化淮南的城镇的现代经济聚集能力和对创新发展的支撑能力,应科学规划和积极完善城市各项基础配套设施。在城市交通路网建设上,应积极打通断头路,科学增加路网密度,减少交通堵塞;在供水、供电等社会生活配套基础设施建设上,在老城区要及时更新老化的管道和线路,对于新城区建设,要在科学规划的基础上加大管网基础建设;在城镇风貌建设上,要以强化城市环境卫生设施建设和市容市貌整治工作为突破口,提升淮南城镇的整体风貌,使得淮南的城镇能够对外来投资以及人力资源等都能够形成更强的吸引力,为工业化与城镇化协调发展优化环境,奠定基础。

[1]谢福泉,胡锈腾,黄佳裕.中等收入阶段城镇化和工业化的协调及其影响指标研究[J].中国经济问题,2015(3):15-28.

[2]谭鑫,朱要龙.云南省城镇化与工业化良性互动研究[J].文山学院学报,2013(5):93-97.

[3]陈颂东.工业化的阶段性与工业反哺农业[J].西部论坛,2015(4):1-10.

[4]张建新,段禄峰.我国城镇化与工业化发展关系测度[J].生态经济,2009(12):64-70.

[5]朱艳硕.济南市城镇化与工业化耦合关系评价与分析[J].地域研究与开发,2012(2):78-91.

[6]贾慧捷,何青松.我国城镇化与工业化关系的测度及发展对策分析[J].商业时代,2014,35:48-50.

[7]张鹏.逆水行舟,负重前行——我市大气污染防治工作综述[N].淮南日报,2015-01-30.

[8]淮南市国土资源局.国土部规划司刘光振处长调研我市采煤沉陷区情况[EB/OL].(2015-07-10)[2016-01-05].http://new.huainan.gov.cn/content/detail/559f91 3635e31d6432c32809.html.

[责任编辑:欧世平]

A Research on the Coordinated Development Between the Industrialization and Urbanization of the Resource-Based Cities Under the New Normal—Analysis Based on Huainan City of Anhui Province

YU Hui,WANG Lin

(Economic Development Institute of Huainan,Huainan 232000,China)

It is the key development tasks to promote the development of new urbanization which has been located by the Communist of China in the new period.Industrialization has been in a very important position in modern development process of social economy of China.Under the new normal,the transformation and development of resource-based cities is particularly difficult and the coordinated development between industrialization and urbanization is of great significance.With the international index IU and NU the relation of industrialization and urbanization during 2005-2014 is measured for Huainan which is the typical city based on coal resource to find the non-coordinated development between industrialization and urbanization.The detailed performances of the uncoordinated phenomena are that current level of non-agriculture labor lag in level of urbanization and level of urbanization fall behindlevel of industrialization.Then on the actual situation of social economic development of Huainan,in-depth discussion of the cause of the deviation between industrialization and urbanization is analyzed to put forward some countermeasures of the coordinated development of industrialization and urbanization of Huainan finally.

industrialization;urbanization;resource-based city;Huainan

D63;F29

A

1674-8638(2016)03-0040-07

10.13454/j.issn.1674-8638.2016.03.008

2016-01-04

余卉(1984-),女,安徽六安人。经济师,经济学硕士,研究方向:产业经济学;王麟(1975-),男,安徽安庆人。经济师,经济学硕士,民建淮南市委经济科技专委会副主任,研究方向:产业经济学。