基于NK模型的产业集群创新能力发展路径研究*

2016-06-25尹博,韩红

尹 博, 韩 红

(辽宁社会科学院 城市发展研究所, 沈阳 110031)

基于NK模型的产业集群创新能力发展路径研究*

尹博, 韩红

(辽宁社会科学院 城市发展研究所, 沈阳 110031)

摘要:将产业集群创新能力的概念引入适应度景观及NK模型中,建立以创新资源、创新活动、创新意识、合作网络为基本要素的产业集群创新能力发展NK模型,并以沈阳铁西装备制造产业集群和大连软件与信息服务技术产业集群为例进行比较分析。研究发现,创新资源是产业集群创新能力发展的基本前提,创新活动、创新意识、合作网络依产业集群特征不同而呈现出差异化的集群创新能力发展路径。

关键词:产业集群; 创新能力; NK模型; 适应度景观

目前学术界对产业集群创新能力发展的研究主要体现在以下方面:(1)集群创新能力形成的关键要素。产业集群发展演化的过程中,集群企业的创新行为[1]、集群中知识共享与创新资源投入[2-3]、创新资源的聚集和优化配置过程[4]、技术创新活动的集聚效应扩散[5]等都对产业集群创新能力的形成至关重要。因此,创新资源、创新活动、行为和创新网络某种程度上可以视为影响集群创新能力形成的关键要素,但目前国内少有学者将上述几个方面结合起来分析其对创新能力发展演化的作用。(2)技术创新模式与创新能力。以集群为基础的技术创新模式是培育集群创新能力的重要组织形式,这种创新模式既可能是基于产业链与创新链在集群成长中的耦合演进形成的集群式创新[6],也可能是依托知识的产生、传递和积累形成的集群网络式创新[7],亦或是更加具体的以孵化器为主的链条模式[8],这些具有集体特色的技术创新模式都能增强集群创新能力,也成为集群创新能力形成的重要途径。(3)产业集群创新能力评价。目前国内学者对集群创新能力评价的指标体系建设尚未达成共识,有学者从知识流动、技术创新能力、创新环境以及创新绩效四个方面构筑评价指标[9],也有学者从知识创新、技术创新、创新环境和创新基础等方面评价创新能力[10]。不难发现,创新产出是众多学者评价创新能力的结果性指标。但少有学者从创新能力形成的过程因素角度来研究创新能力的演化以及绩效评价。本文在国内外学者研究的基础上,构建以创新活动、创新资源、创新意识和合作网络为基本要素的创新能力发展模型,并将其与适应度景观和NK模型相结合,通过对沈阳铁西装备制造产业集群和大连软件信息技术服务产业集群创新能力发展的比较分析,提出不同特征产业集群创新能力发展的不同路径。

一、集群创新能力NK模型构建

本文在国内外学者研究的基础上,构建以创新意识、创新资源、合作网络和创新活动为基本要素的创新能力发展模型。其中,创新意识反映了企业创新动机、创新意志,包括企业所在区域的创业和创新价值观、企业对市场和技术机会的认知度、企业对创新活动目标认知度等方面。创新资源反映了企业自身的创新禀赋,包括企业研发基础设施、研发强度、技术人员等方面。合作网络反映了企业整合内外部创新资源的能力,包括合作网络基础、合作创新参与度等方面。创新活动则是企业实现创新的根本途径,是企业创新能力发展的实践,包括技术研发、产品开发、商业化等方面。上述四个方面的交互作用共同推动了集群创新能力的演化。需要强调的是,由于产业集群的产业特征不同,上述四个要素在创新能力发展的不同阶段所发挥的作用也有所差异,呈现出不同产业特征的产业集群创新能力形成的差异化路径。

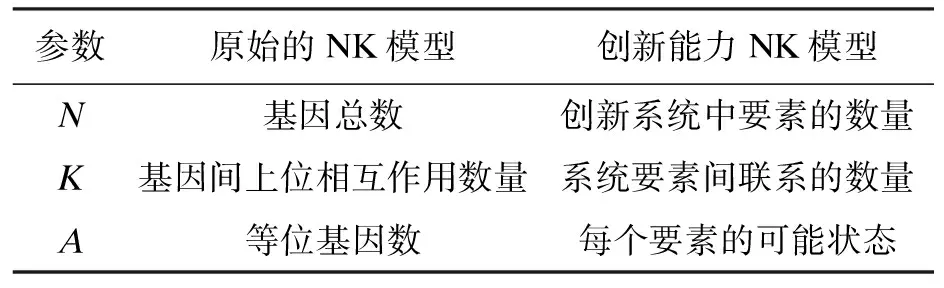

适应度景观反映了系统内各要素间相互作用形成的不同演化路径;适应度反映了系统内各要素相互依赖、相互耦合的整体性配置状态。集群创新能力适应度景观反映了创新意识、创新资源、合作网络和创新活动四要素间相互依赖、相互耦合形成了不同的配置状态,进而产生了创新能力不同的演化路径。创新能力NK模型与原始的NK模型参数含义如表1所示。

表1 创新能力NK模型参数含义

创新能力适应度是创新意识、创新资源、合作网络、创新活动四要素之间相互作用的反映,因此在创新能力的NK模型中,N=4。每个要素都与其它三个要素发生作用,即K=3。每个要素存在的两种状态,即状态0(中心化后的数值小于0.5)和状态1(中心化后的数值大于或等于0.5),即A=2。由此,创新能力状态的可能性组合空间δ有16种,即δ={0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111}。

二、沈阳、大连产业集群创新能力NK模型

1. 问卷设计与样本选择

本文设计了集群创新能力问卷,从创新意识、创新资源、合作网络、创新活动四个方面评价创新能力,共60个指标。问卷设计采用Likert 5分量表*问卷中,最高等级的选项(如“很重要”、“很有必要”、“很容易”等)得5分,最低等级(“很不重要”,“完全没必要”、“很困难”等)的选项得1分。。问卷参考了《平成20年度产业集群计划检测调查报告》(利贝塔斯咨询公司,平成21年1月版,日本经济产业省网站)、《全球企业家精神调查(GEM)》(Niels Bosma and Jonathan Levie,2009年版)。

在相关部门支持下,本文重点对沈阳铁西产业集群的30家典型企业和大连产业集群的50家典型企业发放了问卷,分别获得有效问卷27份、35份。问卷调查的样本主要是规模企业,此次问卷填写质量较高,为了保证信息真实,各企业都加盖了公章。

2. 沈阳铁西装备制造业产业集群创新能力NK模型

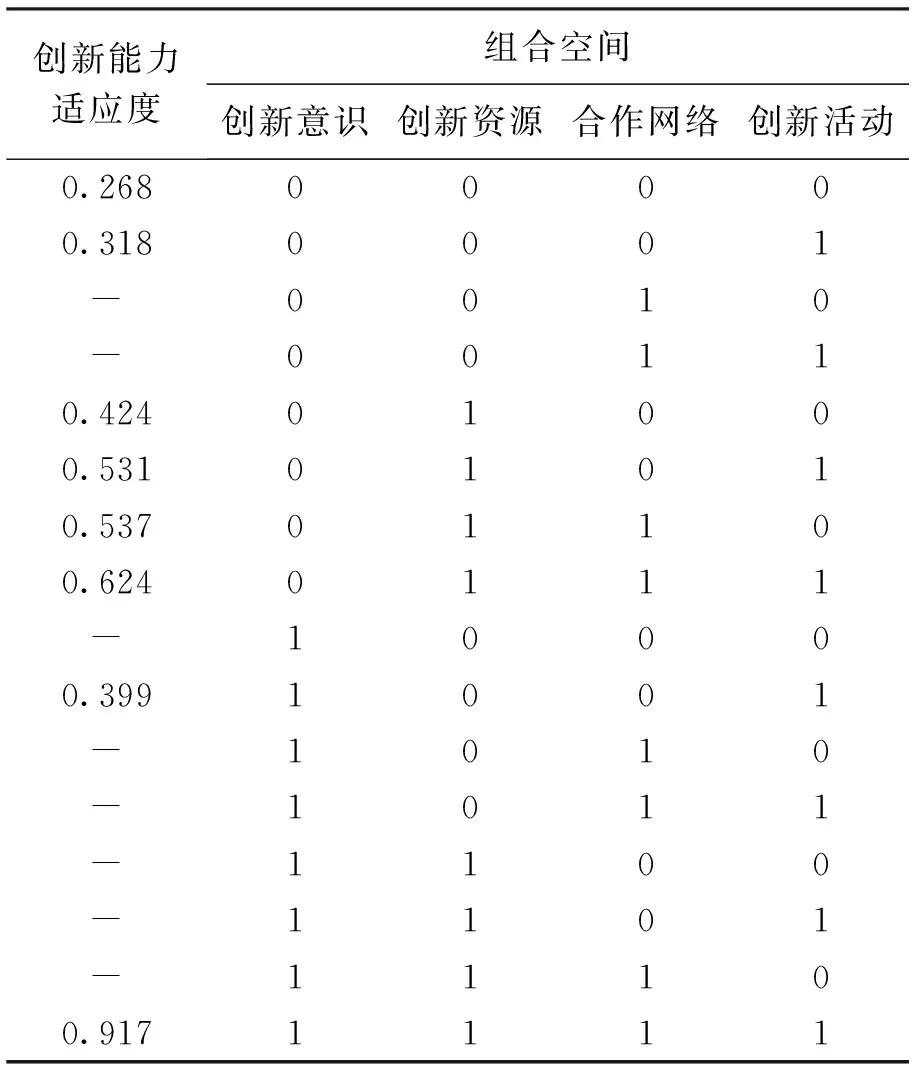

本文对沈阳铁西装备制造业产业集群的问卷进行分类统计处理和汇总,对每份问卷的创新意识、创新资源、合作网络、创新活动的状况进行统计,将所得数据进行中心化处理。中心化后的数值小于0.5的数据设置,即状态0,表示低于总样本的平均水平;大于或等于0.5的数据设置,即状态1,表示高于或等于总样本的平均水平。本文将同一种组合状态的数据取平均值,作为适应度值。创新能力的组合状态和适应度见表2。

表2 沈阳铁西集群创新能力的组合状态和适应度

如表2所示,样本中仅出现0000,0001,0100,0101,0110,0111,1001,1111八种组合状态。1000,1010,1011,1100,1101,1110等组合状态未出现,说明在当前情况下创新意识对于沈阳产业创新能力影响不大。

本文运用布尔超立方体描述创新能力适应度景观,要素组合位于布尔超立方体的顶点,低适应度为景观的低谷,高适应度为景观的高峰,多个高峰出现表明要素之间有上位作用。如图1所示,1111和1001为高峰,其中1111为全局高峰、1001为局部高峰。企业从0000状态开始探索时,达到全局高峰的路径有2条,分别为0000-0100-0101-0111-1111和0000-0100-0110-0111-1111。其中,后者为最优路径,即遵循“创新资源—合作网络—创新活动—创新意识”路径。企业也容易陷入局部最优0000-0001-1001,即遵循“创新活动—创新意识”路径。处于局部高峰的企业能否达到全局高峰则依赖于企业能否进行不连续性变革的“长跳”,提高创新资源,增强合作网络。由此可见,在沈阳铁西产业集群创新能力较弱时,企业应首先加强创新资源的投入,最后才应提高创新意识,否则容易陷入局部最优。

图1 沈阳铁西集群创新能力适应度景观

3. 大连软件产业集群的创新能力适应度景观

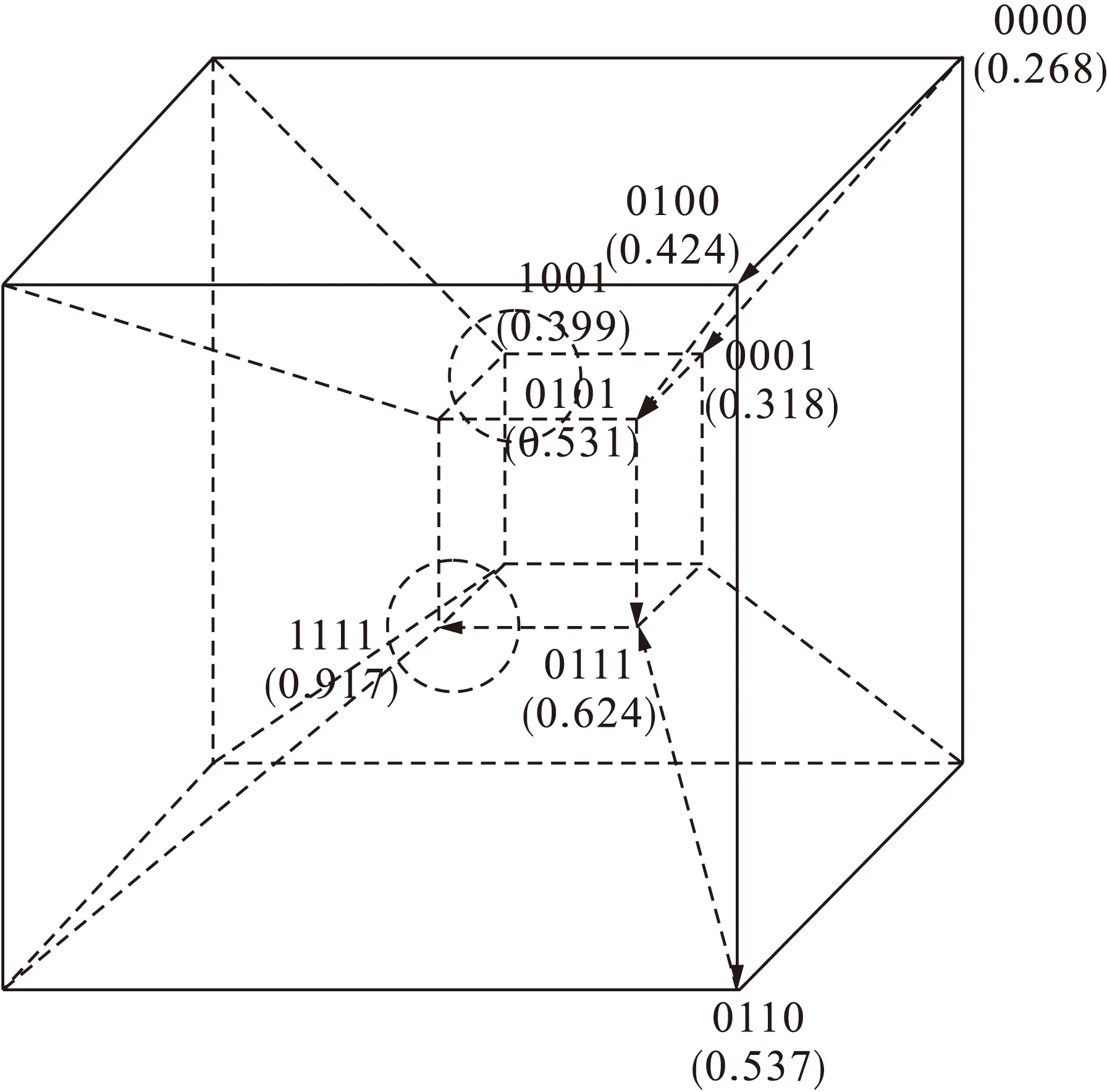

本文按照处理沈阳铁西产业集群问卷的方法处理大连软件产业集群问卷,其创新能力的组合状态和适应度见表3。

表3 创新能力的组合状态和适应度

如表3所示,样本中未出现0001,0011,1001,1011四种组合状态,此种情况说明无论创新意识和合作网络状态如何,创新资源较弱时,企业无法实现高质量的创新活动,这符合目前相关研究的共识。

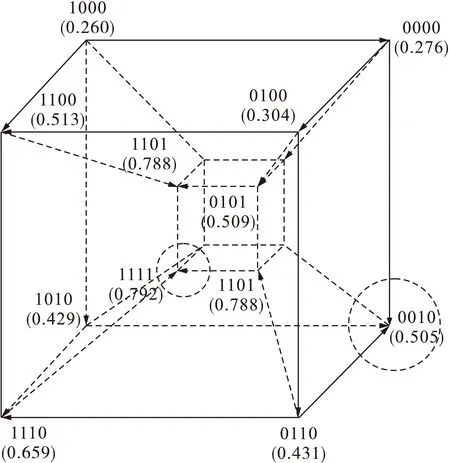

大连软件产业集群的创新能力适应度景观如图2所示,1111为全局高峰、0010为局部高峰。企业从0000状态至1111状态的路径有6条,其中,达到全局高峰的最优路径为0000-0100-1100-1101-1111,即遵循“创新资源—创新活动—创新意识—合作网络”路径。企业达到局部高峰的路径为0000-0010。由此可见,当大连软件产业集群企业创新能力的四要素都较弱时,企业应首先加强创新资源的投入,最后才应加强合作网络的建设,否则可能陷入局部最优。对比全局最优路径与局部路径不难发现,优先发展合作网络,企业容易陷入创新依赖合作网络的局部高峰。此结论在一定程度上解释了我国部分企业陷入“技术引进—落后—再引进”怪圈的成因。

图2 大连软件集群创新能力适应度景观

4. 沈阳、大连产业集群创新能力路径比较分析

通过产业集群创新能力的NK模型分析,可以发现在当前的发展状态下,沈阳铁西装备制造产业集群的最优发展路径为“创新资源—合作网络—创新活动—创新意识”,而大连软件产业集群的最优发展路径为“创新资源—创新活动—创新意识—合作网络”。二者都突显创新资源的基础性作用,说明无论传统产业集群还是新兴产业集群,创新资源都是创新能力发展的前提条件,这应成为政府相关制度设计的重点。

沈阳铁西装备制造产业集群和大连软件产业集群发展路径的差异与二者产业特征不同以及产业链延伸程度的差异密切相关。沈阳铁西装备产业集群是一个多种行业聚集的现代化工业区,集群内企业有一定程度的合作,但每个行业相对自成体系,地区内的产业配套率不是很高[11]。优先加强合作网络的建设,重点培养一批本地化高水平零部件供应商,在总设计、总装备与零部件供应商以及用户之间形成一种稳定的合作伙伴关系,可迅速提升沈阳铁西产业集群的创新能力。加之沈阳铁西产业集群内大多数企业新产品开发尚处于模仿创新阶段,创新意识对于企业创新能力的影响尚未凸显,创新合作网络和创新活动对这一时期的沈阳铁西装备制造产业集群发展更为重要,提升创新意识则是沈阳铁西产业集群创新能力发展高级阶段的目标。

与沈阳铁西产业集群不同,大连软件产业集群产业链较短,内部协作性不强,企业相对独立且关联性弱,集群内缺乏良好合作和网络联系,知识流动不顺畅[12]。大连软件产业集群发展合作网络缺乏良好的基础,加之集群内企业规模都不大、软件产业R&D活动频繁、技术更新速率较快等特点,创新资源和创新活动对集群创新能力的提升就显得尤为重要。在提升创新资源、创新活动和创新意识后,加强集群合作网络建设将是未来大连软件产业集群发展高级阶段的重点,也是其国际化发展的必要保障。

三、结论

本文应用适应度景观理论,提出了产业集群创新能力景观度的概念,构建了产业集群创新能力的NK模型,通过对沈阳铁西装备制造产业集群和大连软件与信息服务技术产业集群的问卷调查,探讨了二者创新能力发展的差异化路径。

研究得出以下结论:

第一,创新资源是产业集群创新能力发展的必要前提,产业集群创新能力发展应将增强创新资源集聚效应的相关制度设计作为集群本地化发展和专有竞争优势形成的根本。

第二,不同的产业特征以及产业链延伸程度使创新活动、创新意识、合作网络三要素的相互耦合和依赖的整体配置状态不同,进而呈现产业集群创新能力发展的差异化路径。沈阳铁西装备制造产业集群通过本地化与全球化的合作创新网络的交互作用强化集群的专有竞争优势,有利于发展集群现阶段的创新能力,因此呈现“合作网络—创新活动—创新意识”的发展路径。大连软件产业集群产业链短且企业关联弱,通过积极展开R&D活动和增强自主创新意识有助于提升产业集群的核心竞争力,进而呈现“创新活动—创新意识—合作网络”的要素依赖关系,促进创新能力的发展。

第三,沈阳铁西装备制造产业集群和大连软件产业集群的NK模型分析,验证了本文的研究假设,即创新资源、创新活动、创新意识及合作网络对创新能力发展的基础且关键性作用。

鉴于创新能力发展演化中存在更为复杂的多重关系,本文将在后续研究中进一步挖掘潜在的影响要素,并将样本范围进一步扩大。

参考文献:

[1]胡恩华,刘洪.基于复杂适应性系统的企业集群创新行为研究 [J].中国科技论坛,2007(1):65-68.

[2]王文平,谈正达,陈娟.自主内生型产业集群中知识共享与创新资源投入关系研究 [J].中国软科学,2007(6):44-49.

[3]王伟光,冯荣凯,尹博.产业创新网络中核心企业控制力能够促进知识溢出吗? [J].管理世界,2015(6):99-109.

[4]陈瑶瑶,池仁勇.产业集群发展过程中创新资源的聚集和优化 [J].科学学与科学技术管理,2005(9):63-66.

[5]张丽华,林善浪,汪达钦.我国技术创新活动的集聚效应分析 [J].数量经济技术经济研究,2011(1):3-16.

[6]刘友金,郭新.集群式创新形成与演化机理研究 [J].中国软科学,2003(2):91-95.

[7]蔡宁,吴结兵.产业集群的网络式创新能力及其集体学习机制 [J].科研管理,2005(7):22-28.

[8]高麟.装备制造业集群技术创新能力研究 [J].科技进步与对策,2009(5):75-78.

[9]王鹏飞,张红霞,曹洪军.基于BP神经网络的产业集群创新能力研究 [J].科学学与科学技术管理,2005(5):73-76.

[10]王晓光,方娅.基于产业集群的哈大齐工业走廊区域创新能力评价 [J].科技进步与对策,2010(5):100-102.

[11]王伟光,冯荣凯,尹博,等.沈阳铁西装备制造产业集群技术创新体系研究 [J].中国科技论坛,2011(6):94-100.

[12]王伟光,尹博,冯荣凯.大连软件产业集群创新发展能力研究 [J].科技进步与对策,2012(9):27-31.

(责任编辑:吉海涛)

Research on development path of industrial cluster innovation capability base on NK model

YIN Bo, HAN Hong

(Institute of Urban Development, Liaoning Academy of Social Sciences, Shenyang 110031, China)

Abstract:The concept of industrial cluster innovation capability is introduced into the fitness landscape and NK model. The NK model of industrial cluster innovation capability development is established whose components are innovation resources, innovation activities, innovation consciousness, and cooperation networks. Comparative study is carried out taking the cases of the industrial cluster of equipment manufacturing in Tiexi, Shenyang and the software and information service technology industry cluster in Dalian. It is found that innovation resource is the basic premise of the development of industry cluster innovation capability, while the diversified development paths of cluster innovation capability appear by innovation activity, innovation consciousness and cooperation network according to the different characteristics of industrial clusters.

Key words:industrial cluster; innovation capability; NK model; fitness landscape

收稿日期:2016-01-11

基金项目:辽宁省社会科学规划基金项目(L15CJY012; L15AJY012)。

作者简介:尹博(1982-),女,吉林吉林人,助理研究员,博士生,主要从事创新网络与区域规划方面的研究。

doi:10.7688/j.issn.1674-0823.2016.03.03

中图分类号:F 062.9

文献标志码:A

文章编号:1674-0823(2016)03-0202-05

*本文已于2016-03-23 15∶24在中国知网优先数字出版。 网络出版地址: http:∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20160323.1524.024.html