区域人才生态循环模型构建与分析*

2016-06-25梁洨洁

梁洨洁, 张 静

(天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

区域人才生态循环模型构建与分析*

梁洨洁, 张静

(天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

摘要:人才匹配是促进区域经济协同发展的重要途径,现有理论并没有解释两者之间的本质联系。为构建适应区域经济协同发展的人才体系,结合生态系统理论,提出人才生态循环系统的概念,进行区域人才生态循环系统框架设计及动力机制分析,并通过区域人才生态循环模型对协同经济发展进行定性分析。以生产者、消费者、分解者为研究主体探究人才生态循环模型与经济发展的互动关系,进而结合区域经济协同发展背景,提出构建人才生态循环系统的机制。

关键词:人才匹配; 人才生态循环系统; 区域经济; 协同发展; 动力机制

20世纪60年代,部分学者从经济学角度揭示了人才对现代经济增长的关键性作用,并将人才视为经济增长的内生变量,“内生性经济增长理论”和“新发展经济学”成为研究区域经济与人才资源关系的重要理论基础[1]。作为知识技术载体的人才是区域经济发展的第一资源。人才要素在数量、结构和类型上与经济发展匹配与否决定了经济能否协同发展,甚至影响着社会就业、收入差距问题[2]。人才要素的自由流动和融合能够带动其他要素的自由流动,影响产业结构转型的速度、方向和效果,是区域经济协同发展的助力器。但是,目前我国区域人才要素数量、结构和类型与各地区的产业结构、经济需求不匹配,制约着各区域经济的协同发展。新常态下,动态协调人才要素并使其与经济发展相匹配,是促进区域经济协同发展的重要保障,是推动经济可持续发展的必由之路。

一、文献回顾

依据克拉克等的研究,经济增长本质上是对物质资源、劳动力和人力资本等生产要素进行重新配置的一个动态过程[3]12。目前关于人才要素和经济增长的研究已有很多,主要集中于三个维度论述两者间关系:

(1) 人力资本存量与经济增长发展的关系。在罗默的经济增长理论中论证了人力资本对经济增长的贡献,均衡经济增长率与人力资本存量成正比,各国经济增长水平出现差异的原因是人力资本存量的差异[4]。人力资本是影响区域经济发展最重要的因素[5-6],人力资本存量的高低决定了衡量经济增长质量的全要素生产率的高低,它是高质量经济增长循环的基点。中国目前的人力资本存量是产业结构升级、区域经济一体化的瓶颈[7],人力资本的积累和产业结构调整及服务业比重之间有显著的正相关关系,但不同区域的影响程度不同[8]。

(2) 人力资本结构对经济增长的影响。人力资本是经济增长的重要因素,但如果人力资本结构分布和区域经济结构不匹配,则会抑制经济增长[9]。区域间人力资本不平等性是区域经济差距的重要原因。人力资本分布结构的改善是经济增长政策的选择[10]。目前,我国东部地区的人力资本对区域内产业结构升级有明显的促进作用,但中西部地区的人力资本效益不够明显,这主要是由我国投入导向的增长模式和劳动力质量水平不高所决定的[11]。通过人力资本投资品的偏差和结构的调整促进产品供求均衡,能推动产业结构的优化升级。产业结构和人力资本在循环的相互作用下不断优化,促进经济持续增长,逐渐过渡到发达状态[12]。某一时期,只有人力资本结构与经济结构相匹配,才能促进经济增长[13]。

(3) 人才流动与经济发展的关系。知识型人才流动带动技术、知识、资源在行业间流动,实现行业间的优胜劣汰及资源的优化配置,促使产业结构调整;产业集群则能吸引知识型人才流入,为知识型人才提供更好的工作学习环境及流动机会[14]。通过地区间的人才流动,产生知识溢出和知识回流效应,确保人才输入地区和人才输出地区共同获得人才流动的收益,促进区域经济协同发展。地区间共赢的关键是反向知识转移和知识回流机制[15]。通过发达国家和发展中国家间的人才环流,发展中国家和新兴国家能够得到新技术,发达国家则能转移生产基地,拓宽业务市场,从而实现两类国家经济发展的共赢[16]。

已有学者的研究集中从人力资本的存量、结构、流动等单个方面探究人才与经济发展的关系。人力资本的存量、结构、流动对经济协同发展的促进作用是不能分割的,只从某个方面论证两者之间的关系不够严谨科学,难以准确描述人才和经济发展的互动关系。通过人才流动,确保人才数量、结构与区域经济发展目标动态匹配,能有效促进区域经济高效发展,而生态系统理论恰好能合理解释其间的复杂关系。基于此,本文提出人才生态循环系统的概念,结合经济协同发展背景进行理论分析和框架设计,并提出确保系统动态平衡的调整措施,为实现区域经济协同发展提供理论和实证支持。

二、人才生态循环系统的构建

人才生态循环系统起源于人力资源生态学,指在一定时间和特定区域内,所有类型的人才和其所处的外界环境形成的具有一定功能和规模的能够良性循环的有机综合体。人才生态循环系统具有生态系统的整体协同性、层次分明性、动态平衡性、自组织性等基本特征[17-19]。人才生态循环系统遵循生态系统理论,构成要素的多样化、结构关系的复杂化、功能表现的专业化是生态系统稳定的必要条件[20]。本文从构成要素、结构关系及功能表现三方面论述人才生态循环系统的架构。

1. 人才生态循环系统的构成要素

人才生态循环系统由人才群落和人才生态环境共同构成。其中,人才生态环境主要包括政治、文化、科技、经济、社会及自然环境,是人才生态循环系统的基础,其优劣直接影响人才生态系统的复杂程度和人才群落的丰富程度。根据环境匹配理论,人才所在区域的经济物质环境、居住环境以及就业环境对生态循环系统的构成都具有重大意义,具有一种正相关的关系。人才群体按照其性质、作用及类别,可以分为人才生产者、人才消费者、人才分解者[20]。学校、科研基地属于人力资源的生产者,用人单位属于人力资源的消费者,中介机构属于人力资源的分解者。

(1) 生产者是人才生态循环系统的核心和基础,将知识、能力等能量同化给系统中的人才群体,为整个人才生态系统输送人才,提供有价值的人力资源。该能量是整个系统的初始能量,统称为人才培养组织。

(2) 消费者是人才生态循环系统资源流动的载体和催化剂,消费者数量的多少决定了生态循环系统中能量流动的速度。人才在用人单位发挥价值,能量被逐渐消费,当用人单位无法从人才资源中获取所需能量时,就将人才释放到人才生态环境中。

(3) 分解者是生态循环系统的协调单元和枢纽,是联系人才供需双方的桥梁,为需要补充能量的人才提供再培训、再学习、再提高、再就业的机会,并作为人才生态循环系统中各种信息的汇集中心,充分掌握整个系统中的信息流动情况,将不同的利益主体联结起来,协调不同利益主体的利益,为区域经济一体化发展提供人才配套服务,确保人才的持续循环。

2. 人才生态循环系统的结构

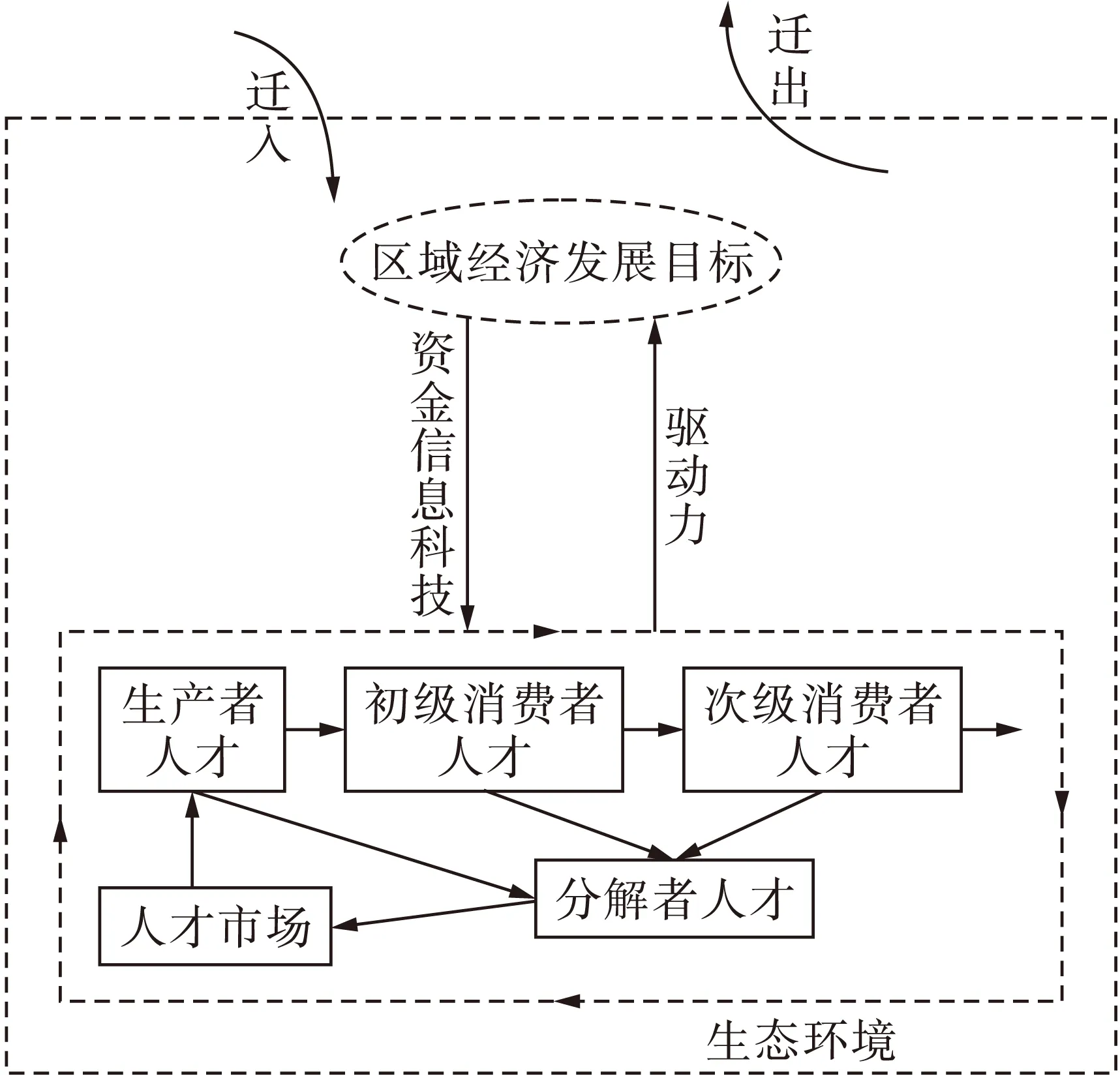

人才生态循环系统遵循自然界的循环反馈规律,按照生产者—消费者—分解者的模式构成生态链。系统中的各个结点,因其性质和功能不同形成不同的链状结构,包括生产链、消费链、转化链。每条链至少由两个结点组成,每两个结点构成一个链接,系统的各个流通过各个链逐级传递。同时,人才生态环境是知识、技能沿着人才链循环的重要支撑环境。在区域经济协调发展目标的约束下,人才生态环境表现出特定的生态性、复合性、协同性,造就、集聚不同的人才,为系统输入特定资源,决定着人才系统演化的方向和模式。人才生态链并不是孤立存在的,与经济生态系统及各要素之间相互联系、相互作用,形成多维度的网络结构,信息、资金、物质等沿着人才网络结构在结点间循环流动,制约着整个区域经济生态系统的平衡,驱动区域经济目标的实现。具体的人才生态循环系统结构如图1所示。

人才生态循环系统中的各种食物链实质是基于人才价值的知识链。首先是人才吸收知识与能力,成为生产者人才;然后被人才消费者运用、消耗知识价值;之后又通过人才分解者的转化进行再培训、再吸收、再提高,实现持续循环。如果某一环节中人才无法再获得所必须的能量,就难以适应所处的环境,可能被环境淘汰。同时,人才生态循环系统是一个开放的系统,不断与外界进行物质、能量交换,既有人才迁入该系统,也有人才迁出该系统。区域生态环境影响着人才群落的数量和结构,引起人才群落的竞争与合作,促使知识、科技在不同人才群落里扩散,发挥知识溢出效益,提高人才群落的竞争力和适应力;人才群落也反作用于区域生态环境,不断改变着所处环境的面貌,促使人才生态环境协同发展和可持续发展[21]。

图1 人才生态循环系统模型

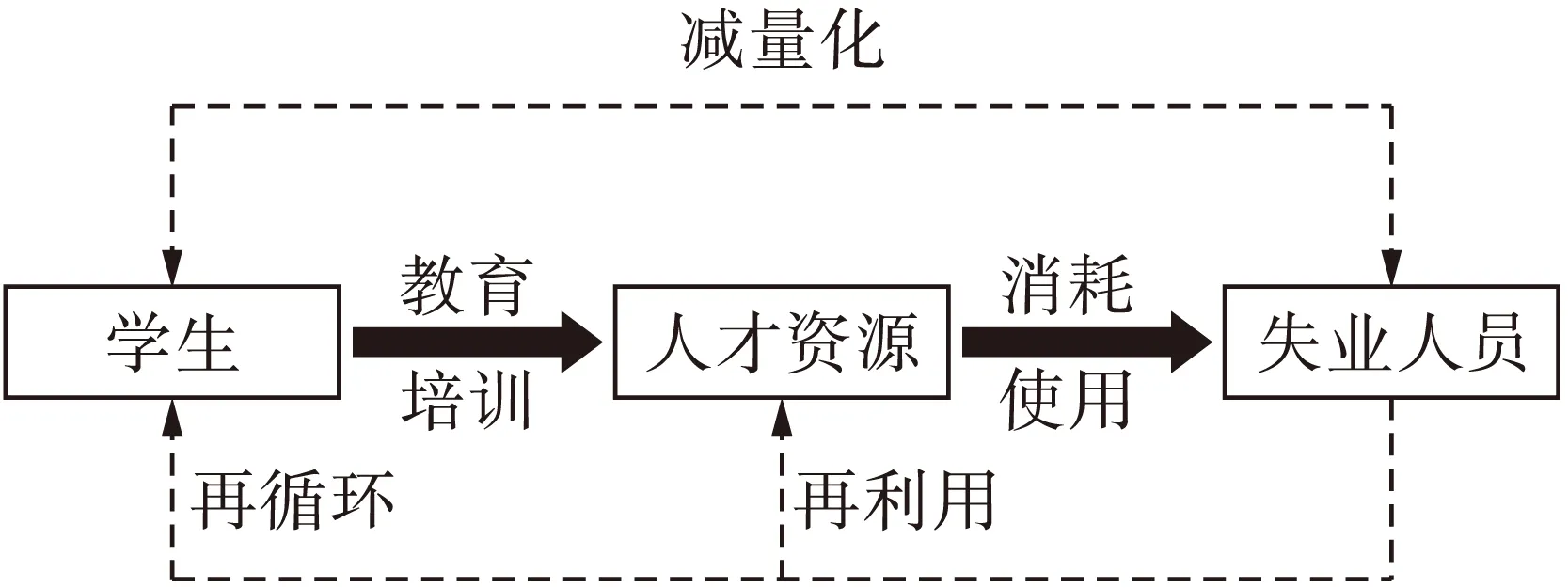

3. 人才生态循环系统的功能原则

人才生态循环系统是运用生态学规律指导区域经济协同发展过程中人才匹配的具体循环模式,遵循生态循环的减量化(reduction)、再利用(reuse)、再循环(recycle)的3R原则[22]28-29。减量化是指在经济活动中尽量减少对人才资源的错用和浪费,从人力资源开发阶段开始就注重人才资源的合理配置,减少浪费,提高人才资源的利用效率。再利用是指人才资源投错地方或难以发挥价值时,通过多次流动、修复、增值后继续使用,避免人才过早地被淘汰出人才系统。再循环是指对不适合在原有环境持续循环的人才通过能量补充,最大限度地将其变为再生人才资源,化劣为利。3R原则对人才生态循环系统的指导作用如图2所示。

三、人才生态循环系统与区域经济发展的互动机制

人才生态循环系统是一个巨大的开放系统,通过人才流动带动资金、技术、资源的流动及转化,和经济生态系统的各个因子、成分紧密地联系

图2 人才生态循环系统3R原则的指导作用

在一起,又形成更复杂的生态有机整体。人才资源供给和经济需求的反馈机制构成了复杂生态有机整体发展的根本驱动力,也是区域人才生态循环系统的动力机制。反馈机制的有效耦合是系统良性循环的关键。

区域经济发展需要与其产业结构相匹配的资源,人才生态循环系统基于环境的信号反应,通过分解者人才将各种流集聚、分解、转运,为区域经济发展输入匹配的人才资源到人才市场,提高区域创新能力、生产能力,调动生产者人才和消费者人才的积极性,促进产业结构优化和经济协同发展。自此,新的经济发展需求信号产生,不断刺激人才生态循环系统。但系统一定时期内的人才供给是有限度的,包括人才质量和数量的供给阀值,可能难以满足新的区域经济协同发展需求。系统内主体根据反馈机制及运行规律主动采取措施优化系统。区域宏观管理部门结合目标需求采取措施调整问题,为系统输入资金、信息、科技等,中介部门和用人单位根据反馈信息,与宏观管理部门、高校、人才协会共同推进人才培养或引进活动的开展,增加系统能量,推动系统螺旋上升,向高层次演化,为系统内多方主体相互协调找到优化路径,实现区域经济发展目标。

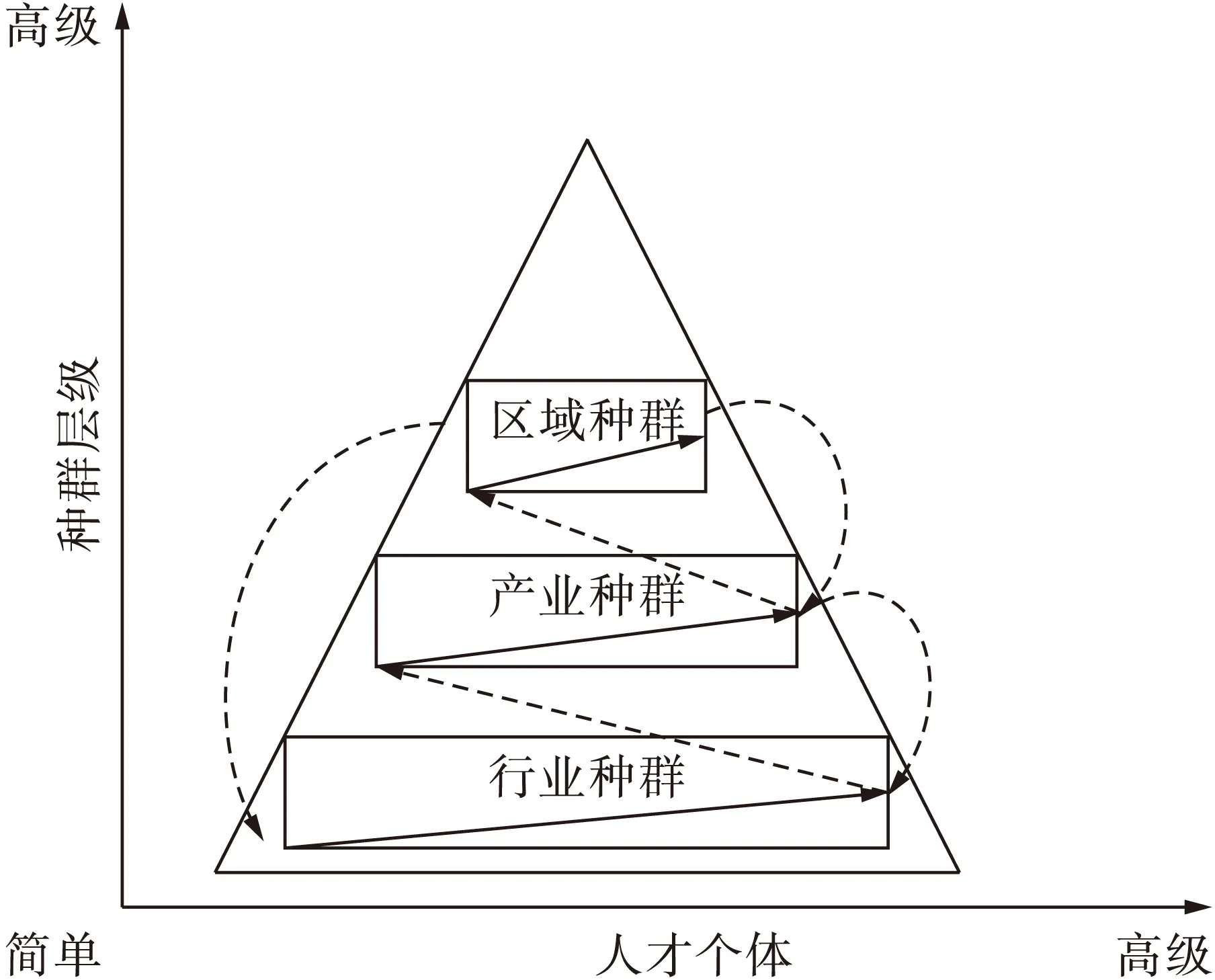

就人才生态循环系统的演化规律来说,本质是人才遵循生态金字塔原则聚集流动过程的动态表达——不同层级人才种群耦合衍生的涌现过程[23]。区域内具有相同相似价值的人才聚集为一个人才种群,按照其种群拥有技术含量、所在组织规模及价值功能不同可分为行业人才种群(拥有公司企业层面才能的人才集群等)、产业人才种群(拥有某个行业科技才能的人才集群)和区域人才种群(拥有某个产业技术才能的人才)。人才生态金字塔从底层到顶端依次为行业种群、产业种群和区域种群(见图3)。

较高层次人才种群以较低层次种群为基础,通过吸收较低层次人才种群供给的知识、能力、科技等进行能量与营养补充。处于金字塔基础层次的人才主体聚集到一定程度,就升级为更高层次的主体,形成人才群落的层级结构。每一个层级的人才主体按照贡献价值可以划分为简单主体、中级主体、高级主体,那么人才主体通过在不同层级的良性循环最终升级为高级主体,成为较高组织层级中的一个结点。衍生出新主体的等级和价值不断增加,在能量补给充足时,逐级向上聚集,进入较高的人才种群,表现为由低端产业到高端产业、由低端工作到高端工作的自下而上的涌现过程。在此过程中,人才价值存在形式从简单到复杂、由低级到高级。另一方面,通过环境的协调作用,高层次人才种群中的一些个体向其下级层次组织流动,将较低层级组织的信息反馈到较高层级组织,将较高层级的能量信息补给给较低层级组织,从而带动较低层级组织的优化升级。

图3 人才生态循环系统演化过程

从纵向的角度看,人才生态圈演化中的种群规律表现为:从低层级到高层级的人才生态圈在循环流动过程中的复杂性逐渐增加,演化速率逐渐降低,运动逐渐稳定。经过演化,将最终形成每个层级内部由低级到高级的链状结构,层级之间自下而上逐级涌现的金子塔式立体网络结构以及从高级到低级的反馈和支持机制,呈现出“行业—产业—区域”的多级演化。

从横向的角度看,人才生态循环系统也在指导区域经济协同发展的过程中通过生产者人才、消费者人才、分解者人才在人才市场中进行信息交互和资源共享,实现人才更优匹配的循环模式,并带动产业结构的合理分布和优化升级,促使区域经济得到协同发展[24]。

四、结语

人才生态循环系统为区域经济协同发展提供了新的思路和理论依据,对促进区域经济协同发展具有重要意义。保持人才流动的适度平衡对一个区域的人才生态系统来说是最重要的,而维持这种平衡则需要打造适宜的生存环境,这就需要政府主导,多方协同合作,不断采取措施优化系统环境,促进区域人才合理集聚、成长、流动。

参考文献:

[1]张向前.人才战略与中国区域经济发展研究 [J].经济问题探索,2006(4):22-28.

[2]靳卫东.人力资本与产业结构转化的动态匹配效应:就业、增长和收入分配问题的评述 [J].经济评论,2010(6):137-142.

[3]ColinC.Theconditionsofeconomicprogress[M].London:Macmillan,1940.

[4]RomerP.Endogenoustechnologicalchange[J].JournalofPoliticalEconomy,1990,98(5):71-102.

[5]LopezR,ThomasV,WangY.Addressingtheeducationpuzzle:thedistributionofeducationandeconomicreform[R].USA:TheWorldBank,1998.

[6]张树建,高素英,郑俊丽,等.人力资本与区域经济收敛性关系研究 [J].河北工业大学学报,2012(3):101-105.

[7]刘海英,赵英才,张纯洪.人力资本“均化”与中国经济增长质量关系研究 [J].管理世界,2004(11):15-21.

[8]周海银.人力资本与产业结构升级:基于省际面板数据的检验 [J].东岳论丛,2014(9):95-99.

[9]JanC,LudmilaP,DagmarB.Humancapital,econo-micstructureandgrowth[J].ProcediaEconomicsandFinance,2014(12):85-92.

[10]李亚玲,汪戎.人力资本分布结构与区域经济差距:一项基于中国各地区人力资本基尼系数的实证研究 [J].管理世界,2006(12):42-49.

[11]张国强,温军,汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级 [J].中国人口·资源与环境,2011(10):138-146.

[12]张少红.论区域人力资本与产业结构调整 [J].东岳论丛,2004(2):170-173.

[13]方福前,祝灵敏.人口结构、人力资本结构与经济增长 [J].经济理论与经济管理,2013(8):5-16.

[14]张向前,许梅枝.基于CAS理论的知识型人才流动与产业集群互动研究 [J].科技进步与对策,2014(24):53-57.

[15]南旭光.人才流动、知识溢出和区域发展:一个动态知识连接模型 [J].科技与经济,2009(3):24-27.

[16]郑巧英,王辉耀,李正风.全球科技人才流动形式、发展动态及对我国的启示 [J].科技进步与对策,2014(13):150-154.

[17]解海美,陈进.人力资源生态系统研究述评 [J].科技与管理,2014(4):124-128.

[18]邓涛.人力资源生态系统的理论与应用研究 [D].长沙:中南大学,2004.

[19]黄梅,吴国蔚.人才生态链管理:现代人才管理的新视角 [J].科技管理研究,2008(7):313-314.

[20]孙振华.基于生态系统理论的人才流动机理研究 [D].南京:南京财经大学,2008.

[21]宋素娟.人才生态系统的建构 [J].现代企业,2005(6):47-48.

[22]胡宝清.区域生态经济学理论、方法与实践 [M].北京:中国环境科学出版社,2005.

[23]崔祥民.区域人才市场一体化的内涵、特征和基本框架 [J].武汉工程大学学报,2010(8):6-8.

[24]胡榕,陈翔.生态文明视域下高校教育理念及人才培养模式变革的研究:生态型人才培养的思考 [J].黑龙江教育学院学报,2014(3):10-11.

(责任编辑:郭晓亮)

Constructionandanalysisofecologicalcirculationmodelforregionaltalents

LIANGXiao-jie,ZHANGJing

(DepartmentofManagementandEconomics,TianjinUniversity,Tianjin300072,China)

Abstract:Talent matching is an important way to promote synergic development of regional economies, but there is no theory explaining the essential connection of them. In order to build a talent system adapting to synergic development of regional economies, the concept of talent ecological circulation system is proposed based on the theory of ecological system. The framework is designed and the dynamic mechanism is analyzed of regional talent ecological circulation system. And qualitative analysis is produced of synergic development of economies through the model of regional talent ecological circulation. The producer, the consumer and the decomposer are taken as the subject of study to explore the interaction relationship between talent ecological circulation model and economic development. In addition, the construction mechanism of talent ecological circulation system is proposed combined with the background of regional synergic development of economies.

Key words:talent matching; talent ecological circulation system; regional economy; synergic development; dynamic mechanism

收稿日期:2015-09-08

基金项目:天津市艺术科学规划项目(2011H2-0018)。

作者简介:梁洨洁(1969-),女,江苏南京人,副教授,博士,主要从事企业管理等方面的研究。

doi:10.7688/j.issn.1674-0823.2016.03.10

中图分类号:C 939

文献标志码:A

文章编号:1674-0823(2016)03-0246-05

*本文已于2016-03-23 15∶23在中国知网优先数字出版。 网络出版地址:http:∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20160323.1523.014.html