基于社会实践理论的中国城乡居民体育参与比较研究

2016-06-07李洋洋刘志敏

李洋洋,刘志敏

(1.辽宁师范大学体育学院,辽宁大连116029;2.鞍山师范学院体育科学学院,辽宁鞍山114007)

基于社会实践理论的中国城乡居民体育参与比较研究

李洋洋1,2,刘志敏2

(1.辽宁师范大学体育学院,辽宁大连116029;2.鞍山师范学院体育科学学院,辽宁鞍山114007)

为践行中国体育发展“十三五”规划中“推动城乡体育均衡发展”的理念,实现群众体育发展达到新水平的目标,运用问卷调查、数理统计等研究方法,基于社会实践理论对我国12省、直辖市、自治区城乡居民体育参与情况进行比较研究。研究结果表明,城乡居民处在不同的场域,具有不同的资本,形成了特有的惯习,导致其在体育参与度、体育消费和体育价值观方面差异显著。建议从场域间的居民体育参与利益趋同、培养惯习和文化资本的融入方面缩小城乡居民体育参与度、行为方式和体育消费上的差距。

体育参与;城乡居民;比较研究;社会实践理论

自1958年以来,中国实行严格的户籍管制制度把国民分成城镇居民和农村居民两大社会阶层[1]。城乡居民间的差异,表现在方方面面,如城乡教育在数量和质量上的差别[2];公用事业城乡发展水平差距过大[3];城乡居民消费水平和收入水平存在很大差异[4];城乡卫生医疗、基础教育、基本社会保障等方面差距尤为显著[5];城乡社区服务在服务对象、服务内容、服务基础、服务水平等方面具有很大差别[6]……作为反映国家群众体育发展水平的重要指标之一——体育参与,城乡居民间是否存在差异?如果存在差异,产生差异的原因是什么?如何践行中国体育发展“十三五”规划中“推动城乡体育均衡发展”的理念,实现群众体育发展达到新水平的目标[7],无疑是当前体育发展的焦点问题之一。在此背景下,笔者试图从城乡居民体育参与的实际出发,借助法国社会学家布迪厄的社会实践理论,探寻并阐释城乡居民体育参与产生差异的深层次原因,并尝试提出相应的解决路径,以促进二者的均衡发展,从而实现深入推进全民健身的国家战略。

1 研究设计

1.1 理论基础与核心概念

社会实践理论是法国社会学家布迪厄以“场域”“惯习”和“资本”概念展开的,并通过三者间的关系给出了解释性模型——行动者的实践空间在哪里(场域)、行动者的实践依据是什么(惯习及策略)、行动者的实践工具是什么(资本)。社会实践理论是一个比较成熟的理论,应用范围较广。布迪厄用“[(惯习)(资本)]+场域=实践”这个简要的公式向人们展示了场域中的行动者的实践活动[8],我国学者应用社会实践理论探讨了阶层、宗教、文化、公共政策、艺术审美、媒介传播、大学生课堂行为、教师教育与发展等问题[9-20]。布迪厄应用场域论对运动群体中的运动参与行为和现象进行了分析,为体育社会学的研究提供了一个比较的视野,这种比较不仅仅局限于简单的参与人数和参与频率比较,更能深入一个阶层的整体特性层面和个体的身体意识层面,从而形成了一种整合的视角,拓宽了社会学在体育运动研究层面的视野[21]。在体育领域内,诸多学者也运用社会实践理论探讨了体育领域内体操变迁、传统体育项目传承、体育课程等方面的问题[22-29]。因此,基于布迪厄的社会实践理论来比较城乡居民体育参与行为具有可行性和创新性。

1.1.1 场域

在实践社会学理论中,布迪厄将“场域”定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的[30]。城乡不仅地理空间不同,而且各种资本、行动主体、惯习等节点相互联系构成的网络关系也不同,因而具有相对独立性。城乡场域具有不同的“逻辑和必然性”,都有各自特殊的利益和作用[21]132。

1.1.2 惯习

惯习是场域的外显产物[31],是每个人无意识地内化、扎根于自身的社会经历,以及个人对知识和世界的理解,具有持久性、连续性和可转移性[32]。

1.1.3 资本

布迪厄社会实践理论中阐述了3种主要资本类型——经济资本、社会资本和文化资本。其中,他最为关注的是文化资本。“文化资本”包括3种形态:“身体化”形态,表现为行动者内心相对稳定的性情倾向,是“生存心态”的重要组成部分[33];“客观化”形态,表现为文化物品,如绘画、书籍等[34];“制度化”形态,表现为某些制度性的规定或规则,如学术资格和学历认定等[35]。

1.2 调查对象与研究方法

1.2.1 调查对象

根据《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》以及党的十六大报告的精神,将我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区[36]。为了保证样本能够反映我国城乡居民体育参与情况,研究采取整群抽样与随机抽样相结合的方法,抽取东部6个省、直辖市(北京市、河北省、山东省、江苏省、福建省、广东省)、中部2个省(湖北省、湖南省)、西部3个自治区(内蒙古自治区、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区)及东北地区1个省(辽宁省),共计12个省、市、自治区的部分城市居民和农村居民为调查对象。

1.2.2 研究方法

1.2.2.1 文献资料法 根据研究需要,通过去各类图书馆,在中国知网等网络资料库查找、收集到有关城市体育与农村体育的论文(以“社区体育参与”“农村体育参与”“社区体育现状”“农村体育现状”“社会实践理论”等为搜索关键词)5 000余篇,参考了其中50多篇,另外查阅到相关书籍30余部,为研究提供理论支持。

1.2.2.2 访谈法 就农村体育和社区体育开展中提供的公共服务、开展群众体育存在的困难、参与人群的整体情况和群众体育开展中存在的问题,访谈了42名12省、自治区、直辖市体育局群体处、社区体育负责人。

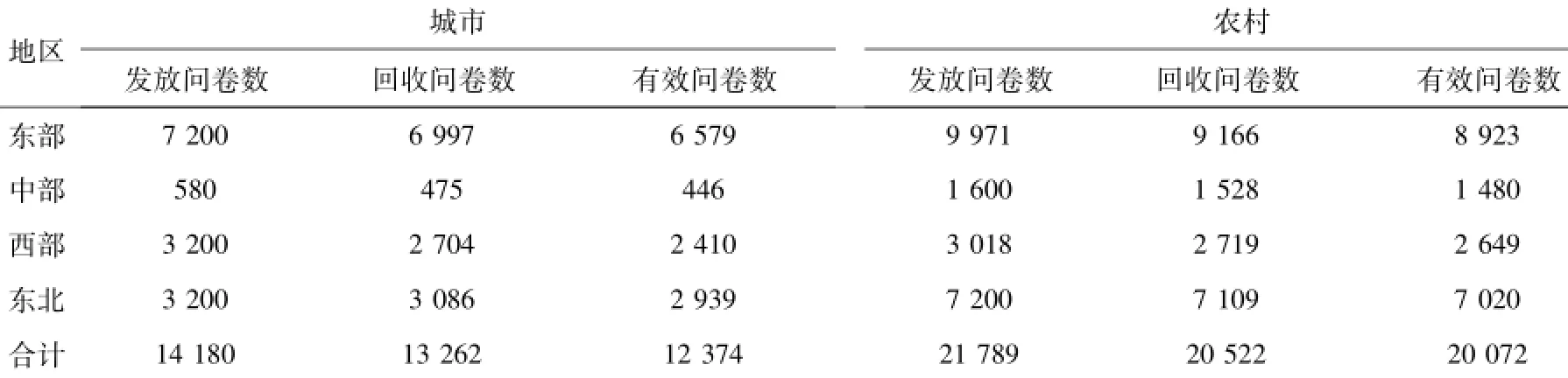

表1 城乡居民调查问卷发放与回收情况统计表

1.2.2.3 问卷调查法 对我国12个省、直辖市、自治区部分城市居民发放《社区体育锻炼者调查问卷》,对农村居民发放《农村体育锻炼者调查问卷》二者总计发放问卷35 969份,回收问卷33 784份,有效问卷32 446份,回收率93.93%,回收有效率96.04%,问卷具体发放与回收情况见表1。采用重测法和专家评定法对问卷进行信、效度检验,经检验,问卷信效度能够满足研究的需要。

1.2.2.4 数理统计法 所得数据运用SPSS 21.0

软件进行描述统计、非参数检验和信度分析。

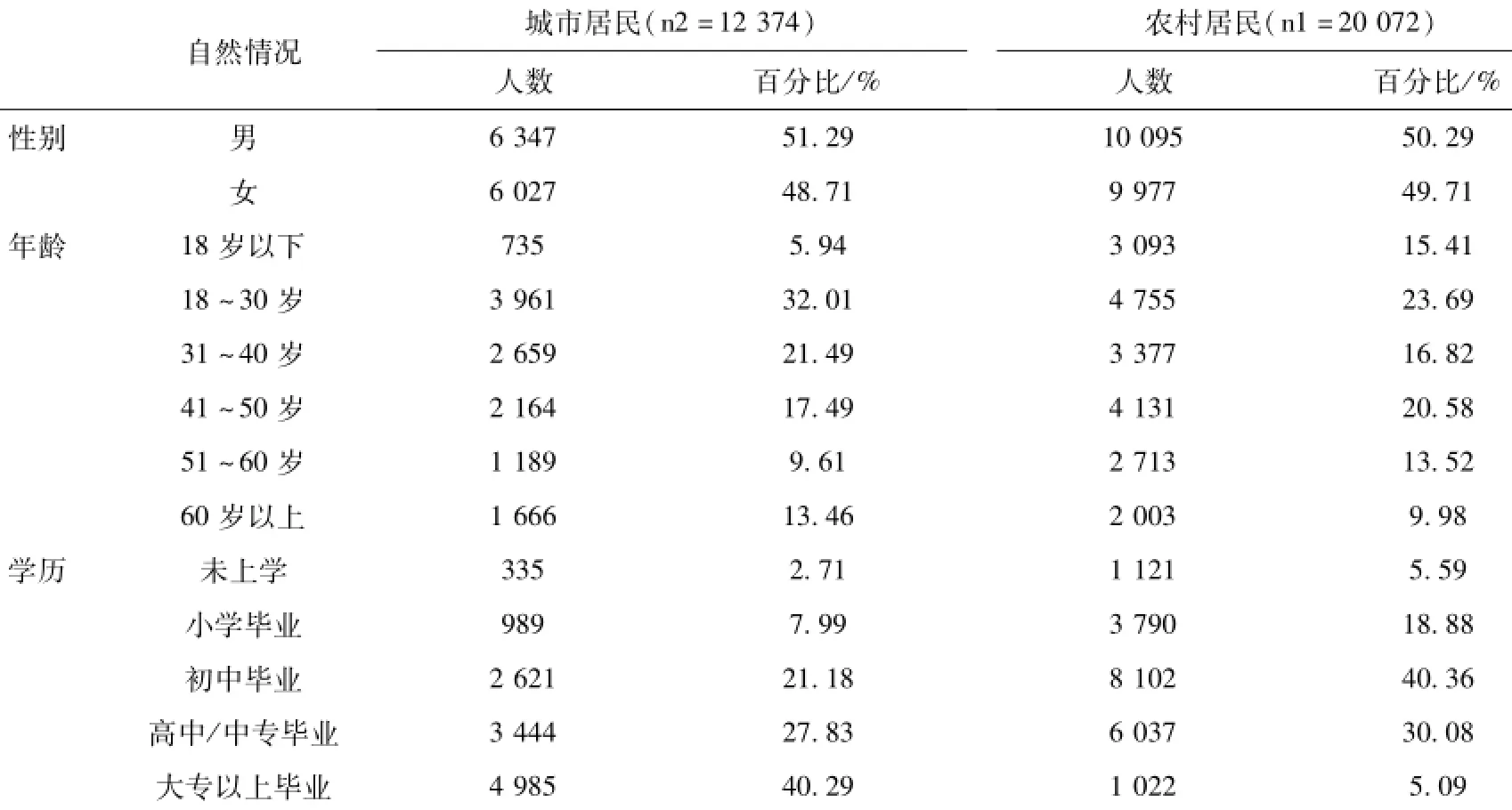

表2 调查对象的基本情况统计表(n=32 446)

2 结果与分析

2.1 调查对象的基本情况对比分析

从调查对象的基本情况上看,城乡2个样本在性别和年龄变量上差异不显著,P值分别是0.623和0.121,均大于0.05。而在学历方面,城乡差异高度显著,P=0.000<0.01。城市居民学历比例较高的是“高中/中专”(27.83%)和“大专以上”(40.29%)。农村居民具有“初中”和“高中/中专”学历的比例最多,分别为40.36%和30.08%。

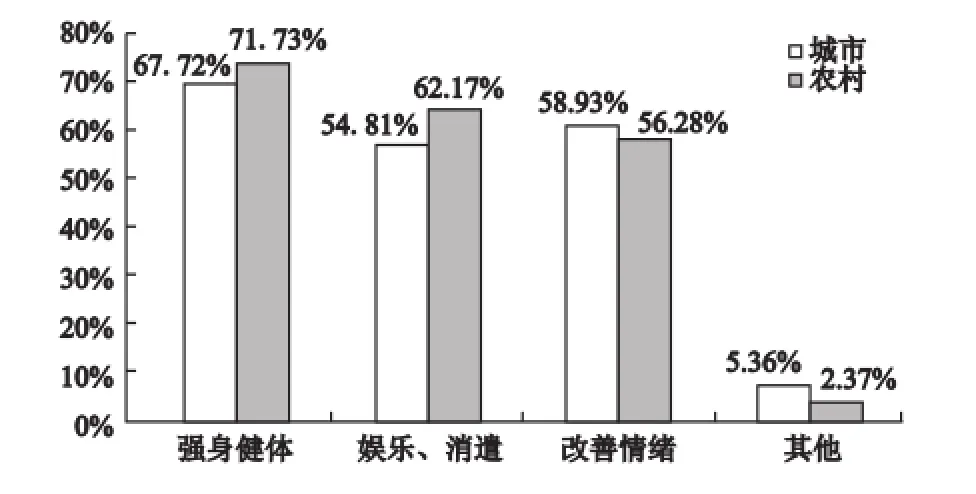

图1 城乡居民参与体育锻炼目的

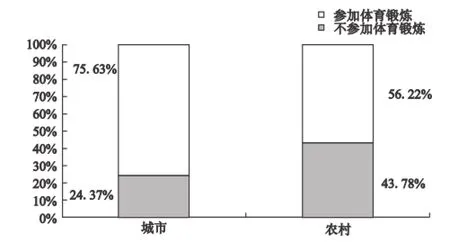

图2 城乡居民参加体育锻炼情况

2.2 城乡居民体育参与目的比较分析

排在城市居民参加体育锻炼目的前3位且超过半数是强身健体、改善情绪和娱乐消遣,比例分别为67.72%、58.93%和54.81%。农村居民参与体育锻炼主要目的(选择率超过半数)依次是强身健体(71.73%)、娱乐消遣(62.17%)和改善情绪(56.28%)。城乡居民在参与目的上差异不显著。

2.3 城乡居民体育行为方式比较分析

2.3.1 城乡参加体育锻炼的居民情况

“体育参与”一词,最早是在1973年由Kenyon等人提出的“体育角色学习理论”中使用的概念,是指直接参加体育运动或与体育运动有关的事物[37]。从图2中可以看出,目前参加体育锻炼的城市居民达75.63%。相比之下,农村参加体育锻炼的居民为56.22%,明显少于城市参加体育锻炼的居民数量。

体育参与度是衡量国家群众体育发展程度的重要标志,其效标是经常参加体育锻炼居民数量。城乡经常参加体育锻炼(每周3次,每次30 min,中等强度)居民百分比分别为38.78%和26.30%,城乡差异高度显著(P<0.01)。经常参加体育锻炼是一种生活习惯和方式,需要一定的余暇时间。据调查,城市居民一半以上的余暇时间用在了“上网”“读书”“看电视”和“在家休息”上,农村居民闲暇时间进行的活动,选择率排在前3位的分别是,“看电视、听音乐、玩电脑”(39.24%)、“进行家务劳动”(38.93%)和“补充睡眠、休息”(32.37%)。在余暇时间分配上城乡居民差异不显著。这些都是相对静止的,不需要体力消耗,经常将时间分配在这些事情上,对身体健康无益。

2.3.2 城乡居民体育项目选择的比较分析

城乡居民在项目选择上排前3位的分别是“健步走、跑步”(42.77%)、“篮球、排球、足球”(37.23%)和“羽毛球”(24.82%)。农村居民参加体育锻炼项目选择率排在前3位的分别是“健身走、跑步”(36.84%)、“篮球、排球、足球”(28.73%)和秧歌(20.67%)。从选择项目的情况上看,简便易行且对场地器材要求不高的项目(健身走、跑步)城乡居民的选择率最高,是我国居民体育参与的最主要的项目。其次,我国普及率较高的“三大球”项目也受到城乡居民的青睐。城乡居民参与体育项目的差别体现在,城市居民对季节要求较高的项目参与率较高,如游泳(16.65%),而农民参加的体育活动项目带有明显的民族地域气息[38]。居民在体育项目选择上也受到年龄和性别变量的影响。如30岁以下的居民偏爱参加篮球、排球、足球项目,31~50岁居民偏爱参加羽毛球项目,51岁以上的居民偏爱健步走和健身操;男性居民偏爱参加活动量大有身体接触的球类项目,女性居民偏爱参加健身操等非竞争性项目。但是,相同年龄段和性别的城乡居民在体育项目的选择上差异不显著。

2.3.3 城乡居民体育活动场地选择的比较分析

从城市体育锻炼者锻炼场地选择情况看,选择率排在前3的分别是小区空地、社区健身场地或会馆和公园。农民在选择锻炼场地时,多选择自家庭院和地头、空地、马路等。可喜的是,农民在公共文体场所和农民健身工程的场地进行体育活动的比例显著提高,达到了21.88%和32.21%,说明农民已经开始从自家庭院走出来,接受科学的文体信息。

2.3.4 城乡居民体育参与方式和体育消费的比较分析

城市体育锻炼者各种组织形式的选择率相差不多,具有一定的均衡性。选择率排在前3位的分别是“和家人一起运动”“俱乐部活动”和“朋友一起运动”。选择自己运动的较少,占15.48%。相比之下,排在农村居民参加体育活动的形式前3位的是“个人锻炼”(58.58%)、“与其他村民一起锻炼”(49.13%)、“与家人一起锻炼”(28.39%)。城乡居民在体育参与方式上差异显著(P<0.05)。

从调查的结果看,城乡居民在年均经济收入上差异高度显著(P=0.000<0.01),城乡居民年均经济收入与其在体育消费场馆的选择和年均体育消费金额在0.01水平(双侧)上显著相关。虽然城乡居民对一些收费的运动场所选择率都较其他选项低,但城市居民对收费场地的选择率高于农村居民,城乡在收费场地的选择上差异显著(P<0.05)。城市年均体育消费在100元以下的体育锻炼者近半数,反映出城市居民消费水平较低的现实状况。现阶段,农村居民的经济收入有所增长,但在体育消费金额上与城市居民相比还有一定的差距[39]。

3 分析与讨论

3.1 场域的迥异影响城乡居民体育参与度

我们可以把场域设想为一个空间[30]138,在这个空间里的各种行动者都具有各自相对稳定的客观位置、主观立场和行动策略[40]。居民体育活动的客观位置即体育活动专属(由体育场地和健身设施构成)空间,在城乡两领域内的供给存在差异。一方面,城市内,社区健身设施覆盖率超过80%[7];各地建有专供居民使用的全民健身活动中心;普遍建有30 min体育生活圈,到2020年城市社区普及15 min健身圈;由于城市承办各级各类体育赛事而建设了一批体育场馆,其中部分场馆对居民开放;符合条件的学校场地也将在2020年100%开放。另一方面,农村虽然从2006年开始实施农民健身工程,到2010年末,超过原规划任务的131.3%[41]。但是,在全国还有60%的农村居民由于行政村没有健身场地而享受不到基本的体育公共服务,且我国农村体育场地的使用率并不高或者说是很低。从城乡居民对场地设施的需求和实际调研的结果看,城乡居民体育参与的主观立场迥异。选择缺乏场地设施的城市居民比例为20.67%,农村居民的选择率是38.49%。在场地设施的需求上,农村居民高于城市居民。在城乡场域内对居民体育参与起到引领作用,被刘鹏局长形象地比喻成全民健身工作的“牛鼻子”[42]的社会体育指导员的数量和质量也不容忽视。从社会体育指导员的供给上看,选择没有专业指导的城市居民为18.22%,农村居民为27.34%。在社会体育指导员的需求上,农村居民高于城市居民,这与社会体育指导员数量的现实差异相符。不同的客观位置和主观立场导致行动者(体育活动参与者)采取了不同的行动策略。如前文所述,城乡居民体育参与度和参与方式上差异显著。城市居民体育参与度高于农村居民。城市居民更倾向于在“俱乐部活动”和“与家人朋友一起运动”。而由于场地、健身设施与专业的社会体育指导员相对匮乏,农村居民更倾向于“个人锻炼”。

3.2 惯习的不同导致城乡居民体育消费方式上存在差异

惯习是一定场域中的主观构成物。这种构成物存在于个体中,而又独立于个体,并作为一种客观力量作用于个体[30]126,它与特定场域相联系[43],反映了一定的行为方式。结构与性格倾向是惯习概念的两个核心要素。社会结构性因素是一种客观机会——物质、文化这些社会存在的基本条件决定了对特定社会群体而言哪些是不可能的,哪些则是可能的。这些结构性因素通过人们的社会化经验,内化为个人相应的倾向,引导着群体成员进行实践。惯习的倾向使行动者偏向于选择根据他们的资源和过去的经验最可能成功的行为方式[44]。居民在消费上的差距与他们生活的场域和惯习有必然、密切的联系。因城乡居民生活环境、生活水平和收入状况不同,城市消费者看重生活质量的消费,略显追求符号消费的倾向。由于农村生产力水平较城市低,农民的消费首先是用于生产资料的消费,而在娱乐消遣方面的消费较少[45]。居民体育消费差异在城乡场域中表现得较为明显。城市居民对收费场地的选择率高于农村居民,城乡居民在收费场地的选择上差异显著(P<0.05)。虽然在体育消费的内容(运动服装和运动器材的消费)上,城乡居民差异不显著,但通过访谈了解到,城乡居民在运动服装和运动器材的品牌选择上有所不同。城市居民更注重品牌,农村居民更看重体育商品的使用价值。在物质消费的过程中隐藏着符号消费的观念,正是这种消费上的差异体现了城乡居民在社会结构中的不同地位和身份。

3.3 资本上的差异影响城乡居民体育消费和体育锻炼价值观

布迪厄社会实践理论中的社会资本(社会关系资本),是以社会头衔、社会声望为符号,以社会规约为制度化形式[46]。因其与体育参与关系并不紧密因而在本处不做分析。经济资本可以从两方面进行比较,一是国家对体育的经费投入,它是体育开展的基础,经费投入的多少直接影响体育场地、器材的配备。自2009年《全民健身条例》颁布起,国家就十分重视对体育经费的投入和使用,要求做到“三纳入”(即各级政府将全民健身事业纳入国民经济和社会发展规划、工作经费列入各级政府财政预算、把全民健身工作写进各级政府工作报告[47])。从调查的情况看,目前,城市社区体育活动经费筹集渠道呈现多元化特点,即以自筹为主、国家拨款为辅、居民自费和商业赞助共存的状况。而农村体育经费主要来源于政府投入和地方自筹资金两种方式。以农民健身工程为例,我国农民体育健身工程建设投资整体呈现东、中部地区较少依赖中央资金,较多依靠地方自筹资金建设,而西部地区则较多为中央资金投入建设的特点。这主要是由于东、中部地区相对于西部地区经济较为发达,能够有实力促使社会资金较多的介入,尤其是东部沿海发达地区,社会资金在农民体育健身工程中达到了很大的比例。尽管如此,公共财政的投入依然较低[48]。二是居民体育消费方面,如前文所述,尽管城市居民体育消费水平不高,但总体上看,农村居民体育消费水平仍低于城市居民,这与居民收入有关。

“文化资本”具有其自身的结构,其中,身体化形态指行动者通过家庭环境、学校教育获得的,并成为精神和身体的一部分的知识、技能、教养、趣味及感性等文化产物。因城乡居民在生活环境、家庭环境和教育环境的不同而使其文化资本存在着差异。他们在参与体育活动时依据其价值取向决定其锻炼行为。在调查中发现,认为体育与生活质量非常有关系,是生活的一部分的城市居民占40.88%,42.76%的城市居民认为体育锻炼与生活质量有一定关系。仅有6.03%的城市居民认为体育锻炼与生活质量没有关系,10.30%的居民对体育锻炼与生活质量的关系持无所谓的态度。可见,城市居民对体育锻炼的价值认可度较高。相比之下,39.53%的农村居民认为劳动可以替代体育,这是对体育和劳动价值的混淆。城乡居民对体育锻炼价值的认可度呈现出随着学历水平的增高而增高的趋势。认为体育锻炼与生活质量没有关系的城市居民中近半数是初中以下学历,认为劳动可以代替体育的农村居民中超过半数为初中以下学历。正因如此,城乡居民体育参与度差异显著。

4 结论与建议

4.1 结论

1)城乡居民体育活动专属空间供给上存在的差异,体育参与在主观立场和需求上的不同,导致城乡居民在体育参与形式上采取了不同的行动策略。

2)城乡发展历程和文化积淀形式的不同,内化为具有城乡各自特色的惯习,导致城乡居民在体育符号消费上有所不同。

3)由国家对体育的经费投入和居民体育消费共同构成的经济资本以及以体育价值取向为代表的文化资本上的城乡迥异导致城乡居民体育参与度差异显著。

4.2 建议

1)场域间的居民体育参与利益趋同:建立多元供给机制。场域是相对静止的空间结构,具有随时变化的特性,各种社会力量的较量引领其改变的方向,场域间也同样如此。行动者在场域中发挥着举足轻重的作用。因社会环境等因素的影响,行动者通常处于被动地位,而且在建构社会结构的过程中,也被自己在的或所建的社会结构所控制[26]。中国城乡二元区隔分治模式下的体育资源配置不均衡,导致城乡居民体育参与度差异显著。一方面,可以通过城乡体育组织间沟通协作,为居民提供平台,以城带乡,增加农村居民体育参与度。另一方面,根据2012年国务院颁发的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》中提到的,在基本公共服务供给方面“建立多元供给机制”[49],使城乡场域间居民体育参与利益趋同。

2)惯习的培养:体育参与行为方式的形成。客观限制的经验使惯习通过获得的实践参与的感觉,引导人们把自己主动排除于与自己无缘的人物、商品以及地方。因而,惯习对于体育参与者的行为方式影响深远。惯习具有一定的特性,它指向过去、现在和未来。惯习虽然持久,但也不是一成不变的,这为形成对体育参与有利的惯习培养提供了可能。从惯习的客观结构入手,使客观结构内化,从而反映在人的行为方式上。通过体育文化建设、改善场域的客观条件、加强媒体宣传等手段,形成良好的体育参与行为方式。

3)文化资本的融入:提高农村居民体育文化素养。文化资本是一种家庭或个人拥有的文化资源,它与某个文化中占主导地位的概念或符号密切相关。团体或个人通过提升自身拥有的文化资本来获得相对于他群或他人的优势,进而更好地提升社会地位、获取社会资源[50]。对于居民来说,参与体育锻炼而对体育能力的获得过程就是一种文化习得的过程,是一种文化资本积累的过程;而这种文化习得和积累一旦形成,便深深内化于个体之中,以一种“身体资本”的形式而存在。文化资本对居民体育参与的影响显著。当前,城乡居民对体育价值的认知差异显著,导致城乡居民对体育参与产生不同的态度和行为。本研究认为,通过提升农村居民体育文化修养,可以提高农村居民体育参与度。此外,由于文化资本具有隐匿性和传承性,因而必须重视对农村居民文化资本的融入。通过媒介宣传可以提高农村居民对体育价值的认识和对体育锻炼的认同度。

[1]蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差别[J].经济研究,1998(1):11-19.

[2]徐晖.中国教育城乡差别研究[D].福州:福建师范大学,2008.

[3]杨松.北京市政公用事业发展城乡比较研究[J].商场现代化,2010(10):220-222.

[4]刘亚铮,张昭.城乡居民消费水平与收入水平比较研究——基于VAR模型和Granger因果检验[J].湖南财政经济学院学报,2014,30(150):111-117.

[5]翟秋阳,崔光胜.我国城乡基本公共服务均等化研究——基于东、中、西部若干省市的比较分析[J].求实,2015(7):49-56.

[6]邹华,马凤领.我国城乡社区服务比较研究[J].中国经贸导刊,2014(7):59-61,75.

[7]中央政府门户网站.体育发展“十三五”规划[EB/OL].(2016 -05-05)[2016-05-06].http://www.gov.cn/xinwen/2016 -05/05/content_5070514.htm.

[8]陆小聪,曹祖耀,陈静.体育实践空间的社会学研究——理论假设与中国的经验分析[J].体育科学,2010,30(8):3-13.

[9]周鸿.阶层布迪厄的阶层场域论与阶层的形成[J].学术论坛,2005(1):151-154.

[10]孙永生.宗教场域论:一个宗教社会学的分析框架[J].云南社会科学,2015(1):143-148.

[11]王进.宗教场域论:一种民族宗教研究的新范式——以彝族毕摩教为例[J].云南社会科学,2011(3):109-114.

[12]刘静,胡仁东.场域论视角下大学生学习自由的缺失与回归[J].教育理论与实践(学科版),2016(5):21-23.

[13]乔元正.大学场域论释义:问题、特质与意义[J].高教探索,2015(4):28-31.

[14]周业勤.场域论视角下的城市社区建设[J].上海大学学报(社会科学版),2006(4):78-82.

[15]李培利.高校青年教师发展问题探析——场域论的视角[J].高教探索,2015(10):117-120.

[16]王敏.场域—惯习论视阈下农民工公民教育研究[J].成人教育,2015(8):30-32.

[17]徐艳.场域论下弱势群体报道的媒介偏见及其修正——以农民工报道为例[J].佳木斯大学社会科学学报,2014(2):182-184.

[18]凌菁.场域论观照下的女性文学[J].四川职业技术学院学报,2014(4):86-90.

[19]陈林生.作为社会结构的市场——市场场域的应用及其方法论问题[J].学术论坛,2013(10):66-72.

[20]赵庆来,蔡其勇.论学校课程存在的场域[J].教育探索,2013(10):10-12.

[21]高强.场域论与体育社会学研究[J].体育学刊,2010,17(1):28-32.

[22]臧德华.体操运动的变迁论体育运动场域中的“放松”[J].体育研究与教育,2015(3):125-128.

[23]曹祖耀.“何谓体育社会学”与“体育社会学何为”——布迪厄社会实践理论的运用与启示[J].体育学刊,2010(10):26-31.

[24]王林,虞定海.传统武术传承场域嬗变论析[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2009(6):149-155.

[25]唐红明.论体育课场域中的权力运作[J].成都体育学院学报,2008(6):83-86.

[26]刘桂海.体育政治化:一个“场域”的理解[J].体育学刊,2015(6):8-13.

[27]高强.运动参与与个体社会化进程[D].上海:华东师范大学,2009.

[28]范运祥,杜志远,马卫平.体育教师文化资本的作用及其建构——布迪厄文化资本理论的启示[J].北京体育大学学报,2014(6):80-86.

[29]王金娟,王盛国.“体育产品”概念的场域论内涵与实践应用——以法国19世纪体操运动变迁为例[J].成都体育学院学报,2011(11):14-17,26.

[30]皮埃尔.布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导论[M].北京:中央编译出版社,1998:39.

[31]P.Bourdieu,L.D.Wacquant.An invitation to reflexive sociology[M].Chicago:The University of Chicago Press,1992:127.

[32]李全生.布迪厄场域理论简析[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2002,15(2):146-150.

[33]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:同济大学出版社,2004:149-150.

[34]宋惠芳.场域、惯习与文化资本——农村妇女城市社区参与边缘化的原因与对策[J].安康学院学报,2012,24(5):22-25.

[35]陈宇光.论布尔迪厄社会实践理论的三个核心概念[J].南通职业大学学报,2003,17(4):43-46.

[36]中国四大经济区域.360百科[EB/OL].http://baike.so.com/doc/3057744-3223145.html.

[37]李彬彬.家庭影响青少年体育参与的研究进展[J].成都体育学院学报,2004,30(1):12-15.

[38]刘志敏,李洋洋.我国农民体育生活方式发展特征研究[J].沈阳体育学院学报,2012,31(1):57-61.

[39]刘志敏.促进体育强国与全民健身运动协调发展战略研究[M].北京:北京体育大学出版社,2014(10):40-41.

[40]汪小红.论农村场域的惯习和资本——兼论农村的内部权力结构[J].大连海事大学学报(社会科学版),2012,11(2):71-75.

[41]张旭光.农民健身工程受惠百姓3.3亿人[N].中国体育报,2011-02-28.

[42]华奥星空.刘鹏:加强指导员工作实现全民健身跨越式发展[EB/OL].(2010-07-21)[2011-11-12].http://www.s:ort.gov.cn/n16/n299469/1600525.html.

[43]汲怀远.从社会学视角探讨农村人情消费异化的“场域与惯习”[J].文学界,2010(12):276.

[44]张正民.论我国学校体育发展方式转变[D].北京:北京体育大学,2015:15.

[45]李晓玲.布迪厄的场域和惯习:一个消费的视角[J].社会科学论坛,2008(11):26-30.

[46]朱伟珏.“资本”的一种非经济学解读——布迪厄“文化资本”概念[J].社会科学,2005(6):117-123.

[47]群体司.关于报送全民健身条例贯彻落实情况报告的通知[EB/OL].(2010-06-17)[2011-09-16].http://www.s:ort.gov.cn/n16/n33193/n33208/n33418/n33598/1562147.htm l.

[48]国家体育总局.《全民健身计划(2011-2015年)》实施效果喜人[EB/OL].(2015-12-24)[2016-05-11].http://www. sport.gov.cn/n317/n10506/c566816/content.html.

[49]龙新辉,李静.政府向社区社会组织购买公共服务探析[J].经济与社会发展,2011(3):24-25.

[50]洪岩壁,赵延东.从资本到惯习:中国城市家庭教育模式的阶层分化[J].社会学研究,2014(4):73-93,243.

责任编辑:刘红霞

Urban and Rural Residents’Sport Participation in China:Social Practice Theory Perspective

LI Yangyang1,2,LIU Zhimin2

(1.Department of P.E.,Liaoning Normal University,Dalian 116029,Liaoning,China;2.Department of Science P.E.Anshan Normal University,Anshan 114007,Liaoning,China)

To practice the conception of promoting the urban and rural sports balance development in the 13th Five-Year Chinese sports development Plan and achieving a new level of mass sports development goals,the study used paper questionnaires,mathematical statistics and other research methods to comparative urban and rural residents’sport participation in 12 provinces,municipalities and autonomous regions in China.The results show that urban and rural residents in a different field,having different capital,formed a unique habit,leading to significant differences in degree of sport participation,sports consumption and sports terms of values.Suggestions are from convergence of residents’interests in sport participation,cultivate the habitus and integration of cultural capital to narrow the gap of the degree of urban and rural residents’sport participation,behavior and sport consumption.

sport participation;urban and rural residents;comparing study;social practice theory

G811.4

A

1004-0560(2016)04-0059-07

2016-07-01;

2016-07-29

2010年国家社会科学基金项目:促进体育强国与全民健身运动协调发展战略研究(10BTY030);2014年辽宁省社会科学规划基金项目:自组织理论视域下辽宁省群众体育发展机制研究(L14DTY009)。

李洋洋(1979—),女,讲师,博士研究生,主要研究方向为体育教学理论与实践。