新型城镇化过程中农民工消费水平影响因素分析

2016-05-30冯虹李晨曦

冯虹 李晨曦

[摘要]在新型城镇化进程中提高农民工的消费水平对维持中国经济中高速发展有着重要意义。运用覆盖全国32个省区348个样本城市的2013年《中国流动人口动态监测》数据对影响农民工消费水平的因素进行分析,可以发现农民工的消费呈现“过度敏感性”和“过度平滑性”的特点。此外,研究还发现,农民工的消费支出与代际因素、婚姻关系、家庭成员数、职业身份、学历高低呈正相关。研究进一步发现,如果能完善农民工的社会保障体系,消除农民工的后顾之忧,农民工的消费支出会进一步增加。

[关键词]新型城镇化;农民工;消费;收入

[中图分类号]F713.55[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2016)03-0072-09

一、问题的提出

2011年,中国城镇常住人口第一次超过农村常住人口,标志着中国的城镇化进入了一个新的阶段。党的十八大以来,中央政府也不止一次提出新型城镇化建设是我国全面建成小康社会最为重要的内容,同时新型城镇化建设也是马克思主义政党完成共同富裕理想的重要一步。而新型城镇化的核心是人的城镇化,这意味着总量达2.74亿农民工中的大多数将在今后的10-20年里有序地市民化。①农民工完成向城镇居民的转化不只是简单的户籍变更,它将会带来消费习惯、消费结构、消费行为的巨大变化,因此农民工消费水平的变化将贯穿在中国新型城镇化的建设过程中。

近几年来,中国的经济增长增速下滑,供需结构性矛盾突出,居民消费不足已成为制约中国经济快速发展的重要因素之一。[1][2]研究制约农民工消费的影响因素和提高农民工的消费水平对突破中国经济发展的现有困局具有重大意义。

现阶段农民工的消费总体上体现了消费能力不足、缺乏长期消费打算的特点,新型城镇化建设将会显著改变这些农民工的消费特点。2014年农民工的边际消费倾向为0.33,远低于同期的城镇居民的边际消费倾向0.69。②同时他们的消费也集中于家庭生活的维持性消费,用于吃饭和购买一些基本的生活用品,很少会有长期的消费打算,故生活中耐用消费品的购买率极低,生活质量很差。[3]而新型城镇化建设将会带动农民工消费需求的转变,进而改变农民工的生活方式,完成其消费结构的升级。[4][5]农民工的城镇化意味着农民工的居住、就业环境稳定以及农民工社会保障的健全,这与农民工消费的增长与消费结构的变化融为一体,农民工将改变其“打工地挣钱、回家乡消费”的“候鸟式迁徙”的特征。

关于农民工消费问题的研究,学界已形成了一些成果,主要集中于农民工消费特点形成原因和影响农民工消费因素分析两个方面。对于农民工短期性、最小化的消费特点,一些学者认为是受到其长期以来的农村生活经历所致,众所周知,农民依赖土地生存,其食品与简单生活资料基本上能自给自足。由于政策限制,使得土地难以流转,这些初级的生产资料也造成了农民资产变现能力差,缺乏货币收入。这就造成了农民长期以来节俭的习惯,也保留到了农民工身上。[6]另一些学者认为农民工虽然进入城市,但是其社交网络依旧局限在其老乡与亲友之间,即使依托市场来找寻工作,农民工往往只能在城市的“次级劳动力市场”,从事一些非正规的就业,难以融入城市的社会、文化之中,以至于其消费习惯、消费行为与城市居民有一定差距。[7]在一定程度上说,人的消费能力是自身身份的体现,农民工在补偿心理的作用下会出现在基础层次消费提升不足的情况下追逐名牌,这是一种病态的社会现象。[8]

对于影响农民工消费的因素,多数学者认为农民工收入、职业身份以及个体的性别、受教育程度等会对其消费产生影响,[9][10]一些学者从西方经济学消费函数理论出发来研究影响农民工消费的因素,如利用持久收入理论来研究影响农民工的住房消费,[11]利用预防性储蓄动机理论研究不确定性条件下农民工的消费影响因素。[12]一些学者认为社会制度障碍也影响了农民工的消费水平。城乡二元结构的长期存在导致了农民工社会保障制度的不健全,进而引起农民工减少消费以规避可能收入的不稳定。[13]还有一些学者认为农民工的消费水平存在明显的代际性差异。新生代农民工是以一种矛盾的心态生活在城市之中,他们一方面拥有着强烈的消费欲望,另一方面又要克制自身的消费欲望以增加自身的储蓄,这与老一代农民工的能省则省有着很大的不同。[14]

国内外学者对农民工消费问题的研究也存在着一些不足之处。首先,农民工问题是中国特有的户籍制度下产生的社会现象,西方学者难以得到第一手数据。其次,西方经济学的前置假设往往在中国的现有条件下行不通。中国的社会经济在近30年内发生了天翻地覆的变化,而生命周期理论等往往要求经济稳定发展。因此对于西方经济学的消费函数理论不能简单地采取拿来主义。再次,消费支出的分析只是通过消费来研究诸如社会分层、社会融入等问题。消费分层被认为是社会分层的一个独立维度,通过消费分层研究能勾画出不同人群在社会中的不同地位。[15]张晶(2010年)通过研究在北京工作的女性农民工的消费情况得出了女工会出现趋向城市消费的消费偏好,但是难以进一步融入城市生活。[16]

二、农民工消费影响因素的作用机理分析

通过前文的文献梳理,对农民工消费的影响因素可以分为经济因素、社会因素和个体因素三个方面,经济因素主要是从收入的角度来研究其对消费的影响,社会因素是从针对农民工的社会保障制度的角度研究其对消费的影响,个体因素是研究农民工的性别、代际、受教育程度、家庭等因素对其消费的影响。

(一)经济因素

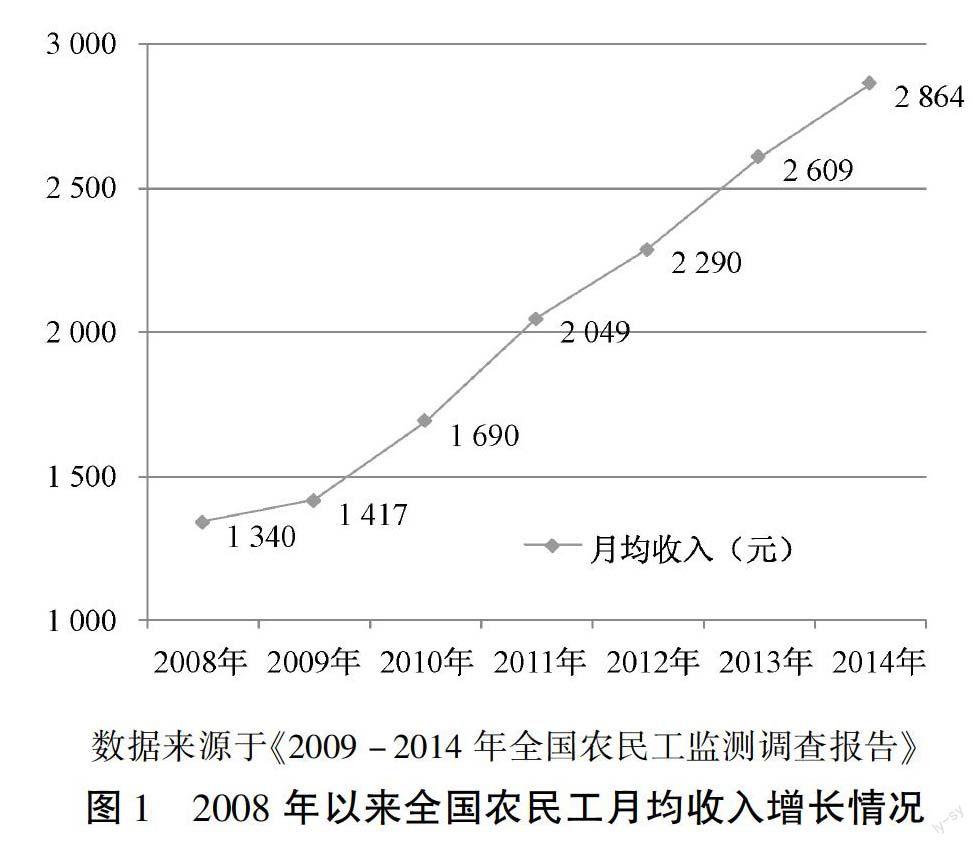

一般认为经济学中的收入是由两部分组成,一部分是消费,另一部分是储蓄,消费源于收入,所以收入的多寡对消费有着至关重要的影响,并用消费函数来表示收入与消费的关系。由图1的数据可知,农民工的月均收入从2008年的1340元增长到2014年的2864元,7年内实现了翻倍的增长。而2014年全国城镇居民的月均收入也只有2404元①,已经低于全国农民工的月均收入,所以农民工已具有一定的消费能力。

消费函数的发展经历了从绝对收入理论到生命周期理论,再到预防性储蓄理论的过程。绝对收入理论认为消费与收入应该呈现出线性关系,消费随着收入增加而增加。随着Kuznets(1942)对美国1879-1888年及1929-1938年两阶段国民生产和资本净积累的研究结果的发布,人们发现了储蓄率和消费率是长期稳定的,这就促使了生命周期理论的诞生。[17]生命周期理论认为代表性消费者在人一生能获得的总收入的约束下平滑地安排其一生的支出,然后可以得出一国的储蓄率与人均收入无关,只与经济增长率相关(Modigliani,1986)。[18]生命周期理论能够从理论上解释储蓄率和消费率的长期稳定,但是在解释具体的实证模型时出现了很大的问题,消费者的预期消费往往受到短期收入的很大影响,这个特性被称为“过度敏感性”,而对长期收入变化反应缓慢,这个特性被称为“过度平滑性”,这就进一步催生了预防性储蓄理论。Deaton(1991)提出生命周期理论的前置条件,即人们在需要钱的时候总是能利用自己未来的现金流从银行取得贷款来支持消费(无流动性约束限制)不一定总是成立,在这种情况下,储蓄就显得非常必要,需要有一定的预防性储蓄。当短期收入增加时,消费者在留足预防性储蓄的基础上会增加消费。[19]现实中的农民工恰恰处于流动性限制下,农民工往往很难从金融机构里取得贷款,同时农民工的收入也具有一定的不确定性,因为农民工在工作过程中签订劳动合同的比例是很低的,因此农民工预防性储蓄的动力就更强。所以农民工消费呈现出“过度敏感性”和“过度平滑性”。

(二)社会因素

社会因素是考量外在的社会福利制度对农民工的消费是否会产生影响。由于户籍制度的存在,中国有两套社会保障体系,一套是针对农村居民的保障体系,包括农村养老保险和农村医疗保险,一套是城镇居民的社会保障体系,包括城镇养老保险、城镇医疗保险、失业保险和住房公积金。由预防性储蓄理论可知,农民工会因为收入的不确定性进行一定的预防性储蓄,而社会保障制度的建立就是为了降低未来的不确定性对经济的冲击,所以社会保障制度能在一定程度上降低预防性储蓄的比例,进而促进消费。卢海阳通过分析21个省市农民工的调研数据发现城镇社会保险对农民工家庭消费具有显著的影响,养老、医疗、失业保险的影响为正,工伤保险的影响为负。[13]并且社会保险对中低收入的农民工家庭消费支出影响较大。Browning and Lusardi(1996)提出,完善社会保障制度可以使得多数人减少大规模的预防性储蓄,从而促进消费。[20]而农民工的户口在农村,却在城市工作,正好处于社会保障制度的中间地带,这对农民工参与社会保障制度带来较多问题。

(三)个体因素

农民工的消费受到其个体因素的影响。这里的个体因素包括性别、学历、代际特征、职业、行业、婚姻、家庭成员数等。比如受教育程度,受教育程度越高意味着农民工知识和见闻越多,对生活的品质就会有更高的要求,对应的消费支出可能就越高。[21]比如代际特征,新生代农民工基于出生时的环境、文化水平、接受能力等较老一代农民工有了很大的提高,上述因素会使得新生代农民工在消费上与老一代农民工有着很大不同。[14]比如职业与行业,处于不同职业和行业的农民工的社交圈有着很大的不同,如果农民工是个老板,那他维持自身社交的成本较他手下的职员会高很多,所以消费会更多。比如婚姻,当农民工结婚后会对住房条件产生更高要求,进而增加了住房的消费支出,并且在有了孩子之后对住房空间增加的需求更为强烈。比如家庭成员数,当家庭成员数增加后,农民工家庭衣食住行的消费就会增加。

三、实证分析

(一)数据来源

对农民工影响消费因素的实证分析所使用的数据来源于2013年国家卫计委全国流动人口动态监测结果。此数据取了三阶段与规模成比例的抽样方法,随机选择调查对象,调查范围涵盖了31个省区和新疆生产建设兵团,选取了包括直辖市、省会城市和人口较多的州、地级市和县级市在内的348个样本城市。其调查对象是在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的年龄在15-59周岁之间的男性和女性流动人口,共调查了45万余名流动人口。在留取了户口为农业户口的流动人口,并删除信息不全和明显错误的样本之后,本文最终选取的样本数量为169650个。

(二)数据描述

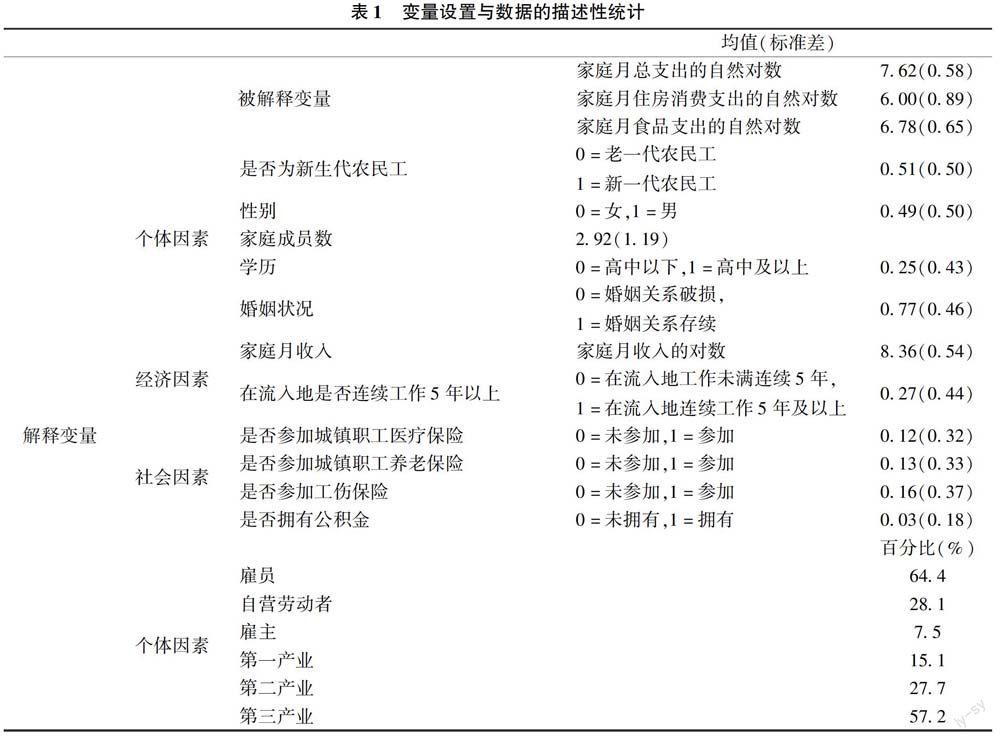

表1对数据中被使用的关键变量和农民工的消费情况进行了描述性统计。本文选取了农民工的家庭月消费支出、家庭月住房消费支出和家庭月食品消费支出三个解释变量来反映农民工消费支出。之所以选取三个解释变量,原因有以下两点:1.如果只采用农民工的家庭月总消费支出,将较难确定文章选用模型的稳健性,多了两个相近的解释变量能比较出模型是否稳健和是否有明显的设定错误。2.通过加入家庭月住房消费支出和家庭月食品消费支出可以更细致观察不同因素对消费不同方面的影响,比如上文提到婚姻与否会对住房消费的影响较大。为了消除横截面数据常出现的异方差现象,模型中对上述三个被解释变量取了自然对数。

根据前文的作用机理分析,模型选取了家庭月收入、性别等数据能得到的变量作为解释变量。针对经济因素,模型选取了家庭月收入和在流入地是否连续工作5年两个解释变量分别去对应经济因素的短暂性收入和长期性收入。针对社会因素,模型选取了是否参与城镇医疗保险、城镇养老保险、工伤保险以及是否拥有公积金作为解释变量。针对个体因素,模型选取了农民工的性别、职业身份、行业等作为解释变量。其中对于婚姻状况,以未婚和已婚的区分不能清晰地看出其对消费的影响,根据样本的内容,把初婚与再婚都看作婚姻关系存续,而未婚、离异与丧偶都看作婚姻关系破损。

由表1可知,样本中农民工的男女比接近1∶1,新生代与老一代农民工的比例也接近1∶1,婚姻关系存续的比例达到77%,家庭成员数接近3,但是农民工学历普遍偏低,拥有高中以上学历只占25%。农民工的家庭月总消费支出为2039元,其中住房消费支出为403元,食品消费支出为880元。农民工的家庭月收入为4273元,在流入地工作5年以上的比例有27%。农民工参与城镇社会保险的比例很低,参与城镇职工医疗保险的有12%,参与城镇职工养老保险有13%,参与工伤保险的有16%,而拥有公积金的只有3%。样本中农民工职业身份最多是雇员,达到了64.4%,而职业身份分别是自营劳动者和雇主的比例分别为28.1%和7.5%,可见农民工的职业身份一般较低。样本中农民工处于第一产业的比例为15.1%,处于第二产业的比例是27.7%,处于第三产业的比例57.2%,农民工大比例进入第三产业。

(三)模型构建

由于被解释变量都是连续变量,因此使用线性回归模型来研究影响农民工消费支出的因素。考虑到前文把影响因素分为经济因素、社会因素和个体因素三个大类,线性回归的基准模型可以表达为:

Incost=α0+β1ecom+β2soci+β3pers+μ(1)

其中cost表示被解释变量农民工的消费支出,ecom表示影响消费支出的经济因素,soci表示影响消费支出的社会因素,pers表示影响消费支出的个体因素,μ代表随机误差项。经济因素有家庭月收入和在流入地是否连续工作5年以上两个解释变量表示,社会因素由是否参与城镇职工养老保险、是否参与城镇职工医疗保险、是否参与工伤保险、是否有公积金四个解释变量表示,个体因素由是否新一代农民工、性别、家庭成员数等7个解释变量表示。

如果将上述所有解释变量都加入线性回归模型进行分析,可能会导致线性回归模型出现多重共线性,并且模型采取的是横截面数据,异方差是否存在也是一个重要的问题,因此要对此模型进行深入讨论。由经典的明瑟工资决定方程可知,[22]收入与学历是存在正向的线性关系,当农民工的学历提升时,工资收入会有一定程度的提升,若将农民工的收入与学历均作为解释变量加入线性回归模型时,就会出现多重共线性。另一组需要的解释变量是农民工的收入与职业身份。通过对样本中数据就农民工的收入与职业身份进行pearson相关性检验可知,它们的pearson相关系数达到了0.209,并在0.01水平上显著,因此将它们同时作为解释变量加入到线性回归模型时也会出现多重共线性。考虑到农民工的学历与职业身份并没有明确的相关性,而且由上文分析可知,研究学历和职业身份对农民工消费水平有着一定意义,因此构建两个线性回归模型。一个模型包含农民工的收入作为模型的解释变量,不包含农民工的学历和职业身份,另一个模型包含农民工的学历和职业身份作为模型的解释变量,不包含农民工的收入。由于有三个被解释变量,因此得到了6个线性回归模型。

运用Eviews7.0对所选取的解释变量进行怀特检验得到两个线性回归模型的P值均为0.0001,不支持怀特检验的原假设,故线性回归模型不存在异方差,因此不需要用GLS方法对线性回归模型进行修正。

四、实证结果与分析

(一)实证结果

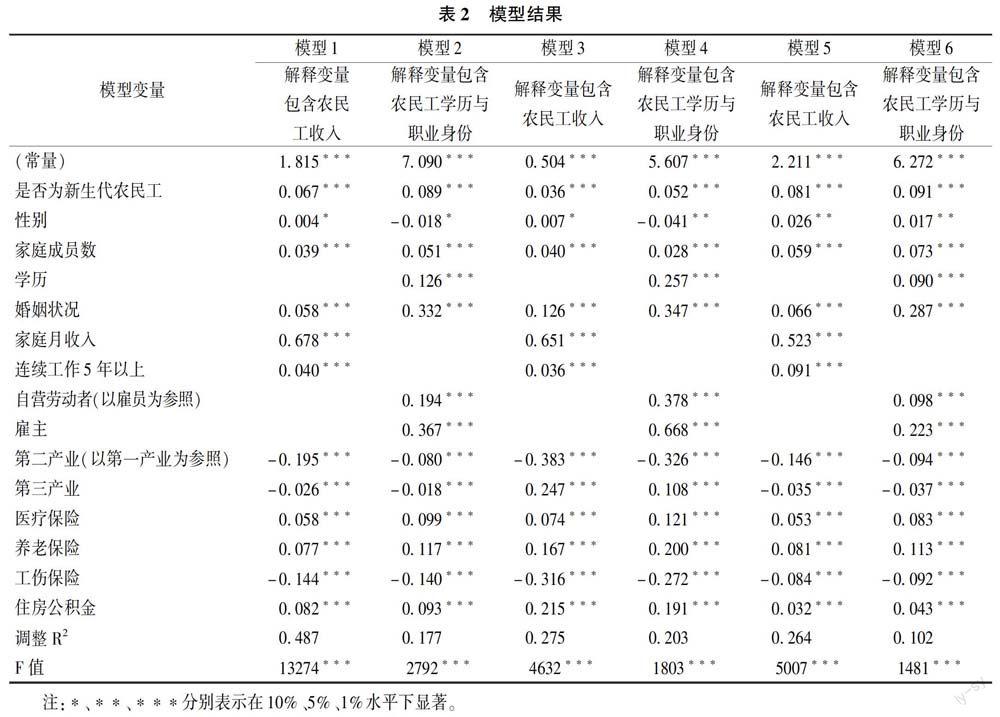

由spss17.0运算可得表2的结果。模型1和模型2是以农民工家庭月总消费支出为被解释变量,由表2内容可知,模型1包含将农民工的家庭月收入和是否在流入地连续工作5年以上作为模型的解释变量,不包含农民工的学历和职业身份,模型2包含将农民工的学历和职业身份作为模型的解释变量,不包含农民工的家庭月收入和是否在流入地连续工作5年以上。因为基准模型把农民工的家庭月收入和是否在流入地连续工作5年以上分别作为影响农民工消费支出的短暂性收入和长期性收入,以验证预防性储蓄理论是否在农民工身上有所体现。同理模型3、模型4和模型5、模型6分别是以农民工家庭月住房消费支出和农民工家庭月食品消费支出为被解释变量。模型3和模型5、模型1包含将农民工的家庭月收入和是否在流入地连续工作5年以上作为模型的解释变量,不包含农民工的学历和职业身份。模型4和模型6包含将农民工的学历和职业身份作为模型的解释变量,不包含农民工的家庭月收入和是否在流入地连续工作5年以上。模型1至模型6中除了性别以外的解释变量的显著性水平均在1%以下,且6个模型的R2均在可以接受的范围内,表明模型结果对农民工消费的影响因素有一定的解释度。

(二)实证结果分析

1.农民工的家庭收入对农民工消费的影响很大,并且明显地体现了预防性储蓄理论的“过度敏感性”和“过度平滑性”。之前的研究较多地是从不确定性的角度去分析农民工的消费,认为外出务工的农民工存在着收入与支出的不确定性,这很大程度上会影响其消费,[10][12]而没有明确地运用预防性储蓄理论去解释影响农民工消费的因素。基于预防性储蓄理论将收入分为短暂性收入和长期性收入两个部分,把农民工家庭月收入理解为影响农民工消费的短暂性收入,把是否在流入地工作5年以上作为影响农民工消费的长期性收入,明确地论证农民工消费是否具有“过度敏感性”和“过度平滑性”。 由表2的结果可知,3个模型中长期性收入对消费支出影响的权重均值仅为0.065,远低于短暂性收入的影响,短暂性收入在3个模型中对消费支出的权重均值达到了0.617,而且也远远高于别的其他解释变量的影响权重。由此可以认为短暂性收入是影响消费支出的最重要因素,并且“过度敏感性”和“过度平滑性”在农民工消费中有着显著的体现。

2.农民工的消费受到代际因素影响明显,新生代农民工的消费要高于老一代农民工。之前有不少研究涉及农民工消费的代际影响,一般认为新一代农民工与老一代农民工消费存在不同,虽然新一代农民工依然具有老一代农民工勤劳简朴的特点,但是消费需求已经有很大程度的上升,消费水平明显高于老一代农民工。[23][14]这也不难理解,老一代农民工虽然有了一定的积蓄,但是他们多数都经历过苦日子,总希望通过少消费来增加储蓄,为未来生活的不确定性留下选择的余地,因此老一代农民工的节俭意识很强。而在新一代农民工出生之后,中国的平均生活水平就不断提高,使得新一代农民工在潜意识中没有节俭的习惯,再加上新一代农民工年龄较小,没有家室负担,更敢于花钱来满足自身的消费欲望。同时由于新一代农民工接受新鲜事物的能力较强,在城市消费文化熏陶下,他们倾向于被城市的消费习惯同化,会像城市居民一样去追逐名牌产品和一定的现代生活方式,所以消费支出相对较多。

对比6个模型中代际因素的权重变化还可以发现食品消费因代际因素发生变化而变动最为敏感,住房消费最不敏感。因为不论新一代农民工还是老一代农民工在城市居住的环境是类似的,通常是租房或者是居住职工宿舍,真正在城市买房的比例很低,样本数据也能反映这一特点,样本中农民工在城市买房的比例在10%以下。所以住房支出随代际因素变化的差异不大,而其他支出更易受到两代农民工节俭意识不同的影响。

3.农民工的家庭消费与被调查者的性别变化关联度不强,在有些模型中的显著性水平只有10%,并且性别变化与消费支出有时是正相关,有时是负相关。上述结论并不难以解释,由于农民工的家庭消费是以家庭为单位,数据本身与被调查者性别的相关性不强,也就是说不论被调查者性别是男是女,他们回答的内容都是自己家庭的消费支出。因此就会造成性别这个解释变量在多个模型中显著性不强,相关性时正时负的结果。

4.处于正常婚姻关系的农民工的消费支出会增加,并且家庭成员越多,消费支出越高。之前的研究很少涉及婚姻与家庭成员数对农民工消费的影响,只有孔祥利将婚姻作为控制变量去讨论影响农民工消费的因素。[10]之所以处于正常婚姻关系的农民工消费支出会增加,是因为在结婚后农民工通常不再是一个人居住,而以家庭为单位在打工城市生活,很多文献也指出近几年来以家庭为单位在打工地生活的农民工比例越来越高。以家庭为单位的生活方式较一个人生活的生活方式会对居住环境产生更高的要求,这会很大程度上增加农民工家庭消费的月支出。模型结果也印证上述推测,当被解释变量是住房消费支出时,婚姻状况所在的权重最大。还有一个原因是农民工结婚后自身生活会更加稳定,在稳定的预期下农民工的消费支出会增加。

一般情况下,农民工的家庭成员数越多意味着农民工生的孩子越多。从孩子的衣食住行到孩子的教育,再到孩子的婚嫁都会产生大量的消费支出,所以鼓励生育是能增加农民工的消费支出的。

5.农民工职业身份提高和学历的提升会增加农民工的消费支出。之前的研究缺乏深挖职业身份对农民工消费的影响,一方面因为职业身份的分类缺乏相对统一的标准,其次,多数有关农民工消费的问卷通常只设计询问农民工所处行业,忽略了其职业身份。本研究沿用了蔚志新对职业身份的分类,将农民工的职业身份分为雇主、自营劳动者和雇员。[24]随着农民工职业身份由雇员变成自营劳动者,再变成雇主,其社会关系变得逐渐复杂,由原来的只需要面对同事和主管,并做好自己的工作,变成要应付社会上方方面面的关系来支持自身生意的发展。为了维持这些复杂的社会关系稳定需要有一定的消费支出,所以农民工在职业身份提高后,消费支出会增加。

关于学历对农民工消费的影响,之前研究与本文观点相近,认为学历的提升提高了农民工的消费支出。[10][12]因为学历的提升意味着农民工的学识和见识的提高,这一方面使农民工职业身份提高的机会增加,另一方面使农民工在就业竞争方面的压力减轻,农民工工作的稳定性增加。当农民工工作的稳定性增加时,农民工就更敢于消费。因此在这些因素的综合作用下,农民工学历的提升会带来消费支出的增加。

对比6个模型中职业身份和学历的权重变化还可以发现,住房消费因职业身份和学历发生变化而变动最为敏感,食品消费最不敏感。因为职业身份高学历与农民工的收入是正相关,职业身份高和学历高的农民工收入就越高,对应的消费支出就越高。而住房消费相对于食品消费是高端消费,随着消费的增加,食品消费的比例会越来越小,住房消费的比例越来越大。这就造成了住房消费因职业身份和学历发生变化而变动最为敏感,食品消费最不敏感。另外住房的好坏往往反映了不同人的社会层次,职业身份高和学历高的农民工往往社会层次较职业身份低和学历低的农民工高,住房消费必然会增加。

6.从事第一产业的农民工消费支出最高,与其相差不大的是从事第三产业农民工的消费支出,消费支出最少的是从事第二产业的农民工。三次产业对农民工消费的影响在之前的研究中很少涉及,但是三次产业对农民工消费确实存在影响,这与三次产业的行业性质相关。第一产业和第三产业的行业集中度较低,职工的食品支出以自己解决为主,而第二产业中制造业、采掘业、建筑业的规模都较大,吃饭方面一般为单位解决,这就在很大程度上减少了农民工自身的消费支出,造成了从事第一产业的农民工消费支出最多,而从事第二产业的农民工的消费支出最少。从模型结果上也能得出上述解释,以第一产业为参照,第二产业的食品支出最少,第三产业与第一产业权重相当。当被解释变量是住房支出时,第三产业的消费支出最多,第二产业的消费支出最少,这与第三产业一般在城市内部有关,城市内部的房价较高,对应的住房支出就会增加。

7.参与城镇职工医保、养老保险和拥有公积金的农民工消费支出较多,而参与工伤保险的农民工的消费支出则较少,这与卢海阳、董昕等的研究结果相似。[11][13][25]从作用机理上看,当农民工拥有的社会保障越多,农民工需要的预防性支出就越少,因此对农民工消费支出的增加有着正面的影响。[26]从模型结果来看,当农民工有城镇职工医疗保险、养老保险和住房公积金时,对其消费支出的影响差别不大,而当农民工拥有工伤保险时,农民工的消费支出是减少的。这与参加工伤保险的农民工的行业一般是高危行业有关,因为是高危行业,农民工面临的风险就较大,预期收入会减少,潜在的医疗开支会增加,这就压缩了农民工的消费能力。此外还可以发现,农民工是否拥有住房公积金对住房消费支出的增加影响显著,权重比例远远大于消费总支出和食品消费支出对应的权重比例。

(三)模型稳健性分析

从样本的数据量上看,样本的数据量很大,能很好地避免横截面数据的异方差性,前文中的怀特检验也印证了上述判断,同时也使得模型中解释变量的权重指数显著性较好。从样本的结构上看,样本信息缺失的比例较低,因此不用考虑选择性偏差的问题。从解释变量的权重符号上看,除了不显著的性别变量外,当被解释变量不发生变化时,对应解释变量权重指数的符号是一致的,说明模型的构建是稳健的,具有很好的可重复性。

五、结论

根据上述结论,本文提出如下相关启示:

维持婚姻关系稳定,提倡多生育有利于提升农民工的消费支出。长期以来中国的社会传统对婚姻关系是非常重视的,但是近些年来在西方自由主义浪潮的冲击下,年轻人过度强调个体自由,这使中国传统婚姻关系的约束力下降,婚姻的稳定性与之前相差较大。

通过多种手段继续帮农民工提高收入来提升农民工的消费支出。通过模型结果可知,收入是影响农民工消费支出的决定性因素。因此,需要政府通过对现有税收体制进行改革来改善现在收入分配两极分化的现象,并进一步提高对于农民工这种低收入群体的转移支付。

通过创建中小型城市的就业平台,促进农民工向中小型城的回流,进而提升农民工的就业身份。因为农民工在大城市中的竞争力较弱,难以与大学毕业生去竞争好的就业岗位,而在中小型城市的竞争力相对较强,有利于提升农民工的就业身份,促进农民工消费。

提升农民工的学历可以从两个方面入手,一方面是为在职农民工提供更多学历教育与职业教育的机会,使得有学习欲望的农民工能有机会继续深造。另一方面可以延长义务教育的年限。农民工已经是中国产业工人的主体,延长义务教育年限,提升农民工的学历水平既能增加农民工消费,又能促进中国经济产业的升级转型。

完善社会福利,消除农民工消费的后顾之忧。由数据可知,农民工参与社会保险的比例很低,一方面需要加强国家监管,对未能做到农民工社会保险完全覆盖的企事业单位进行处罚来保障农民工加入城镇社保体系的比例;另一方面是基于农民工在不同城市间的流动性大的特点,处理好国内不同城市间的社会保险难以接续的问题,提高农民工参与社会保障的积极性。

[参考文献]

[1]金碚:《中国经济发展新常态研究》,《中国工业经济》2015年第1期。

[2]雷潇雨、龚六堂:《城镇化对于居民消费率的影响:理论模型与实证分析》,《经济研究》2014年第6期。

[3]李晓峰、王晓芳、高旺盛:《基于ELES模型的北京市农民工消费结构实证研究》,《农民经济问题》2008年第4期。

[4]姚士谋、张平宇、余成、李广宇、王成新:《中国新型城镇化理论与实践问题》,《地理科学》2014年第6期。

[5]张占斌:《新型城镇化的战略意义和改革难题》,《国家行政学院学报》2013年第1期。

[6]冯桂林、李淋:《我国当代农民工的消费行为研究》,《江汉论坛》1997年第4期。

[7]王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。

[8]严翅君:《长三角城市农民工消费方式的转型》,《江苏社会科学》2007 年第3期。

[9]周林刚:《地位结构、制度身份与农民工集体消费》,《中国人口科学》2007年第8期。

[10]孔祥利、栗娟:《我国农民工消费影响因素分析——基于全国28省区1860个样本调查数据》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。

[11]董昕、张翼:《农民工住房消费的影响因素分析》,《中国农村经济》2012年第10期。

[12]钱文荣、李宝值:《不确定性视角下农民工消费影响因素分析——基于全国2679个农民工的调查数据》,《中国农村经济》2013年第11期。

[13]卢海阳:《社会保险对进城农民工家庭消费的影响》,《人口与经济》2014年第4期。

[14]唐有财:《新生代农民工的消费研究》,《学习与实践》2009年第12期。

[15]李春玲:《当代中国社会的消费分层》,《中山大学学报(社会科学版)》2007年第4期。

[16]张晶:《趋同与差异:合法性机制下的消费转变》,《中国青年研究》2010年第6期。

[17]Kuznets S.:“National Income and Taxable Capacity National Income and Taxable Capacity”,American Economic Review,Vol.32,No.1,1942,pp.37-75.

[18]Modigliani F.:“Life Cycle,Individual Thrift and the Wealth of Nations”, Science,Vol.234,No.4777,1986,pp. 704-712.

[19]Deaton A.:“Saving and Liquidity Constraints”,Econometrica,Vol.59,No.5,1991,pp. 1221-1248.

[20]Browning M.,Lusardi A.:“Household Saving: Micro Theories and Micro Facts”,Journal of Economic Literature,Vol.34,No.4,1996,pp.621-635.

[21]赵春明、李宏兵:《出口开放、高等教育扩展与学历工资差距》,《世界经济》2014年第5期。

[22]Mincer J.:Schooling,Experience and Earnings,Columbia University press,1974,pp.176-181.

[23]金晓彤、崔宏静、李茉:《新生代农民工教育型文化消费对务工收入的逆向作用机制分析——基于全国31省份4268份调查问卷》,《农业技术经济》2012年第6期。

[24]蔚志新:《就业流动人口的单位分布及其社会保险参与状况分析——基于106个城市流动人口动态监测数据结果》,《西北人口》2014年第9期。

[25]田虹、王汉瑛:《中国城乡居民文化消费区域差异性研究——基于面板门槛模型的实证检验》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2016年第3期。

[26]赵卫华:《从私人消费/集体消费的关系看我国民生发展的阶级性》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》,2014年第2期。

(责任编辑 刘永俊)