论扩大社区矫正的范围

2016-05-30刘强

刘强

[摘要]近年来,与伦敦、纽约犯罪率稳中有降相反,上海的犯罪率在继续攀升。控制犯罪的因素有多方面,上海与伦敦、纽约在对罪犯管理模式方面的一个重要差距是忽视了适当扩大对罪犯的社区监管。“扩大”是指对于短期特别是1年以下被判处监禁的罪犯尽可能放在社区服刑,对监禁刑满释放人员要给予至少1年的社区监督管理。研究表明,短期监禁释放人员的重犯率高于长期监禁和社区服刑人员的重犯率,罪犯刑满出狱后1年内的重犯率最高。适当扩大对罪犯的社区监管,有利于减少罪犯在狱内的“交叉感染”、降低刑罚成本及降低重新犯罪率。将更多罪犯放在社区管理,需要对其适当严格管理和增加必要的刑罚负担,以确保贯彻罪责刑相适应的原则,确保社区的安全并缓解居民的心理压力。

[关键词]刑罚执行;社区监管;刑事法律试验区

[中图分类号]D916.7[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2016)03-0001-07

一、刑罚执行模式改革的紧迫性:上海近年犯罪率高发

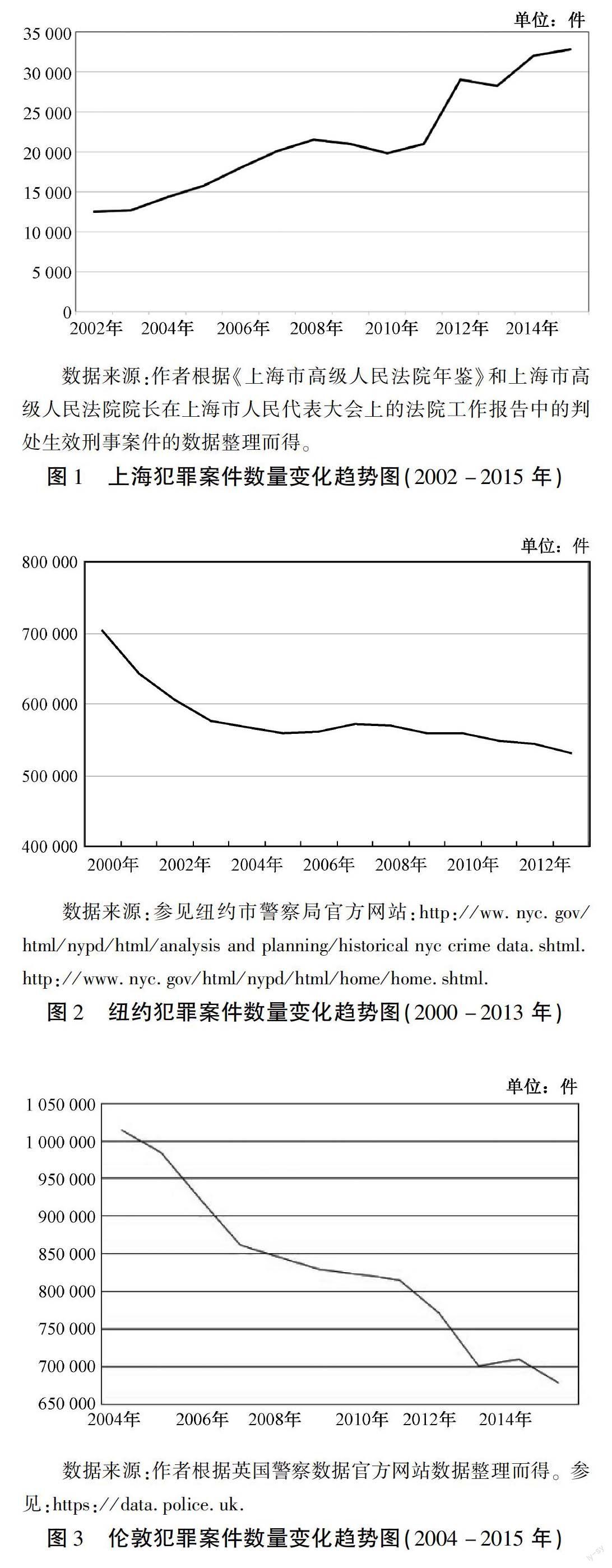

上海犯罪率近10年快速提升,自2011年起跳跃式增长,带来监禁刑执法成本的高位运行,其中重犯率与对罪犯监管机制的设置不合理具有关联性。与此同期的10年,伦敦犯罪率快速下降,纽约犯罪率平稳下降。

(一)上海的犯罪率及监狱成本均达历史高位

上海的犯罪率在2015年达到历史最高点。据上海市高级人民法院对2015年的刑事统计显示:全市法院共判处生效刑事案件3.27万件,①与2011年全年共判处生效刑事案件2.0296万件相比,三年间犯罪案件增长了61%,而上海的人口数从2011年底的2347万增加到2015年底的2374万,增长幅度仅为1.15%,近10年上海的犯罪率呈快速上升趋势(图1)②,这些罪犯大部分被判处监禁刑,目前上海监禁人口已达2.7万人,致使监狱总支出高位增长,现在每个罪犯的管理费每年约需6万元,比社区服刑人员每年约需1万元的管理费高出5万元。

与此同期,纽约和伦敦的犯罪率在近10年来呈现下降的趋势(见图2、图3)③。是什么原因导致上海犯罪率高发、纽约和伦敦下降,有哪些经验值得借鉴,如何有效地治理上海的犯罪?这是值得深究的问题。

影响犯罪率高低的因素具有多元性。与英美的犯罪刑罚控制模式相比较,其中的一个重大差异是:纽约、伦敦的大部分罪犯在社区而非在监狱服刑。因此,扩大罪犯在社区服刑与降低犯罪率及监禁成本的因果关系值得我们关注。

(二)上海短刑犯重犯率高及监管机制不合理

通过对犯罪相关文献的汇总梳理和理论分析,在上海市监狱局和社区矫正管理局的支持下,笔者于2014年组织了对上海市9所监狱关于重新犯罪的调研,团队成员随机对122名重新犯罪人员进行了个别访谈,调查发现重新犯罪者50%以上为短期刑犯,通过进一步调取相关资料,开展对犯罪现象、犯罪原因的探究,笔者得出与此相关的结论有三:一是短刑犯改造难。他们释放后的重犯率高于长刑犯和在社区服刑罪犯的重犯率。原因在于他们进监后获得“交叉感染”;监狱管理制度在设计上使他们难于获得减刑假释(监狱的行政和法律奖惩是根据罪犯在狱中的表现并以计分考核为基础的,记分需要积累到一定程度,而短刑犯的考评积分较难达到减刑假释奖励的最低条件,与长刑犯相比,获得减刑假释奖励处于劣势,这样影响了他们积极改造的热情,导致混刑度日者居多)。同时,短刑犯在刚刚适应监禁新环境后就出狱,缺乏长期监禁的痛苦体验和再社会化过程。二是罪犯刚从监狱释放后的重新犯罪率最高。研究显示,出狱人的重犯率随时间的延长而递减。刚出监人员面临就业和生活的困难,受到一定的社会歧视,缺乏技能的培训,部分吸毒者缺乏戒毒的治疗,他们不太容易处理家庭的矛盾,很容易与原来的负面朋友交往。三是获得减刑出狱人员的重犯率大于假释出狱人员的重犯率。目前上海市监狱系统仍采用“减刑为主、假释为辅”的罪犯奖励措施,即大多数罪犯能获得减刑,这些罪犯从监禁状态进入社区生活没有过渡期,更没有适当的监管措施和教育矫正项目,加上较多刑释人员为流动人口,容易重新犯罪。

对短刑犯重犯率高的进一步观察还可发现如下特点:(1)监禁短刑犯中,半数以上的罪犯是两次及以上犯罪,但每次犯罪所造成的社会危害及影响相对不大,所以每次所判刑期都较短,监狱成为他们的“旋转门”;(2)短刑犯服刑期短,刑罚的特别威慑程度相对较低、教育改造时间有限、改好难度大,由于罪犯改造所需时间与刑期不相吻合,监狱管理短刑犯不容易出效果、出经验、出政绩,因而在监狱管理工作中对短刑犯的改造容易被忽视;(3)刑罚执行衔接不到位。罪犯出狱后安置帮教乏力,难有考察监管措施,是短刑犯出监后在适应期犯罪高发的客观条件。

面对以上现实问题,受现有法律的制约,上海仍然采用“重监禁、轻社区刑罚执行”的罪犯管理运作模式,对刑满释放人员缺乏有效管理的抓手。虽然上海于2002年率先在全国进行社区矫正试点,希望通过适当扩大假释率,改变“重监禁、轻社区刑罚执行”的相对落后的罪犯管理机制。但截至2014年12月底,上海监狱押犯为2.7万人,社区服刑人员为0.85万人,不算看守所的押犯,社区服刑人员占全部服刑人员的比例为24%,若加上看守所的押犯,社区服刑人员的比例更低。上海的假释率虽然从2002年的2%增长到2014年的9%,但假释率仍然明显偏低;缓刑案判决件数虽然由2003年的22%增加到2012年的31.5%,但仍有一部分余刑在3个月以上1年以下的罪犯在监狱服刑,而他们中的大多数在监狱服刑是弊大于利。另外,上海与全国一样,目前对刑满释放人员采用的安置帮教由于没有必要的强制措施,缺乏制约,导致帮教往往流于形式,容易引发重新犯罪。以上问题的存在并不能归咎于相关部门的工作不力,主要问题在于制度设计上不能与时俱进。因为目前的改革创新在没有立法机关授权的条件下是不能突破现行法律规定的。

二、刑罚执行模式的借鉴:伦敦、纽约治理策略的调整

(一)伦敦借助国家立法大幅增加社区服刑人员的数量

英国于2014年通过立法推出转向更生项目,其中的内容包括:原来需要进入监狱的轻刑犯(1年以下)全部改为进入社区服刑,对监禁释放人员要求保持至少有1年的监督期,另外,继续保持对重刑犯(1年以上)实行法定释放监督制度。这些措施是通过研究证明对重犯率下降、刑罚成本降低有明显作用后才采用的。

英国国会在2014年通过了《2014年罪犯更生法》,该法对英国《刑事司法执法法》(《Criminal Justice Act》)进行了修改,上述改革是罪犯更生法的重要内容,2015年已经生效。笔者在2015年2月到英国进行了调研,该调研获得英国驻上海总领事馆的支持,先后到英国司法部罪犯管理局、伦敦的监狱、法院、缓刑办公室等机构考察座谈。英国是目前在世界范围内刑事执法管理领域改革创新表现出色的国家。

英国通过扩大社区监管范围来降低重犯率的依据是:短刑(1年以下)监禁犯释放后的重犯率明显高于长刑(1年以上)监禁犯和社区服刑犯期满后的重犯率。英国对2010年12月底被认定有罪或从监狱释放的罪犯在12个月内的重新犯罪情况做了分类统计:被判处12个月以下监禁刑罪犯在释放后的重犯率占57.6%,共有17560人犯有83107次罪;对于被判处12个月以上监禁刑罪犯在释放后的重犯率为35.9%,共有9170人犯有28244次罪;对于那些仅被法院判处社区服刑的,重犯率为34.1%,共有49636人犯有157796次罪。另外,从以上监禁罪犯刑满后重犯率的时间分布来看,罪犯释放后在第一年内重犯率最高。据统计,在2000年从监狱释放的成人罪犯中,45.8%的在第一年内重新犯罪,在第2-3年内的重犯率共增加了20.3%,第4-5年的重犯率共增加了6.4%。[1]可见,罪犯释放后的第一年重犯率最高,以后逐年递减。另外,罪犯在监狱服刑成本昂贵,每个罪犯每年在监狱的全部费用是社区服刑人员的10倍。

从减少重犯、降低刑罚成本出发,英国现在已经生效的《2014年罪犯更生法》中规定:将被判处监禁刑1年以下的罪犯全部放在社区服刑,对从监狱释放的罪犯必须有至少1年的监管更生期。对绝大多数刑期1年以上重刑犯在监狱服刑期满1/2,实行法定释放社区监督。这些措施在2014年修改《刑事法》、出台《2014年罪犯更生法》之前,在局部地区对于改革方案进行了试点,并且进行了效果评估,证明对重犯率的降低起到了积极作用。到2015年初,英国监狱押犯为8.6万人,社区服刑人员数量猛增,从原来的19万人增加到24万人,社区服刑人员占全部服刑人员的74%。为加强对社区服刑人员的管理,英国除法务部罪犯管理局下属的缓刑局承担对社区服刑人员的管理外,在2014年又在全国成立了21个社区罪犯更生公司,属于政府购买服务、民营运作管理社区服刑人员性质的机构,目的是提高工作效率,降低成本。

伦敦在英国扩大社区监管的改革中起到了率先垂范的作用。目前,政府社区刑罚执行机构——缓刑办公室与民营机构紧密合作,公安机关积极配合,还有多机构定期对社区服刑危险犯的合作评估机制,法官在判处社区刑罚时认真听取缓刑官的意见,专门负责审前调查的缓刑官办公室设在法院而非缓刑办公室,这样便于法官与缓刑官的及时沟通。另外还采取了重新犯罪率降低与工作人员奖励挂钩的激励机制,大大调动了工作人员的积极性并增强了责任心。志愿者广泛参与并形成了健全的制度,对于做好社区刑罚执行和罪犯更生工作发挥了重要的作用。

(二)纽约通过创建社区法院扩大罪犯的社区服刑比例

美国的“零容忍”政策:被判刑的罪犯大部分在社区中消化,纽约从20世纪80年代的犯罪率高发逐步转为社会治安良好。

20世纪80年代末,为解决纽约犯罪率高发的严峻问题,基于犯罪学的“破窗理论”和“零容忍”的刑事政策,在联邦法务部的支持下,纽约市采取了综合治理的犯罪控制模式,为解决轻微刑事案件积压、打击不力的问题,纽约率先在全国成立社区法院,其治理特点是将社区警务、社区审判与社区惩教紧密结合,社区法院以超简易程序(法官开庭审理一个案件约需10-15分钟)将轻微刑事犯罪中约95%的罪犯迅速判处社区刑罚,同时安排教育矫正项目,全市社区服刑人员占全部服刑人员总数的80%以上。由于对刑事案件及时审结处理,对潜在的犯罪形成了有效的威慑作用。

为加强对缓刑人员的管理,纽约市政府直设缓刑局,承担对纽约市约6万多缓刑人员的管理,这是上海正在服刑的缓刑人员数量的10倍(如果按纽约市800万人口、上海市2400万人口的平均数来比较,那么纽约缓刑人员按每10万居住人口计算是上海的30倍,还不包括纽约被单处社区服刑的罪犯),而纽约监狱押犯数低于上海(纽约监狱押犯保持在1.3~1.8万人,上海监狱押犯现在是2.7万人),目的是减少罪犯入监的交叉感染和降低刑罚成本,有利于罪犯适应社会生活并减少重新犯罪。纽约市政府还直设惩矫局(Department of Corrections),承担对监狱和假释人员的管理(纽约的假释率也大大高于上海)。大量的罪犯在社区服刑,有利于减少在监狱的“交叉感染”,有利于减少罪犯从监禁状态进入社区后的适应障碍,有效减少了重新犯罪。

三、刑罚执行模式的改革方案:扩大社区的监管与矫正

基于英美符合规律的成功做法,从预防重新犯罪、降低监禁成本考虑,建议上海市在全国率先进行扩大对罪犯社区管理的深化改革,根据党的十八大四中全会的要求:实现立法和改革决策相衔接,立法主动适应改革和经济社会发展需要。实践证明行之有效的,要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的,要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规,要及时修改和废止。目前我国的《刑法》中社区刑罚方法和措施的相关规定已不能适应当前预防重犯、降低成本的需要,希望从国情出发大胆进行改革,考虑到北京作为国家的首都,维护稳定具有重要性,建议在上海或其他适当地区能争取按照法定程序授权后进行先行先试,为全国创造可复制、可推广的经验。改革的具体内容包括:

第一,被判处监禁刑1年以下的(包括罪犯审判前在看守所关押,折抵刑期后余刑在1年以下者)原先需要到监狱服刑的罪犯,一律改为在社区服刑。目的是避免在监狱中的“交叉感染”和难以适应社会的负面作用,降低监禁的刑罚成本。

第二,监狱押犯余刑在1年以下者,采取法定假释形式,加拿大《刑法》规定,监狱押犯服刑期满2/3,实行法定假释,服刑期满1/6,可获得日假释;服刑期满1/3,可获得全天假释。假释力度明显大于我国。让其到社区服刑,减少罪犯从监狱到社区的不适应,改变我国目前对监狱押犯采取以“减刑为主、假释为辅”的出狱模式。

第三,对在改革过渡期没有假释期或假释期不足1年的刑满释放者,均保留1年的监管和教育矫正期,类似于对缓刑假释的管理,对违反监管规定者可采取必要的强制措施(由法院决定酌情延长监管期),目的是避免其在1年内的重新犯罪。

这样的改革,是在上海2002年率先在全国进行社区矫正试点的基础上,又一次深化在罪犯管理领域的重大改革。依据是对上海犯罪高发的调查及纽约市、伦敦市在对罪犯管理改革方面的成功经验,相信能为我国在降低犯罪率和监禁成本方面起到引领作用。

继2002年8月上海率先开展社区矫正试点后,2003年7月,中央确定在六省市进行社区矫正试点(包括上海)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部2003年联合下发关于《开展社区矫正试点工作的通知》。,2005年扩大到18个省市区,2009年扩展到全国。党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干问题的决定》中提出健全社区矫正制度,在党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),关于加强重点领域立法部分中,明确提出了要“制定社区矫正法。”

社区矫正给上海带来的变化是:已有专门的机构和工作人员对社区服刑人员进行监管和教育矫正,社区服刑人员的数量有较大增加。2003年底,上海市社区服刑人员约2000人,到2014年底社区服刑人员人数达到8532人;2003年全年,上海判处缓刑2792人,占一审刑事案件人数的16%,到2014年底法院共判处缓刑人数共11639人,占判刑总数的29%,比2003年增长1.8倍;2002年,上海法院决定假释人员共有406人,到2012年底法院决定假释人数共有2008人,比2002年增长近5倍。假释占押犯总数从2002年的2%增长到2012年的9.38%。参见上海市高级人民法院年鉴编辑部编:《上海市高级人民法院年鉴》(2007卷、2012卷)。上海市的社区服刑人员在服刑期间的重犯率控制在一个较低的水平。

上海等六省市率先在全国进行社区矫正试点的贡献是:在没有改变现行缓刑、假释适用标准的前提下,适当扩大了罪犯在社区服刑的数量,由更加专业的机构和人员从事对社区服刑人员的管理,通过试点试行的迅速推进,使“社区矫正”这一制度得到国家《刑法》《刑诉法》的认可。其局限性是:由于改革是在现有法律框架下运作,受现有《刑法》等法律的限制,上海及全国的缓刑率、假释率(特别是假释率)仍然偏低,目前,余刑在1年以下3个月以上在看守所关押的罪犯,仍然需要送到监狱服刑,大多数罪犯是以减刑形式出狱,在从监禁状况进入社区后缺乏适当的接受监督、教育矫正的过渡机制。因此,对降低犯罪率和监禁成本不能展示明显的效果。

笔者提出的扩大对罪犯社区监管的设计方案,是需要突破现有《刑法》《刑诉法》及《监狱法》规定的改革方案,相信在主观方面有党中央对深化改革的重视,在客观方面有对罪犯管理改革的必要性和紧迫性,还有刑罚现代化的发展趋势、有可借鉴的发达国家的成功经验,这一深化改革定能取得预期的效果。在其他影响因素不变的情况下,对降低犯罪率、降低刑罚执行总成本将会发挥积极的作用。如果上海监狱仍保持有2.7万名罪犯的话,按照罪犯平均实际在监服刑3.5年的大概时间计算,根据深化改革思路运作,约有9000名罪犯可从原来需要在监狱服刑转为在社区服刑,这样使上海社区服刑罪犯占全部服刑罪犯的比例可从原来的24%上升至50%,虽然达不到伦敦罪犯在社区服刑率占74%、纽约80%以上的程度,但按照监狱罪犯转入社区服刑每年可节约成本5万元计算,那么,每年可为上海市财政节约资金约4亿元,同时可降低重新犯罪率。另外,犯罪率的降低,可以为上海经济的发展和外来的投资创造良好的社会环境。

四、解决深化改革的负面影响:对可能引起质疑的回应

以上改革有可能引起四方面的质疑,对此给予如下回应:

一是将应该监禁的短刑犯(余刑1年以下)全部放在社区服刑会降低刑罚的惩罚功能。从目前罪犯在监狱服刑的条件和在社区服刑的条件相比,将其放在社区管理肯定会降低刑罚的惩罚功能,不能较好体现罪责刑相适应的原则,不能较好发挥刑罚的报应、威慑及安抚被害人的功能。解决的方法就是修改《刑法》,适当增加社区服刑人员的刑罚负担,让罪犯在社区服刑也能受到相应的惩罚。具体方法可借鉴国外的做法,如给予社区服刑人员必要的经济制裁,包括罚金和赔偿,增加罪犯社区劳动和服务的时间,有针对性地限制和剥夺罪犯在社区的一定权利和资格。对有一定风险的罪犯可采用中途住所形式,白天让其在社区劳动和学习,晚上在社区的专门场所集中居住,避免可能产生的违法行为并加强对他们的教育。分不同情况可对其采用远程电子监控、行迹跟踪甚至家中监禁。

二是会加大社区居民的生活风险。从形式上来说,一般居民会进行简单的逻辑推理,因为有更多的罪犯在社区服刑而感觉不安。但从实践来看,现有缓刑、假释人员在社区服刑期间的重犯率非常低,因为现有缓刑人员的犯罪危害性相对较低;假释人员在狱内有一定的良好行为表现,并且已体验了监狱服刑的痛苦,更重要的是他们在社区服刑有一个紧箍咒:根据法律规定,如果违反监管规定情节严重,即使没有犯罪也需要收监执行,这样等于加重了对罪犯的处罚,因此绝大多数罪犯不愿走这条路。按照改革方案,将所有未进监狱余刑在1年以下的罪犯放在社区服刑并对已在监狱服刑余刑还有1年的罪犯实行法定释放监督,势必会增加社区被监管对象的数量,但并不等于会增加社区的风险度。其根据在于:虽然随着社区服刑人员数量的增加,其自身的风险度似乎在增加,但由于社区的监督管理和教育矫正以及对于违反监管规定情节严重罪犯收监的制约,实践证明可以大大降低重犯率。而如果不采用这一改革,监狱押犯也会因刑满释放进入社会,但由于没有紧跟的社区监管措施使其如高楼坠地,存在适应和融入社会的障碍,其重犯率会大于前者。这样,不仅会降低社区居民的实际风险,而且还能减少监禁成本。

三是对刑满释放人员增加1年的监督期会造成对公民权利的侵犯。根据改革方案,对押犯余刑不足1年的;对被判处拘役(我国拘役期为1个月以上6个月以下)或有期徒刑6个月以上不足1年的罪犯,也需要将监督期延长至1年,是否是对公民权利的侵犯?按照现有的法律,罪犯刑满释放后完全自由,不受任何监督,不必强求参加任何教育矫正项目。但是基于罪犯在释放后1年内有最高的重新犯罪率,我们有必要从社会防卫出发,设立不同于缓刑、假释监督期内容的监督和教育矫正制度,例如可不让监督对象参加社区服务,但需要在一定时间内到社区执法部门报到,汇报自己的生活和守法状况;必要时可给予一定的远程监控,要求其参加一定的教育矫正和技能培训项目,为其提供一定的过渡性的生活方面的支持,包括就业的支持,目的是帮助其安全度过适应期,这类似于保安处分。目前在一些国家和地区设有保安处分制度,对尚未构成犯罪但有犯罪可能性的人员给予一定的监督、人身自由的限制以及教育矫正,目的是避免其可能发生的犯罪。保安处分是由法院作出裁决。我国的劳动教养制度是对有违法犯罪但情节显著轻微、危害不大、尚未构成刑事犯罪人员的监管和教育矫正制度,对犯罪控制起到一定的积极作用。但由于该制度类似监狱的管理、过分剥夺轻微犯罪人员的权利以及由行政机关而非司法机关决定而饱受诟病,现已废止。但在社区对有犯罪可能性的人员给予一个短期的监督和帮助则可作为填补我国犯罪控制领域的一个空白。因此建议参照发达国家和地区的保安处分制度在我国刑事法律中加以设定。只要在国家刑法和相关法律中加以设定,就不存在对公民权利侵犯的问题。

四是对没有稳定居住条件的犯罪人难以监管。目前在城市中的流动人口犯轻罪者较多,由于居住条件的不稳定而对他们进行社区监管有可能导致脱管、漏管和虚管,影响社区的安全,但如果将其关进监狱又会造成在刑法适用中的不公平。笔者认为,可在现有对社区矫正中有关对流动人口管理规定的基础上,一方面适当放宽对流动人口中犯轻罪者在户籍地、居住地的条件限制,酌情允许在第三地监管;另一方面要加大人身和财产保险的力度,并充分运用高科技手段如手机定位,指纹识别,电子手环、脚环或电子芯片等现代监控手段。

五、探索深化改革的路径:在我国创立刑事法律试验区

我国在刑事法治建设中之所以有许多改革措施难以突破和实现,其中的重要问题就是缺乏将理论研究与实践结合的快捷通道,缺乏能够突破现行刑事法律规定进行试验的平台,我们可称之为“刑事法律实验区”。我国已较早建立了经济特区,并授权在经济等领域可制定地方性法规和行政法规,在一定范围内创立了可以“先行先试”的试验区。但根据《立法法》第八条的规定,对刑事法律采取保留的态度,即只能中央立法,不能先行先试。笔者提出的罪犯管理模式深化改革方案,并非希望马上实现对国家《刑法》《刑诉法》及《监狱法》的修改,而是希望尽快按照中央关于立法和改革决策相衔接的要求,在我国创立刑事法律试验区,对改革方案在试验区内先行先试。

党中央在十八届四中全会《决定》中提出了对制定法律条件不成熟的,要按照法定程序授权先行先试的要求:实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。实践证明行之有效的,要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的,要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规,要及时修改和废止。习近平总书记在2014年10月27日主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议时对党的十八届四中全会关于立法与改革关系的表述又增加了新的内容:立法主动适应改革发展需要。在研究改革方案和改革措施时,要同步考虑改革涉及的立法问题,及时提出立法需求和立法建议。[2]习总书记的讲话又传递出两个新的信息:一是先行先试需要突破法律规定的,在研究改革方案和改革措施时,要同步提出立法建议;二是用“立法主动适应改革发展需要”替代党的十八届四中全会《决定》原文中的“立法主动适应改革和经济社会发展需要”的表述,将“经济社会”去掉,表明先行先试不限于经济社会,而是全方位;党的十八届四中全会的《决定》和习总书记的讲话寓含了目前《立法法》对“先行先试”的法律授权尚不明确,需要通过修改《立法法》来确保法定授权的“先行先试”,是在我国创立刑事法律实验区的重要依据。

我国社区矫正的试点试行是刑事法律领域的改革创新,但在方案设计时并没有考虑到应敢于突破现有刑事法律的规定,并经过法定授权后再先行先试,待试点成功后经过法律确认再向全国推行。由此导致的负面后果是:社区矫正试点试行已历时13年,但对罪犯管理中的一些瓶颈问题难以解决,因为没有大胆突破刑事法律的先行先试,难以积累成熟的经验,致使社区矫正立法迟迟不能出台,匆忙出台也不会是一部良法。例如:在社区矫正的试点试行中,将基层执法机构由公安机关的派出所转为司法行政机关的司法所,但由于没有经过国家立法机关的认可,没有赋予司法所执法地位,所以司法所在管理社区服刑人员时有诸多困难难以解决。《刑法修正案(八)》修改了由公安机关实施对被判处管制、缓刑、假释人员的考察和监督规定,但并未明确社区矫正的执行主体,司法所虽承担社区矫正的日常管理但没有明确的法律地位。我国社区矫正从2003年试点至今的实践证明:司法所这一法律服务性质的机构兼职从事社区刑罚执行工作并非是适合国情的最佳选择,也致使当前的社区矫正立法对此处于两难境地:如果确立司法所作为社区矫正的基层管理机构,缺乏突破法律规定改革创新的经验积累;如果将社区矫正管理与司法所剥离而确立其他专门机构管理,同样缺乏必要的实践探索。从这种意义上来说,在我国设立刑事法律实验区具有必要性和紧迫性。如果做一个假设,在2003年我国社区矫正试点方案就采用国家立法机关授权、突破现行法律规定,那么现在就不至于使社区矫正立法如此难产,所谓“突破”,不仅涉及社区矫正执法主体的变更,而且涉及对我国《刑法》中社区刑罚方法和措施的修改与完善,在《刑诉法》中也需作出相应的调整和规定,使我国社区矫正的试点和试行在借鉴发达国家成功经验的基础上,有一个适合国情的较高起点。因此,在我国刑事法治领域,对于涉及在实体、程序和组织方面有较大变动的深化改革,其路径应该是在修改刑事法律前设定法律试验区进行尝试,由国家立法机关组织或授权作出试点的顶层设计,在试点时进行及时、科学的效率评估,不断修正和完善设计方案,在试点取得成功的基础上修改现有法律或出台新的法律。

笔者建议的深度改革方案的重要特征是进一步扩大社区服刑人员的数量。而采用“刑事法律试验区”的路径与我国2003年社区矫正试点方式的根本区别在于:①重大改革要由立法机关授权;②改革试点要大胆突破现有刑事法律规定;③试点没有获得成功不能在全国推进。

[参考文献]

[1]Ministry of Justice:“Transforming Rehabilitation: A revolution in the way we manage offenders”, January 2013, p.7.

[2]习近平:《上海自贸区可复制可推广经验要尽快推广》,http://finance.ifeng.com/a/20141027/13222190_0.shtml。

(责任编辑 孙俊青)