刑事和解的理论基础、价值功能和运行模式

2016-05-30秦祖建

胡 荣,秦祖建

(1.重庆警察学院法学系,重庆 401331;2.重庆市公安局江津分局,重庆 401331)

刑事和解的理论基础、价值功能和运行模式

胡荣1,秦祖建2

(1.重庆警察学院法学系,重庆401331;2.重庆市公安局江津分局,重庆401331)

摘要:刑事和解的基本含义在于犯罪发生后,经由调停人帮助使被害人与加害人直接商谈以解决刑事纠纷。从我国刑事和解功能机制来看,它是一种酌定情节,其理论基础主要有“恢复正义理论”、“平衡理论”与“叙说理论”等,价值功能在于分流案源、尊重被害人选择权、对传统“私了”规范化和给予违法犯罪者改过机会。法律的预先评价、当事人的自主选择和公权力机关的审查与确认对刑事和解运行模式产生重要影响。

关键词:刑事和解;理论基础;价值;模式

一、刑事和解概念及其定位

(一)概念

刑事和解(Victim-Offender Medition),也被称为被害人与加害人的和解、被害人与加害人会议、当事人调停或者恢复正义会商等,[1]虽然在我国刑事司法领域实践多年,并且被新修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》以专章规定形式加以规定,但关于刑事和解的概念无论是理论界还是实务界都未达成统一认识。目前,学界比较有代表性的观点主要有三种:[2]第一种观点认为,刑事和解是指在加被害双方达成和解后,国家专门机关不再追究或者对加害人从轻处罚的一种案件处理方式。[3]第二种观点认为,刑事和解是指经由办案机关等人员主持下,加被害双方达成和解协议,办案机关综合案件情况,对加害人作出撤销案件、不起诉决定或者在量刑上从轻处理。[4]第三种观点认为,刑事和解是指在诉讼中控辩双方达成一致意见而终止诉讼。[5]无论哪种定义,其基本含义在于犯罪发生后,经由调停人帮助使被害人与加害人直接商谈以解决刑事纠纷。

(二)定位

从我国刑事和解功能机制来看,它属于司法裁量的酌定情节。西方有些国家将刑事和解视为一种“公诉替代程序”,对其适用会完全抛开最后的法院审判,和解协议直接具有法律效力,并试图通过公法契约理论赋予刑事和解协议对抗公诉机关的公诉权。[6]但我国情况不一样,刑事和解更多的是被视作一种酌定情节来看待。在当事人选择适用刑事和解并达成和解协议后,指向的最终后果是检察机关“对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定”,或者是法院“在判罚时,可以考虑刑事和解的情节,而对被告人从宽处罚。”前一种情形与新刑诉法第一百七十三条之规定“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定”并无太大区别;而后一种情形与刑法第三百九十条第二款“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚”雷同。对于刑事和解案件的处理,不管是检察机关决定不起诉,还是法院从宽处罚,其都是建立在当事人调停或会商的基础上,其背后是效率与公正的兼顾。如果抛开刑事和解,单就被告人的行为性质而言,是不存在任何的可以从轻、减轻或者免除刑罚的因素,所以本文坚持认为刑事和解更多的是被视为一种酌定情节,有了这一情节就可能会获得从轻减轻免除刑罚的结果,但是这并不当然地成为一种必然。

二、刑事和解的理论基础

关于刑事和解的理论基础国内外有许多精辟的论述。西方法学界对刑事和解理论基础解说,迄今最全面的是美国犯罪学家约翰·R·戈姆在《刑事和解计划:一个实践和理论构架的考察》一文中所提出的“恢复正义理论”、“平衡理论”与“叙说理论”。[7]平衡理论认为,人类先天对公平、正义具有合理期待,当这种公平正义被破坏,被害人倾向于选择成本最小的策略技术来恢复过去的平衡。叙说理论(narrative theory)将刑事和解当作被害人叙说伤害的过程,并将被害人叙说视为一种有效的心理治疗方式。恢复正义理论认为,犯罪破坏了加害人、被害人和社会之间的正常利益关系,恢复正义的任务就是在三者之间重建这种利益关系。[8]国内学者阐述刑事和解的理论基础主要从中西传统法律文化、国家社会治理与现实状态、法哲学和刑事政策等层面挖掘学术资源,李会彬将国内观点归纳成四种:[9]第一种观点认为,刑事和解是中西和谐文化传统的交会,被告人与被害人主体地位的回归,罪刑法定原则、罪刑相当原则从绝对到相对的理论转变。[10]第二种观点认为,刑事和解的基础是和合传统,继优而成;私权优先,权益自处;契约黏合,协商赔偿;利益互得,仇终怨消;相对公正,效率提高。[11]第三种观点认为,人道主义是刑事和解制度的哲学基础,刑事政策的演进是刑事和解制度的实体法基础,主体与合意是刑事和解制度的程序法基础,被害人权利保护运动是刑事和解制度的犯罪学基础,参与式民主是刑事和解制度的社会基础。[12]第四种观点认为,刑事和解的理论基础包括和谐司法、利益兼得、契约理论三个方面。[13]应当说,我国学者提出的见解与西方学者赞同的三大理论异曲同工,但这些见解不再片面强调刑事和解的社会效果,而是从伦理价值和实体规制方面寻找其发展的理论基础,使得刑事和解的理论研究更加坚实。

三、刑事和解的价值功能

关于刑事和解的价值,传统论述大都是从纯粹的形而上视角揉合其内在机理,未能充分照顾到中国语境(Context)。其实,任何制度的话语实践都离不开脚下的土壤,对制度的考察应当结合本土实际来讨论,才不至于落入形而上的虚幻。故此,下面关照当下中国司法实践,试图从另一些侧面勾勒刑事和解的价值功能。

1.分流案源。传统的刑事案件绝大部分都是从公安机关立案到法院判决“一条路走到黑”,案件分流机制诸如不立案和不起诉的设计,因为法律规定严苛在司法实践中并没有起到多大作用,这是国家追诉主义在刑事诉讼领域中的落实使然。而刑事和解在传统刑事诉讼程序的主干上开了一个口子,将刑事和解案件纳入附条件不起诉案件的范围,这样就使得不起诉案件范围大大增加,且适用起来更加明晰,真正达到了程序分流的目的。刑事和解是当事人在刑事诉讼过程当中选择的一种纠纷解决方式,不管是从主体上来看,还是流程或者法律效果上来看,刑事和解对案件进行了分流。

2.尊重被害人选择权。传统刑事法理论主张国家追诉主义,认为刑事诉讼的目的在于“通过控制犯罪和保障公民权利以便维护整个社会秩序稳定”,[14]被害人在其中一般发挥“协助”公诉机关追究犯罪嫌疑人、被告人刑事责任的作用。因此在刑事诉讼中,国家权力在受害者个人的意志与诉求面前显得过于刚强而无法充分关照被害人内心的真实意愿,而刑事和解允许被害人与加害人通过恢复正义商谈,通过柔软的方式叙说伤害进而达成谅解,整个过程真实地尊重了被害人内心意愿,关注了被害人对利益诉权的选择,这是刑事法理论的一大进步,兼顾了法理与情理的需求。

3.对传统“私了”规范化。相较于传统刑事法理论将犯罪与国家绝对地对立起来,刑事和解理论显然在这方面显得更为温和。刑事和解理论将犯罪界定为刑事纠纷,认为刑事纠纷可以具体分为两种具体纠纷:国家和被告人之间就被告人的行为是否侵害了国家和社会利益及如何解决的纠纷,以及被害人和被告人之间就被告人的行为是否侵害了被害人的利益及如何解决的纠纷。[15]对犯罪行为的重新解读有两大好处,一是纠纷本是社会日常生活中的名词,这样的解读弱化了刑事问题的主观恶性,更贴近于社会生活;二是将加害行为界定为纠纷,给和平解决“案件”,恢复被损害的刑事正义提供了一个可能。可以说,刑事和解迎合了中国传统文化背景,是一次对民间“私了”进行招安,使之变得合法化和规范化。

4.给予违法犯罪者改过机会。传统的诉讼法理论将双方当事人截然地对立起来,这在根本上抹杀了刑事案件中当事人“共赢”的可能。刑事和解制度则不然,在刑事和解理论看来,刑罚的目的是为了抚平加害行为对社会造成的创伤和鼓励加害人复归社会。[16]

四、刑事和解运行模式

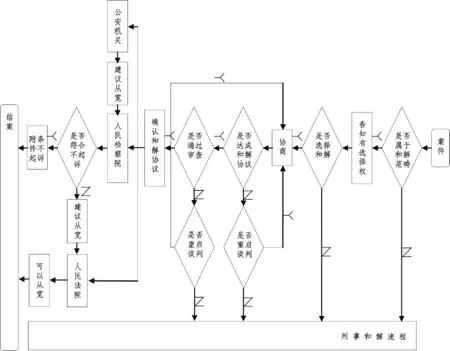

根据新修订的刑事诉讼法,刑事和解大致分解为以下几个步骤:首先由法律对案件性质进行评价,判断案件是否属于可和解的范畴,如属于刑事和解范畴的案件,则由公权力机关告知当事人可以选择是否适用刑事和解。当事人若选择适用刑事和解,则在公权力机关调停下由当事人自愿和解,如不能达成和解协议则由公权力及时介入以恢复传统刑事诉讼程序;如成功达成了和解协议,则公权力机关再对和解的自愿性、合法性进行审查。公权力机关认为违反和解自愿性、合法性条款,则视具体情况全部或部分要求重新协商或者直接介,如认为和解真实有效,则对和解行为进行确认并制作刑事和解协议书,并对于成功达成刑事和解的案件,根据刑事和解发生在不同诉讼阶段作不同的处理。此时,公安机关仅只有权向检察院提出从宽处理的建议,人民检察院则有两种选择:要么向人民法院提出从宽处罚的建议,要么对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚做出不起诉决定;人民法院在判罚时可以考虑刑事和解的情节而对被告人从宽处罚。刑事和解的简要流程如下图:

我们仔细观察刑事和解的流程,决定刑事和解能否成功取决于以下几个因素:法律的预先评价、当事人的自主选择和公权力机关的审查与确认。法律的预先评价是国家意志的体现,当事人的自主选择是当事人诉权在刑事法领域的体现,[17]而公权力机关的审查与确认则是公权力执行惩罚权的象征。

结语

刑事和解理论是对传统刑事法理论的完善但并不是重构和替代,因此我们在运用刑事和解理论的时候,不应该完全地摒弃传统刑事法理论,在司法实践中也要恰当地掌握好刑事和解的适用范围,对于那些社会危害性大、情节严重的重罪案件不适用刑事和解。

参考文献:

[1]马静华.刑事和解的理论基础及其在我国的制度构想[J].法律科学,2003,(4).

[2]黄祖合.刑事和解概念之厘清[J].法制与社会,2015,(8).

[3]陈光中.刑事和解再探[J].中国刑事法杂志,2010,(2).

[4]刘凌梅.西方国家刑事和解理论与实践介评[J].现代法学,2001,(1).

[5]卞建林、王立.刑事和解与程序分流[M].中国人民公安大学出版社,2010,3.

[6]施鹏鹏.法国刑事和解程序及其借鉴意义[J].社会科学辑刊,2006,(6):116-122.

[7]Gehm,John R.Victim-Offender Mediation Programs: An Exploration of Practice and Theoretical Frameworks. Western Criminology Review 1(1998).

[8]向朝阳,马静华.刑事和解的价值构造及中国模式的构建[J].中国法学,2003,(6).

[9]李会彬.刑事和解制度的理论基础新探[J].法商研究,2015,(4).

[10]陈光中,葛琳.刑事和解初探[J].中国法学,2006,(5).

[11]刘根菊.刑事和解的模式及相关问题研究[J].法治论丛,2008,(5).

[12]北京市怀柔区人民检察院课题组.刑事和解的历史源流及其理论基础[C].黄京平、甄贞.和谐语境下的刑事和解,清华大学出版社,2007,39.

[13]章华峰.我国刑事和解的理论基础[J].重庆工学院学报,2009,(5).

[14]宋英辉.刑事诉讼目的论[M].中国人民公安大学出版社. 1995.82.

[15]葛琳.刑事和解研究[D].中国政法大学,2007,(27).

[16]宋英辉.公诉案件刑事和解实证研究[J].法学研究,2009,(3).

[17]徐静村,谢佑平.刑事诉讼中的诉权初探[J].现代法学杂志,1992,(1).

[作者简介]胡荣(1978-),男,湖南常宁人,西南政法大学宪法学博士后,重庆警察学院副教授,法学博士,主要从事法哲学与刑事制度研究.

[基金项目]公安部2014年公安理论及软科学研究计划项目.项目编号:14SKQ04;重庆市公安局软科学研究计划项目.合同编号:R2014-11

[收稿日期]2016-02-18

中图分类号:D924

文献标识码:A

文章编号:1672-4658(2016)02-0066-03