城乡居民社会养老保险制度有效性研究

2016-05-30徐亚丽周德水

徐亚丽,周德水

(安徽财经大学财政与公共管理学院,安徽蚌埠 233000)

城乡居民社会养老保险制度有效性研究

徐亚丽,周德水

(安徽财经大学财政与公共管理学院,安徽蚌埠233000)

摘要:自2009年“新农保”政策实施以来,农村社会养老保险越来越受到关注。农村社会养老保险制度是否可以有效保障广大农村居民基本生活是政策施行的基本前提。从城乡居民社会养老保险制度的保障水平、缴费水平和基金管理水平三个层面分别进行阐述,研究发现城乡居民社会养老保险制度的有效性较差,对改善农民生活并无明显作用。建议:应提高养老金替代率水平、提高最低缴费档次、以及提高基金统筹层次,以提高农村养老保险的保障水平,增进其有效性。

关键词:城乡居民社会养老保险;有效性;政策建议

一、引言

我国的城乡二元经济体制,导致我国城乡养老水平一直存在着巨大差距,很多经济不发达的农村地区,大多依靠子女养老。而改进养老保险制度,从一定程度上可以缩小这种城乡差距的现象,保障农村居民的权益。而且,长期存在的农民工群体的养老问题也必须得到解决。通过改善养老保险制度,让广大农民工群体可以及时有效的对养老保险进行转移续接,也是社会发展的诉求。近年来,随着城乡居民就业形势的高度流动化和劳动力市场的多元化,我国实施的城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险,两种制度相互割裂的设置已经不能适应新形势发展的需要。因此,对城乡居民社会养老保险制度的有效性进行研究,对于提高我国养老保险保障水平,改善城乡居民生活,以及构建全国统一的社会养老保险制度都具有重要的意义。

随着我国社会养老保险参保人数的不断增加,国内学者对我国社会养老保险制度的有效性研究越来越丰富。一些学者从农村社会养老保险的适度保障水平的角度对农村社会养老问题进行了探索研究。穆怀中和沈毅[1](2013)、周宏斌[2](2014)通过建立农村养老保险适度水平的模型,对农村社会养老保险水平进行了一个未来预期的测算。研究结果表明现行的农村社会养老保险的水平低于设立的适度水平,并不能满足农民基本生活需要。薛惠元[3](2012)运用保险精算模型和ELES模型分别对新农保的供给替代率和需求替代率进行了测算,研究结果表明现行的新型农村社会养老保险并不能满足“老人”、“中人”和“新人”这三类人群的基本生活需要。张海川和郑军[4](2011)、胡建华和郝丹[5](2013)通过对农村社会养老保障水平的上下限的测算,发现农村实际保障水平最低,老年人最低生活水平和理论水平都高于实际保障水平。张瑞书和王云峰[6](2011)结合河北省的实际状况进行测算分析,发现当前的社会养老保险制度的实际给付水平低于测算水平。孙雅娜和王成鑫[7](2011)利用扩展性线性支出模型的原理基础,预算了我国农村居民在未来十年的人均可支配收入的变动状况,研究发现当前的新型农村社会养老保障制度的给付水平是合适的。

也有一些学者通过对缴费水平和基金水平的测算分析,说明农村社会养老保险制度是否有效。余桔云[8](2011)、孟菲(2012)及王吉恒和郭远波(2014)分别从不同的角度分析了农民的缴费问题,研究结果表明农村社会养老保险缴费水平、缴费能力和缴费档次深受农民个人和政府两个方面的影响。黄丽(2015)从养老金替代率的视角,实证测算现行城乡居民基本养老保险的实际保障水平,研究结果表明实际保障水平低于目标替代率。胡宏伟和蔡霞[9](2009)从农民参保意愿和缴费承受能力的角度,对相关影响因素进行实证研究,研究结果表明影响农民缴费意愿和缴费承受能力的主要有家庭收入、保险预期和受教育程度。亢亚娟[10](2012)、宁玉梅[11](2013)分析了新型农村社会养老保险制度的现状,研究表明现行的新农保制度是在实现全覆盖条件下的低水平的保障,而且存在基金保值增值困难的难题。并希望从财政补贴、筹资能力、待遇调整机制方面着手改善新农保制度。

已有文献,为本文的进一步研究奠定了良好的基础。但已有的文献研究都分别只从我国社会养老保险制度的一方面出发研究其有效性,而没有进行较为全面的系统地阐述。本文的主要创新之处在于,综合考察了我国社会养老保险制度的保障水平、缴费水平和基金水平,通过系统性的研究,分析农村社会养老保险制度的有效性,并据此提出切实可行的政策建议。

二、农村养老保险的实施进程

(一)参保人数

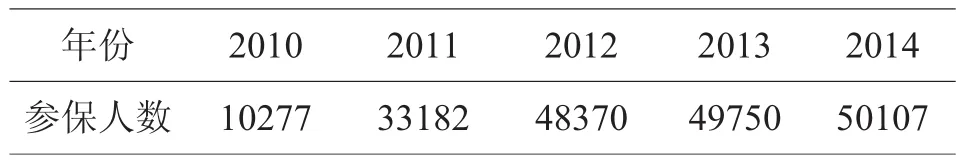

截至2014年底,全国参加城乡居民基本养老保险的人数已经达到了50107万人,相比较于2013年而言,人数增加了357万人,增长的百分比为0.7%;相较于2010年,增加的人数为39830万人,每年平均增长比为48.6%。其中有高达35366万的参保人数年龄在60岁以下,在总参保人数中所占的百分比为70.6%。具体情况如下表所示:

表1 2010-2014年城乡居民基本养老保险参保人数情况 (单位:万人)

由上表可知,我国的农村社会养老保险的参保人数呈现的是一种逐年上升的趋势,而且参保人数的增加幅度比较明显。

(二)养老基金的收支情况

通过《中国社会保险发展年度报告2014》的统计资料显示,农村社会养老保险制度在不断更进的同时,养老基金的规模也呈现出一直上升的趋势。2010年,我国“新农保”基金收入453亿元,基金支出200亿元,累计结余253亿元。2014年全国城乡居民基本养老保险基金收支总数为3881亿元,比2013增长14.1%,基金收支总数增加481亿元;较之2010年,基金收支总数的增加额为3228亿元。其中,2014年的全国城乡居民基本养老保险基金支出额为1571亿元,增长16.5%,较于2013年,基金支出增加额达到223亿元;较于2010年,年平均增长67.3%,基金支出增加额为1371亿元;收入达到2310亿元,比2013年增长了12.6%,收入增加额为258亿元;比2010年平均增长50.2%,增加1857亿元。具体情况如下表所示:

表2 2010-2014年城乡居民基本养老保险基金收支情况 (单位:亿元)

以上对农村社会养老保险参保人数变动状况和对养老基金收支状况的变动情况的统计分析,一方面说明我国的农村社会养老保险制度的实施进程取得了较大进展,另一方面也从某种程度上表明政府关于政策的宣传卓有成效,越来越多的农村居民积极参与其中。接下来本文将对农村社会养老保险制度的有效性与否做出相关研究分析。

三、目前我国农村养老保险制度的有效性分析

(一)保障水平层面

关于保障水平的研究,本文主要从两个角度出发。以安徽省为例,首先是从计算和分析养老金替代率的角度,其次是从农村社会养老金的领取水平与低保领取水平相互比较的角度,做出相关说明。2014年,全国农村居民年人均纯收入为9892元,安徽省2014年农村居民人均纯收入9916元,人均生活消费支出7981元。安徽省缴费标准设为每年100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元和3000元13个档次。每人每年最低缴费补贴标准的设置具体是,缴费在100元至400元之间的补贴额分别为30元、35元、40元、50元,当缴费超过500元及以上时,补贴额为60元。从2014年7月1日起,安徽省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月70元。(数据来源于安徽省人力资源和社会保障厅)。按照国家规定,“可领取的月养老金=(缴费档次×缴费年限+地方补贴×缴费年限)÷139+基本养老金”。这里的缴费年限一致设为15年。

表3 2014年安徽省农村养老金待遇水平和农村居民纯收入的替代率

本文的农村养老金替代率是指参保农民领取的养老金金额与农民人均纯收入的百分比。因为养老金达到一定的替代率是养老保险制度的基本属性,以此来判断养老保险的保障水平有一定的借鉴意义。由上表可知,总体替代率都是处在一个低水平状态,即使当缴费档次为3000元时,替代率也不到50%。远远低于国际经验70%的养老金替代率,国际经验表明当养老金替代率低于50%时,就会降低职工退休后的生活水平。对于原本生活水平就不高的农村居民而言,如此低的替代率水平几乎是不能保障基本生活需要的。从养老金替代率角度可以看出我国农村的养老保障水平总体还是偏低的,农村社会养老保险制度的有效性缺失。

表4 安徽省2014年农村低保标准 单位:元/年

由于一些资料的不可得性,本文选取了安徽省12个地级市的农村低保标准作为参照对象。表3、表4可见,当缴费标准在100—800元之间时,年养老金均是在2000元以下,远远低于安徽省各市的农村低保水平。当缴费标准最高达到3000元时,年养老金也低于5000元,较之于合肥市、芜湖市和铜陵市5000元以上的农村低保标准,农村社会养老保险水平相当低下。对于年人均纯收入只有9916元的农村居民而言,每年3000元的养老保险缴费只会增加他们的经济负担,可能出现入不敷支的窘境。通过对农村养老金水平与农村低保水平的对比分析,可以看出当前我国农村社会养老保障水平很低,制度有效性差。

(二)缴费水平层面

现行的城乡居民社会养老保险的缴费标准为:100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元12个档次。缴费档次自由选择,实行多缴多得的补贴模式。中央补贴的基础养老金从55元增加到70元,地方政府要根据不同的缴费档次进行适当补贴,个人缴费和集体补助计入个人账户累计额。缴费水平的高低不但能间接反映出一段时间内农村居民的收入状况,而且也是对农村社会养老保险这一制度施行成效的体现。缴费水平越高,表明农村居民的生活水平越高;缴费水平越低,说明农村居民的生活水平越低。所以将缴费水平纳入有效性分析是合适的。据《中国社会保险发展年度报告2014》统计,2014年全国人均个人缴费216元,较上年增加了25元,增长13.2%。绝大部分地区的年人均缴费在100—200元之间,最高的是上海,人均缴费额1071元,其次是天津和北京,人均缴费额分别为1018元、980元。其余地区人均缴费额都小于500元,其中江苏、浙江、山东、广东和四川的人均缴费额在300—500元之间,其他所有地区的人均缴费额都在200元以下。

虽然城乡居民基本养老保险的缴费档次相较于之前的“老农保”和“新农保”都有了更多的增设,且最高档次有2000元/年。但是通过数据列举,我们可以看到人均缴费额普遍偏低,即使增加了缴费档次,大多数农村居民依然会选择较低的缴费档次。虽然经济较发达的地区与西部地区之间的人均缴费额存在明显差距,但是缴费档次相对于该区的经济发展程度而言,也不是特别高。农村社会养老保险制度的最后落实不到位,影响农村居民缴费水平选择的因素有很多,来自农村居民个人方面的因素和来自政府方面的客观因素,最终导致缴费水平低下现象。低层次的缴费水平也使得农村社会养老保险制度的有效性缺失。

(三)基金管理层面

对于参保农民而言,年老时的生活保障主要还是取决于个人账户的累积额。而且在人口老龄化的背景之下,基金的给付困难愈加显著,政府的财政压力也越来越大。因而,寻求一种能够带来基金增值的投资运营的方式,是应对人口老龄化的重要措施。目前我国施行的城乡居民社会养老保险是统账结合,即基础养老金和个人账户结合的部分积累制。基金运营层次低,基金管理主要是在县级进行运营,省级统筹还不完善,更没有中央级的全国统筹,没有形成规模效应,分散风险的能力较弱,也不利于企业间的公平竞争。总体而言,低层次的统筹带来的弊端有:首先,县级统筹的规模性较小,整体协调性差,不利于实现各地基金的互助调剂;其次,基层机构的分散性,导致监督部门难以对其进行监督,这必然带来管理效果的低下,政策执行的不规范性;最后,县级的基金管理部门风险控制能力较差,基层工作人员由于缺少专业的培训和未受过系统课程学习,他们在方案创新和信息处理方面存在严重不足。因而基层人员专业素质的欠缺性有可能危害到农村社会养老保险基金的运营安全。

四、如何改善和提高农村社会养老保险的有效性

(一)提高养老金替代率水平

较低的基础养老金的替代率,严重挫伤了农村居民参加养老保险的积极性。基础养老金上调的速度和幅度,不能满足农村居民基本生活需要。应该按照一定的调整期限和合理的调整比例,适时适度增调基础养老金[12]。以此给广大农村居民带来希望,让他们看到城乡居民基本养老保险发展的可持续性和有效性,提高农民参保缴费的积极性。现行农村养老保险政策对年满60岁以上的农村居民均可领取每人每月70元的基础养老金,不具有针对性,且缺乏有效性。随着生活水平的提高,现在的60岁以上农村老人大部分仍然是有劳动能力的,很多老人完全可以自给自足,基础养老金的的增调可以对60岁以上的老人继续进行阶段划分,并且根据不同的年龄段进行不同档次的调整。具体措施如下:将60—80岁之间的老龄人口划分为五个层次,分别为:60—65岁;65—70岁;70—75岁;75—80岁以及80岁以上。对于不同层次的老龄人,每人每月应该发放不同标准的基础养老金,分别为:150元、300元、500元、700元和1000元。

(二)提高最低缴费档次

现行的城乡居民基本养老保险制度规定的居民最低缴费档次为每人100元,如上文分析,全国各地绝大部分的人均缴费水平都在200元以下,人均缴费水平最高的天津也只有1080元。缴费水平的低下,必然不能给农村居民高层次的待遇领取水平,所以希望通过对城乡居民基本养老保险政策的调整,借鉴城镇职工养老保险的最低缴费标准的设定。低层次的缴费水平,就决定了农村居民只能领取低水平的养老金。所以建议调整农村社会养老保险政策,通过借鉴城镇职工养老保险的最低缴费标准的设定。对农村社会养老保险政策最低缴费档次进行重新设定时,可以按照上年度农村居民人均纯收入的20%进行规定,改变过去每人每年100元的最低缴费标准。同时政府部门要做到信息公开透明化,不得刻意隐瞒,鼓励农村居民选择较高档次的缴费标准。不仅仅只是为了追求绩效,完成量上的覆盖,而更应该注重完成的质量。

(三)提高基金统筹层次

完善养老基金的管理与控制,实现基金的投资收益,使得有限的基金在进行增值保值以后更加积极的发挥农村社会养老保险制度的有效性,更好的保障农村居民的生活。应对日益深化的老龄化趋势,充分体现其“调节器”、“减压器”的作用。建议加大财政投入,提高统筹层次。全国各地区的经济水平差异较大,难以从低层次的县级统筹,直接过渡到全国性统筹。因而提高统筹层次要循序渐进,先实现省级统筹,最后实现全国统筹。在保持统账结合的基本制度不动摇的前提下,实地调查各个县、市的基本情况,制定统一的政策,统一的折算标准,最大程度地保证基金折算的公平性。实现农村社会养老保险基金的省级统筹,实现基金的省内调剂。最终实现基金的全国性统筹,首先要建立全国统一的信息服务平台,才能更好地完成城乡居民基本养老保险的转移续接工作。其次是要根据具体情况,制定统一的缴费标准、统一的参保范围和统一的待遇补助水平,实现基金管理统一,经办流程的统一。高层次的统筹不仅可以实现全国范围内的公平,而且可以提高基金的使用效率,实现基金的保值增值,资源在全国范围得到充分利用。

参考文献:

[1]穆怀中,沈毅.农村养老保险适度水平及对提高社会保障水平分层贡献研究[J].人口研究,2013,(3).

[2]周宏斌.农村社会养老保险适度保障水平的实证分析[J].湖南商学院学报,2014,(5).

[3]薛惠元.新农保能否满足农民的基本生活需要[J].中国人口·资源与环境,2012,(1).

[4]张海川,郑军.2001~2009:我国农村养老保障适度水平研究[J].保险研究,2011,(7).

[5]胡建华,郝丹.我国新型农村社会养老保险适度水平研究[J].华北金融,2013,(8).

[6]张瑞书,王云峰.新型农村社会养老保险适度给付水平研究[J].中国社会科学院研究院学报,2011,(3).

[7]孙雅娜,王成鑫.新型农村社会养老保险的财政资金分担水平研究[J].辽宁大学学报,2013,(4).

[8]余桔云.江西省新型农村养老保险有效缴费水平的测算[J].经济问题探索,2011,(1).

[9]胡宏伟,蔡霞.农村社会养老保险有效需求研究——基于农民参保意愿和缴费承受能力的综合考虑[J].经济经纬,2009,(11).

[10]亢亚娟.新型农村社会养老保险制度评析——给予基金筹集的视角[J].劳动保障世界(理论版),2012,(8).

[11]宁玉梅.对新型农村社会养老保险制度的现状评析[J].劳动保障世界(理论版),2013,(6).

[12]储宇奇.完善我国新型农村养老保险制度的对策研究[J].农业经济,2013,(3).

[作者简介]徐亚丽(1990-)女,安徽安庆人,安徽财经大学财政与公共管理学院2014级社会保障专业硕士研究生,研究方向为农村社会保障.

[收稿日期]2016-01-29

中图分类号:F126

文献标识码:A

文章编号:1672-4658(2016)02-0029-04