国内传统民居空间置换研究综述*

2016-05-28杨兴柱

朱 琳, 杨兴柱

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

[旅游业研究]

国内传统民居空间置换研究综述*

朱琳, 杨兴柱

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

[摘要]随着人类生计的转型,文化走向的后现代价值观对传统民居空间置换形式起到至关重要作用,这是时代的必然产物。现有民居空间置换以扩容提质和升级改造为特征,在一定程度上推进新型城镇化建设,有助于承载乡愁、改善民生。如何推动更加科学的传统民居空间置换,摸索其复杂的机制及问题既是国家和区域发展的重大战略需求,也是旅游地理学与乡村地理学面临的挑战机遇和重要研究方向。故从传统民居空间置换定义、空间置换类型分类研究、传统民居空间置换模式研究、置换驱动理论研究、传统民居空间置换效应进行了系统梳理,在此基础上,提出了进一步研究展望,力求能为我国传统民居研究提供新思路和新视角。

[关键词]中国;传统民居;空间置换;综述;未来展望

2013年12月中央城镇化工作会议提出“以人的城镇化”为核心,“生态文明”和“文化传承”为重要原则“让居民记住乡愁”的新型城镇化建设道路。而各地传统民居的天人合一形制、装饰符号、空间布局、文化内涵等是秉承生态文明理念,寄托乡愁的真正物质和文化载体[1]。对于处在这样一个剧烈转型期的中国而言,国内学者认识到工业化创造供给,城镇化创造需求,科学培育,城镇化将成为中国经济增长的重要引擎[2]。但城镇化作为一个生存共同体,要想经济“新生”必须要对多个空间进行整合。现今,历史村镇的传统民居适应性再利用即传统民居置换为游客空间、商业空间甚至是产业景观是旅游引导的新型城镇化现象,是一种农民市民化,就地城镇化,消费产业带动、服务性产业推动的城镇化道路[3]1208。它在一定程度上拯救了乡村类的文化遗产,让文化回归[3]1205,是新型城镇化背景下“留住乡愁”的有效途径,是一条较为“绿色”的新型城市化道路[4]。但同时也存在传统民居置换过程中面临“城市化”诉求的纠结及“现代化”生存的压力,导致景观破碎化[5]6甚至强制性的搬迁,被一刀切的推倒摒弃现象。因此,对中国传统民居空间置换研究成果进行系统梳理,力求能为我国传统民居研究提供新思路和新视角,也有助于为满足区域经济社会发展和人居环境建设的现实需求提供借鉴。

一、传统民居空间置换定义

(一)空间置换定义

“置换”原是两种元素或物质之间位置的转换或取而代之的化学概念[6]26。近年来,却多以“空间置换”即原有空间利用主体的替换及空间里各要素之间组织关系和网络结构下的空间优化排列[6-7]的形式在旧城改造、乡村旅游开发、移民等现象中较为活跃。展开来说,地貌、水文、生物、气候决定了空间的生态;风水观、位置、尺度、形态决定了空间的肌理,使得空间具备自身独有特征,并以习俗、信仰、制度、技艺形成文态;空间主体利用者所从事方向形成业态如创意工作室、餐饮等。因此,空间置换则主要是针对空间生态及肌理特征所呈现出的文态和业态的转化更新和再创,利用原有建筑物质空间,在阐释传统民居自身价值的前提下兼顾承担新的社会功能[8-9]。随着人类生计的转型,文化走向的后现代价值观等传统民居必然迫于时代的洪流而实现空间置换,这是时代的必然产物。

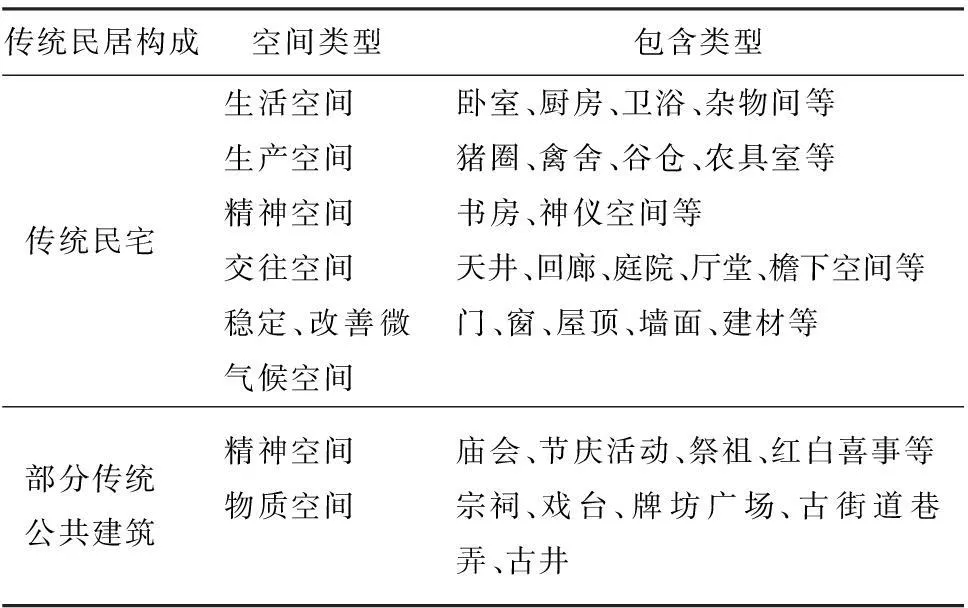

(二)传统民居空间概念及构成

传统民居空间是在中国特有的自然地理环境中、受社会环境制约、所创造出的在明清时代基本定型的生活生存的民宅空间以及与人们生活密切相关的部分传统公用建筑活动型空间[10-12],它们存于乡村,亦见于城市传统历史街区中(表1)。此外,空间是客体,主体是空间利用者,可将传统民居空间内涵延伸为使用者和设计者相统一的,为了生存和生活所创造的,折射出人与土地,人与社会,人与人的关系,布局上基本上保留历史时期的格局和风貌的生存空间、活动空间型式及其体现的组构特征[13-16]。

表1 传统民居空间构成

资料来源:根据参考文献[10-12]整理所得。

二、传统民居空间置换类型

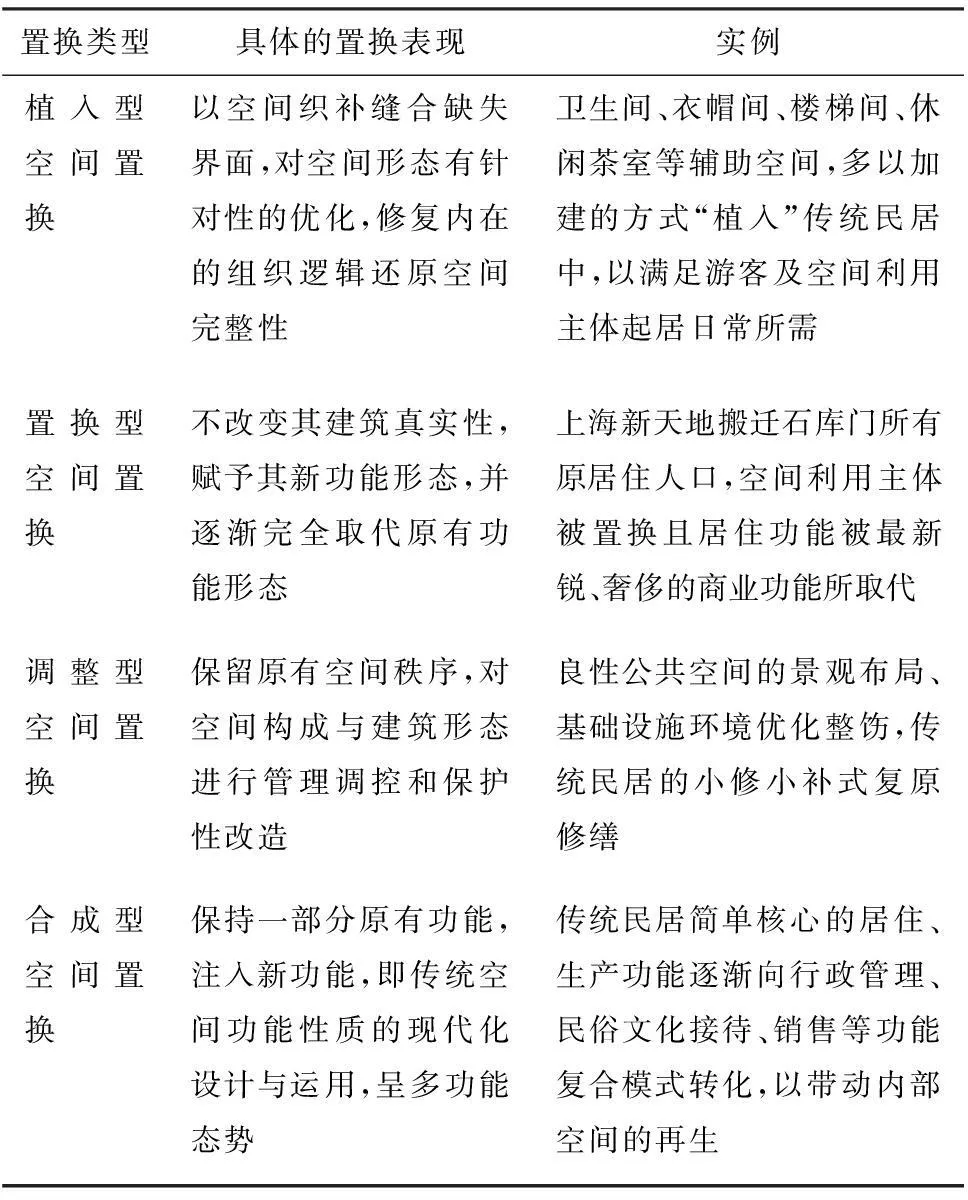

(一)空间叙事学理论下空间置换类型

空间叙事学以时间为线索、空间为载体且借由外在空间结构和蕴藏其中的演变脉络,结合承载其上的物质和意识为叙事主体,建立一个时空二重性的叙事空间,该理论国内以肖薇[17]、房艳刚[18]、朱政[19]等在传统村落、乡土景观变迁、传统城市规划等相关研究领域应用较广。其最大的优点就是通过“研究对象未来结果——建构不同的情景——测试受众评价和认可度——社会政策耦合”这一流程重新审视研究对象的空间结构体系,主要具备3个叙事主题:第一,传承传统民居空间肌理;第二,建立最大化和谐空间体系的组织结构;第三,以空间置换驱动传统民居系统更新代谢,其空间置换的逻辑类型有如下4种(见表2)。

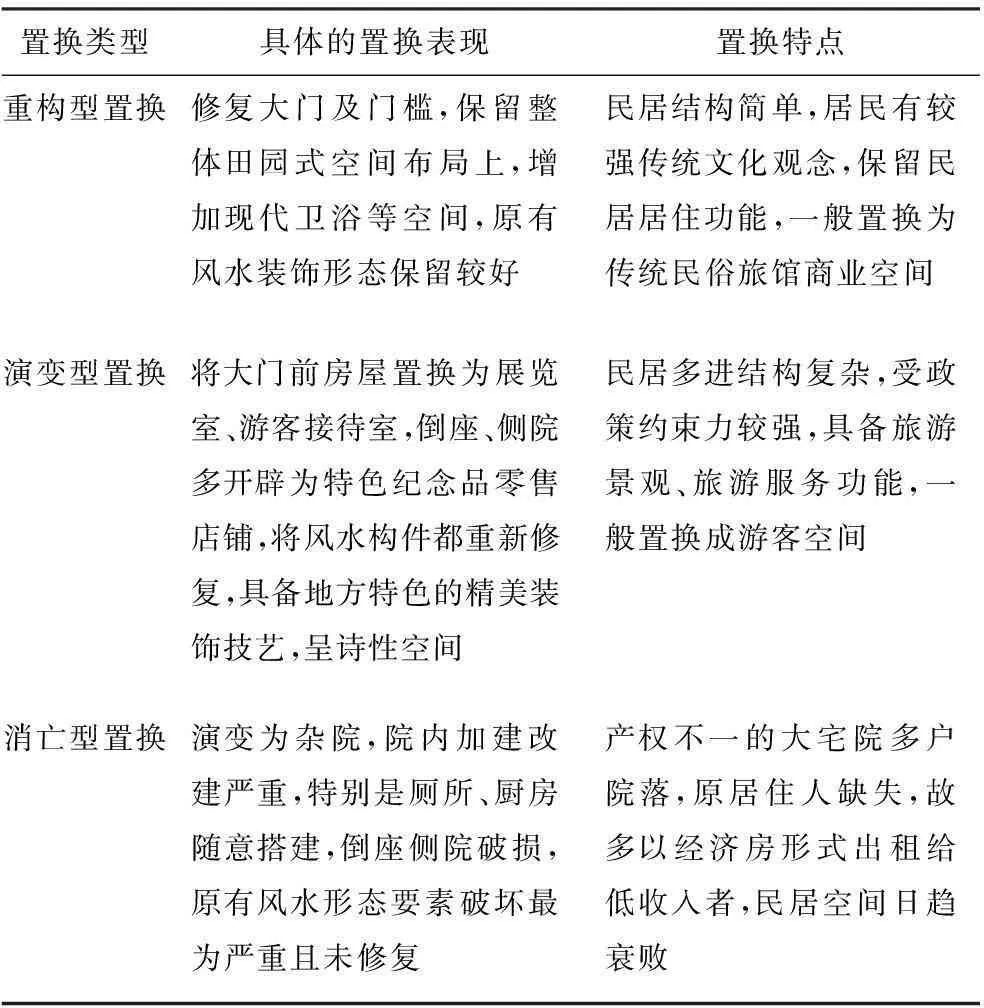

(二)堪舆学下的空间置换类型

传统民居作为当地人不经意中的“自传”,记载着该地的历史,讲述着土地的归属,折射出的民居营造选址、空间布局、建筑结构都有着自身独有的特征——堪舆文化[20]。堪舆是风水术最主要的别称之一,是传统聚落中最持久、稳定、强而有力的形态要素,是剖析传统聚落形态的一种手段,故堪舆学为传统民居空间置换形态研究提供了可阅读文本[21]。陶伟[20]42以平遥古城为案例,发现古城民居形态中的风水观念左右甚至决定了平遥古城传统民居形态表现出很强的规划性,故以民居形态中的堪舆要素:民居平面(建筑平面、房屋朝向),内部空间(照壁、屏门、风水墙、屋顶形式、房屋开间数),内部布局(厨房、主房、水口)风水装饰(颜色、门神、石狮子、吉祥图案)演化得出空间置换的逻辑类型有如下3种(见表3)。

表2 传统民居空间置换类型

资料来源:根据参考文献[17-19]整理所得。

表3传统民居空间置换类型

置换类型具体的置换表现置换特点重构型置换修复大门及门槛,保留整体田园式空间布局上,增加现代卫浴等空间,原有风水装饰形态保留较好民居结构简单,居民有较强传统文化观念,保留民居居住功能,一般置换为传统民俗旅馆商业空间演变型置换将大门前房屋置换为展览室、游客接待室,倒座、侧院多开辟为特色纪念品零售店铺,将风水构件都重新修复,具备地方特色的精美装饰技艺,呈诗性空间民居多进结构复杂,受政策约束力较强,具备旅游景观、旅游服务功能,一般置换成游客空间消亡型置换演变为杂院,院内加建改建严重,特别是厕所、厨房随意搭建,倒座侧院破损,原有风水形态要素破坏最为严重且未修复产权不一的大宅院多户院落,原居住人缺失,故多以经济房形式出租给低收入者,民居空间日趋衰败

资料来源:根据参考文献[20-21]整理所得。

三、传统民居空间置换模式研究

面对“百家争鸣”的置换模式理念,学术界对传统民居发展局面也褒贬不一,相关学者与经营管理者对传统民居旅游的空间置换模式研究,形成了一些典型的传统民居空间置换模式。

(一)传统民居空间功能置换模式

从传统民居空间置换的功能定位及市场运营的角度可从原址利用、扩大利用、转换利用、主题利用[22-24]4个方面进行传统民居功能置换,其模式[25]可分为:传统民居博物馆模式、乡村生态旅游模式、文化创意产业园模式、专题艺术馆模式。乡村生态旅游模式主要针对国内外知名度较高的传统民居旅游景观,地理位置优越且提供配套旅游服务的古村古镇,通过资本化的手段对资源和产品的品牌塑造和形象包装,获得不同区域的游客和各种投资商,如我国十大历史文化名村的旅游开发。车震宇[26]34则假设传统民居在旅游未介入的情况下,更容易盲目地模仿城市建设,与时俱进地发展为方盒子式的平顶楼房,进而针对传统民居缺乏对应的保护资金来源,认为旅游开发是目前保护较为有效的一个经济支撑点。箐口受益于旅游开发的哈尼村寨的居民,自己将红砖墙面抹上黄篱笆,平顶恢复为蘑菇顶便佐证了这一观点。当然旅游并不是唯一行之有效的保护传统民居空间置换成果的路径,如乡村生态旅游这把火使用不当便是以永久烧掉我们的房屋为代价的暂时性煮熟我们饭的搞破坏了。主题性的文化创意产业园模式和专题艺术馆模式是在资源本身不完全能够形成游客吸引力的情况下,通过对资源深度挖掘、整理和提升来设计出旅游吸引物,由观光旅游延伸到文化消费,如北京的798区历史街区的改造。或由于民居资源[18]1406存在较强的替代性,传统社区走向后现代消费等,为增强竞争性,挖掘自身不可移动的资源优势如文化环境和地方性知识优势刺激了该模式的产生。博物馆模式是指将传统民居建筑不进行商业开发,原貌呈献给参观者的保护更新方式。目前国内已有若干利用博物馆来进行传统民居保护的地点如深圳鹤湖新居等,成都大邑安仁的刘氏庄园博物馆则是静态的保护模式。朱良文、麦燕屏等[26]33则针对传统民居的本质是民居住所,认为大多数还是被人们仍在使用的居住空间,住宅是要“住”的不是用来“看”的,主张要用我们好的元素来改善生活,这样才有生命力,较为反对传统民居空间静态原样保护。此外,2005年湖北明清民居博物馆的规划却是以较为新颖的动态传统民居博物馆模式理念即政府出资将分布在湖北省不同地区的一些将要毁坏散落的老房子,搬迁至木兰湖风景区异地复建的集民居保护与开发利用于一体的聚落再生型民居博物馆。总之,在新型城镇化这一转型期,传统民居空间置换如何留住“人”与文化避免在旅游、现实主义与消费主义的重压之下被吞噬掉,是当前我们亟待解决的问题。

(二) 传统民居空间置换开发管理模式

从空间建构者的参与、管理及资源配置的角度可以将传统民居开发管理模式归纳为3种模式:政府主导、村集体自治、企业主导,或可概括为地方政府或企业从外部刚性介入的开发模式及村治模式两种[27]。其中,政府主导的外部刚性介入的开发模式[28]是政府利用政策手段、法律手段、行政手段和经济手段为企业投资和经营创造良好的环境,同时兼顾村民利益的引导旅游业健康发展模式,具体有“政府+企业+社区”和“政府+社区”两种子模式,企业的加入可以使得政府转移一部分基础设施费用使其合力解决供水、供电、供网和交通问题为人们出行提供便利;在景区景点[29]将摊位如创意纪念品、特色小吃等免费或优惠优先出让给原居住人经营,并提供向导、清洁工、停车场管理者等工作岗位使得村民于旅游旺季从事旅游业,淡季从事农业生产协调安排生产生活。但不可否认民居主体利益处于弱势地位,使得兼业农户及经营者产生较高交易成本和相关的设租问题而逐渐被边缘化,处于中下收入阶层;企业主导的开发管理模式,以唐乡为例,是与村委会、党支部直接合作下的间接与所有者接触通过租赁和收购,修旧如旧,打造外朴内秀的乡村度假服务酒店开发模式。它主要针对传统村落、美丽乡村和4A级及以上景区周边村落中的传统民居,在尊重传统建筑文化、保持原有建筑格局下资产资本化的提供常住型和私人定制化的房地产开发模式。而以企业主导内外联合开发的宏村则采用股份制形式[30],即传统民居所有者以民居实物的部分或整体租赁、入股的多方投资机制下旅游功能化复活形式。这两种模式可在吸引大量的经济资本后改善居民生活状况,增强所有者对传统民居保护意识,但也存在未被选中的周边社区由于利益被分化产生抵抗行为;村治模式[27]132是指传统社区的基层组织与民居所有者的村集体自治的开发模式,例如西递(2014年之前)。在传统民居发展和维护本地居民利益的双重压力下,屏蔽了外部资本进入传统社区核心地区,但又可积极调动社会资本和村治制度,在村民经济利益和商业化发展方面,村委会等公共管理部门[31]更能因地制宜地制定出协调村民与各利益团体的平衡政策,建立信任关系,组织全民参与。同时村民保护意识的差距,可能导致村治发展滞后。

四、传统民居空间置换驱动理论研究

(一)社会交换理论

社会交换理论是建立在理性、利益、公平等基础上的旅游目的地居民参与旅游的态度及其进入交换活动过程中价值间的相互让渡心理驱动的旅游研究工作的理论工具,甚至可从整体上把握这些现象的发展、变化规律,进而针对可能的情况做出科学的预测[32]。社会交换理论主张以微观视角见宏观事件剖析社会现象,但又可从社会的动态过程中分析“人”的决策行为,揭示人的需要和动机,通过经济理性、社会理性和价值理性的有机融合,强调社会结构的整体性效应。从微观视角看,以公平交换规范为前提,重视人的需要和情感在人际交往与社会交换中的地位和作用,进而产生个体间的人际互动产生报酬导向的交换行为。基于此,张文敏[33]将“权力”和“信任”两个重要变量引入到社会交换理论模型构建中,从而研究杭州梅家坞传统社区旅游支持的相关因素及其内部作用机制,杨斌[34]提出保障利益交换秩序下社区居民优先分享旅游收益,兼顾内、外报酬等措施解决洪江古商城传统社区参与问题。从宏观视角看,在理性原理、边际盗用原理和不平等原理下的追求报酬的欲望同样支配群体间的交往,交往过程为“吸引—竞争—分化—整合”,对立与冲突下的不平衡状态而生产生了集体组织间的规范、政治权威、法律、权力以及政治联盟。如彭丽娟[35]发现西递传统民居中私人空间转化是微观层面上的经济利益、荣誉感和宏观层面上的集体决定、示范效应等共同驱动的。张聪[36]则根据参与交换的游客、村民、政府的成本—收益平衡来估计旅游活动中社会交换对西江苗寨微观经济区位的影响这一视角来研究西江微观经济区位变迁。

(二)空间商品化理论及场域行动者理论

旅游地空间商品化两种形式是英国地理学者布瑞顿[37]归纳的:一是取得或转移商业财产权,重点是获取空间的使用价值,这符合列斐伏尔空间生产理论中,空间是一种紧缺的、可计量的商品,故将人对事物的生产转向为人对空间的开发、设计、使用和改造[38]。它是权利和资本结合下的空间运作方式,遵循从文化资本转为经济资本的空间生产逻辑下的传统民居空间置换过程[39]30。二是将符号加工作为一种诠释空间文化意义的文本方式使空间成为一种商品[40],利用符号价值的空间经济,来加强对空间消费。主要是将空间与文化景观符号的耦合如古城古街中餐饮、住宿店铺装饰所营造出的消费空间中“视野”和“文化内涵”的价值迥异可以明显看出。此外还可结合最早由法国社会学家布迪厄提出的场域行动者的理论视角[41]32来研究传统民居空间置换的驱动机制。前提是将传统民居视为一个场域,传统民居空间利用主体作为这一特定场域中的重要行动者,同时兼顾外来者如企业、游客、就业者等其他空间建构者的重要作用。多元利益主体依据各自的惯习,通过对空间生产实践前的抢占、谈判、相互协商,进一步整合传统民居空间资源共同推动了传统民居这一场域空间的竞争者及空间权力化的置换。结合这两个理论可深入分析传统民居空间商品化现象,揭示空间利用主体参与传统社区建构就空间置换这一过程中的行动逻辑与实践过程。研究成果众多,主要适用于解释传统聚落的转型研究、古村古镇凝视下的怀旧消费空间重构研究及古镇居民生活空间置换的社区重构研究三方面。

五、传统民居空间置换效应研究

阿尔多·罗西[42]指出,历史遗留下来的基本要素具有“病理性”或“推进性”。延缓了城市化进程的基本要素便呈现“病理症候”,而与城市化进程同步的“推进性”要素则主要是将其形式存在下来,不受制于原初的功能即实现功能置换使城市“起死回生”。

(一)传统民居空间置换积极效应研究

首先,民宅中原有生活生产空间置换为商铺,以怀旧消费空间为主在一定程度上使得传统民居培育出新的经济增长点,促进其业态布局调整,改变该地区的社会经济结构及其空间属性[1]1214[2][3]1206[4]1423;有利于吸纳该区域剩余劳动力[13]125[14]1929,甚至造成劳动力回流,解决“空心村”血液更新不足的问题,提高空间利用主体收入,生活空间品质提升;有利于保护和发掘该区域丰富独特的历史文化资源,将具有地方意象的因子融入可以出售的实质商品中来加强对空间的消费[40]99,是促进传统民居文化底蕴有机更新和文化资本注入的有效途径;空间置换在一定程度上是传统民居因时代发展的“新陈代谢”,灵活性改造内外空间,为传统民居“新生”提供了建筑赋予的生命力循环系统[29]11,使传统民居在新与陈的碰撞中空间得以复合强化而更突显当代人对传统乡土味道的依恋。

其次,另一方面,中国的政府官员从全国经济和社会发展的高度研究了传统民居空间置换。1998年国家旅游局主推的“华夏城乡游”主打农家生态牌,就“食”“住”“乐”三方面提出吃农家饭、住农家院、享农家乐的体验活动,这对于大量存于乡间的传统民居而言这是从国家层面的发展推力;2009年安徽省黄山市百村千幢古民居利用保护工程的启动,就古民居的抢修、迁移、认领、土地转让、房屋登记相关程序等做出明确规定,这是地方层面政府对传统民居利用主体使用权转让的重视;2013年中央城镇化工作会议把促进有序实现市民化作为首要任务,这与传统民居旅游引导的就地城镇化殊途同归。反对大拆搭建要传承文化,保留地域特色、民族特点等也突出了传统民居旅游开发原则。传统民居空间置换就是在这一系列政策贯彻落实科学发展观“以人为本”的具体体现,因地制宜发展传统民居的有益探索,有利于实现经济和社会发展良性互动的重要体现。

(二)传统民居空间置换消极效应研究

就阮仪三等人[43]研究的历史街区空间置换模式如福州“三坊七巷”模式和北京“南池子”模式,都呈现出搬迁所有原住居民进行较强程度商业功能置换的特点。而这一现象自20世纪八九十年代掀起的旧貌换新颜式的旧城改造热潮余温仍在,其消极效应如下:

钟士恩等人[5]6通过古镇旅游消费研究发现有些地区将传统民居视作经济社会发展的绊脚石,所以日趋孤岛化,以盆景化、主题公园化、超市化方式将传统民居“养在深闺”;林敏慧[44]、保继刚[45]、宗晓莲[39]35、李鑫[6]27等人对安徽黟县西递、苏州的周庄古镇、云南丽江古镇的调研,发现旅游移民与原住民置换形成的文化“空城”,沿街的生活门面置换为面向旅游者的商店,且填充的高档酒店、咖啡馆等现代特色接待设施,造成开发中的特色消失及建设性破坏进而提出对旅游商业化进行控制,提出政府及第三部门的预见性干预的重要性;黄芳[46]就传统民居旅游开发中存在的季节性失业问题及漏损现象,主张居民参与旅游开发管理的体系中,共同建构传统社区,避免主体间利益不平衡所引发的对抗性破坏问题;而这一想法在[41]36徽村村民旅游分红不公及村落保护制度失效驱动下采取的拆旧建新日常抵抗行为事件中得到验证;故孙九霞[47]针对多元生产主体的矛盾多发问题,提出传统社区变迁需要全面研究利益相关者这一共同体对象;余汝艺[48]在对古村落空间秩序重组研究发现传统社区种群被挤出古村落核心区,占领古村落社区边缘,旅游种群则入侵、继替传统社区种群迁出后留下的生态位空间。而后,以宗祠为中心的宗法型传统社区空间置换为旅游核心区、服务新区等构成的旅游化空间格局;继而,汪永青[49]就旅游地的空间被挤占,提出居民再创空间策略来应对旅游者侵占空间的行为,但非长久之计;传统民居是集体记忆的场所,而表面的土地地租极差催发下的地皮价值诱使出行现的“公地悲剧”[50]甚至“倒置现象”,居民逐渐被边缘化而成为局外人,被迫带着场所活着的“生态文化”出走,只剩“居所”等“静态建筑”及其惊绝门艺,引人迷思。

六、结论与展望

传统民居空间置换是随着外部市场环境及自身发展与时俱进的时代产物,尤其是2000年以来,研究进入了全新的一个广阔发展空间,研究内容不断深入、细化,研究范围也从区域性宏观研究转向微观地区性研究,案例研究成为主流。通过对中国传统民居空间置换研究成果的信息挖掘,可得出如下结论和展望:

1.自然环境塑造了传统民居空间基本形态。社会文化观念强化了其精神空间内涵,且以家庭人口学经济特征与观念转变为主导的内生动力以及新型城镇化,体制改革,旅游驱动,政府、社区、第三部门(遗产保护组织)主导的外部驱动共同推动传统民居空间发展轨迹的演变是当代传统民居空间置换的基本特征。尤其是传统民居空间置换研究在时间节点上以20世纪80年代为分界点,前后出现明显分异,空间生产的内在逻辑剧变,由从自然环境中获取生产生活资料转变为多元利益主体在空间生产实践前的抢占,谈判相互协商使得传统民居空间置换模式面临更替,通过人为干预介入到传统民居空间置换来调整传统民居空间的成长路径,以传承与发展为理念求解传统民居空间多维属性的协调,是当前面临的新课题。

2.传统民居空间置换具有广阔的发展前景。尤其在当代休闲生态旅游为主导形势下,在新型城镇化记住乡愁的进一步感召下,传统民居旅游将成为中外游客精神家园的主要朝圣地。当然,传统民居空间置换发展过程中也存在不少问题,比如商业化问题、建设性破坏、利益冲突破坏、历史文脉的湮灭等。且民居旅游大部分还处于扶贫和解决温饱获取经济收入的生存之道,其小康型的生活之道还有待探寻。故为解决这些问题要积极探寻可持续发展空间置换模式,建立开发管理模式及功能置换模式下的正确处理政府、企业和居民的关系,形成一个立足长远的融合经济与社会稳定和谐的生态系统,这是亟待破解的难题。

3.就从已有的旅游地传统民居空间研究来看,多以班瑞浩德旅游地空间视角切入,通过研究旅游地空间被实践、表演、人的流动来侧面关注空间及空间要素改变的现象和问题,且将传统民居空间置换下的空间景观演变研究仅仅归为旅游影响,对于变迁发生主要载体的“空间”研究较少。就其外观和内部格局演变下的空间置换系统理论研究及应用仍比较薄弱。尤其是一些较具可操作性、示范性的理论基础及可复制得社会治理理论分析等较少涉及;更为突出的是旅游局、开发商、专家、民居主体对于民居空间置换有着明显的错位,那些不能进行开发的传统民居的保护发展路径基本上是空白,这成为今后传统民居“架桥过河”进一步发展面临的新难题。

4.美国地理学家苏尔主张以解释文化景观作为人文地理学研究核心,而传统民居作为一种最大众化的乡土景观,可以独立地成为一种基本的人文地理事象。虽根植于民间,但传统民居空间置换将产生微观的具体历史村镇,历史文化街区地方性甚至是宏观的区域、国家层面的人地关系、人与社会效果。如何建立完善并实施相关的社会治理制度和体制机制,如对传统民居空置换过程中主体之间的责权利关系的监督和效果评估方面的机制等,以在兼顾传统民居空间利用主体提升生活品质、符合现代审美及生活便利性多样化的需求的同时,最大化保留传统民居正外部性及内部合理的传统布局,进而对空间利用主体受益模式,景区业态的演变的路径创新模式进行探寻,是今后必须要解决的问题。本文尝试总结了传统民居空间置换研究成果,今后将对这些结论和展望的普适性和科学性做进一步实证检验和修正。

参考文献:

[1]Ye Q, Tan YT, Zhang S. The analysis and exploration of Chinese rural construction methods to carry nostalgia[J]. Geographical Research, 2015,34(7):1213-1221.[叶强, 谭怡恬, 张森. 寄托乡愁的中国乡建模式解析与路径探索[J]. 地理研究, 2015,34(7):1213-1221.]

[2]http://city.ifeng.com.Liang H. I am opposed to self-sacrifice,condescending to overall urbanization [EB/OL]. [2014-11-23]. http://city.ifeng.com/a/20141123//415406_0.shtml.[凤凰城市. 梁鸿. 我反对牺牲自我, 俯就总体的城镇化[EB/OL].[2014-11-23]. http://city.ifeng.com/a/20141123//415406_0.shtml.]

[3]Liu PL. The theory and practice exploration of "remembering nostalgia" in the construction of new urbanization[J]. Geographical Research, 2015,34(7):1205-1212.[刘沛林. 新型城镇化建设中“留住乡愁”的理论与实践探索[J]. 地理研究, 2015,34(7):1205-1212.]

[4]Bao JG, Meng K, Zhang QY. Rural urbanization led by tourism[J]. Geographical Research, 2015, 34(8):1422-1434.[保继刚, 孟凯, 章倩滢. 旅游引导的乡村城市化:以阳朔历村为例[J]. 地理研究, 2015,34(8):1422-1434.]

[5]Zhang SE, Zhang JH. The relationship between traditional and modernity and post modernity from the perspective of tourism consumption in ancient towns[J]. Tourism Tribune, 2014,29(7):5-7.[钟士恩, 章锦河. 从古镇旅游消费看传统性与现代性、后现代性的关系[J]. 旅游学刊, 2014,29(7): 5-7.]

[6]Li X, Zhang XP. On the relation and impact of tourism destination's partial commoditization and the replacement of the locals living space in old towns[J]. Tourism Research, 2012,4(4): 25-31. [李鑫, 张晓萍. 试论旅游地空间商品化与古镇居民生活空间置换的关系及影响[J]. 旅游研究, 2012, 4(4):25-31.]

[7]Tan J, Wang XY. Reconstruction of ethnic community under the replacement of space:Based on the filedwork in Zhiziluo Village,Fugong Town[J]. Journal of Guizhou University(Social Sciences),2012,30(5):106-110.[谭瑾, 王晓艳. 空间置换下的民族社区重塑:基于云南省福贡县知子罗村的田野考察[J]. 贵州大学学报(社会科学版),2012,30(5):106-110.]

[8]Zhang WZ. The ancient town tourism development research based on the cultural space and the place spirit[J]. Urban Development Studies, 2014,21(10):13-16.[张位中. 国内古城旅游可持续发展理论模式研究:基于文化空间与场所精神理论[J]. 城市发展研究, 2014, 21(10):13-16.]

[9]Huo J, Han R. The function replacement to the renovation process of historic district in public spaces of Nanchang Street of Wuxi[J]. Urban Problems, 2014(1):40-44.[霍珺, 韩荣. 历史街区功能置换中公共空间的营造:以无锡市南长街为例[J]. 城市问题, 2014(1): 40-44.]

[10]Long BY. Chinese traditional residential building[M]. Hongkong:Hongkong Regional Council, 1991.[龙炳颐. 中国传统民居建筑[M] . 香港:香港区域市政局出版社, 1991.]

[11]Lu YD. Chinese residential building[M]. Guangzhou: South China University of Technology Press, 2003.[陆元鼎. 中国民居建筑[M] . 广州:华南理工大学出版社, 2003.]

[12]Tran XH, Li B, Li H, The upheaval of traditional residential spaces into Hanoi high--rise condominiums models[J]. Protection of Cultural Heritage and Environment—Behavior,2014(8):873-879.

[13]Yu KJ, Wang ZF, Huang GP. Discussion about the vernacular landscapes and their implications to modern landscapes architecture[J]. Huazhong Architecture,2005,23(4):123-126.[俞孔坚,王志芳,黄国平 论乡土景观及其对现代景观设计的意义[J]. 华中建筑, 2005,23(4):123-126.]

[14]Xi JC, Wang XG, Kong QQ,et al. Micro-scale social spatial reconstruction of the tourist village in the past 25 years:A case study of Gouge Village in Yesanpo, Hebei Province[J]. Geographical Research,2014, 33(10):1928-1941.[席建超, 王新歌, 孔钦钦,等. 过去25年旅游村落社会空间的微尺度重构:河北野三坡苟各庄村案例实证[J]. 地理研究, 2014, 33(10):1928-1941.]

[15]Zheng X, Jin XL, Hu XJ. Research on public association space in traditional rural settlement[J]. Economic Geography, 2009, 29(5):823-826.[郑霞, 金晓玲, 胡希军. 论传统村落公共交往空间及传承[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 823-826.]

[16]Sha R. Outlook on the nature and origins of the culture of traditional residential architecture in China[J]. Human Geography,1997, 12(3):25-27.[沙润. 中国传统民居建筑文化的自然观及其渊源[J]. 人文地理, 1997, 12(3):25-27.]

[17]Xiao W, Zhu X. The narrative montage reconstruction on the traditional village space[C]// The planning of urban and rural governance reform:A collection of 2014 Chinese urban planning annual meeting. Beijing: China Architecture & Building Press,2014:1964-1977. [肖薇,朱霞. 传统村落叙事空间的蒙太奇重构[C]// 城乡治理与规划改革—2014中国城市规划年会论文集(14小城镇与农村规划).北京:中国建筑出版社,2014:1964-1977.]

[18]Fang YG, Liu JS. Rural landscape changes and its optimization strategies:Form the perspective of ideal type narratives[J]. Acta Geographica Sinica,2012,67(10): 1399-1410.[房艳刚, 刘继生. 理想类型叙事视角下的乡村景观变迁与优化策略[J]. 地理学报, 2012, 67(10): 1399-1410.]

[19]Zhu Z. Research on the narrative space of the old urban area of Suzhou [D]. Changsha:Central South University, 2009[朱政. 苏州旧城区城市叙事空间研究[D].长沙:中南大学, 2009.]

[20]Tao W, He X, Jiang W. The evolution and types of traditional house morphological characteristics of Pingyao Ancient City:A micro view of fengshui study[J].Human Geography, 2014(5): 40-48.[陶伟, 何新, 蒋伟.平遥古城传统民居形态特征的变迁及其类型:基于堪舆学的微观观察[J]. 人文地理, 2014(5): 40-48.]

[21]Zheng WM, Li ZX.Geomantic Omen,ecology,and human living environment:With the protection of the ancient folk houses in Yangshan,Chenzhou,Hunan Province as an example[J].Planners,2005,21(6):31-34.[郑卫民, 李志学.风水·生态·人居环境:以湖南郴州阳山古民居保护规划为例[J]. 规划师,2005,21(6):31-34.]

[22]Tao W, Cen QH. Comparative study on tourism development mode in historic towns:Venice and Lijiang[J].City Planning Review, 2006,30(5): 76-82. [陶伟, 岑倩华. 历史城镇旅游发展模式比较研究:威尼斯和丽江[J]. 城市规划, 2006,30(5): 76-82.]

[23]Li DH, Meng Y.Research on protection and tourism utilization modes of ancient dwelling houses:A case study of Huizhou ancient dwelling houses in Huangshan City[J]Human Geography,2012,27(2):151-155.[李东和, 孟影.古民居保护与旅游利用模式研究:以黄山市徽州古民居为例[J].人文地理,2012,27(2):151-155.]

[24]Gao YL.On landscape protection of earthen buildings of ancient villages in Fujian:Taking Hongkeng Folk Culture Village as an example[D] Fuzhou:Fujian Agriculture and Forestry University, 2012.[高雅玲. 福建土楼古村落景观保护研究:以洪坑土楼民俗文化村为例[D] .福州:福建农林大学, 2012.]

[25]Zhang XH, Luo Q. Research on the protection and renewal mode of traditional dwelling in Chengdu area[J]. Forum on Chinese Culture, 2008(2):157-165.[张晓晗, 罗谦. 成都地区传统民居保护与更新模式研究[J]. 中华文化论坛, 2008(2):157-165.]

[26]Zhu LW, et al . Summary of Tonghai forum "traditional dwelling and tourism exploitation"[J]. New Architecture, 2006(4):26-35.[朱良文,等. 传统民居与旅游开发:通海论坛[J].新建筑, 2006(4):26-35.]

[27]Qi XD. An analysis about the practical patterns to conserve the ancient towns by tourism[J]. Academic Exchange, 2006(10):131-134.[齐学栋. 古村落与传统民居旅游开发模式刍议[J].学术交流, 2006(10):131-134.]

[28]Wang CY. Study on multi-level fuzzy comprehensive evaluation of tourism development model of village heritage sites:A case study of Kaiping watchtower and villages[J].Mathematics in Practice and Theory 2013,43(2):95-107.[王纯阳.村落遗产地政府主导开发模式的多层次模糊综合评价:以开平碉楼与村落为例[J].数学的实践与认识, 2013,43(2):95-107.]

[29]Xing HB, Liu DD . An analysis of the "gain" and "loss" in functional replacement on reusing building[J]. Shanxi Architecture, 2010, 36(26):11-12.[邢海波, 刘端端. 功能置换在历史性建筑再利用中的“得”与“失”[J]. 山西建筑, 2010, 36(26):11-12.]

[30]Liang DK. Applying the stock cooperation system to running the world heritage resources in Xidi and Hongcun ancient villages.[J]. China Population Resources and Environment, 2005, 15(4): 123-126.[梁德阔. 西递、宏村古村落的股份合作制经营模式设计[J].中国人口·资源与环境, 2005, 15(4): 123-126.]

[31]Wang CY, Huang FC. An empirical study on the definition and classification of stakeholders in village heritage sites:A case study of Kaiping watchtower and village[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(8): 89-94.[王纯阳, 黄福才. 村落遗产地利益相关者界定与分类的实证研究:以开平碉楼与村落为例[J].旅游学刊, 2012, 27(8): 89-94..]

[32]Liu ZP. Application of community exchange theory in the study of tourism social culture[J].Tourism Science,1998(4):30-33[刘赵平. 社会交换理论在旅游社会文化影响研究中的应用[J]. 旅游科学,1998(4):30-33]

[33]Zhang WM. SET—based research community support model for tourism:The case of Meijiawu,Hangzhou[D].Hangzhou:Zhejiang University, 2011.[张文敏. 基于社会交换理论的乡村社区旅游支持模型:以杭州梅家坞为例[D] .杭州:浙江大学, 2011.]

[34]Yang B. Research on the community participate in tourism development based on the social exchange theory:Take ancient commercial city of Hongjiang as an example[D]. Xiangtan:Xiangtan University, 2008.[杨斌. 基于社会交换理论的社区参与旅游发展研究:以洪江古商城为例[D] .湘潭:湘潭大学, 2008.]

[35]Peng LJ,Xu HG,Liu C. A social exchage approach to the mechanism of personal spatial transformation in Xidi Village[J].Human Geography,2011,26(5):29-33.[彭丽娟, 徐红罡, 刘畅. 基于社会交换理论的西递古村落私人空间转化机制研究[J]. 人文地理, 2011, 26(5):29-33.]

[36]Zhang C,Dan WH. The influence and origin of tourism activity to village micro-economical position:An example of Xijiang Miao Village[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Science Edition)2010,28(1): 112-116.[张聪,但文红.旅游活动对村寨微观经济区位的影响及成因:以西江苗寨为例[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2010,28(1):112-116.]

[37]Britton S. Tourism,capital,and place:Towards a critical geography of tourism[J]. Environmental and Planning D:Society and Space,1991(9):451-478 .

[38]Henri L .The production of space[M] .Oxford UK &Cambridge USA:Blackwell, 1991 .

[39]Zong XL. A study on the form and impact of the destinations spatial commoditization:With Lijiang ancient town as a case study[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(4): 30-36. [宗晓莲. 旅游地空间商品化的形式与影响研究:以云南省丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2005, 20(4): 30-36.]

[40]Dicks B. Culture on display:The production of contemporary visitability[M].Feng Y,trans.Beijing:Peking University Press,2012.[贝拉·迪克斯.被展示的文化:当代“可参观性”的生产[M] .冯悦,译.北京:北京大学出版社, 2012]

[41]Zhou CF. Residents' daily resistance in rural tourist destinations:A case study of disturbances concerning tearing down and building houses in Hui Village[J]. Tourism Tribune, 20012,27(2):32-36.[周春发.乡村旅游地居民的日常抵抗:以徽村拆建房风波为例[J]. 旅游学刊, 2012,27(2):32-36.]

[42]Rossi A.Urban architecture[M]. Huang SJ,trans.China Building Industry Press, 2006.[阿尔多·罗西.城市建筑学[M].黄士钧,译.北京:中国建筑工业出版社,2006.]

[43]Ruan YS, Gu XW.An analysis about the practical patterns to consenve the historic districts in China[J].Tongji University Journal Social Science Section,2004, 15(5):1-6.[阮仪三, 顾晓伟.对于我国历史街区保护实践模式的剖析[J].同济大学学报(社会科学版),2004, 15(5):1-6.]

[44]Lin MH, Bao JG.Tourism commodification in China's historic towns and villages:Re-examining the creative destruction model[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 12-22.[林敏慧, 保继刚. 中国历史村镇的旅游商业化:创造性破坏模型的应用检验[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 12-22.]

[45]Bao JG, Su XB. Studies on tourism commercialization in historic towns[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(3): 427-436.[保继刚, 苏晓波. 历史城镇的旅游商业化研究[J]. 地理学报, 2004, 59(3): 427-436.]

[46]Huang F.On dweller's participation in the tourism exploitation of traditional dwelling[J]. Tourism Tribune, 2002, 17(5): 54-57.[黄芳. 传统民居旅游开发中农户参与问题思考[J].旅游学刊, 2002, 17(5): 54-57.]

[47]Sun JX, Su J. Traditional community space change under the influence of tourism: A reflective study based on space production theory[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(5): 78-86. [孙九霞, 苏静. 旅游影响下传统社区空间变迁的理论探讨:基于空间生产理论的反思[J].旅游学刊, 2014, 29(5): 78-86.]

[48]Yu RY, Liang LK, LI DM,et al.Tourism population invasion, succession and the spatial order recombination of ancient village:A case study of Hongcun Village[J]. Economic Geography, 2013, 33(8):165-170.[余汝艺,梁留科,李德明,等.旅游种群的入侵、继替与古村落空间秩序重组研究:以徽州古村落宏村为例[J].经济地理, 2013, 33(8):165-170.]

[49]Wang YQ, Lu L.Residents' construct space strategy of destination[J].Resource Development &Market,2008, 24(11): 1038-1041.[汪永青,陆林.旅游地居民的再创空间[J]. 资源开发与市场, 2008, 24(11): 1038-1041.]

[50]Chi J, Cui FJ. A study on "the tragedy of the commons" in the process of the development of on-limits rural tourism destination:A case of Meijiawu, Longwu and Shangougou in Hangzhou[J]. Tourism Tribune, 2006,21(7): 17-23.[池静, 崔凤军. 乡村旅游地发展过程中的“公地悲剧”研究:以杭州梅家坞、龙坞茶村、山沟沟景区为例[J]. 旅游学刊,2006, 21(7): 17-23.]

[责任编辑:连云凯]

Summary of the Researches on China's Traditional Resident Spaces Replacement

ZHU Lin, YANG Xingzhu

(CollegeofTerritorialResourceandTourism,AnhuiNormalUniversity,Wuhu241000,China)

Abstract:With the transformation of people's livelihood, the post-modern value concept of the cultural trend has played a critical role in special displacement form of traditional residents and this is the necessary product of the time. It is characterized by volume expansion, quality enhancement, upgrading and rebuilding. The aim is to promote the construction of new urbanization in a certain extent, help to ''remember nostalgia'' and improve people's livelihood. How to promote more scientific traditional residential space replacement, exploring its complex mechanism and problems is not only a national and regional development of the major strategic needs, but also the tourism geography and rural geography research direction.So this paper, based on the background and the concept of traditional resident spaces replacement,studies on classification of space displacement type and comprehensively discusses the development of replacement drive theory research in China, analyzes the current situations and the main patterns of traditional resident space replacement, and puts forward some relevant countermeasures for the current problems. Finally, the paper discusses the prospect of the future development of traditional resident spaces replacement and tries to provide new ideas and new perspectives for its study in China.

Key words:China; traditional resident spaces ;spatial replacement ; a summary of the researches; future prospect

[中图分类号]F590.3

[文献标识码]A

[文章编号]1674-3784(2016)02-0049-08

[作者简介]朱琳(1992-),女,江西丰城人,安徽师范大学国土资源与旅游学院2014级硕士研究生,主要研究方向旅游地理;杨兴柱(1976-),男,安徽六安人,安徽师范大学国土资源与旅游学院教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为旅游地理与旅游规划。

[收稿日期]2015-10-22

*[基金项目]国家自然科学基金项目“旅游地聚居空间演化过程、驱动机制及其社会效应研究”(41471130)

doi:10.15962/j.cnki.tourismforum.201602021

[引用格式] Zhu L,Yang XZ.Summary of the researches on China's traditional resident spaces replacement[J].Tourism Forum,2016,9(2):49-56.[朱琳,杨兴柱国内传统民居空间置换研究综述[J].旅游论坛,2016,9(2):49-56.]