周有光与中国语文的现代化

2016-03-22李敏潘颖李清蝉

文|李敏 潘颖 李清蝉

周有光与中国语文的现代化

文|李敏 潘颖 李清蝉

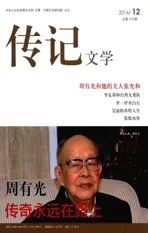

上图:1987年12月1日,周有光在新加坡新闻中心联合早报社演讲

周有光,原名周耀平,我国著名的语言文字学家,《汉语拼音方案》的主要创制人之一,中国文字改革的推进者,被称为“周百科”和“汉语拼音之父”。作为中国当代语言文字学界的旗帜性人物,半个多世纪以来,周先生勤奋笔耕,治学严谨,在语言文字学领域不懈地进行着广泛且深入的探索研究,其研究成果丰硕,几乎渗透到中国语文现代化的各个层面。先后发表了30余部专著、300多篇学术论文。这些著述既有深刻的理论内涵,又有源自实践的丰富经验,分析精当,判断明确,重视语言文字的古今比较和中外对比,在纵横两个坐标的广阔视野里不断揭示语言文字的发展规律。语言质朴无华,通俗易懂,浓缩凝练,求真务实,对于明确中国语文现代化的发展方向和目标、推动语文的现代化进程均产生了深远的影响。

对汉语拼音的理论研究与实践探索

制定汉语拼音方案

汉语拼音的出现是语言学界的重要成就之一,其蓬勃的生命力,对中国语言文字的发展持续产生着深刻影响。汉字自身结构与形态的特殊性,使其在不断演进和发展的过程中,需要一套完整的表音字母作为国际形式,以适应信息化的发展趋势。制定一套科学可行、实用易操作的汉语拼音方案,是中国语文现代化进程中具有里程碑意义的重要举措。

全国文字改革会议于1955年在北京召开,周先生受邀负责汉语拼音方案研究,从那时起,他便开始了从事语言文字研究的生涯。汉语言文字体系复杂且庞大,为其制定一套严密的表音字母国际形式是一项充满挑战的系统工程,这对于制定者的研究能力、理论素养和实践经历都有着极高的要求。首先要解决的棘手问题是采用何种字母进行表音。在选择或创造字母的探索过程中,周先生极深研几,对各国的古今字母进行了细致分析,并在《语文知识》上发表了一系列文章,提供选择参考。他在1952年出版的《字母的故事》一书中提出:“拉丁字母是世界上最通用的字母,是国际文化交流的共同工具。”“一种字母作为民族形式,需要极长时期的应用,经过约定俗成,方能成为稳定的民族形式,新创字母不难,但被广泛认可为民族形式极难。”同时,国外的经验也告诉我们, 国际形式和民族形式是相互转变的,一种字母引入后经过不断演变发展,最终会成为约定俗成的民族形式。“它(指拉丁字母,作者注)终于成为中国的汉语拼音字母,不是个人的好恶所决定,而是历史发展的结果。”通过汉语拼音方案几十年来的发展与广泛运用,充分证实了周先生采用拉丁字母的建议是正确的。汉语拼音方案以其简洁明了、科学实用等特点,在提高国民文化水平、发展科教文卫事业以及加强对外交流等方面发挥了无可替代的积极作用。

在拉丁字母与汉语因素配合的过程中,面临着许多来自学术层面与社会方面的疑问。《汉语拼音方案草案》发表后,社会各界意见不一,反馈的信息来源广,创见多,难以归纳统一。在拼音方案正式发表之前,经过了无数次关于字母使用方法的改进探讨,制订方案的整个过程十分慎重。1958年2月11日,全国人民代表大会审议正式通过方案。至此,历经三年的慎重细致、反复探索研究,《汉语拼音方案》终于诞生。在整个制定过程中,周先生做了大量深入细致的研究,以其开阔的学术视野、深入浅出的理论分析以及源自实践的深刻思考,提出了许多切实可行的科学建议。在《汉语拼音方案公布》后,他继续著书立说大力宣传推广,为巩固汉语拼音的地位、发挥其现实功用作出了不懈努力。

为进一步规范关于拼音语词的书写,周先生以精益求精的精神深化理论依据,积极致力于正词法,负责并参与了基本规则的制定。通过多角度探索理论依据,揭示正词法一系列的矛盾,解决了正词法研究制定中的基本理论问题,做了大量的实际性工作。《汉语拼音正词法基本规则》于1988年正式公布。

提出“三原则”“三不是”理论

针对关于字母形式选择的激烈争论,力主采用拉丁字母形式的周先生在《字母的故事》中提出了“汉语拼音三原则”,亦称“拼音三化”,即:口语化——要用拼音拼写规范化的普通话;音素化——要按照音素(音位)拼写音节;拉丁化——拼音采用国际通用的拉丁字母。三原则紧密关联,缺一不可。拼音使用的是拉丁字母,就必然采用音素化的拼法。同时,在规定的语音标准下,音素化的拼法能够准确地拼写规范化、口语化的普通话。为阐明拼音方案功能有限、并非万能,周先生又总结出了精辟的“三不是”理论:即:“不是汉字拼音方案,而是汉语拼音方案;不是方言拼音方案,而是普通话拼音方案;不是文言拼音方案,而是白话拼音方案”。“三原则”和“三不是”理论是周先生汉语拼音研究的重要理论成果之一,为汉语拼音的界定和进一步规范奠定了基础。

推动汉语拼音走向世界,迈向信息化

周先生指出:“汉语拼音是全球化时代的文化穿梭机。”汉语拼音使中国汉字与世界接轨,敲开了汉字通往信息化时代的大门。历史的车轮转到今天,汉语拼音以其简洁、实用的鲜明特点,在社会不同领域发挥了积极作用,成为促进现代化的有效工具,尤为重要的是,它架起了中外文化交流互惠的桥梁。一方面,它有利于人民大众走进世界的文化圈,另一方面为中国文化走向世界开通了渠道,促进了中西方思维的交汇与碰撞。周先生以“世界公民”的视角,为中国语言文字的信息化发展与中国文化的国际推广传播积累了宝贵的经验。

在汉字方面的理论研究与实践探索

创立现代汉字学

汉字学的研究由来已久,如今又以全新的面貌出现于中国语文学术界。1980年,周先生第一次正式提出建立现代汉字学的观点,并主张从字量、字序、字形、字音、字义以及汉字教学法六个方面,进行全新的考量与例证分析,以期在汉字的定量、定形、定音、定序四个方面实现实质性进展。

在定量方面,周先生以汉字“分级定量”的思想规定了汉字整理的基本原则:逐步“限定”现代汉语用字,使数量一定、字形统一的规范化汉字成为可能,避免起用死字和创造新字。汉字的数量一直是个模糊的概念,周先生“分级定量”的思想无疑是汉字学理论的重大发展。在定形方面,周先生在进行了字形分解与结构研究之后,指出字形的分解要依照部件、元件、零件分为三层,方便汉字的编排,促进汉字规范化的发展。在定音方面,同音词和声旁表音功能的研究取得了全新的进展,成为未来汉字研究的新起点。同音词是公认的复杂语言问题,对此,周先生又提出了“四不是”的全新观点,还充分发挥语言分化同音词的功能,同音词的数量大大减少,在同音词研究上发挥了“拨开云雾见月明”的作用。在声旁表音功能方面,周先生发现,汉字声旁并不能有效表音,无法单靠声旁推测出汉字的正确读音。研究从一定程度上表明了声旁表音功能的微弱性,为进一步探究文字历史演变发展提供了事实性依据。

周先生关于现代汉字学的研究,明确了汉字的特性,扩大了汉字学的研究范围,并进一步细化研究内容,减少了汉字使用的不便,使汉字能够更好地为今天服务。周先生将现代汉字学定义为“是以语言学为基础而结合信息论、统计学、心理学等边缘科学”。这样的观点与历史汉字学有所出入,但并不是对历史汉字学的抛弃与背叛。他认为,在汉字学研究领域,既要承袭厚重的历史,也要紧跟时代的进步。他说明了现代汉字是在历史汉字的基础上改进和发展而来,汉字改革应尊重历史成果,寻求改进与突破。周先生的研究为现代汉字改革提供了理论依据,更指明了现代汉字研究的方向,应充分吸收历史汉字学中的有利因素,使汉字更加适应现代化的发展要求。

1980年,周有光夫妇参加中国语言学会成立大会,左二为周有光,左三为张允和,左四为吕叔湘

汉字的简化

对于汉字的简化,周先生态度明确,观点权威。第一,他用一分为二的辩证观点阐释汉字简化的利与弊。按照他的观点,笔画的简化利弊参半,汉字简化的益处是清晰度高、好认好写,主要弊端在于近形增多、草书楷化字难写、隔开古今和内外。第二,经过深刻分析与横纵相较,他分析“二简”失败的原因主要是不符合汉字本身的发展演变规律、社会政治文化背景和人民群众的社会心理倾向,以及简化本身的效果不佳。第三,对于汉字的简化,还提出要注意“度”的掌控。在《对汉字简化问题的再认识》一文中,他指出:“汉字,跟任何一种文字一样,是演变性和稳定性的矛盾统一体。有时演变性强于稳定性,而较多时期,稳定性却强于演变性。”文字具有稳定与渐变的特性,社会的各个方面都会对其变革产生影响。因此,笔画多少并非是最主要的,无论改良还是改革,都必须对多种因素进行综合考虑,不可草率行事。

开创中国比较文字学研究的先河

19世纪末,西方语言文字学盛行文字发展的“三段论”,即文字的发展遵循着“从表形到表意再到表音”的规律。然而对于这一规律,学术界却产生了诸多分歧。文字的演变究竟能否归结为某种“规律”?对于规律的探索,哪种看法更加符合事实?周先生指出,如果只对一个国家的文字或者某一种文字进行研究,而不是站在人类文字的宏观角度研究,文字学是不完备的。而对文字发展规律的探索,离不开对比较文字学的研究。比较文字学主要是通过对人类多种文字出现的历史背景、形体结构、传播过程、发展阶段、应用功能等方面进行比较研究,从中总结归纳出人类文字发展的规律。同时他还指出,比较的目的并不是为了强调差异性,更重要的是为了阐明共同性。

世界文字种类繁多,在对多种文字进行分析比较研究的过程中,产生了将文字分类的需要。而文字的分类方法至今都没有一个公认的客观标准。周先生在研究了不同的分类方法后,提出了空间较为立体、方位相对全面的文字“三相”分类法,即:“观察文字的特征,可以从三个不同角度着眼:符号形式、语言段落和表达方式。”三个角度观察到的文字特征,成为文字的“三相”:符形相、语段相和表达相。“三相”分类法遵循着“表形、表意、表音”的基本框架。根据周先生的理论,“任何一种文字都有‘三相’。‘三相’的综合聚焦,就是这种文字的类型”。

尽管至今为止,对于世界文字的发展规律,学术界还存在着较大争议和激烈讨论,但学术总是在争论中不断前行,规律的探索是一个不断去伪存真的过程。不可否认的是,周先生关于比较文字学的研究在中国具有开创先河的历史价值,为学术界的深入探索提供了一定的理论依据和研究基础。

信息时代的中国语文现代化

中文信息处理的“双轨制”理论

周先生曾经在《中文信息处理的双轨制》一文中提出:“在‘信息革命’时代,一个国家能否充分利用文字信息处理技术,将成为它能不能跟上世界科学技术的先进水平、使社会经济快速发展的关键因素之一。”

“万码奔腾”的时代里,输入汉字需要依赖编码、字表等形式。这些输入方式多数利弊并行,但是单从大众化推广方面来说,难度较高,弊大于利。其中采用频率较高的输入方式有汉字编码法和字表笔触法,前者需要熟练记忆大量的汉字字根,难以推广运用;后者使用方法较为简单直观,但在信息化时代中,使用特制的输入键盘,不仅增加了投入成本,更不利于汉字的现代化发展与国际推广。

为了解决汉字输入的技术难题,周先生又创造性地提出中文信息处理的“双轨制”理论。简言之,输入汉字时兼用汉字和汉语拼音,将中文变成双轨制。输入汉语拼音,计算机经过程序内在转换,自动转换为汉字输出,也就是常说的“拼音转换法”。它的工序较为简单,可以依照语言思考的顺序进行编码,便于大众化推广,较以前的汉字编码法有了很大的改进,真正发挥了“语词处理机”的功能,可以不打断“语言思考”的自由进程,畅快地把语言写成文章。周先生微言大义,曾意味深长地讲道:“我们失去了一个大众化的打字机时代以后,不能再失去一个大众化的语词处理机时代。真正消灭差距,追回失去了的时代,出路很有可能就在于采用‘拼音转换法’。”从目前广大的手机用户、电脑用户使用拼音输入法的频率和比重来看,周先生的观点具有前瞻性、战略性和科学性,“双轨制”使汉字不再是中国信息化的发展的瓶颈,促进了汉字的推广与现代化发展,产生巨大社会效益。如今,绝大多数电脑和手机用户都在使用拼音转换法输入汉字,人们时刻享受着拼音转换法提供的便利。可以说,周先生的研究为中国语言文字以健康迅速的姿态进入信息时代开辟了一条捷径。

双文化论

“在全球化时代,世界各国都进入了国际现代文化和地区传统文化的双文化时代。”身处这个时代,我们应该如何正确看待民族传统文化和现代文化的关系?对此,周先生提出了“双文化论”。他认为,与本民族传统文化相并列的,是“先进国家已经行之有效、权威学者一致公认,正在全世界传播开来的有利于人类生活的知识和事物,就是全人类‘共创、共有、共享’的国际现代文化”。当然,现代文化的产生并不意味着传统文化的消亡,二者并非对立关系,而是并行不悖、彼此交融和相互促进的。从世界范围来看,在一元文化之外还有多元文化。“对每个人来说,既保留本土的特色而又参加国际的共同文化,特别是在文艺领域是如此,这叫做双文化生活。21世纪是双文化时代。”

根据周先生的观点,世界多元文化的发展是相互吸收渗透、不断融合更新的动态过程,绝非某一文化独占主宰地位。世界不同民族和地区的传统文化在接触中相互传播、交流与吸收,其中具有普遍价值的先进成分融入聚合并形成了国际现代文化。周先生重视国际现代文化的地位,但绝不否认各国各民族传统文化的价值。他认为,传统文化不能固步自封,要跟随时代的发展,取其精华,存其原理,吸收国际现代文化中的合理成分,不断进行自我完善;摒除糟粕,改其具体,去掉不适应发展的落后成分。他说:“复兴华夏文化,不是文化复古,而是文化更新;不是以传统文化代替现代文化,而是以传统文化辅助现代文化。”

双语言论

文化的发展离不开语言文字,语言文字不仅是促进文化繁荣的“催化剂”,更是增强文化自信的“强心剂”。汉语汉字如何在信息时代的新形势下跨出现代化的一步,更好地为文化发展服务,成为语言文字研究领域的一大崭新课题。针对这一课题,周先生从语言和文字两个层面为中国语文现代化指出了方向:在语言方面,要内外并举,实现“国内双语言”和“国际双语言”的策略。“国内双语言”是指使用方言的同时普及现代汉语普通话,“国际双语言”则是指推广使用现代汉语普通话和掌握英语。在文字方面,要兼程并进,从以往只使用汉字,发展到兼用汉字和汉语拼音。他在《双语言时代》一文中写道:“双语言不是独立于社会之外的附加物,而是现代社会的一个职能。双语言是一种现代化的指标。可以在一定条件下从双语言的水平测知国家现代化的程度。”他非常关注全球化时代的中国在世界上所处的位置,倡导“要从世界看中国,不要从中国看世界”的视野角度和观察坐标。正像周先生所说“我国的现代化要追赶两个时代,工业化时代和信息化时代,任务非常艰巨”而“现代化的基础是教育,教育的工具是语言”,因此,“国际双语言是国家现代化无法避免的需要”。

普通话在全国的逐渐推广和普及,不仅增强了民族凝聚力,还在中国政治、经济、文化等方面发挥了重要的纽带作用。全球化时代,英语作为世界上主要的通行语言,国际通用语言的地位仍然牢固,随着我国对外开放步伐的加快,培养了更多掌握英语的人才,为与世界接轨提供了便利,使我国在国际事务中发挥着更积极的作用。当然,对于双语言理论,学术界也存在一定争议,有些学者认为“双语言论”导致英语学习过热、传统文化缺失。就此争议,他曾在《两个层次的文化》中提到:“人类文化已经变成了两个层次。一个是世界性的现代文化,一个是地区性的传统文化,每一个人都不自觉地生活在这两个层次的文化之中。”因此,他倡导在推广普通话的同时保留方言;在学习和推广普通话的同时,掌握使用英语。二者之间的关系并非厚此薄彼,并非重外来语言而轻本土语言,这是在全球化背景下的发展眼光与战略思想。周先生的“双语言论”,站在全球视角下,从文化整体的发展去反观中国语文的现代化,其前瞻性使汉语突破语言特征的桎梏,融入了全球化和信息时代的气息。

一代文化巨擘周有光先生现已111岁高龄,还在为中国语文现代化事业孜孜不倦地工作。先生博文卓识,一生献身学术,将生命的长度和深度都发挥到了极致,这必将激励后辈们弘扬其严谨持重的学术风范,推动中国语文文字研究不断向前发展。

责任编辑/胡仰曦