“心绞痛”药物引发的意外发明(上)

2016-01-14王震元

王震元

诱发心绞痛的真相

心脏是人体的重要器官。它的作用就好比是一个不停工作的水泵,随着心肌的每次收缩,将携带氧气和营养物质的血液经主动脉输送到全身,以供给各器官和组织代谢。那么,心脏自身需要的氧气和营养物质又从何而来呢?当然也只能来自心脏!原来,在人体主动脉的根部,有一条分出的支脉,它在绕了一个小弯后回到心脏,那就是负责心脏本身供血的动脉。由于它的弯形如冠,因而被称为“冠状动脉”。

如果人体生命活动中的代谢,特别是脂肪代谢不正常,血液中的脂质就会沉积在本来光滑的动脉内膜上,形成粥一样的白色斑块,使动脉硬化和淤塞。这种斑块出现在冠状动脉壁上,就形成冠状动脉粥样硬化心脏病,简称“冠心病”。

冠心病的一个明显症状,就是病人常常会由于心肌缺血、缺氧而出现心绞痛。伟大的血液循环发现者哈维本人就患有该病,他早在17世纪记叙的自己心绞痛发作时的感受,在今天看来仍十分生动、准确:“一种疼痛,它尤其在登高或吃饭之后立即出现。它能增强至遭受灭顶之灾的感觉,它会在停下脚步时消失;又会在行走、骑马、打嗝儿、咳嗽、排便、讲话激动后,甚至在睡眠中出现,痛感停留在胸骨下,常常向左延展多于向右,甚至能扩散至胳膊和手……”

1847年,意大利科学家沙勃洛在封闭的实验室里处理硝酸甘油及类似物时,感到脸部潮红,并突发剧烈头痛。后经进一步研究发现,脸部潮红是由动脉的扩张所致,而头痛是由于静脉扩张形成瘀血,使组织神经纤维受到牵拉的结果。医生从中受到启示,1860年,理查森和布伦顿就分别将硝酸甘油和亚硝酸异戊酯用于治疗心绞痛,并获得满意疗效。

1879年,另一位医生威廉默雷尔更将临床研究结果,发表在著名的《柳叶刀》杂志上。

令人遗憾的是,大发明家诺贝尔晚年虽患心绞痛,但由于自己曾有过实验室头痛的经历,竟拒绝接受硝酸甘油治疗。1903年,医学家弗兰克进一步阐明了硝酸甘油一类药物的机理:松弛冠状血管,改善心肌供血、供氧的不足。于是,在这一理论指引下,药物学家努力寻找选择性强,且作用持久的扩张冠状血管的药物。但是,人们逐渐发现某些药物在动物体内,虽然有强烈的扩张冠状血管的作用,但是在临床上却并不能有效地缓解病人的心绞痛。这就表示:冠状血管痉挛并不是心绞痛发作的唯一因素。那么,诱发心绞痛的主要原因何在呢?

于是,一位当时还默默无闻、日后将名垂青史的年轻人出场了,他的名字是詹姆斯·布拉克,1924年生于苏格兰的艾丁顿。布拉克当时虽然只是一所兽医学院的生理学讲师,但由于他的父亲因一次交通事故引发心绞痛,并因抢救无效死于心肌梗塞,因而他决心攻克这种顽症。布拉克先从大量调查着手。他发现,剧烈运动和情绪紧张,是心绞痛发作的两类主要因素。布拉克还观察到,当静脉注射肾上腺素时,可出现急性冠状动脉供血不足的心电图特征。这就表明,心绞痛的发作很可能与体内肾上腺活性过高有关。但这又是为什么呢?

逆向思维创奇迹

研究证实,在人体细胞膜上或细胞质内,有一种能与体内活性物质或药物相结合,并引起生物效应的蛋白质——“受体”。这种效应需要既与受体有较强的亲和力,又有较强的内在活性,这样才能使药物作用的强度达到最大值。这种能产生增强作用的药物被称为受体激动剂。反之,与受体结合能产生抑制作用的药物则被称为受体阻滞剂。

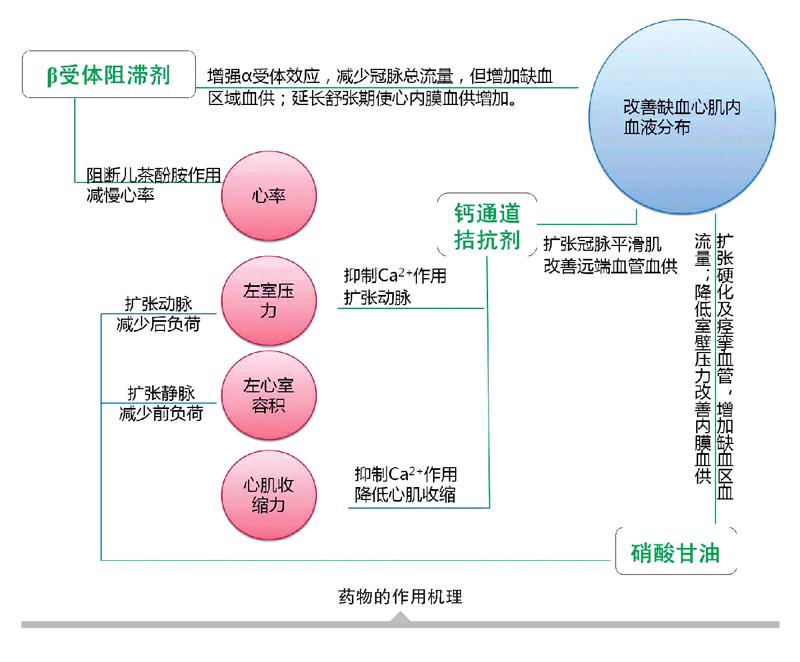

布拉克观察发现,肾上腺素可以刺激心脏的β肾上腺受体,加快心率和心肌收缩速率,增强心肌收缩力,收缩血管,增加左心室的负荷,因此相应增加心肌耗氧量。冠心病患者由于冠状动脉本身的病变导致心肌局部缺血,因而在剧烈运动或情绪激动等情况下,会使体内茶酚胺分泌增加,心脏兴奋,心肌对氧的需求大大增加,最后导致氧气的供需失去平衡而发生心绞痛。布拉克认识到,虽然冠状动脉本身的病变导致心肌局部缺血,才是心绞痛发作的病理基础,但剧烈运动和情绪紧张时导致耗氧量的增加,破坏了氧气的供需平衡却是心绞痛发生的必要诱发因素。这就启发了布拉克治疗心绞痛的一种新思路。

实际上,早在1948年,美国科学家阿尔奎斯特就发现,人体内有一种β肾上腺素受体能抑制血管舒张和心脏兴奋。而第一个意识到阻滞β肾上腺素受体的药物,可以治疗冠心病的却是布拉克。他通过当时公认具有治疗冠心病功能的牛肌浸膏做了家兔实验,证明了牛肌浸膏确有抗冠状动脉收缩的功效。这就确认了“抗肾上腺素活性”存在于心肌中,并开拓出β受体阻滞剂研究工作的新领域。

1956年,美国礼来公司实验室合成了一种化合物,全称为二氯异丙去甲肾上腺素(DCI),它具有强大的β肾上腺素受体阻滞效应。1958年7月,布拉克进入英国皇家制药公司(ICI)后,立即提出研究DCI在治疗冠心病中的作用。但进一步的临床试验表明,这种新药实际上并不符合治疗要求,因为它既具有肾上腺素受体阻滞的活性,又具有部分兴奋交感神经的活性。

1960年,医学化学家史蒂芬森用一个苯环替代了DCI中两个含氯基团,合成了名为萘心定的新药。该药经过布拉克的药理试验表明,它既保留了β肾上腺素受体阻滞的活性,又排除了兴奋交感神经活性的部分。1961年,该药临床试验表明,服用它可以减少患者硝酸甘油用药量,心绞痛发作次数也能明显减少。遗憾的是,该药毒副反应明显,特别对服用者中枢神经系统的伤害相当严重,有时甚至会使患者心力衰竭。1964年,布拉克领导的研究小组对萘心定的化学结构进行改造,合成了普萘洛尔(心得安)。新药的临床有效性不但比萘心定提高了10倍,毒副反应还明显减轻,而且经动物试验表明不会诱发癌症。

大量临床资料证实,心血管事件发生率与心率成正比。心率平均每分钟减少10次,死亡率和再发心梗的风险,可分别降低22%和21%。因而,β受体阻滞剂的发明和应用(迄今已有30多种同类药物问世),是心血管受体学说理论联系实际的典范。从治疗心绞痛的思路总结,用硝酸甘油扩张血管,类似“扬汤止沸”,而β受体阻滞剂则是通过降低心肌兴奋,减少对氧气的需求量,达到氧气的供需平衡,这对冠心病来说无疑是“釜底抽薪”,这让人们对冠心病发病机理的认识也更为深刻。

对布拉克来说,β受体阻滞剂的成功,大大鼓舞了他的受体学说进军其他领域的信心。他的下一个战场就是征服人体消化系统的溃疡病……

“心绞痛”药物的链式反应

人的胃和十二指肠溃疡病,虽古已有之,但直到19世纪初才从病理解剖学上有所认识。在正常情况下,胃中具有一种腺体分泌的很稠的粘液层,厚约1~1.5毫米,而这个粘液层隔离了胃酸与胃本身的组织。但如果胃和十二指肠的功能不正常,部分组织的粘膜就会被胃酸消化形成溃疡。

对这种消化系统溃疡,法国医生曾推荐使用牛奶和鸡蛋治疗,德国医生又采用饥饿疗法使胃得到休息,但都以失败而告终。1886年,医生芬威克首先提倡用碳酸氢钠中和胃酸。1915年,另一位医生又主张用其他碱性药物治疗。这些方法虽然符合化学原理,但是在人体中却会引发许多复杂的反应。例如,碳酸氢钠中和胃酸后产生的二氧化碳气体,会增加胃内压力,引发嗳气和腹胀。另外,它还会“反跳刺激”,也就是说,中和作用消失后,胃酸会分泌得更多。氢氧化铝会影响食欲,碳酸钙会引发便秘,等等。至于手术治疗,也由于继发“倾倒综合征”,而使许多病人望而却步……

1964年秋,布拉克应聘到史密斯·克兰与弗伦奇药厂,从事H2组胺受体阻滞剂的研究。他发现,H2组胺受体负责胃酸分泌。于是,布拉克和同事们一起按照组胺分子结构,合成了大约700种化合物,并于1972年找到了第一种有效的H2组胺受体阻滞剂——丁咪胺。尽管这种药物毒性大、口服又不易吸收,难以临床推广,但它阻断胃酸分泌的功能,却鼓舞着布拉克团队继续前进。1973年,第二种组胺受体阻滞剂——甲硫咪胺问世。它不但具有强大的抑制胃酸分泌的作用,较丁咪胺强10余倍,而且口服后容易吸收。在临床试验中,这种药物可明显缓解十二指肠溃疡症状,并提高愈合率。但不久后,却发生了两例服用该药的患者粒细胞减少的病例。于是,英国“药品安全委员会”立即下令停止试验。后经进一步研究查明,这种情况是由于甲硫咪胺的分子中含有硫脲基团,正是这种基团产生了抑制骨髓造血功能的副作用。于是,1975年,药学家布林布尔库姆以氰胍基取代硫脲基,合成了第三种H2组胺受体阻滞剂——甲氰咪胍。其抗酸作用较甲硫咪胺更强,但毒性却明显降低,更不会伤害粒细胞。

H2组胺受体阻滞剂的治病机理,与β受体阻滞剂如出一辙,同样是“釜底抽薪”——抑制胃酸分泌。这样,患者既不会由于体内“酸碱大战”而遭殃,又免受手术之苦。后来,H2组胺受体阻滞剂家族除了不断增添法莫替汀、尼扎替丁、罗沙替丁等新成员外,还获得了“半把刀”的美誉。布拉克研发药物的思路,更给后人深刻的启示。例如,奥美拉唑是继H2组胺受体阻滞剂之后,治疗消化系统溃疡的又一重大突破。虽然这种药物利用了“质子泵”抑制剂,但在阻断胃酸分泌层面上,却与H2组胺受体阻滞剂有异曲同工之妙。

1988年,时任英国伦敦大学药理学教授、64岁的布拉克荣获诺贝尔医学奖。

但是,人类对一种药物的认识是不断深化的。迄今,硝酸甘油不仅仍是患者心绞痛发作时的首选急救药物,而且还引发了新的发明……

(未完待续)