幸福,需要我们行动

2016-01-14Sakura

Sakura

我们常常因为做着自己不喜欢的事情而感到不幸福,那该如何才能找到喜欢的事情?如果必须做一些我们不想做的事情,怎样才能在其中找到幸福?

什么影响了幸福

很多年前参加大学自主招生面试的时候,一位老师问我:你觉得幸福是什么?我回顾了一下自己的近况,回答说:“我觉得幸福是为了自己的目标所作的努力,而身边的人又都给我以支持。”

我并不知道当时这位老师对我的答案有怎样的评价,只是后来每每回想起,都会觉得,这显然是一个太过片面的定义。不过,这确实是让我感到幸福的诸多因素之一。而像这样影响我们幸福感的因素还有很多,对于每个人也各不相同。

如果根据主观幸福感的定义,将情绪和认知的部分拆开来看,那么影响我们幸福感的因素也大抵可以分成两类:或影响我们的情绪,或影响我们的认知。

下面我们来看看影响我们幸福感的具体要件有哪些。

环境

环境对我们获取幸福感的影响是巨大的。一方面,环境在很大程度上决定了我们的需求是否能够得到满足;另一方面,环境也会让我们形成一些特殊的认知习惯。

关于满足需求的部分大概是很好理解的:如果你饿了,一桌的美食会让你得到满足,而持续的饥饿则会让你情绪低落;家庭和睦美满的孩子总能得到足够的爱和归属感,而隔三岔五的家庭暴力则会给孩子造成心灵创伤;在学校获得快乐和成就感能够为学生带来自信,而同学的冷落或老师的批评则会让他感到失落和自卑。这些积极或消极情绪的累积,会直接影响我们幸福感中的情绪得分。

不仅如此,如果我们持续浸泡在这样的环境中,就会不自觉地形成一些无意识的认知习惯。所以我们常常会发现,对于同样的事情,有些人总是能够看到积极的一面,而另一些人却总是看到消极的一面。

情商

我们常说的情商,在心理学中的学名叫做情绪智力,是我们感知、表达和控制情绪的重要能力。既然说积极情绪和消极情绪的累积是主观幸福感的重要部分,那么毫无疑问,调节情绪的能力也会间接地成为调节我们幸福感的重要能力。

一来,高情商的人能够更敏感地察觉到自己和他人的情绪,所以更有可能避免一些不愉快的事情发生;二来,即使经历了同样的事情,高情商的人也能够更好地调整自己的情绪,将快乐延续和放大,让消极的情绪快速挥发。

认知模式

面对同样的事件,有些人总是能够积极地解读,有些人却总是先看到消极的一面,这样的习惯就是所谓的认知模式。我们最常列举的就是“半杯水”的例子:对于半杯水而言,你的直觉是“还有半杯水”呢,还是“只有半杯水了”?

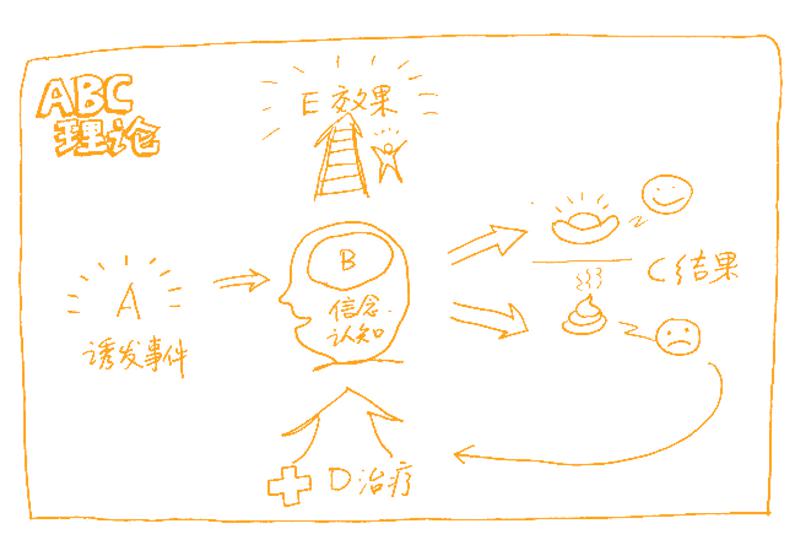

20世纪80年代开始,心理学家开始关注认知过程对情绪和幸福感的影响。美国临床心理学家阿尔伯特·艾利斯(Albert Ellis)提出了著名的“ABC理论”。A、B、C分别是Activating Event(应激事件)、Belief(信念)和Consequence(情绪和行为后果)的缩写。这个理论是说,我们所遭遇的事情并不是引发我们情绪和行为的直接原因,而对于这件事情的解读和评价,才是引发我们情绪和驱动我们行动的关键所在。

如何创造幸福

环境并不是我们能够轻易改变的,而情商和认知模式却是可以训练的。也就是说,幸福是可以被创造的。关键是,我们需要行动起来!

感受快乐,分析忧虑

之前我们提到,情绪是幸福感的重要成分,情商的提高对于幸福感的提升也有很大的作用。而如何处理不同的情绪,积极心理学的研究给了我们很好的建议:“快乐”可以通过反复的“感受”来加强,“忧虑”则能通过“分析”来解决。

简单来说,就是当你遇到快乐的事情时,可以在脑海中回想当时的情景,这些画面能够让你重温当时的欣喜,让这种积极的情绪被加强和延续。而遇到不悦的事情时,可以把它记录下来,或者讲述给朋友听,这个过程能够帮助你整理思绪,从而调节消极的情绪。

改变认知模式

临床心理学通过对抑郁症患者认知模式的研究发现,他们常常表现出消极的认知扭曲,比如以偏概全(Overgeneralization,看到一点负面信息就全盘否定)、感官过滤(Filtering,选择性地去关注环境中的消极信息)、个人化(Personalization,把各种外在不良的结果都怪罪在自己身上)等等。

如果我们有意识地去扭转、甚至反向使用这些认知扭曲,就有可能让我们的情绪积极起来。比如,我们可以尝试有意识地去寻找环境中的积极信息;也可以尝试将一些优秀成果“归功”在自己身上;如果自己不容易做到,我们还可以找一些小伙伴,一起分享这天学校发生了哪些有趣的事情,彼此为对方找一些“优点”和“成绩”等。

归因训练

获得成功或遭遇失败的时候,如果要总结经验教训,我们可能会说出很多具体的原因。而美国心理学家伯纳德·韦纳(B.Weiner)的归因理论告诉我们,这些原因大多可以从“内在和外在”、“可控和不可控”、“稳定和不稳定”这三个维度来分类。

如果某次英语测试考砸了,我说:“因为我复习得不够充分。”这是一个内在、可控、不稳定的原因——只要我下次好好复习,就可以考好。而某天数学没考好,我说:“老师出的题目太难了。”这就是个外在、不可控、不稳定的原因——题目是老师出的,但他是不是每次都会出那么难的题,我不知道。

如果我们将失败的原因归于不可控而又稳定的特质,比如我就是没有能力、生不逢时,那样就很容易陷入抑郁的情绪之中而自暴自弃。相反,如果我们能够尝试去寻找一些不稳定而又可控的因素,就会让我们有了去努力改变的可能。

另一方面,对于一次成功,如果我们将其归因于外在、不可控而又不稳定的因素,比如运气好,那那次成功能够为我们的幸福感所做的贡献就相当有限了。然而,如果我们能够总结经验,找到一些属于我们自己的、可控的因素,就有可能让成功得到复制,并从中获得自信。

心理学研究告诉我们,归因模式是一种个人特质,而个人特质是可以通过训练而有所改变的。每一次成功或失败后,我们都可以尝试为自己画一张“归因地图”,试着往那些“对幸福感有好处”的空格里填上些什么。久而久之,你可能真的会发现:失败没什么可沮丧的,而每次的成功都是那么让人喜悦。

美国心理学家威廉·詹姆斯(William James)有一句名言:如果你想拥有一种品质,那就表现得像你已经有了这个品质一样。他和追随他步伐的诸多心理学家,用一次次实验证明了这个充满正能量的原理:你可以变得更加幸福——只要你愿意行动起来!