免缝中心静脉导管固定方法的临床效果分析

2016-01-14陈少珍陈利芬成守珍

陈少珍,冯 黎,陈利芬,成守珍

Analysis of clinical effect of sutureless central venous catheter fixation

Chen Shaozhen,Feng Li,Chen Lifen,et al

(The First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University,Guangdong 510080 China)

免缝中心静脉导管固定方法的临床效果分析

陈少珍,冯黎,陈利芬,成守珍

Analysis of clinical effect of sutureless central venous catheter fixation

Chen Shaozhen,Feng Li,Chen Lifen,et al

(The First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University,Guangdong 510080 China)

摘要:[目的]比较缝合固定和免缝固定双腔中心静脉导管方法发生导管相关性血流感染及导管移位的差异。[方法]本研究采取临床随机对照试验,将符合纳入标准的132例病人分为对照组、试验组,对照组放置蝶形固定翼,在蝶形固定翼的两侧缝线固定;试验组采用免缝导管固定方法,外加一条特制黏着性棉布伸缩包带固定。评估穿刺部位的局部情况、外周静脉血和中心静脉血培养结果、导管尖端培养结果及导管移位情况。[结果]试验组与对照组发生导管相关性血流感染比较,差异有统计学意义(χ2=5.867,P=0.015);两组病人导管移位比较,差异无统计学意义(χ2=1.871,P=0.171)。[结论]免缝中心静脉导管固定方法效果良好,黏着性棉布伸缩包带具有很好的粘贴力,有效防止导管移位,适用于双腔中心静脉导管固定。

关键词:中心静脉导管;导管相关性血流感染;导管固定;重症监护病房

中图分类号:R471

文献标识码:码:B

doi:10.3969/j.issn.1009-6493.2015.28.042

文章编号:号:1009-6493(2015)10A-3574-02

作者简介陈少珍,主管护师,本科,单位:510080,中山大学附属第一医院;冯黎、陈利芬、成守珍(

通讯作者)单位:510080,中山大学附属第一医院。

收稿日期:(2014-08-20;修回日期:2015-09-09)

由于中心静脉导管(central venous catheter,CVC)留置时间相对较长,减轻了反复静脉穿刺的痛苦,提高了直接护理时数,已被广泛应用于ICU病人,为抢救病人赢得了时间。但在临床使用过程中也会出现一些并发症,如导管相关性血流感染(catheter related blood stream infection,CRBSI)、管道脱落、管道堵塞等,影响病人的治疗效果,增加治疗费用。因此,有必要采取措施,降低中心静脉导管并发症。本研究对缝线固定、免缝双腔中心静脉导管固定方法的临床效果进行对比,旨在为神经科ICU病人预防中心静脉导管并发症和护理提供依据。现报告如下。

1资料与方法

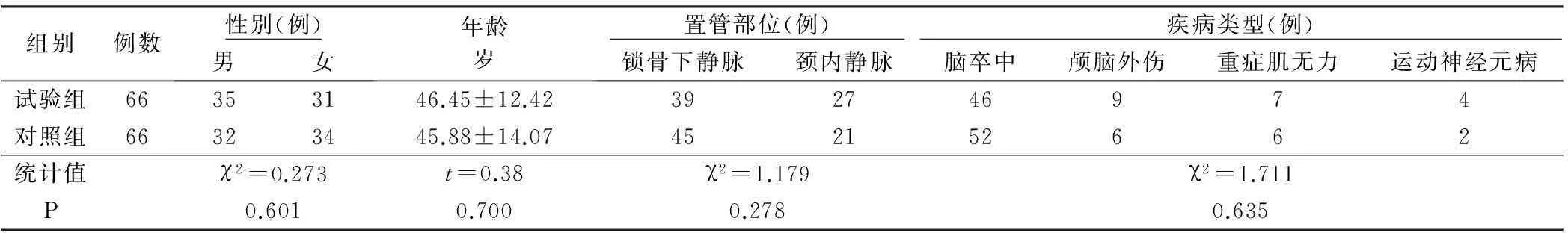

1.1一般资料本研究采取临床随机对照试验,选取2012年1月—2013年12月在我院神经科ICU住院留置中心静脉导管时间预计大于48 h的病人为研究对象,除外置管前已出现发热及入院时已带管的病人,共入选132例病人,其中脑卒中98例,颅脑外伤15例,重症肌无力13例,运动神经元病6例。按计算机Excel软件随机函数产生的随机数将研究对象分入对照组、试验组。对照组:男32例,女34例,年龄19岁~87岁,锁骨下静脉穿刺置管45例,颈内静脉穿刺置管21例。试验组:男35例,女31例,年龄26岁~92岁,锁骨下静脉穿刺置管39例,颈内静脉穿刺置管27例。两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组病人一般资料比较

1.2中心静脉导管的维护方法两组病人均选用双腔中心静脉导管(ARROW,7Frx20cm,)置管,按常规方法予以留置。中心静脉导管附加装置为无针密闭式输液接头,外端予无菌治疗巾包裹。敷料为具有高通透的10.0 cm×11.5 cm无菌透明薄膜(3M TegadermTM 9546HP),消毒液为0.5%安多福。按照美国静脉输液护理学会(INS)关于中心静脉导管维护的操作规程[1]对护士进行专业培训,全体护士考核合格并严格按要求进行护理和保养。对照组导管固定方法:置管后放置蝶形固定翼,在蝶形固定翼的两侧缝线,以穿刺点为中心覆盖10.0 cm×11.5 cm无菌透明薄膜,3 d更换1次。试验组导管固定方法:置管前先裁剪一条4 cm×7 cm的黏着性棉布伸缩包带用于固定管腔。裁剪方法:在黏着性棉布伸缩包带宽部,每隔1 cm剪开深4 cm的条形缺口,变成基底3 cm连着4条4 cm长的条形胶布。置管后不使用蝶形固定翼,不做缝线固定,以穿刺点为中心覆盖10.0 cm×11.5 cm 无菌透明薄膜,在双腔中心静脉导管的管腔分叉处,取特制的黏着性棉布伸缩包带,分别在每腔导管交叉固定。3 d更换1次。两组病人如发生无菌透明薄膜卷边、浮起及穿刺点渗血则及时更换[2]。

1.3观察指标收集病人置管前后体温、白细胞计数、病人置管后穿刺点和全身的变化以及中心和外周静脉血液的细菌培养结果,拔管后常规给予穿刺点和导管尖端细菌培养,观察CRBSI的发生情况。CRBSI确诊或拟诊标准依据《血管内导管相关感染的预防与治疗指南》[3],包括发热、寒战或置管部位红肿、硬结,外周静脉血和中心静脉血培养结果、导管尖端培养结果。每班检查病人是否需要保留导管,病人如被怀疑出现CRBSI并出现血流动力学参数不稳,则立即更换导管[4]。导管脱出是导管意外拉脱丧失功能;导管移位指病人携带导管使用过程中体外部分的导管移动超过0.5 cm,尽管影响导管尖端在中心静脉的位置,但未影响使用功能[5]。

1.4统计学方法使用SPSS13.0 软件包处理数据,采用χ2检验对比两组发生CRBSI及管道脱落的差异。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

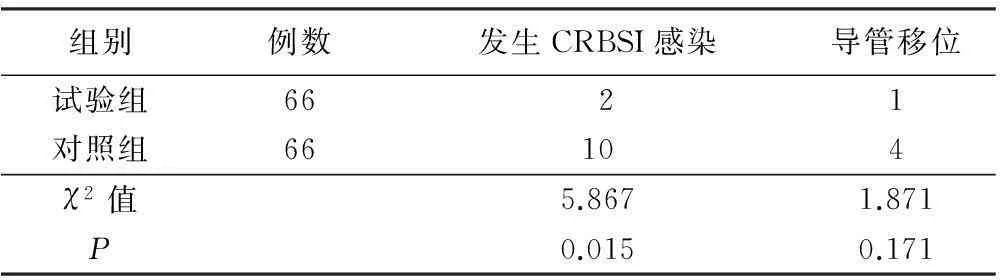

132例中心静脉置管病人中,发生CRBSI 12例,给予拔管。其中试验组确诊CRBSI 2例,对照组确诊CRBSI 10例,两组病人发生CRBSI的比较,差异有统计学意义(P<0.05)。两组病人均无发生导管脱出;试验组发生导管移位1例,对照组发生导管移位4例,原因为靠近双腔管处无菌透明薄膜卷边、松开。两组病人发生导管移位的比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组病人发生CRBSI感染及导管移位情况比较 例

3讨论

3.1导管固定方法对CRBSI的影响病人发生CRBSI影响因素主要有两方面:①病人身身因素,主要包括病人基础疾病及危重程度。②外部因素,包括病房环境、置管情况(部位、时间)、相关治疗(静脉营养)、穿刺技术、护理措施、治疗用药等方面[6]。国外文献报道,用免缝设计导管固定法比用缝针固定的中心静脉导管CRBSI发生率更低[5]。本研究显示,采用免缝导管固定与缝针固定导管的病人发生CRBSI比较,差异有统计学意义,与国外文献报道基本一致。虽然高通透无菌透明薄膜能使水蒸气通透,多余渗液透出,防止伤口浸渍,有利于防止伤口细菌感染[7],但采用缝针固定导管的方法,因破坏了皮肤的完整性,易出现渗液、渗血,同时伴随着病人出汗,皮肤表面细菌易在缝合处定植[8]。同时,由于放置了蝶形固定翼,换药时难以消毒蝶形固定翼下面的皮肤,渗血、渗液在局部聚集,为微生物滋生提供机会。感染灶的微生物通过血行播散到导管,在导管上黏附定植,引起CRBSI[3]。缝合法固定导管是引起较高的导管相关感染发生率的重要原因之一[9]。采用免缝导管固定方法,可避免因缝针带来的穿刺点周围皮肤损伤。在更换敷料时,由于没有了缝线的蝶形固定翼,护士操作更方便,可充分彻底消毒穿刺部位皮肤,及时清除渗血、渗液,降低细菌定植,减少CRBSI发生。

3.2导管固定方法与导管移位的关系神经科病人可因神经功能受损,出现躁动、依从性差、汗多、唾液增多。汗液渗透进入透明薄膜下;双腔中心静脉导管连接输液管的管腔处外凸,易因外力作用、导管反翘而引起贴膜卷边、松脱。黏着性棉布伸缩包带具有皮肤黏着力和通透性强,不易发生皮肤过敏现象,固定稳固不易脱落的特点,且更换时易于掀角并逆其方向极易拆除[10]。在多汗、依从性差的病人中使用高通透无菌透明薄膜,能较好地抑制细菌定植且具有较强的粘合力[11]。试验组采用黏着性棉布伸缩包带分别在管道的每腔导管交叉固定,能承受较强的外力牵拉,有效防止双腔中心静脉导管反翘致贴膜松脱引起导管移位。

本研究提示,免缝导管固定方法固定双腔中心静脉导管牢固,还能降低CRBSI发生,适合在双腔中心静脉导管维护中使用。

参考文献:

[1]王建荣,蔡虻,呼滨.输液治疗护理实践指南与实施细则[M].北京:人民军医出版社,2010:26-28.

[2]O’Grady NP,Alexander M,Burns LA,etal.Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections[J].Am J Infect Control,2011,39(4):1-34.

[3]安友仲,方强,曹相原,等.血管内导管相关感染的预防与治疗指南[J].中国实用外科杂志,2008,26(6):413-421.

[4]陈永强.导管相关性血流感染与中心静脉导管集束干预策略[J].中华护理杂志,2009,44(10):889-891.

[5]Yamamoto AJ,Solomon JA,Soulen MC.Sutureless securement device reduces complications of peripherally inserted central venons catheters[J].J Vase Interv Rediol,2002,13:77-81.

[6]朱丽,曹相原.ICU重症患者CRBSI临床相关危险因素研究[J].宁夏医学杂志,2011,33(10):963-964.

[7]陆勤美,吉东丽.不同敷料在中心静脉置管中的应用观察[J].中华医院感染学杂志,2011,21(6):1161.

[8]杨燕妮,邹英,伍素华,等.快速原位诊断中心静脉导管相关性血行感染方法的建立[J].中华医院感染学杂志,2004,14(1):113-115.

[9]房芳,张宏岩,王丰,等.三种经外周静脉置入中心静脉导管固定方法临床效果的比较[J].中华临床营养杂志,2011,19(2):119-123.

[10]龙玉娟,王梓得,吴孟航.黏着性棉布伸缩包带固定胃管[J].护理学杂志,2011,26(14):23-24.

[11]顾莺,袁洁,胡静,等.3种敷贴在儿科中心静脉维护中的效果与成本比较[J].中华护理杂志,2011,48(6):510-513.

(本文编辑孙玉梅)