“VO来/去”与“V来/去O”的语序选择及其制约因素

2015-12-21张言军

张言军

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳464000)

“VO来/去”与“V来/去O”的语序选择及其制约因素

张言军

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳464000)

摘要:趋向补语“来/去”和宾语同现时,可以形成不同的排列语序。以宾语为立足点,当宾语为施事宾语时,只有“V来O”一种排列语序;当宾语为受事宾语时,可以构成“V来/去O”和“VO来/去”两种不同的排列语序;当宾语为处所宾语时,一般只能构成“VO来/去”排列语序。每种语序的安排都不是随意的,而是有一定理据可循的。

关键词:趋向补语;来/去;宾语;语序

一、引言

动词可以后带宾语,也可以后带趋向补语。当两者在动词后同时出现时,通常认为,会有三种情况,即宾在补前,宾在补后以及宾在补中间。如:

(1)a拿五块钱出来 (宾在补前)

b拿出来五块钱 (宾在补后)

c拿出五块钱来 (宾在补中间)

但仅仅做出上述描写,问题并没有得到彻底的解决。进一步思考,还需要解释在实际表达中,上述语序的安排是受哪些规则约束的,影响这些规则运作的具体因素又是什么?这一问题已经引起学界广泛的关注,并取得了较为丰硕的研究成果,如张伯江、贾钰、陆俭明、叶南、杨德峰、王丽彩、高艳、陈忠、刘慧、张金圈、孙淑娟等①。本文将在前人相关研究成果的基础上,对趋向补语“来/去”和宾语同现时的语序问题做全面考察,以期能进一步推动该问题的研究。

对于趋向补语“来/去”和宾语同现的语序问题,业已受到一些学者的关注。贾钰、陆俭明对这一问题做了较为充分的描写。叶南、王丽彩、刘慧则在前期研究的基础上从认知的角度对这一问题做了进一步的解释。但综观以往的讨论,我们认为有些问题还可以进一步探讨,同时,也应看到,随着语言的发展,在使用中已经有一些表达突破了原有学者们所总结的规则。而对于这些新的现象,还未引起学界的充分关注,更没有得到合理的解释。因此,我们有必要对该问题做出重新的审视。

陆俭明指出趋向补语和宾语的语序安排,受到多种因素的制约,如动词的性质、趋向补语的性质以及宾语的性质等,都会影响到动词后补语和宾语的位次[1]。本文以宾语为立足点来观察它们和趋向补语“来/去”的语序问题。下面依次分施事宾语、受事宾语和处所宾语来讨论。

二、“来/去”和施事宾语的语序

1.一价非作格动词和施事宾语

陆俭明认为可以后带趋向补语的动词可以分为两类:一类是位移动词,它们含有向着说话者或离开说话者位移的语义特征;一类是非位移动词,它们或者根本不含有位移的语义特征,或者虽也能使受动者发生位移,但不会发生向着说话者或离开说话者位移的情况[1]。

其中位移动词包含了四个小类:

A走、跑、爬、飞、游……

B送、运、传1(传来一个球)、扔、搬、寄、拉、拖、拽、带、扛、抬……

C拿、端、找、抱、搞、写(写来一封信)……

D滚、飘、漂、传2(传来一阵枪声)、流……

非位移动词包含了两个小类:

E切、炒、煮、沏、泡、包(包饺子)……

F割(割韭菜)、剥(剥花生)、剪(剪绳子)……

我们比较认同陆先生对动词所做的这一分类,但对于由非位移动词构成的“剪段绳子来”“切一个西瓜来”等组合,我们认为看作连动结构似乎更为合理。所以,在下文的讨论中将不再把E、F两类非位移动词列入讨论的范围。

再来观察陆先生对于位移动词所划分的四个小类,其中A、D两类都是表示行为主体的位移,可以称为自移动词,而B、C两类则表示受动词支配的受动者的位移,可以称之为致移动词。能够后带趋向补语和施事宾语的则只有A、D两类动词,B、C两类动词则只能带趋向补语和受事宾语。

根据Perlmutter(1978)的“非宾格假设”和Burzio(1986)的“Burzio定律”,“死、来、沉”等动词属于非宾格动词(又称作格动词),这类动词唯一的论元在深层结构中处于宾语的位置,即V+NP。与此相对,不及物动词还有一类就是非作格动词,其唯一的论元无论在深层结构中还是表层结构中都处于主语位置,即NP+V[2]。对照研究者对非作格动词所开列的语法特征,我们有理由把A、D两类动词归入到非作格动词的范畴中。这两类动词从配价的角度看,都属于一价动词,且其唯一的论元在题旨角色上只能是施事。刘探宙对汉语非作格动词做了进一步的分类,认为非作格动词主要包含四类,即动作动词、行动方式动词、相互动词、经历动词[2]。而A、D两类动词正可以归入他所划分的行动方式类动词。由此,我们就可以解释,为什么这类动词只能后带施事宾语,这是受非作格动词的论元结构约束的结果。因为在深层结构中,施事是A、D两类动词唯一的论元,不管出现在何种位置,它的语义角色是不会改变的。

2.“来”“去”的不对称性

“来”“去”作为一对意义对应的趋向动词,理论上说,它们的分布以及使用频率应该是相当的。但在实际语料中,作为趋向补语时,“来”的使用频率要远远高于“去”[3]。当A、D两类动词带施事宾语时,“来”“去”的适应性是不一样的,通常只能用“来”做补语,而不能用“去”。如:

(2)采访团的两位记者“饭后一根烟”的工夫,看到天边飘来(*去)一抹淡淡的绿光。

(3)快到买牛奶的地方时,突然迎面走来(*去)一名男子。

王丽彩认为这种不对称现象的出现与人类的认知本能是有关联的[4]。在施事宾语句中,趋向补语在语义上是指向施事宾语的,也就是说宾语才是动作行为的发出者,这样说话人从自己角度出发来叙述动作主体的趋向,不能支配控制他的趋向,施事的趋向只能是向着说话者,所以只能用“来”,而不能用“去”。虽然王丽彩的解释使得我们对该问题的认识有所深入,但是也必须看到,她的解释也还存在一些模糊不清的地方。我们以为,趋向补语“来/去”和施事宾语同现时的不对称现象,确实跟人的认知有极大的关联,但是她的解释方向却有待修正。

汉语常常遵循着“已知信息 + 未知信息”的信息组织原则,而动词后带的施事宾语就是一个首次引进的新信息。在对话或书面作品中,当要引进一个新的信息时,读者或听话人总是要先寻找出一些基本的线索来帮助弄清事件的来龙去脉。有了这些基本的线索,我们才能进一步去梳理事件的具体细节信息。Langacker指出,我们要在认知世界建立一个完整的概念,或引出一个新的概念,就要先找到一个认知参照点并与其建立所谓“心智接触”[5]388。也就是说,在一个新信息被引出之前,应该有一个被突显的已知信息[6]。而施事宾语的出现只有面向说话人/叙事者的立足点才能跟已有的心智世界发生关联,如果是远离说话人/叙事者的立足点,那么从认知的角度来看,活动的支配者以及活动的空间都不确定,这样对于听话人或读者来说,在理解上是非常困难的,也不足以跟已有的心智世界建立起有效的联系。这样一来,便无法传递有效的交际信息。因此,当动词后出现施事宾语时,只有趋向补语“来”可以与其同现,而趋向补语“去”则难以与其同现。

3.“数量名”焦点信息结构与“V来O”语序

当A、D两类动词后带补语“来”和施事宾语时,研究者们发现只有“V来O”组合是可以被普遍接受的,而“VO来”组合虽不能说绝对不用,但很少说,使用频率较低。如:

(4)忽然,从面包车方向跑来一个年龄40多岁的男子,大声叫到“救命啊……”

(5)那是2012年5月末的一天,赵大姐去解手,迎面走来一个慈眉善目的妇女,主动搭讪道……

(6)我与同学在校园里的水泥台上打乒乓球,墙外突然飞来一个乒乓球,这在当时,可是用钱都买不来的财喜。

把上面三例中的“V来O”转换为“VO来”格式后,从普通语感的角度来看,并不符合我们常规的表达习惯,可接受度也极低。那么为什么只有“V来O”组合可以被普遍接受,而“VO来”组合却极少使用呢?王丽彩[4]、刘慧[7]运用距离相似性动因做了初步的解释,认为主体趋向的唯一性使动作主体的趋向已蕴含在动词之中,动作和趋向结合紧密,不能分离。所以“V来O”组合可以被普遍接受。但我们看到,这样的解释并不透彻,也不易让人捉摸。我们打算换一个角度,从语用焦点的角度对这一问题做出解释。

对于该施事宾语,以往的研究都忽略了对其语表形式做进一步的观察。我们发现,A、D两类动词后所带的施事宾语在构成上是受限制的,即一般必须是“数量名”结构,而不能是光杆名词,如例(4)-(6)。在汉语中,数量短语本身就对焦点敏感[8]140。这意味着从信息表达的角度看,身为数量短语的施事宾语承担着整个结构信息表达的重点,即它是注意焦点。同时,由于汉语是尾焦点型语言,常规焦点常常处于句末,如果注意焦点出现的位置为句末,那么就能和常规焦点重合叠加在一起,这样“数量名”施事宾语就能从两个方面得到突出,一是注意焦点,一是句末焦点[9]。在这种语用因素的制约下,当施事宾语和趋向补语同现时,“V来O”便成为一种首选的语序,也是一种可以被普遍接受的语序。而“VO来”语序则不符合常规焦点结构的语序安排,所以如无特殊动因,一般是不能接受的。

三、“来/去”和受事宾语的语序

能够带受事宾语的动词是位移动词中的B、C两类,在传统语法中,这两类动词也都是典型的及物动词。这两类动词从配价的角度看,可以支配两个必有的名词性成分,根据位置分布,出现在动词前的被理解为施事,而出现在动词后的被理解为受事。所以,这两类动词所带的只能是受事宾语,而不会是施事宾语。

B、C两类动词带上趋向补语“来/去”后,它又产生一种致使意义,即致使受动者发生了位置上的移动。观察实际语料,这两类动词带宾语时,既能跟趋向补语“来”同现,也能跟趋向补语“去”同现。如:

(7)a送来/去一万元救助金。

b送一万元救助金来/去。

(8)a拿来/去一包盐。

b拿一包盐来/去。

1.受事的非自主性与“来”“去”的对称分布

当动词后带施事宾语时,趋向补语“来/去”表现了使用中的不平衡性。而对于受事宾语来说,则“来/去”都可以同现。王彩丽[4]、刘慧[7]对上述现象的解释基本是相似的,她们认为所谓受事宾语即动作行为的承受者,自身不能自主地控制自己的行动和方向,受事的方向是由施事决定的,也就有了随意性,所以,受事的方向既可以是趋近说话者,也可以是远离说话者,趋向补语既可以是“来”,也可以是“去”。

趋向补语“来/去”表达了说话人选择的立足点与位移运动方向的相对关系,如果立足点跟位移运动的方向一致,就用趋向补语“来”,如果立足点跟位移运动的方向不一致,就用趋向补语“去”。当动词后带受事宾语时,动作的发出者以及动作行为本身都是确定的,这样,说话人叙事视角的变化并不影响位移事件本身的成立。换言之,在受事宾语发生位移的活动中,不管是远离还是趋近说话人所选择的立足点,这一事件的客观性并不会发生变化,也不会受到影响。故而,趋向补语“来/去”都能与受事宾语同现。

2.“VO来/去”与“V来/去O”语序的使用规则

当受事宾语和补语“来/去”共现时,其排列语序有两种可能,即VO来/去、V来/去O。那么不同语序的背后受什么因素的影响呢?叶南指出,根据信息传递的“线性增量”原则,在没有干扰因素的条件下,随着句子由左向右移动,句子成分负载的意义越来越重要[10]。换言之,两种不同的语序代表了两种不同的信息结构,以“他带来了一个朋友”和“他带了一个朋友来”为例,两者的核心信息并不相同,前者的核心信息是“一个朋友”,而后者的核心信息是方向位置“来”。

“意象”是认知语言学中一个极其重要的概念,它是指对一个客观事物或情景,我们可以以不同的方式去理解和把握某个感知到的情景的能力。对于同一情景,可以通过选择不同的属性加以注意,调整这些属性的显著性[11]106。从认知的角度看,“VO来/去”与“V来/去O”两种不同的语序也正对应了两种不同的意象。在前宾式中,动词V对事物宾语直接发生作用,V与趋向补语被宾语隔开后,分别表示动作和位移变化。此时V与趋向补语的关系不是典型的动结式,似乎更接近连动式。这里的V表示方式,趋向补语表示位移,所以这种句式里的先后两者的关系是方式与位移的关系,正是因为是这种关系,所以可以以未然的祈使句的形式出现。而与上种语序不同,当宾语位于趋向补语后时,V无法单独先对受事发生作用,按时间顺序原则,位移变化紧邻动作,位移随动作的发生而变化,然后再作用于受事宾语。本来分属两个不同概念的动作和位移变化,经过融合后变为一体,同时作用于受事宾语。

从两者之间的融合度来看,后宾式要比前宾式的融合度高,当宾语放在趋向补语之后时,V与补语的融合度就得到了加强,之间就不能插入其他成分,因此“了”只能附加在整个动趋式之后,而不能放在动趋式中间。如:

(9)a拿来了一本书→*拿了来一本书

b拿一本书来→拿了一本书来

当然,在具体表达中,两种语序的语用功能是不一样的。贾钰指出,宾语对两种位置的选择与动作发生的时间及句子的语用功能有关[12]。后宾式表示的动作通常是已完成的动作。而表示未实现的动作,特别是在祈使句及表达计划、愿望、许诺的句子里,一般采用前宾式。

3.其他影响语序的因素

除了语用因素会影响到宾语和补语的语序外,宾语字段的长度也会影响其和补语的语序。如:

(10)成都女孩周泊辰寄来了锦里、都江堰等地的明信片,陈田专门为班上的同学上了一场绘画课,主题就是“我心目中的成都”。

(11)随机必须有的产品合格证、保修卡经多次催要也没有给,最后只寄来一张既没有公司名称,也没有公司印章和个人签名的《呼吸机质量保证书》。

上面“V来O”的表达语序就很难变换为“VO来”这一语序。

四、“来/去”和处所宾语的同现语序

处所宾语所表示的是处所,指明动作者或受动者位移的起点、终点或所经过的处所。在动词V、补语“来/去”以及处所宾语三者的组合中,由于趋向补语“来/去”的制约,处所宾语只能表达终点,而不能体现出位移的起点或经过的处所等意义。

1.处所宾语与“来/去”的对称分布

当动词后带处所宾语时,趋向补语“来/去”均可与之同现。这是因为,处所补语只是反映受事在动作主体的支配下位移的终点,而这一位置跟说话人的立足点可以有两种不同的关系,一种是说话人的立足点就是受事位移的终点位置,两者重合;另一种是说话人的立足点跟受事位移的终点不在同一方向上,两者相背离。而无论怎样,说话人的立足点都不影响事件的发生,因此,在这种情形下,趋向补语“来/去”和处所宾语是可以自由同现的。当然在一定的上下文中或特定的语篇文本中,趋向补语“来/去”的选用还是受到一定约束的。

2.时间顺序原则与“VO来/去”语序

对于处所宾语和趋向补语“来/去”的语序,正如已有研究成果所指出的那样,一般情况下只能采用前宾式,而不能采用后宾式。如:

(12)a搬图书馆去→*搬去图书馆

b搬图书馆来→*搬来图书馆

(13)a送医院去→*送去医院

b送医院来→*送来医院

需要我们做进一步思考的是,为什么处所宾语和趋向补语同现时,需要采用前宾式的排列语序,或者,为什么后宾式语序在一般情况下是不可接受的呢?王丽彩[4]、刘慧[7]对此已做了初步的解释,她们认为在动词带处所宾语和趋向补语时,主语是一个旧信息,而主语的处所和位置才是说话人关注的焦点,也才是说话人主要想传达的信息,所以,处所宾语要在“来/去”之前出现。但我们认为,她们的解释还有需要进一步完善的地方。因为在现代汉语中,常规焦点的位置是在句末,既然处所宾语才是说话人关注的焦点,那为什么处所宾语不能在常规焦点的位置上得到突显呢?

时间顺序的观念是人类认知结构中最重要、最根本的观念之一。由于人类语言只能在时间轴上依次单向度地展开,这就使得语言结构上的安排很自然地对应于它所表达的概念的次序[11]159。戴浩一指出时间顺序原则在汉语语法中具有独立的依据和很高的解释价值。他发现现代汉语中很多看似互不相干的语言现象都可以在这一总原则下得到统一的解释[13]。我们认为当动词后带处所宾语、趋向补语时,一般情况下只选用前宾式语序,也是受这一原则支配的结果。具体来说,处所宾语表示事物移动的目标或目的地,而趋向补语“来/去”是指说话人选定的参照点与移动目标之间的相对关系,如果参照点跟移动目标重合,则选用趋向补语“来”,如果参照点跟移动目标不重合,或者是两个不同的方向,那么就选用趋向补语“去”。但无论如何,在事件发展的逻辑顺序上都是先确定移动目标,然后才有参照点与移动目标之间的相对关系——趋近或远离。因此,把概念领域里的状态映射到句法层面的最自然的次序便是“VO来/去”。

Slobin(1966)曾经提出,当表层结构的成分次序偏离概念的次序时,句子的理解就会变得比较复杂。在这种意义上,时间顺序原则是自然的,它在语言加工中所需的心理复杂性最小。同样,“VO来/去”语序既然是对事件最自然的临摹,因而在人们的理解加工过程中所付出的努力也是最小的,而违反这种语序则会增加理解上的困难。

石毓智指出由于动补结构的产生与发展,对汉语的句法构造和信息安排带来强大的影响,使得汉语句子的信息安排按照下列方式进行[14]28:

伴随特征 + 谓语中心 + 结果状态

这种信息结构的最直接后果就是一个谓语中心能带而且只能带一个结果成分。在这一原则的约束下,“VO来”语序是符合这一信息安排的,而“V来O”则违背了这一信息安排。众所周知,趋向补语实际上也是一种结果补语[15],而动词后出现的处所宾语也是一种表示结果的成分,它表示了事物运动的终点。这样,如果按照“V来O”语序排列的话,那么跟汉语信息组织的原则就形成了直接的冲突,因此一般情况下是不可接受的。而“VO来”语序,表面上看,也是违反汉语信息组织的原则的,即动词V后面出现了两个结果成分,一个是处所成分,一个是趋向成分。但正如有的学者所指出,在“VO来”语序中,“来”还保留了位移动词的一些特征,并具有较强的活动能力,因此,在一定的语境下也可以理解为连动结构的后项。这样动词V的后面便相当于只出现了一个结果成分。所以,这种语序在表达中也是可以接受的。

3.对“V来O(处所宾语)”现象的认识

贾钰指出随着语言的发展,宾语在几种位置上的分布(宾语和趋向补语语序)也很有可能发生变化[12]。而通过我们对语言事实的调查,贾钰的这一预见是很有见地的。我们在调查中发现,原来不被认可的“V来O”语序也开始有所运用。如:

(14)附近居民告诉记者,死者是同安某中学地理老师,今年38岁,去年才搬来该小区。

(15)但是自从搬来绿岸(小镇),那些异常的感觉全都没有了。

(16)近年来,每年深秋,久已不见的白鹭群都会千里迢迢飞来黄龙滩水力发电厂,在这里翩翩飞舞,觅食越冬。

(17)买80余万元高档家具,送来的4套沙发不是破损,就是短腿,消费者张先生从哈尔滨跑来广州维权。

以“搬来”为例,在人民网中可以检索到82条“搬来北京”的语料,而对应的“搬北京来”却只有1例;“搬来上海”78条语料,“搬上海来”却没有一例(检索时间2014年3月15日)。虽然“北京、上海”并不能代表其他处所词跟“搬来”组合的使用频率,但这一抽样还是能够说明一些问题。

那么为什么以往不被认可的语序会在现实表达中出现呢?可以说明两点:其一,语言是不断发展变化的,并不是一成不变的;其二,语言的发展并不是人为可以约定的,我们只是在尽最大可能地去接近它,而无法去规定它的发展方向。

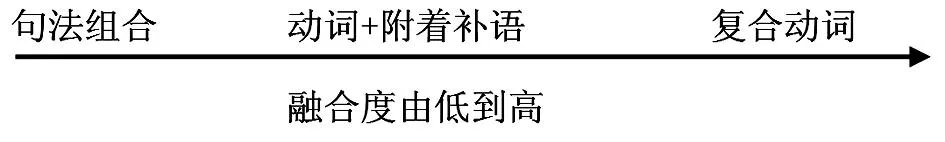

我们以为,“V来O”组合会出现,跟“V来”组合的进一步词汇化是有极大的联系的。石毓智用融合度标来刻画不同类型的动补结构的句法或者语义特征,即动补结构两个成分的亲疏关系和语义透明程度[14]36。具体表示为:

具体来说,动补结构两个成分关系越紧密,语义透明度越低(不能从构成成分里直接推导出来),它们的融合度就越高,越有可能被看作是复合动词。而如果两个成分关系疏远,语义透明度高(能从构成成分里推导出来整个动补结构的意义),则它们越有可能被看作是一个临时的搭配,属于句法组合。换言之,虽然动补结构属于一种能产的句法模式,但是所生产出的不同类型、不同组合的动补结构在后续的发展中的走向是不一样的,有的只是停留在句法层面,而有的则逐渐趋向词汇层面。就本文上面列举的“飞来、搬来、跑来”而言,我们认为它们可以出现在“V来O”组合中,一个很大的可能就是“飞来、搬来、跑来”因为高频使用而发生了进一步的融合,即进一步靠近了复合动词。而当说话人把它们当作一个整体来使用时,它们也就可以不再遵守“一个谓语中心动词只能带一个结果成分”的限制。

董秀芳指出“V来”可以看作一种词法模式[16]121,也就是说单音节V和“来”构成的述补结构,虽然在语法属性上看,是一个短语,但从韵律上看,正好构成了一个韵律词。这样在汉语词汇双音化的大背景下,会促使我们把高频使用的“V来”当作一个整体的词来处理和运用,这样表面上看是“V来O”,实际上已经相当于“V’O”(“V来”相当于V’)。因此,对于“V来O”组合语序,我们必须承认这种现象突破了已有的规则,但同时也必须看到这种现象的特殊性,即在V为单音节的情形下跟趋向补语“来”形成了韵律词,这样,普通人更多地是把它们(“V来”组合)看作一个整体来使用,而并不太去关心它们内部的结构关系。也就是说,“来”逐渐由短语成分演化成了词内成分,仅仅成了一个为满足双音化而补足的成分,不再对V句法层面的运作产生影响。

五、结语

本文对趋向补语“来/去”和宾语同现时的语序问题做了探讨。具体结论如下。

其一,A、D两类动词只可带施事宾语,B、C两类动词则既可带受事宾语,也可带处所宾语。不同类型的宾语对趋向补语“来/去”的适应性也不一样,施事宾语只能同“来”同现,而受事宾语和处所宾语则没有这方面的要求。

其二,不同类型的宾语同趋向补语“来/去”同现时,所能形成的配位方式也有不同,施事宾语只有“V来O”一种语序,处所宾语一般只有“VO来”一种语序,而受事宾语则可以有“V来O”和“VO来”两种语序。

其三,趋向补语“来/去”和不同类型的宾语同现时,其表层结构语序上的差异都有背后的认知动因。

同时,我们也看到,语言在动态的使用中也是在不断变化的,并不是我们人为可以规定的。正因此,我们对于语言的研究更应该采取一种包容、理性的态度,去积极探索语言的发展趋势。

注释:

①参见张伯江《动趋式里宾语位置的制约因素》,《汉语学习》,1991,(6):4-8;贾钰《“来/去”作趋向补语时动词宾语的位置》,《世界汉语教学》,1998,(1):40-45;陆俭明《动词后趋向补语和宾语的位置问题》,《世界汉语教学》,2002,(1):5-17;叶南《趋向补语方向的多维性与宾语位置的关系》,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2005,(6):316-319;杨德峰《“时间顺序原则”与“动词+复合趋向动词”带宾语形成的句式》,《世界汉语教学》,2005,(3):56-65;王丽彩《“来”、“去”充当的趋向补语和宾语的次序问题》,《广西社会科学》,2005,(4):155-156。

②高艳《趋向补语“来”“去”使用不对称的语用考察》,《晋中学院学报》,2007,(2):36-38;陈忠《复合趋向补语中“来/去”的分布顺序及其理据》,《当代语言学》,2007,(1):39-43;刘慧《动词后“来/去”充当的趋向补语与宾语的语序问题》,《现代语文》,2012,(2):46-48;张金圈《“复合动趋式+宾语”语序演变的动因与机制》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》,2010,(5):44-50;孙淑娟《认知语言学视界下动趋结构带宾语语序差异分析》,《贵州社会科学》,2012,(7):131-133。

参考文献:

[1]陆俭明.动词后趋向补语和宾语的位置问题[J].世界汉语教学,2002,(1):5-17.

[2]刘探宙.一元非作格动词带宾现象[J].中国语文,2009,(2):110-119.

[3]高艳.趋向补语 “来”“去”使用不对称的语用考察[J].晋中学院学报,2007,(2):36-38.

[4]王丽彩.“来”、“去”充当的趋向补语和宾语的次序问题[J].广西社会科学,2005,(4):155-156.

[5]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[6]韩巍峰.三类非典型主题及其主题标记的功能[J].语言研究,2012,(4):19-28.

[7]刘慧.动词后“来/去”充当的趋向补语与宾语的语序问题[J].现代语文,2012,(2):46-48.

[8]徐杰.普遍语法原则与汉语语法现象[M].北京:北京大学出版社,2001.

[9]储泽祥.“名+数量”语序与注意焦点[J].中国语文,2001,(5):411-417.

[10]叶南.趋向补语方向的多维性与宾语位置的关系[J].西南民族大学学报(人文社科版),2005,(6):316-319.

[11]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[12]贾钰.“来/去”作趋向补语时动词宾语的位置[J].世界汉语教学,1998,(1):40-45.

[13]戴浩一.时间顺序和汉语的语序[J].国外语言学,1988,(1):10-20.

[14]石敏智.语法的形式和理据[M].南昌:江西教育出版社,2001.

[15]杨德峰:用于将来的“动+了+趋”初探[J].语言研究,2002,(2):78-84.

[16]董秀芳.汉语的词库与词法[M].北京:北京大学出版社,2004.

Word Order Selection and Restriction Factors of the Two Formats of

(责任编辑:韩大强)

·语言学研究·

"VO来/去" and "V来/去O"

ZHANG Yanjun

(College of Liberal Arts, Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)

Abstract:When the verbal complement "lai/qu" and the object appear at the same time, they can be arranged in different word orders. From the perspective of object, when the object is agent, there is only "V+lai+O" word order; when the object is patient, there may be two different word orders, "V+lai/qu+O" and "V+O+lai/qu"; when the object is space, it normally only constitutes "V+O+lai/qu" word order. Each word order arrangement is not arbitrary, but there are certain reasons to follow.

Key words:directional complement; lai/qu; object; word order

作者简介:张言军(1981-),男,河南新乡人,博士,讲师,主要从事汉语语法研究。

基金项目:2014年度国家社科 (14XYY020);2014年度河南省教育厅人文社科青年项目(2014-QN-606);信阳师范学院2014年度青年骨干教师资助计划 (2014GGJS-18)

收稿日期:2015-04-10

中图分类号:H146.3

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2015)04-0101-06