我国二元财政的演进及改革策略

2015-12-21周威

周 威

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

我国二元财政的演进及改革策略

周威

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

摘要:我国财政在收入、支出及管理方面,在城乡有着明显不同的制度安排。二元财政作为二元经济体制的构成部分,是在新中国成立后的特定历史时期形成的,经历了计划经济时期、市场经济过渡时期、民生财政时期三个阶段。通过测度二元财政强度,发现前两个阶段二元财政好转和恶化交替出现,第三个阶段二元财政改善是主要趋势。现阶段,二元财政具有新特征。二元财政改革的方向是实现城乡基本公共服务均等化。只有通过合理财政分权,协调地区差异,加大支农力度,规范政府行为,打破城乡二元结构的壁垒,才能从根本上解决二元财政问题。

关键词:二元财政;演进;改革;二元经济

二元经济结构是指城市现代工业部门与农村传统农业部门并存的经济结构。在工业化阶段,发展中国家都经历了由传统农业经济向现代经济的演进,也就是异质的二元结构转换为同质的一元经济结构的过程。中国目前正处于二元结构转型期,学界对此没有争议。然而持与二元经济结构相对应的“二元财政”观点的学者并不多。特别是新世纪关于“三农”的12个中央一号文件出台,其核心思想是城市支持农村、工业反哺农业。作为中国二元经济主要致因的“二元财政”这一概念能否成立?以及人们对“二元财政”存在的阶段、还有没有研究价值等问题争议较大。

一 、文献回顾

Lipton在1977年提出了城市偏向的概念[1]5。在价格政策方面,由于发展中国家控制市场和设置贸易壁垒,导致农产品价格低于市场价,而城市生产的商品价格高于市场价。非价格方面的城市偏向政策,首先,表现在公共投资政策上,政府往往将积累剩余投资到有利于城市地区的工业或其他项目上,以加快工业化进程。其次,体现在国家的税收政策上,国家对农村居民的征税超过对同等收入的城市居民,而政府公共投资和利益分配却很少惠及乡村地区。再次,农村资金通过“金融城市偏向”流向城市[2]。

我国学者是从21世纪初开始关注城乡二元财政的。此时恰逢农民税费负担沉重,财政对农村支持不足。田明从财政收入角度来考察二元财政,认为我国从20个世纪50年代开始在推行的城乡二元税收制度是21世纪初乡镇财政困难和农民负担沉重的根源[3]。何振一在研究中国农村财政困难时,用“公共分配的城乡二元结构”来表达“二元财政”的概念,将其定义为“针对城市与农村政府执行职能所需要的财力,分别采取不同的动员与供给方式来满足的一种特殊的制度安排”[4]。傅道忠则认为城乡居民之间在收入分配以及公共服务水平方面存在的差距,在很大程度上与我国长期推行城乡有别的二元财政制度有关。从财政收入和支出两个方面,分析了其向城市居民倾斜的特征[5]。文峰肯定了二元财政体制的存在,他认为我国财政制度具有从农村和农业获得财政收入多、支出少的二元化特征。在过去,财政制度具有从农业单方面获取剩余、为工业化提供资金积累的功能。当农业基本完成了向工业提供积累的任务之后,财政仍然延续了城乡和工农业不平等的财政政策[6]。

真正从二元经济结构的角度来分析二元财政的是刘明慧和崔慧玉。他们认为二元经济既是发展中

国家普遍存在的现象,又是这些国家贫困落后的重要根源,而公共财政的二元分配体制却在很大程度上起着进一步固化二元经济结构的作用[7]。秦海林则明确了二元财政的定义,他认为二元财政是指在二元经济中,一国的财政收入与支出可以划分为农业和非农业两大部分,而且这两大部分在结构上具有明显的二元经济色彩。二元财政内生于二元经济,又反作用于二元经济[8]。

随着研究的不断深入,学者们逐渐厘清了“二元财政”概念,认识到我国财政在收入、支出及管理方面,在城乡有着明显不同的制度安排。二元财政内生于中国二元经济结构,随着我国二元经济转化,二元财政还在不断变化发展之中,但是学者对二元财政的研究却趋于停滞,也缺少从历史演进角度对二元财政的考察。

二、二元财政的测度和变化趋势

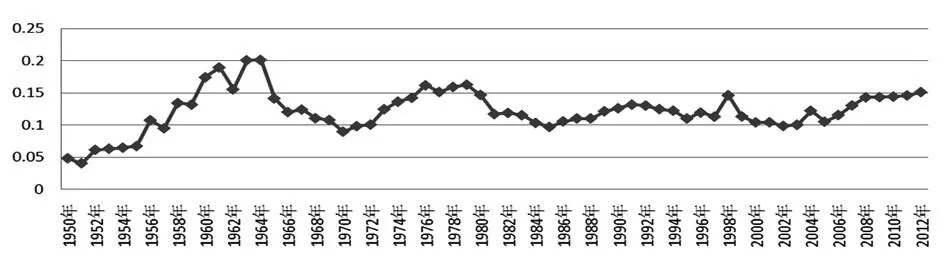

对于来自农业部门的财政收入,统计年鉴数据只包含了农业税,而没有计算收费、摊派等负担,而农业财政支出的统计比较全面准确。所以这里只用财政支出测度二元财政。另外,二元结构转型的核心是人口的转移。改革开放以来我国农村人口不断向城市迁移,城镇化率已经从1978年17.92%发展到2012年的52.57%。只用农业财政支出占全国财政支出的比重,而没有考虑到人口迁移因素,对二元财政的测度是不准确的。这里用每1%的农业人口享有的财政支出占比①对二元财政进行测度。

设R为每1%的农业人口享有的财政支出占比,RF为农业财政支出占全国财政支出的比重,RP为农业人口占总人口比重,则:R=RF/RP。R越小,农业人均财政支出占财政支出总份额越小,二元财政强度越大,反之亦然。经过计算,1950年至2012年我国每1%的农业人口享有的财政支出占比,最大值为1964年的0.201 7,最小值为1951年0.040 4;而每1%的非农业人口享有的财政支出占比,最大值为6.568 8,最小值为2.567 8,非农业指标高于农业指标16.9—155倍。

我国城乡二元财政的演变具有明显的阶段性特征(见图1)。二元财政作为二元经济体制的构成部分,是在新中国成立后的特定历史时期形成的,经历了计划经济时期(1953—1978年)、市场经济过渡时期(1979—2002年)、民生财政时期(2003年至今)三个阶段,前两个阶段二元财政好转和恶化交替出现,第三个阶段二元财政改善是主要趋势。新世纪以来,尽管我国农村社会经济改革取得很大成就,但是工农之间、城乡之间国民收入关系尚未完全理顺,国家资金、政策、制度等资源配置向城市倾斜的格局没有完全打破,即国家总体改革发展的成果在城乡和工农之间的分配有失均衡[9],远未达到“实现城乡基本公共服务均等化”的改革目标,二元财政依然存在。

图1 每1%的农村人口享有的财政支出占比(R)变化趋势②

三、计划经济时期的二元财政(1953—1978年)

(一)二元财政的形成

1953年“一五”计划实施,新中国选择了重工业优先发展的经济战略。在当时经济发展水平较低的情况下,农业成为筹集工业化建设资金的主要来源。1953年至1978年财政从农业转移资源,促使城乡二元结构的形成和强化,这一时期也是二元财政形成和固化时期。工业部门对农业剩余的占有是隐蔽而强硬的,即不是通过税收和转移支付的手段,而是主要通过价格等手段来实现。

(二)二元财政的特征

1.二元财政收入制度

国家为推进工业化,建立了计划经济体制,采取工农业产品“剪刀差”政策。其结果是国有企业收入和积累增加,并上缴国家财政,由财政根据国家计划,统筹安排使用,主要用于与工业化相关的支出。农业税收由财政集中起来,也用于工业化和城市的发展。1952—1978年的26年间,国家通过“剪刀差”的形式从农业中转移出资金3 917亿元,以税收等形式转移出资金935亿元,两项合计4 852亿元。扣除同期财政返还给农业的各项支出,农业净流出资金为3 120亿元,这等于同期全民所有制非农企业固定资产原值的73. 2%[10]。

2.二元财政支出制度

农村公共品供给不足,农村基础设施、教育、文化、卫生等公共事业费的投入远低于城市。农村公共品主要通过农民集资或提供劳动来筹集,而不是由财政支出解决。摊派在农民身上的劳役是节约农村财政支出的一个隐形方式,这些劳役付出主要用于农村公共工程。整个计划经济时期以义务工和累计工的形式对农村劳动力大规模的近乎无偿的使用;以增加工分、降低工分值的形式,对社队形成一种事实上的摊派,间接占有农村资源。“人民公社”时期盛行的“共产风”和“平调风”更是直接占有农民的个人财产。

3.二元财政管理制度

1951年财政状况好转后,改为三级财政。随后农村经济从个体农业不断集体化,1958年发展成“人民公社”体制,为统购统销制度和“剪刀差”政策奠定了基础,并且规定以社为单位征收农业税;个体农民缴纳农业税的,加征一至五成。高度集中的财政体制和农村经济集体化,有利于国家对农村资源的占有。

(三)二元财政的强度变化

观察图1可知,这一时期,二元财政有三次较大幅度的波动:1953—1964年,二元财政改善,R由0.063 2提高到0.201 7。这个时期出于恢复和发展国民经济的需要,政府认识到农业的基础地位;农业合作化、“大跃进”和“人民公社化”运动客观上要求增加对农业部门的投入。1965—1970年,二元财政恶化,R由0.141 6下降到0.089 8,1963年制定“三五”计划时,原本设想解决“吃穿用”问题。1964年8月,美国轰炸北越,使中央不得不把计划的重点转到战备问题上来,提出搞三线建设,即加强战备和改变内地落后工业交通布局,所以农业部门的财政支出相应减少。1971—1978年二元财政渐趋好转,R由0.098 4涨到0.159 5。这一时期,由于农业科学技术有所进步,农业生产条件得到改善,提出了明确的农业机械化发展目标。国家财政在有条件的社、队成立农机站并投资,支持群众性农具改革运动,增加对农机科研教育、鉴定、维修供应等系统的投入。

四、市场经济过渡时期的二元财政(1979—2002年)

1978年以后,集体耕作制下被国家剥夺的剩余所有权被重新赋予农民,二元财政的表现逐渐显性,即农业资金流入工业部门以“剪刀差”形式为主,逐渐过渡到以农业税为主。

(一)二元财政的特征

1.二元财政管理制度

1982年把由农村“人民公社”行使的行政职权转归乡政府,1985年建立乡镇一级财政制度,并规定对乡镇实行财政包干制度。1994年实行分税制财政管理体制,在制度上赋予乡级财政以合法地位,并明确了乡级财政的收支范围。但是财政层级越低,财政的分享比例就越低,所以作为层级底端——四、五级财政的县乡基层财政收入压力加大。并且政府间的财政分权有一定模糊性和重叠性,上级往往倾向于下压支出责任。一级级不断“授权卸责”,在预算内和预算外收入无法满足支出的情况下,农村开始各种集资、摊派、罚款等,最终造成农民新的负担。由于缺乏地方政府基于本地百姓的向下问责制,地方政府还倾向于将转移支付用于无效人员开支,而非用于“三农”、教育、社保、卫生等支出。

2.二元财政收入制度

由于农村集体经济私有化、分税制、转移支付不足等原因导致县乡财政困难,农业税、三提五统、各类乱罚款、乱摊派、乱收费使农民负担沉重。农业资金以“剪刀差”形式流入工业部门的资金比例1984年达到最高88.6%,随着价格改革的逐步深化,“剪刀差”逐渐缩小,1996年这一比例变为20.6%。

3.二元财政支出制度

1998年,我国乡镇平均不良债务400万元,保守估计全国有3 000多亿元。与城市为市民提供了各类公共品形成对比,县乡财政压力不得不从支出渠道进行释放,表现为教育、养老、医疗作为包袱全面甩给农民个人,农村公共基础设施建设出现倒退。

(二)二元财政的强度变化

1980—1985年二元财政再度恶化,R由0.147 1降至0.097 2,“六五”期间经济形势和财政状况逐年好转,固定资产投资规模过大,而财政固定资产投资主要集中在城市,农村固定资产投资仍然靠集体和农民自筹。1986—1991年二元财政稍微好转,R由0.105 9上升至0.132 0。1985年和1986年中共中央连续发出两个“一号文件”,对于改革粮食“统购派购”制度,调整农业产业结构,增加农业投资,稳定农业生产资料价格等制定了新的政策,支农支出增加。1992—2002年二元财政在轻微波动中呈现出总体下降趋势。1998年R值的异动上浮是因为南方水灾加大了对农村救灾的转移支付。这一时期改革重点由农村转向城市,工业部门扩张。1997年国际金融危机爆发,国有企业改革,职工下岗,国家加大了对城市基础设施和社会保障的投入力度。

五、民生财政时期的二元财政(2003年至今)

新世纪关于“三农”的12个中央一号文件出台,其核心思想是城市支持农村、工业反哺农业。以农村税费改革为契机,财政开始向平衡城乡发展的民生财政演变,二元财政强度好转趋势明显,但二元财政体制并没有从根本上消除。

(一)二元财政的特征

1.二元财政管理制度

现行的“市管县”体制有明显的城市倾向,县作为地级市的行政附属单位,主要为市服务。地市级成了抽水机,为了中心城市的发展,往往截留所辖县的资金,一些大的项目也安排在市区,从而进一步拉大城乡差距。同时,市也依靠行政权力,将财政收支压力层层分解,一直压到基层农村。公共品在城市的生产成本低于农村地区,而且见效快。根据公共选择理论,政府官员作为理性“经济人”,其公共决策会围绕最大化自身利益——能让居民与上级官员感知到自己的政绩,以达到晋升的目的。2002年开始的财政省管县的改革目的是为了推动管理重心下移,建立农村运转经费保障机制。然而在实际改革中,由于试点县的行政区划维持不变,“省直管”以后的县和原辖市仍为上下级,县里的工作仍然需要两面周旋协调,分散了精力,增加了工作难度。

2.二元财政收入制度

(1)乡镇自有财政来源。2006年农业税取消,农民负担减轻,却给农村基层财政带来压力。因而在经济不发达地区,计划生育社会扶养费和土地财政,成为乡镇仅有的两个自有财政收入来源。据2012年不完全统计数据显示,全国社会抚养费征收总额高达约100亿元。土地“招拍挂”以来,土地财政成为二元财政最突出的表现。土地财政是指以政府为主体、围绕土地所进行的财政收支活动和利益分配关系[11]。城市扩张使得城郊农业用地的机会成本不断提高,大量的农业用地转换为城市建设用地。对被征地农民的补偿标准一般都是地方政府单方面制定的。在地方政府招商的区域竞争中,工业用地不得不大幅度低价出让,必然会让地方政府尽量压低征地补偿,从而不可避免地会侵害失地农民的财产权利。2010年以来,虽然国有土地使用权出让收入占地方财政收入总量的比例持续下降,但仍一直占有非常重要的地位,2010年占40%,2011年占36%,2012年占26.8%[12]。地方财政收入又主要用于城市和二、三产业发展,实际上仍然是农村补贴城市。

(2)转移支付制度。近年来,农村财政收入已不能满足农村公共品供给需要,上级财政对下级财政转移支付是保障基层财政正常运转,缩小城乡差距的有效措施。中央财政实施了“三奖一补”政策,对省市级政府增加对财政困难县财力性转移支付等工作给予奖励,提高了地方政府转移支付的积极性。然而中央专项转移支付资金以“项目制”方式投入,即农村获得资金的前提是需要申请项目,并且筹集30%—60%的配套资金,基层没有钱,只有靠借贷,从而产生了农村集体债务。大多数中西部农村地区,债务无法通过薄弱的集体经济进行化解,因此会通过“搭车收费”(如水利设施的维护费用、开具证明需要交费等),把负担转嫁给农民[13]。

3.二元财政支出制度

(1)财政对农村公共品供给不足。新世纪以来,我国持续加大了对“三农”的财政投入,实施了以“四补贴”为主的支出政策。但村级公益事业建设资金的筹集,还需要社区自主决策、成员分摊供给成本,即通过“一事一议”的方式,经村民同意后进行。然而“一事一议”在具体实施过程中事难议、议难决、决难行,效果甚微,并没有改变农村公共品匮乏的局面[14]。归根结底,还是财政对农村公共品供给不足,在城市完全由政府提供的公共品,在农村由农民和财政共同承担;或应由政府与农民共同承担的公共品供给,完全由农民承担。

(2)城乡有别的社会保障制度。近些年我国逐步建立起了农村社会保障制度,改变了过去农民只能依靠土地作为生存保障的面貌。但在保障水平上,城乡居民基本养老保险金与城镇企业职工养老保险金之间,城镇职工医疗保险和新农合之间,以及工伤、失业、生育保险的城乡覆盖之间都有很大差距。

(二)现阶段二元财政新特征

新世纪以来,虽然中央财政连续十多年加大支农惠农力度,但是我国城乡二元结构并未得到根本改变,城乡居民收入差距拉大的趋势并未根本扭转。

1.支农资金使用效率不高

财政支农资金分散控制在中央各个部门手中,有限的资金不能形成合力,经过截流到达农村数额大大缩水。地方政府财力不足,由于权力寻租、程序烦琐等原因获得上级转移支付困难重重,当前非特大城市房地产市场低迷,地方政府依靠卖地生财非常困难,地方政府债务风险和压力巨大[12]。

2.地区之间公共服务的差异较大

经济发展好的农村③,政府也会提供较高水平的基本公共服务,不断加大对基础设施、公共事业、社区福利等的投入,城乡差别、工农差别基本消失。2014年中国农村还有7 017万人没有脱贫,更不用说享有基本的公共服务了。目前小学生人均教育经费最高和最低的省份相差近10倍,财政对新农合的补助标准地区之间最多相差4倍以上[15]。

3.人口迁移造成的公共品供给主客体不对称

大量农村青壮年外出打工及子女跟随进城,造成农村“空心化”,农村校舍等公共设施的大量闲置。对于非永久性迁移的“半市民化”进城务工人员[16],他们不断在城乡之间游走,谁能成为他们公共服务提供的主体?

4.新一届政府市场化的改革导向

新一届政府在承诺继续上一届政府福利保障的情况下,表现出明显的市场化倾向。通过简政放权,变为“开渠引水”的“服务型财政”,引入社会资本参与公共建设和服务[17]。当前中国经济处于“三期叠加”,财政增收压力加大,支出却有增无减。如果光靠中央财政的“输血”,而没有农村经济的“造血”,就不能实现二元财政的改革目标。

六、二元财政改革的方向、路径及策略

“实现城乡基本公共服务均等化”是二元财政改革的方向。只有大力发展农村经济,打破城乡二元结构的壁垒,消除城乡差异才能从根本上解决二元财政问题。这是一场关于制度观念、农民权利义务、生产生活方式、所有制结构、城乡关系、经济发展的根本性变革。

(一)合理财政分权,深化财税体制改革

财政分权的目标,是实现财政的均等化,有利于提高公共支出的效率。为此,必须根据事权与财权相匹配的原则,合理上下级财政之间、地方财政之间、城市和农村财政之间的财政分权。税收分割和转移支付是财政分权框架中两个重要方面[19]。“营改增”的同时,加快建立地方税体系,保障地方财政收支安全运行。结合“大部制”,改革支农资金的管理分配,完善转移支付制度。十八届三中全会中提出要“建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制”,将农民工的基本公共服务列入中央财政一般性转移支付的计算公式中,成为一般性转移支付资金分配的影响因素。相关服务成本先由城市财政一般预算垫支,采取事后结算的办法给予转移支付补助。

(二)协调地区差异,赋予地方财政自主权

财政分权的精髓,在于地方政府拥有合适与合意的自主权进行决策[18]前言 1-2。各地应结合本地实际,寻求拓展惠农政策的积极做法。必须充分考虑到农民对地方公共投资与公共品的需求偏好,以人为本,选择合适的公共设施区位,防止重复建设与供求不匹配,优化协调跨地区地方公共投资与地方公共品供给的空间布局。构建有效的惠农政策农户需求表达机制,确保各级政府在制定财政政策时能听到农民最真实的想法和情况。

(三)加大支农力度,稳定资金筹措渠道

对农业实行补贴是世界发达国家的通行做法。面对农户生产成本不断上升的现实,各级财政应该采取加大生产补贴力度、完善农产品价格形成机制、降低农产品流通成本、大力发展农业政策性保险等措施,提高务农收益,增加农民收入。为建立稳定的支农资金筹措渠道,中央层面,可从土地出让净收益、国有资本经营预算收入等渠道筹措资金,支持农业。国家要在税收、补贴、贴息等方面对农业投资给予优惠和奖励,以吸引社会资金投向农业。地方层面,一方面可以通过培育农村民营、集体企业来培育税源;另一方面,使农村集体企业财产性收益成为财政收入的重要来源。

(四)规范政府行为,推进财政治理现代化

新一届领导集体,大力推进国家治理体系和治理能力现代化,体现在二元财政治理方面,就是城乡财政的原则、主体、客体、方法、途径、程序、责任等多方面细节问题,均应通过法律、规章、规定等予以明确。将财政分权、农业补贴、转移支付、农村投资、基本公共服务供给、预算决算等早日纳入法制化、程序化、规范化轨道,减少行为的随意性和堵塞执行中腐败漏洞,构建完善的自下而上的民主监督机制和行政、司法责任追究机制。

注释:

①这里之所以不用农业人均财政支出来作为测度依据,是因为每1%的农业人口享有的财政支出占比剔除了历年物价变动因素。

②数据来源:根据历年《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国人口统计年鉴》《中国卫生统计年鉴》相关数据计算。

③如农村集体经济成功发展的典范华西村和民营经济主导的苏南地区。

参考文献:

[1]LIPTON M. Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development[M].Cambridge, MA:Harvard University Press,1977.

[2]程开明.从城市偏向到城乡统筹发展——城市偏向政策影响城乡差距的Panel Data 证据[J].经济学家,2008,(3):28-36.

[3]田明,常春平.小城镇发展存在的障碍及制度创新的要点[J].城市规划,2003,27(7):22-26.

[4]何振一.关于城乡二元结构下农村财政困难的深层思考[J].地方财政研究,2004,(9):4-5.

[5]傅道忠.城乡差距及其二元财政成因探析[J].财贸研究,2004,(2):59-63.

[6]文峰.消除二元财政体制,促进二元经济结构转换[J].开放研究,2004,(2):45-48.

[7]刘明慧,崔慧玉.二元结构下的财政支出结构调整[J].东北财经大学学报,2006,(1):13-17.

[8]秦海林.二元财政转换与二元经济增长——模型分析与实证检验[J].经济学家,2007,(5):27-33.

[9]苏明.我国城乡发展一体化与财政政策思路[J].当代经济管理 2014,36(1):1-12.

[10]刘方军.财政与城乡二元结构的演变[J].延安大学学报 (社会科学版),2005,27(5):58-61.

[11]邓子基.关于土地财政的几个问题[J].学术评论,2012,(1):4-9.

[12]冯道杰,王成利.公共财政框架下我国差异性城乡一体化研究[J].中南财经政法大学学报,2014,(5):46-50.

[13]尹利民,全文婷.项目进村、集体债务与新时期的农民负担——基于赣北D村的个案分析[J].东华理工大学学报(社会科学版),2014,33(3):53-57.

[14]李郁芳,蔡少琴.农村公共品供给中的村民自治与“一事一议”——基于公共选择理论视角[J].东南学术,2013,(2):58-64.

[15]课题组. 促进城乡发展一体化的财政政策研究[J].财政研究,2014,(8):17-29.

[16]丁静.新生代农民工“半市民化”的根源探析[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2013,33(2):33-41.

[17]覃爱玲.新财政部长的改革难题[J].南风窗,2013,(8):24-26.

[18]许正中,苑广睿,孙国英.财政分权:理论基础与实践[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2002.

(责任编辑:吉家友)

·经济研究·

Evolution and Reform Strategy of China's Dual Public Finance

ZHOU Wei

(College of Economics, Liaoning University, Shenyang 110036, China)

Abstract:The public finance in terms of revenue, expenditure and management, has significantly different institutional arrangements in urban and rural areas of China. Dual finance as the composition of binary economy system was formed in the specific historical period after the foundation of China. It experienced three stages: the planned economy period, the market economy transition period and people's livelihood fiscal period. Through measuring the dualistic financial strength, it is discovered that dual finance appeared better and worse alternately in the first two stages, binary fiscal improving is the main trend in the third stage. At present, binary finance has new characteristics. The direction of the reform is to realize the equal basic public services between urban and rural areas. The problem of dual finance has to be solved by reasonable fiscal decentralization, coordination of regional differences, increasing the intensity of supporting agriculture, standardizing government behaviors and breaking the barriers of urban and rural dual structure to fundamentally.

Key words:dual public finance; evolution; reform; dual economy

作者简介:周威(1979-),女,辽宁营口人,博士研究生,研究方向为政治经济学。

基金项目:国家社科 (11&ZD146);教育部人文社科重点研究基地重点项目(11jjd80026);辽宁省教育厅重大基础理论项目(zw2013002);辽宁经济社会发展项目(2013lslktzijjx-03)

收稿日期:2015-03-21

中图分类号:F812.4

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2015)04-0060-06