扶贫产业开发新思路:打造跨区域扶贫产业区

2015-12-18巩前文穆向丽谷树忠

巩前文,穆向丽,谷树忠

(1.北京林业大学人文社科学院,北京100083;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3.农业部管理干部学院,北京102208;4.国务院发展研究中心资源与环境政策研究所,北京100010)

党的十八大提出了全面建成小康社会的目标任务,而全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村,特别是在贫困地区。改革开放以来,我国大力推进扶贫开发,中央政府先后出台了《国家八七扶贫攻坚计划》《农村扶贫开发纲要(2001—2010)》《农村扶贫开发纲要(2010—2020)》等指导方针,使中国减贫取得了巨大成就。然而,按照国家新公布的2 300 元(2010 年不变价) 贫困线,农村贫困人口高达1.28亿,贫困发生率为19.1%。较高的贫困发生率反映出在经济发展过程中,既有扶贫模式显现出一些问题,如忽视了贫困人口的民主参与性、地方政府反贫困效率低下、贫困人口定位不准确等[1]。中共中央、国务院于2011 年印发了《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》,提出了“集中连片特殊困难地区产业扶贫”新模式,改变了传统意义上的反贫困政策大多是以“问题”为导向的“补缺型”政策模式,转向注重区域发展[2]。

集中连片特殊困难地区产业扶贫方向提出后,国内学者从不同角度展开了研究,主要包括:探究集中连片特困地区发展现状与贫困的根源,如胡勇[3]、曾志红[4]从自然环境、资本投入、个人能力和社会制度等方面综合分析了致贫的因素;集中连片特困区贫困程度比较,如丁建军[5]、刘小鹏等[6];集中连片特殊困难地区产业扶贫的对策,如徐孝勇等[7]、刘牧和韩广富[8]、李仙娥等[9]、曾伟和陈政宇[10]。同时,也有一些学者研究产业发展在集中连片特殊困难地区扶贫中的作用,如关建勋[11]分析了产业扶贫中的土地问题;胡振光和向德平[12]从参与式治理视角分析了地方政府、龙头企业、农村经济合作组织及贫困农户等行动主体参与产业扶贫面临的困境;申红兴[13]从政府、企业、农民三大产业扶贫主体的内在诉求构建了产业扶贫动力机制。从已有文献来看,目前相关研究主要探求集中连片特殊困难地区的特点、致贫因素,以及着重分析产业在扶贫中的突出作用,并从主体参与的角度分析不同主体参与产业扶贫的制度设计。可以发现,对集中连片特殊困难地区产业扶贫模式研究较为缺乏。

产业扶贫是新阶段集中连片特殊困难地区脱贫的重要途径,但是,由于片区内部涉及到不同地区,尤其是跨省,如武陵山片区包含了湖北、湖南、重庆、贵州等4 个省(市),在规划制定及实施中仍旧是各自为政,很难在产业发展、基础设施建设和制度创新等方面形成合力。为此,提出打造跨区域扶贫产业区的扶贫产业开发新思路,以期提升产业扶贫效果。

1 中国贫困治理的历史演进逻辑

严格来说,中国是在改革开放以后开始制定并实施扶贫政策,贫困治理进程中呈现出典型特征,主要体现在:从小规模的救济性扶贫向大区域的造血性扶贫转变、从贫困户生产自救式扶贫向区域产业开发带动式扶贫转变、从贫困人口被动式扶贫向引导贫困人口参与式扶贫转变、扶贫对象从“单元扶贫”向“连片扶贫”转变。扶贫逻辑的变化是对以往扶贫边际效用下降、返贫突出、回应性不足的最好体现。显然,扶贫对象从以县为基本单元扶贫向连片扶贫的转变是中国贫困治理的主逻辑,而扶贫手段的转变依赖于扶贫对象的变化。

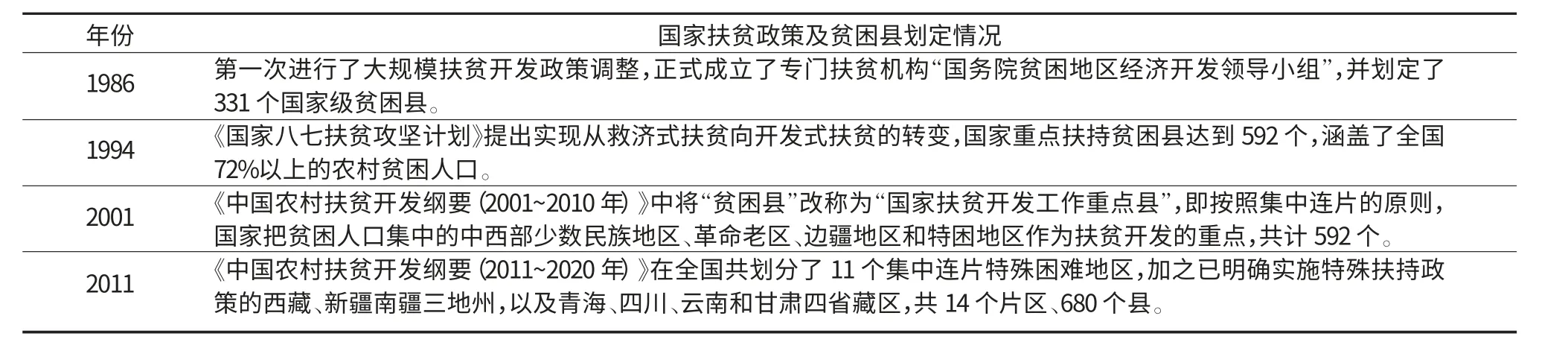

1.1 2011年之前确立以贫困县为基本扶贫单元

根据联合国“亚洲及太平洋经济社会委员会”的统计,1949 年中国的人均国民收入(27 美元)不足亚洲平均水平(44 美元)的2/3,更不足印度人均国民收入(57 美元)的一半,是世界上最贫穷的国家之一,减贫与反贫困成为新中国重大的政治、经济和社会问题[14]。改革开放以后,国家正式制定并实施扶贫政策,划定贫困县并确立以贫困县为基本扶贫单元(表1)。

表1 改革开放以来国家扶贫政策及贫困县划定Table 1 Designated poverty counties and poverty alleviation policies in China since 1978

在确立以贫困县为基本扶贫单元基础上,通过实施《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000 年)》和《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010 年)》,取得了显著的扶贫效果。国家根据经济社会发展水平的提高和物价指数的变化,将全国农村扶贫标准从2000年的865 元人民币逐步提高到2010 年的1 274 元人民币。 以此标准衡量的农村贫困人口数量,从2000 年底的9 422 万人减少到2010 年底的2 688万人,农村贫困人口占农村人口的比重从2000 年的10.2%下降到2010 年的2.8%。同时,从2001 年至2010 年,592 个国家扶贫开发工作重点县人均地区生产总值从2 658 元人民币增加到11 170 元人民币,年均增长17%;人均地方财政一般预算收入从123 元人民币增加到559 元人民币, 年均增长18.3%。农民人均纯收入从2001 年的1 276 元人民币,增加到2010 年的3 273 元人民币,年均增长11%,贫困地区面貌发生明显改变[15]。

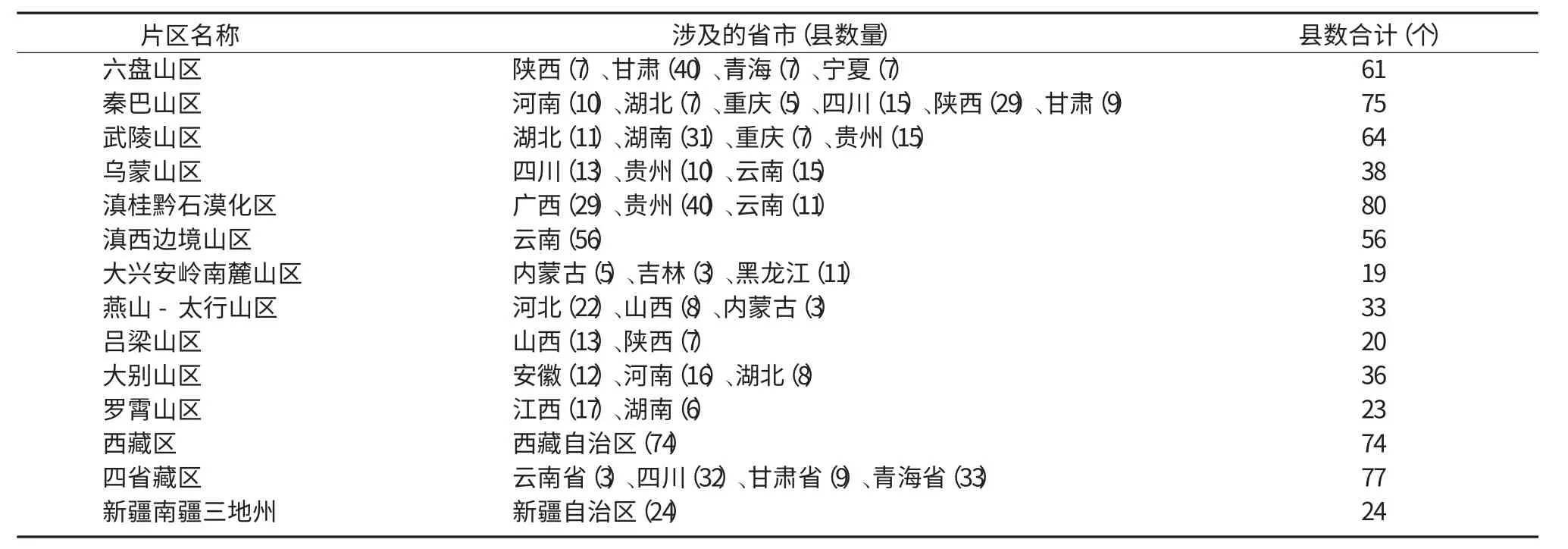

1.2 2011年以来实施以片区贫困村为扶贫瞄准对象

从以县为基本扶贫单元发展到以片区贫困村为扶贫瞄准对象是扶贫瞄准机制的重大改革。2011 年开始,按照“集中连片、突出重点、全国统筹、区划完整”的原则,以2007-2009 年3 年的人均县域国内生产总值、人均县域财政一般预算性收入、县域农民人均纯收入等与贫困程度高度相关的指标为标准,这3 项指标均低于同期西部平均水平的县(市、区),以及自然地理相连、气候环境相似、传统产业相同、文化习俗相通、致贫因素相近的县划分为连片特困地区。在全国共划分出11 个连片特困地区,加上已经实施特殊扶持政策的西藏、四省(云南、四川、甘肃、青海)藏区、新疆南疆三地州,达到了14 个集中连片特殊困难地区,涉及到的县共有680 个,其中国家扶贫开发工作重点县有440 个,民族自治地方县371 个,革命老区县252 个,陆地边境县57 个(表2)。

《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》将扶贫开发重点转移到14 个集中连片特困区,意味着集中连片特困区成为2020 年全面建成小康社会的难点、关键点和主战场。 同时,《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》明确提出了产业扶贫路径,通过产业扶贫的实施,使扶贫对象参与产业发展,实现一户一项增收项目,大幅提升其经营性收入和资产性收入,收入增幅总体上高于该县农民收入平均水平,能为实现扶贫对象的大幅度减少和收入翻番夯实基础。但是,现有的14 个集中连片特殊困难地区划分未能充分考虑到产业发展优势和产业发展方向,迫切需要在产业发展上寻求新思路,为此,本文提出了打造跨区域扶贫产业区的想法,在优势产业选择和产业集群建设上,突破区域限制(重点是省域限制),提升产业集群效应和发展空间,使产业市场竞争力得到显著提升,更好带动农民增收。

表2 全国14 个集中连片特殊困难地区分布Table 2 Regional distribution of 14 contiguous poverty regions in China

2 打造跨区域扶贫产业区的战略意义

2.1 跨区域扶贫产业区建设与中央连片特困地区扶贫思路一致

中共中央、国务院2011 年印发的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》把全国贫困地区划分为14 个连片特困地区,且把连片特困地区作为今后一个时期扶贫攻坚主战场。在扶贫思路上,力求打破以往的点式扶贫和区域限制,即改变扶贫资源主要在限定区域内(如省、市、县等)进行配置的历史做法,实现连片贫困地区均等化的扶贫思路,有利于扶贫资金的集中投放和专项使用,提高扶贫资金的使用效益。显然,打造跨区域扶贫产业区充分体现了中央连片特困地区扶贫的思路。跨区域扶贫产业区充分尊重连片特困区的资源特点、产业特点,完全立足于产业发展,弱化区域界线,实现资源的统一配置,提高规模效益、资源配置效率和扶贫效果。

2.2 跨区域扶贫产业区建设能实现区域间资源共享和分工协作

在建立社会主义市场经济以来,不同区域的产业发展方向基本上不再采用以行政命令为特征的计划手段,各行政区根据自身区域资源特征和经济特征,进行统一规划发展。然而,行政区划是国家根据政治和行政管理的需要,同时考虑经济联系、地理条件、气候条件、民族分布、历史传统、风俗习惯、地区差异、人口密度等客观因素进行划分的,因此,不同行政区域在重点产业选择、产业发展方向等方面存在显著差异。通过建设跨区域扶贫产业区能够突破已有行政区划对资源流动、共享的限制,尤其是能够充分发挥成熟产业链条的节点对整个扶贫产业区的产业带动作用,实现产业价值提升。比如陕西发达的苹果精深加工业能够有力弥补划入同一跨区域扶贫产业区的山西滞后的苹果加工业,实现整个扶贫产业区苹果产业价值大幅提升。

2.3 跨区域扶贫产业区建设将成为产业扶贫开发的创新模式和样板

我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段。经济社会发展总体水平不高,区域发展不平衡问题突出,制约贫困地区发展的深层次矛盾依然存在。扶贫对象规模大,相对贫困问题凸显,返贫现象时有发生,贫困地区发展相对滞后,扶贫开发任务仍十分艰巨。《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》提出“把扶贫开发作为脱贫致富的主要途径,鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困”,产业扶贫成为中央扶贫的工作重点。产业扶贫作为一个工作平台,可以引导财政专项扶贫资金集中投放,同时有利于统筹专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫力量,合力推进扶贫工作。因此,建设跨区域扶贫产业区能够体现和贯彻中央扶贫思路,成为产业扶贫开发的创新模式,并成为各片区实施产业扶贫的样板。

3 当前打造跨区域扶贫产业区需要解决的问题

3.1 科学合理界定跨区域扶贫产业区的内涵

在连片特困地区,广泛存在片区支柱产业跨省、市、县发展的格局,如吕梁山片区的苹果、六盘山片区的马铃薯、武陵山片区的脐橙等等,为了实现集合要素、聚集产业、集装配套、集约发展,需要打破行政区域界线,实行跨省域、跨市县连片规划建设,打造跨区域扶贫产业区,形成方便产业要素流动、节约产业发展成本等优势,做大做强片区扶贫产业,提升片区产业扶贫效果。

3.2 跨区域扶贫产业区分工与协调机制欠缺

由于跨区域扶贫产业区可能涵盖一个以上的行政区域,甚至是省域,而在社会主义市场经济体制下,不同行政区域在产业选择、产业扶持等方面具有自主权,各自为政。由于历史原因、政治原因、经济发展理念原因等,不同区域之间在产业选择、产业链延伸、市场拓展等方面缺乏系统的分工协调机制,即使有些区域之间建立联席会议制度,受区域界线的影响也很难发挥预期作用,产业发展中的各自为政依然难以消除。新建跨区域扶贫产业区首要解决的问题是建立分工协调机制,产业发展一盘棋。

3.3 跨区域扶贫产业区内产业发展参差不齐

把不同区域的同一产业划归到扶贫产业区内发展,现实的问题是不同区域的原有产业在基础设施、产业规模、产品加工、品牌塑造、市场份额等方面存在一定差异,尤其在产品市场竞争力方面的差异会容易产生“一损俱损”的株连风险,如何在建立跨区域扶贫产业区过程中,正视产业发展参差不齐的现状,糅合产业,实现同步发展成为关键。如山西省临汾市和陕西省榆林市同属吕梁山片区,位于黄土高原中部,黄河中游晋陕大峡谷东西两岸,自然条件非常相似,但是,陕西省榆林市的苹果市场占有率要显著高于山西省临汾市,在品牌塑造上,陕西的苹果无论是知晓度还是美誉度均较高,显然,把山西省临汾市和陕西省榆林市的苹果产业进行整合,实现跨区域发展,有利于改变现有产业发展参差不齐的现状,提升整个产业区的产业市场竞争力,强化产业扶贫效果。

3.4 中央和地方产业区建设配套资金的统筹使用

建立跨区域扶贫产业区在资金投入方面,需要整合中央资金、信贷资金、行业资金和地方政府配套资金。在融资政策上,中央资金可以向跨区域扶贫产业区倾斜,提高扶持力度,吸引信贷资金和行业资金的投入。但是,贫困地区的财政实力普遍较弱,且不同贫困地区的政府财政收入差距明显,如果在资金配套上达不到统一标准、统筹使用,直接导致不同区域地方政府在资金配套上出现“短板现象”,影响产业发展。

4 打造跨区域扶贫产业区的政策建议

4.1 跨区域扶贫产业区作为中央单列扶贫项目管理

跨区域扶贫产业区建设作为中央扶贫的单列项目,单独进行规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传和档案管理。建议成立跨区域扶贫产业区管委会,直接受国务院扶贫办领导,主要负责跨区域扶贫产业区的前期筹备、施工建设、部门协调和发展管理等事务,尤其是统筹规划使用中央专项扶贫资金和地方配套扶持资金,破解原本各自为政的产业发展管理模式。

4.2 探索“联合体发展模式”发展跨区域扶贫产业区

“联合体发展模式”要求跨区域扶贫产业区在生产、加工、销售整个链条上实现完全统一,彻底杜绝区内各自为政的现象。采用“联合体发展模式”发展跨区域扶贫产业区重点要做好“三统一”:一是统一市场的开拓与发展。区内产业在面向全国市场时具有历史差异性,如区域位置、地域文化、市场认同度、市场中的竞争地位等,这种差异性使得进行统一市场开拓与发展最为有利。二是统一产品生产标准。区内产业发展过程中,做到统一产品生产流程、投入品选用、产品质量标准等。三是统一开发新产品。区内企业形成优势互补、风险共担、利益共享的新产品开发模式。

4.3 普惠与特惠政策相结合,推进跨区域扶贫产业区健康发展

跨区域扶贫产业区由于在地理位置上主要处于连片特困地区,因此,跨区域扶贫产业区首先应该享受连片特困地区扶贫产业发展应有的政策,包括财税、投资、金融服务、土地使用、人才保障等等普惠政策。同时,还应该包括一些特惠政策,如中央财政扶持加工龙头企业的资金折算成公司股份,分配给贫困对象,贫困对象每年从公司分红中获取股金收益,直至扶贫对象的非股金收益超过贫困线为止。

4.4 创新参与式产业扶贫模式,引导贫困户参与扶贫产业

打造跨区域扶贫产业区,增加扶贫对象收入,需要大胆创新参与式产业扶贫模式,积极引导贫困户参与扶贫产业。一是带动贫困户直接进入产业,重点探索和试验“龙头企业+基地+贫困户”、“合作组织+基地+贫困户”、“现代农业园区+贫困户”等贫困户产业参与模式,从产业直接参与获得收入;二是无劳动能力贫困人口入股。特困地区往往受自然条件的影响,一些扶贫对象患有地方病而丧失劳动能力,无法直接参与发展产业,建议通过中央扶贫资金入股龙头企业,股份无偿分配给无劳动能力的贫困人口,使其间接参与扶贫产业,获得股金收益而增加收入。

[1]陈新,沈扬扬.新时期中国农村贫困状况与政府反贫困政策效果评估[J].南开经济研究,2014(3):23-38.

[2]张俊飚.集中连片特困地区反贫困问题研究的力作——评《集中连片特困地区反贫困研究》[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2014(5):181.

[3]胡勇.集中连片特困地区发展现状与贫困的根源探究[J].湖南农业科学,2013(19):126-129,133.

[4]曾志红.新扶贫标准下集中连片特困地区致贫因素分析[J].经济体制改革,2013(6):55-58.

[5]丁建军.中国11个集中连片特困区贫困程度比较研究——基于综合发展指数计算的视角[J].地理科学,2014(12):1418-1427.

[6]刘小鹏,苏胜亮,王亚娟,等.集中连片特殊困难地区村域空间贫困测度指标体系研究[J].地理科学,2014(4):447-453.

[7]徐孝勇,赖景生,寸家菊.我国西部地区农村扶贫模式与扶贫绩效及政策建议[J].农业现代化研究,2010,31(2):161-165.

[8]刘牧,韩广富.集中连片特殊困难地区扶贫攻坚面临的问题及对策[J].理论月刊,2014(12):165-168.

[9]李仙娥,李倩,牛国欣.构建集中连片特困区生态减贫的长效机制[J].生态经济,2014(4):115-118.

[10]曾伟,陈政宇.集中连片特困山区“飞地经济”发展对策研究[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,2014(1):142-145.

[11]关建勋.山西省“百企千村”产业扶贫土地问题及对策[J].山西农业大学学报:社会科学版,2014(3):217-220.

[12]胡振光,向德平.参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J].学习与实践,2014(4):99-107.

[13]申红兴.构建青海藏区产业扶贫动力机制研究[J].宁夏社会科学,2014(4):54-59.

[14]张磊.中国扶贫开发历程(1949~2005年)[M].北京:中国财政经济出版社,2007.

[15]中华人民共和国国务院新闻办公室.中国农村扶贫开发的新进展[M].北京:人民出版社,2011.