科学实验改进与创新

2015-11-28陈苍鹏

陈苍鹏

在上初中科学教材的实验时,我们往往会遇到实验失败或者不良的现象。比如,实验现象与教材上的不一致,或者产生与实验原理不一致甚至相反的情况;也会看到因为实验过程混乱而导致实验失败。有些是因为实验装置缺失从而使实验流于形式,有的是实验装置过于繁琐,教师不愿意实验,最后是以教师讲授知识让孩子记住背熟的……如何让实验更好地展现在学生面前,凸显科学实验现象、实验过程,帮助学生建立科学概念、科学规律,使实验服务于教学,激发学生的学习兴趣。这些都值得我们探讨研究。

一、改进实验试剂,呈现实验现象

在科学实验中,我们通常根据“实验目的—实验原理—实验器材与试剂—实验步骤—实验现象—实验结果—实验结论”等顺序展开实验教学,一般都能收到较好的教学效果。但是,教师往往关注实验原理和实验步骤,忽略了对实验试剂的选择,对实验试剂的浓度、实验试剂的种类没有详细考虑,结果出现与教材实验现象“相反”或“不如人意”的现象。

实验1 光合作用需要光——碘液检验淀粉

事件回放 一些年轻教师,在做“绿叶在阳光下制造淀粉”的实验时,取经过暗处理并光照4小时的天竺葵,用水浴法并经酒精脱色,充分漂洗后,向叶片滴加溶质质量分数为3%、5%、10%的碘液,发现叶片变为棕黑色,并没有教材上所说的显示蓝色。教师说,这是由于淀粉太少所致。

实验分析 主要是这些年轻教师经验不足,选择的试剂浓度太大,而不是淀粉太少,结果显示的是碘液的颜色。若是淀粉过多,我们用碘液甚至固体碘放在馒头上,结果明显变蓝色,所以不是淀粉过多的原因。

实验改进 采用2009年温州市科学中考卷的实验探究题第31题的做法,取经过暗处理并光照4小时、脱色、漂洗后的叶片,分成四组,将溶质质量分数为0.02%、0.04%、0.06%、0.08%的碘液分别滴在各组叶片上,结果发现只有滴加0.04%的碘液的叶片,其颜色变为了预期的蓝色。

优点 实验现象明显,实验材料节省,效果好,可以有效激活学生对实验的兴趣,从而有效提高教学质量。

建议浙教版《科学》教材在本实验中给出“碘液的浓度为0.04%以及滴入1~2滴的碘液”的说明。

反思 作为科学教师,在做一个复杂的实验,哪怕是一个简单的实验,我们自己都要预先进行实验。在选择实验材料时,应该从不同的角度去选择,比如从干燥程度、浓度、氧化程度、含杂质的比例、酸碱性等角度去思考。

二、改进实验操作,凸显实验过程

在实验设计中,应尽可能选择操作简单、方便、安全的实验,实验装置简单易学,实验条件易于控制,便于初中生操作,实验时间也较为合理,利于课堂教学,涉及的仪器设备易于取用等。但教学中一些教师为了节省时间,对实验仪器、实验装置、实验步骤、实验操作等没有深入考虑,只是按照教材上提供的设计,没有深入研究,结果往往失败,继而自圆其说,还要求学生记住实验现象和实验结论。

实验2 熔化与凝固实验改进

事件回放 在晶体熔化的实验中,教学实践中主要出现两种现象:一是用海波做熔化实验,但是实验过程中“海波熔化温度不变”没有显示出来,而且耗时也较多,甚至失败也很多;二是一些教师采取“冰熔化代替海波熔化”实验,观察发现冰在熔化过程中比较缓慢,且过程明显。同时,学生用温度计可以测出冰熔化时的温度,固液共存的状态也很明显,而且不用加热,简单明了,画出的曲线图有一段明显的“水平线”即熔化过程。可惜的是水凝固做不成。

实验分析 第一类教师失败的原因是海波量过少,导致熔化过程一闪而过不明显。同时,这些教师实验前准备不够,采用冷水加热,导致时间过长。第二类选择冰块熔化,过程明显,但是水凝固就做不成了,因为我们上课一般在夏季,课堂上很难实现,即使在冬季,在短时间里也是不容易做到的。

实验改进 放入更多的海波,约为大试管容积的三分之一;计时间隔稍短一些,教材上采用的是30秒,建议每10秒至20秒,比如15秒读数一次,并记录海波熔化的情况,以及固液变化情况。熔化之后,教师一边引导学生归纳总结海波熔化的特点,一边让海波慢慢冷却,节省时间。

优点 改进后,这两个方法都能提高实验成功率,实验过程很简单,现象很明显。

反思 改进实验是因为原实验熔化过程太快了,熔化过程不明显,几秒钟就过了,整个实验的过程需要15分钟以上,尤其是对平时实验不够重视的学生,需要更长的时间。但是,海波熔化采用水浴法加热,作为科学实验的一种基本技能,教材在本节中选择海波作为晶体熔化的试剂自有其道理,因为在八年级《科学》的光合作用实验中,仍然用到水浴法加热,而且光合作用实验更加复杂,要求更高。 因此,本节的水浴法加热也为后续学习打下基础,建议选择海波熔化。当然,在海波熔化的基础上,增加冰的熔化、萘的熔化等实验,为拓展学生思维是有很大帮助的。

三、科学设计实验,引发认知冲突

科学性是科学实验教学的基本原则,它不是变魔术,也不是演员表演,必须实事求是,遵循自然规律,不弄虚作假。科学实验设计也是如此,必须遵循科学本质,能准确地验证科学原理,并能得出科学结论,同时,实验设计也要考虑学生的前概念干扰,符合学生的认知规律,培养学生实事求是的科学态度。如果一个实验设计违背了科学规律,不符合实验要求,其就没有创新的价值。

实验3 空气对流实验的设计

事件回放 浙教版教材八上第2章第一节《大气层》中关于空气对流,教材设计了这样一个实验:在烧杯中加入适量的水,用酒精灯加热。烧杯中的水会流动吗?空气受热时,是否也会和烧杯中的水一样流动起来呢?点燃一段线香,横插在橡皮泥上,把一只大号烧杯倒扣在桌面上,线香置于中间。根据上面两个活动,你能得出水和空气的对流运动规律吗?如果能,请在图1中用箭头表示出空气对流运动的规律。endprint

实验中出现了两种现象:当线香燃烧处靠近烧杯壁时,学生能够看到线香的青烟沿着烧杯内壁做循环对流;当线香处于中心的时候,线香的青烟对流路径比较乱。可惜教师没有把这两个现象提出来进行分析。

实验分析 教师没有事先考虑实验的操作顺序,应该先做靠近杯壁,形成单向环流现象,便于学生分析,再做中心的,出现双环流现象,再引导学生分析就比较好理解。所以,实验的操作顺序也是影响实验教学的一个重要因素。但即便是这样做了,仍然难以理解对流的原理。

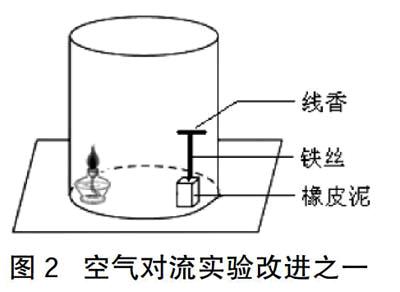

实验改进 如图2所示,用铁丝把线香提升到烧杯壁中部位置,点燃线香,观察到线香的青烟徐徐向上。此时,点燃酒精灯,将会观察到青烟徐徐向下。教师可以追问,为什么青烟本来是向上的,酒精灯点燃后看到青烟向下?学生思考后发现,这是由于加热部分的空气受热膨胀密度变小而上升,右侧的空气温度变化不大密度相对大一些而下沉。就这样,周而复始,不断对流。

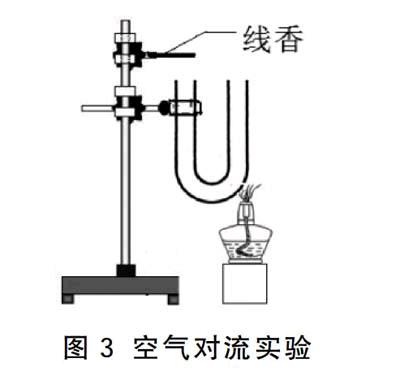

或者把装置改为如图3所示,点燃线香,看到线香的青烟徐徐上升,此时,点燃酒精灯,将会看到青烟徐徐向下并向U形管右测上升,直到青烟离开右侧管口。

改进后的实验现象使学生非常兴奋,也很容易找到产生对流的原因。

优点 本实验突破了教材中原实验设计,激发学生的认知冲突,解开了学生由于前概念(生活中青烟就是上升的)所带来的困惑。因此,本实验能准确地验证科学原理,即空气对流引起青烟流动变化,促使学生得出科学结论。建议教材对此实验作一些修改。

反思 线香燃烧放出青烟,徐徐上升,这是什么原因?是青烟密度较小上升,还是空气受热密度变小上升而促使青烟上升?学生对此产生的困惑:是受日常生活中的现象烟总是上升的,遇到烧杯底部受阻自然改道向下,可能是青烟自身原因。如果这样理解,学生就没有真正搞清楚对流的原因。

四、加强原理分析,突出科学本质

科学原理对初学者来说是比较抽象的,尤其是概念建构的时候,学生对于严谨的科学概念往往理解不够。这就需要教师通过不同的教学策略来解决学生的前概念,建立新的科学概念,而实验是科学概念建构的一个重要方法。所以,需要教师充分挖掘科学原理的内涵,通过实验展示出来。但是,一些教师为了节省时间,不做这些实验,而是采取照本宣科的方式,要求学生把结论、现象等记住,学生看起来是懂的,实际上还没有深入理解概念,结果还是影响了教学效果。

实验4 浮力方向的实验

事件回放 关于浮力方向的教学,大多数教师一直是采用二力平衡的原理,与重力方向相反。经常不做实验,而是通过受力分析图,组织学生讨论、师生互动来解决这个问题。

实验分析 “浮力”相对于“力”来说,是一个下位概念,浮力概念要从属于力的概念。我们可以采取力的三要素来引导学生组织浮力概念的学习,通过实验教学的方法,帮助学生建构浮力的概念。

实验改进 能否利用实验把浮力的方向直观地展示出来呢?我们可以引导学生回顾重力方向的实验,利用重锤线把重力的方向演示出来。受此启发,我们可以利用一个塑料球,系上一根细线,另一端固定在烧杯底部,使烧杯不断倾斜,会发现细线一直是竖直向上的,如图4。

优点 浮力方向能够显性地表示出来,学生比较容易理解。

反思 充分挖掘概念中的基本要素来设计实验,突破难点。

五、开放实验思路,启迪学生思维

实验6 地球形状模拟实验

事件回放 既然有“天涯海角”,我们在地面上为什么总是走不到边?为什么远去帆船的船身比桅杆先消失?教材设计了这样一个活动:把篮球和木板置于同一水平视线上,如图5,把铅笔头竖直朝下,分别由A向B和由C向D移动,观察铅笔的长度和铅笔头随位置的变化而发生的变化。通过此活动,我们知道海面上远去的船只船身比桅杆先消失的原因是什么。

实验分析 试想,“海面上远去的船只船身比桅杆先消失的原因是什么?”难道这就能说明地球是一个球体?这个现象说明地球是“不平的”,是“弧形的”,是“波形的”,也可能是“球形的”……基于此,教材上的实验设计显得比较单一,不免让学生感觉到地球要么是球形的,要么是方形的,二元选择显然欠妥。

实验改进 教师为学生提供了更多的材料,比如平直的木板、篮球、橄榄球、波形体、长方体等不同形状的物体,让学生体验“海面上远去的船只船身比桅杆先消失”的现象。学生可以排除“是方的”还是“波形的”等形状。

优点 这样设计的实验比较开放,学生在选择不同的物体来进行实验的时候,是在不断地建构自己的概念——地球不是方的,也不是波形的,可能是圆弧形的、球形的。

建议教材在设计该实验时,对实验的物体作开放处理。

实验是科学研究的基础,我们在科学探究中提出的假设或猜想一般都要设计实验来进行验证。在实验教学过程中,我们引导学生仔细观察实验现象,记录、整理和分析实验数据,在对实验现象认真地分析和判断的基础上,得出科学结论。如果实验设计不严谨,实验现象不明显,或者实验现象与要验证的科学原理相反,导致实验失败,就降低了教学效果,也就失去了实验设计的价值。因此,科学实验必须保证实验原理清晰、实验现象明显、实验结论科学。endprint