长江流域碳排放量的测算及减排研究*

2015-11-25包菊芬

杨 勇 包菊芬

(重庆三峡学院,重庆 404100)

长江流域碳排放量的测算及减排研究*

杨 勇 包菊芬

(重庆三峡学院,重庆 404100)

鉴于长江流域环境保护在我国转型发展中的重要战略地位,为定量研究长江流域碳排放量的变化趋势,文章在齐绍州和付坤建立的测算方法基础上,建立了分行业、分省区、分时段测算长江流域的碳排放量及其增长率的测算方法。长江流域碳排放量的结构及其增长率变化趋势表明,总的碳排放量增长率正在不断下降。这是由于长江流域各省区正在大力发展交通、物流、通讯业等惠及民生的产业,政府系列政策的实施效果不断得到体现。

长江流域;碳排放量;测算;节能减排

保护好长江流域丰富的水资源在国家经济发展中具有极其重要的战略地位。长江发源于唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧,干流流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海11个省市区。长江干流宜昌以上为上游,宜昌至湖口为中游,湖口以下为下游。长江流域面积宽广,水文气候条件异常多变,因而在开发与保护并重原则之上探索如何将水资源优势转变为经济优势,以及经济与环境如何协调发展,是长江流域发展所面临的核心问题。同时,长江流域还面临着极为严峻的环境压力,加强长江上中游水土保持,强化水土流失预防监督和生态修复、减少长江流域碳排放量,这将是今后很长一段时期内长江流域发展的主要任务[1]。

区域碳排放量及其结构的变化趋势从根本上表现了该区域产业结构调整的方向及趋势,也可以据此判断产业结构变化是否有利于该区域的环境改善。鉴于此,本文就长江流域自1997—2011年碳排放量及其结构变化进行测算,并就减排措施提出一些相应的建议。

一、文献回顾

针对碳排放问题,国内学者就碳排放量的变化、碳排放与经济增长的关系、影响区域碳排放的因素、碳排放量的省区集聚特征等问题展开了研究[1-4]。为了解长江流域碳排放量及其结构变化趋势,本文将主要涉及到的是测算碳排放量理论及方法,故就碳排放量的测算理论及方法做一个简单的述评。

齐绍州和付坤对现有碳排放量的测算方法做了很好的综述[5]。目前的核算方法可以区分为系统核算法和非系统核算法两类,前者又可以进一步区分为生命周期法和模型法两种方法,后者也可以区分为实测法、物料平衡法和清单法三种核算方法。

生命周期法主要用于测算建筑、煤电和出口贸易领域碳排放量。该方法分别测算从产品的生产、消费到废弃物处理全过程中每个节点的碳排放量,然后加总为总的碳排放量。张智慧等、夏德建等就使用该方法进行了碳排放量的测算[6-7]。

模型法有宏观模型和生态模型两种,前者的优点在于预测碳排放量,具体包括Leap模型[8]、Logistic模型、动力学模型[9]、Markal模型[10];后者假定森林和土地的碳排放量反映了所有人类的碳排放行为,该方法通过模拟森林和土地的碳排放过程来推定总的碳排放量[11],包括Procomap模型、CO2FIX模型、Century模型和Roth模型等。但是,生态模型由于难以找到合适的方法来确定所涉及到的系列参数而很少被使用。

实测法就是使用仪器设备测试气体排放的速度、二氧化碳浓度及其流量,按照预设的方法计算碳排放量。它包括样本法和在线连续测试法两种方法。

物料平衡法是“把工业排放源的碳排放量、生产工艺和资源(原材料、能源)的综合利用结合起来,系统地、全面地研究生产过程中碳排放的一种科学有效的计算方法”[5]。值得注意的是,该方法对基础数据储备的要求非常高。

清单法是按照IPCC《国家温室气体清单指南》的要求编制温室气体清单,根据不同能源的消费量及其碳排放因子来计算总的碳排放量。计算公式为:

能源消费碳排放量=能源单位低位热值×单位热值碳排放量×能源消费量×碳氧化率

(1)

由于清单法不仅对数据要求较低,在中国统计年鉴、省区统计年鉴及中国能源统计年鉴中就可以找到所需数据,而且主要是针对能源消费中的碳排放量进行测算,因此,国内学者一般采用清单法测算能源消费的碳排放量。

本文依据清单法,并参考了齐绍州和付昆建立的省级区域碳排放量测算方法[5],在区分能源加工转化中生产端与消费端各自应负责的碳排放份额的基础上,分行业、省区测算了长江流域1997—2011年共15年的年度碳排放的变化情况,据此提出了长江流域进一步减排的原则性建议。

二、基础数据的选取与计算

(一)能源消费数据的选取

国内省区统计年鉴提供了以标准煤表示的全社会综合能源平衡表,但是,不同省区的能源消费结构存有很大的差异,按照标准煤的碳排放系数来测算总碳排放量将会产生显著的误差。而《中国能源统计年鉴》提供了地区能源平衡表(实物量),不仅分列了能源加工转换数据、损失量数据、终端消费量,该地区能源平衡表(实物量)还分别提供了农、林、牧、渔水产业、工业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批零住宿业、餐饮业、生活及其它能源终端消费结构数据。本文将采用1997—2011年《中国能源统计年鉴》中的地区能源平衡表(实物量)数据进行行业和地区能源消费碳排放量的测算。

另外,为符合计算要求,我们还需要对能源消费数据进行必要调整。火力发电及供热消费化石能源产生了碳排放,应该计入能源消费碳排放量的核算之中。同时,在终端消费中用作工业原材料的各种化石能源消费量因为没有产生碳排放,应该从碳排放核算中减掉。

(二)化石能源排放因子的选取

国内学者一般采用的是《2006年IPCC国家温室气体清单指南》中推荐的排放因子。按照齐绍州和付昆的分析[5],该推荐因子存在能源品种划分与我国不一致、推荐的低位热值及其含碳量与我国实际不符、将所有化石能源的碳氧化率设为100%也过于牵强三个问题,从而极大降低碳排放量测算的准确性。因此,本文选取国家发改委2011年5月制定的《省级温室气体清单编制指南(试行)》中的各种化石能源单位热值含碳率及其燃烧氧化率。化石能源低位热值取自历年的《中国能源统计年鉴》。所有需要的化石能源品种碳排放相关参数可以从《省级温室气体清单编制指南(试行)》、《2006年IPCC国家温室气体清单指南》、《中国能源统计年鉴》等出版物中查到。其它焦化产品低位热值来源于《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南》(世界资源研究所编)。

(三)热力与电力排放因子的选取

针对二次能源消费的碳排放核算,当前的主流处理方法是:就热力而言,一般认为在生产阶段就核算了它的碳排放量,将消费阶段的碳排放量设为零;就电力而言,要么将其消费阶段的碳排放量设为零,要么依据国家发改委每年公布的中国区域电网基准线排放因子进行核算。本研究采用齐绍州和付昆的做法[5],依据二次能源的当量值(Energy Calorific Value,ECV)和等价值(Energy Equivalent Value,EEV)两个变量将热力和电力碳排放量在消费端和生产端进行分摊。具体计算方法如下:

(2)

(3)

(4)

其中,EEVi指的是第i年二次能源(热力或者电力)的等价值,电力EEV的单位为kgce/kW·h,热力EEV的单位为kgce/MJ;

FCij指的是第i年生产二次能源(电力或热力)消费的j种化石能源量,单位为kg或m3;

Rj指的是化石能源j的标准煤折算系数,单位为kgce/m3或者kgce/kg;

EGi指的是第i年某省区二次能源的生产量,电力单位是108kW·h,热力单位是1010kJ;

ECV指的是二次能源的当量值,单位是kgce/kW·h或者kgce/MJ;

Ki指的是第i年二次能源碳排放量在生产和消费之间的分摊比例,此处是生产端承担的比例;

EFi指的是第i年二次能源(电力或热力)消费的碳排放因子,电力的单位为tCO2/104kW·h,热力的单位为tCO2/106kJ;

EFco2,j指的是第j种化石能源的碳排放因子,单位为kgCO2/kg或者kgCO2/m3;

ECi是第i年某省级区域二次能源的消费量,电力单位是108kW·h,热力单位是1010kJ。 三、长江流域省级区域碳排放量测算

(一)长江流域各省区二次能源(电力与热力)消费碳排放因子

根据公式(2)、(3)和(4)计算1997—2011年长江流域各省区历年电力和热力消费的碳排放因子,如表1所示。由于西藏的数据没有查到,在具体测算的时候就只有10个省区市。经与国家公布的大区电网基准线碳排放因子相比较,采用电力和热力消费端与生产端分摊原则得到的排放因子要小得多,基本上只有前者的13%左右。因此,采用国家公布的大区电网基准线碳排放因子测算的话,将存在重复计算的问题。

表1 长江流域分省区电力与热力消费碳排放因子(单位:电力tCO2/104 kW·h;热力tCO2/106 kJ)

注:由于篇幅有限,1997年的数据未在表1、表2和表3中列出。

(二)长江流域能源消费碳排放量

1.总体碳排放情况

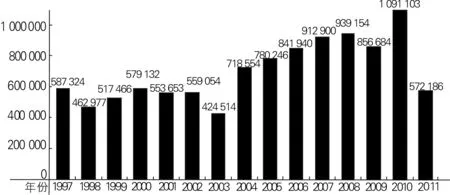

长江流域1997—2011年碳排放量总体上下降了20%,年均下降19.89%。从排放总量来看,1997—2011年长江流域碳排放量呈现倒“N”波动趋势,即1997—2000年有一个缓慢下降趋势,自此以后又出现一个持续上升阶段,直至2008年之后,显著下降趋势又再次出现(如图1所示)。从增长率的波动来看,除了2002—2004年期间有一个较显著的波动以外,考察期的其它时间段均较为平稳,直至2009年之后排放变化率出现急剧下降(如图2所示)。这种变化与国务院2009年批准实施《长江流域综合规划(2012—2030年)》有关,说明国家政策规制对于长江流域的节能减排有较为明显的效果。

图1 长江流域总的碳排放量及其趋势(单位:吨)

2 .分省区碳排放情况

由表2可知,从各省区碳排放量的变化率来看,在整个考察期,总体上呈现下降趋势的有上海、安徽两个省区,其中上海下降了73%,安徽下降了34%。碳排放上升趋势显著的省区有:青海上升了189%;江西上升了140%;重庆上升了134%;湖北上升幅度最低,只有17%。由此可见:(1)从碳排放的增长率来看,长江上游的减排压力要远大于长江下游。(2)经济发展水平与碳排放的增长率具有负相关关系,即经济越发达,碳排放增长率越低;反之,碳排放增长率越高。这表明,在当前世界经济发展模式转轨阶段,节能减排不一定会降低经济发展速度。

图2 长江流域总的碳排放量年均增长率

年份 上海江苏安徽江西湖南湖北重庆云南四川青海1998-0.07-0.71-0.63-0.35-0.01-0.05-0.06-0.39-0.030.001999-0.043.260.140.86-0.14-0.130.120.00-0.05-0.0520000.220.03-0.030.460.08-0.030.05-0.090.150.012001-0.160.080.28-0.160.11-0.03-0.070.25-0.010.3220020.140.05-0.860.000.02-0.06-0.15-0.220.130.002003-0.970.0012.740.160.240.31-0.070.240.200.1320040.000.12-0.170.190.080.160.87-0.100.19-0.122005-0.030.220.090.140.300.19-0.290.140.021.062006-0.030.180.080.120.230.16-0.410.120.020.5120070.020.01-0.040.230.020.053.051.20-0.06-0.4820080.040.150.23-0.03-0.04-0.090.13-0.16-0.040.402009-0.21-0.070.09-0.05-0.07-0.17-0.100.060.13-0.0620100.190.450.23-0.040.720.260.060.170.060.012011-0.74-0.68-0.57-0.14-0.47-0.23-0.140.07-0.090.061997—2011-0.730.19-0.341.400.820.171.340.890.731.89

3.行业碳排放情况

从行业碳排放量来看,火力发电碳排放量一直处于稳定上升状态,考察期年复合平均增长率为24%。供热的碳排放量上升幅度一直较高,考察期年复合平均增长率为289%。在考察期内,碳排放增长率依次下降最快的行业有农林、工业、批发零售餐饮业及生活消费等行业。碳排放增长率最高的行业依次为交通运输仓储、邮政业及供热等产业,如表3所示。

行业碳排放量变化率特征表明:长江流域实体产业的减排效果非常显著;与物流相关的交通运输仓储、邮政业由于快速发展导致了较高的碳排放增长率;生活及供热行业等与民生相关的产业碳排放量较显著的增长,说明了长江流域民生事业的快速发展。由此可见,长江流域碳排放量结构表示了该区域产业结构调整的效果业已显现,物流通讯等制约经济发展的短板正在逐步得到改进,产业结构也朝着惠及民生、促进内需的方向发展。

4. 长江流域减排对策

从我们对长江流域1997—2011年15年间碳排放量的测算来看,长江流域碳排放结构良性化转换效果显著,表现为工业、农业等耗能排放显著降低,物流耗能排放持续上升,民生耗能排放显著上升等特征。这也为长江流域下一阶段的节能减排措施指明了方向。

一是调整、优化物流业的能源利用结构。长江流域物流业的迅猛发展说明了该区域经济结构调整的成效,为适应不断高速发展的物流业,如何优化物流业的能源利用结构、进一步增强节能减排的效果是下一步工作的重点之一[12]。这包括如何充分利用长江丰富的水资源调整、优化物流业的能源利用结构,如何优化、创新水运模式及水运新技术的运用等。

二是调整、优化民生事业的能源利用结构。注重民生、发展民生事业是经济发展到一定阶段之后必然的结果,是理性的政府、系列经济主体的必然选择。如何在发展民生事业的同时,加强新能源、新技术的推广和使用,创造能源节约型和环境友好型的民生经济将是今后社会各界关注的问题。

三是建立长江流域一体化发展的体制机制,共创节能型的长江经济体系。今年国家通过了上海自贸区建设方案,打造东方世界的金融中心、贸易中心将成为中国下一轮改革红利释放的试验场。长江流域内的各省区的最优选择是尽快探索实施经济一体化的体制机制,在加快呼应上海自贸区建设的过程中分享改革红利。具体包括:省际发展协调机制、省际分工体系、省际物流协调机制、区域高层论坛年会等。主要任务是逐步解决环境补偿问题、协同发展问题、区际分工问题及新生城市群划界发展问题等[13]。

四是摆脱经济发展就要高排放这一陈旧观点的束缚。测算结果显示,在当今信息化及高科技频现的时代,经济发展不一定伴随着高排放。落后地区完全可以借助技术和信息的力量进行产业结构调整,节能减排的同时,达到发展经济的目的。重庆就专门对区县发展功能进行了科学区分,将渝东北地区规划为“生态涵养发展区”,将渝东南地区规划为“生态保护发展区”,并在此基础上,制定了与之配套的系列产业发展规划,其目的就是既要发展经济,又不能破坏环境。这将是对长江流域经济发展模式的有益探索。

表3 长江流域碳排放量分行业年均增长率

[1] 钱贵霞,张一品,邬建国.内蒙古能源消费碳排放变化的分解分析[J].技术经济,2010,29(12):77-84.

[2] 李明贤,刘娟.中国碳排放与经济增长关系的实证研究[J].技术经济,2010,29(9):33-36.

[3] 刘燕娜,洪燕真,余建辉.福建省碳排放的因素分解实证研究[J].技术经济,2010,29(8):58-61.

[4] 岳瑞锋,朱永杰.1990—2007年中国能源碳排放的省域聚类分析[J].技术经济,2010,29(3):40-45.

[5] 齐绍州,付坤.低碳经济转型中省级碳排放核算方法比较分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2013,66(2):85-92.

[6] 张智慧,尚春静,钱坤.建筑生命周期碳排放评价[J].建筑经济,2010(2):44-46.

[7] 夏德建,任玉珑,乐峰.中国煤电能源链的生命周期碳排放系数计量[J].统计研究,2010(8):82-89.

[8] 王克,王灿,吕学都,陈吉宁.基于LEAP的中国钢铁行业减排潜力分析[J].清华大学学报(自然科学版),2006(12):1982-1986.

[9] 秦钟,章家恩,骆世明,叶延琼.我国能源消费与CO2排放的系统动力学预测[J].中国生态农业学报,2008,15(4):1043-1047.

[10] 陈文颖,吴宗鑫.未来中国的排放控制对策[J].清华大学学报(自然科学版),2002(10):1320-1323.

[11] N.H. Ravindranath, M. Ostwald. Carbon Inventory Methods[J]. Berlin:Spriner, 2007:201-214.

[12] 杨勇.开放条件下重庆地区城镇化对土地利用效率的影响及区位差异[J]. 地域研究与开发,2011,30(3):112-116.

[13] 杨勇,罗能生.互补性与制度变迁理论研究[J]. 经济问题,2010,32(1):14-18.

(责任编辑 尹春霞)

Research on Carbon Emissions Measurement and MitigationCountermeasures in The Yangtze River Basin

YANGYongBAOJufen

(Graduated School of Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404100)

Considering the fact that environmental protection in the Yangtze river basin has a most important strategic position during the development of our country's transformation, based on JiShao and FuKun, the paper has constructed the measurement of calculation methods and its growth rate of carbon emissions for the quantitative research on the Yangtze river basin carbon change trend. Structure of the carbon emissions in Yangtze river basin and its growth trend shows that the total carbon emissions growth rate is falling because the Yangtze river is to develop the transportation logistics industry board industry which seriously restricting economic growth and to develop the industries which benefit the livelihood of the people. Those results show that effect came from series of government policy implementation, and it also provides a direction for energy conservation and emissions reduction in Yangtze river basin in the future.

The Yangtze River basin; carbon emissions; measurement; energy saving and emission reduction

2015-01-22

重庆市教委科技项目“重庆战略新兴产业出口品的国内技术含量:测度、比较与提升研究”,项目编号:KJ131124。

杨勇(1971— ),男,教授,博士,研究方向:区域经济与贸易发展。

包菊芬(1972— ),女,经济师,研究方向:区域经济与财务管理。

10.3969/j.ISSN.2095-4662.2015.04.007

F062.2

A

2095-4662(2015)04-0039-06