矿冶遗址考古发掘报告《阳新大路铺》述略

2015-11-25龚长根谭元敏胡新生

龚长根 谭元敏 胡新生

( 1黄石市博物馆,湖北 黄石 435003;2湖北理工学院 长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心,湖北 黄石 435003)

矿冶遗址考古发掘报告《阳新大路铺》述略

龚长根1,2谭元敏2胡新生1

(1黄石市博物馆,湖北 黄石 435003;2湖北理工学院 长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心,湖北 黄石 435003)

《阳新大路铺》是黄石地区第一部有关新石器时代至商周时期遗址的矿冶遗址考古发掘报告。它使我们能够比较清晰地认识黄石地区新石器时代至商周时期的考古学文化编年序列,以及文化发展进程、文化属性等。尤其是对我们认识黄石地区矿冶业的起始、传播与发展具有重要的意义。

《阳新大路铺》;矿冶;文化遗存

《阳新大路铺》是黄石市第一部研究新石器时代至商周时期遗址的矿冶遗址考古发掘报告。它使我们能够比较清晰地认识这一地区新石器时代至商周时期的考古学文化编年序列,以及文化发展进程、文化属性等,尤其是对我们认识黄石地区矿冶业的起始、传播与发展具有重要的意义。这处遗址的考古发掘是从30多年前开始的。

1984—2003年,为配合“大沙铁路”(湖北省大冶市至江西省九江市沙河镇)单线修复工程和“武九铁路”(湖北省武汉市至江西省九江市)复线修筑工程,湖北省文物主管部门组织省、市文博单位先后进行了四次科学考古发掘,总计发掘面积达1 682.5m2,共发现灰坑、灰沟(柱洞)、房址(柱洞)、墓葬、水井、陶窑、灶(坑)、烧坑、烧土堆积等九大类遗迹,提取标本3 790件。出土遗物有陶器、玉石、铜器、漆木器,还有大量的炼铜渣、炼炉壁、矿石和其它冶炼设施。正是这处遗址的发掘,我们开始比较系统的认识这一地区新石器时代及随后一段时期的文化特征、面貌以及矿冶文化的萌芽。

一、新石器时代的文化特征与面貌

据《阳新大路铺》遗址考古发掘报告,新石器时代文化层分布于22个探方中,即遗址东区南部的7、8、9、10层(18个灰坑,1处房址[柱洞]),1处烧土堆积;遗址中部的7、8层(5个灰坑,2处房址[柱洞]),2个灶[坑];遗址北部的6、7、8、9层(4个灰坑);遗址西区的7层(1处房址[柱洞]),6座墓葬。从这些新石器时代地层中获得文化遗物标本912件,多为陶器,其余有石器、骨器、铜器以及冶炼物遗存。其中,陶器853件(包含5件彩陶),石器48件,骨器1件,铜片1件(铜、锡、铅三元合金物);冶炼遗物标本有矿石3件,炼炉壁1件,炼渣5件。

陶器中比较大的器类如缸等以慢轮加工,陶胎较厚,口沿用双层泥片加固,形成“叠唇”。而一些较小的陶器如壶、罐、簋、豆盘等采用轮制,分部分对接成器。更小的陶器如陶球、器盖等手捏成器,或稍加修饰。陶质多夹砂和泥质陶。其中,夹砂颗粒多为白色。陶色以褐色为主,依次为红、黑、灰和黄色陶。泥质陶质地细腻,灰陶居多,次为黑皮、黑、红褐、红、黄色,有少量橙色陶。陶器纹饰以素面为主,主要纹饰有蓝纹、凸弦纹以及少量刻划纹、附加堆纹、镂孔、绳纹、方格纹和红衣彩绘陶等。

石器多为小型生产工具,除一件外,其余均为磨制。器型包括石斧、锛、铲、刀凿、杵、簇、戈、璧、环等。其他还有骨钻、铜片、矿石、炉壁炼铜渣等。

大路铺遗址新石器时代考古学文化遗存分为早晚两期三段。因为没有测年数据,文化遗存年代只能依靠与周边地区相同时代遗址用考古类型学方法作比较,从而推断其文化遗存相对时间。这种比较主要是陶器。

第一期出土陶器中的Aa型1式鼎[1]与湖北通城尧家林晚期Ⅱ式罐形鼎[2]、黄梅陆墩Ⅱ式陶圆腹罐形鼎[3]、麻城栗山岗早期Ⅰ式罐形鼎[4]、天门肖家屋脊石家河文化早期Aa型Ⅰ式罐形鼎[5]形制相近,其特征均为侈口,仰折凹沿。出土的B型Ⅰ式缸与天门肖家屋脊石家河文化早期C型缸[5]类似,均为大口、折沿、双凸唇。出土的Aa型Ⅰ式豆与武穴鼓山三期四段AP型Ⅳ式豆[6]类同,均为敛口、沿面内折、斜直腹。出土的Aa型Ⅰ式器盖与麻城栗山岗早期2式圈纽器盖[4]相同,均为盖口敞、顶弧、盖纽圆圈形凹纽。

第二期分为两段。这两段文化联系紧密。一些第一段新出现的器类,有的在二期二段进一步发展演进。陶器中的B型Ⅲ式鼎与湖北麻城栗山岗早期Ⅰ式釜形鼎[4]、湖北通城尧家林晚期Ⅳ式罐形鼎[2]等形式相近;出土的C型Ⅲ式鼎与湖北黄梅陆墩盆形鼎[3]、湖南湘乡岱子坪C型Ⅰ式盆形鼎[7]、安徽潜山薛家岗四期盆形鼎[8]等形制相近;出土的D型Ⅱ式鼎与安徽潜山薛家岗五期壶形鼎和五期圆腹罐形鼎[8]类同。其他诸于甑、壶、罐、瓮、盆等陶器也与周边上述遗址同期遗址出土遗物相似或类同;出土的B型Ⅰ至Ⅲ式瓮和Cb 型瓮,分别与湖北宜都石板巷子Ⅰ式敛口瓮[9]和宜昌白庙B型瓮类同。

周边同时代文化遗存,如,天门肖家屋脊石家河文化遗存分早、晚两期,绝对年代为距今4 600~4 000年。宜昌白庙早期文化遗存年代“约在龙山时代晚期至二里头三期文化之间”[10]。“这些研究成果为推定大路铺遗址新石器两期(三段)文化遗存的时代提供了依据。大路铺遗址新石器时代第一期文化遗存,所处时代应略晚于天门肖家屋脊石家河文化遗存早期;第二期1、2段文化遗存应相当于天门肖家屋脊石家河文化遗存晚期。由此推测,这两期年代为距今约4 350~4 100年,其年代下限可能与肖家屋脊石家河文化晚期遗存相当,已进入夏朝纪年时代”[1]。

二、商、周时代的文化特征与面貌

商周时期文化遗存普遍存在于大路铺遗址,分为四期。因为没有测年数据,文化遗存年代只能依靠与周边地区相同时代遗址用考古类型学方法作比较,从而推断其文化遗存相对时间。

第一期出土的Aa型1式陶鬲、A型Ⅰ式陶罍与安徽潜山薛家岗鼎式鬲和折肩罐的陶系特征和器物形制相近似[8];出土的Aa型Ⅰ式鼎与安徽潜山薛家岗鼎式鬲[8]、荆州荆南寺D型深腹盆形鼎[11]、偃师尸乡沟商城宫殿遗址陶鼎[12]等,均为大口、深弧腹、圜底、圆柱形锥状足,陶系特征和整体器物形制相近;出土的Aa型Ⅰ式瓮与河南杞县段岗遗址A型Ⅰ式大口尊[9]、江西樟树市吴城遗址Aa型Ⅱ式陶尊[14]等器类,均为敞口、弧沿、方唇、斜弧颈、斜折肩,在形态特征方面亦有许多相似之处。其他出土陶器与同期遗址出土文化遗存有诸多可比之处或相似。

而偃师尸乡沟商城宫殿遗址H24出土的陶鼎和陶瓮为二里岗上层时期;江西樟树市吴城遗址第三期晚段年代相当于殷墟文化四期早段,绝对年代为公元前1087—前1038年。“由此推断大路铺商周时代第一期文化遗存年代在二里岗上层二期晚段至殷墟四期早段之间,其相对时代为晚商早期。”[1]

第二期出土的G型鬲与安阳殷墟大司空村Ⅱ式鬲和苗圃北地Ⅲ期早段XIX式鬲整体特征相近[15];出土的E型鬲与武昌放鹰台西周文化遗存Aa型鬲[16]风格相似;出土的F型鬲与江西瑞昌檀树咀遗址A型鬲[17]陶系和形制相同,并与吴城遗址C型Ⅲ式鬲[14]、蕲春毛家嘴直壁实足式鬲[18]特征亦相近似;出土的陶卣与安阳小屯西地Ⅳ期Ⅱ式陶卣[15]、大司空村铜卣[15]整体特征相似;出土的Dd型Ⅰ式仿铜陶鼎与安阳小屯西地Ⅲ式铜鼎、Ⅳ式陶鼎[19]整体特征相似。

所举之例的安阳大司空和苗圃的陶鬲年代属于殷墟苗圃二、三期;大司空铜卣和小屯陶卣属殷墟三、四期;小屯铜鼎和陶鼎属于殷墟三、四期,为商代武丁前后时期。蕲春毛家嘴遗存年代为西周初期或更早,武昌放鹰台文化遗存为西周早期。“由此推断大路铺商周第二期文化遗存的年代在殷墟晚期至西周早期。”[1]

第三期出土的Dd型Ⅱ式仿铜陶鼎为夹砂褐陶,立耳盆形鼎,鼎耳和腹部饰由夔纹组成的饕餮纹图样,足根部饰兽面纹。这类纹饰构图和图样所饰部位为西周早、中期所常见,如铜陵县顺安镇出土的夔龙纹鼎、铜陵市区出土的变形夔龙纹鼎[20]等。出土的Dd型Ⅱ式仿铜陶鼎整体风格与黄陂鲁台山Ⅱ式铜鼎[21]、蕲春达城新屋湾西周圆鼎[22]等形制相似。而鲁台山的年代为西周早、中期;宝鸡茹家庄铜鼎的年代在西周穆王前后为西周中期之初。“据此推断大路铺商周时代第三期文化遗存的年代在西周中期。”[1]

第四期出土的Ac型Ⅳ式陶鬲和Ad型Ⅳ式陶鬲,整体形态与荆州荆南寺遗址西周时期陶鬲[11]相似;Aa型Ⅳ式陶鬲与黄石大冶铜绿山遗址Ⅺ号矿体第5层出土陶鬲形态相近。荆南寺西周时期陶鬲年代为西周晚期,铜绿山古铜矿遗址Ⅺ 号矿体出土陶鬲的年代为春秋。“由此推断大路铺遗址商周时代第四期文化遗存的相对年代在西周晚期至春秋初年。”[23]

大路铺新石器时代至商周时期遗址文化遗存包含内容十分丰富,年代跨度较长。从出土器物比对的总体范围来说,年代越晚,本地文化与外来文化相互交流涉及的范围越广:北至中原地区,南至湖南,东南至江西,西至江汉平原、三峡,东至安徽。但是,本地新石器时代至商周时期的考古学文化主体性强,特色显著。

新石器时期:陶质以夹砂褐色陶为主,夹砂颗粒一般为白色小颗粒,依次还有红、黑、灰和黄色夹砂陶。从纹饰看,以蓝纹、凹弦纹、凸弦纹为主。陶器,鼎多侧扁足。有的鼎足外侧饰1~2个圆窝,俗称鬼脸鼎足。鼎、罐多垂圆腹。有段石锛则是最有时期特点的工具。

商周时期:陶器多以绳纹为主,但绳纹细而密,且多弦切绳纹,粗绳纹少见。陶质以夹砂红陶和泥质红陶为主,出现了一些有别于其它文化遗存的常见器物,如鬲足外侧多有一道竖向刻槽,陶甗的口沿上多有小穿孔并外附一护耳,圈足豆柄多饰长方形镂孔等。这些风格在其他文化地极少见。

显然,大路铺新石器时代文化遗存,当是湖北境内石家河文化又一个地方类型;大路铺商周文化遗存则是鄂东南地区一支具有独特的考古学文化——大路铺商周文化。全面弄清这两个不同时期的考古学文化和文化类型的情况,还需要继续进行一些考古发掘和深入研究。

三、矿冶业的萌芽

《阳新大路铺》遗址考古发掘报告还公布了一个重要的成果,这就是矿冶业的萌芽。关于这一地区的矿冶业究竟始于何时,在这一遗址发掘之前,人们更多的是推测,并不确定。

有学者认为:“至于殷人是否已着手开采铜绿山铜矿,虽尚无明证,却极有可能。在盘龙城遗址中,出土了许多炼锅,也有一些孔雀石、木炭、红烧土等,无不说明盘龙城出土的铜器就是冶铸而成。那么,诸如铜绿山古铜矿、瑞昌古铜矿等,在当时很有可能已经成为殷人的原料基地。”[24]也有学者作了这样的推测:“《尚书·禹贡》篇记述的产铜地域包括时代的可信度是很高的,结合江南地区的古文化遗址和矿冶文化遗存来看,甚至完全是真实可信的。所有这些均证实长江中下游南岸地区采矿炼铜的历史应当大约起始于蚩尤、黄帝时代,或者至少可以说这一地区的矿冶文明是从那个时代延续发展的文化遗存。”[25]也有学者从科技考古的角度来推测:“可能从夏代晚期,也就是从二里头文化晚期,盘龙城就可能已成为中原王朝通往江南的交通枢纽,并且成为获取长江中游铜矿资源(主要指包括大冶铜绿山在内的鄂东南地区的铜矿资源)的据点;由此我们也可以推断,大冶铜绿山等鄂东南地区的铜矿被开采的时代应该较早,可能在二里头文化晚期至早商时期已经被开采。”[26]

2003年,在大路铺遗址新石器时代文化层(第7层)出土“铜片1件(标本03ET2307⑦:13)”,“矿冶遗物9件,其中有矿石4件、炉壁1件、炼渣4件”[1]。

铜片测试分析结果:表面光滑且已完全矿化,见不到金属基体。为了鉴别该样品是金属腐蚀产物还是玉器残片,采用X射线荧光技术对样品进行了无损成分检测,分析结果如表1所示。

表1 03ET2307⑦:13样品XRF无损检测结果(wt%)

从分析结果来看,这应该是一件Cu—Sn—Pb三元合金物的锈蚀物,因为自然界中还未见到同时含有如此高的铜、锡、铅的矿物或集合体[1]。

在新石器时代文化层(第7层)出土的矿石3件。其中,矿石样品编号为:03ET2307⑦:16;03ET2506⑦:15;03ET2506⑦:18。其化验结果如表2 所示。

表2 铜矿样品的ICP分析部分结果(wt%)[1]

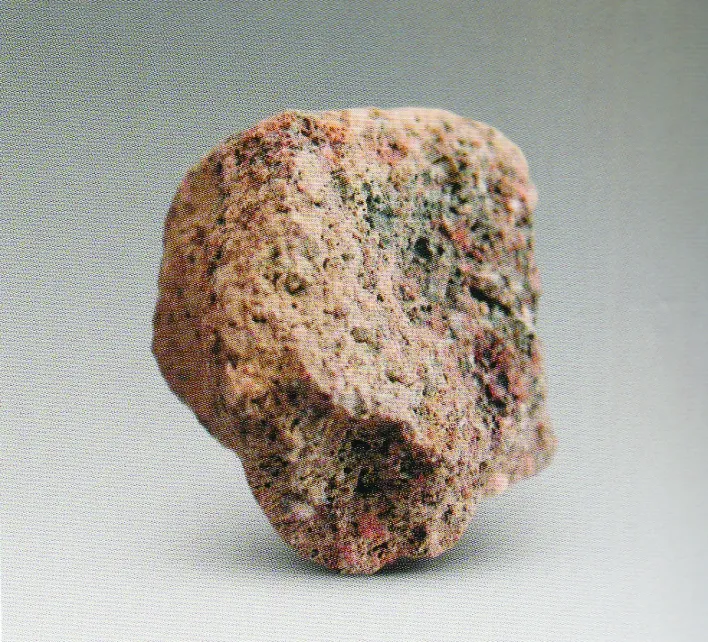

从分析结果看,矿石标本03ET2307⑦ :16(如图1所示) 岩相结果为孔雀石、石英、高岭石;矿石标本03ET2506⑦:15(如图2所示)岩相结果为辉石、铜蓝、孔雀石。

图1 03ET2307⑦ :16 图2 03ET2506⑦:15

在新石器时代文化层(第7、8层)分别出土炼渣4件,炉壁残块1块。将其中3件标本采用岩相薄片及XRD进行分析,结果如表3所示。炼渣样品03ET2506⑦:20(如图3所示)呈灰黑色,硬度较大,玻璃状断口,表面滴痕或呈水波流动状,内部有大小分布不均的气孔,夹有未烧尽的木炭。抛光面上可见铜金属颗粒,此外还有磁铁矿、石英、赤铁矿、透辉石、钙铝榴石、赤铜矿、孔雀石、蓝铜矿等少量矿物。成分显示其含Fe高,Ca、K、Na等碱质成分较低,故炼渣熔融温度较高。这是正常的炼铜渣。样品03ET2507⑦:24(如图4所示)呈多孔蜂窝状,比重较小,可能是炼铜时的浮渣。

炉壁样品03ET2507⑧:11样品成分及岩相分析结果如表4所示。

表3 炼渣样品XRF粉末定量分析结果(wt%)[1]

表4 炉壁样品的XRF栋梁分析(wt%)[1]

图3 03ET2506⑦:20 图4 03ET2507⑦:24

炉壁矿物成分为黏土矿物、石英、长石、炭屑、植物、纤维等。其他如样品03ET2407⑧:13(如图5所示)、03ET2507⑧:3(如图6所示)均与炉壁成分接近,结合岩性及形貌特征,它们可能是烧流的炉壁或炼铜坩埚渣[1]。

图5 03ET2407⑧:13 图6 03ET2507⑧:3

新石器文化层出土的所谓铜片即铜、锡、铅三元合金物。其铜的含量为19.84%,锡为41.3%,铅为25.02%。如何称谓这件三元合金物这是值得探讨的。但可以肯定的是,这件合金物一定不是自然界产物,这或许证明那个时代已经有了早期的或是比较原始的冶金业。从炼渣的化学成分分析,是炼铜渣无疑。加之遗存的高品位铜矿石和废弃的高品位铁矿石,说明当时人们想获取的是铜金属。同样,炼炉壁也说明新石器时代晚期冶金业开始出现。

大路铺遗址除新石器时代早期及文化层的第9、10层未包含矿冶遗物外,其他各层均包含有矿冶遗物,尤其是商周时期文化层包含有大量的炼渣以及炉壁和其他冶炼遗物,包括铜器等。据此可以确定这是一处矿冶遗址。

2009年,人们在大冶蟹子地遗址新石器时代晚期文化层,即包含有后石家河文化内容的文化层先后出土孔雀石、冶炼工具石砧。这些矿冶遗物再次证明,这一地区在相当于后石家河文化时期出现早期矿冶业不是偶然现象。与大路铺遗址一样,蟹子地遗址商周时期文化层亦包含有大量的炼铜渣、炼炉壁以及青铜器等文化遗物。

大路铺遗址第7、8层属于新石器时代晚期文化层,文化面貌包含有石家河文化晚期内容。其时,石家河文化晚期已经进入铜器时代。2003年,湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系、湖北省荆州市博物馆联合出版了《邓家湾:天门石家河考古报告之二》。报告认为:“在石家河文化地层中发现不少铜矿石(孔雀石)碎块。最大块的直径为2~3厘米,有些铜矿石表面被氧化成褐色,呈蜂窝状。表面看起来似炼铜渣。经北京科技大学冶金史研究室孙淑云教授鉴定仍是孔雀石矿碎末 。”[27](如图7所示)在地层中一直没有发现真正的铜渣。

图7 湖北天门石家河新石器遗址出土的孔雀石

其实,早在1954—1957年,为配合石龙过江水库建设,对石家河城址外东南边的罗家柏岭遗址(石河镇土城村)进行过抢救发掘。该遗址面积达50 000m2,发掘面积1 147m2,出土遗物和揭露的遗迹较为丰富。在石家河文化二期的大型建筑遗迹内及上层堆积中,发现较多石镞和玉饰品,尤其是在建筑遗迹附近的数个探方中(T7、T14、T19、T20的1—3层)发现铜器残片5件,还有锈蚀炼渣和铜绿石(T3、T14、T20的2—3层),可惜这些实物未能保存下来。资料的整理者提出了“遗址上的石家河文化手工业作坊中还应有铸造小型铜工具的生产部门”的观点[28]。这是不容忽视的重要结论。

从考古学文化概念来讲,黄石地区部分新石器晚期遗址包括大路铺遗址、蟹子地遗址具有石家河文化因素,因而,也就是说,那时的这一地区与石家河文化一样,已经进入铜石并用时代。“是否应当把首次出现的锻铜作为铜器时代开始的标志呢?按我们的看法,答案是否定的,铜矿的冶炼才是唯一的标准。”[29]这些发掘资料不仅可以证明4000年前的黄石地区已经进入铜石并用时代,而且,有冶炼业的确切证据来证明这一地区进入青铜时代的具体时间为新石器时代晚期,即后石家河时代,也就是相当于夏代的早期。至少,这一时期黄石地区已经出现了矿冶业的萌芽。

四、矿冶业的发展

大路铺遗址商周时代文化遗存非常丰富,尤其是矿冶文化遗存。这主要包含有冶炼遗物:漫山遍野的黑色片状炼铜渣,以及铜、铁矿石、残炼炉壁;冶炼辅助工具:石砧、石锤;熔铜、铸造相关设施:B形陶缸、陶(石)范(模);青铜器:戈、剑、刀、臿、钩、锥等。

其实,从商代开始,矿冶业的发展遂成为这一地区最为重要的特色。从出土的炼铜渣研究分析,从商代早期开始,这一地区的粗铜冶炼业开始有了比较成熟的技术和手段。北京科技大学冶金与材料研究所对大路铺遗址的炼渣共分析了70个样(如表5、表6[1]所示)。其中,64个为正常炼铜渣,这包括第6层3个渣样,第5层2个渣样。

表5 大路铺遗址炼渣样品出土单位及形状

表6 大路铺遗址炼渣样品基本成分测定(wt%)

分析结果显示,第6层出土的炼渣(DLP045、DLP046、DLP047、DLP064) 为炼铜渣,3份渣样4个检测结果,平均含铜大约1.03%,这个平均值高于铜绿山古铜矿遗址春秋时期炼渣含铜0.7%的平均水平。而渣中铁的含量则很高,这大约是因为冶炼时铜矿石原料本身含铁量就比较高。“大路铺遗址较早的第6、5层冶炼技术主要为氧化矿—铜工艺或硫化矿—铜工艺。”[1]而较晚第2层出土炼渣含钙量较早期地层炼渣要高,这显示了造渣技术上的进步,也反映了时代的发展、经验的积累是促使冶炼技术进步的因素。

大路铺遗址第6层的考古学时代为“二里岗上层二期晚段至殷墟文化四期早段遗存;第5层为殷代晚期至西周早期遗存;第4层为西周中期遗存;第2、3层为西周晚期至两周之际遗存”[30]。所谓“二里岗上层二期晚段”大约相当于商代前期或稍晚。也就是说,黄石地区的矿冶活动从新石器晚期即相当于后石家河文化时期(夏代早期)开始萌芽,至商代形成一定规模,到两周时期得到发展和提高。

当然,《阳新大路铺》遗址考古发掘报告至少给我们提出了两个重大课题。其一,如同李伯谦先生说的:“我曾经提出一个设想、一个假设,就是有没有可能,包括陕西在内的,广东,这是一个单独的起源地区。西边甘肃、青海、新疆这个是从西边过来的,这是两个不同的地区。这就牵涉到青铜文化的起源是一元的?还是多元的?我是支持多元性的。”[31]其二如报告所说:“该地区最核心的问题……是这一地区新石器时代至商周时代的矿冶文化的人文背景问题,也是考古学文化共同体问题。也就是说这一区域新石器时代至商周时代的矿冶文化先后是由谁创造的?”[1]其实,《阳新大路铺》遗址考古发掘报告或多或少提供了这方面的资料或信息,为我们探讨这方面的课题提供了一定的帮助,这也是这本报告最重要的考古学学术价值和学术意义之所在。

[1] 湖北省文物考古研究所,黄石市博物馆,阳新县博物馆.阳新大路铺[M].北京:文物出版社,2013.

[2] 李龙章,彭明祺,向绪成,等.湖北通城尧家林遗址的试掘[J].江汉考古,1983(3).

[3] 任式楠,陈超.湖北黄梅陆墩新石器时代墓葬[J].考古,1991(6).

[4] 李龙章.湖北麻城栗山岗新石器时代遗址[J].考古学报,1990(4).

[5] 石家河考古队.肖家屋脊[M].北京:文物出版社,1999.

[6] 湖北省京九铁路考古队,湖北省文物考古研究所.武穴鼓山[M].北京:科学出版社,2001.

[7] 湖南省博物馆.湘乡岱子坪新石器时代遗址[M]//湖南考古辑刊:第二集.长沙:岳麓书社,1984.

[8] 安徽省文物考古研究所.潜山薛家岗[M].北京:文物出版社,2004.

[9] 宜都考古发掘队.湖北宜都石板巷子新石器时代遗址[J].考古,1985(11).

[10] 孟华平,胡文春.湖北宜昌白庙遗址1993年发掘简报[J].江汉考古,1994(1).

[11] 荆州市博物馆.荆州荆南寺[M].北京:文物出版社,2009.

[12] 赵芝荃;刘忠伏.1984年春偃师尸乡沟商城宫殿遗址发掘简报[J].考古,1985(4).

[13] 郑州大学文博学院,开封市文物工作队.豫东杞县发掘报告[M].北京:科学出版社,2000.

[14] 江西省文物考古研究所,樟树市博物馆.吴城1973—2002年考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2005.

[15] 中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘报告(1958—1961)[M].北京:文物出版社,1987.

[16] 湖北省文物考古研究所.武昌放鹰台[M].北京:文物出版社,2003.

[17] 李荣华.江西瑞昌市檀树咀商周遗址发掘简报[J].考古,2000(12).

[18] 张云鹏.湖北圻春毛家嘴西周木构建筑[J].考古,1962(1).

[19] 冯孝堂,梁星彭.1976—1978年长安沣西发掘简报[J].考古,1981(1).

[20] 安徽大学,安徽省文物考古研究所.皖南商周青铜器[M].北京:文物出版社,2006.

[21] 魏益想,蒲显均,鲍方铎,等.湖北黄陂鲁台山两周遗址与墓葬[J].江汉考古,1982(2).

[22] 吴晓松,洪刚.湖北蕲春达城新屋湾西周青铜器窖藏[J].文物,1997(12).

[23] 黄石市博物馆.铜绿山古矿冶遗址[M].北京:文物出版社,1999.

[24] 万全文.商周王朝南进掠铜论[J].江汉考古,1992(3).

[25] 龚长根,胡新生.大冶之火——铜绿山古铜矿遗址[M].武汉:湖北长江出版集团/湖北人民出版社,2008.

[26] 王建鸣.矿冶文化视野录[M].武汉:湖北人民出版社,2011.

[27] 湖北省文物考古研究所,北京大学考古学系,湖北省荆州市博物馆.邓家湾:天门石家河考古报告之二[M].北京:文物出版社,2003.

[28] 张云鹏,王劲.湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址[J].考古学报,1994(2).

[29] 泰利柯特,华觉明.世界冶金发展史[M].北京:科学技术文献出版社,1985.

[30] 陈树祥.黄石地区古铜矿采冶肇始及相关问题探析[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2012(5).

[31] 李伯谦.欣慰与期待[M]//大冶市铜绿山铜矿遗址保护管理委.铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究(二).北京:科学出版社,2014.

(责任编辑 尹春霞)

Study of the Mining and Metallurgy Archaeological Report of Dalupu Site in Yangxin County

GONGChanggen1,2TANYuanmin2HUXinsheng1

(1Huangshi Museum ,Huangshi Hubei 435003;2Mining and Metallurgy Culture & Economic and Social Development Research Center of Middle Reaches of the Yangtze River, Hubei Polytechnic University, Huangshi Hubei 435003)

TheArchaeologicalReportofDalupuSiteinYangxinCountyis the first archaeological excavation report from the Neolithic Age to the Shang and Zhou dynasties in Huangshi city, which is of vital importance. It enables us to have a clear understanding of the chronological sequence of archaeological culture in this period, the process of cultural development and cultural attribute. Especially, it exerts an important significance for us to understand the starting, dissemination and development of the local mining industry.

TheArchaeologicalReportofDalupuSiteinYangxinCounty;Mining and Metallurgy; cultural legacy;

2015-03-18

龚长根(1953— ),男,研究员,本科,长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心特约研究员,主要从事古代矿冶考古与研究、地方史研究。

10.3969/j.ISSN.2095-4662.2015.04.002

K207

A

2095-4662(2015)04-0010-08