中国空投核试验中唯一的一次带核弹着陆事故

2015-09-10宋炳寰

宋炳寰

1967年,二机部第九研究设计院(今为中国工程物理研究院)开始进行体积与重量都较小、比威力(即威力与重量的比值)较大的核武器探索研究,是为研制核潜艇用的潜地导弹的氢弹头而开展的预先研究。1970年,二机部第九研究设计院(以下简称九院)提出了较小型的氢弹引爆弹(即“扳机”,原子弹)的理论设计方案。为了检验设计的正确性,探索较小型的引爆弹的特点,经中央专委批准,国防科委和空军研究安排用国产的强-5甲型强击机上仰甩投核炸弹的方式,进行一次较小型的氢弹引爆弹原理性试验(氢弹里都装有一个专门设计的起引爆作用的引爆弹——原子弹。所以,这次较小型氢弹引爆弹原理性试验,实际上是一次原子弹试验。但是,网络中有不少的文章把这次核试验说成是“一次氢弹试验”,甚至说成是“第一颗实战氢弹”试验,这些文字表述,都是错误的——笔者注)。

1970年12月14日,周恩来总理主持召开中央专委会议,时任国防科委副主任的朱光亚等汇报了这次核试验的准备工作情况。周总理听汇报时,仔细地询问了可能影响成败的各个关键环节:引爆弹已挂上飞机后,气象起了变化怎么办?万一弹投不下来怎么办?飞机带弹着陆试验过吗?飞机带弹返回机场时,弹会不会意外地脱钩?在这种情况下又应采取什么可靠的保险措施?等等。周总理要国防科委认真研究这些问题,他再次重申他以前提出的“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失”16字方针,并语重心长地告诫大家:“核试验关系重大,绝不能有一丝一毫马虎。我们国家穷,做什么事,都要考虑周到。略有失误,都会加重人民的负担。”

会后,朱光亚同九院、空军、核试验基地的领导研究了落实周总理上述指示的措施。但是,就在这时,九院在青海二二一厂进行的与这次核试验有关的三次爆轰出中子试验,都没有测到中子。这一结果就迫使國防科委向周总理并中央专委写出报告,提出推迟进行这次核试验。

12月23日,周总理在推迟核试验的报告上批示,必须进行好爆轰出中子试验和飞机带弹着陆试验。12月26日,国防科委党委常委办公会认真讨论了周总理的上述批示,要求九院从多方面查找并认真分析爆轰试验没有测到中子的原因;立即组织人员研究强-5甲飞机带弹着陆安全性试验方案,并做出带弹着陆的试验

安排。

之后,九院多次召开学术讨论会,分析爆轰试验没有测到中子的原因,寻找可能还没有被认识到的某些科学技术因素,提出了进一步改进设计的途径。经过几个月的努力和10余次爆轰出中子试验的不断改进,才找到了解决办法。接着,九院修改了理论设计方案;工程设计按照理论设计提供了试验用的核装置。另外,按照朱光亚的要求,九院对飞机带弹着陆安全性试验也进行了充分论证,同空军一起制定了试验方案,并通过多次飞机带弹(装有真实雷管的模拟试验件)着陆试验得到安全可靠的检验结果。

周总理再次指示“什么事情都要考虑‘万一’”

1971年9月8日下午及晚上,周总理在人民大会堂新疆厅召开中央专委会议,议题之一是审查强-5甲型强击机执行甩投较小型氢弹引爆弹原理性试验的准备工作,主要是审查核炸弹和飞机的准备情况。时任九院理论设计研究所副所长的周光召,向周总理等与会领导汇报了引爆弹等的研制情况。时任空军工程部外场部部长的张开帙,结合带到会场的强-5甲型飞机上的炸弹架实物,向周总理等汇报了这次核试验强-5甲型飞机的准备情况。当张开帙汇报到投弹线路,讲到怕核炸弹脱钩后可能由于气流影响,核炸弹不能及时脱离飞机,所以要采用推脱装置时,周总理再次提出弹投不掉怎么办?张开帙回答,没有问题。并说:“我们为了能保险把核弹投下,铺设了三条投弹线路,即正常投弹线路、应急投弹线路,还有超应急投弹线路,并且在推脱装置上安装了两个燃爆管,因此,是可以保证把核弹投下去的。”周总理听完张开帙的说明后,又问万一投不掉怎么办?张开帙回答:“解决办法只有两个:一是为了不带弹着陆,飞行员在预定的安全投弹区跳伞,把飞机和核弹都摔在安全投弹区;另一个是突破禁律,带弹着陆。”张开帙接着汇报说:“带弹着陆要冒两种危险:一是着陆时飞机在跑道上可能被摔,二是着陆时核弹可能掉在跑道上。解决这两种危险的办法:一是靠飞行员的沉着和技术,在跑道上不摔飞机;二是增加一个锁死弹钩的装置,即锁死装置。当万一在空中投不下核弹,就命令飞行员按一下按钮,把弹钩的开放机构锁死,保证着陆时不会由于震动等原因自动掉弹。”听了张开帙的汇报后,周总理满意地笑着说:“张开帙同志,什么事情都要考虑‘万一’的情况,只要我们准备了‘万一’,就不会措手不及了。”

为了落实周总理的指示,空军又认真检查了各项准备工作,并经过进一步论证后,很快在载弹飞机上加装了弹钩锁死装置。

三次投弹,均未投下

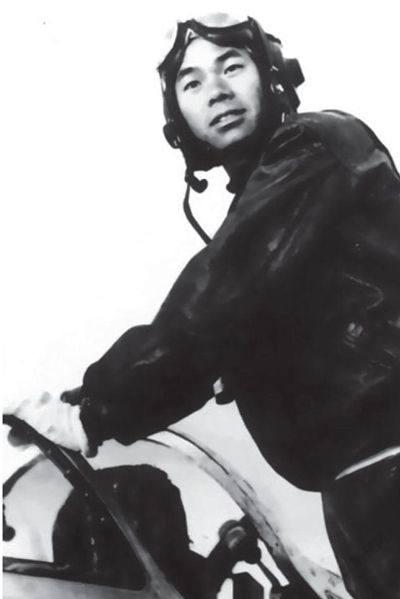

毛泽东主席批准12月30日13时为核试验“零时”(核弹起爆的时间)。按照事先商定的分工,朱光亚同兰州军区空军司令员杨焕民在马兰机场空军指挥所掌握这次核试验的全面工作;核试验基地司令员白斌、政委廖鼎琳等在核试验场区主持这次核试验;济南军区空军副司令员王定烈担负马兰机场空军指挥所的指挥;空×师师长宋占元担任投弹飞机飞行的塔台指挥员。驾驶强-5甲型载核炸弹执行投弹任务的是团长、彝族飞行员杨国祥。

12月30日上午,九院科研人员将正式试验的核炸弹拉到临时飞机机库(乳白色的充气橡皮保温房),交给空军军械人员挂入强-5甲飞机弹舱。杨国祥对飞机和弹体的挂弹安装进行了认真检查。

起飞时间一到,宋占元根据指挥所命令,下达起飞命令。随即,一颗绿色信号弹划过长空。杨国祥一听到起飞命令,即加大油门,把两台涡轮喷气发动机加到最大功率,增速、拉起、爬高……

飞机爬到3000米高度时,塔台指挥所呼叫:“2178,情况怎么样?”

杨国祥回答:“一切正常。”通话完毕后,杨国祥驾机朝核试验场区的方向飞去。

杨国祥的耳机里又一次响起塔台指挥员的声音:“2178,情况怎么样?”“一切正常。”“好,按程序操作。”“明白。”

杨国祥向左压坡度,高度下降到700米,500米,速度增大到900公里,飞机已飞临靶标上空。杨国祥又打开了一个开关,解除了核炸弹的第四道保险。

飞机离靶标20公里时,杨国祥又校正了各种数据,打开了时统开关。这是一种高频无线电发射装置,起两个作用:一是核试验基地可根据时统装置发出信号,计算零点起爆时间;二是告诉地面,飞行员已下决心,马上要拉起投弹了。

飞到了距靶标9公里处(拉起点),杨国祥一拉驾驶杆,机头仰起来,飞机向空中冲刺,仰角达到45°时,杨国祥用力按下了投弹按钮,并迅速转飞回来。但情况没有按预先计划的那样把核炸弹投掷下去。这个意外让杨国祥一愣:为什么没有投下呢?他立即迅速检查了所有电门开关,证明操作没错。杨国祥马上向塔台报告:“天山!天山!2178没有投下,请求应急投!”“同意应投。”“明白。”

杨国祥又飞向核试验场区,重新校正航线。距靶标9公里处,拉起飞机,按下应急开关,使用应急投弹系统。但核炸弹仍在弹舱里,又没有甩投出去。

此时,周总理正在中南海等着这次核试验的消息。当他得知核炸弹没有投下来时,立即指示:“要沉着,再来一次!”

杨国祥驾机第三次进入,并使用超应急系统再次投弹,仍未成功。此时,强-5甲载弹飞机剩余油量已不允许第四次进入投弹了。

周总理指示“一定要保证飞机安全着陆”

国防科委再次用加密电话把情况向周总理做了汇报。总理听后,用命令的口气对他的秘书纪东说:“由现场指挥员临机处置,怎么安全怎么办!情况这样紧急,不能由北京决定了。”

这次核试验在现场的最高领导人朱光亚,面对如此紧急情况,他遵照周总理的上述指示,沉着镇定,他凭着对核炸弹性能的了解和此前已做过的飞机带弹(装有真实雷管的模拟试验件)着陆安全性試验得到的检验结果,在与杨焕民商量后,他们共同做出飞机按原有的预定方案带弹返航着陆的决定,部署马兰机场地面做好迎接飞机带弹着陆的准备。于是,塔台指挥员宋占元命令杨国祥使用锁死装置,把核炸弹牢牢锁死在飞机弹舱,并命令他带弹返航着陆(2011年1月2日22时10分,中央电视台科教频道科技人生的《功勋》栏目中播出了介绍朱光亚事迹的电视片。片中说,由朱光亚命令飞机带弹着陆。这不符合当时的实际。实际情况是要按照空军的指挥系统,是由宋占元命令飞机驾驶员杨国祥带弹返航着陆的——笔

者注)。

当周总理得知投弹飞机正按预定方案带弹返航时,他指示:要相信飞行员的处置能力,一定要保证飞机安全着陆。杨焕民用电话向塔台指挥员传达了周总理的这一指示。

随后,杨焕民和朱光亚一起在机场的空军指挥所掌握飞机返航着陆的情况。此时,核试验基地指挥部命令机场和其周围的人员都进入防空洞,并在机场拉响了警报器。当有人劝朱光亚进地下防空指挥中心时,他说:“用不着进防空洞,没事的。”他还在考虑飞机带弹着陆后,怎么把弹卸下来及如何检查事故原因。直到在场的其他首长劝说是中央要求保证他的安全时,朱光亚才去地下指挥中心。

为了避免不必要的牺牲,杨焕民司令员决定,在机场跑道边的塔台指挥车上,只留下宋占元和唐志敏(空军派驻马兰机场负责这次核试验航空工程技术的轰炸机处处长)指挥飞机带弹着陆。

化险为夷,飞行员驾驶载弹飞机安全着陆

宋占元担任塔台指挥员已有上千场次,处置特殊情况也有一二十次了。他根据返航飞行时间计算,确定飞机已接近有效联络距离后,拿着话筒向飞行员呼叫:“杨国祥,我是宋占元,我在塔台上,机场天气很好。你要沉着、冷静,再检查一下挂钩是否确实锁死,一定要保证一次落地成功。”扬声器里立刻传出杨国祥坚定、简练的回答:“明白!”宋占元令杨国祥直接进入四转弯着陆,并发出具体操作指令:“注意检查襟翼、起落架!”“注意调整速度!”13时45分,杨国祥果敢、沉着,驾驶载核弹飞机平稳地落地后滑到机场边远地方停稳。此时,宋占元等人的心方如一块石头落了地。

朱光亚和杨焕民等在停机坪处欢迎杨国祥下飞机,表扬他的英勇行为,朱光亚指示秘书黄铭整理杨国祥的事迹,上报嘉奖。后经请示批准,核试验党委决定给杨国祥荣记一等功。

13时50分,在北京指挥室的国防科委副主任罗舜初接到朱光亚的加密电话报告后,非常激动,立即用保密电话以颤抖的声音向周总理报告:“报告总理,载弹飞机已安全着陆,飞行员和弹体都安全。”周总理听后,轻轻地吁了一口气,深情地说:“处置得当,很好!感谢核试验现场的同志们!”

这是中国空投核试验中唯一的一次带核弹着陆的事故,它既暴露了工作中的问题,也考验了核航弹及飞机携带核弹飞行的安全可靠性。朱光亚在1997年1月31日接受中央文献研究室、中央电视台电视文献纪录片《周恩来》摄制组采访时说:由于我们遵照周总理的指示预先认真地做了出现“万一”的准备,“所以(那次带弹返航着陆)是很平安无事的。所以,那次(得到了)一个副产品,就是我们也做了一次(真正的)带弹着陆的试验”。

在北京,空军领导机关为了及时了解这次核试验的进展情况,设立了指挥所。30日这一天,空军指挥所与核试验基地的通信联络都是畅通的。张开帙一直在空军指挥所,有关飞行员三次进入和没有投下核炸弹等情况,他都听到了。飞机带弹安全着陆后不久,朱光亚给在北京的张开帙打电话说:飞机安全着陆后,现已停在机场的边远地方。现在准备把弹从飞机上卸下来,转入装配厂房。考虑到飞机机身可能会有静电,为了安全地卸下弹来,需要注意什么问题?张开帙回答说:“一、检查机轮接地线接地没有;二、用测试仪器检查飞机是否带电。”张开帙向朱光亚解释说:“因为接地线接地了,飞机归来如果带电,着陆时就会被放光,即使因为飞机内部各种电路导通的搭铁线接触不好,有的部位尚存静电,便可采用接地线放电。这些工作做完后,就可以放心卸弹。”

在与张开帙通过电话后,朱光亚同杨焕民组织九院和空军的同志对飞机和弹的外壳进行了初步检查,并要他们对机、弹都采取了安全措施。随后,朱光亚主持会议,研究弹从飞机上卸下来的工作程序和必须进一步采取的安全防范措施,同时要求各方工作人员做好弹、机分离的准备,还要安排好工作人员的就餐。

核炸弹从飞机机舱安全地卸下后,运回九院在机场附近的装配厂房。查找故障原因的工作也立即开展起来。工作人员进行模拟试验,使故障现象多次重现,初步判定弹甩不出的问题在于燃爆管引线短路,致使燃爆管未能引爆,而引线是否短路,与燃爆管外的钢套管密封螺栓松紧有关。

30日晚,朱光亚指示九院对从机舱卸下来的核炸弹进行检查,同时召集有关单位的人员,以及空勤和地勤人员开会,对燃爆管作了专题讨论研究。重点分析为什么正式试验所用的两个燃爆管上天前是好的,而上天后就出了问题?燃爆管引线短路是哪些因素引起的?这两个问题,查找原因,制定相应的改进措施。根据过去的情况和这次故障现象,以及飞机飞行和地面与空中温度差别的因素,会议讨论决定在31日抓紧进行燃爆管加力和高低温几种状态的试验,同时组织专人研究燃爆管引线电路和燃爆管固定方法的可能改进方案。

31日,为了使国防科委和有关方面尽快了解事故查找的进展情况,朱光亚以这次核试验领导小组的名义起草、签发了关于这次核试验发生弹甩不出去的事故情况报告。

原因竟是一个小螺丝钉多拧了一下

在北京,12月30日黄昏,国防科委副主任罗舜初请张开帙到国防科委,讨论弹甩不出去的可能原因。张开帙说:从现象看,是投弹系统出了毛病,很可能毛病出在推脱装置上,可能是军械系统的问题,可能是线路上的问题,也可能是燃爆管的问题。至于为什么会出毛病,要到现场调查研究才能得出结论。张开帙建议,他可以同在西安地区的设计或加工弹架、推脱装置、燃爆管的两家工厂有关的工程师一起去现场研究解决问题。罗舜初同意张开帙的建议,并立即向周总理作了电话报告。周总理同意张开帙、国防科委和有关工厂的工程师去现场,并令空军派一架大运输机伊尔-18送张开帙等经西安去马兰。

张开帙、孙兆贵(国防科委二局参谋)和有关工厂的工程师等到达现场后,在朱光亚和核试验领导小组的统一组织下,进一步对弹未甩投下去的原因进行了反复检查和实验,排除了设想到的多个疑问。最后在访问实际参加工作的军械人员时才发现了问题。原来,军械主任出于好心,他认为正式带核弹试验,为了保险,把弹架上的一个关键性的小螺钉多拧了一下,他又忘记按规定拧完后要测量电阻值这一工序,于是酿成大事。这一情况了解后,按他的操作程序做试验,炸弹架就是不开钩。这才肯定了原因就是它。

原因找到后,朱光亚和核试验领导小组组织研究了改进措施,进一步制定了预案,分析了重新进行这次核试验的各项条件,安排了核试验前的各项实施准备工作,提出了“零时”建议。

1972年1月3日至5日,朱光亚先后签发了核试验领导小组起草的关于三次甩弹未成功的原因和拟采取的改进措施、请示重新执行核试验任务的时间、关于这次核试验中投弹程序和特殊情况处置意见的报告等三份电报报国防科委。

为了确有把握,在重新正式试验之前,核试验领导小组安排杨国祥驾机进行了一次甩投训练弹和一次甩投模拟弹的飞行训练,两次均成功。

针对年前出现的飞机甩弹故障,朱光亚组织有关人员研究和总结了燃爆管与推脱装置质量问题的初步经验,并委托空军在现场的人员起草一份总结报告。

经周总理批准,1月7日14时,杨国祥再次驾机,顺利地甩投下核炸弹,实现了核爆炸,试验取得了圆满成功。这次核试验的成功,加深了对较小型的氢弹引爆弹特点的认识,为改进设计积累了实测数据。

1月9日,核试验领导小组在核试验场区召开扩大会议,对这次试验任务进行了初步总结,部署了下一次核试验任务的准备工作。

1月13日,朱光亚审阅了此前委托空军在现场的人员起草好的《关于燃爆管与推脱装置的初步经验总结》。隨后,他以核试验领导小组的名义起草了给国防科委并空军的电报稿,转报了这份初步经验总结。(编辑 杨 琳)

(作者时任国防科委二局参谋,后任国防科工委科技部百科编审室副主任)