浅析小学数学教学的艺术性

2015-06-08王玉莉

王玉莉

苏霍姆林斯基曾描述过这样一件事情:一个五岁的孩子随同父母在森林里散步,一年后那些鲜明的、生动的细节还在孩子的回忆中闪闪发光,甚至连父亲讲给母亲听的那个童话,孩子都记忆犹新。但令人费解的是,孩子在进了学校的两三年以后,连识记“草原”这个词的写法都很吃力……

这个事例让我陷入了长久的思考:小学生有自己的精神世界,单纯地把他们的意识与周围的世界隔绝开,是不利于小学生发展的。小学生对带有情境性的问题积极性很高,因为他们的思维特点是形象直观性。因此,教师在教学中必须通过一定的形式,使抽象的数学生动有趣,激发学生兴趣,使其成为学习的主体,体现课堂教学的艺术美。源于这样的思考,我们尝试着在数学学习中带着小学生轻装上阵,让学习像呼吸一样轻松,让学习成为学生对自然、社会资源进行享受、处理、创造的过程。

一、巧设悬念,变枯燥为趣味

心理学认为,思维是从惊奇开始的。即在学生面前揭示一种新的东西,激发他们的好奇心和热情,使学生处于积极的思维状态。创设悬念,营造一种生动活泼的学习氛围,可以使每一个学生都处于一种积极向上的状态,激发他们的探究欲望。因此教师应该是一个“大顽童”,带着愉悦的心情去欣赏数学,让学生感到数学好玩,也会学得轻松愉快。

例如我在教“有余数的除法”时,以游戏引入:首先在黑板上出示5个苹果,且编上号。接着让学生数苹果,数完5个,再从头开始数,然后让学生任意报出数到的数,老师立即“猜”出数到了哪个苹果。在这里,老师只不过是利用有余数除法而得出答案。学生不知,故而很佩服老师,很想向老师学此本领。学习成为自身的需要,也发挥了教师的主导作用,活跃了课堂气氛。

二、设计层次,变抽象为形象

著名心理学家皮亚杰认为:“儿童的认识是通过活动并在主客体的相互作用中产生的。”即儿童的思维是从动作开始的,切断动作与思维之间的联系,思维就很难发展。因此,学具操作十分必要。例如:在教学“有余数的除法”时,我设计了这样的操作层次教学:

1.摆一摆,7块小方块,每堆3块,可以放几堆?还余几块?然后填空:

小卡片: 7里面有( )个3,还余( )

7÷3=2……1

问:横式7÷3=2……1,所表示的意思是什么?学生借助操作和填空,即能回答出。

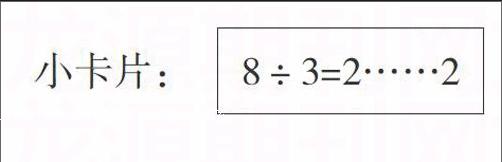

2.摆一摆,8个方块,每堆3块,可以放几堆?还余几块?

小卡片: 8÷3=2……2

问:横式表示什么意思?学生借助操作回答出。

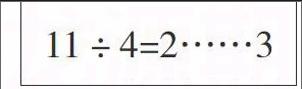

3.小卡片: 11÷4=2……3

问:横式表示什么意思?学生在既没有操作又没有填空提示下回答出。

这样的层次教学,为学生认识飞跃设置了所必需的台阶,搭建了动作思维向抽象思维过渡的桥梁。

三、经历探索,变模仿为创造

有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆。在学习的过程中,教师放手让学生充分经历学习探索的全过程,学生在探索过程中经历的是一个创造的过程,获得的是能力的提升。因此在数学课堂教师应该是一个出色的导演,能因地制宜地适时给学生提供实验的模型,创造实验的空间,让学生参与实验,自我发现、自我感悟,把学习中的模仿变为创造。

[案例]《长方体与正方体的体积计算》

探索1:

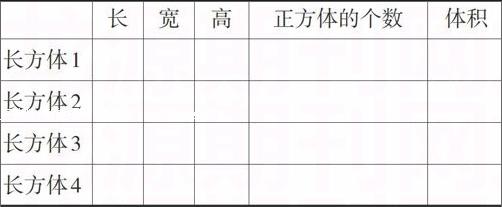

(1)摆一摆:用若干个1立方厘米的正方体摆出4 个不同的长方体;

(2)填一填:根据摆好的形体填写下面的表格;

(3)说一说:对照表格,说说这些长方体的长、宽、高、体积各是多少?你发现了什么?

[\&长\&宽\&高\&正方体的个数\&体积\&长方体1\&\&\&\&\&\&长方体2\&\&\&\&\&\&长方体3\&\&\&\&\&\&长方体4\&\&\&\&\&\&]

根据表格,引导分析,提问:拼出的长方体的体积与小正方体的个数有什么关系?

引导学生推想:长方体的体积与它的长、宽、高有什么关系?

探索2:摆出下列三个长方体,并填写表格。

<E:\刘坤玉\小学教学研究\2015年小学教学研究第5期\t1.tif>[图

形\&长

(厘米)\&宽

(厘米)\&高

(厘米)\&体积

(立方厘米)\&(1)\&4\&3\&2\&24\&(2)\&5\&3\&2\&30\&(3)\&2\&2\&4\&16\&][每排的个数 排数 层数 体积单位的个数][3厘米][4厘米][2

厘

米][2

厘

米][3厘米][5厘米][2厘米][2厘米][4

厘

米]

思考:

1.每个长方体需要多少个小立方体?

2.摆出的长方体的长、宽、高分别是多少?体积是多少立方厘米?

3.你发现了长方体体积与什么有关?可以怎样求长方体的体积?

学生在探索1中已经理清了拼出的长方体的体积与小正方体的个数之间的关系,再通过探索2,让学生共同观察,再次验证:长方体所含体积单位的个数正好等于长、宽、高的乘积。最后得出长方体的体积公式。

探索花去学生不少时间,但是给予了学生很多思维的空间,更是给了学生想象、创造的空间。小小的探索空间把学生带进了未知走向已知的通道,学生得出了长方体的体积公式,由简单模仿记忆变为创造。

四、应用数学,变知识为力量

数学知识来源于生活,数学知识只有回到生活中被运用,才能真正发挥它的价值。同时,让学生运用现有的知识,使知识成为进行创作的手段,这样学生的数学能力才能得以真正的发展。

知识是借助观察、发现问题而进入周转的,所以在数学学习方面教师要充分让学生去进行社会实践。

例如:一位教师在教学《统计》后,引导学生观察生活,调查统计,给社会提出合理化建议。学生们开展了丰富的社会实践活动,其中一名学生发现北京城的某一路段,上、下班拥挤不堪,他统计了一天的车流量,发现早晨进城的车很多,到下班时出城的车很多。于是他给有关政府部门提出了这样的合理化建议:把路段分成三车道,早晨两进一出,晚上一进两出。长期困扰人们的交通问题,竟然被我们的小学生解决了,我们不得不为这位学生的智慧喝彩。他把知识投入生活,为社会创造了财富。

教师除了像上面这样给学生创造应用数学的机会,还可以通过多种途径培养学生的应用意识。如可以让学生在图书馆、网上等查询人口普查情况,对我国人口发展趋势做一个预测;也可以结合发达国家和发展中国家的城市人口和农村人口的所占比例的情况,谈谈城市人口的比率与国家发展之间的联系。

五、拓展认知,变有限为无限

爱因斯坦指出:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切。”在教学的过程中,挖掘学生的想象力,拓展学生的认知,渗透极限的思想,是必要的途径之一。

例如:推导圆的面积计算公式时,教师可以先引导学生回想以前学过的平行四边形、三角形、梯形的面积计算公式的推导过程,追溯这些知识的来源,再进行提炼,从中抽象出学习方法,将未知转化为已知。由此学生展开了联想,能不能把圆也转化成已学过的图形来推导它的面积计算公式呢?学生把这样的学习方法运用到新知的探索中,展开实验,将圆16等分、32等分、64等分……拼成学过的图形(近似的平行四边形、长方形、三角形、梯形等)。实验完再引导学生展开想象:如果把圆无限地等分下去,拼成的图形会是一个什么图形?借助想象,学生推导出了圆面积的计算公式。

由此我们可以看到,小学数学教学的生命力在于创造,这些创造是艺术之花,体现了“教学是一门艺术”的真正含义。在教学中如何结合学生心理特点和教材内容,创造生动课堂,打造小学生主动学习的课堂,还有待我们进一步探索。?