改良塞丁格技术在白血病患儿PICC置管中的应用研究

2015-05-08权小香陈燕丹谢泽曼吴北燕

权小香 权 燕 陈燕丹 谢泽曼 吴北燕

·临床护理·

改良塞丁格技术在白血病患儿PICC置管中的应用研究

权小香 权 燕 陈燕丹 谢泽曼 吴北燕

目的 探讨改良塞丁格技术在白血病患儿PICC置管中的临床应用效果。方法 80例行PICC置管的白血病患儿采用随机数字表法分为观察组和对照组, 各40例。观察组使用改良塞丁格技术行PICC置管, 对照组按传统方法行PICC置管。观察比较两组患儿置管成功率、周围组织损伤情况, 静脉炎发生率。结果 观察组置管成功率明显高于对照组, 并发症发生率明显低于对照组。结论 应用改良塞丁格穿刺技术, 提高了白血病患儿PICC 置管成功率, 减少了并发症。

改良塞丁格技术;白血病;PICC;24G开放式留置针

白血病患儿静脉有如下特点:血管细小、有皮肤出血点、血管脆性大等。为积极配合临床规范性化疗, 避免反复静脉穿刺, 减少患儿痛苦, 减轻护理人员工作压力及工作量, 留置PICC导管是顺利化疗的只好选择。目前, 在国内PICC 置管多采用肉眼观察, 这就要求患儿肘部血管粗直, 有弹性, 符合穿刺要求。但对于患儿血管条件不理想时穿刺成功率较低。超声引导下使用改良塞丁格穿刺技术行PICC置管是国际上广泛应用的PICC穿刺技术[1], 专用PICC置管的B超机价格昂贵, 目前很多医院无法使用, 并且使用B超机行PICC置管时需要患儿十分配合, 穿刺时患儿肢体不能活动。小儿即使给予镇静药物也很难配合, 为了解决白血病患儿PICC置管难题, 本院采用改良塞丁格穿刺技术对小儿行PICC置管术, 应用24 G开放式留置针取代穿刺鞘, 提高了置管成功率, 取得满意效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2013 年6月~2014年6月在本科住院需行PICC置管的白血病患儿80例, 其中男48例, 女32例, 年龄1~13 岁, 平均年龄4.5 岁, 均未接受过静脉化疗。80 例患儿采用随机数字表法分为对照组和观察组, 各40例。两组患儿的年龄、性别、病情、血小板数、化疗用药经比较, 差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组

1.2.1.1 物品准备 对照组用物:美国BD公司生产的PICC导管(3 F或4 F)1条, PICC置管专用穿刺包1个(无菌巾2块, 洞巾1块, 20 ml 注射器1付, 10 ml 注射器1付,无菌手套2双, 无菌纱布4块), 250 ml无菌生理盐水1 瓶,0~10 U/ml的肝素盐水3~5 ml, 75%酒精, 0.5%碘伏, 无菌手术衣, 卷尺1 条, 止血带1 条。观察组:除对照组所需物品外,增加同样型号的改良塞丁格穿刺套件1 套, 24 G开放式留置针1个, 2%盐酸利多卡因1支, 1 ml注射器1支。用24 G开放式留置针代替18 G或20 G穿刺针。

1.2.1.2 置管方法 对照组按常规方法置管, 患儿取平卧位, 穿刺前30 min予口服水合氯醛或静脉注射鲁米那镇静,首选肘关节上的贵要静脉, 其次为肘正中静脉和头静脉[2]。测量患儿臂围及置管长度, 修改PICC导管长度, 酒精及碘伏皮肤消毒分别3次, 顺-逆-顺。铺无菌巾, 操作者穿无菌手术衣, 戴无菌圆帽及手套, 建立最大无菌屏障。依据PICC导管型号选择18 G或20 G的导管穿刺针进行血管, 见回血后降低角度再进针0.2~0.3 cm, 将外套管送入血管, 退出针芯,沿外套管送入PICC导管至预测长度, 抽回血, 确认导管, 退导管内芯, 固定导管并正压封管, 穿刺点置小纱布压迫止血,贴10 cm×12 cm无菌敷贴。

1.2.2 观察组 观察组穿刺方法同对照组。但穿刺时用24 G开放式留置针, 穿刺成功后将外套管送入血管, 退出针芯,用塞丁格穿刺套件的导丝沿套管送入血管10~15 cm, 为避免导丝全部滑入血管, 患儿肢体制动, 必须密切观察血管外导丝的长度。顺导丝方向将外套管撤出, 保留导丝在血管内, 在导丝周围约0.2 cm处皮下注射2%盐酸利多卡因0.2~0.5 ml,用扩皮刀与导丝平行的角度, 扩大穿刺点及皮下组织, 注意避免切到导丝, 沿导丝末端置入带扩张器的可撕裂型导管鞘。导管鞘沿导丝方向置入血管后将扩张器和导丝同步撤出, 只留导管鞘在血管内, 用食指和中指按压导管鞘前方血管, 减少出血。沿导管鞘送入PICC导管至预测长度, 退出导管鞘撕裂, 抽回血, 确认导管, 退导管内芯, 固定导管并正压封管,穿刺点置小纱块压迫止血, 贴10 cm×12 cm无菌敷贴, 用拇指轻压穿刺点约20~30 min。

1.3 观察指标 观察记录两组患儿PICC置管成功率、PICC相关并发症的比较。

1.4 统计学方法 采用SPSS13.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

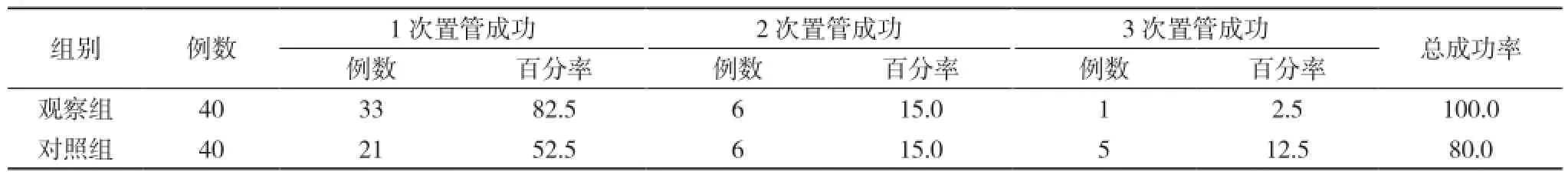

2.1 两组患儿PICC置管成功率的比较, 见表1。两组置管成功率经统计学处理, χ2=4.057, P<0.05, 差异有统计学意义,观察组置管成功率明显高于对照组。对照组有8例患儿因血管条件极差置管失败, 由PICC专科护士在B超引导下应用改良塞丁格技术成功留置PICC导管。

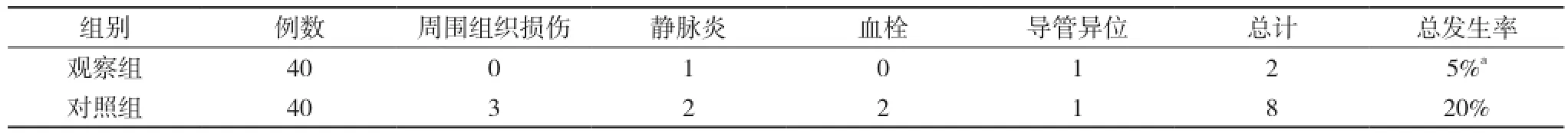

2.2 两组患儿PICC置管相关并发症的比较, 见表2。两组相关并发症发生率经统计学处理, χ2=4.114, P<0.05, 差异有统计学意义, 观察组PICC置管相关并发症发生率明显低于对照组。

表1 两组患儿PICC置管成功率比较(n, %)

表2 两组患儿PICC 置管相关并发症的比较(n, %)

3 讨论

3.1 改良塞丁格技术可提高白血病患儿PICC置管成功率观察组1次置管成功率为82.5%, 对照组1 次置管成功率为52.5%, 观察组1 次穿刺置管成功率高于对照组。对照组有8例患儿因外周血管条件极差无法成功置管, 由PICC专科护士在B超引导下应用改良塞丁格技术成功留置PICC导管。对照组的PICC置管方法采用18 G或20 G的穿刺针, 由于白血病患儿由生病到确诊需要一定的时间, 经常穿刺患儿心理压力大。且患儿的血管较成人细且不明显, 不易穿刺成功,需要反复穿刺血管造成血肿现象, 而且穿刺针头粗, 患儿疼痛感明显, 而本科运用改良塞丁格技术配合使用24 G开放式留置针进行穿刺置管, 因针头小, 护士操作留置针技术娴熟,心理压力小, 1次穿刺成功率高。有研究表明, 在同一血管只穿刺1次增加到反复穿刺2次及以上时, 该血管出现与穿刺相关并发症的发生率从4%增加到24%[3]。因此, 改良塞丁格技术扩大了PICC置管穿刺适用血管, 显著提高了1次穿刺置管成功率, 避免了传统方法多次反复不成功穿刺给患儿带来的痛苦, 减轻了患儿及家属心理负担。

3.2 改良塞丁格技术降低了白血病患儿PICC置管相关并发症发生率 观察组置管并发症的总发生率为5%, 对照组的并发症发生率为20%, 差异有统计学意义(P<0.05)。因为白血病患儿应用24 G开放式留置针进行PICC穿刺置管, 避免了粗穿刺针反复穿刺血管, 减轻了患儿身体上疼痛及心理上压力。由于1次穿刺成功率高, 避免了反复穿刺, 降低了患儿PICC置管引起的相关并发症的发生率。有研究表明穿刺次数越多, 静脉炎的发生率越高[4], Loewenthal等[5]做的前瞻性队列研究表明, 2次或 2次以上置管成功的患者静脉炎发生率(20‰)明显高于1次置管成功者(4.05‰)。由于白血病患儿年龄小, 血管细小等原因, 传统的PICC置管方法对白血病患儿来说1次穿刺置管成功率不高, 需要反复穿刺。改良塞丁格技术虽然过程较繁琐, 但1次穿刺置管成功率高, 不易损伤小儿血管, 避免穿刺周围组织损伤, 减少了PICC置管相关并发症的发生, 因此在白血病患儿PICC置管中应用改良赛丁格技术比传统置管方法更能提高置管成功率, 减少置管相关并发症。

3.3 改良塞丁格技术PICC置管的注意事项 为了避免24 G开放式留置针管径小导致导丝送入不畅, 先将导丝浸泡在生理盐水中进行充分湿润后再进行送入[6]。观察组40例患儿未出现导丝送入困难。盐酸利多卡因局部麻醉后会引起血管的收缩, 影响穿刺的成功率。同一条血管用局麻药前后, B 超显示血管粗细相差甚大[7]。在留置针穿刺成功后, 先将导丝送入, 退出留置针, 在导丝周围约0.2 cm 处皮下注射2%盐酸利多卡因0.2~0.5 ml后进行扩大穿刺点。目前, 本省PICC 穿刺置管大部分医院由护士来完成, 改良塞丁格技术PICC置管对护士的操作水平要求较高, 需要经过省PICC置管专业培训, 取得PICC置管资格证的专科护士操作。

3.4 改良塞丁格技术PICC置管时增加了穿刺套件, 穿刺费用比传统置管增加了几百元, 但穿刺置管成功率高, 且置管相关并发症少, 护士在操作前应向家长详细介绍说其优点,签署知情同意书。白血病患儿因血小板低, 且置管过程中需手术刀扩皮, 术后需用小纱布按压穿刺点, 贴膜后用指导家属对患儿穿刺点继续轻压30 min, 止血效果好。

白血病患儿应用改良塞丁格PICC置管, 可提高患儿PICC 置管成功率, 减少置管相关并发症的发生, 减轻患儿的疼痛, 保证治疗的顺利进行, 提高患者满意度。

[1] Stone BA.Ultrasound Guidance for Peripheral Venous Access:a Simplified Seldinger Technique.Anesthesiology, 2007, 106(1):195.

[2] 蒋芝英.经外周静脉置入中心静脉导管的临床应用进展.护理学杂志, 2004, 19(14):79-81.

[3] Nichols I, Humphrey JP.The Efficacy of Upper Amplacement of Peripherally Inserted Central Catheters Using bedside Ultrasound and Microintroducer Technique.J Infu Nurs, 2006, 36(2):26-27.

[4] 周雪贞, 李利华, 冯晓玲.儿科 104 例 PICC 置管并发症高危因素分析.中国实用护理杂志, 2004, 20(4):50-51.

[5] Loewenthal MR, Dobson PM, Starkey RE, et al.The Peripherally Inserted Central Catheter (PICC):a Prospective Study of Its Natural History after Cubital Fossa Insertion.Anaesth Intensive Care, 2002, 30(1):21-24.

[6] 尹艳, 李素芳, 付勤, 等.改良塞丁格技术在儿童PICC 置管中的应用.护理学报, 2012, 19(7):47-49.

[7] 乔爱珍, 苏讯, 陈玉静, 等.塞丁格技术在血管超声引导下PICC置管的临床实践.护士进修杂志, 2009, 24(21):2013-2014.

Application research of modified Seldinger technique in PICC indwelling catheter for children with leukemia

QUAN Xiao-xiang, QUAN Yan, CHEN Yan-dan, et al.

Department of Pediatrics, The First Affiliated Hospital of Medical College of Shantou University, Shantou 515041, China

Objective To explore the clinical application effect of modified Seldinger technique in PICC indwelling catheter for children with leukemia.Methods A total of 80 children with leukemia, who underwent PICC indwelling catheter, were divided into observation group and control group with 40 cases in each group, by random number table.The observation group underwent PICC indwelling catheter through modified Seldinger technique, while the control group underwent PICC indwelling catheter through traditional method.The success rate of indwelling catheter, injury of surrounding tissue, and incidence of phlebitis were observed and compared between the two groups.Results The success rate of indwelling catheter was higher in the observation group than the control group, and incidence of complications was lower in the observation group than the control group.Conclusion The application of modified Seldinger technique improves the success rate of PICC indwelling catheter for children with leukemia, and reduces complications.

Modified Seldinger technique; Leukemia; PICC; 24G open indwelling needle

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.04.125

2014-10-20]

汕头市医疗科技计划项目(项目编号:汕府科2013 88号-20)

515041 汕头大学医学院第一附属医院儿科

权燕