分组护理制度在消化内科护理中的应用效果

2015-05-08郭玉荣

郭玉荣

分组护理制度在消化内科护理中的应用效果

郭玉荣

目的 探讨分析分组护理工作制度在消化内科护理中的应用效果。方法 46例消化内科住院患者, 随机分为试验组与对照组, 各23例, 对照组实施传统的功能制护理模式, 试验组在对照组基础上实施分组护理制度, 观察并记录两组的护理质量及护理效果。结果 试验组的基础护理合格率、急救药品完好率、护理文书合格率明显高于对照组, 且试验组患者压疮发生率、院内感染发生率明显低于对照组;试验组护士往返病床次数及护理呼叫次数明显低于对照组, 结果差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 在消化内科护理中开展分组护理工作制度有利于提高护理质量和护理工作效率, 具有较高的临床应用价值, 值得推广应用。

分组护理制度;消化内科;护理;应用效果

消化内科是一个较大科室, 其所涉疾病较多, 病情较复杂且变化较快, 若不及时控制患者病情, 可能造成严重后果,因此对消化内科病房中患者需给予更高质量的护理工作制度, 以控制患者病情, 促进患者康复[1]。分组护理制度是指将一个病区的患者和护理人员分成若干个小组, 使护理人员能专司其职, 完成自己所需做的工作任务, 提高护理质量和工作效率[2]。本实验旨在探讨分析分组护理工作制度在消化内科护理中的应用效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2012年3月~2013年9月消化内科住院患者46例, 其中男26例, 女20例, 患者年龄20~70岁,平均年龄(45.5±6.5)岁, 病程1~7 d, 平均病程(3.5±1.5)d, 将其随机分为试验组与对照组, 各23例;现有护士20人, 床护比为1:0.44, 护士年龄21~39岁, 平均年龄(30.5±4.5)岁,工作年限1~26年, 平均工作年限(7.6±2.3)年;其中大专8名, 本科12名;主管护师7人, 护师8人, 护士5人。患者入选标准:①均经临床、病理等诊断患有相关消化道等疾病,其中消化道出血12例, 胃溃疡20例, 胰腺炎 4例, 肝硬化6例, 其他4例;②排除患有严重的心肝肾等器官功能障碍者;③排除精神障碍者;④患者具有一定的语言表达能力与书写能力;⑤患者知情同意, 并自愿配合本研究。两组患者的性别、年龄、病种等及护士的一些基本资料差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组实施传统的功能制护理模式, 试验组在对照组基础上实施分组护理制度模式[3]:①分组分管病床:根据护士人数和病区床位数分五组, 一组由 1 名组长和 1 名责任护士组成, 每位护士分管4~5个床位, 完成患者所有治疗护理工作, 组长既要分管一部分病床, 还要指导与督导下级护士护理质量包括技术培训、护理病历书写情况以及各项护理措施落实情况等, 另外肩负该组病情危重患者的护理;②制定各层级护士岗位职责及任职要求:建立按照任职要求实行护士长领导下的负责制分层管理模式, 由护士、责任护士、护士长组成, 制定岗位职责, 组成一组管理的工作形式;③创建流动护士工作站:护理工作车作为流动护士站, 车上放置治疗护理所需要物品, 如血压计、听诊器、治疗盘、输液用品等;④改变服务模式:由原来的患者被动服务调整为提供床边主动服务的形式, 加强主动巡视, 责任护士大部分时间在病房巡视患者, 减少红灯呼叫次数, 及时书写护理文书, 随时观察患者病情;⑤责任到人:每位责任护士负责管辖患者整个住院期间的全部治疗护理措施, 不仅包括患者基础护理如床上洗头擦浴、口腔面部清洁及饮食护理等, 还要做好各种心理护理如患者处理家庭社会关系、尽量保持身心舒适等, 提供患者最佳优质护理。

1.3 观察指标 观察并记录两组患者经护理治疗后的基础护理合格率、急救药品完好率、护理文书合格率与患者压疮发生率、患者意外发生率、差错事故发生率、院内感染发生率及护士往返病房次数、铃声呼叫次数, 将两组结果进行比较。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

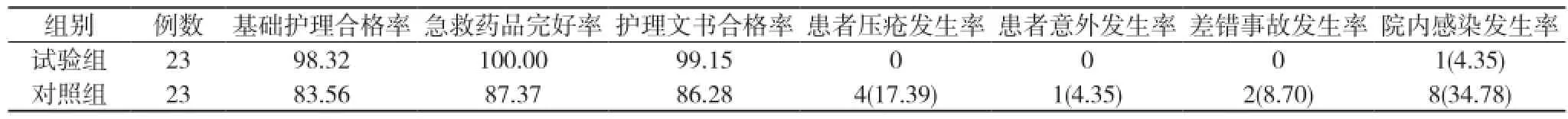

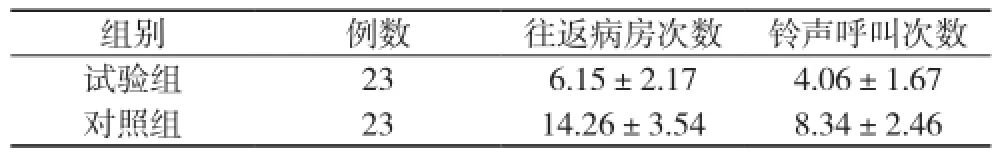

两组患者经护理治疗后, 其护理质量比较:试验组的基础护理合格率、急救药品完好率、护理文书合格率分别为98.32%、100.00%、99.15%明显高于对照组的基础护理合格率、急救药品完好率、护理文书合格率83.56%、87.37%、86.28%, 且试验组的患者压疮发生率(0)、患者意外发生率(0)、差错事故发生率(0)、院内感染发生率(4.35%)明显低于对照组的患者压疮发生率(17.39%)、患者意外发生率(4.35%)、差错事故发生率(8.70%)、院内感染发生率(34.78%), 两组患者比较结果差异具有统计学意义(P<0.05);其护理工作效率比较:试验组的护士往返病床次数及铃声呼叫次数分别为(6.15±2.17)次、(4.06±1.67)次明显少于对照组的护士往返病床次数及铃声呼叫次数为(14.26±3.54)次、(8.34±2.46)次,结果差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1, 表2。

表1 两组患者护理质量比较[%, n(%)]

表2 两组患者的护理效率比较( x-±s, 次)

3 讨论

随着医疗改革的深入及生活水平的提高, 人们对护理水平提出了更高的要求, 医院护理模式也由原来的“以疾病为中心”服务态度转向现在的“以患者为中心” 服务态度, 使护理水平显著提高[4]。但目前国内临床护理仍存在很大问题,护患纠纷在医患纠纷中所占比例仍较大, 特别是在消化内科护理中, 因此提高护理质量和工作效率是改善护患关系的有效手段。

分组护理工作制度分配了每位护士的工作任务, 使护士集中精力了解自己组内及自己负责的患者的情况, 在个人职责明确的基础上也注重组内、组间的合作, 更具有科学性、规范性、系统性。一方面, 在责任明确的日常护理工作中,使得护理人员对自身分管及负责的护理业务范围具有较高的责任心, 减少由于不停的轮换护理对象造成的责任不明或推卸责任等不正常的护理行为, 有利于提高职业责任感和自身价值感[5];另一方面, 通过护士长加强监控基础生活护理落实情况, 大大增强护士主动服务意识, 增加护理服务时间和护患沟通时间, 积极做好患者沟通工作, 了解其身心需求,及时、主动为患者提供服务, 切实为患者解决实际问题;最后, 护士可以方便地从多功能护理工作车获取各项操作所需用物, 节约人力资源, 减少来回往返病房时间, 从而减轻护士工作强度。由表1、表2结果可知, 试验组的护理质量与护理效率明显优于对照组, 说明在消化内科护理中实施分组护理工作模式能够改善护理质量, 提高护理工作效率, 值得在临床护理工作中应用。

综上所述, 分组护理工作模式在临床护理中能够改善护理质量, 提高护理工作效率, 在临床护理工作中具有较高的临床应用价值, 值得在临床推广使用。

[1] 张容.人性化护理在内科的实践.中国护理管理, 2013, 11(S1): 97-98.

[2] 王玲, 张玉, 陶建新, 等.分组护理工作制度的临床研究报道.护理研究, 2011, 25(12):638-639.

[3] 王琰, 刘雯.分组护理制度在消化内科护理中的应用效果.中国美容医学, 2012, 21(14):662-663.

[4] 汪静, 张佳琪, 吴芳芳, 等.优质护理在消化内科护理管理模式中的应用.中国当代医药, 2011, 17(12):563-564.

[5] 董思琪, 李美佳, 胡芳, 等.评价分析实施分组包干责任制护理模式的效果.中国实用护理杂志, 2011, 18(22):976-977.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.04.189

2014-09-24]

075100 河北省张家口市宣化钢铁公司职工医院内二科