骶髂骨间韧带的解剖及生物力学分析

2015-05-06杨金星刘黎军陈宏贤黄俊锋赵丽红

杨金星 刘黎军 陈宏贤 黄俊锋 赵丽红 李 敏 梅 妍

骶髂骨间韧带的解剖及生物力学分析

杨金星 刘黎军 陈宏贤 黄俊锋 赵丽红 李 敏 梅 妍

目的 研究骶髂骨间韧带的形态及其在骶髂关节稳定中的作用。方法 取正常成年甲醛固定湿润骨盆标本30具,剔除骨盆内容物后,其中6具作大体解剖,显露并取出骶髂骨间韧带,探查骶髂骨间韧带的起点、止点,分布范围及大小。然后剩余的24具作力学分析,将各骨盆的耻骨联合切断,随机取每个骨盆的左侧半骨盆或右侧半骨盆作对照侧,另一侧则做实验侧,从背侧经骶髂后韧带的间隙将骶髂骨间韧带从中间切断制成损伤模型,将骨盆置于生物力学测试仪上,固定骶骨后,分成四组,对实验侧和对照侧的骶髂关节进行内旋、外旋、由前至后及由下至上的应力测试。测试时应力逐渐加大,每次的增加值为10 N,将骶髂关节在脱位前承受的最大应力值(单位N)进行记录。各组的数据采用统计软件进行数据分析,根据分析结果推断骶髂关节骨间韧带对骶髂关节稳定所起的作用。结果 骶髂骨间韧带的起点为骶骨粗隆,止点为髂骨粗隆,韧带为不规则形状,大致呈三角柱形。力学分析中,实验侧的骶髂关节能承受的由前至后、由下至上及内旋压力均明显低于对照侧,差异有统计学意义(P<0.01);实验侧的骶髂关节能承受的外旋压力稍低于对照侧,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 骶髂骨间韧带分布在髂骨粗隆与骶骨粗隆之间,大致呈三角柱形,其可有效限制骶髂关节在前后、垂直及内旋方向的移位,对维持骶髂关节的稳定具有重要的作用。

骶髂骨间韧带;骶髂关节;解剖;生物力学分析

随着社会的发展,各类严重创伤明显增加,其中不稳定骨盆骨折逐年增加。而在不稳定骨盆骨折中,常常伴有骶髂关节周围韧带的损伤,其发生率可达95%以上[1]。格氏解剖学认为骶髂骨间韧带是骶髂关节非常重要的韧带,但未对其解剖形态进行描述。潘进社等[2]描述了骶髂骨间韧带的起点为骶骨粗隆,止点为髂骨粗隆,并认为骶髂骨间韧带是骶髂关节周围韧带中最坚韧的韧带,但同样未对其解剖形态进行描述。目前,大部分的解剖书籍未对骶髂骨间韧带单独列出,仅描述了骶髂关节后方的骶髂后韧带或将骶髂后韧带及骶髂骨间韧带作为一整体进行描述。为此,为补充以往研究的不足,加深对骶髂骨间韧带解剖及生物力学的理解,本研究将30具成人骨盆的骶髂骨间韧带进行解剖学观察及生物力学测试,探讨骶髂骨间韧带对维持关节稳定所起的作用,从而为临床治疗骶髂关节的损伤提供理论依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 正常成年骨盆标本30具,其中6具作大体解剖,剔除骨盆内容物后显露并取出骶髂骨间韧带,探查骶髂骨间韧带的起点、止点、分布范围及大小。因骶髂骨间韧带分布于骶骨粗隆及髂骨粗隆之间的狭窄缝隙中,由该缝隙中难以直接将骶髂骨间韧带完整剥离,故从前方经骶髂关节将骶髂骨间韧带切成两部分,使骶骨、髂骨分离后,取骨膜剥离子将骶髂骨间韧带从骶骨粗隆面及髂骨粗隆面分别剥离出来,取缝线将分离的韧带的两部分重新对合,观察骶髂骨间韧带的外观,测量骶髂骨间韧带各个面的数值。然后剩余的24具作力学分析,将各骨盆的耻骨联合切断,随机取每个骨盆的左侧半骨盆或右侧半骨盆作对照侧,另一侧则做实验侧,从背侧经骶髂后韧带的间隙将骶髂骨间韧带从中间切断制成损伤模型,将骨盆置于生物力学测试仪上,固定骶骨后,分成四组,对实验侧和对照侧的骶髂关节进行内旋、外旋、由前至后及由下至上的应力测试。测试时应力逐渐加大,每次的增加值为10 N,将骶髂关节在脱位前承受的最大应力值(单位N)进行记录。分析结果推断骶髂关节骨间韧带对骶髂关节稳定所起的作用。

1.2 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

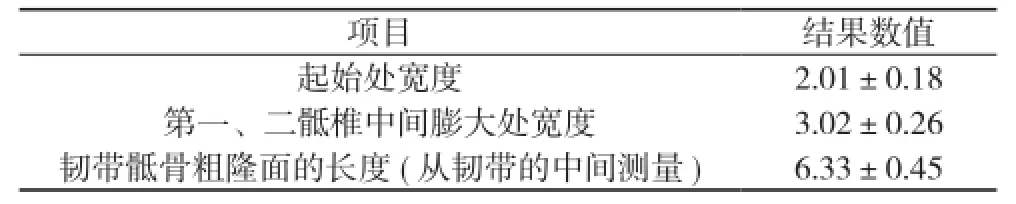

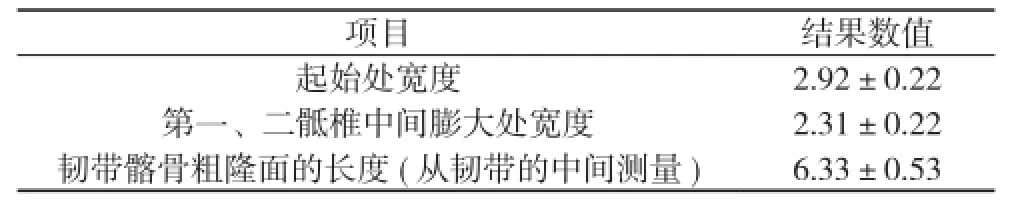

2.1 解剖观察结果 由观察得出,骶髂骨间韧带的起点为骶骨粗隆,止点为髂骨粗隆,韧带为不规则形状,大致呈三角柱形,其三个面分别为背面、髂骨粗隆面及骶骨粗隆面。三个面均于第一骶骨水平起始后渐增宽,至第一、二骶椎中间增至最宽,后渐缩小,至第三骶椎水平消失。其中韧带的背面非始终在缩小,其在平第二骶椎水平时又渐增宽,至第二、三骶椎中间后又渐缩小,至第三骶椎水平消失。见表1,表2,表3。

2.2 生物力学测试结果

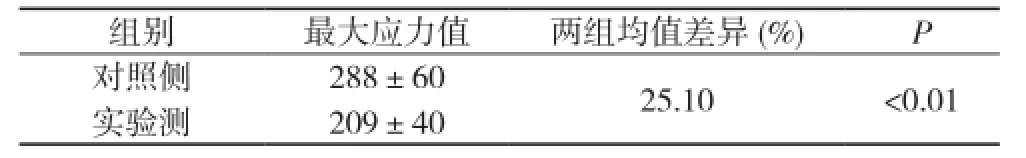

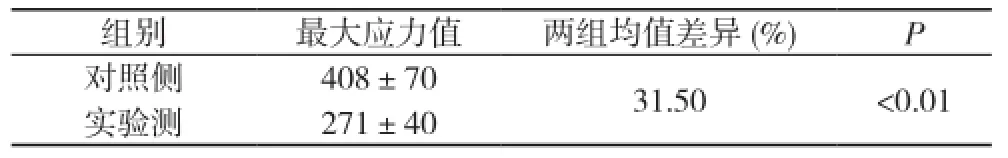

2.2.1 内旋压力测试的实验结果 实验侧的骶髂关节能承受的内旋压力均明显低于对照侧,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

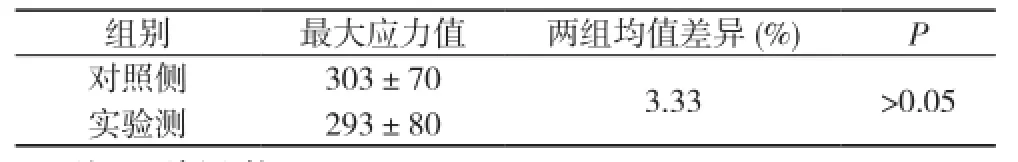

2.2.2 外旋压力测试的实验结果 实验侧的骶髂关节能承受的外旋压力稍低于对照侧,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

2.2.3 由前至后压力测试的结果 实验侧的骶髂关节能承受的由前至后压力均明显低于对照侧,差异有统计学意义(P<0.01)。见表6。

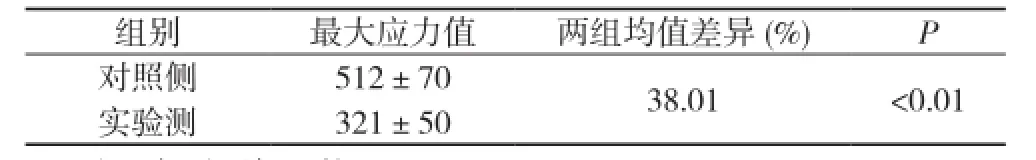

2.2.4 由下至上压力测试的结果 实验侧的骶髂关节能承受的由下至上的压力均明显低于对照侧,差异有统计学意义(P<0.01)。见表7。

表1 骶髂骨间韧带背面的各项数值(s,cm)

?

表2 骶髂骨间韧带骶骨粗隆面的各项数值(s,cm)

表2 骶髂骨间韧带骶骨粗隆面的各项数值(s,cm)

?

表3 骶髂骨间韧带髂骨粗隆面的各项数值(s,cm)

表3 骶髂骨间韧带髂骨粗隆面的各项数值(s,cm)

?

表4 内旋压力测试的实验结果比较(s,N)

表4 内旋压力测试的实验结果比较(s,N)

注:与对照侧比较,P<0.01

?

表5 进行外旋压力测试的实验结果比较(s,N)

表5 进行外旋压力测试的实验结果比较(s,N)

注:两侧比较,P>0.05

?

表6 由前至后压力测试的结果比较(s,N)

表6 由前至后压力测试的结果比较(s,N)

注:与对照侧比较,P<0.01

?

表7 由下至上压力测试的结果比较(s,N)

表7 由下至上压力测试的结果比较(s,N)

注:与对照侧比较,P<0.01

?

3 讨论

由实验观察,骶髂骨间韧带位于骶骨粗隆和髂骨粗隆之间,填充了其间的间隙。既往学者认为该韧带于两骨骼缝隙之间,直接对韧带进行观察非常困难,并容易对韧带造成损伤[3],故采用了多种间接的方式。Rosatelli等[4]采用组织断层切片的方式对骶髂骨间韧带进行研究,但切片的层厚较厚,断面中对韧带组织的辨认准确性较差,重建效果并不理想。LeBlanche等[5]结合CT及MRI的断层扫面及三维重建,单纯通过影像学手段来进行骶髂骨间韧带的解剖观察,因MRI对骶髂骨间韧带与周围的组织分界并不明显,故重建结果往往和实际解剖存在差异。Steinke等[6]采用超薄组织切片加高分辨率MRI进行骶髂骨间韧带的解剖测量,其通过在相同层面上结合组织切片及MRI图像来确定骶髂骨间韧带的边界,故重建效果更为准确。但以上学者对骶髂骨间韧带的解剖均基于重建,无法给人直观的印象。在本研究中,作者发现经甲醛处理的骶髂骨间韧带发生固化,因其两端附着在骶骨粗隆和髂骨粗隆,受这两骨骼的保护,外形未发生改变;同时,在实验操作中,作者将骶髂骨间韧带从中间切断后,将骶髂关节分离,很容易将骶髂骨间韧带的两附着点完整地剥离下来,再将韧带的两半对合后,便形成一直观、完整、立体的骶髂骨间韧带,非常便于解剖学观察。

通过大体观察可知,骶髂骨间韧带为不规则形,韧带附着范围较广。在大体观察中,作者发现骶髂骨间韧带的质地与其他的骶髂前韧带、骶髂后长韧带等并不相同,其胶原组织较少,可见脂肪组织,Bakland等[7]认为其不是一典型的韧带组织。Bechtel[8]对骶髂骨间韧带进行了组织学分析,其构成为脂肪组织13%,血管组织 2%,基质55%,胶原组织30%,而在典型的韧带组织如骶髂前韧带中,胶原组织含量达到98%。

虽然骶髂骨间韧带不是一典型的韧带组织,但因韧带体积大,附着面广,国内外大量的研究[2,9]均认为其在维持骶髂关节稳定中发挥着重要的作用。根据作者的力学测试的结果,实验侧由于骶髂骨间韧带的离断,骶髂关节在内旋、由前至后及由下至上方向可承受的最大应力均明显下降,其中在垂直方向上由下至上方向的下降幅度最大,达38.01%,其次为前后方向及内旋方向。以上三个方向的实验侧和对照侧的数据差异均具有统计学意义(P<0.01)。而在外旋方向上,实验侧和对照侧可承受最大应力基本相同,差异无统计学意义(P>0.05)。由此可见,骶髂骨间韧带具有防止骶髂关节垂直移位、前后移位及内旋移位的作用,且在防止垂直移位上所起的作用最大。但骶髂骨间韧带在限制骶髂关节外旋移位中无明显作用。而这点也在Eichenseer等[10]研究中得到证实,其通过有限元的方法,分析在载荷下骶髂关节周围韧带所承担的应力。其研究结果提示,骶髂骨间韧带所承担的应力最大,其数值为骶髂关节周围其他韧带(骶髂前韧带、骶髂后长韧带、骶髂后短韧带等)的5~12倍,对骶髂关节的稳定发挥着至关重要的作用。

在临床中,对于骨盆后环损伤合并骶髂关节脱位时,骶髂骨间韧带将受到损伤。根据本实验结果,骶髂骨间韧带具有限制骶髂关节在前后、上下及内旋方向移位的作用,因此,临床治疗骶髂关节脱位时,需防止骶髂关节在上述方面的移位。根据骶髂骨间韧带的解剖,其位置深,前方及内外侧均为骨性结构,后方有髂腰部肌肉,骶髂后长、短韧带的覆盖;且骶髂骨间韧带非典型韧带组织,缝合容易撕裂,因此手术修复基本不可能。但所幸的是骶髂骨间韧带的胶原组织较少,在断裂后断端不会像其他韧带组织一样产生回缩,故临床治疗时只需将骶髂关节进行复位并进行有效固定,这样断裂的骶髂骨间韧带的断端就可良好的对合并在稳定的环境下顺利愈合。

[1] Tile M.Acute pelvic fracture: caution and classificatior.J Am Acad Orthop Surg,1996,4(3):143-151.

[2] 潘进社,康红军,张英泽,等.骨盆韧带损伤对骶髂关节稳定性影响的生物力学研究.中华创伤骨科杂志,2008,10(1):68-71.

[3] Weisl H.The ligaments of the sacro-iliac joint examined with particular reference to their function.Acta Anat,1954,20(3):201-213.

[4] Rosatelli AL,Agur AM,Chhaya S.Anatomy of the interosseous region of the sacroiliac joint.J Orthop Sports Phys Ther,2006,36(4):200-208.

[5] LeBlanche AF,Mabi C,Bigot JM,et al.The sacroiliac joint: anatomical study in the coronal plane and MR correlation.Surg Radiol Anat,1996,18(3):215-220.

[6] Steinke H,Hammer N,Slowik V,et al.Novel Insights Into the Sacroiliac Joint Ligaments.SPINE,2010,35(3):257-263.

[7] Bakland O,Hansen JH.The “axial sacroiliac joint”.Anat Clin,1984,6(1):29-36.

[8] Bechtel R.Physical characteristics of the axial interosseous ligament of the human sacroiliac joint.Spine Journal,2001(1):255-259.

[9] Puhakka KB,Melsen F,Jurik AG,et al.MR imaging of the normal sacroiliac joint with correlation to histology.Skeletal Radiol,2004,33(1):15-28.

[10] Eichenseer PH,Sybert DR,Cotton JR.A finite element analysis of the sacroiliac joint ligaments in response to different loading conditions.SPINE,2011,36(22):E1446-E1452.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.29.016

2015-03-27]

518000 深圳市第二人民医院创伤骨科

刘黎军