城市人居环境宜居度评价

——以武汉市为例

2015-03-20刘欢

刘 欢

(信阳职业技术学院, 河南 信阳 464000)

一、研究目的与方法

武汉市在2006—2020年的城市总体规划中,明确提出提高居住区各项公共服务设施和公共绿化配置水平,建设交通方便、环境优美、生活舒适、基础设施配套齐全的新型社区,全面提升武汉市人居环境和住宅建设水平,创造宜居城市。这些目标体现了武汉市政府在追求经济发展的同时,也充分考虑到市民的居住、生活环境状况,体现了“以人为本”的建设理念。[1]本文通过分析武汉市目前的城市宜居水平,探讨武汉市宜居城市建设的优势与劣势,为武汉市的宜居城市建设提供决策参考。

本文采用了基于统计数据的主成分分析方法,对武汉市2004—2014年的宜居性发展情况进行纵向对比,分析其发展趋势,然后根据分析评价结果提出提高武汉市城市宜居度的对策和建议。

二、评价指标体系的构建

(一)指标选取原则

宜居城市是一个复杂、庞大的系统,涉及经济、自然和社会等多个方面,[2]本质是适宜人类居住、生活和发展。城市宜居性的评价也是对生产、生活、生态等多方面的综合评价,即宜居城市是一个多功能、多层次、多目标、多因子的评价对象。因此,宜居城市的指标应包括足够的内容以涵盖城市中与宜居相关的方面。[3]宜居性指标体系的建立应遵循以下原则:科学性原则、全面性原则、以人为本原则、层次性原则、针对性原则、可操作性原则等。[4]

(二)指标选取

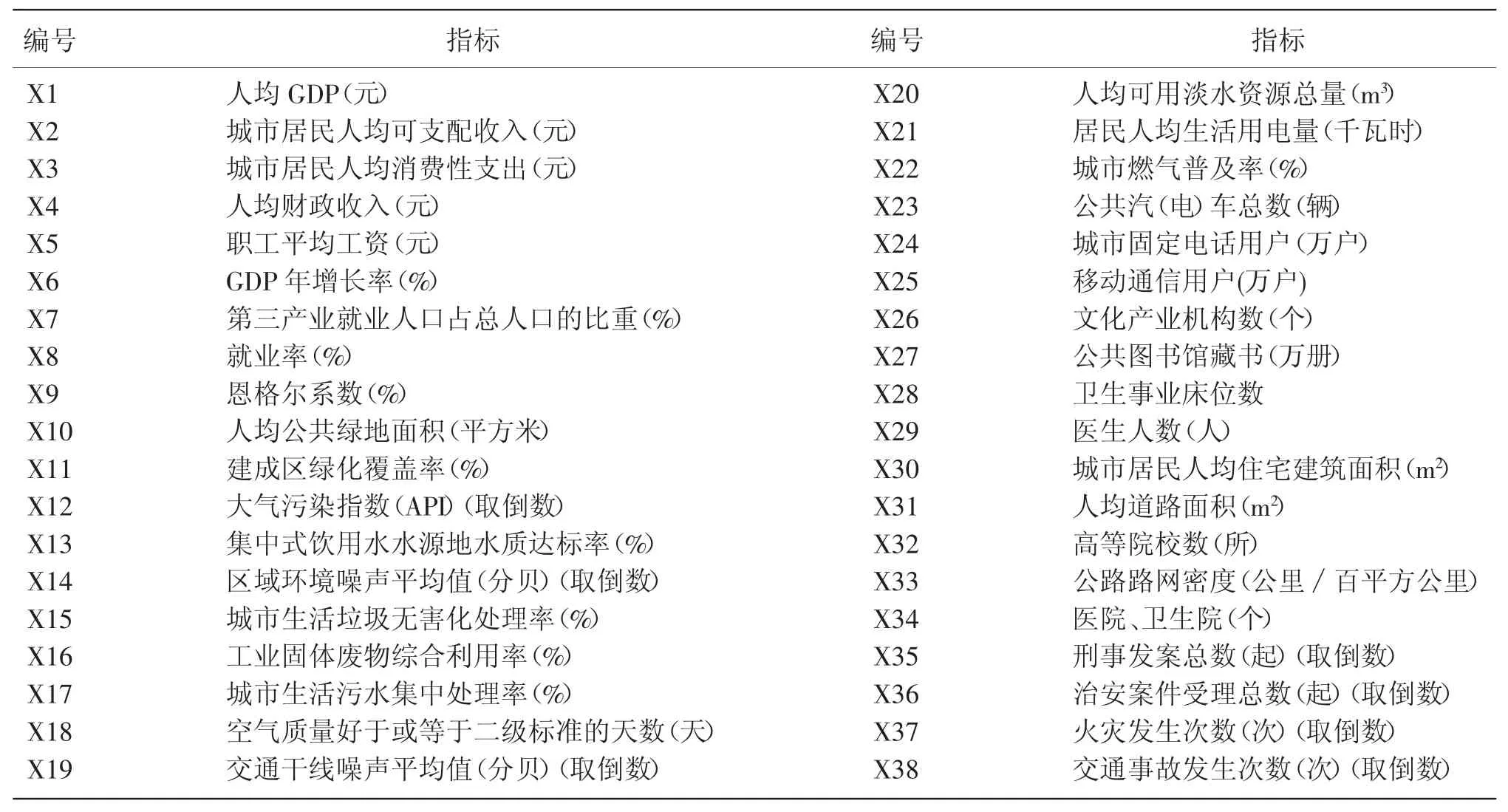

基于宜居城市的概念内涵和指标体系构建原则,并参考以上国内外知名城市宜居性评价指标体系,本文参照我国宜居城市科学评价指标体系,[5]结合主观数据获取难度较大的实际情况,建立一套基于客观数据的评价指标体系(见表1)。其中,X1-X9代表经济发展度,X10-X19代表环境优美度,X20-X21代表资源承载度,X22-X34代表生活便利度,X35-X38代表社会安全度。

(三)数据来源与说明

本文基于统计数据,采用主成分分析方法进行评价。数据主要参考武汉市2004—2014年这11年的统计年鉴,部分环境指标方面的数据在统计年鉴中没有找到,便参考了相应年份的武汉市环境公报,也有极少数据参照了相应年份的武汉市国民经济和社会发展统计公报。在指标体系中,绝大多数指标都是正向指标。唯有大气污染指数、区域环境噪声平均值、交通干线噪声平均值、刑事发案总数、治安案件受理总数、火灾发生次数、交通事故发生次数等7项指标是逆向指标。为了保证所有指标都具有同方向的可比性,在数据标准化处理时,取这7项指标的倒数和其他31项指标进行比较和综合。

表1 武汉市城市宜居度评价指标体系

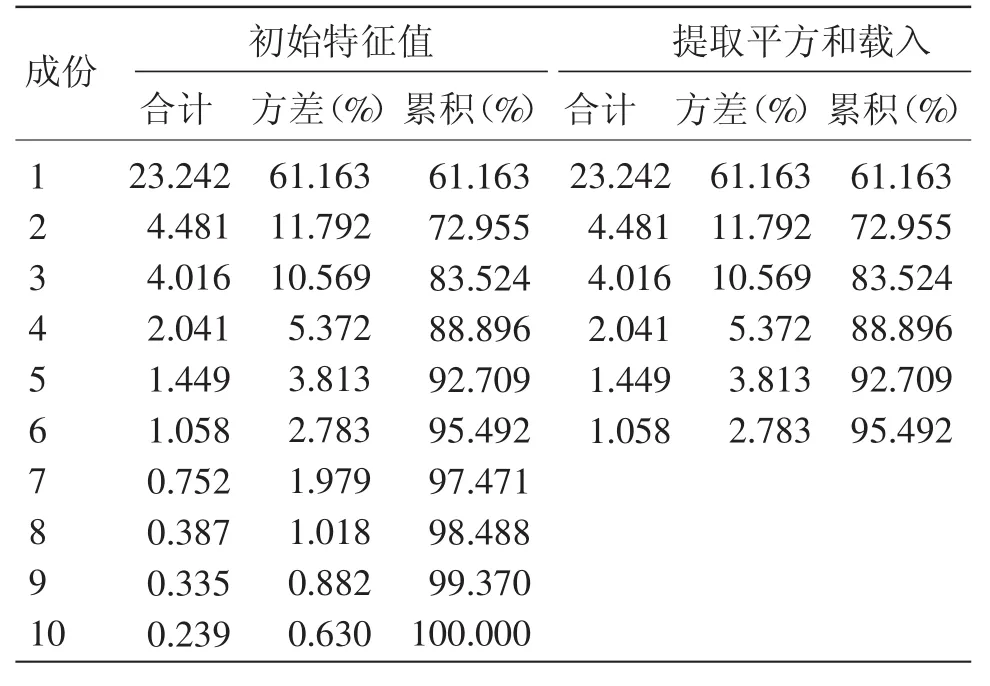

表2 主成分方差贡献率

三、武汉市宜居度主成分分析法

(一)数据分析

本文的纵向主成分分析,首先对武汉市2004—2014年共11年的指标数据进行分析,然后得出11年来的城市宜居性指数变化趋势。分析步骤如下。

第一步:查找整理原始数据,构建样本矩阵。本文选取了武汉市从2004—2014年的数据样本,每个样本有38个变量,构成了11×38阶的样本矩阵。

第二步,原始数据标准化处理,得到标准化矩阵Z。

第三步,对标准化矩阵求相关系数矩阵R。

第四步,计算特征根、方差贡献率以及累计方差贡献率。

第五步,选取主成分。一般取累计贡献率达85%~95%的特征值所对应的第1、第2、…、第m(m≤p)个主成分。

第六步,计算载荷矩阵,并给主成分命名。

第七步,解释主成分的意义。

第八步,计算特征向量,将标准化后的指标变量转换为主成分。

第九步,根据各个主成分的因子得分函数和主成分的方差贡献率,以线性加权求和模型作为武汉城市宜居性综合发展指数模型,一次计算主成分综合得分,求得各年的宜居性综合得分。为保证数据计算的精确性及计算效率,从第二步到第九步借助SPSS20.0软件完成。

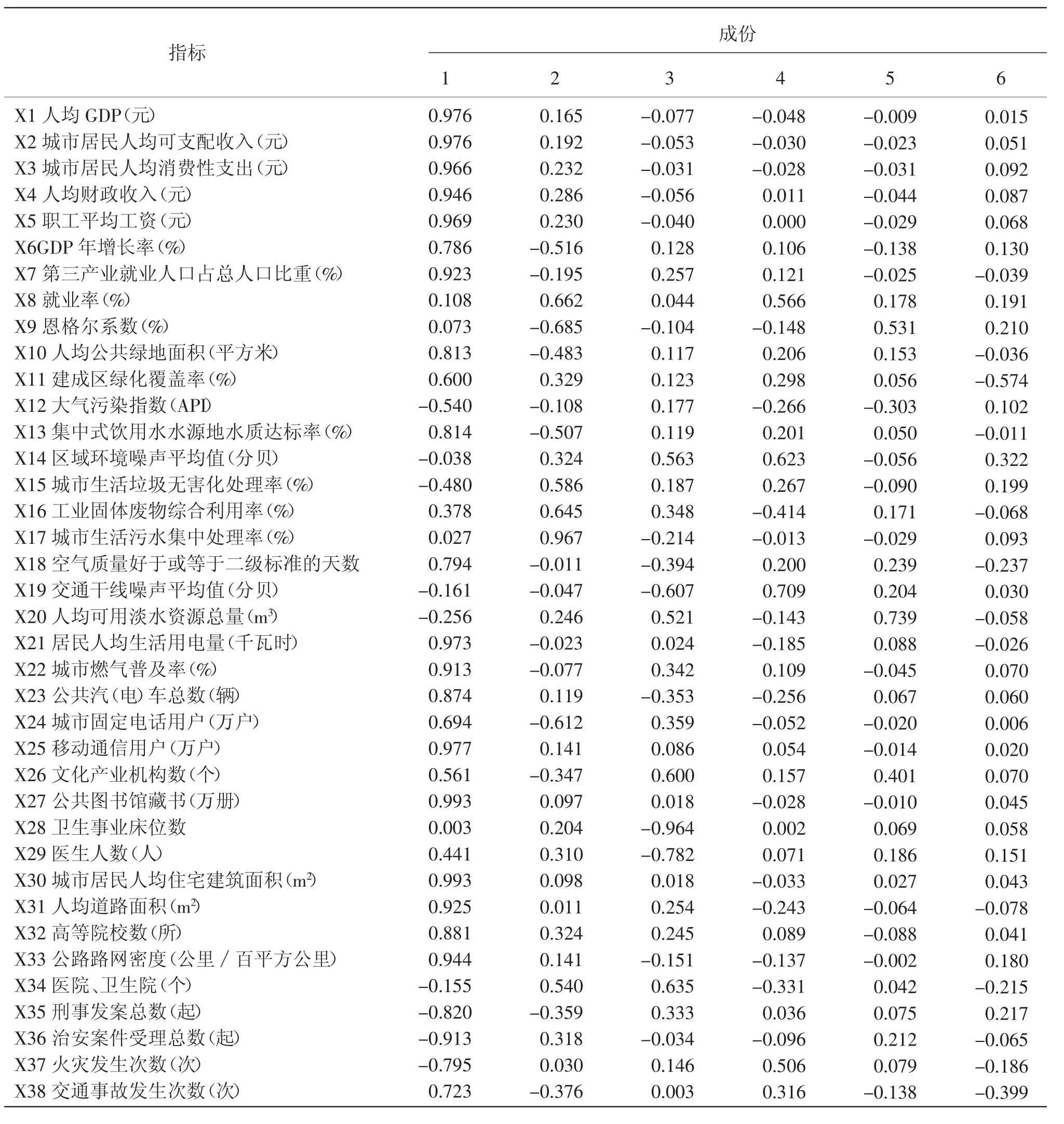

软件计算得到主成分方差贡献率见表2,主成分载荷矩阵见表3。

由主成分载荷矩阵表3可知,第一主成分在人均GDPX1、城市居民人均可支配收入X2、城市居民人均消费性支出X3、人均财政收入X4、职工平均工资X5、第三产业就业人口占总人口的比重X7上具有很大的载荷,说明主成分1代表了武汉市经济水

平。此外,主成分1在人均公共绿地面积X10、集中式饮用水水质达标率X13、居民人均生活用电量X21、城市燃气普及率X22、公共汽电车总数X23、移动通信用户数X25、公共图书馆藏书X27、城市居民人均住宅建筑面积X30、人均道路面积X31、高等院校数X32、公路网密度X33、刑事发案总数X35、治安案件受理总数X36、火灾发生次数X37、交通事故发生次数X38上具有较大的载荷,涉及水、电、汽、交通、教育、文化、交通、通讯等各方面,这表明主成分1在一定程度上代表了武汉市的公共服务水平。可将主成分1命名为经济水平和公共服务指标。

表3 主成分载荷矩阵表

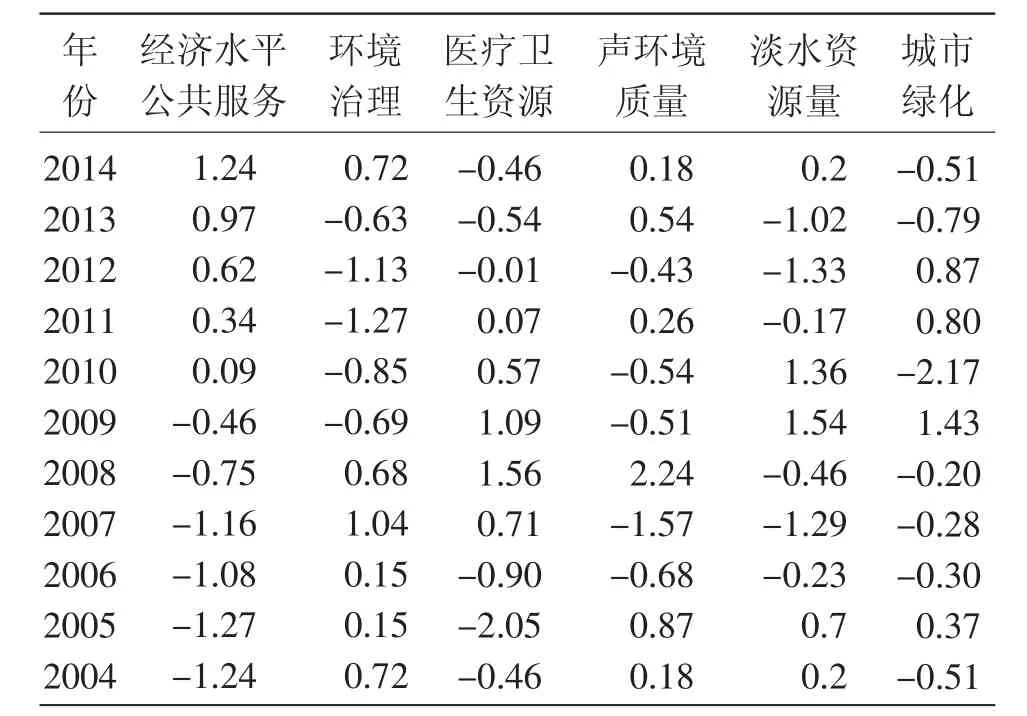

第二主成分在恩格尔系数X9、城市生活垃圾无害化处理率X15、工业固体废物综合利用率X16、城市生活污水集中处理率X17上载荷较大,这说明主成分2在一定程度上代表着武汉市城市环境治理的水平。第三主成分在卫生事业床位数X28、医生人数X29、医院卫生院个数X34上具有很大的载荷值,这表明主成分3在一定程度上代表了武汉市的医疗卫生发展水平。主成分4在区域环境噪声平均值X14、交通干线噪声平均值X15上的载荷值较大,这表明主成分4在一定程度上代表了武汉市的声环境质量。主成分5在人均可用淡水资源总量X20上的载荷值较大,在一定程度上代表了武汉市的水资源人均拥有量。主成分6在建成区绿化覆盖率X11上的载荷较大,一定程度上代表了城区绿化水平。重新命名后的主成分为经济水平和公共服务、环境治理、医疗卫生资源、声环境质量、淡水资源量、城市绿化。第八步计算得出这6个新主成分的综合得分,见表4。

表4 主成分得分表

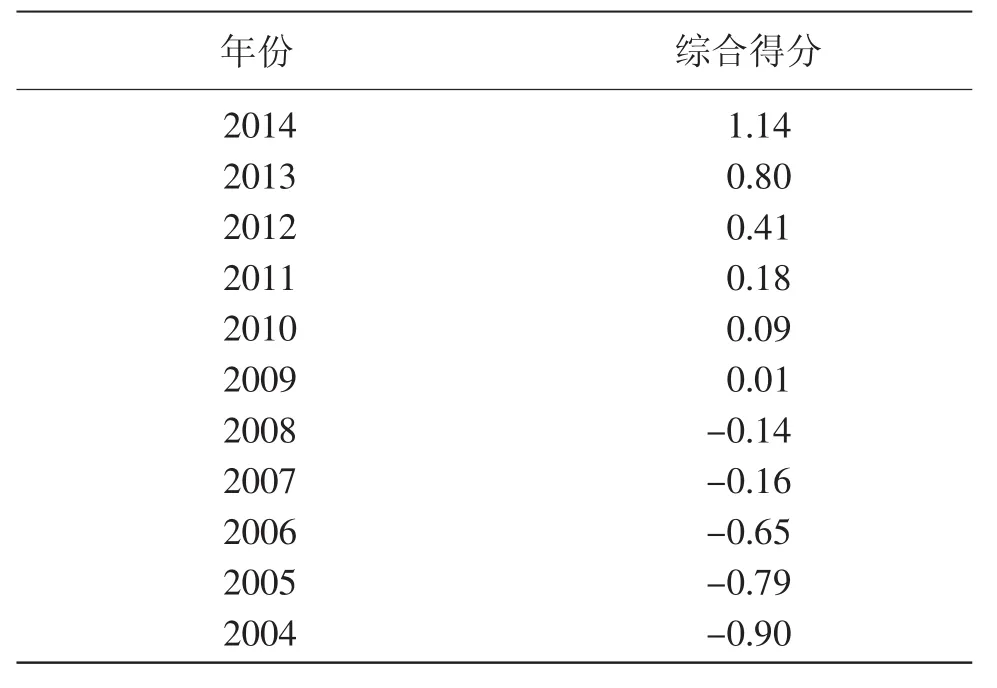

根据第九步计算得出2004—2014年武汉市依据性综合得分,见表5。

表5 2004—2014年武汉市宜居度综合得分

(二)分析结果评价

从表5可看出,武汉市城市宜居性总体水平呈现稳步上升趋势。城市宜居性综合得分由2004年的-0.90上升到2014年的1.14,宜居性水平不断提高。从2004年到2005年,宜居性水平提高较为缓慢,增长速度仅为12.22%。2005到2006年略有提高,但增幅较小。2006至2007年增长速度较快,达到75.38%,但未能保持,到2008年再次下降到12.5%。从2009年至2013年,是城市宜居性飞速发展时期,甚至在2010年达到8倍的增长率。从2009年到2013年,武汉市城宜居性的快速提高,主要有两方面原因。一方面,经济的平稳快速发展为其提供良好的物质条件。对比表4中的经济水平和公共服务这一综合指标的得分与表5中武汉市11年间宜居性的综合得分,可以看出,二者的增长趋势基本一致。2001年至2005年,该区域的经济发展和公共服务的得分均为负值,即在该区域的平均发展水平之下,其综合得分也均为负值,可见深受经济发展和公共服务水平的影响。另一方面,受到政府政策的鼓励。2009年以来,国内兴起宜居城市建设的浪潮。武汉市也在2006年修改的《武汉市城市总体规划》中提出建设宜居城市的目标。

从表2中单项成分来看,经济水平和公共服务对武汉市城市宜居性的贡献最大,达到61.163%。目前武汉已经成为我国中部重要的工业基地,高科技产业的快速发展也为武汉市的经济发展和城市宜居性注入了新的活力,人均GDP、人均可支配收入、人均消费水平支出、人均平均工资等持续稳定增长。在公共服务方面,城市公共交通、通讯、医疗卫生、水、电、气供应以及生活服务水平等都有了很大提高,给人们日常生活提供了极大便利。市环境治理的主成分方差贡献率是11.792%,其综合得分呈现波动变化趋势。从总体上来看,城市生活垃圾无害化处理率、工业固体废物综合利用率、生活污水集中处理率都有了很大提高,城市居民的人居生活环境良好。武汉市医疗卫生资源的主成分方差贡献率是10.569%,其得分呈现较大的波动性。从2004年到2006年,武汉市的医生人数、卫生事业床位数均呈现减少趋势,进而影响了这3年的综合得分。在之后的7年中,医院、卫生院个数略有减少,卫生事业床位数和医生人数均呈增加趋势,进而使得医疗卫生资源得分的增长速度呈现较大波动。声环境质量的方差贡献率为5.372%。在六个主成分中,声环境质量的综合得分的波动变化最大,主要是由于建设项目的增加或者减少而引起的。武汉市区域环境噪声平均值较为稳定,基本保持在54~55。但交通干线噪声平均值在不断增加,从69.1增加到72.5。这些变化表明,由于经济快速发展,人口进一步集聚,而轨道交通和地铁的发展没有与经济发展同步,导致目前武汉市城市交通异常拥堵,大气环境和声环境均较差。另一方面,城市轨道交通建设、地铁建设,以及商品房、住宅楼的频繁建设等也制造了大量的噪声污染。淡水资源量也呈现波动变化趋势,且没有规律性。其贡献率达到3.813%,这也表明充足的水资源是宜居城市建设的必需条件。总体来说,长江、汉江流经武汉,在此交汇,且武汉市降水丰富,武汉市人均淡水资源量充足。丰富的水资源是武汉市的城市特色,为武汉城市居民的用水提供资源条件。建成区绿化覆盖率的主成分方差贡献率达到2.783%,其综合得分波动变化较大,这在一定程度上反映了城市建设对城市绿化环境的改变较为频繁。

表4可知,建成区绿化覆盖率,在11年中,有7年的得分为负数,可见武汉市在城市规划与建设中,过分追求经济建设,而忽视了城市的绿化,导致大量城市公共用地被占,大量商品房、住宅楼取代了城市公园绿地。这在一定程度上反映了武汉市城市建成区绿化覆盖率不高,有待进一步加强城市绿化环境的建设。

四、提高武汉市宜居度的意见和建议

首先,保持城市经济持续稳定发展。经济因素是影响宜居城市建设的主要因素之一,是创建宜居城市的物质保证。因此,促进经济发展,提高经济实力仍应是以后武汉市发展的主要目标。武汉市应根据本身的特点和优势采用有针对性的经济发展策略,比如构建现代产产业体系,使农业现代化进一步推进,打造先进制造业基地,大力发展现代服务业等;完善科技创新体系,进一步强化政府创新,以便推进创新型城市建设。

其次,加强生态环境治理,提高武汉市的环境宜居水平。加强集中饮用水水源地保护与生活污水处理,有效控制大气环境、声环境、生活垃圾、固体废弃物污染,实行严格的监控措施,切实抓好降污减排与环境评估工作。加强城市公园绿地建设,提高建成区绿化覆盖率和人工公共绿地面积。

最后,加强基础设施建设。一是完善城市交通基础设施,进一步优化和完善轨道交通网络规划,加快客运换乘枢纽的建设,采取多种轨道交通相结合的方式。优化调整常规交通,控制小汽车、摩托车的使用,引导自行车使用转向公共交通。实施公交优先,优化公交线网,完善场站设施,提高公交服务的水平,建立便捷、舒适、经济的公共汽车网络系统。二是健全公共卫生和基层医疗服务体系,实现病有所医,切实缓解广大人民看病难看病贵的问题,促进人们方便就医。进一步加强城市通讯与电信服务,提高网络普及率。

[1]肖莹.武汉城市宜居性问题研究[D].武汉:华中师范大学,2007.

[2]金长春.我国中部地区省会城市宜居性比较研究[D].长沙:湖南师范大学,2011.

[3]高峰.宜居城市理论与实践研究[D].兰州:兰州大学,2011.

[4]梁文钊,侯典安.宜居城市的主成分分析与评价[J].兰州大学学报(自然科学版),2008(4):51-54.

[5]顾文选,罗亚蒙.宜居城市科学评价标准[J].北京规划建设,2007(1):7-10.