泛媒体时代下居民文化消费行为研究

——以福州市居民为例

2015-02-28谢莉莉

谢莉莉,施 玮,黄 晓

(福州大学 阳光学院,福建 福州 350015)

泛媒体时代下居民文化消费行为研究

——以福州市居民为例

谢莉莉,施 玮,黄 晓

(福州大学 阳光学院,福建 福州 350015)

随着数字技术、移动互联网的不断改进,人人皆媒体,时时微阅读的泛媒体时代已经到来,我国居民的文化消费观念和消费结构正悄然发生改变。现以福州市居民为例,通过对居民文化消费的内容结构、消费观念、消费方式等方面的数据收集和统计分析,发现居民文化消费呈现出文化消费意识主体化、文化消费内容丰富化、文化消费方式线上化三大特征,并提出受众主导、内容为王、渠道制胜的策略建议,以期为政府有目标有针对性地完善文化产业发展的政策措施提供有益的决策参考。

泛媒体;文化消费;实地调研

近年来新兴媒体大肆挺进文化产业,与传统媒体一同形成多媒体共存的泛媒介格局,社会进入大传播时代。作为居民消费活动重要组成部分的文化消费,也从十多年前的基于传统媒体的看报纸、打麻将、看电视为主发展到如今的基于新媒体的上网、看电影、拍视频为主,可以看出,媒体的发展会深刻地影响我们的生活和观念,改变文化消费群体的行为,尤其是知性一代和年轻一代的文化消费行为,使居民的文化消费烙上了特有的时代印迹。因此,我们以泛媒介为时代背景,分析新形势下居民的文化消费行为特点,从而为合理且更好地利用各种媒体工具发展居民文化消费市场提供参考。

一、概念界定

(一)泛媒体时代解析

媒体行业内,媒体数量的不断增多,新媒体类型的不断涌现及其多样化传播媒介和途径,为我们开启了一个全新的大传媒时代。互联网、数字电视、移动电视、手机、电子报刊、博客、车载电视、手机电视、短信、彩信、楼宇视频、IPTV、户外智能屏等以计算机信息处理技术为基础,以电信网络作为运作平台的媒体形态,似乎在一时间溢满我们的视觉、听觉甚至是触觉,与报刊、广播、电视三大传统意义媒体一起,带我们进入了“人人即媒体”的泛媒体时代。这样的时代下,信息源头得以延伸,传播渠道得以拓宽,传递速度得以加快,多种传播形式在新老媒体上交错进行,社会信息空前丰富,形成一种信息无所不在的局面[1]。

(二)文化消费的概念

1985年的一次研讨会上,中国理论界正式提出“文化消费”这一术语,此后许多学者对其概念给出了自己的解释。米银俊等(2002)依照马克思对个人消费的理解,认为文化消费是人们为了满足文化生活的需要对物质和劳务的消费,或者是人们为了自身发展的需要而对消费资料的消耗。[2]《中国文化产业发展报告》(2005)则指出,文化消费是一种精神消费,是消费主体在文学、艺术、教育、科学等方面的支出和消费活动。何志钧(2007)则认为文化消费就是人们为了满足自己的精神文化生活而采取不同的方式来消费精神文化产品和精神文化服务的行为。[3]55-56最权威且全面的莫过于苏志平、徐淳厚在其著作《消费经济学》一书中提到的,“文化消费是指对精神文化类产品及精神文化性劳务的占有、欣赏、享受和使用等,其实质是对社会以及他人提供的物化形态和非物化形态的精神财富的消耗,同时这种消费过程又是精神财富的消化、继承、积蓄、再造和创新过程。[4]14-16可以看出,学术界对文化消费本质的理解没有实质性差异,定义也是逐步趋于一致。鉴于此,本文将文化消费定义为与物质消费相对的精神消费,包括教育、文化娱乐、体育健身、旅游观光等方面,如对电影电视节目、电子游戏软件、书籍、杂志、艺术活动、网络娱乐的消费等。

二、泛媒体时代下文化消费调查分析

蒋原伦[5]66-68认为,媒介引导消费。媒体通过向公众提供资讯、新闻、娱乐服务等内容,培养了大众的文化消费观念、文化素养和文化消费行为。[6]基于互联网、通信及流媒体等技术的新形态媒体与传统媒体相互融合,手机电视、移动报刊等复合功能设备相继诞生,新的文化产品和文化服务工具不断涌现,居民的思想与行为受到影响并发生改变,原有的文化消费格局被打破,呈现出新的特点[7]。为探明泛媒体格局的出现对居民文化消费产生的影响,笔者以所生活的城市——福州为基点,对居民当下的文化消费行为展开调查,以下为调研情况。

(一)调查对象

由于本次调查的目的在于了解福州市居民的文化消费状况,因此本次调查对象为全市范围内的常住居民,以市区居民为主,调查对象为年龄在16-65岁的常住人口。

(二)样本选取和调查过程

2014年7-9月,笔者在福州地区共发放问卷500份,回收有效调查样本422份,有效回收率84%。本次调查地点多选择人群密集、人流量较大的点,如商务写字楼、商场、居民区、学校等作为调查地点,同时有一部分问卷来自亲朋好友。

(三)调查结果

1.样本特征描述

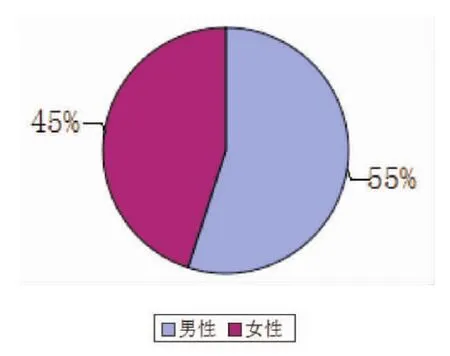

(1)性别构成。受访者的性别分布为:男性受访者232名,占总体受访人数的55%;女性受访者190名,占受访人数的45%。在实际问卷调查中,男性稍多于女性。(见图1)

图1 样本性别分布图

(2)婚姻构成。婚姻构成为:未婚受访者169名,占40%;己婚受访者253名,占60%。(见图2)

图2 样本婚姻情况分布图

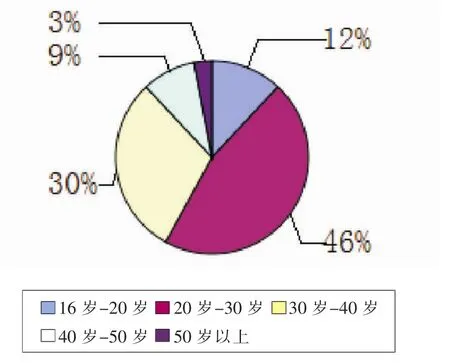

(3)样本年龄构成。受访者在16岁以上20岁以下为50人,占12%;21-30岁为194人,占46%;31-40岁为127人,占30%;41-50岁为38人,占9%;51岁以上为13人,占3%。(见图3)

图3 样本年龄结构分布图

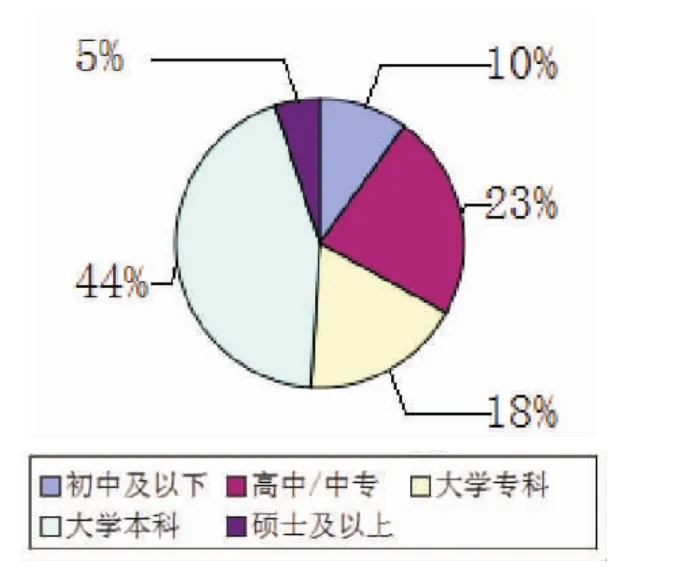

(4)教育程度构成。在被访者的教育程度分布中,初中及以下学历的占10%;高中/中专学历的占23%;大学专科学历的占18%;大学本科学历的占44%;硕士及以上学历的占5%。(见图4)

图4 样本教育程度分布图

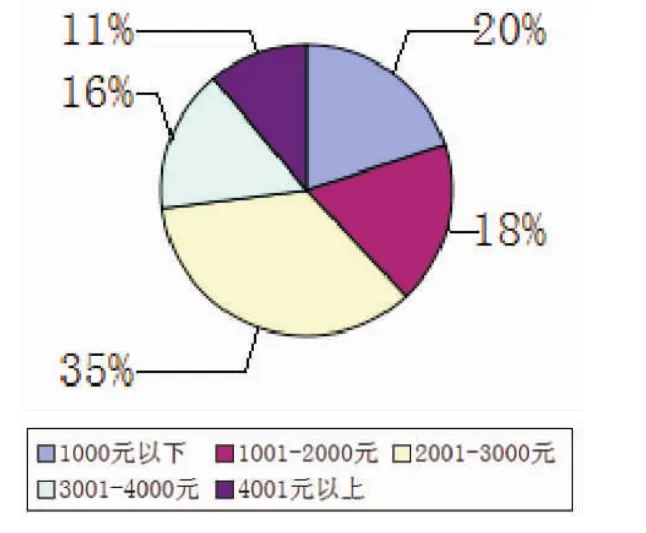

(5)个人收入构成。受访者中平均月收入在1000元以下的,如学生等,占受访者总体的20%;平均月收入在1001-2000元之间的占18%;平均月收入在2001-3000元之问的占到35%;平均月收入在3001-4000元之间的占16%;4001以上的占11%。依据2014年上半年福州市城镇居民个人可分配收入19054元可知,分布情况大体反映了福州常住人口的收入状况。①数据来源:2014福州国民经济和社会发展统计公报公布

图5 样本个人收入分布图

2.居民文化消费统计分析

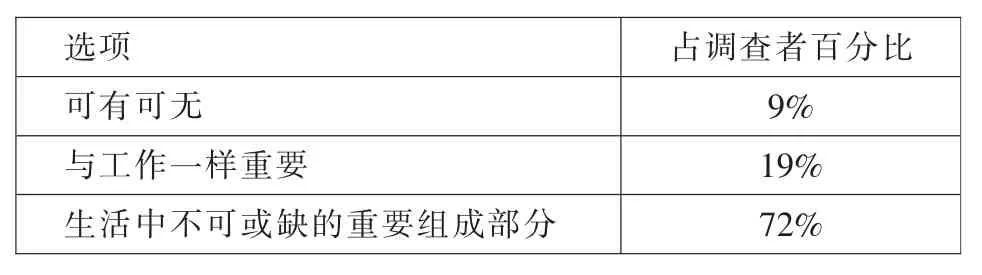

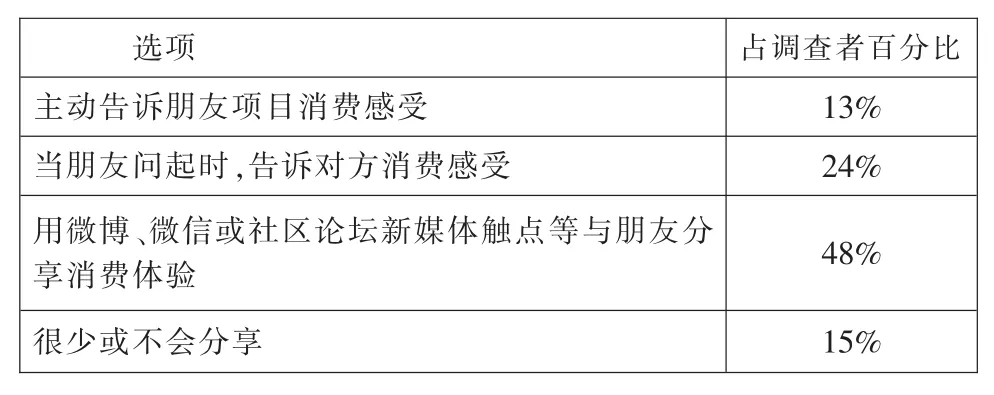

(1)消费观念。消费观念是人们对待其可支配收入的指导思想和态度,以及对商品价值追求的取向,是消费主体在进行或准备进行消费活动时对消费对象、消费行为方式、消费过程、消费趋势的总体认识评价与价值判断。为了了解福州市居民的文化消费观念及态度,笔者在问卷中设置了三个相关问题,包括“您认为文化消费?”“您的媒体消费偏好?”“当您进行了某项文化消费后,您更可能会?”。从问卷结果可以看出,几乎所有居民都认为文化消费是生活重要的组成部分,希望拥有更多的选择权和更大的选择空间,消费主体意识和自主选择意识正在加强。同时,微博、微信、新闻客户端、百度贴吧等各种新媒体触点的出现,引发大众互动分享的欲望,促进大众文化消费的交流。见下表1-表3:

表1 您认为文化消费:

表2 您的媒体消费偏好:

表3 当您进行了某项文化消费后,您更可能会:

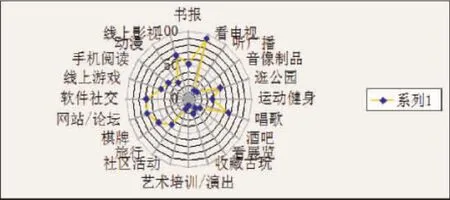

(2)消费内容。在福州市居民文化消费的问卷调查中,关于文化消费内容的调查,笔者通过面对面访谈,询问被调查者“您日常生活中进行的文化消费”。结果显示,当下居民文化消费活动种类多样,除了传统的看电视、棋牌、唱歌、书报等,还包括基于新媒体的网络论坛、软件社交、手机游戏、手机阅读、动漫、线上影视等,可以看出,随着媒体技术的日益进步,信息类消费与娱乐类消费逐步成为居民的主要消费项目,走入居民的日常生活(见图6):

图6 福州市居民文化消费内容

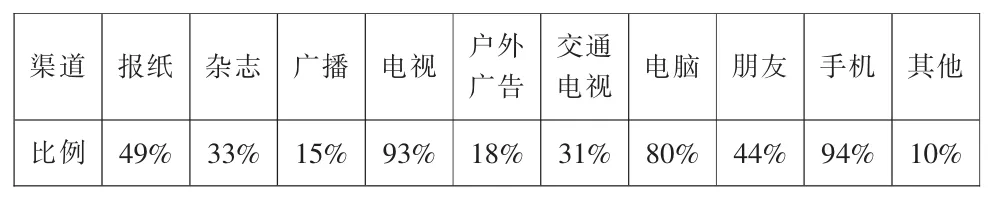

(3)消费渠道。在福州市居民文化消费的问卷调查中,关于文化消费渠道的调查,笔者设置了一个问题:“您平时获取文化产品信息的渠道”,分析发现,手机(94%)、电视(93%)、电脑(80%)是当下居民最常接触的三种媒介,结合互联网技术的电脑和手机,能适时、便捷地传递最新的信息、娱乐和资讯服务,满足了信息社会的人们对于信息和娱乐的需求。同时,除“其他”选项外,“广播”的信息传播到达率最低,主要与居民较少利用这一媒介形式有关。见下表:

表4 居民获取文化信息的渠道

三、泛媒体时代下居民文化消费特点

媒介种类的多元化及功能的多样化,扮演着大众消费意识的改变和增强的重要推进器角色[8]。上述的调研结果充分表明,泛媒体时代的到来给文化消费带来了新的理念,使居民的文化消费呈现出新的特点。

(一)文化消费意识的主体化

泛媒体为居民提供各类视、听型信息,默默教化、引导、影响、操纵居民的消费理念,越来越强烈地冲击和改变着民众的消费意识。[9]居民在文化消费过程中呈现出个性张扬,没有约束,没有教条,没有权威,思想、行为独立等自由主义和个人主义的特点,文化消费的自主选择意识增强,参与的积极性提高。同时,新兴媒体强大的交互功能又进一步使受众由被动的信息接受者转换为拥有自主选择权的接收行为的主体。例如弹幕电影的出现,充分表明了新时代新科技时代下,人们对文化项目的消费不再仅限于被动地接受,更希望能主动参与,表达自己的看法,抒发自己的感情,并与他人进行分享、讨论和交流,文化消费过程中主体意识和交互意识不断得到增强。

(二)文化消费内容的丰富化

大传媒时代,网络电视、手机电视、IPTV、移动电视等视听新媒体广泛融入人们的行为中,文化消费渠道拓宽了,文化消费内容得到极大延展。[10]对于民众而言,文化产品消费已经不再只意味着去书店、音像店、影、剧院等文化场所,不再只意味着书籍上的文字、客厅的电视声画,不再只意味着固定空间的文化汲取亦或甚至高雅而严肃的文化熏陶。泛媒体告诉民众,可以通过手机唱歌、阅读、购物,可以在日常生活中随时拍照、录制视频并上传网络与朋友分享,可以借由仿真设备在家里开展户外运动模拟训练,可以通过微信、微博进行社交、抢红包等。

(三)文化消费方式的线上化

随着互联网技术发展及媒体技术的进步,居民文化消费在传统媒介产品如电视、报纸、畅销书、杂志、音像制品、电影、广播的基础上,增加了电脑、手机、网络、平板等新兴媒介,且这些线上媒介正成为主流的文化消费方式。以休闲消费为例,在体育类、音乐类、旅游、娱乐等休闲产品或服务方面,以互联网媒介为主要消费方式的比例分布为63%、75%、76%、56%,远高于其他媒介方式。[11]通过线上渠道,人们不再需要离开自己长期生活和工作的环境,就可以体验休闲、教育、娱乐等消费项目。[12]原来要去现场感受演唱会直播氛围,现在可以通过电视和3D技术设备实现身临其境的即视感,原先要买报纸看新闻,现在可以通过手机阅读新闻,原先要坐在家里看电视,现在可以通过平板随时随地观看视频,原先要去培训机构进行学习,现在可以通过网络观看慕课自学。

总而言之,泛媒体时代下传统媒体与新媒体的共存与融合,为民众提供了更多的信息渠道,让民众实时了解社会动态和文化信息;在信息大量获取的基础上,民众的知识构成和消费观念悄然发生改变,消费的自主选择意识增强,参与的积极性提高,并逐渐意识到思想、行为独立性的重要程度。而随着媒介类型的增多特别是社交媒介的发展以及交互功能的普遍应用,人们之间的互动交流也变得更加频繁和重要,人们重视与朋友和他人进行分享和交流,以获取心理上的满足感,特别是女性朋友,乐于与身边的朋友、亲人或同事分享个人的文化消费行为;同时,民众又无时无刻不在接受着与文化消费有关的信息,譬如微信朋友圈、微博、电视、各种购物网站上,随处可见的旅游信息、电影信息、博览会信息等,这些都使民众对文化消费的兴趣随处被激发点燃着。而科技对消费方式和手段的创新又使得文化消费的门槛变低了,文化消费的内容丰富了,受众有更多的机会、更多的方式随时随地参与到文化消费活动中。

四、政策建议

通过以上的分析我们不难看出,媒体引领文化消费,泛媒体时代下城镇居民的文化消费行为呈现出新的特点。为了适应社会发展特征和人们的文化消费心理需求,促进泛媒体时代下居民文化消费的健康蓬勃发展。我们提出如下建议:

(一)受众主导

泛媒体时代的到来,使得受众形成以自主性、参与感和互动分享意识的主导心理。因此,对于文化消费提供者或设计者而言,如何满足民众的主导需求,成为首要关键点。笔者建议文化消费项目的供应方或设计者应从服务于受众的角度着手,通过各种途径了解受众需求,针对性地设计出受众喜欢且需要的文化产品或服务,同时以互动、即时、便捷为目标,为受众提供具有更多交互机会的文化消费项目,实现受众之间交互、选择、讨论的需要,充分调动受众的参与积极性,提升民众进行文化消费的意愿和热情。

(二)内容为王

传统媒体有品牌、有人才、有态度、有立场、有内容、有深度,新兴媒体有平台、有渠道、有形式、有互动、有速度、有空间。传统媒体可以依托统一的互联网平台,与新兴媒体资源共享、集中生产制作,将原本分属于各自领域内独立成型的内容形态进行融合,扩展信息的数量,形成多类型、多角度、多层次的内容产品,满足民众对文化消费项目的创意化、多样化需求[13,14]。此外,媒体还可以灵活地借助外界力量,开展文化活动的个性化定制,或充分调动现有受众和潜在受众,参与到文化活动内容的制作中。

(三)渠道制胜

技术驱动应用,终端决定消费。泛媒体为大众开启大传媒时代,多种媒体共存,以互联网和移动网络为主的传播介质呈现传输及时高效、使用方便快捷、网络平台开放、内容产品丰富、价格基本低廉等特征,成为当前居民文化消费的新方式,越来越多的民众摆脱原本单一化的媒介选择和消费方式,通过线上平台开展文化消费。为了保证居民越发增多的线上文化消费,要求广电和电信需要充分发挥各自的优势,努力共建三网合一,将电信网、有线电视网和计算机网络融为一体,促进新旧媒体更好地融合,满足民众多元化的消费方式诉求,为民众线上文化消费筑起坚实的堡垒。

[1]张淑华.泛媒体时代的网络批评与舆论监督[J].新闻爱好者,2009(10).

[2]米银俊,王守忠,孙浩.浅析《资本论》中的文化消费[J].地质技术经济管理,2002,24(3).

[3]何志钧.文艺消费导论(第1版)[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[4]苏志平,徐淳厚.消费经济学(第1版)[M].北京:中国财政经济出版社,1997.

[5]蒋原伦.媒体文化与消费时代[M].北京:中央编译出版社,2004.

[6]曹茹,黄璐.媒体“第一市场”如何促进文化产业的发展——探寻河北文化产业发展之策[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2009(6).

[7]陈冲,张丰.论网络媒体对当代大学生消费行为的影响[J].新闻界,2008(6).

[8]曹乃甲.当前大学生文化消费的特点与教育建议[D].济南:山东师范大学,2012.

[9]盛坚毅.媒介对消费的作用与影响[J].中国广播电视学刊,2007(1).

[10]董文杰.视听新媒体与文化消费研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[11]DCCI互联网数据中心.2010-2011年中国互联网市场数据发布 [EB/OL].(2011-01-17)[2014-12-15].http://www.dcci.com.cn/ down/weifb.pdf.

[12]黄金文,尚凤标.网络时代下的居民文化休闲与休闲文化消费市场的可持续发展[J].艺术百家,2012(4).

[13]詹新惠.传统媒体与新兴媒体在博弈中融合——互联网20年对新闻传播的影响分析[J].青年记者,2014(15).

[14]杜琳.媒介融合背景下融合新闻传播效应与策略研究[D].锦州:渤海大学,2014.

(责任编辑:章永林)

G05

A

1008—7974(2015)06—0067—05

2015-08-17

福建省社科青年项目“基于扎根理论的闽台新型农村社区建设模式研究”(2014C080)

谢莉莉,女,福建平潭人,硕士,讲师;施玮,女,湖北宜昌人,讲师;黄晓,女,福建福州人,硕士,助教。

10.13877/j.cnki.cn22-1284.2015.11.015