社会信任理论视角下的慈善组织公信力重建

2014-12-12孙春霞

孙春霞,沈 婕

(华中科技大学公共管理学院,湖北武汉 430074)

引言

慈善组织是社会保障体系中的重要组成部分,是继市场分配、政府税收分配后的第三次分配主体。近年来,随着媒体曝光慈善机构的腐败现象、捐赠款项使用去向不透明等原因使得我国的慈善组织公信力急剧下降,社会捐赠款项日益减少。正如新任中国红十字会副会长赵白鸽提出的疑惑“郭美美事件”是如何在短期内毁掉百年历史的红十字会?究其原因在于慈善组织公信力的缺失。本文主要以社会信任论为基础,对我国慈善组织公信力重建进行分析并探讨提升其公信力的对策。

一、社会信任理论:慈善组织公信力重建的理论基础

信任弥漫于社会生活中,影响着人们彼此之间的交往。信任是一个多维度概念,在社会生活、经济生活和政治生活中有着不同的内涵体现,而社会信任是一种人际交往概念,“是社会文化规范和社会制度的产物,他是建立在法理和伦理基础上的一种社会现象”。[1](p30)

第一,从个体角度来看。个体信任的影响因子主要由受信者人格、施信者能力以及双方关系的建立所构成。一个人是否采取信任行为主要受两方面因素的影响,一是对守信者失信概率的判断,二是对其失信可能带来的损失进行估算从而判断个人的承受能力。

科尔曼的理性选择论重点研究了理性人的信任行为。理性人做任何事情都是以满足个人利益为目的的。在是否采取信任行为问题上,理性人的出发点在于“一是潜在收益与潜在损失相比孰轻孰重;二是对方失信可能性的大小”。[2](p362)即理性人彼此不断地进行博弈以达到“帕累托改进”,①它是指在某种经济境况下,通过适当的制度安排或交换,至少能提高一部分人的福利或满足程度而不会降低所有其他人的福利或满足程度,即一个人福利的增加不会导致其他人福利的减少。如果他们预期其所得可能大于其所失,则他们之间会产生信任。反之,则不会建立信任关系。而社会信任就是在这种反复的理性博弈中产生的。在这种理性博弈的过程中信息的获取是理性行动者采取行动的关键因素,能否获得相关的信息决定了社会信任是否能产生。科尔曼认为作为理性选择所产生的社会信任是以法律规制为前提的,因而任何理性选择都来自于他们对于法律法规的理解程度。因此,法律法规是社会信任的基石。

受信者和施信者双方关系的建立也是信任形成的基础之一。格兰若维特的“嵌入理论”[3]认为现实生活中经济行为者很少依赖普适的道德或制度约束以减少麻烦,转而通过嵌入在具体的人际关系网络中所产生的彼此信任感来减少欺诈感。因此,社会信任这种关系的产生更多的是依赖于双方的亲密度。这种亲密度会增加经济行为者在人际关系网络中互动的频率从而维持社会秩序。

第二,从制度角度来看。信任是一种预期行为,是在缺少相关信息的情况下做出的行动决策,其不确定性需要社会机制补充。这种补充逐渐内化为个人行为进而形成普遍的社会约束力,从而降低行为的不确定性,增加社会信任度。信任本身就是制度的化身,它是对制度有效性认可的表现形式。补充机制发展为制度后不仅包括社会公认的非正式性约束也指具有国家强制力的正式性约束。

非正式性约束是指人们在长期交往中无意识形成的,具有持久的生命力,并构成具有遗传性特征的文化的一部分。它主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习性、意识形态等因素。福山认为信任基于文化道德,强调文化对于经济发展的重要意义,指出社会信任在提高一国的经济效率和效益、促进一国文明社会的健康发展等方面有积极作用。他还认为社会信任是某种社会时期所共享的文化产物,具有代代相传的特性。不同的国家具有不同的文化道德规范从而具有不一致的社会信任模式和程度。例如,中国的文化主要是受传统儒家思想的影响,而美国的文化更多的是受基督文化的影响。从而,中国的社会信任度较低,家族关系概念很强,而美国的社会信任度往往较高,能够产生较高的自发社交行为。

正式约束是指人们根据经济生活的发展,社会制度的变迁所自发创造的适应性法律法规。一个健全良好的制度环境有利于社会信任的产生,而完备的制度环境有赖于有效政府的存在。政府作为公共权力的实行者和法律法规权威的维护者有义务为公民提供社会安全网。有效的政府在维护和发展社会信任时应该奖惩分明,降低公民因失信所遭受的风险,允许他们通过反馈渠道表达其对政策实施的满意度。在官僚集权体制下,政府一手遮天的行为很难有信任度存在。所以,民主和信任是相互依赖,相互发展的。

这种客观秩序如果纳入经济范畴体现为行业规范。现代社会中,企业法人的交换行为是一个普遍存在现象。而如何在交换过程中规避风险是每个行为参与者所要考量的问题。在交换的博弈过程中,交换双方彼此达成一系列的约定和条款,对这些约定和条款的践行就依赖于信任。即信任保障交换行为的持续发生。行业规范通过资格考察、资格认定等方式约束行业成员行为并通过预期的失信损失迫使双方履行约定以达成互利和均衡。

第三,从信誉角度来看。组织要想获得信誉美名要靠长期诚实、公平的履行诺言。信誉作为社会资本的一种特殊形式具有以下特点:第一,排他性。是指信誉对于所有者的强烈依附性,它与其所有者是共生共存的关系。必须两者配合使用才能达到特定效果并且不为他人所借用。第二,互利性。指所有者在使用信誉这种社会资源时可以获得互惠互利的效果,并且能够有效地提升集体行动的效果。第三,经济性。指信誉并不是一种一次性消耗品,他的经济实惠之处在于一旦形成就可以持续使用。所有者对其的使用和投入可以使它的有效性和辐射范围得到增加。

普特南在《使民主运转起来》中提出信任是社会组织的重要特征之一。[4]他深度研究了社会信任推动社会民主化发展和社会经济发展方面的作用,认为信任与社会网络、公民参与及社会互惠规范四维一体地构成了社会资本。四者相互促进才催生了社会生活中的合作,同时使得集体行动成为可能。正是社会中互惠互利的合作行为才在一定程度上限制了投机主义行为的发生和人们信任水平的提升。社会网络同样加强了人们在交往中的亲密度,进一步促进了社会信任的发展。公民参与能够提供监督因而在很大程度上提升了社会信任的质量。互惠合作、社会网络和公民参与相互交融产生了社会信任,由此催生了高效的社会资本。正是这种高效社会资本的存在,才促使认同社会规范的人们通过集体行动来解决问题,进而提高效率,发展经济和推动民主。

二、公信力危机:我国慈善组织发展的主要困境

公信力是慈善组织持续健康良性发展的一个无形保护网。中国慈善事业起步晚、发展慢。中国慈善组织公信力的演进更是缓慢。从中国青少年发展基金总会的“中非希望工程”到中华慈善总会的“尚德诈捐门”再到热度持续不退的红十字会“郭美美事件”,我国慈善组织的公信力已然脆弱不堪。公信力危机正威胁着我国慈善组织的生存。

(一)慈善组织公信力内涵。

慈善组织作为非营利组织的一种应该是通过相互合作和人道主义来维持其发展运行。慈善组织的善款来源除了政府财政扶持之外主要来自社会个人和公司团体的捐赠,所以其运营和发展需要社会公众的信任。公信力则毫无疑问地构成了慈善组织的核心动力。

公信力的概念源于英文词Accountability,指为某一件事进行报告、解释和辩护的责任;为自己的行为负责任,并接受质询。公信力强调在社会公共生活中,公共权力面对公众交往以及利益交换时所体现出的一种公平、正义、效率、人道、民主、责任的信任力。公信力既是一种社会系统信任,同时也是公共权威的真实表达。

慈善组织的公信力从字面意义来理解就是公众对于慈善组织信任程度的概括,即慈善组织自身获取社会公众信任度的能力和社会大众对慈善事务的参与程度。体现为慈善组织对于社会大众的影响力和号召力以及社会大众对慈善组织的满意度和认可度。

(二)慈善组织公信力锐减的现状分析。

随着媒体曝光的中国红十字会“郭美美事件”、玉树赈灾的“万元帐篷”和各明星及社会名流的“诺而不捐”等诚信问题极大地降低了公众对于我国慈善组织的信任感。我们虽然清醒地看到全民声讨的浪潮中不乏谣言的存在,但是公众却选择直接忽视或者否定官方公布的任何数据和报告,对于曝光的问题和数据的真实性却穷追不舍,甚至对于未经证实的谣言采取全盘接受的态度。这种态度虽然过于极端但也从侧面反映出我国慈善组织正面临公信力锐减的危机。

从全球范围来看,我国的慈善捐赠水平不论从全国捐赠所占国民生产总值的比重还是人均捐赠数量都较为落后。“美国2011年的慈善捐赠总额达到2984.2亿美元,占其GDP的1.98%,其人均捐款约为962.6美元,是中国人均捐赠数额的97倍”。[5](p2)然而,“郭美美事件”的爆发对于我国慈善组织的发展更是“雪上加霜”。

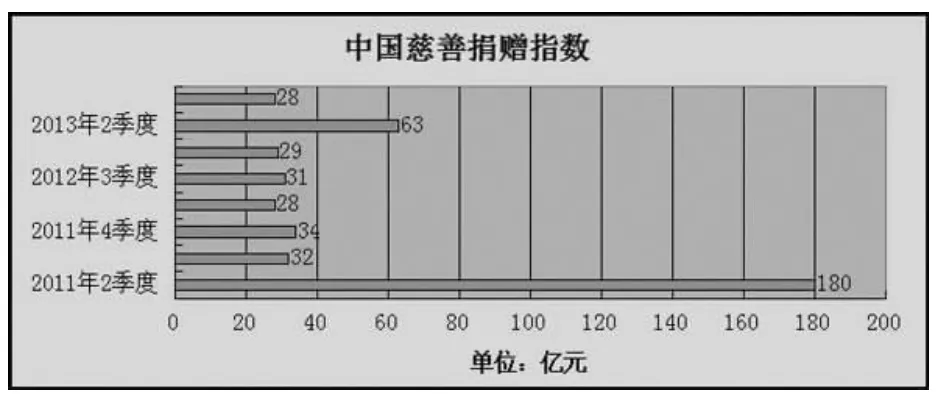

图1

如图1所示,“郭美美事件”产生的“蝴蝶效应”导致善款捐赠指数从2011年2季度的180亿元,到4季度捐款指锐减至30亿元左右,降幅到达83.3%,并且这种低迷走势、小幅波动的状态一直持续到2013年2季度。虽然慈善组织受捐数额大幅度下降,但全国接受善款总额变化并不太大。根据《2011年中国慈善捐赠报告》[5](p187)显示,2011年1月-8月,全国接收捐赠总额为283.55亿元。其中,3月-5月捐赠总额为150.98亿元,6月-8月捐赠总额为121.03亿元。这说明人们的捐赠意愿并未因为郭美美事件大幅降低。发生变化的是对受赠单位的选择。善款更多是通过对点链接进行捐赠。2011年3月-5月,全国慈善组织接收捐赠数额为62.6亿元,6月-8月全国公益慈善组织接收的捐赠数额仅为8.4亿元。与此对应的是政府和点对点的个人捐赠数量由3887万元直线增长到1.27亿元。充分证明了公众选择慈善组织进行捐赠的行为减少,从某种程度上反映出对慈善组织的不信任。

三、三重缺失:慈善组织公信力锐减的原因

我国慈善组织正面临着一场巨大的“问责风暴”。公众认知程度低、相关法律制度不完善、信息披露不透明的三重缺失使得他们无力阻止这场风暴的发酵。我国慈善组织本身就面临着慈善环境不成熟的窘境,而一系列慈善丑闻的爆发犹如压在“骆驼身上最后一根稻草”,使得我国慈善组织发展更是举步维艰。

(一)公众认知的缺失。

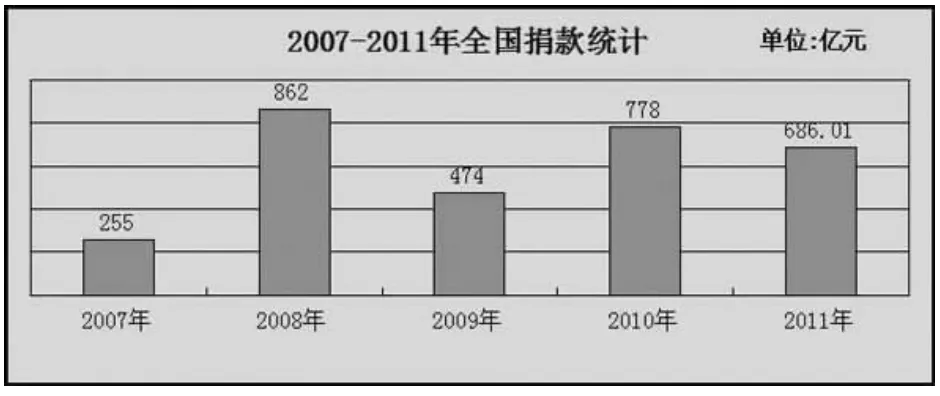

社会大众的参与度反映了一个国家慈善事业的发展情况和其影响力的覆盖范围。目前,我国公众对公益慈善的关注更加专业,越来越多的人们通过新媒体对慈善组织进行问责。与此相对应的是,我国公民对慈善活动参与较为不足。根据图2所示,2008年的汶川大地震点燃了我国民众的捐款热情,捐款数额在08年达到近年来的峰值。但是2009年的捐款数额急剧下降了45%,只有474亿元。2010年我国的自然灾害较多再一次激发了全民募捐的热潮,捐款额达到778亿元,同比增长64%,到2011年捐款数额小幅下降为686.01亿元。这意味着我国公民的日常性慈善捐赠和长期救助行为并不常见,其捐赠活动主要表现为临时性和救灾性。

另外,从企业角度来看,我国大陆参与过慈善捐赠活动的注册企业不超过10万家,近98%的企业在其发展过程中根本没有参与过慈善活动,更不用谈在慈善组织中设立慈善基金会或者冠名捐赠项目。《2011年中国慈善捐赠报告》数据显示,我国企业捐赠行业主要集中在房地产和制造业,所占比例高达50.4%,金融业和社会保障组织虽然位列2、3位但所占份额仍然较少。这种行业偏差大,重点捐赠企业主要集中于高利润行业,社会各行各业的参与度不均衡的事实也加大了我国慈善组织在劝募范围和程度上的难度。

图2

(二)法律制度的缺失。

我国慈善组织从建立到发展都具有十分浓厚的中国特色,不同于美国慈善组织的企业建立模式,我国的慈善组织需要挂靠政府部门才能设立,形成了“一个部门,两个牌子”的状况,即我国慈善组织的设立首先要满足两个标准:第一,挂靠某一政府部门或者政府授权的组织;第二,任何慈善组织的成立必须要保证其所在行政区域内没有业务相同的民间慈善组织成立。这意味着慈善组织的成立首先就要“抢得先机”。其次,这种唯一存在性又只能依靠政府部门的指导才能开展业务。如此业务办理程序难免导致我国慈善组织官僚气息浓厚,作风行政化严重。

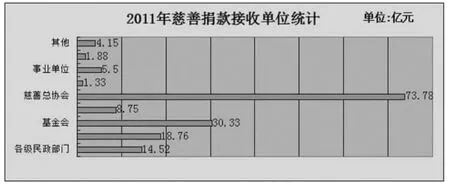

不仅如此,国家对于慈善组织的税务优惠政策也具有一定的导向性,即企业和个人只有通过国家指定的非营利机构进行捐赠才可以扣除一定比例的企业所得税和个人所得税。由图3可以看出,我国2011年慈善捐款主要接收单位是慈善总协会,数额高达73.78亿元,基金会和各级政府部门次之,社会慈善团体所占份额较少。这表明我国政府对慈善组织的税务优惠政策压榨了民间慈善组织的善款来源,使得更多的慈善捐赠流向国家控管的慈善组织。如此政治背景下的慈善组织难免具有效率低下,成本难控的劣势,从而进一步降低了其在社会和民众中的公信力。

合法性则是慈善组织开展慈善活动的前提条件也是社会公众参与慈善活动最基本的认证要求。但是我国目前还没有一部明确针对慈善组织监管的法律,导致我国很多的慈善组织特别是一些民办慈善组织的合法性地位一直难以界定,一些慈善活动难以开展。同时也使得部分慈善组织处于政府监管的范围之外。因此,如果不进一步完善我国慈善法律体系,而仅仅依靠道德理论标准或依赖慈善组织内部监督的良好运行,是难以保证慈善组织公信力的。

图3

(三)信息公开的缺失。

慈善组织需要打造一个“透明口袋”来进行公信力建设,即要建立一个透明完善的信息公开平台。中国人民对于社会弱势群体并不缺少爱心,他们缺少的是对慈善组织的信心。打造“透明口袋”才能弥补我国慈善组织信息公开的缺失,加强对其多方位监督,才能重建其公信力。

我国慈善组织信息公开缺失主要是由于:第一,政府部门介入过多导致慈善组织的行政依附性强,在组织决策、人员选派和善款流向方面缺乏独立决策能力导致可公开信息较少;第二,独立垄断性经营导致我国慈善组织缺乏竞争意识。组织对社会公开其发展现状的相关信息不仅是社会负责任的表现,同时也是提升社会监督力度和社会认可度的体现。然而,我国一些大型的国营性慈善组织鉴于政府相关政策的扶持,认为没有必要同其他民办慈善组织竞争慈善资源和项目,所以他们自身没有动力去加强行为的公开性和透明度;第三,慈善组织自身运作的缺陷导致其不愿公开信息。我国慈善事业的起步较晚,内部从业人员专业性差,组织运行机构规章混乱、内部监管机制犹如摆设等事实导致其对信息公开抱有抵触和排斥情绪,这从主观上就遏制了“透明口袋”的建设;第四,慈善组织进行信息化成本高昂,重复建设严重的现状也拖慢了信息公开平台的建设。我国慈善组织信息公开的缺失阻碍了社会大众的监督视角,信息公开的延迟性也会使人们对于信息的准确性和真实性存在质疑,从而导致全面的信任危机。

四、困境求索:慈善组织公信力重建的对策

如何使慈善组织摆脱公信力困境是确保我国慈善组织持续良性发展的首要任务。以社会信任理论为视角,从道德文化、制度规范和行业发展三个角度提出建设性意见以提高中国慈善组织的公信力。

(一)道德文化建设:培养公民现代化慈善价值意识。

道德文化是社会信任产生建立的基础。社会道德文化是促进慈善组织公信力产生的必要条件。慈善组织是一个道德性的团体,社会大众对其存在和发展有一定的道德预期标准。只有当慈善组织的运行理念和发展目标与公众内在的道德文化标准相契合的时候,公众才能对慈善组织报以信任。所以,从道德文化层面提高公民的慈善价值观是提升慈善组织公信力的基础。不能否认的是,中国人民在大灾大难面前团结一致,相互帮助的仁爱观念是存在的,但是由于传统思想的禁锢,慈善价值意识尚处于萌芽还未形成观念,公众对于慈善组织及其活动仍存在认识偏差。现代慈善组织不仅仅是对于弱势群体的怜悯、施舍和同情,而更多是以平等、互助和关怀的视角来体现人文关怀和人道主义救助。因此,努力建设一个全民参与的慈善文化是慈善组织公信力重建的道德基础。

对于公民现代化慈善价值意识的培养,新闻媒体也要参与其中并作为主要的推动者发挥作用。随着网络新媒体的发展,新媒体技术捐赠和微博问责等新型的监督模式不容忽视。目前,我国新媒体技术捐赠已经开始起步。“腾讯公益网络”、“支付宝公益”和“新浪微博公益”等平台的出现为我国建设慈善网络化发展提供了一个良好的开端。但是,近年来新闻媒体沦落为炒作和商业宣传的工具忽视了传播慈善文化的内涵现象较为普遍。因此,新闻媒体应该将重点转到道德文化普及方面。加强对慈善活动和慈善项目的报道,引导公众视线聚焦于慈善,增加他们对于慈善组织运营的了解。通过报道慈善资金的来源和流向等方面为公众提供监督的视角和平台。同时,加大对普通公民慈善行为的宣传,号召社会群体加入慈善行列,甚至吸引专业人员参与到慈善活动中。为培养全民慈善的文化环境打下坚实的基础。

(二)法律制度建设:加强慈善组织公信力重建的基础。

慈善组织区别于其他组织的特征在于其公益性,但作为一个法人组织其设立和运行都要在法律许可的范围内。这种合法性才能使得社会公众按规范获得慈善组织相关信息并对其行为做出合理性预测,理性的社会公众才会在经过利益衡量对比分析后采取信任行为,慈善组织的公信力才能产生和发展。

法律方面,我国关于慈善组织管理的相关法律法规比较欠缺和滞后。政府应该根据慈善组织的实际发展情况出台针对性的慈善法律。首先就要降低慈善组织的准入门槛,改变“双头领导”的现实。可以逐步从分类管理过渡到统一登记管理制度,发放经营许可证。其次,给予民间慈善组织相应的税收优惠政策和税收申报流程的简化,一方面有利于帮助慈善资源流向更多的慈善组织从而扩大受惠的弱势群体,另一方面有利于增加民众进行慈善捐赠的积极性。

政府领导方面,政府应该逐渐弱化其在慈善组织中的地位和作用以减少慈善组织的官僚性和行政化作风。政府应该放权管理,加大慈善组织的自主运营能力和组织管理决策能力,从而有利于提升其积极性和主观能动性,进而增加其社会贡献率。同时,政府要加强“透明口袋”建设,为公众进行慈善监督提供更大的可预见性和确定性。要通过法律法规的设立将信息公开逐步内化为慈善组织的义务,使其自愿定期公开捐款数目、款项使用、人员成本等信息强化其公信力。法律制度的建设造就了慈善组织稳定发展,这种稳定性又增加了公众对于慈善组织的信任,在此基础上,慈善组织可以进一步扩大其劝募对象和影响范围而得到持续发展。如此良性循环将带动我国慈善组织的发展势头。

(三)行业系统建设:强化慈善组织内部自治和行业监督。

优化慈善组织的内部自治及加强慈善从业人员专业化建设,建立行业监督和评估机制,促进慈善组织彼此的交流与合作,形成有效的行业互律是强化我国慈善组织发展的内核动力。建立一个以打造优良慈善信誉为目的的行业是规范业内每个慈善组织活动的资本保障,是提升整个慈善活动秩序的外在指标,是增强社会信任提升慈善组织公信力的无形资产。

内部自治方面,慈善组织的公信力建设不能仅仅依赖于外部监督机制而更应该强化内部自治能力才能产生质的飞跃。首先,要进一步落实慈善从业人员的专业性,不能只依靠志愿者的参与来维持组织运行,要吸收财务、审计和税务等方面的人才综合管理慈善组织的资源。同时,政府公职人员的比重要进行控制以保障慈善组织根据市场进行反映的内部决策能力。其次,制定系统完整的规章制度,明确各部门权限和职责,细化各人员的工作内容和范围,强化人才建设和绩效考察从而提升慈善组织的工作效率和公众形象。系统、高效、有序的组织形象建立带来的是慈善组织的社会公信力的重建。

行业互律方面,我国应加快建立行业准入机制,明确规定相应的行业标准来规范慈善组织的活动。要对全国的慈善资源进行系统整合,加强各地慈善组织的交流和沟通,打造相互学习借鉴的氛围,促进中国慈善事业的发展。同时,引入第三方评估机制。第三方评估机制由于其客观性能够起到对慈善组织的监督和促进作用,提升其公信力。我国针对慈善组织的第三方评估机制需要得到完善和规范,在评估主体、评估方法、评估时间和评估反馈等方面都有待建设,因此要加强行业内独立第三方评估主体的建立,为行业内的慈善组织提供客观、公平和公开的评估来增加慈善组织的社会公信力。力求将公民舆论道德评估、法律制度保障和行业自律监管三种力量结合在一起,对慈善组织运作形成一种持续稳定的制衡力,有效地提高慈善组织的公信力,促进其健康发展。

募捐方法方面,以红十字会为例,我国2011年全国红会的收入为4198亿元,政府拨款占27.7%,社会捐赠占68.29%。[5](p203)说明我国慈善组织主要资金来源于社会捐赠,而过多过频的劝募行为将会降低企业运营的经济效率和人们的捐赠热情,增加企业和个人的捐赠压力。在名目繁多,机构众多的现实情况下,联合劝募这一方法将具有较大的可操作性和高效性。联合劝募既增加了慈善组织募捐的可信度,同时也加强了信息统一管理、信息统一披露和公益支出方面监管的整体性和权威性。

[1]福山.信任:社会道德与繁荣的创造[M].彭志华,译.海口:海南出版社,2001.

[2]科尔曼.社会信任理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学出版社,1999.

[3]Granovetter.Mark.Getting A Job:A Study of Contacts and Careers[M].Cambridge,Mass:Harvard U-niversity Press,1974.

[4]普特南.使民主运转起来[M].王列,赖海荣,译.南昌:江西人民出版社,2001.

[5]孟志强,彭建梅,等.2011年度中国慈善捐助报告[M].北京:中国社会出版社,2012.