磁州窑瓷枕面“桥纹”装饰题材

2014-10-21张振海张增午

张振海 张增午

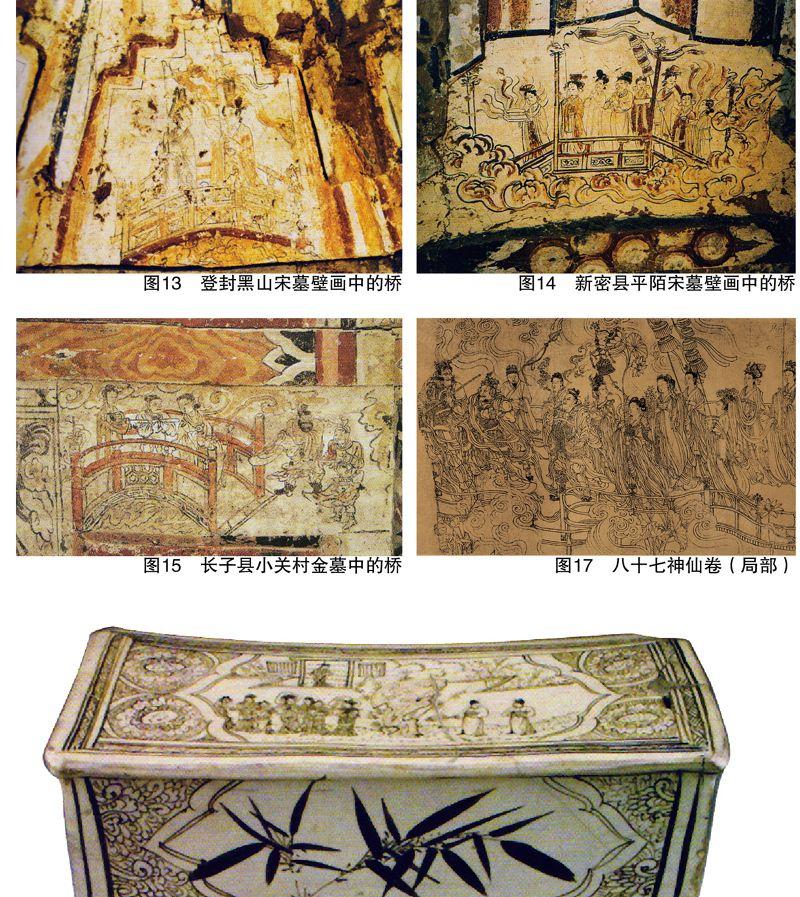

目前发现的有关桥与人物装饰题材的瓷枕有5件,大致可分为A、B两型。

A型以磁县中国磁州窑博物馆收藏的白地黑花长方枕为代表,长38.5、宽17.7、高14.5厘米。枕前墙开光内绘墨竹,后墙绘折枝牡丹,两端绘牡丹,枕底面印有上荷叶、下荷花承托的竖式“古相张家造”窑戳。枕面菱形开光内绘一行人马过桥,三名骑马人头戴软脚幞头,身着圆领或交领长袍,足蹬黑靴;其身侧后有两侍卫,前一名高擎宝盖,后一名举幡状物,右边桥头跪一人,举仗托盘。右桥头边站立四名侍卫,手持仪仗(图1)。

B型瓷枕也是磁州窑博物馆收藏,出土于磁县南来村西岗古墓。该枕为白地黑花,长44、宽19、高17厘米。前立面绘狮子绣球,后立面是一只蹲卧的猛虎,两端绘牡丹花朵,底部印有竖式双栏上莲花、下荷花“张家造”窑戳;枕的上面绘一桥,桥的立柱横楣上写着一个“桥”字,桥柱右侧站立二人。此种图案被认为是“相如题桥”(图2)。

上博收藏一件金代磁州窑白地黑花枕,也属于B型,长31.1、宽16.8、高13.9厘米,底部印有“李家造”窑戳。前立面绘墨竹,两端为团花。枕上面的开光内主题图案较为粗糙,远处山峦,近处一木桥,桥门前立二人(图3)。

还有A型瓷枕两件,一件为邯郸市私人收藏,下部残损较甚(图4);另一件是广州私人收藏一件(图5)。

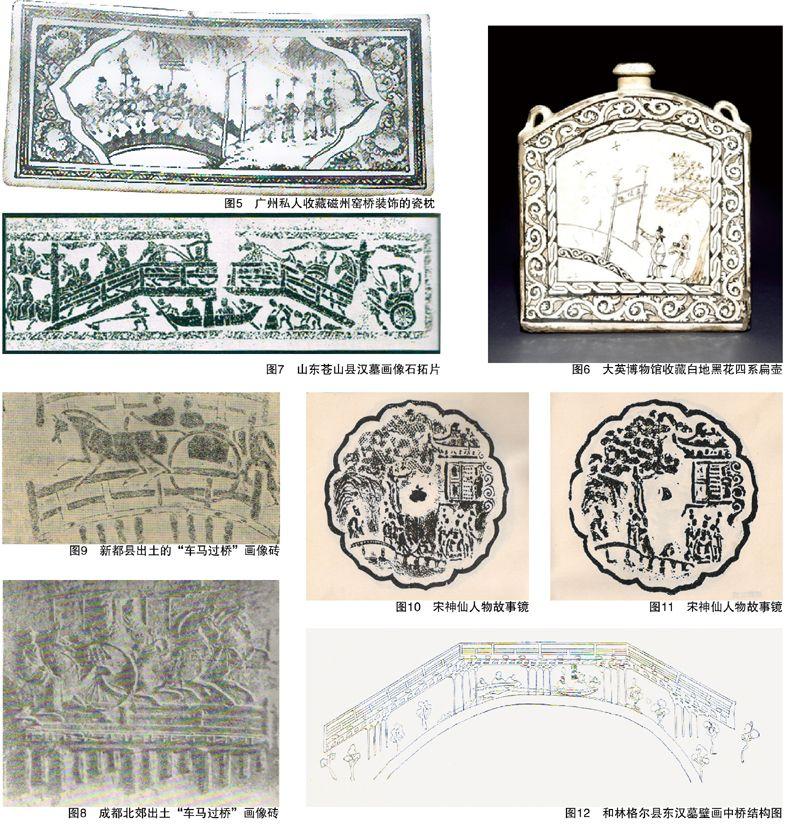

在大英博物馆收藏有一件肩部书“羊羔酒”三字的白地黑花扁壶,壶两面为人物画,画面与B型瓷枕相同。其中一面绘一桥,桥的立柱门楣上写有“升仙桥”,桥右立二人,空中飞翔三只仙鹤(图6)。

史树青于1979年在《历史教学》著文《一方磁州窑历史故事枕》,认为磁州窑博物馆收藏的瓷枕画面是反映赵匡胤“黄袍加身”的“陈桥兵变”。马小青在《磁州窑“豫让刺襄子”绘画枕考》一文中认为是“豫让刺赵襄子”的“豫让桥”。庞洪奇《元代“豫让刺襄子”绘画枕质疑》一文则认为是唐太宗李世民与颉利可汗在便桥歃血结盟,智退突厥兵的故事。还有学者认为是与邯郸梦文化起源有关的唐代传奇李公佐《南柯记》。

隨着近年诸多考古材料的公布和文献整理,研究成果进一步推进,也为桥纹装饰的研究提供了新的视野:

1.汉代画像石上的桥与人物故事

早在汉代画像石上就有关于桥和人物的装饰图形。1973年,山东苍山县发现汉墓中前室东、西两壁的上层,雕刻一幅有丧葬车马行列的画像,根据墓室中的题记,西壁的画像表现了送葬的车马过卫(渭)桥的场景;东壁的画像则显示送葬的队伍抵达一个门扉半启半闭的建筑(都亭)门前,几个人从门后探出身来,一个人赶忙出来迎候(图7)。

2.画像砖上的桥与人物图像

成都北郊出土的“车马过桥”画像砖,一辆驾双马、四帷有盖的车,正疾驶于桥上,车旁跟随一骑从。木桥有栏杆,桥面横铺木板,中为平板桥,桥头为斜坡形结构,较大(图8)。

新都县出土的“车马过桥”画像砖,画面上为一木构拱桥,一车马正驶过桥面,上坐二人,后一人紧跟车马。此拱桥比成都出土的画像砖上的桥较小(图9)。

2.宋代铜镜上的桥与人物图像

在孔祥星《中国铜镜图典》750页收录的一幅宋代“八菱楼阁人物镜”拓片,钮右上方,山岩上半露楼阁,半门扇微开。钮左侧山岩和大树一株,枝叶茂密。树下河岸似长桥。桥一端有三人,中间一人端坐,两侧各一侍者手执宝扇,桥上一人站立,手执幡物。桥另一端一人,头戴冠,弯腰拱手作揖状(图10)。

还有宝鸡市博物馆收藏一件,形制、纹饰同上镜,径15.3厘米。另有湖北襄阳宋徽宗崇宁三年(110)墓出土一面铜镜及宁夏隆德宋墓出土一面为鎏金的铜镜,其图案同上(图11)。

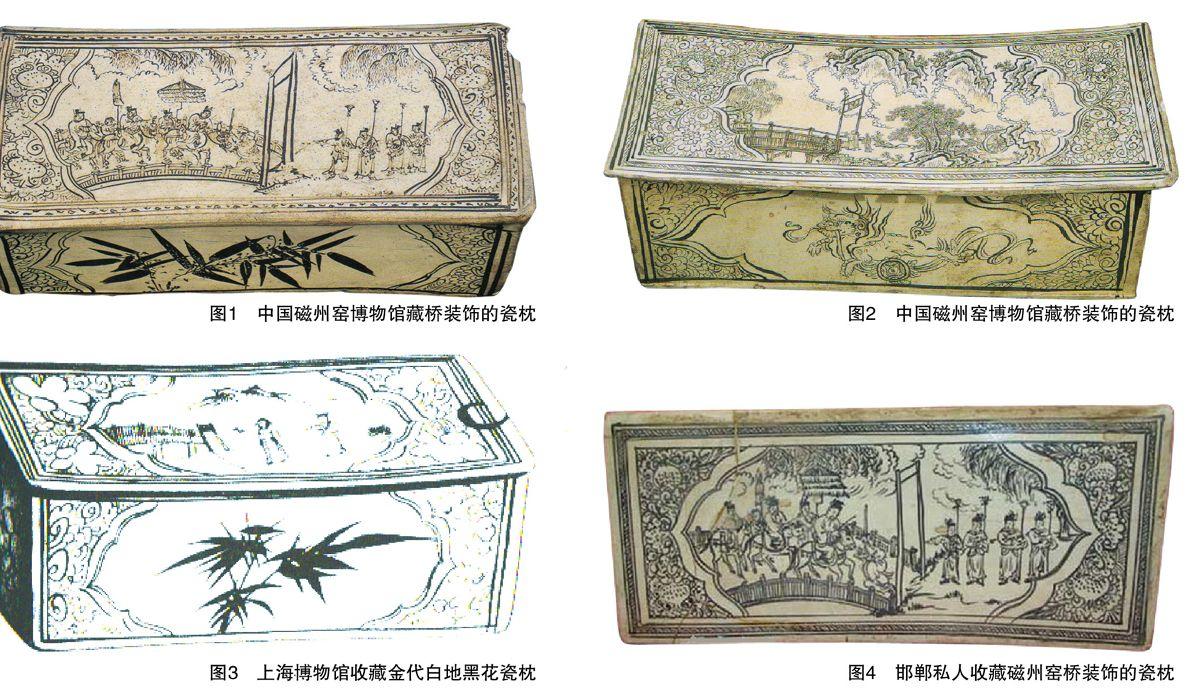

3.壁画墓中的桥与人物图像

内蒙古和林格尔县新店子东汉墓壁画中绘一座桥梁,桥上正中车骑上端坐二人,车前榜题“长安令”,前后有女子骑马相随,上边榜题“七女为父报仇”,桥下榜题“渭水桥”字样,这座桥应该就是汉长安的渭水桥(图12)。

在宋金壁画墓中,也发现与此形似的桥和人物装饰图像。在登封黑山宋墓南壁上层的桥,在新密县平陌宋大观二年(1108)墓,墓室东北壁绘制祥云中的仙桥一座,桥上绘有一行八人,从右向左,缓缓行进,墓主人均合手胸前,毕恭毕敬。前后侍女,有的手持招魂幡,有的手捧方盒,桥上柱子顶端均饰以莲花,上面绘一仙鹤(图13、14)。山西长子县小关村金代大定十四年(1174)墓,墓室南壁墓门东侧窗上绘一持幡引路女子,身后绘制手持念珠的一男一女,似为墓主人夫妇,女子右手牵着一男童,画面左侧一棵大树,树前有二男子,一手持仪仗,一人貌似钟馗;西侧绘一桥,桥下是流水,桥上有一女子,身后似为手托册封供物的墓主夫妇,桥头前还绘有武士类的人物,好像是来迎接墓主人夫妇的到来(图15)。

在河南新密县平陌北宋大观二年(1108)墓西北壁上,有一幅“泗州大圣度翁婆”题字的壁画,描绘的是观音引导死者往生西方极乐世界的画面。在中国磁州窑历史博物馆收藏的一件瓷枕,有着相同的画面,也应该是相同的内容(图16)。

4.画上的桥与人物图像

《八十七神仙卷》描绘的是八十七位神仙朝拜道教三清的场景(图17)。画面中围绕三位主神的众神仙被安置在于画面平行的仙桥上。桥下莲花盛开,祥云舒卷,桥上神仙们或手持莲花宝瓶,或高擎旗帜经幢,或手握各类宝器。其中一位手持莲花的玉女,身着长带飘曳的仙衣,手持一枝盛开的莲花和荷叶,从莲心中生长出一个幢,走在队伍的前列。莲花和幢似乎表示这位玉女和唐代“引路菩萨”之间有着某种联系。

5.民俗方面有关材料

上世纪六、七十年代,在山西平顺县阳高乡南庄村办丧事,晚饭后,大街上摆了很多首尾相接的桌子,桌上前边有石城龙门寺几位和尚穿着袈裟吹打着乐器,内中有类似宋金流行的觱篥状管子乐器,在前边引路,后边跟着众多孝子孝女,走走坐坐,一边向桌两边和空中抛撒圆形纸冥钱。问及村人说桌子代表的是桥,撒纸冥钱是给去世人用的买路钱。但是现在当地已不用那种葬俗了。