磁州窑鱼藻纹探析

2014-10-21刘渤

刘渤

从陶瓷发展史看,几乎每个朝代都把鱼纹作为主要装饰图案。以北方磁州窑的陶瓷最具特色,以白釉黑彩绘鱼藻纹最为丰富,也有刻划花品种,还有的在瓷器上题写包含“鱼”字的诗文。

漳河流域的观台窑和滏阳河流域的彭城窑所烧造的瓷器,是磁州窑最典型的代表。在这些瓷器中有很多鱼纹或鱼藻纹的陶瓷器,其装饰方法有白釉黑彩、白釉褐彩、刻划花、印花、雕塑、堆贴及青花彩绘等。装饰内容有童子钓鱼、水波游鱼、鱼藻、荷鱼、海兽吞鱼、鱼化龙、鱼草等,其中鱼藻纹最多。下面主要以博物馆和文博单位的藏品举例说明。

河北博物院藏北宋磁州窑白地黑花孩儿垂钓纹枕(图1),高11.84、长29.4、宽22.1厘米。1954年邢台市曹演庄出土。枕呈椭圆形,枕面出檐,中间内凹,枕边绘外粗内细两道墨线。枕面中间是身穿紧身衣,头梳刘海的童子垂钓图。画面中,三尾小鱼正从不同方向咬向鱼钩饵食的争食场景跃然枕面,鱼虽然很小,但是鱼头、鱼身、鱼鳍、鱼尾的细部刻画及游动时摇头摆尾的形态都表现得非常逼真。主体儿童的“静”与陪衬鱼儿的“动”形成了鲜明的对比。鱼线中段的水面,只是用两三道短短的波浪形墨线来表示,简洁而生动。

广州西汉南越王博物馆藏金磁州窑白釉划花水波游鱼纹长方形枕(图2),枕呈长方形,通体施白釉,枕面划长方框,框内划花水波游鱼纹,线条简练,突出主题。磁州窑博物馆藏金无釉刻划鲤鱼纹扇形枕(图3),高10.8、长36.5、宽20.2厘米。胎质灰白坚硬,无化妆土和透明釉,素胎烧制,枕面边沿有三道扇面形边线,线内刻画鱼一条和简练的水波纹几道,并有流釉痕迹四道。枕背面印有奔马和缠枝花纹图案,前立面和两端素面无纹饰,此枕出土于磁县都党乡冶子村。另外观台磁州窑遗址也出土有三件类似的金代素胎划花水波游鱼纹扇形枕,均是将肥硕的鲤鱼刻划在枕面中央,上下划简练的水波纹作为陪衬装饰,说明鱼儿离不开水。可见,当时非常流行这样“如鱼得水”的素胎刻划鲤鱼水波纹扇形枕,而“鱼水交欢”又象征着夫妻恩爱,生活幸福。

类似的枕山西博物院展出一件,金磁州窑系“泰和四年”款白釉刻划荷鱼纹椭圆形枕(图4),是1967年在太原市征集的。同样是采用刻划花的技法,除了刻划水波游鱼纹外,在鱼身上还刻划了一个自然翻卷向上的荷叶,说明是在池塘或湖泊里的鱼。而这种鱼戏莲纹,寓意“连年有余”也暗喻着夫妻相爱,生活美满。进而“连生贵子”,充满了吉祥的寓意。枕底有墨书“泰和四年六月……”字样,而金泰和四年就是公元1204年,距今已有八百一十年的历史。从枕的造型和装饰方法看,此枕应是磁州窑系山西窑口的产品,也是鉴定同一类器物的标准器。

中国工艺美术大师刘立忠也收藏一件金磁州窑白釉刻划花游鱼水波纹瓷片标本(图5)。虽然只有三道残断的弧形弦纹、鱼头和水波纹,但是鱼眼、鱼鳃、鱼须、鱼鳞都刻划得生动、细腻,说明是鲤鱼戏水。据残断的圆形弧线判断,像是一个枕面或盘子的底部,可惜看不到完整器。但是其高超的装饰手法和生动的游鱼水波纹,给我们提供了丰富的想象空间。

广州西汉南越王博物馆还有一件金磁州窑白釉黑彩题诗文椭圆形枕(图6),高12.6、长25.8、宽22.5厘米。枕面划两道椭圆形边框,内书“夜静水寒鱼不食,满船空在(载)月明归”的诗句,据考是唐代船子和尚所作偈。全文为:“千尺丝纶直下垂,一波才动万波随。夜静水寒鱼不食,满船空载月明归。”所以说瓷枕上所题“空在”二字是“空载”二字的误写。全诗文中只有一个“鱼”字,但是把船子和尚钓鱼的意境和修禅的思想清晰地表现出来。虽然夜静水寒未钓上鱼,但却收获了满船的明月。“静”与“空”是钓鱼的船子和尚对参禅的潜心领悟。船子和尚,名德诚,唐代高僧和词人。

广东省博物馆藏北宋磁州窑白釉黑彩鱼藻纹椭圆形枕(图7),前高7.4、后高10.5、长23.3、宽19.3厘米。枕面内凹,出檐,枕边椭圆形线条内是如意形开光,白釉上黑彩绘一尾鲤鱼从右侧向左方游弋,鱼鳃、鱼鳍、鱼鳞清晰可见,鱼口前吐着气,有三四个涟漪,鱼身上下飘着几枝水草。草尖流向鱼尾,说明鱼在逆流前行。草的形状像韭菜叶,细长而扁。根据草的特征看应是苦草,别称廖萍草、扁草。枕侧白釉黑彩绘一周流畅的卷草纹。枕后壁有一通气孔,枕底无釉,钤印一阳文直排“张家造”楷书款。应是磁州窑东艾口村的产品。

邯郸文物保管所藏金磁州窑白地黑花海兽衔鱼图椭圆形枕(图8),高11、长31、宽20厘米。枕体施化妆土,上透明釉,底部露胎无釉。枕背面上缘有通气孔。枕面黑彩为地,白线条刻画一头海兽在波浪中心伸出头来,吞着一尾大鱼的脊背。枕四周白釉黑彩绘流畅的卷草纹。枕底无戳记,有墨书:“大定伍年四月十三日买到枕子一只……”金大定五年是公元1165年,距今有849年的历史。

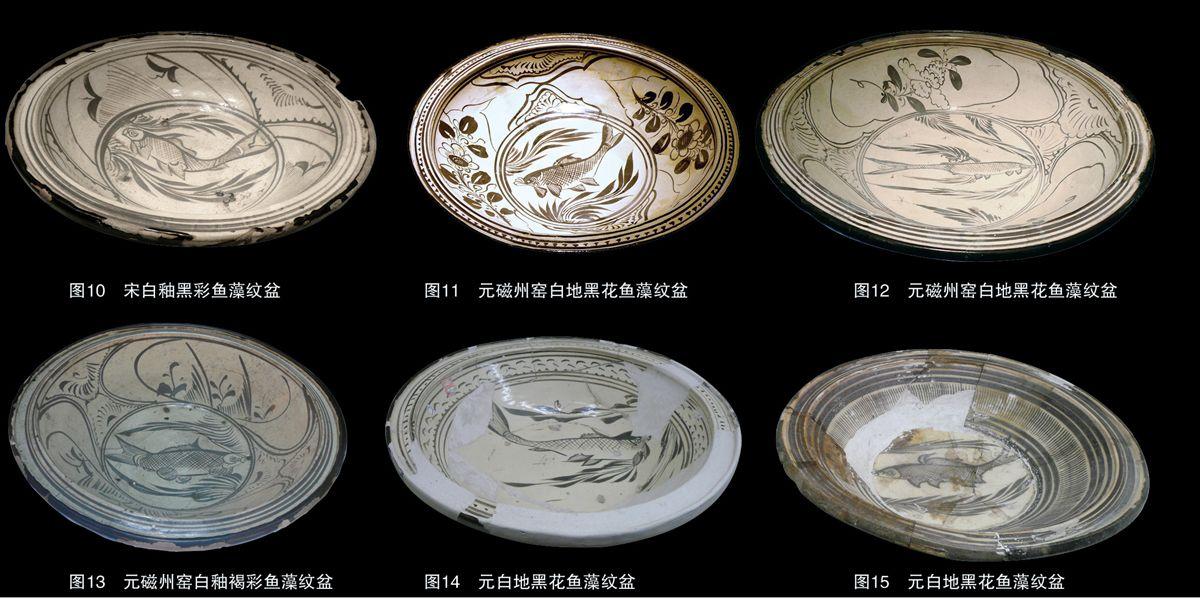

山东省博物馆藏宋磁州窑白釉黑彩鱼纹盘(图9),只是将一尾鱼画在盘内底中央,鱼体肥硕,鱼尾上翘。并没有水藻纹,突出了鱼纹,盘直口,折沿,浅腹,平底。通体施白釉,由于烧造温度不是太高,口沿部位剥釉现象较严重。山东省博物馆藏另外一件宋磁州窑白釉黑花鱼藻纹盆(图10),口沿剥釉也较为严重,盆内壁是黑彩绘开光花卉纹,内底绘鱼藻纹,有四个支钉痕。外壁施黑釉。此种造型和绘画方法应是元代磁州窑的产品。

邯郸市博物馆藏元白地黑花鱼藻纹大盆(图11),高13.4、口径48、底径27厘米。峰峰矿区彭城出土。盆內壁菱形开光内绘折枝花卉纹,盆内底施白釉,黑彩绘鱼藻纹,盆外壁施黑釉。磁州窑博物馆也展出一件元白地黑花鱼藻纹大盆(图12),装饰方法与上一盆相似,内壁也是折枝花卉纹,盘内底绘鱼藻纹,只不过鱼画得细而长,而水藻则多了好几丛。其水藻不同的漂浮方向,显示出鱼在水中游弋所冲击出的动感和逆向水流的动感交织在一起。峰峰矿区文保所藏元磁州窑白釉褐彩鱼藻纹盆(图13),高12、口径46厘米,是1987年彭城镇二里沟出土的。盆板沿,斜腹,平底。盆内壁是开光的两组花草纹,内底主题纹饰是鱼藻纹。一尾大鱼从左向右逆着水流游动,鱼的上下飘动着两丛顺着水流冲动的水草。1999年邯郸市磁县盐店遗址也出土了元白地黑花鱼藻纹盆(图14、15),其内壁画法与前者略有不同,一件是弧线纹,另一件是竖线纹。鱼藻纹大同小异,一件鱼从左往右游动,上下有三丛水草,鱼身细长,露出鱼肚白;另一件正相反,鱼从右往左游动,上下有两丛水草,鱼身较短,长满了鱼鳞。

峰峰矿区文保所藏1991年彭城镇二里沟出土的元磁州窑白地黑花鱼藻纹盘(图16),还有各种鱼藻纹盆,都是这时期的代表作。除了整条鱼与水藻外,还有只画鱼头与水草、鱼尾与水草的。说明了当时的陶瓷工匠,善于观察鱼的生活习性,把鱼“藏尾露头”和“藏头露尾”的瞬间捕捉到,并定格在盆里,使我们看到元代的鱼在水藻中游动的自然状态。

天津博物馆也收藏一件元磁州窑白地黑花鱼藻图盆(图17),高9.3、口径34.5、足径18厘米。侈口,折沿,沿上有一周沟形槽,斜弧形腹下收,平底,玉璧形足。盆内施白釉,沿上有两道酱黑色弦纹,盆内壁上下各两道弦纹间绘花朵、水草纹,盆内底绘主题纹饰——鱼藻图,寥寥几笔将一尾鲤鱼在水藻中游动的情景表现出来,盆内底有五个红褐色支钉痕。盆外酱黑釉施至近足部,玉璧形底足露胎处呈土黄色。此盆画风简练、粗犷,胎体厚重,具有元代磁州窑瓷器的典型风格。

河北省文物研究所藏元磁州窑白釉褐彩鱼藻纹盆(图18),高14.8、口径40厘米。侈口,板沿,斜腹,挖足,盆内底有十一个支钉痕。盆底褐彩绘鱼藻纹,内壁绘大朵缠枝莲纹。胎色灰白,胎体厚重,内壁施白釉,外壁施酱釉。1971年唐山市丰南县双港村出土。还藏有另一件元磁州窑白釉褐彩鱼藻纹盆(图19),高11.7、口径36.5厘米。盆内底有十个支钉痕。盆底褐彩绘鱼藻纹,鱼口大张,鱼身短粗,鱼尾硕大而上翘。盆内壁有稀疏的竖线纹。此盆1965年出土于乐亭县蔡各庄。

河南扒村窑也烧制磁州窑风格的瓷器,有元白地黑花鱼藻纹盆(图20),宽折沿,弧形腹下收,平底。沿面上是白釉黑彩绘卷草纹,盆内壁是一周盛开的花瓣纹,内底绘鱼藻纹。水草既有扁草,也有金鱼藻和黑藻。鱼是嘴上撅,身有花斑纹,圆形尾鳍的鳜鱼。此外,扒村窑还烧造金代白地黑花鱼纹八角形枕、元白地黑彩鱼戏莲纹盆、元白地黑彩婴戏鱼纹盆等。虽然和磁州窑同是白地黑花产品,但是扒村窑的黑与白更加分明。

峰峰矿区文保所藏元绿釉双鱼耳三足炉(图21),通体施绿釉,圆口,细颈,鼓腹,三足,两尾雕塑的鯉鱼胸鳍相对称抱着炉沿,尾鳍连着炉的腹部,鱼头向上,鱼的大小几乎与炉等高,突出了鱼形耳。应是烧香时的供器,材质为陶器。1976年在河北省磁县南开河村发掘元代木船出土一件彩釉双鱼纹盘,直径25.2厘米。从发掘简报的线图看,盘是折沿盘,沿上是卷草纹,盘内壁是花瓣纹,盘内底是互相追逐的双鱼,围绕的中心是开放的花朵纹。

磁州窑博物馆藏明磁州窑白釉褐彩鱼草纹罐(图22),罐直口,溜肩,圆筒形腹下收。肩部有一粗道褐彩弦纹,腹部是主题纹饰——鱼衔花草纹,鱼身用褐彩绘成椭圆形,鱼鳍、鱼尾用较尖的笔触画成。而鱼嘴、鱼眼、鱼鳞则用划花技法简要地表现,鱼身下和鱼嘴前均画着流畅的卷草纹和折枝花纹。美国旧金山亚洲艺术博物馆藏明磁州窑黄褐釉黑花褐彩鱼藻纹四系罐(图23),高26.4厘米。直口,折肩,圆筒形腹下收。颈部外有四道弦纹,颈肩部贴塑4个立耳,肩部有弦纹两道,施釉不到底,近足部露有化妆土的白边,腹部黄褐釉下黑褐彩绘鱼衔水草纹。鱼口部有须,应是鲤鱼。鱼眼黑白分明,眼珠朝前,更为生动。而水草叶采用单线平涂的没骨法,浓淡变化自然,富有立体感。与上一件瓷罐的装饰方法是异曲同工。

安徽博物院藏明磁州窑白地褐彩双鱼纹碗(图24),高11.2、口径20.8、足径7.5厘米。1957年从安徽省歙县征集。敞口,弧形腹,圈足。通体施白釉,釉层均匀。口沿外爆釉多处,是烧造火候低所致,胎质较粗松,呈红褐色。器内底有刮圈露胎现象。碗内、外口沿均刻划双弦纹,碗腹部两侧用褐、黄彩绘游鱼纹。鱼身和鱼尾用黑褐彩画,鱼口部有须,鱼眼也是白黑分明,鱼鳞是在黑彩上划花,露出的白色斜网格纹,胸鳍、背鳍和臀鳍用黄彩绘画,画风清新活泼,具有浓郁的民间色彩。安阳也出土过明彭城窑白地黑花褐彩鲤鱼水藻纹碗和明彭城窑白地黑花褐彩鲶鱼水藻纹碗。应是明代彭城窑的同一类产品。

邯郸市博物馆藏清磁州窑酱釉印花鱼化龙纹双系扁壶(图25),小口折沿,短细颈,肩部贴双耳,壶身呈扁圆形,下接椭圆形圈足。壶身正面印有鲤鱼跳龙门纹,上半部是宝珠和火云纹,下半部是一尾鲤鱼从水中跃起,右边的山石象征着龙门。

磁州窑博物馆藏晚清磁州窑青花鱼纹盘(图26),盘内青花绘一尾鲤鱼半卷着身子占据了半个盘面,下面三个连钱纹,好似鱼吐的一串泡泡,寓意“连钱有余”。具有艺术性的夸张与创造,盘内底有八个支钉痕,继承了元代制瓷工匠的装烧方法。

从上述宋代至清代的磁州窑鱼藻纹陶瓷中可以看出,除了宋童子垂钓纹枕是三尾小鱼,元绿釉双鱼耳三足炉、元彩釉双鱼纹盘、明白釉褐彩鱼藻纹罐、碗是双鱼外,其他的宋、金、元、清时期磁州窑鱼纹枕、盘、盆、壶等瓷器,均是单尾鱼装饰。突出了鱼的主题形象,鱼是我国古代北方最常见的鲤鱼、草鱼和鳜鱼等。

总之,除了部分瓷枕装饰鱼藻纹和水波游鱼纹外,绝大部分是盆内底装饰鱼藻纹,用简单的笔墨把水草和鱼有机地结合在一起。这些盆体硕大,敦厚实用的器皿很受当时人们的欢迎,所以出土较多。其鱼水、鱼藻纹深刻的文化含义也给后世留下了深远的影响和宝贵的精神财富,也是值得我们继承和发扬光大的。