古砚流芳

2014-09-16杨乃运

杨乃运

普通箱子,打开来,闪了我的眼

薛村平说,他有一百多方古砚。进了他家门,四面寻摸,书架、立柜、多宝阁,连同书案,摆有不少玩意儿,都是文玩,就是不见砚台。那么多砚,会收藏在哪?居然是只极普通的大木箱子,打开来,都是用一层层报纸包裹,一方方往外拿,一件件各种包装打开,我惊呆了。那些砚,闪了我的眼。我见过一些收藏家收藏的古砚,去过砚都肇庆,走访过端砚生产专业村,在黄山老屯转过歙砚店,易水砚、紫石砚的故乡也曾流连过。正因少许有点“见多识广”,我才被薛先生收藏的砚台所惊着!它们的用料厐杂,有岩片,有瓦,有木,有泥,有各类石。石如汉白玉石、菊花石、古化石、端州石、歙州石、玉石。还有铜砚、铁砚。铁砚我是第一次见,也是第一次听说,足见我的孤陋寡闻。薛先生藏砚器型古朴,虽也称得上是纷繁多样,但以箕形、方形、圆形为主,器型的变化是在箕形、方形、圆形间,如单箕、双箕;正方、长方;正圆、椭圆……而恰是这种拙朴显示了它们的与众不同,岁月打磨出的沧桑感深储于砚体的纹理中,当薛先生说这是汉代砚、两晋砚、唐代砚、元代砚时我深信不疑。砚的雕饰图案也属古朴一类,不尚奢繁,简洁明晰,与当今流行的赏砚对比鲜明。同样是山水,当代赏砚的山水可以是一座立体的微缩景观,墨池就是那凝缩了的山水中的一座湖。同样是砚盖,当今赏砚可以把盖雕成一座有阁飞檐翘角、奇石假山簇拥、亭台廊榭相连的古典花园,亦可以是一个镂雕遍体的瓜形罩。两相比照,一个就是茅衣草笠的乡野村夫,一个就是珠光宝器粉黛衩裙的靓丽贵妇,但年代上古朴者却透着深邃旷远,奢华者却溢着轻浅。

薛先生藏砚有能让我们看到、感受到一部中国砚文化史的感觉。

古砚的研时代

薛先生的藏砚中,有几件是板状的,圆板或小长条板儿。这些板儿状物配有柱状石块或磨石样的平底圆石块。已经风化得看不岀原来的样子了。磨石块像松糕,白不呲咧,坚硬的质感尽失,仿佛握在手里一捏就成粉末。有一小小的长条石板特别让我感兴趣,它很花哨,像层状的青石岩,很薄的一片,石片却是多色的天然溶蚀图案,主要为黑红和褐黄、乳白。板上有同样杂色纹的石圆柱,半寸高下。柱体可以从板上拿开,拿开后能看到一个与柱同圆的印痕,那是光照造成的差异。

看不出这是砚。

薛先生告诉我,东汉以前,砚不叫砚,叫研。它由两样东西组成,一是研板,一是研石,研石也叫研子。两样是配套使用的。研,研磨。研板,研磨时垫衬的板状物。研石,研磨时握在手中的柱状或块状物。这是砚的早期形态。那时还没有发明出人造墨锭,墨是天然矿物原料,得用坚硬的东西把它研磨碎,研磨成粉才能用。被研磨的还有各种颜料矿石。我想研磨的也当包括植物颜料,研磨成粉状以后才好绘画、写字。

研的历史应当很长很长,从原始社会就应该有了。那时,文字虽沒有发明,绘画却是人类生活的一部分。从考古的情况看,出土的六千多年前的绘画工具是石臼、石研棒、颜料、调和颜料的水杯。石臼是有圆窝状凹槽的,到出土的东周研,不仅研的材料有了变化,出现了玉臼、玉杵,板状研也在应用的器物中。看来研板是人类文明发展中的一种进步。

我对薛先生能收集到东汉前的研很好奇。

有人把砚的早期演变、发展划分为三个阶段:史前臼型砚阶段,砚的滥觞期;商、周臼型砚和板型砚并存阶段,砚的泛用期;汉代及其以后的板型砚阶段,砚的定型期。

砚足中的古典记忆

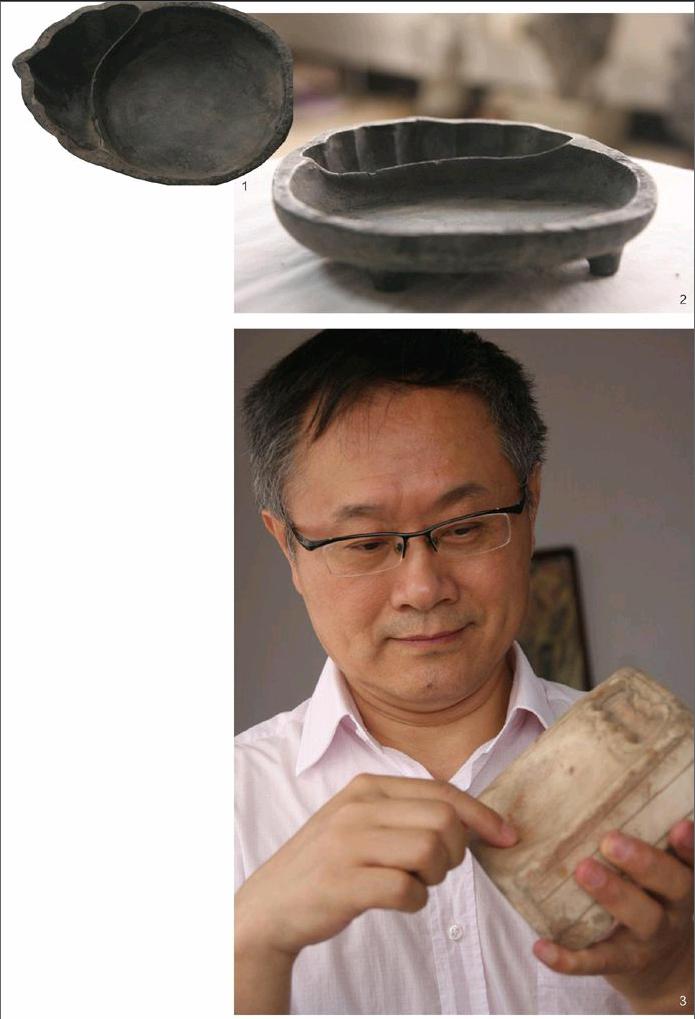

砚台,我们平时所见的,都是平底的,看到有脚的砚会觉得很新奇。薛先生的藏砚里有好几件都有脚,他的一种箕形砚有脚,他的一种像圆盘子的砚也有脚。说起有脚的砚,薛先生的话题一下子就进入了两晋南北朝,说那时盛行起了陶砚和有足砚。

薛先生的圆盘足砚和箕形足砚确实是陶质的。

陶砚的出现和墨的发展有关。

最初的,原始的墨是什么?想象着,一是煤,一是黑石脂。分析,把煤否定了,它并不适宜书写。黑石脂,也叫石墨,也叫石涅,也叫画眉石。叫画眉石,是因为古代的妇女,尤其是宫中的妇女用它来画眉毛,给自己添点美感。砚称研的时候,研磨的当是石墨。由石墨而有了墨丸,是一种进步。用研子研磨墨丸,研的型制必然会跟着改变,石臼就不再是必需了。墨丸时代,已是汉代,有了纸,纸被广泛应用。淘汰了石墨后的墨丸是漆烟和松煤做的,发展到这一步,墨块,即墨锭也就问世了。有了墨锭,研石,即研子还会用得着吗?它也被淘汰了,研进入了砚时代。研对石有个短暂的告别。不必用石,石是随捡随用随扔的东西,陶则可以按砚的功能需求烧制成形,方便用。瓦也是烧制的,用烧瓦的技术烧制瓦砚不是问题。三国时,魏有制墨名家韦诞,晋时有张金。陶砚随墨的出现已很流行了。

砚有脚,据薛先生说,这是和当时人们的生活习俗有关。在我国,日常用的桌、几,普遍高起来,是在隋唐五代时期,垂足而坐的家具汉时就已传入我国,但只是生活大潮中的一股涓涓细流,没什么影响,跪着坐,盘膝坐是主要就座方式,家具普遍矮,桌、几相应的矮,很自然。坐着书写,与几、案上的砚台高度之间,有让人不舒适的地方,所以就将砚加高。而加高砚,给它添几只脚就可以了。陶砚添脚也是比较方便的事,成坯时制作出来,再行烧制即可。砚脚有加高砚的作用,有稳定砚的作用,还有美观的作用。砚脚有三脚、五脚、六角、八脚的不同,其中是否有礼仪或等级、宗法上的讲究还有待向专家请教。

砚脚不都是同高的。薛先生的箕形三脚砚前脚低后脚高,他说这是为了使砚有一个倾斜度,便于掭笔。我想,那时候人是否还不够聪明,未能在砚台上做更多的功能区分,让磨墨的墨池和掭笔各有其位?薛先生那么多的箕型砚都没有专门的掭笔浅池,包括平底箕型砚。

澄泥砚当是陶砚的一种。陶砚的质量很不好,质地稀松,多含沙砾,不适于研墨、贮墨,也伤笔。改进陶砚质地,时人恐怕是想了很多办法,筛土滤砂,净土成泥,压实晾干……反正是一个细加工的过程,再烧制出来的砚就好使了。山西绛县那个地方,古称虢州,有汾水过境。汾水上游多峡谷,水急,裹沙而下,到虢州境,水变缓,变静,泥沙淤底,这在水中陶冶过的澄泥经加工烧制出的砚极好,虽早期工艺至清代已失传,但最早成名的中国砚肯定非澄泥砚莫属了。20世纪80年代,新绛县组织人力搜集历史资料试制澄泥砚,20余年方见成果,其砚不亚于石,“水不涸焉”。薛先生有一方澄泥砚,整台砚是岁月浸淫过的黑色,惟墨池袒露出澄泥原色,表明墨池在岁月中的磨蚀度更高。若此方砚是唐时的古砚,当价值不菲了。清乾隆朝时也曾从汾河中取泥烧制过澄泥砚,即便是那时的澄泥砚,也算得上是旷世稀品了。

端砚和歙砚,谁最先出世的?有资料总是让人感觉先有歙砚。《歙州砚谱》载:“唐开元中,猎人叶氏逐兽至长城里,见叠石如城垒状,莹洁可爱,因携之归,刊出成砚,温润大过端溪。”这话有端溪砚在前之意。《古玩指南》,说端溪石发现于唐武德年间。端砚的出生看来是早于歙砚的。这两类砚的问世,说明唐代对石有了新的发现和认识,石头作为砚材,回归砚坛了。但此时砚对石的要求与研时代已完全不同,端溪石玉肌腻理,入手温润,体质之美不可殚穷。歙溪石润如鏊盘塌腊,细密精雅,对石的要求已有了质的区别,不再是什么石都可以拿来研墨,而这种变化本质上是因笔和墨的发展、砚的发展而形成的。澄泥砚为砚的石材选择指了方向,定了标准,“涩不留笔,滑不拒墨”上要比澄泥砚更好,而且不损毛笔之毫。砚台审美上也有了质的飞跃。

隋唐五代砚在材质上多样化了,澄泥砚、端砚、歙砚是三大名砚,一是泥,两是石。唐盛瓷釉三彩,因此还有三彩釉瓷砚。瓦砚、砖砚、瓦当砚也丰富着砚的家族。但砚的造型,比较大众的,还是箕砚。

薛先生的收藏,有箕形砚和双箕形砚两种。

到宋朝,对砚的要求是实用和艺术欣赏並重的,砚进入了大发展期,砚型从单一的箕形发展到40多种,月形砚、凤字砚、古钱砚、琴式砚、兰亭砚、仙桃砚、鼎形砚、壶形砚、钟形砚、秋叶砚、石渠砚等等都出现了。开始没在意,经薛先生提醒,我注意起他的石砚造型,光渠形砚就发现有圆形渠、正方渠、长方渠等好几种。

端砚和歙砚砚石的开采在宋、明极盛,端砚石品佳者有青花、鱼脑冻、蕉叶白、天青、冰纹、火捺斑、马尾纹、胭脂晕、鸲鹆眼等;歙石有眉子纹7种,外山罗纹13种,水玄金纹厥状10种,各种纹色灿然烂漫,既是制砚良材,又是天然美石,开采到清康熙年,皇帝不得不下了开采禁令。

藏砚者的感悟

薛先生的藏砚年代都比较古远,这和他二十几年前就已喜欢收砚藏砚有关。他最初眷顾潘家园时,那里还是真正的“鬼市”,我自以为相当早就结识了潘家园旧货市场,却对他说的潘家园早期废墟大土包一无所知。什刹海“鬼市”他也常去“扫荡”,那儿的“鬼市”和北京的老“鬼市”有很深的渊源,现已匿迹多年了。

外出旅游,每到一地,他必去逛旧货、文玩市场。他是文玩界的有心人,是真正拣过漏的人。他藏砚的体验、感受是什么?他说:

我比较认同明代陈继儒在《妮古录》中下的结论:“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中,最相亲傍。”藏砚者和一些书画家,每日研磨、抚摸、洗刷砚台,一辈子与砚为伴,

不是更加比女人对镜子还爱惜吗?!

好的古砚,就如同好的古玉。个别的时候“古研”比古玉还值得珍惜!

古研,不说从文化时期开始诞生,就是从汉代比较广泛使用一直延续至今,也约有2000多年的历史了!这也是中国文人灿烂辉煌的历史;也是中国书画的历史!是非常引以自豪的!

藏古砚,可以从不同的角度收藏:

从时间上可以分:汉研、唐砚、宋砚、民国砚等;

从材质上也可以分:端石、歙石、洮河石、澄泥砚、玉砚、漆砚等;

从研磨出墨分:滑不拒墨、滞不留笔、玉德琼肌、寒冬不冰、发墨光润,贮水不耗等;

从雕刻内容分:有人物、动物、山水、文字等;

从名家使用分:苏轼、张旭、米芾、董其昌等历代大家使用过的砚台;

从铭文款识分:里面蕴含文化含量、历史典故、文学艺术、书法价值、鉴定依据等;

从砚台样式分:最早的臼型、箕型、石渠式、兰亭砚、如意式、琴式砚等。

他想对喜欢收藏古砚爱好者说:

通常你必须具备:对中国5000年的历史有比较明晰的了解,对古砚的相关知识有深入的研究和多年的实践;再看了大量博物馆藏砚实物和权威古砚知识书籍介绍的基础上,有比较专业的老师指点,逐渐提高自己的鉴别年代、鉴别砚质的眼力;其次你还要有一定的财力;最后你还要有锲而不舍、长年累月的四处寻觅,有收藏古砚台的毅力和体力。

当然,如果以上你都具备了,但就比如有的人具备很好的智商,却怎么努力也没多少情商。在收藏古砚方面,你只有财力、毅力是不够的,如不具备一定的灵气,也还是不行,劝你放弃为好。这种灵气,是对古物的感悟,有时就只可意会,不可言传。

这是经验和肺腹之言。

古砚的百代流芳千代流芳有赖于薛先生这样的古砚爱好者、收藏者。沦落世间的古砚太不起眼了,信念、毅力、知识、情感和灵慧才使它们从浊尘中跃出,重现光芒,为我们亮出一条璀璨的文化历史长河。