牛街 牛街

2014-09-16李磊李哲

李磊+李哲

初识

牛街

18岁那年,我上大学到了北京。一次坐了40分钟公交后,被告知还没走出海淀区,我才意识到,北京城不可想象的大,大到不敢轻易出校门,每次出去,都是直奔一点,无心他顾。但我一直想到牛街去,几乎每一个到北京的回民,都有这个再明确不过的想法。

那一年的开斋节,跟着西北、云南的回族同学,我怯生生地去了牛街。这是北京乃至全国回民注目之所,甚至世界上的穆斯林一提中国,必会提到牛街。

至今仍清晰地记得,靠近这条古老的回民街时,我激动忐忑的心情,以及第一眼的深刻印象。街不宽,甚至有些破败,街头惯有的散漫,到了这里突然变得密集有序,如同支流汇聚,大河展现,满眼的白帽,和虔敬的表情。此时,即使是个傻子,也清晰地意识到,自己到了牛街了。

开斋节的人群,挡住了瘦小的我的视线,只记得破损的高台阶上是古旧的早点铺,飘着回民饭食特有的香味道。还有老北京的四合院门楼,斑驳苍老,不动声色。更令我难忘的是,那里已开始了拆迁,刺眼的“拆”字似乎宣告着古老生活终结,那时我还不更世事,并未意识到这字儿背后的太过沉重的涵义。

奇怪的是,我竟然对如今无比醒目地矗立着的那座古老照壁毫无印象,这可算是北京城也数得着的大照壁了,吸引了无数路人的目光。可我直到几年后,走在牛街新拓宽的路面上,才赫然发现牛街礼拜寺门前,竟然有这么一座巨大的照壁。有多么长呢?这么说吧,一个半大小子,站在一端使劲扔沙包,也不一定能扔到另一端。但那一年的确没有注意到它,这40米长的古老照壁,当年被民房簇拥着,隐在其中,回民的生活就是如此贴近清真寺,典型的围寺而居的生活。

这大照壁对着的,正是闻名遐迩的牛街礼拜寺。也只有这样规格的大礼拜寺,才衬得上这样的照壁。牛街礼拜寺,对于回民,有着特殊的意义。它不仅是北京回民历史文化的中心,也不仅是来京回民心向往之的地方,它还是从建筑艺术到历史地位再到社会学意义都非同一般的所在。总之,从来都不能一句话概括它,它也从来都没有停止过被描述。历史和现实,一笔一画地描绘了它,它和这一条街,成了中国回民社会的典型象征,于首善之区的核心地带散发出独特的信仰气息。

在我来到这里之前两年,它就已度过了它的一千岁生日,虽然人们对于它的始建年代有学术上的争议,但并不影响人们对它投以仰视的目光和川流不息的探视寻访。古老从来都是积淀的必要前提,而且逾千年之久的积淀,已然生成了一种神秘而弘大的气场。但它却从不故弄玄虚,这里是以信仰简洁而古典著称的回民的精神家园,来到这里的人们,最强烈感受到的是扑面而来的古朴气息,以及优雅的礼节,和难得的安宁祥和。

那次开斋节之后,我无数次地去到那里,回民与之有千丝万缕的联系,循着每一丝每一缕,我都能畅快抵达。如果你还去过其他清真寺(或曰礼拜寺),你会发现,牛街礼拜寺的布局,有其独特之处,牛街是条南北街,寺位于街的东侧,而中国的清真寺,一律朝向西方,也就是圣地麦加的方向,那么也就意味着,这座寺,它的礼拜大殿是顶着这条街建设的,殿门则冲里开,人要从街上入寺进殿,就得先绕到大殿另一端。而一般的清真寺,则是大门、殿门依次排列,正对街面。当年寺与街方位择定的缘由,由于太过渺远,如今已难确言。但由此便形成了牛街礼拜寺“珍珠卷帘水倒流”的独特布局。

这句话其实来自牛街世代口传心授的一首歌谣——《牛街礼拜寺记略歌》,有似竹枝词:

开天古教有亘恒,达天俊路渡群生。

克己复礼先净体,五时朝拜念真经。

上楼看月目观西,南北出入是古规。

百兽青松如大典,四道天罗赛河渠。

玉石桥梁石出头,珍珠卷帘水倒流。

钟不求声棋不抚,年迈老人喜不忧。

一出五门一道墙,一股清泉分两旁。

一对石碑凿千古,一对宝库厅内藏。

月台之上三座亭,明三暗五到七层。

殿左殿右十八柏,南北讲堂衬大厅。

万岁牌顶悬圣旨,两边相配半驾銮。

寺内寺外八眼井,八道红门不上栓,遵守古制站连班。

要想读懂这古老的歌谣,就要从头说起了。这“开天古教”常常被回民书写在清真寺的匾额上,我家乡一座清真古寺里,挂有“清真有本千秋远,正教无双万古传”的对联,便是对这四个字的最好诠释。而“达天俊路”则正来自牛街礼拜寺望月楼上的康熙御匾,意为“通往天堂的俊美道路”,亦配有一副对联:欲溯大原举足莫从他路去,思归至道收心须入此门来。“克己复礼”自不必说,这是与儒家思想的共通。回民秉承这样的精神追求,每日沐浴净身,五次礼拜,诵念古兰经文,以此崇拜真主,修养身心。

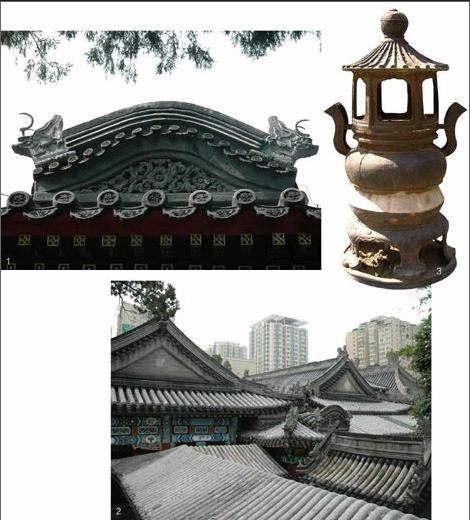

“上楼看月目观西”,先登上望月楼,在西方的天空上寻觅新月,寻到则以此作为斋月的开始,不同于太阳历的公历和阴阳结合的农历,伊斯兰教历是太阴历,全然以月亮为依凭,于是它的夜晚排在白天之前,太阳落山,月亮升起,一天便开始了。“南北出入”说的应是寺门两侧的掖门,一南一北,进出有规,循环有序。屋脊上的云纹无眼兽,看似随意实则有序的青松翠柏,都是遵照典制来的,“四道天罗”应指的是大殿的四层屋宇,雨水顺筒瓦屋顶倾泻而下,如同天上的河渠。接下来,玉石桥梁则为望月楼前的汉白玉拱桥,象征着通往天堂的路径。而“珍珠卷帘水倒流”,则正指上文所讲礼拜寺的特殊布局。

“钟不求声棋不抚”,这就更有意味,指的是大照壁上著名的“四无图”石刻,在照壁正下方,上绘云、树、钟、如意、棋盘、香炉、石泉流水等,整幅图高80厘米,宽36厘米,寓意深长。人们对这幅图最多的解释是“有钟无人敲,如意无人佩,有棋无人下,炉在无香烧”,讲的是伊斯兰教禁止偶像崇拜、不张扬夸饰、不赌博嬉戏的生命姿态;还有一种说法,取“钟、意、棋、香”的谐音,意为“忠义齐襄”,古朴含蓄,引人深思。“年迈老人喜不忧”,看似平常一句话,实则暗含人生大智慧,与上句不求声、不抚棋相连,说的乃是散淡无忧的圆熟人生。

“一出五门一道墙”,乃指正面一列五门,对面即是照壁。“一股清泉分两旁”,如今看来更有考古意味,大殿抱厦两侧是游廊,游廊台阶前的地下,便深埋着当年的古井,一边一个,同出一源,故曰泉分两旁。一对石碑指两碑亭的明碑,一对宝库是七间房两端的暗间库房。三座亭乃是邦克楼及两碑亭,“明三暗五到七层”,大殿抱厦三开间,后面两进殿皆面阔五间,明三暗五,两殿勾连搭,乃是随礼拜人数日增而逐代扩建,进深六层,再加窑殿,共深七层。“十八柏”如今已零落不足此数,但俯瞰则依然如断线珍珠气韵不绝。“南北讲堂衬大厅”,南北讲堂同七间房相衬,围合成一个幽深典雅的空间。

“万岁牌顶悬圣旨”,万岁牌是清廷强加的政治象征,圣旨牌则是康熙皇帝保护回民的开明之举,还有朝廷特赐的半副銮驾,这一组仪驾,代表了中央政府对回民的怀柔优顾,也证明着京城回民由来已久的中正冲和的政治姿态。

“寺内寺外八眼井,八道红门不上栓”,寺内外有井八眼,寺内亦有门八道,内门自然无须拴。最后一句,“遵守古制站连班”,与寺内的明代“古制联班”碑残额相呼应,说明了这首歌谣的古老。

循着这首歌谣,牛街礼拜寺的奇妙神秘已徐徐展开,但在进入之前,让我们先驻足遥望。我常常在牛街和输入胡同交叉路口习惯性驻足,路口的东南方向,便是屋宇连绵、灰瓦红柱的牛街礼拜寺。只见车流在大照壁下倏忽来往,尤其夜晚,车灯划出一道道光流,有逝者如斯的感觉。照壁另一侧,隔着旧日的老街,牛街礼拜寺便开始展露它古老的容颜,木牌楼和汉白玉石桥,黄瓦彩檐的望月楼,以及院内巨大的勾连搭屋顶,顿时让人跌入历史的梦境。与此遥对着的,是宽大月台上的邦克楼和两座碑亭,邦克楼绚丽多姿、展翅欲飞,你远在路口,依然会一眼就看到它。如果你能俯望,你便能看到更加令人难忘的景象,整座寺有如一只展翅的凤凰,望月楼是其首;在连绵的殿顶衬托下,两碑亭显得玲珑有致,再加南北讲堂,这显然是其翅;还有它的绚烂的羽毛,那就是寺内点缀着的古柏、石碑和汉白玉石刻。以及很多令人惊喜的小品古件,哪一个拿出来,都是元、明、清民国的文物,泛着历史的光泽。

那天我拿着牛街的老照片在照壁边上徘徊,遇到了寺里管事的刘乡老(经常在清真寺礼拜的人,即清真寺周边坊民。),老先生对照图片,冲着车水马龙的宽马路、大高楼,一一给我们指来。这里原来是一溜房子,那里是谁谁家的院子,最有意思的是这个,循他所指望去,原来是街心一棵被精心围挡起的百年老槐树,它啊,当年是在一户人家的二道门内,大门在马路牙子这个位置,整个院子,正好就横跨这条大马路,如今就剩它了。是啊,沧海桑田,牛街还能寻到的旧日踪迹,也就是这些老树和古寺了。老牛街人只有看到了老礼拜寺,才有依然在牛街的存在感,千篇一律的水泥森林,无法承载那古老的乡愁。

那就让我们继续寻访牛街的精魂。进得寺门,一种暗香浮动的精神气息氤氲萦绕,令你不由得屏息静气。来到这里的每个回回,其实都是基于一种回归的眷恋,一种无从言表的血液里的东西。回民传统上的生活中心就是礼拜寺,婚丧嫁娶,生老病死,人生中最重要的时刻,都与此处息息相关。外来的回回则更是依赖,曾有“回回千里不带粮”的佳话,说的就是以寺为家,客至如归的传统。这里是庄重而神奇的,连教外的探访者都在进入寺门时放轻了脚步,柔顺地尝试得体的穿戴和优雅的言行。孩子们在寺里追逐玩耍,度过他们未来记忆中最自然美好的时刻。这寺里有信仰强大的心跳声,以致杂音也再难入耳,入耳也无从入心,这是真主的房子,仁慈眷顾之地。

回民从来都会在寺门口下车,步行进门,而门口看寺的乡老,则是收获“色兰”问候最多的人。“色兰”是穆斯林世界通用的问安词,“求真主赐予你平安”,这一圣洁的祝福,简直比接头暗号都管用,无论你身处何地,只要奉上这圣洁的祝安词,你的回民兄弟就会热情地接纳你。在过去,出门在外的回回,到当地的回民馆子去,道“色兰”后,老板往往会把你让至后院内宅,吃喝之后,还真心诚意地不要你的钱,只为这兄弟的情谊和缘分。这样的做派,用古道热肠来形容,一点都不过分,如今再难见这样的热诚朴质,也就显得格外珍贵。但幸运的是,我们还能在牛街,在牛街礼拜寺,嗅到这历久弥新的芬芳气息。

这千年古寺的积淀是强大的,试想一下,千百年来,无数脚印层层叠叠,洇入了这古老的院落,让人如今走在院里,心里是那样的踏实安稳;千百年来,无数目光抚掠过这里,连灰色的屋瓦都有了光泽,红色的窗棂繁复灵动,在绿叶的缠绕下,显出神秘的生机。我如今已记不得初进寺门时经过了怎样的厅房和过道,大修之后,边路的格局稍稍变更,如今要从民国西洋风格的水房(沐浴室)脚下穿行,才得进入院子深处。我曾经看过很多张在这个位置拍摄的照片,水房同中路的古墙形成了一个东西夹道,在这样的穿行跨越中,人们的表情都更真实透亮,阿拉伯的穆斯林学者的明亮的微笑,西方一群小伙子穿着寺里的花格大灯笼裤走来时兴奋新奇的表情,一个日日进寺的老乡老无比安静的面容,都让这段通道显得如此生动美好。

其实水房还有个雅致的名字:涤虑处。民国的匾额还镶在门楣,厚重的颜体字,透着岁月的安详和成熟的智慧。是啊,洗涤的何止是身体,还有心灵和思虑。回民每日五次礼拜,如同在每日五次洗浴,还能不干净么?记得第一次进到涤虑处时,牛街礼拜寺标志性的老柏木汤瓶还未入库收藏,它们被高高排列在小净池中间,人们早已不用,却每日守着看着,似乎这样便能感受到先人们的存在,听到他们安静地洗小净的水音,甚或沉默之中内心绵绵不绝的祈求。这些老汤瓶由柏木片严丝合缝地拼成,再用牛皮绳绞紧勒实,壶嘴则巧妙地利用了牛骨管,在一片蒸汽氤氲之中,给人恍惚穿越之感。

涤虑处的门前,是观察这座古寺更内在面貌的最佳点位,如果架上相机,您能摄取到各样的美丽镜头。那天傍晚时分,我就站在这儿,随意向北望了一眼,目光顿然就被吸住了,只见金色夕阳端端巧巧洒在第二进殿顶的五只小走兽上,本是灰色的它们,突然提升到了黄色琉璃的皇家级别,在起伏错落的灰色瓦顶中,这些金色的小家伙精神奕奕、一字排开,似乎就要走下来。如果要走下来,是要踏着下方的游廊,顺着精致的随墙门,走到南讲堂正对夹道的西山墙上,再顺藤而下吗?可那藤分明只是墙脚处元代汉白玉石摆件上珊瑚假山上的盆景啊,在这样的黄昏美景下,我的思绪都有些恍惚了。

说到这里,稍微了解回民传统的人,可能要问了,不是禁止偶像崇拜么?怎么清真寺内会有这样的仙界走兽呢?这就引出了牛街礼拜寺更具特色的一样景观——无眼兽。牛街礼拜寺是典型的中国传统宫殿式建筑,自然不可避免地要使用吞脊兽、望兽、走兽等构件,尤其在严格讲求规制的古代,不容增饰,亦不许减制,回民先辈们既然智慧圆融地选择了中华传统建筑形式,自然也能够在规制与教义之间寻求巧妙的和谐,于是古今闻名的无眼兽便定制烧造出来,那是用玄妙的云纹遮掩了兽眼的特制构件,它们照顾了体制的规矩和体面,又确保了心灵的独立和自由,对于今日的多元社会,依然有着宝贵的启发。

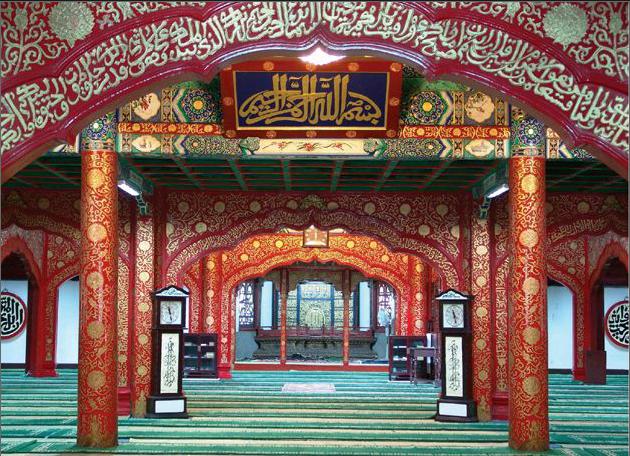

这样的匠心独运还体现在大殿内部的装饰上。中国的清真寺内饰风格,往往两端,要么是乡村小寺不事雕饰的简约素面,要么是敕建敕赐大寺的辉煌繁复,但都体现出世界级普世宗教核心特征与本土文明的交相辉映,它们水乳交融地共存一殿,默默涵养着宽容平和的性灵。牛街大殿便是典型的例子,殿内一反清真寺惯用的素色或绿色调,而是大胆采用了红色,鲜明的中国红弥漫了整个视野,柱子、隔扇、拱门、窗棂,全部施以红色,但却不落俗套,因为21根柱子之间是西域风格的20道洋葱顶门,其上遍布灵动的古兰经文,阿文书法的枝蔓卷舒之美被沥沥金粉表现得淋漓尽致,这是尊贵的《古兰经》第48、55、67、78和79等五章经文和阿文赞词,而明柱则满绘缠枝西蕃莲图案,华贵异常。绿色的拜毯衬托着红色的门柱,如同翠绿的园圃里鲜花在春色的律动中轻歌曼舞,一种强烈的生命气息伴着神秘圣洁的浪花儿将人裹挟,每每礼拜的班次升腾起忧伤的诵读时,这浪花儿就会翻卷着,把人心打湿。我曾经引领着探头探脑的游人直入这神秘殿堂,如同将他们引入了天方夜谭的深处,看他们被深深震撼,被无声打动,每到这时,我总为文明的共通而感慨万分,美好的东西总是无边界地打动着人心,这是这个世界还在生长延续的根基。

游览者往往无从尽览这大殿最深处的美丽,它的六角攒顶窑殿如同华美乐章的最高峰,尽显了回民先人的精神情感与工巧智慧,据说建筑大师梁思成民国时曾探访至此,惊叹不已,断为宋代建筑,嘱咐一定保护好这架构和彩绘,回民也的确做到了珍视保护,代代相传不许轻易改动窑殿,梁先生的这次造访,更是让人们清楚了它的价值,据说三里河清真寺亦有宋构的窑殿,只可惜民国修缮时轻信工程师所言,拆后再未搭回原位。这里是清真寺伊玛目(领拜者)面西领拜之处,正西面是庑殿顶龛式“米哈拉布”(标示礼拜方向的壁龛),满刻着贴金的阿文赞祷词,中心圆形书法为回民信仰的核心宣告——万物非主,惟有真主,明明的真正的掌管者,周围遍布着古兰经文和赞词。此龛形制自宋元之后已不多见,雕刻亦精细异常,上有屋檐下有雕栏及须弥座,连檐下繁复的斗拱都是按照比例缩小拼接而成。南北两侧有窗,窗棂竟是一笔而就的镂雕阿文书法,曾被埃及阿文书法大家惊叹为世间少有的妙笔,南北分别为“真主是品级的掌握者”、“真主是吉庆的掌握者”,可惜北侧窗棂已毁于文革,现为复制品。天花板上也有六块圆刻阿文赞词,分别为:真主是高尚美德的保护者,是品级地位的管理者,是幸福好运的掌管者,是事无巨细的裁决者,是祈祷的应答者,是吉庆福气的归宿。殿内梁枋上还有六幅博古彩绘,乃是年代久远之作。

除了阿訇领拜的精美窑殿,还有专门为演讲而设置的“敏拜勒”(讲经台),牛街礼拜寺的敏拜勒是楠木所制,为七层梯形,前有雕刻精美的木牌坊,上面刻有金色阿文,大意为演讲教义时你们当静听。其实对比老照片,这敏拜勒已非原物,而听一位老人讲,是在文革中被毁后,由牛街和天桥两座礼拜寺的讲经台拼凑而成,但所知者甚少。大殿内还有一道景观,就是大小匾额,古今中阿,堪称荟萃。从窑殿退出,仰望便可见阿文巨匾一方,蓝底金字,厚重端庄,意为“真主定不使行善者徒劳无酬”,它在冥冥之中为行善者指明了方向,打开了希望的心门。而窑殿两侧的横壁上,则对称悬挂着四块直径一米见方的圆牌,白地黑字,苍劲古朴,自右至左分别为“真主的确喜爱信道者”、“真主的确喜爱托靠者”、“真主的确喜爱忏悔者”、“真主的确喜爱敬畏者”,这也是穆斯林们信仰真主的表现的概括。再靠外,还悬有“泰思密”匾,“泰思密”是对“奉普慈特慈的真主之名”的专称,是穆斯林做事前最常用的祷词。一进门的抱厦内也有匾额,均为汉文,正面是清光绪年庆亲王所题“清真古教”,两侧是清同治年回族将领马如龙所题“纲维理数”、“掌握天人”。

岁月更替,很多匾额或毁失,或入库,散落者大半,多为历代贵戚名流所题,如抱厦后第一进殿的泰思密匾两侧曾有对联:正教遵行五时朝拜裕国裕民,自唐以降三十皇册清真清净。泰思密匾南侧,曾悬有“洁净精微”匾,“清真古教”一侧还曾有“率由旧章”匾额,抱厦外檐下,则悬有“天方古教”匾额,两侧对联是:鼓荡焉,熙妪焉,尽属有形功用;主张是,纲维是,须求无始根源。最为可惜的是悬在外檐下正中的一笔“泰思密”琉璃匾额,阿文的“奉普慈特慈的真主之名”乃是一笔写就,结构精妙,且匾为琉璃质地,明代御窑烧造,可惜悬挂了五百年安然无恙,一夕间毁于文革。现在我们还有幸能在对面的邦克楼里看到这块琉璃匾的复制品,由几位老乡老四处搜求图片资料,在一张20世纪50年代国外穆斯林访华旧照上,勉强能够看到这块匾额的侧影。回宗正老人描摹了一夜,又送到老窑烧造,才完成了这件复制品。两年前笔者有幸找到了上世纪30年代美国传教士毕敬士所摄此匾正面特写,当年若有此照,想必会让老人们更为欣慰。

还有更多的匾额收在库房无缘得见,笔者有机会通过资料照片看到了它们,特录于此处供诸君品赏。“正教殷勤”,康熙庚寅年皇孙平郡王书;“清真肃静”,同治元年大学士周祖培书;“造化之原”,同治甲戌年湖北宜昌等处总镇萨福泰书;“惠济檀云”,北平回民公会赠。另外还有“古训是行”匾,以及“顺上帝之则不识不知”、“闻圣人之风兴顽兴懦”抱柱楹联。另外还有两块精美的库法体阿文长匾,为《古兰经》中宝座的经文部分,此为残片,其他部分已散失。另有前文已提到的康熙壬寅年皇十七子书“率由旧章”匾、同治壬戌年贾祯书“洁净精微”匾,还有现展陈于牛街礼拜寺文化展室的康熙壬午年裕亲王书“清真”匾,这块“清真”匾也是现在有实物存在的最早有清真两字的记录。

说到散失难见的匾额,邦克楼、碑亭等处也曾有不少,如今大半已失。通过不同时期老照片,我看到了邦克楼二层曾悬挂有“真 (‘寂的异体字)灵虚”匾,一层则悬有民国马福祥将军的“显扬正教”匾,据说还有对联“化人化物常化化,生天生地更生生”,其一层南檐下有“□□□身”匾,同一位置还曾悬挂有著名的白匾,其内部还留存有清代抱柱联:三才万事其中自有纲维,七日五时到此须无安想。另有一联,乃是光绪乙未年滇南马维骐书立:理本一原道宗一脉,敦崇五典敬服五功。此二联意蕴悠长,令人回味。而北碑亭檐下则悬有传为佳话的“迪老遗香”匾。清同光年间,因落榜来此落脚开办私塾的南京伍迪文老人,生前无子女,举意归真后全部家产捐给寺里,故曰“迪老遗香”。另外南北讲堂亦有匾,南曰“阐一堂”,北曰“善庆堂”,南为海里凡学习及寺里办公之所,北为阿訇起居及讲学会客之所。大殿对厅七间房亦有匾,现内部挂有阿文泰斯米匾额,笔法古拙,光绪二十八年(1902年)在七间房东墙接建五开间对厅,南北两侧亦有圆形阿文图案,可惜毁于文革。如今知道这些匾额的人多已老去,即使现在挂出的匾额,也很少有人知道其确切意思。匾额是清真寺文化的一大载体,其内容深刻丰富,应当传之久远,但愿能有库存匾额重见天日的一天。

礼拜寺年轮一般的历代建筑也堪称一绝。随着人口的繁衍和礼拜者的增加,大殿往往需要扩建,中国古建筑的面阔一旦建成很难增加,于是独具特色的前后接建的勾连搭形式便引入了清真寺,于是如牛街古寺这样的连绵起伏的殿顶便形成了。其实牛街寺是个特例,一般大殿增建,往往是向院子的前方纵深扩张,一般要拆除最西端的窑殿,往西接建新殿,前门礼拜寺就是一个典型,而寺门惯常是开在路西的,如此便进门很顺,不似牛街寺还需珍珠倒卷绕一个大弯才得进殿。花市清真寺就更典型,其大殿亦是连绵的勾连搭,而最古老的明代大殿如今是在中间,窑殿反而是后建。由此亦可看出牛街寺路东位置的好处,那就是避免了拆掉最古老的窑殿向西扩,而是向院内邦克楼扩张,以致形成了如今月台狭窄、院落不甚开阔的局面。而殿顶更是年代风格明显,庑殿顶应是明宣德二年所建,这和明代古寺东四清真寺是同一类型,清代庑殿顶基本为皇家所专有,很少用到民间了,而康熙三十五年接建的抱厦则为歇山顶,气魄低了明代很多。碑亭则是明代特征,细长的斗拱优雅地伸出,两层檐之间的束腰很细,显得玲珑轻盈。其实俯临街面的望月楼也年代很早,大约是在明末清初,它的雀替是饱满的蝉肚形,这是明代的典型特征。至于弥足珍贵的六角攒尖单檐窑殿,其形制更是古朴大气,如果您去过晋祠的圣母殿,便能找到类似的宋代建筑的感觉。至于邦克楼,则属于清早期风格,与碑亭相比,已偏端严厚重。至于南北讲堂及七间房则为同期一组建筑,明代初建,民国翻修,七间房相对保留了更多原有风格。这里告诉您一个断代诀窍,那就是山墙上部伸出的托檐石,如果是整条石材且质地精良,则年代较远,南北讲堂经民国翻修,便采用了那个时代惯用的砖材拼砌法。台基石和台阶石亦是不容忽视的细节,沧桑的岁月,就刻写在它们上面。

有兴趣的朋友,还可以读读寺里的古碑,邦克楼两侧是碑刻集中之地,两碑亭之中皆是明弘治九年碑,南为“敕赐礼拜寺碑记”,碑阳汉文,碑阴波斯文,北为“敕赐礼拜寺增修碑记”,这一年接建了歇山顶大殿,并给庑殿顶大殿和歇山顶大殿两侧加了围廊,构成了今日大殿的主体,同时建了两座碑亭。另一块碑是南讲堂廊下的万历四十一年碑,额曰“敕赐礼拜寺记”,里面有很精彩的一段话,点出了牛街礼拜寺的历史地位:况西则天房,中天而立;东则京师,冠世为都。此寺颓则难为教,此教衰则难为冠。并称至弘治九年规模已无可复加,足见历代扩修之力。邦克楼北侧还有更有意思的一块光绪二十九年碑,此碑俗称为二王述德碑,讲述庚子年八国联军入京后二位阿訇率众保护牛街安定事,以及成功交涉京张铁路迫回民迁坟事,赞叹二位阿訇对牛街民众的仁德,“一遂其生,一安其死”。此碑更有意思的在于其碑阴题额,竟然是“古制联班”,应是联班礼拜制度废除后,此古碑废弃,磨改为述德碑,可谓石碑上的年轮。还有一些石碑和石刻集中在寺的北跨院,有兴趣的可以去探访一下,尤其那些堆放的石刻,其中不乏元明精品,只是寺里珍品颇多,反而不被注意了。除精美的建筑外,寺内还陈列着重要的文物:一座高2.7米上铸阿拉伯文赞词和“大清嘉庆三年秋月吉日建造”的铁香炉,原在大殿正前方,现挪入筛海坟院内,据说文革有造反派要砸掉它,被一位身怀绝技的老乡老发出几丈远,狼狈而逃。一口高0.5米上铸“道光丁末行有恒堂造重一百五十五斤”的“鲶鱼青”铜香炉,原在北碑亭前,因蟊贼多次光顾,今已收存。另有重达1800多斤的清康熙造乾隆四年重造的大铜锅,专为过节熬肉粥所用。基本上正院内就看得差不多了,此时可往南讲堂方向去,在院子东南角有一座随墙门,上书“筛海坟”三字。“筛海”是伊斯兰教对先哲贤人的称呼,过这个小门,便进入了一个小小坟院,如今只剩两座筛海坟,不到百年前,这里还有众多坟头,但都不如这两座筛海坟古老著名。二位筛海乃是宋元时人,在此传道讲学,并归真于此。逝者在此地受到了高度的尊敬,常常有回回来此上坟纪念,每到聚礼日,还有集体的追念赞颂,听来忧伤回环,感人至深。

穿过这个跨院,便是清真寺的后院了,这里做过近百年的回民小学,如今归还寺产,使得礼拜寺的面积达到了一万平方米。这样就有了展厅,我们便能一窥当年不轻易示人的寺藏文物,比如明代青花开光阿拉伯文三足筒形炉、明代青花开光阿拉伯文异形花插、清康熙琉璃釉方座阿拉伯文云头三足香炉、琉璃釉四足方座莲花纹圆香薰、都颇具伊斯兰与中华文化融合的特色。这类文物还有不少,清康熙三十三年(公元1694年)“圣旨牌”、已保存300多年的《古兰经》手抄本等则尚难一观,另外还有一些精美石刻及园林小品,都藏在寺里某个安静的角落,等待着您的探访呢。

而这座寺更富魅力之处,还是它的精神氛围,几百乃至上千人集体礼拜时,那些膝盖敲击在古老的地板上,耳边响起深深浅浅的咚咚声,有些震撼,又有些灵动。阿訇念到生动处,你能听到心灵发颤的声音,如二胡的弦锯在心坎上,也如一瓢清凉的水直浇在心头,一种欲哭的感动,不知不觉中你已得到抚慰。而对于世居于斯的牛街回回来说,这里更像是一个社区中心,历朝历代,清真寺都在社区治理方面发挥了无可取代的作用,比如平安岁月里的守望相助,比如动乱年代阿訇乡老们的力挽狂澜,这都是应当很好继承发扬的传统。这里绝不同于一般景点,有精美古建、珍奇文物,更有精神氛围、生活气息和社会运作,这是一个无比丰富的空间,等待着您来体验与发现。

牛街人

牛街的生活就是这样流转的,虽然已经拆改搬迁,但牛街人还在,记忆还在,总能感受到牛街特有的韵味。不惟回民,老北京人都认可牛街,因为这里保留的不只是回民的传统,还有老北京的醇厚味道。您想,回民的先民千年以前就已踏足此地,许多回民家庭追溯家谱,很多都是明初随燕王扫北而来,从军或经商,再未离开过。回民家的古道热肠,其实也是老北京人的特点,要么一提起牛街,一提起北京的回回,老北京人总是亲切无比,哪个四九城胡同里长大的北京人儿,没有个回回发小或同学同事呢?早已融在了一块。

但牛街回民的确保留着他们固有的本色,比如姓氏小说儿(回民一些家族的别号),比如各色小吃,比如回民的营生,都很值得分享。北京回回,尤其牛街人,喜欢在姓氏前加一个特色说明,都有所本,且恰如其分,比如经营饲草的“草张”家,原籍通州的“通州马”家,做过宫廷侍卫的“侍卫马”家,出租桌凳的“座儿李”家,经营玉器的“玉器梁”家,卖小吃的“切糕张”家,还有大名鼎鼎的“月盛斋马”家,甚至有高大英俊的“俊王”家,善写大字榜书的“大字杨”家,各有特色,不一而足。

其实都与营生有关。从牛街人的姓氏小说,也能看出从事的几大行业,老话讲“回回两把刀,一把卖羊肉,一把卖切糕”,说得真切,但不全面,还有较大的行业,比如牙行、饮食业、珠宝玉石业,也有仕宦人家。小商贩占大半,这是勤行,本钱也少,大凡其他行干不下去或失业的,大都当了小商贩。别小看这小买卖,回民也能用那股勤奋干净利落劲儿,把它做成金子招牌老字号,如今老北京人念念不忘的,大都是回民的小吃和字号,这靠得是一辈辈坚守的真材实料、诚信经营和起早摸黑,这两年,每到斋月,都有位老乡老在寺里给大家做开斋点心,豆面糕别提多好吃了,那十几道工序,一点不能少,用怹老人家的话说,谁还给你做这么细呀?顶多五道工序就打发了,还能入口即化?如果您有幸在斋月来访,兴许还能尝到老爷子的手艺呢。牛街小吃种类说来可就多了,豆汁儿、面茶、杏仁茶、甑儿糕、豆腐脑、炸回头、切糕、盆糕、白水羊头、牛头肉,多了去了。现在大部分依然能够吃到,就看您来不来了。

也有不少大清真馆子,比如同和轩、两益轩、西来顺、元兴堂等,都是大名鼎鼎的回民馆子,各有各的拿手菜。西来顺特色是清真西式菜肴,同和轩的清真烤鸭,两益轩的革新做法,元兴堂的高档定位,都曾名扬一时。更普遍的是经营牛羊肉业,由于回民按伊斯兰的教规不吃没有阿訇屠宰过的牛羊肉,所以羊肉铺在北京几乎是回民的专业。现在科学证明按伊斯兰方式屠宰的牛羊肉由于不用锤击、电击而且放血彻底还有嘌呤含量较小,有利于人体不易诱发痛风等疾病,像澳大利亚等非穆斯林国家现在也大量聘请穆斯林技师来屠宰牛羊。在羊肉铺老字号中就包括月盛斋,它采用了御医提供的药料,又有百年老汤,当年只用一碗浇在面条上的羊肉汤,就把西餐给打败了,给中餐争了一口气。还有驼行,这一行的屠宰业基本是牛街人专营,过去吃不起酱牛肉的,就拿骆驼肉代替,也能解馋。回民在老北京的饮食业中占有特殊的地位,百分之八十的老北京小吃都是回民小吃,只可惜公私合营之后,很多手艺逐渐失传,即使还在做的,也多少失去了原有的味道。

除了吃的,还有玉器业,俗话说“识宝回回”,先人们就是干这个的。牛街有个沙栏胡同,其实就可能是蒙古语对珊瑚的称呼,元代鼓楼下有沙栏市,就是珠宝一条街。做玉器行的,集中在廊坊二条,由此,前门礼拜寺也得以扩建发展。回民玉器行的同仁,在信仰和操守上很是一致,一拨人看铺子,另一拨人就去寺里礼拜了,按照回民传统为人经商,不抽不喝不赌不嫖,诚信经营,乐善好施。这善行不仅刻在了清真寺的碑上,而且成为代代传颂的口碑。据不完全统计,当年仅在廊坊二条,牛街人开的玉器店,就有二十四家之多。解放前夕,全市回民玉石商户,有四分之三都是牛街的。霍达的著作《穆斯林的葬礼》中经营玉器的穆斯林的原型,据说也是取材于牛街。

这都是老话儿了,如今牛街人从事的行业就更多了,所谓士农工商,回民哪一行都有佼佼者,这或许也跟传统有关,“以出世的精神,做入世的事业”,有这样传统的民族,能不是好样的吗?