成都旧城水道空间的形态及其功能演变探析

2014-09-03冯兰

冯 兰

(西南交通大学建筑学院, 四川成都610031)

1 “城外二江”的形态功能演变历程

1.1 秦汉时期的“二江珥市”格局奠定成都工商业基础

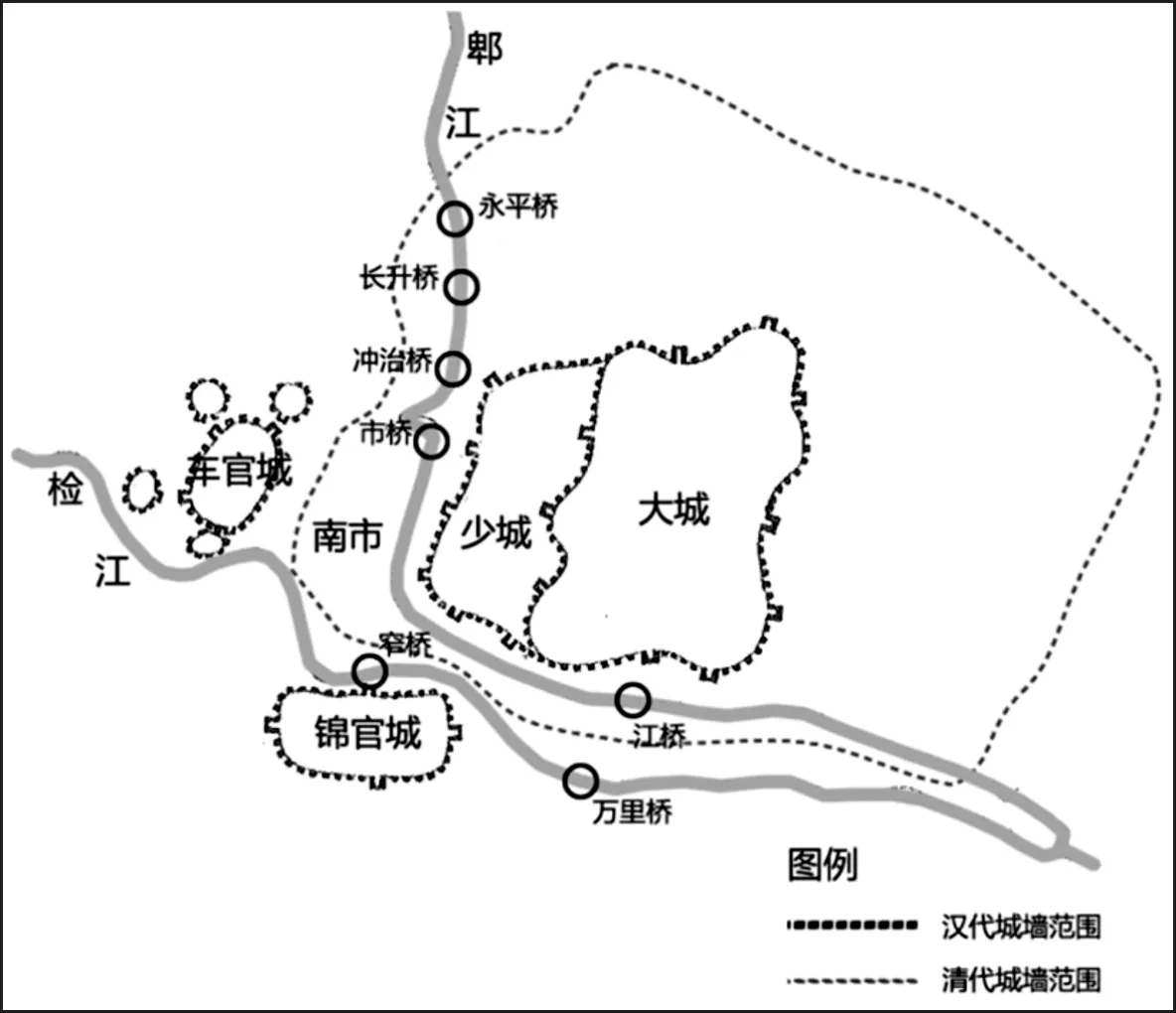

公元前256年,李冰开郫、检二江流经成都城区南部。西汉扬雄《蜀都赋》中称“两江珥其市”,“珥”字意为耳环,可见二江在城南基本平行布局于商贸集市两侧(图1)。

图1 秦汉时期成都城“二江珥市”示意[3]

“二江珥市”格局乃水运航道的双重保障,在这种优势带动下,成都城西南地区逐渐成为交通枢纽及货物集散之所,并于城外形成“南市”,城南商贸得以迅速发展。

“二江珥市”格局还极大促进了成都的手工业发展。检江水质适合于蜀锦漂洗,在窄桥南岸一带形成了蜀锦生产和交易的集中区域“锦里”,政府在此设立“锦官城”,专门管理织锦工业。同时,水运优势还促使政府在南市之西设立“车官城”,专门管理和制造军用车辆,作为军事工业区域。

秦代乃成都城初创时期,“二江珥市”的形态格局适应了城市经济、社会发展的基本需求,即农业灌溉、生产生活供水以及水运交通,为之后成都发展为西南地区甚至全国商品贸易中心奠定了工商业基础。

1.2 晚唐以后的“二江抱城”格局进一步促进成都经济、文化繁荣

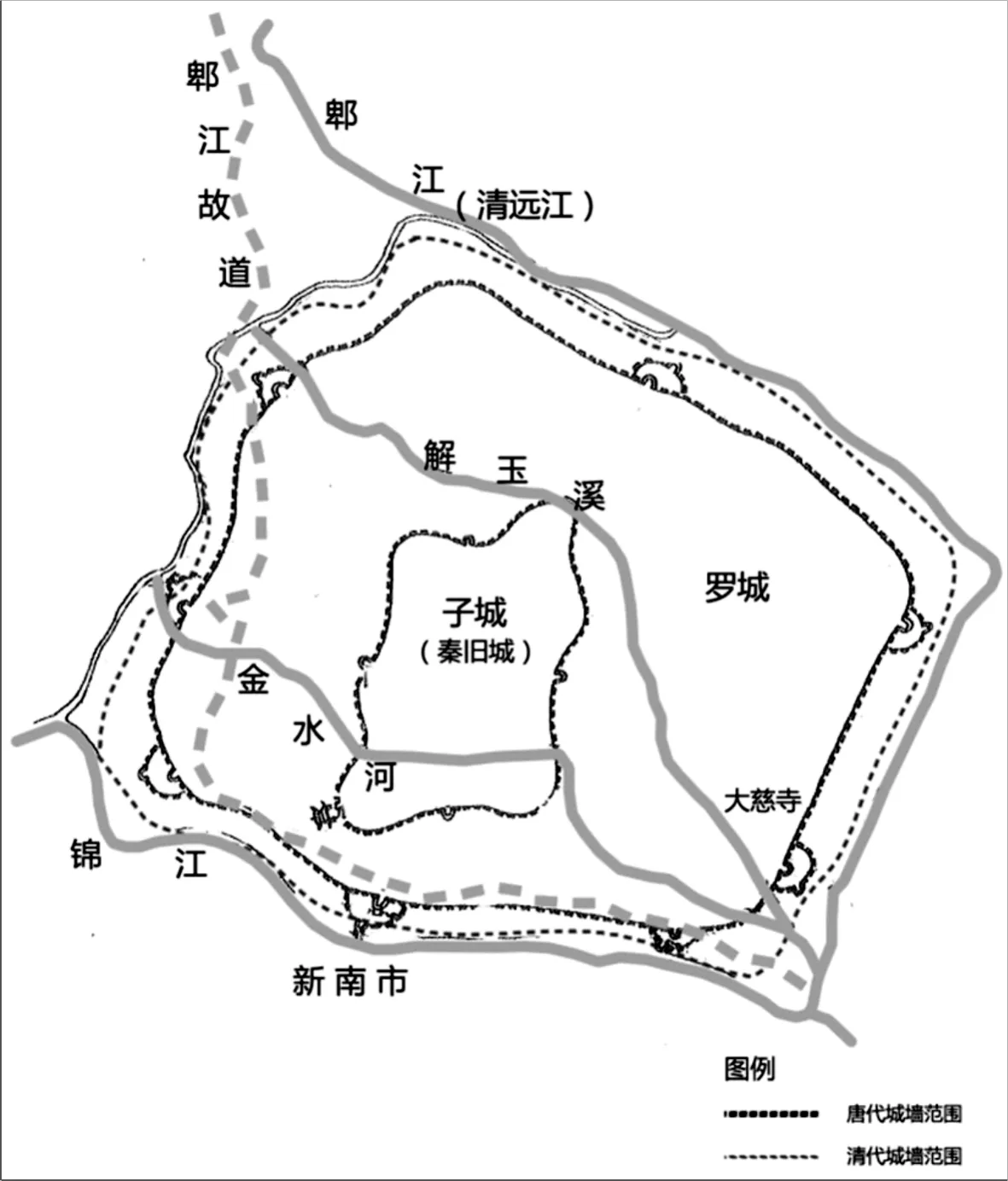

出于军事防御目的,晚唐时期在城区西北部(今九里堤)将原来南流的郫江改道向东流,环绕新建罗城之北、东两面,最终于罗城东南角与锦江会合。由此,构成了新的“二江抱城”之势(图2),此种格局一直延续到了20世纪中叶。

图2 晚唐扩筑罗城后“二江抱城”示意[3]

“二江抱城”格局改善城南洪涝之灾。郫江改道之前,二江并流城南的布局使得南郊一带地区屡遭洪水侵害。改道之后,既有利于成都北部、东部地区的排水,又极大减轻了南郊洪涝灾害的威胁。

“二江抱城”格局巩固成都西南商贸中心城市地位。唐宋时期,成都成为岷江、长江水上贸易通道的起点和终点,与长江中下游各地区形成广泛而密切的商贸关系。马可·波罗曾记述道:商船、客船在江中密如过江之鲫,桥上有热闹的集市,桥边吊脚楼上全是挑着酒帘、撑着遮阳蓬的茶楼酒肆。繁华的沿江商业景观,是唐宋成都城作为西南商贸中心城市的标志。

“二江抱城”促进成都传统民俗文化的繁荣。成都一方面依靠经济实力的强盛,另一方面凭借“二江抱城”这得天独厚的空间格局,以“水”为中心的成都传统民俗文化得以空前发展。例如以锦江——浣花溪为载体的游江活动,其规模之盛大全国闻名,这是在唐宋成都城市经济高度繁荣时期出现的文化现象。

1.3 近现代“江环城中”格局重塑成都“水”文化生态城市风貌

20世纪以后,随着城市现代化进程,新的建成区突破原有城垣的限制,向外大面积扩展。府河、南河(即锦江)围绕旧城,被新的建成区包围,形成“江环城中”的新格局。

随着现代交通运输方式的发展以及沿河工业的影响,二江作为成都两千多年商贸、民俗文化重要载体的功能消失殆尽,更无从谈起城市生态环保、景观塑造功能。“九天开出一成都,万户千门入画图”的两江“水”文化生态格局遭到严重破坏。

20世纪90年代以来,成都市政府开始逐步实施府南河综合整治工程。今日的锦江(即府南河)两岸有宽敞的滨河绿地串联起一系列大型生态景观公园,成为市民休憩、游赏、居住的绿色区域。这是一项立足于人与自然和谐共存的探索性尝试,更是对于成都两千多年“水”文化生态城市格局的重塑。

2 “城内二河”的形态功能演变历程

2.1 唐宋时期解玉溪、金水河构成成都城内南北干渠

唐代成都城内先后开凿有北部解玉溪、南部金水河(图2),以作为水道网络的核心,承担供水、排涝、泄污、行船等功能,是带动城市内部经济、社会发展的关键因素。唐代以前,成都城的经济重心一直偏于城西南地区。解玉溪为城内东部地区提供了方便的供水、行船等功能,使得城内东部市场和街坊迅速繁荣。以大慈寺这一规模空前的游览胜地为中心,解玉溪两岸、万里桥一带商肆繁华,形成了成都著名的“夜市”。

2.2 明清时期金河、御河成为成都城内主要河道

宋亡后,北干渠逐渐湮没,仅存南干渠金水河。明代在城中心建蜀王府,城垣四周掘濠蓄水,称御河。自此金、御二河成为成都城内主要河道。

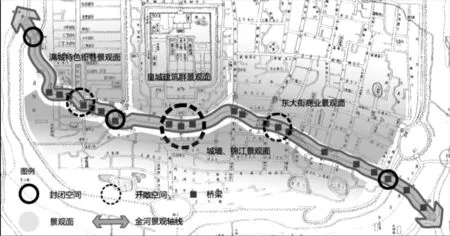

清代金河两岸人烟密集、商贸兴盛,传达出一种成都独特的世俗文化风貌。沿岸景观遵循起、承、转、合的空间序列效果,商铺、民居的建筑形式结合收放自如的街道线型、精致巧妙的桥梁形态以及蜿蜒流畅的河道边界,创造出一种动静相交、丰富多变的景观空间(图3)。例如皇城三桥一带是当时重要的物资集散中心,繁华闹市景象结合皇城高大壮丽的建筑群,与西边仅一墙之隔的“禁区”满城形成空间上动与静、开与闭的强烈对比。另外,从沿河立面的建筑风格、天际线变化来看,三桥以西多为深宅大院,重门叠户、高墙绿柳;至皇城坝一带,三桥与皇城三门遥遥相对,北望是高大庄严的皇城建筑群;而三桥以东,一眼望穿的低矮平房临水而建,颇有江南水乡的风貌。

图3 金河沿岸景观空间序列示意[3]

御河的功能演变则体现了从“防御性”到“生活性”的转变,这实际上从侧面反映了社会性质的转换过程。最初作为防御性的城壕,目的是将普通民众隔离在外,是封建专制“君权至上”的象征;然而清代以来随着沿河民居、街巷的逐渐形成,御河的主要使用者转变为普通民众,发展成为城内行船、供水、排水的生活性河道。御河所承载的社会功能发生“质”的转变。

2.3 近现代社会政治因素导致金、御二河的衰落、复兴再至消亡

民国时期,金、御河因缺乏疏浚管理、逐渐淤塞,已失去原有功能。20世纪50年代后,成都市政府对金、御河实行疏浚工程,改建后的两河及其滨水区域一度成为市民休憩游览的公共场所。至1970年,两河相继被改建为地下防空工事,作为河道存在的历史宣告结束,昔日“小桥流水人家”的人文风情再不复见。

金河、御河的衰落及消亡,是近现代社会政治动乱的直接后果,它造成的不仅仅是城市物质空间形态的改变,更是成都以“水”文化为中心的历史文化格局的重大损失。

3 成都旧城水道桥梁空间的形态功能演变历程

3.1 古代成都旧城水道桥梁空间具备“交通”与“商业”的兼容性

古代成都商品经济的繁荣赋予了桥梁空间一个特殊的功能,除了作为两岸交通联系通道之外,也是商品交易的市场。这种“交通”与“商业”的兼容性,继而又影响到桥梁自身的空间形态。成都的廊桥就是体现这种影响的典型代表,古代成都二江、二河的许多桥梁都以这种形式出现。廊桥的复合型空间体现在桥上加盖屋顶,桥中间为人行通道、两边一般隔出多间房屋,用于开设商铺,是一种集商贸、餐饮、通行功能为一体的具有浓厚地方特色的桥梁形式。

3.2 近现代成都旧城水道桥梁空间的“商业性”逐渐消失

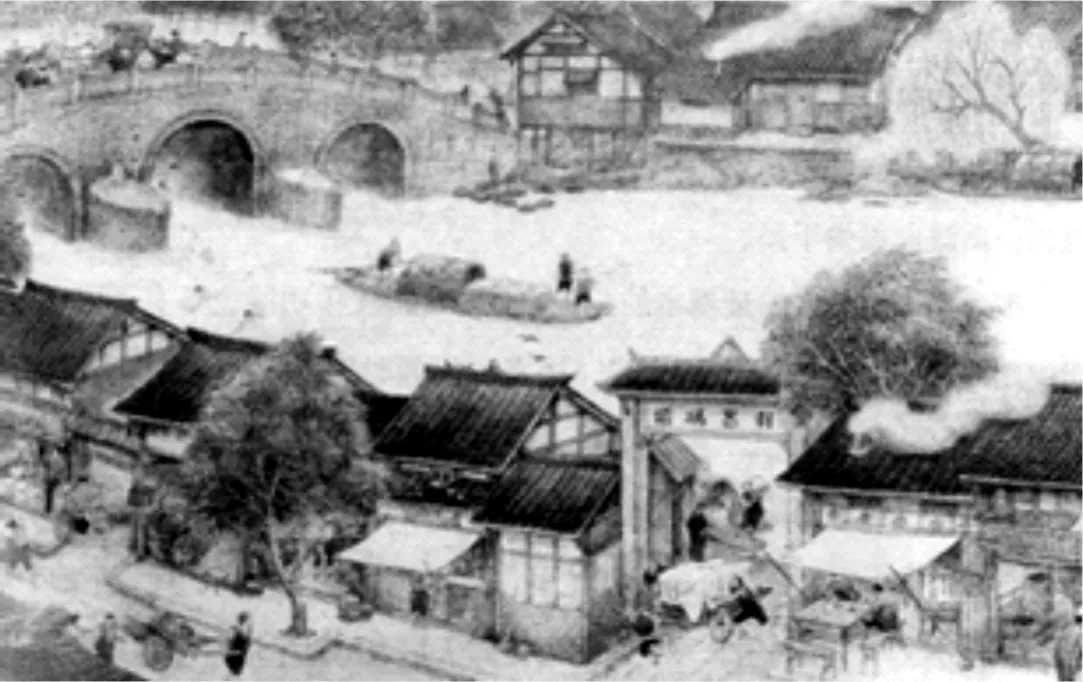

随着城市的社会经济发展,近现代以后对于桥梁空间的通行能力的需求逐渐增大,相应地桥梁空间的“商业性”特征则渐趋弱化。今日锦江上的许多桥梁还沿用着旧时名字,但其空间形态、功能特征早已今非昔比。例如,今日的南门大桥即古代万里桥(图4),清时为七孔石拱桥,桥上设集市;而如今是一座新建的现代化跨度单孔水泥大桥。虽然成都市在1997年将古万里桥异地重建至锦江上游的浣花风景区,但昔日南门外“万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿”的人文情调终难再现。

图4 近代的万里桥(资料来源:http://bbs.tianya.cn/)

4 成都旧城水道空间形态及功能演变的特征

综观以上成都旧城二江、二河及其桥梁、滨水空间的形态及功能演变过程,现总结其特征如下:

4.1 水道空间形态与成都古城整体空间格局之间是一个相互影响的关系

成都旧城水道空间形态与城市整体空间格局之间的相互影响主要体现在三个方面:一是成都二江的形态格局是造就成都城址千年不变的重要因素。秦汉时期的 “二江珥市”、晚唐以后的“二江抱城”,正是这“清江绕蜀城”的优良生态和便利交通条件使得成都在历代战乱中,总是周而复始地旧地重建。二是成都水道空间的布局直接影响城市空间结构的布局。例如锦官城、车官城的设置,就直接源于二江促进了“南市”的繁荣;而城内商业、居民集中区也往往沿金河分布。三是成都古城整体空间格局的发展需求也促进着水道空间形态的改变。例如晚唐罗城的扩筑,引发郫江的改道;城内东部商业区的萌芽,促进北干渠解玉溪的开凿。

4.2 商品经济的发达使成都水道空间的“边界性”得以弱化

成都城外二江作为这座城市的一种强大边界,使得成都的发展在很长一段历史时期里都主要局限在二江包围以内的区域。但是,由于成都商品经济的快速发展,汉代就在郫江以西、检江以南形成了“南市”、“锦官城”,晚唐以后又在二江合流的合江亭一带,发展了大片商贸区(图5)。二江的这种“边界性”得以弱化。

图5 近代成都东门外九眼桥繁华景象

4.3 水道桥梁空间被赋予成都独特的“市民文化”

古代、近代的成都桥梁因为具备“商业性”,所以成为成都市民、特别是下层民众的“自由市场”和“公共休闲空间”。成都著名的“十二月市”和“夜市”,就通常集中在河道上有桥梁的一带区域,人们在这里进行商业贸易、喝茶闲聊,久而久之便形成了成都特有的休闲文化、茶馆文化、商业文化(图6)。

图6 近代成都河边的街道和商铺

5 小结

成都是一座按照“上善若水—水孕文明—文明城市”的自然哲学模式形成和发展起来的城市。成都旧城水道及其桥梁、滨水空间的形态、功能演变发展过程,可以说就是成都城两千多年更新发展的微观缩影。在今天的城市旧城更新和新区建设过程中,我们也要遵循历史发展演变的特征和规律性,保护和传承古老成都给我们留下的宝贵财富。

[1] 成都市地方志编纂委员会. 成都市志·市政建设志[M]. 成都:四川人民出版社,1998

[2] 成都市地方志编纂委员会. 成都市志·勘测志[M]. 中国建筑工业出版社,1997

[3] 四川省文史研究馆. 成都城坊古迹考[M].修订版.成都时代出版社,2006

[4] 王笛. 街头文化·成都公共空间、下层民众与地方政治,1870—1930[M].李德英,谢继华,邓丽,译.中国人民大学出版社,2006

[5] 许蓉生. 水与成都——成都城市水文化[M].四川出版集团巴蜀书社,2006

[6] 王泽华,王鹤. 民国时期的老成都[M].四川文艺出版社,1999

[7] (德)Tamara Wyss. 巴蜀老照片——德国魏司夫妇的中国西南纪行[M].四川大学出版社,2009

[8] 万本根,俞荣根,谭继和. 巴蜀文化图典[M].成都:四川人民出版社,1999

[9] (美)凯文·林奇. 城市意象[M].方益萍,何晓军,译.华夏出版社,2001

[10] 张影轩,曹慧利.成都府南河综合整治工程效果剖析[J].规划师,2004,(6)