略论民间之“孝”的承传

2014-07-18周珂

周 珂

(四川省巴中市 第六中学,四川 巴中 636600)

略论民间之“孝”的承传

周 珂

(四川省巴中市 第六中学,四川 巴中 636600)

不像官方之孝那样宏阔高远,民间之孝更加务实,它以对父母生养的感恩、日常照顾、慎终追远为旨归,更多地保有和体现着民间丰富而朴素的孝道信仰和追求。民间之孝以导向家庭和乐为要义,重视血缘亲情。于此,孝道回归家庭本位,指向父母,扩及兄弟,成于家庭。

民间之孝;生养之思;晨昏侍奉;慎终追远

民间之孝属于民间隐形文化范畴,虽然自有其旨归,但在社会的发展演变中,它始终处于官方强势文化的压抑和笼罩之下,不自觉地受到主流文化的影响,在两种文化的流动共生体系中,民间文化有时会呈现出一定程度的屈从和妥协。但民间文化又自有其强大的包孕力,在接受主流文化同化的同时,又会吸收其新的质素,来丰富自身。民间之孝道文化亦然。

所谓“民间”,主要是与官方相对或是游离于主流思想之外,存在的一种个人的非意识形态的话语空间体系。民间之孝,它是一种缘于心、发乎真情真性的朴素的情感流露,它贵在真纯无遮掩,不受官方意识形态所号令,旨在家庭和乐。其次,民间之孝的另一形态表现为与官方意识思想的相契合的一面,但这种契合一致是民众心理不自觉的选择,更多是一种出于深重文化积淀的集体无意识。

许慎《说文解字》释“孝”为:“善事父母者也。从老省,从子,子承老也[1]”对人民之孝的阐释,拟从两个方面来展开。一方面,主要通过一些作品、歌谣、民间故事、家训家诫及乡规民约等的演绎分析,进而归纳出民间之孝的一些共同特征,以此区别于官方之孝。另一方面,主要通过一些礼俗如丧礼的举办、清明节的上坟扫墓等事项,来表现孝之尊祖敬宗、慎终追远的含义。

一、孝之一义——哀哀父母,生我劬劳

孝是人类返本报初、尊祖敬宗的一种原始信仰,是一种血浓于水的情感寄托,早已有之,后世不断传承延续。“人同此心,心同此理”,因为这是人之共情,人之常情。

大舜孝感动天的故事早已是家喻户晓的佳话。该故事今多保存在《史记·五帝本纪》和民间“二十四孝”故事中。据《史记·五帝本纪》载:

舜父瞽叟盲,而舜母死,瞽叟更娶妻而生象,象傲。瞽叟爱后妻子,常欲杀舜,舜逃避;及有小过,则受罪。顺事父及后母与弟,日以笃谨,匪有解。……舜耕历山……舜父瞽叟顽,母嚣,弟象傲,皆欲杀舜。舜顺适不失子道,兄弟孝慈。欲杀,不可得;即求,常在侧。[2]

虞舜憨厚至孝,即便面对来自以至亲之父为首的近乎迫害的行为,舜不愠不恼,泰然处之,对父母恭敬如初,对弟善慈始终。二十岁以孝闻名乡里,三十岁尧禅让其天子位于舜,舜亦治政有方。待演绎到“二十四孝”故事,说舜孝感动天,充实细节,附会上大象替他耕地,鸟代他锄草之类的神话,使得历史人物神话化、神圣化,由此突出其孝之真、孝之诚。可以说,笃孝事亲是舜身上最具光辉的道德亮点,这也是其被四方推荐受天子位的重要原因。舜恪尽子道,尽管父不父,弟非弟,他时刻以宽厚谨顺之心包容至亲对自己一次又一次的伤害,始终无怨无悔,不离不弃。这其实也是对人子之孝的一种真诚考验,因为孝从来不在于言辞,而在于日常生活中如何做。家务事从来难以对错来考量,舜不自怨自艾,只是坚持做好自己——既为人子,便尽子道,不问其他。该故事劝人向善,劝子行孝的劝诫意味颇为浓厚,甚至还有“天下无不是的父母”之隐喻。

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,其中亦有反映孝的观念的篇章,如《邶风·凯风》《小雅·蓼莪》《小雅·小弁》等篇。《小弁》篇“维桑与梓,必恭敬止。”阐释了孝之基本内涵——要用一颗诚笃恭敬之心来奉养父母。《蓼莪》篇,表达了人子对父母养育深情的感恩与不能报父母深恩于万一的浓烈追思,读来沉痛悲怆、凄恻动人。

蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。

蓼蓼者莪,匪莪伊蔚。哀哀父母,生我劳瘁。

瓶之罄矣,维罍之耻。鲜民之生,不如死之久矣。

无父何怙?无母何恃?出则衔恤,入则靡至。

父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,长我育我。

顾我复我,出入腹我。欲报之德,昊天罔极。

南山烈烈,飘风发发。民莫不榖,我独何害!

南山律律,飘风弗弗。民莫不谷,我独不卒。

清人方玉润言本篇:“备极沉痛,几于一字一泪,可抵一部《孝经》读” ,给予了高度评价。同时称引其为“千古孝思绝作。”(《诗经原始》卷十一)这是一篇怀悼之作。连用“生”“鞠”“拊”“畜”“长”“育”“顾”“复”“腹”九个动词,讲述父母生我养我的不易,近乎悲咽。诗人愈是回忆父母的辛苦不易,愈是充满了无限悔责之情。常言,树愈静而风不止,子欲养而亲不待。双亲不在,款款孝心难表,终是为人子的心头大痛。这首诗很好地诠释了善事父母的孝之初意,以自身的沉痛经验为例,提醒朋辈孝敬父母应当时,否则遗憾终生。笔者以为,这正是民间之孝朴素本真而又直指人心的动人之处。它从来不是轰轰烈烈的一时一刻,而是细水长流,是日积月累的点点滴滴,更是年年岁岁的不厌其烦。父母在世之时,尽心供养;父母过世之后,按时祭扫,常怀感念之情。民间之孝便是沿贯这一基本共识,潺潺流淌而去。

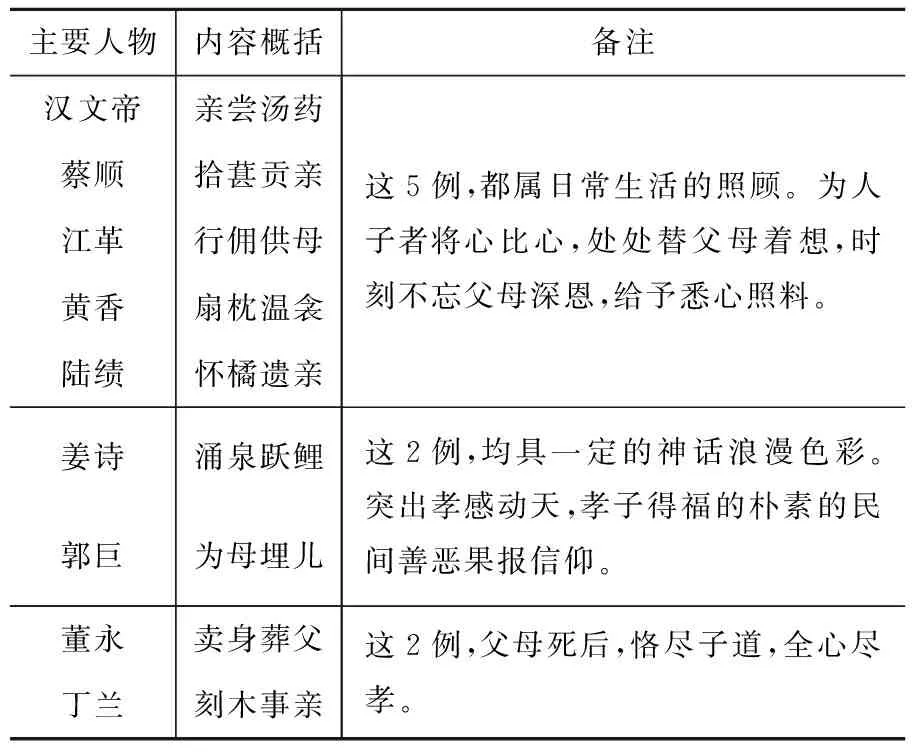

汉代,以孝治天下,民间亦是孝风笼罩。单说民间教孝的教科书“二十四孝”故事,汉代的就占据了三分之一还多的篇幅。现存的二十四孝故事中有九个都是源于汉代,相信这亦非偶然。各个事迹具体见下图:

主要人物内容概括备注汉文帝亲尝汤药蔡顺拾葚贡亲江革行佣供母黄香扇枕温衾陆绩怀橘遗亲这5例,都属日常生活的照顾。为人子者将心比心,处处替父母着想,时刻不忘父母深恩,给予悉心照料。姜诗涌泉跃鲤郭巨为母埋儿这2例,均具一定的神话浪漫色彩。突出孝感动天,孝子得福的朴素的民间善恶果报信仰。董永卖身葬父丁兰刻木事亲这2例,父母死后,恪尽子道,全心尽孝。

上述诸人孝行虽异,孝心一也。其孝的表达也是基于父母日常生活的照料,平日之时,尽心供甘旨;生病之时,汤药不离,忧心不已;去世之后,早晚揖拜,心怀感念,“事死如事生”。汉代通过“察举制”选贤任能,有“维德是举”的意思,这样通过察举出来的“孝廉”就真假难辨了,往往是虚有其名。桓灵时的一首民谣,从侧面透露出某种与主旋律不一致的声音,从民间窥探出另一种真实。谣曰:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”(《乐府诗集》卷八十七)整个一“挂羊头,卖狗肉”的虚假混世场景。察举制的弊端,生出了许多道德作秀的士子,纯粹出于沽名钓誉,达于庙堂之目的。“伪孝”丛生,孝被形式化、简单化而敷衍,人们此谣即是讽刺这种歪风邪气。即是说,有汉一朝,在孝风甚炽的汪洋中,同时也有股暗流在潜滋暗长。

建安七子之一的曹植曾作《灵芝篇》,深情缅怀先人。诗作前半篇历叙古之贤孝子虞舜、老莱子、丁兰、董永等的孝迹,“岁月不安居。呜呼我皇考”,话题一转,下半篇一吐己之思亲衷肠,表达了对其父的追念之情。该诗上承《蓼莪》,诉说了人子对于父母的感恩深情,发己之幽思,读来诚婉动人。

唐诗中也有不少以诗歌的形式,来表达自己的一片诚孝。最为大家所熟知的便是孟郊的《游子吟》:

慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

“儿行千里母担忧”,这种牵肠挂肚、食不甘味的思念也唯有母亲能须臾不忘。子女幼时,父母含辛茹苦,盼望其快快长大;待到子女长大,求学立身于外,父母已垂垂老矣,分别、守望、盼归似乎又成为一种生活常态。“父母在,不远游,游必有方[3]”,即强调子女应在家嘘寒问暖,侍养双亲。但现实多是离多聚少,即便若此,也应“游必有方”,安顿好父母,告知自己的去向,即便不能在身边尽孝,至少也要让父母心安。值得特别关注的是,在文体上还形成了专门的祭文,一定程度上也可以说是专为行孝怀悼而设,饱蘸浓情,历代自是佳作叠出。如唐代政治家张九龄的《祭二先文》、李商隐的《重祭外舅司徒公文》,宋代欧阳修的《泷冈阡表》、朱文公的《祭告远祖墓文》。《诗经》的《蓼莪》篇诚开后世祭文之先河。后世祭文形制不一,有诔、铭等,其写作的范围也有所扩大,不单指子孙对父母等长辈,也可以是对同辈的悼念如袁枚的《祭妹文》,该文被誉为祭文中的“千古绝调”,也可以是后人凭吊前贤的,如西汉贾谊的《吊屈原文》、唐代柳宗元的《吊屈原文》。千古而下,祭文对于死者的追远情愫自是不变,对于生者的安慰熨帖也自是其社会功用。

二、孝之二义——显声扬名,光宗耀祖

周兴嗣受梁武帝之命,撰写了脍炙人口的《千字文》,三字成诀,对仗工整,音韵谐美,内容丰赡,遂成为千古童蒙学的教科书。其于孝的表述是:

资父事君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。临深履薄,夙兴温凊。[4]

他采用忠孝并举、比孝说忠的方式,强调无论尽孝履忠,都需尽心尽力,全心全意。这样,自然不错。因为要让小孩子从小树立孝顺父母的这种意识。宋代学者王应麟的《三字经》亦是脍炙人口。其曰:

上致君,下泽民。扬名声,显父母。光于前,裕于后。

《千字文》《三字经》作为幼学宝典,由于是文人学者编撰,他们起到了沟通民间底层与上层贵族文化意识之间双向流动的作用。因此,在这里所宣扬的孝明显具有双重色彩,既发抒老百姓望子成才的美好愿望,也树立孝子贤臣的典型表率。“扬名声,显父母”这可以说是教子之孝最朴素的表达,是民间之孝的第二类别。作为朗朗上口的小儿读物,这种“立功扬名,光宗耀祖”的观念自小被灌输,成为其志欲追求。

在元代,为人们所熟知的《二十四孝》《二十四孝图》正式成书,可谓孝道文化史上的一件盛事。其实“二十四孝”故事,数目在宋金时期已接近完整,但终究是在元初经郭居敬之手编定成书的。《二十四孝》一书,内容取自先秦至宋各朝,故事在民间亦广为流传,自汉以降,不仅有故事的传唱,而且有专门的画像石、画像砖、壁画等载体表现这些故事。这些都为孝道的通俗化、普及化做了有益的开拓。宋元明清以来,孝道的通俗读物:劝人为孝的诗文、绘画、俗讲故事、弹词,以及家训、家诫、蒙学书等越来越多,通俗化、深入化特征显著。围绕《二十四孝》,孝行录相继出现了《二十四孝图》《二十四孝图诗》《二十四孝图说》《后二十四孝》,甚至扩到《女二十四孝》、广为《百孝图》、《百孝图说》,再广为《二百四十孝》。今人已将该书译成白话文,定名《白话二百四十孝故事》,由三秦出版社于1994年付梓印刷。清咸丰年间,有人据《二十四孝》改编成《二十四孝鼓词》,在民间演唱,借此,“二十四孝”故事几于妇孺皆知,家喻户晓。有清一朝,孝道的通俗教材多不胜举,士人百姓似乎也乐此不疲。民间劝孝歌文一时蔚然勃兴。唐·王刚的《劝孝篇》,宋·邵雍的《邵康节先生孝父母三十二章暨其孝悌歌十章》,清·李毓修的《弟子规》,姚廷杰的《教孝篇》,王家楫的《镂心曲劝孝歌》、徐廷珍的《乌夜啼思亲曲》以及佚名作者的《劝报亲恩篇》《道情劝孝歌》《劝孝格言》《劝孝歌》等等。还有民间广为流传的“老来难”劝孝歌图,为文回环构成一慈祥老者的形象,新颖别致,语语通俗恳切,呼唤人子的孝敬之情。值得注意的是,道教与佛教的大量经文中亦有劝孝的诸多篇章。佛教在中国民间信众颇多,以神的名义来教孝、劝孝,意义大哉。其实,这亦是儒释道三教合流的结果。佛教的《父母恩重难报经》,道教的《原始洞真慈善孝子报恩成道经》《道藏太上老君说报父母恩重经》,以及一些假托道教名义宣孝、劝孝的经文,如《文昌帝君劝孝歌》《文昌孝经》等。这些至少说明,孝道观念在民间的影响是非常深远的,同时这一观念还被不断地强化和巩固着。

此外,历代的史书、小说、戏曲、笔记等也都记录了大量的人子为受冤父母复仇的故事。由王立、刘卫英编的《中国古代侠义复仇史料萃编》一书,曾专章专节缀录为人子(甚至专门挑出女性,另立一章)替父代母报仇的各类孝义故事。故事中的苦主多为恶人迫害致死,其子力为复仇,即便孝子此举干法亦广扬孝名,从轻发落。由于统治者的倡孝以及需要现实的宣传榜样,因此在后世的史书书写中,开始设立专章旌表、歌颂这些孝子事迹,故《孝义传》《孝友传》屡见于各朝史载。这是孝道思想在民间与官方之间上下流动、互相影响的体现。

三、孝之三义——尊祖敬宗,慎终追远

孝之表达还体现在民间的一些祝寿礼、丧葬礼俗仪式中。《诗经》中描绘了大量的祝寿场景。如《大雅·江汉》中:“虎拜稽首,天子万年”“作召公考,天子万寿”。《豳风·七月》:“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”,其中有些语言直接是现今的祝寿词。“福如东海长流水,寿比南山不老松”是对寿星的良好祝愿。寿星图也是人们喜闻乐见的吉祥画。祝寿活动,晚辈借此表达对长辈的一片孝心,体现尊老敬长之意。生而为人,固有一死。儒家一贯重视丧礼,于治丧过程中注重孝情的发抒。子曰:“生,事之以礼,死,葬之以礼,祭之以礼”,以“礼”事亲,既是孝的要求,也是孝的内容。“事死者如事生,事亡如事存,孝之至也(《中庸》)”。孟子把死孝提到至高地位,“养生者不足以当大事,唯送死可以当大事”,显见孟子更注重死后追思之孝。后世所普遍通行的葬前礼仪、五服制度、居丧守孝、祭祀亡灵等丧葬程式,多出自儒家论“礼”之经典著作——《礼记》《仪礼》《周礼》。死者死后,一般要经历报丧、入殓、出殡几个环节,死者的子女的孝服用粗白布制成,四周及袖口不缝,头裹六尺白布巾,直垂背后,即是通常所说的“披麻戴孝”了,入殓、出殡之时都要哭祭。每每哭得悲天怆地,愈是声泪俱下,愈被旁人夸诚孝。在家祠里,立牌位,孝男孝女朝夕上香揖拜。每逢清明时节,携子带孙,上坟洒扫祭拜,追念祖先懿德。这种孝情的激发,身教甚于言传,教子孙尊祖敬宗,缅怀先人,孝事父母。扫墓、祭祀这无疑是清明节的重要内容之一,这也是“祭之以礼”的民间孝行的践履。陆游的七绝《示儿》一诗末句“家祭无忘告乃翁”,侧面反映出人子对已故双亲的守时祭祀。杜牧的《清明》一诗:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,路上行人因吊念故去亲人而伤心欲绝,又逢小雨更助添内心的凄凉之情。

佛教的渐入,民间孝道氛围渐行渐浓。佛教为赢得善男信女,教义不断本土化,依托儒家孝道宣传自己的转世说和善恶果报说。印度的佛经《盂兰盆经》,被中国佛教奉为“佛教孝经”。经文叙写:释迦牟尼之大弟子目连,因不忍其母堕饿鬼道受倒悬之苦,于七月十五日,乃亲入地狱解救。本经特具孝子报恩思想,突出体现了孝道精神。经说:

是佛弟子修孝顺者,应念念中,常忆父母,乃至七世父母。年年七月十五日, 常以孝慈,忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。

据此,我国佛教于每年农历的七月十五日举行盂兰盆会的大型佛事活动,追荐远祖,为父母祈福。民间亦广为效法。这一佛教节日逐渐演变成孝亲祭祖的活动。农历的七月十五,是中国的“中元节”,又称“鬼节”。在这一天,子女要为亡去的父母焚烧纸钱,或在家祠或去坟地祭拜。信佛的人,则诵经礼忏。以这种方式,表达对过世父母的追思,或是对在世父母康健的祝愿。目连救母的故事在民间大为流传,也以文学、绘画、戏剧(目连变文、目连戏)等形式活跃在社会生活当中。类似题材,还有我们熟知的神话故事沉香救母。沉香历经千辛万苦,饱受千难万险,斧劈华山,救出生母,最终一家团聚。以此故事为蓝本,改编的戏剧作品有秦腔剧《劈山救母》、京剧《宝莲灯》,影视剧、动画片《宝莲灯》也有,形式多样,深受观众所喜爱。劝人向善、劝子行孝自是这一类故事的主旨,已经通过寓教于乐的方式,为人们所接受和津津乐道。

民间之孝以导向家庭和乐为要旨,重视血缘亲情。于此,孝的直接属性是对家庭而言,指向父母,扩及兄弟,成于家庭。从这个角度来讲,民间之孝它更务实——孝于父母,友于兄弟。“孝”成为日常生活中的重要准则,以此维系、和合家族人际关系,成为一种血浓于水的无形纽带。基于此,在封建社会统治中缘于家庭的民间之朴孝有了向社会、政治方向渗透、延伸的潜质。官方之孝的产生即是基于古代家国一体、家国同构的思维建立和完善起来的,虽然它起源于民间家庭之孝,然而它的指向却是维护封建统治,更多是为国尽忠的“大孝”。

[1]许慎.说文解字校订本[M].班吉庆,王剑,王华宝(点校).南京:凤凰出版社,2004.

[2]司马迁.史记(一)[M].北京:中华书局,1982.

[3]杨撰(述).二十四孝图说[M].上海:上海大学出版社,2006.

[4]张定远(主编).田姝(选编).三字经·百家姓·千字文[M].北京:光明日报出版社,2007.

(责任编辑:周静)

Different from the grand and lofty official filial piety, folk filial piety is more practical, which takes the gratitude to the birth and raising of parents, good care of parents in daily life when they are alive and commemoration after their death as its goal. To some extent, folk filial piety retains and embodies richer and plainer filial faith and pursuit. Folk filial piety aims to guide family harmony and emphasizes the ties of blood. In this way, filial piety returns to family in the end, parent-oriented, and brothers inclusive.

folk filial piety; gratitude to the birth and raising of parents; everyday care; commemoration

2013-12-06

周珂(1987-),女,陕西勉县人,曲阜师范大学文学院研究生,四川省巴中市第六中学高中语文教师,主要从事古代戏曲研究。

G122

A

(2014)02-0031-05