现代农村社区建设中农民选择与认同影响因素探略

——基于苏北农村社区的调查分析

2014-06-05桑雷

桑雷

(江苏财经职业技术学院思想政治理论课教学科研部,江苏淮安223003)

现代农村社区建设中农民选择与认同影响因素探略

——基于苏北农村社区的调查分析

桑雷

(江苏财经职业技术学院思想政治理论课教学科研部,江苏淮安223003)

生产方式的变革会影响到农民对农村社区的认同,但这并不是决定性因素,真正影响农民对农村社区认同的是一个包括经济、政治、文化等在内的多元综合系统。为此,通过苏北农村社区的调查分析,发现现代农村社区建设过程中,虽然农民对农村社区具有较高的社区认同,但这种认同更多地表现为一种非现代普遍性的契约认同,很难成为对国家法律认同的基础。

农村社区;认同;影响因素

一、概念阐释

自1887年德国社会学家腾尼斯(Ferdinand Tonnies)提出“社区”或“共同体”以来,这一概念的内涵和外延一直处于不断变化之中,当前它已成为一个包含地理区域、社会组织、共同情感和人际关系等特征的广泛的概念。换言之,“社区”或“共同体”无论是从原初意义还是从当下意义而言,都是从人与人之间的关系去界定的,所有的“社区”或“共同体”必须体现出“群体”的观念,并赋予其中的个人以意义感。正如美国社会学家费舍尔(C.S.Fischer)所指出的那样:“在剧烈的社会变迁中,一个高度分化及技术化的社会结构,如何保持社会的秩序及成员的整合,才是讨论社区或共同体的核心问题。因之,社区或共同体并非地理区位性概念,而是社会文化性范畴——它是对一组共享的价值、规范和意义,以及一个共享的历史和身份认同的一定程度的承诺。”[1]现代农村社区是伴随着社会主义新农村建设逐步发展起来的一种社区类型,当前农村社会学家对农村社区的含义有着不同的理解:或者强调农村社区有一个共同的中心点,或者强调其居民有较强的认同感,或者强调具有特定的社会组织和社会制度,或者强调有特殊的生活方式等。概括地说,农村社区可以认为是有广阔地域、居民聚居程度不高、以村或镇为活动中心、以从事农业为主的社会区域共同体。从这个定义可看出,农民对社区的认同感和归属感是构成一个社区的前提和基础。

二、理论之辩

近年来,随着生产方式的变化和城市化进程的加快,我国农村社区认同总体趋向消解。分析其中的原因,学界出现了两种不同的观点。一种观点是“经济决定论”。持此观点学者认为,生产方式的变革是影响农民对农村社区认同的决定性因素。具体地说,在现代化进程中,很多农民的经济来源已经主要不是依靠农业生产,而农村社区又不能为农民个体发展提供必要的资源和机会,不再是农民发财致富的理想场域,因此,农民与农村社区在经济上的关联日趋薄弱,他们对社区的公共事务很少关注,更谈不上积极主动地去参与社区的公共事务,久而久之就不容易养成明显的社区公共认同观念,他们对农村社区的认同度也必然会降低[2]。另一种观点是“多元决定论”。这部分学者承认生产方式的变革会影响到农民对农村社区的认同,但这不是决定因素,真正影响农民对农村社区认同的是一个包括经济、政治、文化等在内的多元综合因素。更具体地说,在现行的城乡一体化结构下,国家的制度设计、社区的非现代治理手段、农民的文化心理以及相互作用综合影响着农民对农村社区的认同。

三、实证分析

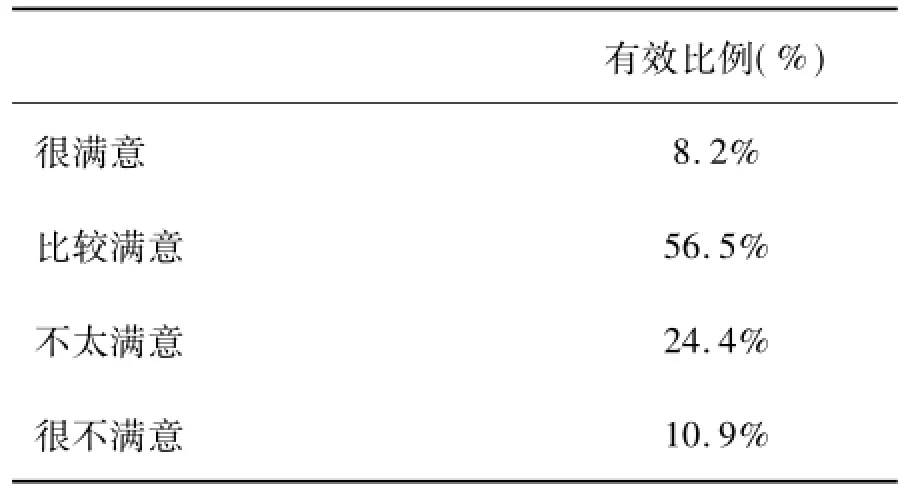

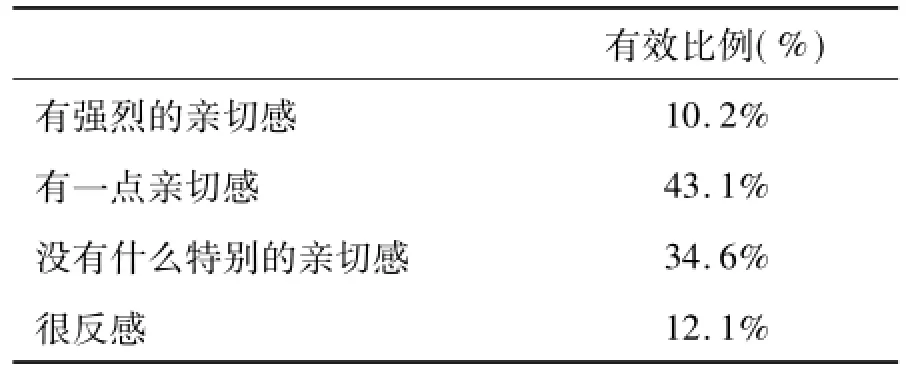

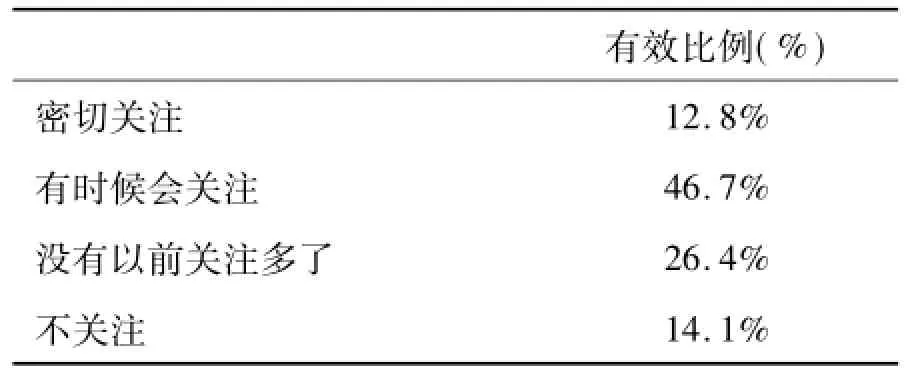

苏北地区在行政区划中主要包括了江苏的徐州、盐城、连云港、淮安、宿迁五市,是江苏经济欠发达的区域。在这个区域中,主要以农业生产为主,农业人口占相对多数。选择这一区域作为实证研究的对象,主要原因有二:一是这一区域农村覆盖面较大,并且具有我国农村社区的普遍特征;二是这一区域农村社区建设起步较晚,处于“追赶型”阶段,具有一定的代表性。因此,课题组从2013年8月至2014年5月,采取随机调查辅以访谈交流的方法先后走访了14个社区开展实证研究。以调查数据的形式来反映农民对社区的认同态度,这是考察农民对现代农村社区认同的一种可操作和比较有效的方法。首先,我们通过问卷的形式,从心理认同和行为认同两个方面,综合考察了这一地域农民对农村社区认同的基本状况,得出研究数据(如表1~表3所示),显示出农民对农村社区总体上较高的心理认同。此外,调查显示农民对农村社区认同80年代以前小于80年代并小于90年代以后,这表明农民对农村社区较高的心理认同是真实可信的。

表1 农民对农村社区的整体看法

表2 农民对农村社区是否有亲切感

表3 农民对农村社区公共事务的态度

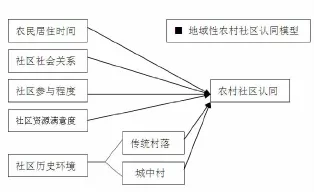

当然,这些显性的数据也反映出社会主义新农村建设中,还有一定比例的农民对农村社区建设存在疑惑甚至采取漠不关心的态度,据此,我们进行了进一步的调查研究,得出影响农民对农村社区选择和认同的因素(如图1所示)。也就是说,在这个群体中,受到居住时间、社会关系、参与程度等的不同,心理认同的坚定性也会存在一定的差异,居住时间越长、参与程度越高、社会关系越自然,对农村社区的认同度也就越高。

图1 农民对农村社区选择和认同的影响因素

四、几点结论

(一)经济因素是影响农村社区认同的主要因素,但不是决定性因素

在市场经济条件下,市场及其市场准则在潜移默化中已延伸到农民日常生活的方方面面,使得农民的认同对象逐步趋于个体化,在某种程度上来说,这一变化严重侵蚀了传统农村邻里之间互惠互助的淳朴关系。一方面,农民间人际关系的利益化,既破坏了农村社区的传统,也从根本上消解了农村社区认同本身;另一方面,外出务工农民增加,这部分群体由于难以从农村社区获得个人发展或者发财致富的资源,对农村社区的离心倾向不断增大,又进一步削弱了农民对农村社区的认同。此外,市场经济的发展还在一定程度上促成了农民利益的分化,农民不再是一个内涵单一的身份指称,而是逐步分化为包括从事农业的农业劳动者、农村管理者、外出务工的农民工、乡镇企业工人、个体工商户等在内的一个多面性的群体,农民角色和身份的多元化、地位和需求的差别化也导致了彼此价值理念的冲突,从而在一定程度上消解了农村社区认同。

(二)城市化快速推进导致农村社区认同进一步趋于多元化和层次化

在我国的现代化进程中,现代化一直与城市化相伴发展。据《中国城市发展报告》称,1949年我国城市化水平仅10.6%,到2009年城市化水平达到46.59%,2013年城市化水平则达到52.57%,预计到2020年将有一半以上的人口居住在城市,2050年将有3/4的人口居住在城市[3]。城市化不仅是城市规模的扩展,同时也是城市生活方式的扩张,它试图同化甚至取代传统的农村生活方式,从而间接消解了农民对农村社区的认同。当然,在这一进程中,对于“城中村”农村社区和“传统村落”农村社区的影响程度又是不同的,这也就解释了一种现象,为什么一些偏远的农村社区至今仍然保留较浓厚的传统生活方式,在某些“城中村”农村社区会产生更强的公共认同。

(三)农村社区规模的扩大呼唤农村基层治理的人性化和公共性转向

改革开放以后,我国的基层治理发生了重大转变,改变了过去将权力强制性植入农村的做法,在抛弃“全能主义”治理模式的同时,也逐步减弱了对私人生活的控制,结果,市场经济条件下的多元价值、经济结构、消费文化等渗透进入农村社会,并逐步成为推动农村社会变迁的主导力量,这种影响也在一定程度上加速了对传统农村社会生活方式的解构,农民的公共生活日益式微,农民的参与程度不断下降。正如阎云翔在《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)》中指出的那样:“社会主义国家是实现农民主体性以及高度自我中心的个人之崛起的主要推动者。”[4]随着市场化的深入,地方性共同体的解体,现代信息技术的发展,“去魅化”的国家试图效仿其他发达国家通过更为隐性和精妙的手段直接对个体的理性农民进行规训和监控,然而,这种“用理性权力设计出来并通过日常的监视和管理加以维系的秩序”,在“把隶属者束缚在能够看到他们并因而能对任何违反规则的人立即施加惩罚的位置上”的同时,“也把监视者自己束缚在这个他们不得不进行监视并实施惩罚的对方上”[5]。具体到现代农村社区治理实践中,农村本身就是生产力相对落后的区域,往往又会由于财力有限、管治体系存在“漏洞”或“盲区”、监控技术不够发达等原因,使得大量流动的理性农民游离于管理和监控之外,反而增添了诸多危害农村社区公共利益的隐患。这些问题亟待需要社会主义新农村建设的创新实践,积极探索更加人性化和公共性的“管理民主”型农村社区治理模式。

根据以上分析,影响农民对现代农村社区认同的因素是多方面的,经济因素是影响农民社区认同的重要因素,但不是决定性的因素。同时,我们也应该看到,虽然农民对现代农村社区具有较高的社区认同,但这种认同更多地表现为一种非现代普遍性的契约认同,这也使农民对农村的社区认同很难成为对国家法律认同的基础。

[1]Amitai Etzioni.Creating Good Communities and Good Societies[J].Contemporary Sociology,2000,(1):96-98.

[2]施麓,眭海霞.农村社区认同现状及成因——对鄂、皖两省的调查[J].中共四川省委省级机关党校学报,2010,(3):22-25.

[3]韩洁,罗沙.中国进入城镇化加速期,2010年一半人口住在城市[DB/OL].(2010-11-20).http:// news.xinhuanet.condpolitics/2010-05/11/c_.1289573.htm.

[4]阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M].上海:上海书店出版社,2006:257.

[5][英]齐格蒙特·鲍曼.共同体[M].南京:江苏人民出版社,2007:35.

[责任编辑:陈如毅]

C912.8

A

1672-0758(2014)04-0048-03

2014-07-05

江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“现代农村社区认同重构与基层社会凝聚力提升研究”(2013SJB810001)

桑雷(1983-),男,山东临沂人,江苏财经职业技术学院思想政治理论课教学科研部讲师,硕士,江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师培养对象,主要研究对象:政治学、思想政治教育。