试析古埃及金字塔与楚墓的相关问题

2014-06-05王从礼

王从礼

(荆州博物馆,湖北荆州434020)

试析古埃及金字塔与楚墓的相关问题

王从礼

(荆州博物馆,湖北荆州434020)

古埃及金字塔和楚墓为代表的两类文化,代表了古埃及人与楚人共同的安葬夙愿,具体到墓地选择、分布形式、墓室形制的观念与构造原理上,显示出许多相似点,又因各自的不同环境和物质形态的区别,打造了各自的墓葬文化特征。这些因素的生成,为甄别两者间的相同性与相异性提供了基本论据。楚墓文化与古埃及金字塔文化的存在,说明东西方文化有并肩发展的态势,有各自的特点。

古埃及;金字塔;楚墓

埃及的文明史,是从美尼斯王(Menes)统一全埃及的王朝开始,后经古王国、中王国、新王国到王朝时代末期,具有3 000多年兴衰和更迭的历史。人们称“埃及是尼罗河的恩赐”,事实上支撑埃及文明欣欣向荣的是农业。直到新王国时代,埃及的青铜器才取代了石器。[1]对于金字塔(Pyramid),古埃及人称之为“庇里穆斯”,是“高”的意思,形体如汉学的“金”字,故中国人称之为“金字塔”。其建造时代,大约在公元前2905~前2556年(1)。

埃及金字塔多位于尼罗河西岸的沙漠边沿,塔体大小相异,以群体共存。大型金字塔一般建于古王国时期的三至六王朝(约公元前2664~前2180年),伊姆荷太普设计的塔式陵墓是埃及历史上的第一座石质陵墓。之后,法老们纷纷效仿为自己修建陵墓,从此掀起一股营造金字塔的热潮,故谓“金字塔时代”。其中,最为著名的是吉萨省的金字塔群,分别为古埃及第四王朝的胡夫(第二代法老)、卡夫勒(第四代法老)和孟考勒(第六代法老)所建。第二座塔为卡夫勒金字塔,位置居中,塔体略小,建造风格与工程设计可与前者媲美。孟考勒塔位于南端,体积最小,十分精致。金字塔大都建在高台地上,用岩石砌筑,雄伟壮观。周围的附属建筑,为巨石建成的庙宇。

金字塔的造型多样,有的为金字塔,有的呈圆拱状,有的为长方形平顶斜坡,用料不一,分别用土砖、玄武岩和花岗石构建。开罗以南的达舒尔金字塔中,一座被称为“弯曲金字塔”或“折角金字塔”,底部为正方形;另一座用的是红石灰岩,被称为“红色金字塔”;门卡乌拉金字塔底部,还雕有两尊拉美西斯的石像,闪耀着古埃及人的智慧和力量的光芒。

数以千计的大小楚墓是以土木方式构建,均为方形。埃及金字塔与楚墓两者之间的共性与不同点就在于古埃及人和楚人出于相同的愿望,充分利用了各自所处的自然环境与物资优势,才创造出了两朵同科类而颜色有别的争艳奇葩。对其中潜在的信仰和实际操作中的理论加以比较,既可看到东西方文明的共性,也可唱响或认定中华民族文化特色所在,对激发我民族的自尊心、自信心十分必要。

一、古埃及金字塔与楚墓建造形成的相同观念

古埃及有一位名叫奥西里斯的人,教会了人们种地、做面包、酿酒、开矿,人们推崇他做了国王。弟弟塞特却将他杀害夺取了王位。妻子找回他的尸体,后又被塞特偷走,分尸十四块扔在各地,奥西里斯的妻子又将碎尸一一埋葬。他儿子长大后为父亲报仇打败了塞特,并把父亲的碎尸从各地挖出来拼成了干尸“木乃伊”。在神的帮助下,他父亲在阴间做了法老,成为死人的保护者。后来埃及法老用他来欺骗人民,说法老有神的帮助,活着是统治者,死后还是统治者。从此,埃及的每一个法老死后都要把奥西里斯的神话表演一番:先寻尸,再洁身,后解剖尸体,取出内脏和脑髓制成干尸,用石棺下葬。现在,胡夫金字塔南侧有太阳船博物馆,传说是他儿子当年用太阳船把胡夫木乃伊运到金字塔内安葬的,后将船拆开埋到地下。船体为木结构,用绳索捆绑而成。这一神话传说,是古埃及金字塔形成的起因。

古埃及人的最早墓葬是土坑,上面筑有沙堆。后来墓穴越挖越深,形成地下室。人们为防止风雨侵蚀墓上沙堆,周围还砌了石墙,叫“马斯塔巴”(意为石墩)。在第三王朝之前,无论王公大臣还是老百姓死后都要用砖坯砌成长方形的墓室。伊姆荷太普在给法老左塞王制作墓室时,在山上采下方石块代替了土砖,建成六级梯形的金字塔,又称“层级金字塔”,这就是金字塔的雏形。到法老杰赛尔即位时,对此不满足,在巨大的石墙上又加了五层小的“马斯塔巴”,周围筑了一道围墙,里面建有祭祀用的灵堂,形成埃及第一座塔形陵园。随着古王国的分裂和法老权力下降以及埃及人民的反抗和有些人的盗墓缘故,法老们不再在地上建造明显的金字塔,而是在深山里开凿秘密陵墓。其变化,也具有中国古代陵墓变迁的相同轨迹。

古埃及人以金字塔为陵墓的行为,还在于各种强烈的意向驱动。第二、三王朝时,埃及人产生了国王死后灵魂升天、成神的观念。对此,《金字塔铭文》指出:“为他(法老)建造起上天的天梯,以便他可由此上到天上。”人们把金字塔当作天梯,故以高筑为特征。同时,人们还把金字塔视为太阳神的化身,“啦”标志太阳的光芒,像撒满大地的太阳光泽,于是,《金字塔铭文》中还写道:“天空把自己的光芒伸向你,以便你可以去到天上,犹如啦的眼睛一样。”

“灵魂主义”是金字塔产生的精神基石。以斯宾塞(Spencer)为代表者看来,人类从人的死亡、睡眠、梦、失神中存在离开肉体的灵魂,并具有超人的活动能力。另外,他还认为鬼魂观念是原始宗教生成的原因,而最初的宗教是祖先的崇拜。他具体指出,人类的第一个崇拜对象是祖灵,最古老的宗教仪式是吊丧和葬礼,最初的祭品是满足死者鬼魂在阴间生活的用品,最早的祭坛是坟墓[2]。其中,既完整地说出了法老胡夫的丧葬过程,也表明古埃及人修建大量金字塔的本意所在。

太阳不仅是古埃及人崇拜的具像物,也是世界各民族人(包括中国古代人在内)较为普遍的崇拜对象。人们认为天体除大得无边无际的空间以外,还有变幻莫测、不可捉摸的现象,它们有时给人们带来温暖,时而带来黑暗、寒冷、酷热、恐怖和不测的灾害;也会给人们带来意外的收获……因此原始人才把天当作一个大的神秘力量,而产生敬畏、感谢、依赖等情绪。同时,也认为太阳还有生命繁衍能力。因此,不少原始部族把太阳当作本部族的生命起源点,流传着各种关于太阳的神话。现在,日本人仍旧供奉太阳化身的开国女神“天照大神”;英国也植立石柱以祀太阳。有的还以太阳为图腾,如墨西哥原始部族中就有杀人祭日的事例;印地安人也有每年举行太阳舞的节日。楚故地的石家河人也用上小下大、周身安有钉状的陶管,成节状地树起,犹如神树一般来祭祀太阳(图1)。

图1 石家河文化:陶管

古埃及神学和起源论中的精神金字塔,为实体金字塔造型提供了影本。人们认为处于混沌中的原始沃土上有强烈反光,如巨形荷花从萌发中绽放,而诞生太阳。强烈反光的三角形辅射线也就是一个巨大的金字塔,是导引逝者跨越天与地的桥梁。《金字塔铭文》云:“我走在你的光线上,就像走在一个光坡上,迎着神上……天空使太阳的光芒变得坚实,以便使我能够升向莱的双眼……人们建造了一道通向天空的台阶,这样我就可以用这种方式上天。”保留着对亚特兰蒂斯的记忆(柏拉图的说法)的古埃及祭司们有位杰出祖先伊姆霍台普这位大祭司,是靠第一座宏大的梯形金字塔指明了上天的道路。

因此,金字塔是具体的吉祥物,不仅为木乃伊再生提供了保证,也是复活信念的载体,成为通往天堂的基础或必经之路。法老们将其作为陵墓,是其升天的具体举措。总之,古埃及法老之所以把自己的陵墓建成金字塔式样,原因在于金字塔的形制与高度可作为通往永恒国度的天梯,尖顶直入云霄是灵魂升天的终点。法老们为了生命活力能够永久保存,塔内也建有永久的天然之地来储存身躯。其中,“大祭司”起到了重要作用,充当了天地勾通的角色。只有他的德高望重才有可能集中众人的意志,与天体、太阳和逝者灵魂产生最佳的勾通效果。同时,法老们还把自己视为太阳之子,故在选址上特别讲究。所有金字塔都建于尼罗河西岸,是太阳落下的地方,为超度亡灵的冥国之地;尼罗河东岸是太阳升起的地方,是生命之源所在。

西方古人对神的虔诚信仰,使“来世”观念变成了永恒,而且根深蒂固。人们认为“人生只不过是一个短暂的居留,而死后才是永久的享受”,把冥国看成尘世生活的延续。于是,人们活着的时候就诚心备至、充满信心地为死后做好相应的准备,以求死后获得永生。埃及法老们之所以花费几年,甚至用几十年的时间建造陵墓,还令匠人在墓室中作壁画或木制模型来满足他们死后继续从事驾船、狩猎、欢宴活动,以及安排仆人们做的活计等,视死后如同生前生活得舒适如意。

东方楚人也是如此,视丧葬为人生中的大事,并纳入礼仪的范畴,不惜重金加以操办。墓葬修建如同金字塔一样放在头等重要的位置,成为丧事的首要结点。楚人的这种观念和行为已具悠久的历史,在楚故地出土的一些实物和图像上可见一些端倪。大溪遗址(距今6 500~5 300年)中发现大量的土坑墓,墓地并以家族分群排列(2)。至春秋战国时期的楚墓室规模不仅扩大,而且墓坑形制、葬具结构与规模更为讲究,说明楚人“入土为安”的观念早已产生,并在楚地一直延续不断。

以“大祭司”为媒介,引导墓主灵魂入天的意识在楚地同样存在,妆扮者并有男女分别。春秋晚期楚人观射父云:“古者,明神降之,在男曰觋,在女曰巫。”(3)按其职能,可谓“灵巫”,是楚人丧葬事中尽心尽力的操纵者。距今已有4 600年~4 000年的石家河文化的玉器中,我们可以具体地看到多件类似者的正面和侧面雕像,个个穿戴整齐,仪表不凡,有的还戴有兽角形头饰。这些人并不像普通的部落成员,倒有可能是巫觋类的宗教人物[3]。在天门石家河三房湾遗址出土的陶铃上,还可见到巫觋使用的卦形。铃的一侧画有六个相异的卦像,由上而下分两排,呈对称分布。卦形似牛角,在今天的荆州之地仍见其形(图2)。再说,同时期的颛顼也是荆楚部落的首领,他的命名也与“以玉事神”有关,“顼”,“象征玉谨悫见于颜面之形”。山东嘉祥武梁祠画像上的颛顼“确乎是一个手捧圭玉、恭谨事神,上可通天、下可教民的教主形象”[4]。

图2 石家河文化:红陶铃

祭祀时,楚灵巫“必作歌乐鼓舞以乐诸神”[5]。诸神是楚人对神灵信仰的概括,并有“百神”之称。《离骚》曰“百神翳其备降兮,九嶷缤其并迎”,《楚百书》中也有“百神”的说法。观射父还云:“其谁不敢战战兢兢,以事乐百神。”楚地当时不仅设有巫觋专职,连楚灵王、楚怀王也是亦巫亦王的人物(《国语·楚语上》《汉书·郊祀志》)。

中国人有“成事在人,谋事在天”的说法,对天的作用认定,楚地人过之而无不及。距今约8 500~7 000年的湖北宜都城背溪文化中,出土锯齿形的红陶圆盆,盆沿上有二十一个三角纹,似如一轮红日在东方升起。秭归东门头遗址中出有“太阳人”的石刻,长115厘米、宽20厘米、厚12厘米,石板上刻有线条简明的人像,体腰部两旁分别刻画星辰,头上方刻有太阳,分别射出二十三长条光芒,是我国目前发现最早的一件新石器时代的太阳崇拜图像[6](图3)。再是楚人先祖高阳(《离骚》)以太阳神著称,故屈原自名是高阳之“苗裔”。之后的颛顼、祝融也为太阳神,祝融并是太阳神炎帝的辅佐神[7]。此外,楚人还有拜日的礼仪。《九歌·东君》记:“暾将出兮东方,照吾栏兮扶桑;抚余马兮安驱,夜皎皎兮既明。”表明楚人从早到晚对太阳的仪拜。埃及的方尖碑如同战国时期楚墓中出土的石圭,上部为三角形,下部为长方形,是楚国国王对封君分封的指示物。江陵天星观一号墓出土的一件石圭应为墓主使用品,墓主系楚国封君之一。圭,最早是为测日影的用器,至东汉时才用作墓碑的形体,记载墓主生前的经历,以示人们对逝者的怀念与崇敬。

图3 城背溪文化:太阳人石刻

楚人对灵魂的崇拜与古埃及人一样,情有独钟。楚人认为人体之外也有灵魂存在,并习有招魂之术。《楚辞·招魂》曰:“帝告巫阳曰:‘有人在下,我欲辅之。魂魄离散,汝筮予之。’巫阳对曰:‘掌梦,上帝其难从。若必筮予之,恐后之谢,不能复用。’”此后的“下招”辞云:“工祝招君,背行先些。秦篝齐缕,郑绵络些。招具该备,永啸呼些。”当魂魄招不回来时,则用“幡”的形式引其魂入天。楚墓中现出土两件图案清楚者:一件是长沙子弹库的《人物御龙帛画》;另一幅是陈家大山《人物龙凤帛画》。两件物品均出于楚墓室中,显然是楚人有意把它存放墓主的墓室中,借助“幡”的形式引导墓主之魂升天(4)。由此可见,楚墓室与埃及金字塔的灵魂崇拜作用无异,有关观念无两样。

二、古埃及金字塔与楚墓形制特点

金字塔特点之一是成群分布,大小不同的塔建在一起,显示出塔主之间生前的血缘关系。选址上,大金字塔的中心正好坐落在子午线上,并以沙漠中独特的岩石为基,求的是塔基坚固。岩石地带正好有一道“V”字型的天然裂缝,方便陵墓建造。塔身及墓室周围以石料垒砌,表现出古埃及人针对金字塔所处的沙漠环境而采取的特殊手段。墓上树以石雕像,使之有永恒的标志。

古埃及人在尚未掌握金属工具的情况下,石料多半为本地开采,表面的石灰石可能从河东的图拉开采运来。其开采办法,可能用铜或青铜凿子在岩石上打上眼,后插进木楔,灌上水,当木楔子被水泡胀时,岩石便被胀裂。石料的运输,可能装在雪橇上用人和牲畜拉运。垒砌时,用天然沙土堆成斜坡后,再把巨石沿着斜坡层层垒砌,使之逐层加高。塔身石块间没有粘着物,靠的是石块在斜坡上的自身重量各自下滑原理挤在一起。正因塔体石的厚重,才形成与地球一样的平均温度。

塔内造型,完全出于墓室作用的考虑,除设有墓门之外,在房间与地上之间还设有连接的通道。胡夫塔下的入室口位于北壁第十三石级处,距地面约20米,口部的四块巨大石板还构成“人”字形拱门,隧道长100余米,坡状式直达墓室。墓室长10.43米,宽5.21米,高5.82米,距地面深42.28米。室内设有一具深褐色的磨光石棺,质地为大理石。墓室上方设有5层房间,最顶层为三角形,试图把塔身的重量均匀地落到房室的两边。塔内构造复杂多变,独具匠心,自成风格;外形庄严、雄伟、朴素、稳重,与周围无垠的高地沙漠浑然一体,十分和谐。所有这一切,无不凝聚着古埃及人的非凡智慧。塔群历经数千年沧桑,地震而不倒塌,显示古埃及人对四面三角形的平稳性的深入认识,并具有不可思议的高科技水平与精湛的建筑艺术。

楚墓的建造与金字塔的形成具有共同性质,在选址、地上建筑形式、地下建筑方式等层面多具有相同性。

各地楚墓都建在岗地上,岗地虽有高低分别,但可看到楚人在构建墓室时所怀有的择高意识;墓室均为成群分布,彰显出墓主生前间的同宗同族血缘关系;高等贵族墓地上还建有车马坑、茔城、祭台等,从不同侧面表达了墓主生前的阳宅环境。

在楚墓室上下不乏见到古埃及金字塔的形体。楚贵族墓上都建有大小不同、高矮不等的封土,以黏土夯筑而成。有的水土流失缓慢,故湖南、湖北一带的楚墓封土至今还遗存当年的方锥体形[8]。据不完全统计,楚墓封土直径10~70米,高在2~12米之间。封土之下构造有长方形墓坑和宽长的墓道。多数墓坑周壁建有由上斜下的土台阶,象征宫室台基的反向形体。在宽阔、厚实的封土覆盖下,除墓坑内的恒温之外,还保持一定的湿度和具有较强的密封性能,使等级分明的棺椁用制得到完整呈现。楚墓中未见古埃及人用砖或石块砌成的墓室,但楚国已有用土坯砌墙的史实。潜江龙湾遗址的I区F1东侧门墩有用大型方形土坯垒砌的做法,叠压层次清晰[9],与之还同出有大量的吊线坨(图4)。楚人不用砖砌墓室在于地下水位较高的特殊环境。战国晚期安徽楚墓中见有少量“石棺”,说明楚人对石料的开发与使用不够注重。若追根求源,石雕技术在楚地早已诞生。大溪文化中早有石雕像,如湖北秭归柳林溪遗址出的石雕像,高4.5厘米、宽1.9厘米,个体虽小,但形象逼真,头顶双冠,双肘支膝,蹲坐于圆石盘上[6]。雕塑人体已接近“坐三、蹲五、站七”的和谐比例(图5),距今已有8 500~5 300年。

图4 龙湾遗址出土的红砖、吊线坨

图5 大溪文化:石雕像

楚地大溪文化中多发现类似金字塔的攒(三角形)、盝顶(平面四边形)式样。从三角与锥形体而言,秭归柳林溪出土1 000多件红黄陶支座上与柄上都刻画有三角形纹,有的三角内戳上一点,下面加上三点或四点,上下排成三角形;同时,还见有×、∨、M、W、又、水波等各类三角纹。大溪人不仅有刻画的象形文字,而且还对三角形加以刻意表现。公安王家岗大溪文化中出有3件陶球(图6):Ⅰ式1件(M7∶15),泥质红陶,空心,表面刻画有双股直线交叉而成的十字形图案,直径3.9厘米;Ⅱ式2件(M42∶5),空心,内装沙粒,摇之有声,面上有六个小圆孔,各孔间有戳印的双线纹,构成对等的三角形图案[10]193-220。在距今5 000~4 500年的京山屈家岭彩陶纺轮上,也有线条组成的太极图案,平面呈三角。无论是线条,还是点的图案,都包含有后期《老子》的认识原理,即“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点。若排列成图,也可构成三角形[10]274-281,其图形与埃及金字塔形态构成的基本构思相同,形式上包含有三角形和平行四边行的正方形。实际上,埃及金字塔底部正方形中有两个三角形,立面以面、点、条棱脊为组合。无论是点,还是面,都体现出数学几何原理,同时,也体现出“人法地,地法天,天法道,道法自然”的本体主义。

图6 大溪文化:陶球

正因其合理性,相关作品在楚墓中较为多见。荆州院墙湾一号楚墓出土“印章”(M1∶42)(图7),玉质,白色,半透明,体扁,平面呈三角形。背面有一钮,顶面的孔与钮的两侧的孔垂直相通。印体正面有凸棱边廓,中间刻“王”字,王字上方有一鸟,展翅而飞,王字两侧各有一鹿,头冲下,伏地欲起。边长2.9厘米,厚0.45厘米,钮长0.78厘米,宽0.6厘米,高0.2厘米。江陵雨台山铜壶(M48∶2)(图8)的盖上饰有蟠螭纹和变形云纹,腹、肩部遍饰三角形云纹与横S形纹[11]。

图7 荆州院墙湾玉印(M1∶42)

图8 江陵雨台山铜壶纹饰(壶腹三角、云纹)

除金字塔的平面形态在楚文化中有表现以外,完整的立体形态在楚文化中也可略举一二:湖北随州金鸡岭遗址石家河文化中除发现大量的三角形图案外,一件红陶片上还刻有“八”字形的房屋,为台式建筑类,形体与埃及金字塔大体相似[6];潜江龙湾宫殿遗址中出土142件“泥质垂线球”,体为细泥质,手工制作,四棱形锥体,大小、高矮不等,底为平面四方形,立面呈锥形,四面均呈三角形,面部都有捆绳痕迹(图4)。

相关的形体在楚墓封土上和墓坑中无处不现[12]。湖南九里茶场附近的楚国封君墓地上,现存封土堆近百个,直径在三十米以上的有近二十个,分为九个墓区,每个区的墓葬数量有多有少,最明显的是两墓并存,南大北小。M2、M3、M4、M5与“大封包”对应,“水塔包”的M12、M13、M14分布在西侧(图9),均排列在一条直线上,M11、M13附近还各设有车马坑,居于墓室西面。此外,“杉树包”和“水池包”的附近还葬有殉葬墓。由此可见,楚墓地更讲究亲属关系的布局和墓主享用的环境设施,其中的“大封包”“水塔包”“双封包”“三封包”“杉树包”“杨家包”“黄家包”“青禾包”“乱封包”的封土堆多为覆斗形,可拾阶而上,呈逐渐缩小的锥形状。类似的方形封土堆并有等高线的造型者,在江陵冯家冢、平头冢、落帽台等楚墓的封土上也有反映。

图9 湖南九里茶场楚国封君墓区示意图

墓室上建方形封土者,是两周至秦汉时期流传的一种文化现象。战国时期的河北中山王陵形制,据建筑考古学家杨鸿勋先生的研究和复原,墓室设在地平线下,之上设有锥形封土,并由三层方形梯级土台构成,第一、第二层梯级边沿都建有木构回廊,第三层平台上还筑有正方形的木构架享堂,屋顶为四面斜坡、尖顶式,大堂底边长约52米,顶高26米,造型与金字塔无异。按同出的铜版“兆域图”记载,墓地上并排5座大小享堂,中间3座是方200尺的大堂,两端2座是方150尺的小堂[13]。若以此推论,大型楚墓封土上也应建有类似“层台累榭”,形体与埃及金字塔无殊,因为“层台累榭”是楚国宫室建筑的特点[14]。累榭是以层台为基础建造的,属于重檐式结构,除潜江龙湾章华台1号楚宫室形制之外,于湖北汉墓中还见出土[15]。方形高台虽以夯土构建,但也不失木构建筑之基的牢固作用(5)。

据文献记载,方形观念在楚人心目广泛存在。《楚辞》中云:“黄鹄一举兮,知山川之纡曲。再举兮,知天地之圆方。”楚墓上的封土作为方形,主要取决于墓坑与椁室具有同等的造型,方形或长方形的墓坑,也需要近似的封土保护,另外,也反映墓主生前居室形态的模拟。于是,春秋战国时期的楚贵族墓室也就表现淋漓尽致,大中型墓坑均为斗形,四壁内斜至椁室,并设有数量不等的台阶,最多者为15级台阶,地表至墓底深者达19米,墓坑东壁设制的墓道,以示墓室大门方位所在。

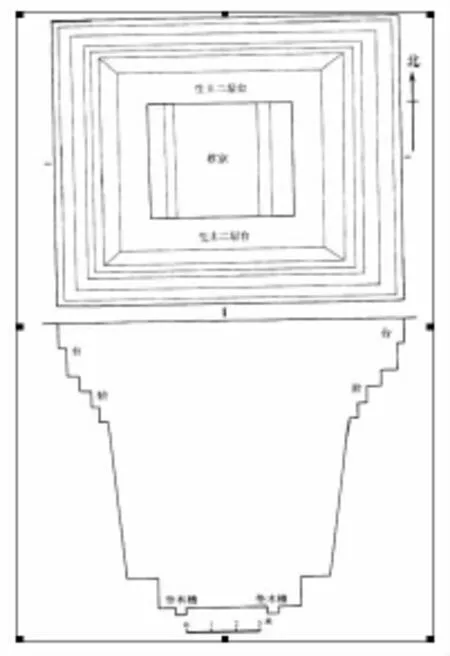

楚贵族墓坑与椁室形态如同金字塔造型一样,也经过了由简单到复杂的变化过程。春秋战国之际的河南淅川和尚岭与徐家岭墓地内的墓坑形制已基本定形。和尚岭一号墓墓坑平面近正方形,口大于底,四壁内收成“斗”状,口东西长6.80米,南北宽6.44米,底东西长5.5米,南北宽5.20米,深3.78米,坑底四周设有熟土二层台,台高0.75米,宽0.50~0.75米,葬具为一椁一棺,时代为春秋中晚期,墓主身为楚国上层官吏,名“克黄”。徐家岭九号墓是一座长方形带台阶的竖穴土坑木椁墓室,方向90度,口大于墓底,墓口长14.10米,南北宽12米,底东西长5.6米,南北宽4.82米,墓深12米,墓口下设有五级台阶,壁面光滑、陡直,内填充五花土与一层河卵石,形成于春秋晚期。和尚岭一号墓坑虽设有墓道,但墓坑形制与徐家岭九号墓雷同(图10、图11)。

图10 和尚岭一号墓平、剖面图

图11 徐家岭九号墓平、剖面图

楚墓坑中,少数墓坑东西方还各有一个墓道,形制为“中”字形外,多数为“甲”字形墓室,安徽长丰杨公战国楚墓可为代表[16]。墓道实为墓室向外通行的道路,与埃及金字塔的通道等同,不过,楚墓道表现更为明显或仿真。杨公M4的墓道向东,呈“八”字形的斜坡状,底部的阶梯形体现出通道的基本特征。同墓地的多数墓道两侧还摆有三至五对铜长矛和相应数目的漆盾,矛头皆斜向墓道入口处,象征墓主生前及死后宫室卫队和仪仗的存在。

木质棺椁是楚国高等贵族墓的主体,类似墓主居室的墙体。商代盘龙城贵族土坑墓中开始使用雕花朱漆木椁室[17]。大型楚墓中的棺椁设置更讲究,最高等级作有一椁三层棺,椁室内除设棺室以外,还有头箱、边箱、足箱等分室,有的椁室壁板上用彩绘方式表示门的形制,有的安有实木门窗,显示各级墓主之灵魂可在各室中通行[18]。基于楚人抱有灵魂不死的信念,墓地上还建有祭祀台[19],安徽、湖北江陵望山桥和枣阳九连墩等楚墓周围还见有茔城,以示宫城的存在(6)。

楚国中小贵族也竟相效仿,也建有长方形的宽深坑墓室。江陵雨台山M354方向为160度,墓坑长6.5米,宽4.5米,距地表深0.4米,墓底长4.06米,宽2.2米,坑深5.25米,墓坑四壁平整光滑,墓口至葬具顶部的墓壁呈斜坡状,南壁有长方形的墓道,长7米,宽2米,底呈斜坡状,坡度25度,墓道底与葬具同高,坑内填五花土和青灰泥,均夯实,之中的椁、棺室也建成长方形,墓主为“士”一级,时代为战国中期[20]。可见,有权有势的楚人对墓室修建具有共同的追求,但规模大小不等。

方形物品也是楚墓随葬品的基本造型。江陵九店M234∶4铜镜为方形,体小,胎薄,边长均等,边长8.1厘米,背面黑漆底上用朱绘方格纹图案[21]。雨台山M140∶18漆方盒盖为盝顶,子承盖,全器内髹黑漆(图12)。方座镇墓含有威振大地四方的用意。淅川和尚岭二号墓出土一件曾仲薳的镇墓兽(HXHM2∶66),座为方形,主座四角由底及上弧线内收,盝顶,顶中部有一管状木柄,柄上部为八棱形,下部为正方形(图13);下寺楚墓中有同样1件(M1∶19),座长方形,盝顶,顶中部有一铜管[22]。长沙M397∶5、6的镇墓兽形制似如金字塔形体,方座,分为两级,面平,朱绘云纹,器座高53厘米,宽30.6厘米,时代为春秋战国之际[23];楚国方豆也具如此特征[24],如徐家岭M10∶77即是,直壁,斜面(图14)。

图12 江陵雨台山方盒

图13 和尚岭二号墓曾仲薳镇墓兽

图14 徐家岭十号墓方形盖豆之盖

楚城邑为方形也是其例。楚国的城邑,平面形制大体上分三种类型:一为“凸”形,如东不羹城;二是近似长方形,如鄂王城;三是规整的长方形,如寿郢、纪南城。纪南城的方正是任何诸侯城邑无法比拟的,表明楚人“方正”意识较其他诸侯更为明显。所谓“方正”,即端平正直。《管子·明法》指出:“明主者,有法度之别,故群臣者皆出于方正之治。而不敢为奸。”《韩非子·奸劫轼臣》也道:“百官之吏,亦知为奸利之不可以得安也,必曰,我不以清廉方正奉法,乃以贪污之心,枉法以取私利,是犹上高陵之颠,堕峻谷之下而求生,必不几矣。”可见,“方正”是正人君子的行为规范,也是倡导社会正气的标准,不然,有损于自己,也有损于国家,所以“方正”是楚人所公认或提倡的行为准则,各类建筑形体上也有相应表现。除长方形廓城外,宫城、宫室形制亦都为长方形,甚至连长城也名“方城”。

楚文化对秦汉文化也产生过重大影响。墓上封土顶端为方形平台,故有人名为“方上”。始皇陵封土是“方上”形体,原高约115米,底部边长约500米,面积约25万平方米,现高约85米,底部面积约12万平方米。汉代皇陵上也有“方上”式的封土,下部为平地凿穴起冢,封土气势磅礴,高大雄伟,被誉为中国的“金字塔”群。汉墓地的排列,仍保留墓主之间的血亲关系。就汉墓茂陵形制而言,“方上”形封土,呈上小下大的方锥体,高46.5米,底边长231~234米,土方工程超过80万立方米,外面尚存414米×430米的陵园[25]。此外,汉代“明堂”“辟雍”是帝王祭祀或宣政的重要场所,庄严神圣,造型皆为方锥形,并按九经九纬分布各室[26]。

多方面说明,距今8 500~2 500年左右的东方楚人如同西方古埃及人一样,凭借自我的想象,合理地利用了本乡本土的自然资源,创造出可与西方媲美的物质文化与精神文化。其中,以三角形和平行四边形为表现的形象思维,早在楚人心目中生根,在墓葬建筑工程中也把两者有机地结合起来;在各类物品上也创作出相关的、并富有变化的多样图案。由此想到,人们对于三角形和四边形的认识与运用并不局限于某一地区或某一民族,而是人们在各地生活实践中的经验总结,才创作出了不同类型的文化,为人类文明史上增添了不同的光彩。如墨西哥中部特奥蒂阿坎的太阳金字塔,中东两河流域美索不达米亚平原的苏美尔人也曾修筑过金字塔,伊拉克境内乌尔(Ur)古城的塔庙(Ziggurrat)都具有可证性。

金字塔和楚墓封土的造型离不开平面的方形、立面的等距三角形,在于物理上体现出平稳性和牢固性,楚墓坑内的台级设立,不仅方便工程进展,而且是墓主生前居室形体的表达;楚墓封土和墓坑的形制也可称为“地上金字塔”和“负面金字塔”,形体上均未脱离金字塔的造型原理,而且是相应的发明创造。金字塔和楚墓的形成,实质上是世界文化遗产中的同工异曲的具体表达。

三、古埃及金字塔和楚墓建筑中的相同原理

美国建筑学家咪咪·诺贝尔(Mimi Lobell)在她的一篇文章《空间原型》中,引述瑞士著名分析心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl GustavJung)的理论时指出,原型是深埋于集体潜意识中的心理暗示,它铸造了人类各种不同的表达构思和形式——艺术、建筑、音乐、文学、社会结构、世界观等。由于原型是集体的潜意识,它存在于全人类所有的文化中,例如金字塔式建筑,就是一个空间原型。金字塔象征一座人工的世界山岳,直指上苍,超凡入圣,沟通天地人神,将有限、短暂的生命导向不朽和永恒。诺贝尔认为世界各地的古文明都曾修筑过形形色色的金字塔式建筑,包括埃及的金字塔、西亚的塔庙、中美洲的金字塔、印度、东南亚、中国一带的佛教舍利塔、佛塔等,甚至耶路撒冷的所罗门大殿、雅典的卫城、哥德式教堂等都具有金字塔建筑的性质。从社会的层面加以解读,金字塔和楚国墓葬都代表了国家、政权、帝王、皇朝、阶级,而此类金字塔原型的文明非常重视文字、法律、历史记录、度量衡标准以及特别的数字和几何图形(例如中国的三和九、圆与方)。楚国曾经创造出金字塔式的各类建筑,其构成的神秘原理却被人们忽略了,如果加以深入研究,肯定会有新的发现。

胡夫金字塔中含有许多数字的“巧合”,是不可否认的。人们悉知,地球公转轨道是椭圆形的,从地球到太阳的距离为14 624万千米至15 136万千米之间,现代科学精确测量其平均距离为149 597 870千米;如果把胡夫金字塔的高度146.59米乘以十亿,正好是在14 624万千米到15 136万千米的范围内。胡夫金字塔的子午线正好把地球上的陆地与海洋分成相等的两半,在拿破仑大军进入埃及时,法国人从胡夫金字塔顶点引出一条正北方向的延长线,尼罗河三角洲也被对等地分成两半;如果再将线向北延伸到北极,会看到延长线只偏离北极极点6.5千米,考虑北极极点位置变动的情况,当年胡夫金字塔的延长线正好与北极极点相重合。若以胡夫金字塔底部周长除以其高度的两倍,得商为3.141 59,即圆周率的生成,精确度远远超过了希腊人,与中国祖冲之算出的圆周率相比,几乎完全一致。塔内的直角三角形厅室,各边之比为3∶4∶5,也体现勾股定理的数值;如果以其总重量约为6 000万吨,乘以10的15次方,正好是地球的重量;塔内那间陈列法老的灵柩的墓室,尺寸为2∶5∶8和3∶4∶5,也正好是三角形的公式,比公式发明人古希腊哲学家毕达哥拉斯诞生年要早2 000年;金字塔的底面对角线总长25 826.53英吋,恰好对出25 826.53年的天文岁差(《占星术中的大宇宙年循环》)。有人认为金字塔位于地球陆地的中央,它的经纬度应在30度×30度。金字塔北方纬度三角正弦sine是0.499 713 9,而正弦30度的正中央是0.500 000,两者相减得0.000 286 1,依密教命理学运算原则可以去除小数点和0,则得286.1正是符合黄金分割比率,即0.500 000-0.499 713 9=0.000 286 1→286.1(黄金比率),黄金分割比率可构成完美的5∶3等分。

也有人将金字塔与地球的各种数值做了比较:古埃及的尺度金字塔(1.001英吋)相当地球直径的51亿分之一;大金字塔的重量相当地球的千兆分之一;金字塔的地基相加,除以高度的两倍等于圆周率;太阳和地球间的距离等于大金字塔高度的一亿倍;子午线通过金字塔,正好将大陆与海洋分为相等的两半,其位置又正好在大陆地心引力的中心点;大金字塔的热量单位是整个地球表面的平均温度。诸多数字在胡夫金字塔中的完美体现,是古代埃及人智慧的结晶,其奇异之处,也是地球上人类想象力的具体表达(7)。

楚人的数学知识也不亚于埃及人,其成就的取得也离不开冶金原料配比、土地丈量、赋税征收、土木工程运作、布料裁剪等各方面的实践与总结,江陵张家山西汉早期的M247出的《算数书》是例证[27]。据其中《历谱》记载,墓主人于汉高祖五年(公元前203年)自楚降汉,至惠帝元年(公元前194年)“病免”而告老还乡,棺内出有鸠杖为证;墓主原籍为楚人,生长于楚故都纪南城附近。《算数书》出土表明,他所具备的数学知识就是当年楚国的数学水准,即《算数书》是楚地人的数学知识汇集或当年楚人所依据的算式。

楚人在实际操作中也经常运用数学的有关原理。《左传·襄公二十五年》记:“楚蔿掩为大司马,子木使庀赋,数甲兵。甲午,蔿掩书土田,度山林,鸠薮泽……赋车籍马,赋车兵、徒兵、甲楯之数。”《左传·宣公十一年》载:“令尹蔿艾猎城沂……量功命日,分财用,平板干,称畚筑,程土物,议远迩,略基址,具餱粮,度有司,事三旬而成,不愆于素。”丈量山林、田亩、湖泽面积,以计算税的多少,有的还换算成车、马、甲楯数量;修筑城池时,需丈量城基、计量土方等等,如果没有各种定式算法,各项工程是难以进行的。《算数书》中的加、减、乘、除、约分、通分等计算方法以及《里田》《税田》等平面几何方面的计算方法对于上述实际生产中出现的计算问题是十分实用的,其中,涉及四边形、三角形和梯形等平面的计算,如直角三角形,是平行四边行的组成部分,两个直角三角形则成为平行四边行的长方形,两个等边三角形也等于一个直角三角形,四个等边三角形也等于一个正方形;这些,都是楚人设计长方形或方形物体的基本依据,勾股定理就是解读三角面积的计算原理。

楚人在具体的事务中往往把几种数学的原理相结合。天平衡杆用的青铜砝码,以10为组件,大小不同,均呈环状[28],其中有圆周率、进位数与重量单位混合运用的原理。长沙近郊出的青铜砝码直径分别为0.75、0.9、1.10、1.38、1.75、2.3、3.0、3.51、4.91、6.06厘米,其直径的求得,离不开精确的圆周率计算;各砝码间的重量也成倍增长:1、2、3、6、12、24、48、96、192、384或1、2、3× 21、3×22、3×23、3×24、3×25、3×26、3×27,除1、2项重量为2铢与3铢,之间没有倍数增加因素外,其余的都为等比数列,体现出二进位的原理。

楚人在以算筹开展筹算时,实行的是五进位方式。长沙楚墓出的40根算筹,系竹棍制成,每根长12厘米[29],其算法为纵、横式:

楚人在十进位中,有二、五的倍数存在。二、五、十进位方式的运用,可能是受手指数量的感悟。

“黄金分割”法,在数学中人们称之为“外中分割”,不仅古埃及人使用,而且春秋战国时期的楚人也已运用,楚墓中的墓坑、椁室与门长宽之比均是实物例证。湖北江陵太晖观50号墓棺室与头箱椁墙板上,有由横枋、门楣、立柱、门扇组成的双扇门,门楣两端各作榫头,制成夹口,分别插入两根方柱上方的凹槽内[30],板门两侧上下各设有长3厘米、直径2厘米的门轴,上门轴插在门楣的臼中,下门轴插在椁底板的臼中,板门高65~67厘米,门宽44~46厘米,当门扇打开后,门的空间宽、长约为1∶1.5,是一个“最耐看”的长方形。江陵雨台山M554头箱与棺室间也设有对开板门,高102厘米,宽68厘米,宽、长也为1∶1.5; M169头箱与棺室间也设有一对板门,高69厘米,宽46厘米,门的长、宽也正好是1∶1.5。天星观一号墓室椁室间的隔板上绘有大小不同的门式壁画十一幅,头箱南壁板上有两组对开门画,以示大门所在,画中间和两侧各有方柱,上下有天、地坎,四幅壁画均高1.31米,各宽0.94米,其他部位为单开门画,宽、高与南壁每幅门画相等;十一幅门画的造型均穿花式结构,长宽比也为1∶1.5。诸例足以说明,楚人在土木建筑领域也已广泛使用“黄金分割”原理[31],另外,还可知楚人的居室门第有不同的款式,显示出等级与贫富的差别。

如此种种,古埃及人和楚人都在墓室建筑中投入了众多的共识,在实际操作中也运用了许多相同原理,使各自的墓葬作用与建筑形式得到完美的展现,其中的认知和智慧,都是人类发展到一定历史时期通过生产和生活实践而产生的必然结果,因各自所处的不同环境、物质形态的区别,才形成东西文化的个性。楚国虽未形成石砌金字塔的墓室,可是楚人在墓室构筑中或一些生活器皿上却使用了类似金字塔的构造原理,在西方埃及金字塔闻名于世的同时,我们也可看到东方楚文化的神奇,而且曾对我国西汉文化产生过重大影响,历史地位非凡;因此,以楚墓为代表的文化内涵,有与古埃及金字塔媲美之处,古埃及金字塔令人称赞,而楚墓文化也使人叹为观止。

注释:

(1)董立章《三皇五帝断代史》。根据《通鉴外纪》中《春秋命历序》所记的三皇五帝各朝帝王及年代推算。参见徐锦圣《探索金字塔能量之谜》,中国青年出版社2006版。

(2)参见卢德佩《论鄂西大溪文化》,载《江汉考古》1988年第1期;王杰《试论湖南大溪文化》,载《考古》1990年第3期。

(3)《国语》卷十八《楚语下》。

(4)参见湖南省博物馆《长沙子弹库战国木椁墓》,载《文物》1974年第2期;孙作云《长沙战国时代楚墓出土帛画考》,载《人文杂志》1960年4期;湖南省博物馆《新发现的长沙战国楚墓帛画》,载《文物》1973年第7期;《长沙楚墓帛画》,文物出版社,1973年。

(5)见宋公文《楚国风俗志》,载《楚学文库》,湖北教育出版社1995年版。

(6)见湖北省文物考古研究所《湖北枣阳市九连墩楚墓》,载《考古》2003年第7期;《湖北枣阳九连墩楚墓获重大发现》,载《江汉考古》2003年第2期。

(7)参见湖南发明协会《埃及金字塔年代之谜》,载《发明与革新》2001年第4期。

参考文献:

[1]林玉秀.古代文明与地理环境之关系——古代中国、埃及及两河流域的比较[J].闽江学院学报,2004,25 (1):87-91.

[2]朱天顺.原始宗教[M].上海:上海人民出版社,1964.

[3]张绪球.石家河文化的玉器[J].江汉考古,1992,(1):56-60.

[4]何浩.颛顼传说中的史实与神话[J].历史研究,1992,(3):69-84.

[5][东汉]王逸.楚辞章句·九歌[M].长沙:中南出版传媒集团,岳麓书社,2013.

[6]湖北省博物馆.湖北出土文物精华[M].北京:文物出版社,2006.

[7]徐文武.楚国宗教概论[M].武汉:武汉出版社,2002.

[8]胡方平.楚墓坟丘起源蠡测[J].东南文化,1991,(1):110-111.

[9]湖北省潜江博物馆,湖北省荆州博物馆.潜江龙湾——1987~2001年龙湾遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2005.

[10]张绪球,何德珍,王运新.湖北王家岗新石器时代遗址[J].考古学报,1984,(2):193-220,274-281.

[11]荆州博物馆.湖北荆州院墙湾一号楚墓[J].文物,2008,(4):4-23.

[12]湖南省博物馆,常德地区文物工作队.临澧九里楚墓[C]//湖南省文物考古研究所.湖南考古辑刊:第3辑.长沙:岳麓书院,1986.

[13]杨鸿勋.建筑考古学论文集[C].北京:文物出版社,1987.

[14][战国]宋玉.招魂[M]//[汉]刘向.楚辞.北京:中华书局,2010.

[15]杨权喜.光化五座坟西汉墓[J].考古学报,1976,(2):149-170,225-230.

[16]安徽省文物工作队.安徽长丰杨公九座战国墓[C]//考古学集刊:第2集.北京:中国社会科学出版社,1982.

[17]湖北省文物考古研究所.盘龙城(一九六三年——一九九四年考古发掘报告)[M].北京:文物出版社,2001.

[18]湖北省荆州地区博物馆.江陵天星观一号楚墓[J].考古学报,1982,(1):71-116,143-162.

[19]崔仁义.纪山楚冢调查[J].江汉考古,1992,(1):19-27.

[20]湖北省荆州地区博物馆.江陵雨台山楚墓[M].北京:文物出版社,1984.

[21]湖北省考古研究所.江陵九店东周墓[M].北京:科学出版社,1995.

[22]河南省文物考古研究所.淅川下寺春秋楚墓[M].北京:文物出版社,1991.

[23]湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所,长沙市博物馆,等.长沙楚墓[M].北京:文物出版社,2000.

[24]河南省文物考古研究所.淅川和尚岭与徐家岭楚墓[M].郑州:大象出版社,2004.

[25]雒忠如.陕西兴平县茂陵勘查[J].考古,1964,(2): 86-89.

[26]黄展岳,张建民.汉长安城南郊礼制建筑遗址群发掘简报[J].考古,1960,(7):36-39,73+8.

[27]张家山汉墓竹简整理小组.江陵张家山汉简概述[J].文物,1985,(1):9-15,98.

[28]丘光明.试论战国衡制[J].考古,1982,(5):516-527.

[29]交道義.长沙楚墓[J].考古学报,1959,(1):41-60,112-126.

[30]徐松俊.湖北江陵太暉观50号楚墓[J].考古,1977,(1):56-61.

[31]后德俊.楚国科学史稿[M].武汉:湖北科学出版社,1990.

[责任编辑:胡璇]

K878.8

A

1672-0758(2014)04-0005-11

2014-05-02

王从礼(1955-),男,湖北公安人,荆州博物馆研究员,主要研究方向:文物考古。