矿山地质环境监测对象及要素研究

2014-04-02张志鹏何培雍

孙 伟,王 议,张志鹏,何培雍

(中国地质环境监测院,北京 100081)

我国矿山数量多、分布广,所处的矿山地质环境背景条件千差万别,加之开采种类、方式、阶段,以及采掘工艺等也不相同,因此评估和判断矿产资源开采对地质环境的影响和危害程度必须经过专业、系统地监测才能实现。而在矿山地质环境监测工作中,准确判定监测对象和监测要素至关重要,是客观、真实地监控矿山地质环境动态变化特征的保证,更是制定矿山地质环境保护与恢复治理措施的技术依据。正确地判断矿山地质环境监测对象和要素可以提高监测工作效率,事半功倍。否则,不仅浪费人力、物力,而且可能错过矿山地质灾害预防的最佳时期,造成生命、财产严重损失。本文基于国家级矿山地质环境监测示范成果,探讨矿山地质环境监测对象和要素的选取原则,以及矿山地质环境监测的影响因素。

1 矿山地质灾害和地质环境问题类型

由于矿床赋存的地质条件和开采的经济技术条件不同,采矿方法种类繁多,即使相同的采矿方法,其采矿工艺流程、采矿机械设备、采区巷道布置和开采顺序也不同。因此,开采矿产资源对地质环境影响和破坏的过程及结果较为复杂,引发的地质灾害和地质环境问题的类型划分,也因目的不同出现多种分类方法。以导致结果作为分类的依据,即划分为地面塌(沉)陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流、含水层破坏、水土环境污染、地貌景观破坏等类型,有利于矿山地质环境监测对象的确定。

2 监测对象及要素选取原则

2.1 预判性

矿山地质环境监测不能只针对地质灾害和地质环境问题现状监测,而是应综合考虑矿山地质环境背景条件、开采矿种、开采方式、矿山生产现状等,预判可能产生地质灾害和地质环境问题的分布范围、种类、危害程度和发展趋势,合理确定监测对象。其目的是重点监控潜在的矿山地质灾害和地质环境问题,为其预防和治理提供依据。例如,井工和混合开采的矿山,应关注采空区和疏干排水影响到的岩溶分布区,而不是仅仅把地面出现塌陷的区域作为监测对象。露天和混合开采的矿山,应关注开挖形成的不稳定边坡,或者堆放表土、矿渣及其他固体废弃物形成的不稳定边坡,而不是仅把已经发生的崩塌、滑坡、泥石流作为监测对象。

2.2 聚类性

在确定监测对象时,应从探寻机理的角度出发,把次生的矿山地质灾害和地质环境问题采用从主归类的办法一并表述,避免分类繁杂,混淆主次。由于矿山地质环境监测的目的是预防矿山地质灾害和地质环境问题,也为矿山地质环境恢复治理提供依据,因此,矿山地质环境监测对象的确定必须针对主体,突出重点,有利于矿山地质环境变化趋势分析和恢复治理方案制定。应针对矿山地质灾害和地质环境问题的产生机理、治理措施归集成类,作为整体考虑。否则,会造成舍本求末,抓不住要害。例如,矿山地裂缝一般伴随采空(岩溶)塌陷和不稳定边坡,不应单独列为监测对象,而应根据其发生的位置,作为研究采空(岩溶)塌陷和不稳定边坡动态特征的要素和判断其变化趋势的判据。

2.3 可测性

确定矿山地质环境监测要素,应保证具有可测性。充分考虑在目前的经济、技术条件下,选择科学的监测方法,兼顾监测仪器设备的性能、精度、对环境的要求条件,能够采集到监测要素。例如含水层破坏的表现形式有含水层位置的变化,隆起、下落、错动等,监测其变化最直接的方法就是开挖剖面,揭露含水层。这种方法在调查与研究中可行,在监测中采用这种方法既不经济,又不现实。

2.4 易测性

矿山地质环境的监测频率相对于以年度为周期的调查工作要高的多,在现有的经济、技术条件下,确定的监测要素应该方便获得,具有容易测量的特点,而通过实验、模拟等方式获得的周期较长的监测要素建议慎重选择。因为一旦选择了不易测量的监测要素,矿山地质环境监测的时效性很难保障,其预防、预警作用更难以实现。

3 监测对象

3.1 含义界定

矿山是指有一定开采境界的采掘矿石的独立生产经营单位,亦是指采掘矿石的生产经营单位所处地理位置。矿山地质环境监测可以理解为监测由采矿活动引发的对地质环境的影响或破坏,也可以理解为在矿山境界内开展地质环境监测。目前,无论是行政主管部门,还是专业研究领域,从预防矿山地质灾害,治理恢复矿山地质环境角度出发,普遍认为矿山地质环境监测是监测由采矿活动引发的对地质环境的影响或破坏。所以,矿山地质环境监测不仅是矿山境界内所有的地质环境需要监测,还有位于矿山境界外的受采矿活动影响和破坏的地质环境也应监测。根据影响与诱发原因、致患机理、表现形式、危害特点等确定矿山地质环境监测对象。包括地下水环境、土壤环境、采空(岩溶)塌陷、不稳定边坡、含水层破坏、地下水污染、土壤污染、地形地貌景观破坏。见表1。

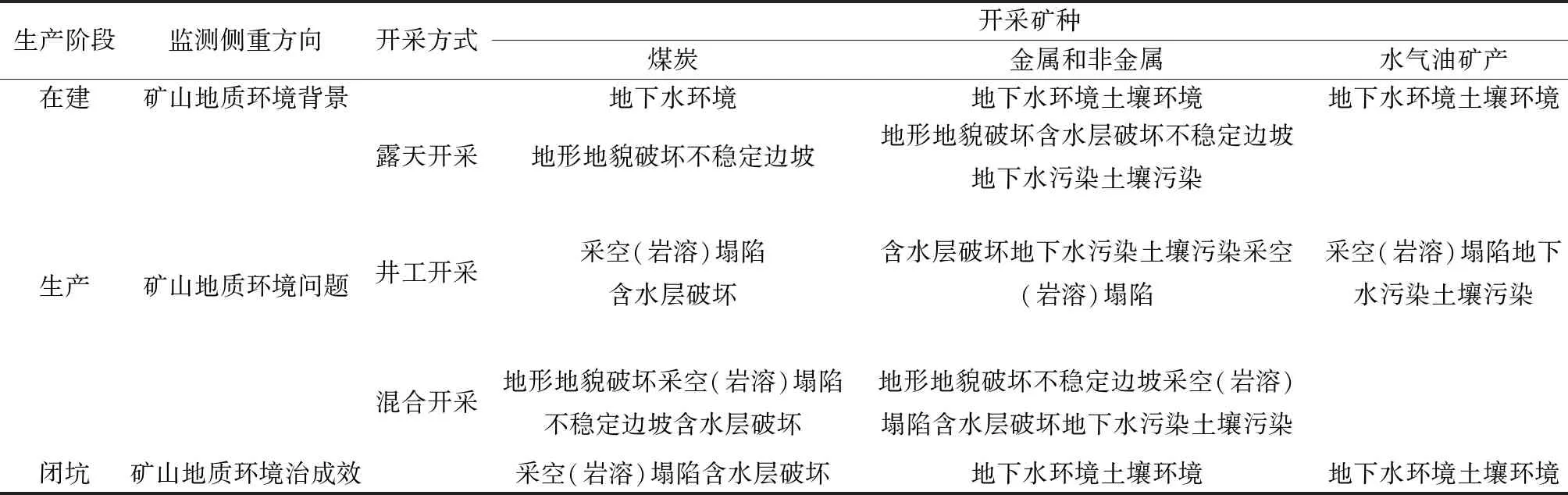

3.2 影响因素

监测对象受矿山开采矿种、矿山生产现状、开采方式等因素影响。在矿山在建阶段,矿山地质环境监测监控的重点为地质环境背景条件,即需要掌握采矿活动未对地质环境扰动和破坏之前,矿山的地下水环境、土壤环境等特征。在矿山生产阶段,矿山地质环境监测监控的重点为矿山地质环境问题,即需要掌握采矿活动对地质环境的扰动和破坏程度过程中产生的各类矿山地质环境问题的影响范围、危害程度、动态特征、发展趋势等。在矿山闭坑之后,矿山地质环境监测监控的重点为矿山地质环境的治理成效,即需要掌握通过工程治理和自然恢复双重作用,矿山地质地下水环境和土壤环境的恢复情况,以及采空(岩溶)塌陷残余形变的动态特征。

开采矿种根据成矿特征、赋存条件及产出状态,分为煤炭、金属和非金属、水气油矿产三大类;矿山生产现状根据基础建设及是否有矿产资源产出,分为在建、生产、闭坑,其中闭坑矿山为矿产储量委员会已经下达批准决议书同意闭坑的矿山,停产矿山作为阶段性的过程,参照生产矿山;开采方式根据取得矿产资源的开拓方式分为露天、井工、混合开采;监测侧重方向根据监控重点分为矿山地质环境背景、矿山地质环境问题、矿山地质环境治理成效。综合上述12个影响因素,确定地下水环境、土壤环境、采空(岩溶)塌陷、不稳定边坡、含水层破坏、地下水污染、土壤污染、地形地貌破坏等8个矿山地质环境监测对象,见表2。

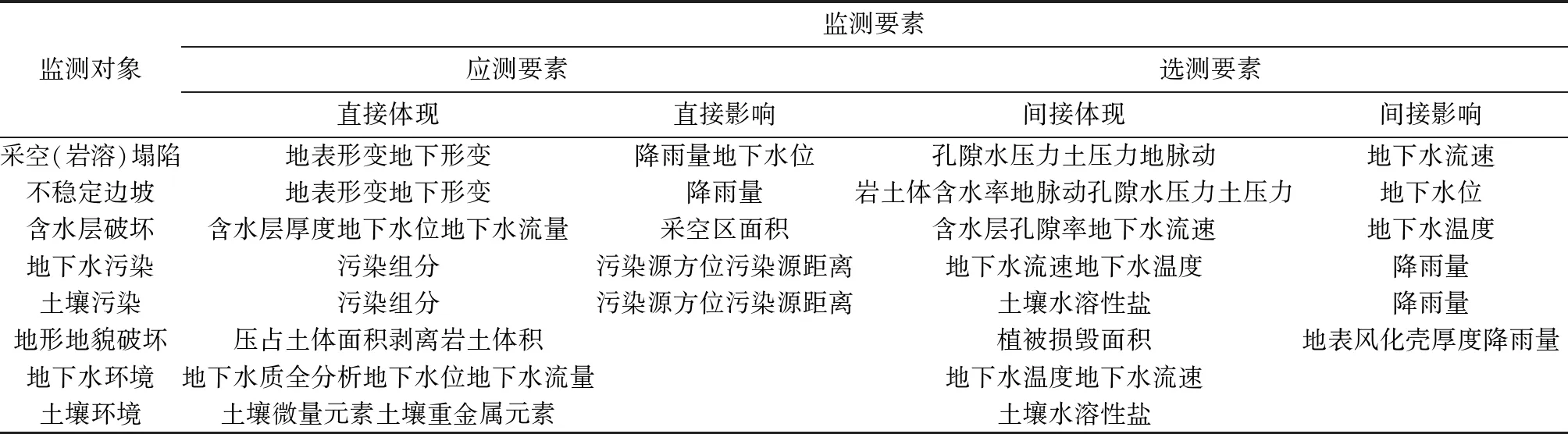

4 监测要素

矿山地质环境监测要素决定于矿山地质环境监测对象的类型、发育特征、变化特点等,体现和影响监测对象特征和组成,由于体现和影响的方式和程度不同,各个监测要素对监测结果的贡献权重不等,所以确定监测要素时应充分认识它们之间的差异。把监测要素划分为直接体现、间接体现、直接影响、间接影响四种类型,直接体现、直接影响要素的监测结果直接表明监测对象的形态、位置、组成的变化和诱发作用,是应该进行测量的,而间接体现、间接影响要素的监测结果只是给出推断佐证,可根据实际需要,选择是否测量,参见表3。

表1 矿山地质环境监测对象名称与定义

表2 矿山地质环境监测对象

表3 矿山地质环境监测要素

5 结论

矿山地质环境监测对象和要素的确定,受对矿山地质环境的认识程度和研究水平影响,也受经济、技术条件制约。本文确定的8个监测对象和27个监测要素,难免存在不全面或者不准确之处。相信随着矿山地质环境研究水平的提高,也借助于监测技术方法的革新和仪器设备的研发,矿山地质环境监测对象和要素会不断得到补充完善、优化调整。

[1] 武强,刘伏昌,李铎.矿山环境研究理论与实践[M].北京:地质出版社,20l0.

[2] 潘文灿,钟自然.矿产资源规划研究[M].北京:地质出版社,2008.

[3] 李明立,原振雷,朱嘉伟.矿山固体废物对环境的影响及综合利用探讨[J].矿产保护与利用,2008(2):38-41.

[4] 孙伟,任鹰,王议.矿山露天采场治理恢复技术研究及应用[J].城市地质,2010,5(3):48-50.

[5] 王湖坤.有色金属矿山关闭后地质环境保护的思考[J].矿产与地质,2003,17(4):556-558.

[6] 聂镇龙,张光辉,李金河.采煤塌陷作用对地表生态环境影响研究—以神木大柳塔煤矿区为例[J].勘查科学技术,1998(4):15-19.

[7] 傅肃性.遥感专题分析与地学图谱[M].北京:科学出版社,2011.

[8] 包广道.矿山地质环境评价系统的研究与建立[D].哈尔滨:东北林业大学,2010.

[9] 唐燕波,付利群,华解明,等.榆神府矿区土地沙漠化现状及发展态势研究[J].河北建筑科技学院院报,200l,18(2):79-82.

[10] 张进德,张德强,田磊.全国矿山地质环境调查与综合评估技术方法探讨[J].地质通报,2007,26(2):136-140.

[11] 徐友宁,何芳,陈社斌,等.矿山环境地质问题特点及类型划分[J].西北地质,2003,36(zk):19-25.

[12] 姜建军,刘建伟.中国矿山环境地质问题及其对策[J].西北地质,2003,36(zk):l-5.

[13] 徐友宁,袁汉春,何芳,等.矿山环境地质问题综合评价指标体系[J].地质通报,2003(10):829-832.

[14] 魏迎春,徐友宁.矿山地质环境量化评价模型研究[J].华南地质与矿产,2004(4):4-50.

[15] 杨宏科,范立民.榆神府煤矿区地质生态环境综合评价[J].煤田地质与勘探,2003,3l(6):6-8.

[16] 周永章,宋书巧,张澄博,等.河流对矿山及矿山开发的水环境地球化学响应—以广西刁江水系为例[J].地质通报,2005,24(11):940-945.