我国低煤阶煤层气成因类型及成藏模式研究

2014-04-02侯海海邵龙义王学天

侯海海,邵龙义,唐 跃,王 帅,王学天,刘 双

(1.中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京 100083; 2.中国地质调查局油气资源调查中心,北京 100029)

我国具有丰富的低煤阶煤层气资源,绝大部分是西部地区的早中侏罗世含煤盆地,包括鄂尔多斯、塔里木、天山、准噶尔、吐哈、三塘湖盆地等;部分是东北地区的早白垩世含煤盆地,包括海拉尔和二连盆地等;少部分则是第三纪的含煤盆地,包括东北的依-舒盆地群、阜新盆地群及西南地区的滇北盆地群、滇东南盆地群等,共占到全国煤层气总资源量的43%[1]。随着美国粉河盆地、加拿大阿尔伯塔盆地和澳大利亚苏拉特盆地等低煤阶含煤盆地煤层气的成功开发,推动了我国对低煤阶煤层气勘探开发的热潮。然而我国低煤阶煤层气成藏的地质背景比美国等国家复杂得多,从而造就了我国与众不同的低煤阶煤层气藏特点,所以不能照搬其它国家的勘探开发技术。因此,需要对低煤阶煤层气藏的成因类型和成藏模式进行研究,这将为解决我国低煤阶煤层气开发的瓶颈问题提供一定的理论依据。

1 低煤阶煤层气成因类型研究进展

低煤阶煤是在煤化作用初期形成的,一般指煤岩镜质组反射率Ro<0.65%的煤阶[2],主要包括褐煤、亚烟煤和部分高挥发分烟煤,伴生的产物有CH4、CO2、N2和极少量的重烃,其中甲烷的成因类型以生物成因为主和热成因为辅(图1)。

图1 煤层气形成与煤阶的关系[3]

煤层气成因类型一直受到了国内外学者的关注和研究,前人从生物地球化学和热力地球化学等方面对煤层气成因类型的划分进行了研究。其中,Rice和Rightmire[4-5]将成因类型划分为热成因气和生物成因气;Scott[6]则将生物成因气进行了细化,分为原生生物气和次生生物气;戴金星[7]等将煤层气的变干变轻与次生改造之间的内在联系进行了研究。因此从煤层气生气母质、运移过程以及特定的地质条件入手,可以将低煤阶煤层气成因类型分为原生成因和次生成因。

1.1 原生成因煤层气

原生成因煤层气指的是随着煤化程度的进行,伴随着温度、压力、煤化度的升高以及煤分子内部结构的变化而产生的非常规天然气。在煤的演化过程中,低煤阶原生成因煤层气可具体分为热成因煤层气和早期生物成因煤层气。

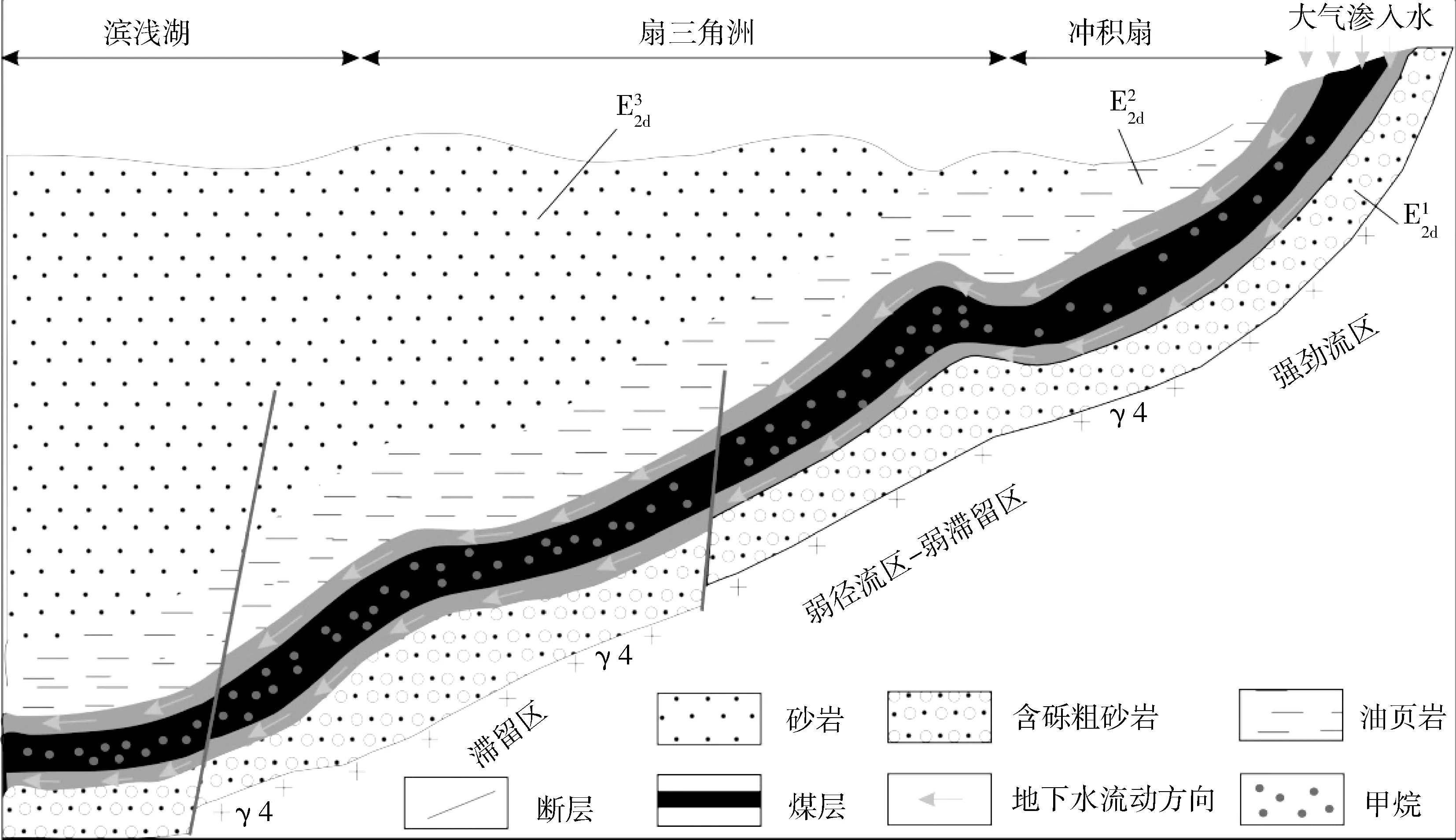

热成因煤层气主要指的是在长焰煤~气煤早期阶段(0.5% 早期生物成因煤层气主要形成于生物地球化学煤化阶段(Ro<0.5%),相当于从成岩作用早期开始到亚烟煤阶段。在这一过程中,产生的气体以高甲烷成分和轻甲烷碳同位素为特征,甲烷成分一般大于97%,δ13C1≤-55‰[9]。例如,吐哈盆地沙尔湖凹陷西山窑组煤阶为褐煤,镜质组反射率Ro为0.4%~0.47%,-62.7‰≤δ13C1≤-61.5‰,测试结果显示该地区煤层气成因类型为早期生物气特征[10]。 次生生物煤层气明显具备后期改造的特点,主要形式有对原生成因煤层气的改造或者其他类型气体的补给,具体类型包括解吸-扩散-运移分馏、油型气混入和晚期成因生物气等。 由于煤储层具有多孔介质和较高的比表面积,因此,煤层气主要以吸附状态存储于煤体之中,在不同的压差和温度下,会发生煤层气的解吸和扩散作用,同时在这一过程中,煤储层的含气量及甲烷稳定碳同位素大小都将随之变化。 含煤岩系地层与其它含油岩性(油页岩、油砂等)临近时,可能会导致这些油型气的输入,从而形成煤层气&油型气的混合成因。例如,抚顺煤田第三纪油页岩是煤层的直接顶板,其中δ13C1为-37.5‰,故不能排除是由于油型气的输入而导致煤层气δ13C1偏重的可能性[11]。 对于低煤阶煤储层,晚期成因煤层气是重要的气源补给类型。大多数学者认为煤层被抬升至地表浅部后与甲烷菌发生了生物化学作用,从而将产生的生物气保存在煤层中。我国多处低阶煤储层晚期成因煤层气被证实,例如山西霍州的李雅庄煤矿、准噶尔盆地南缘以及吐哈盆地沙尔湖凹陷等地。 近年来,随着低煤阶煤层气勘探开发热潮的到来,其成藏模式一直是研究的重点之一,同时在煤层气成藏关键要素上也存在一些争议。傅小康等[12]强调低煤阶煤层气富集的关键要素是封堵,即保存条件;而刘洪林等[13]则认为低煤阶煤层气富集的关键要素是生气条件,从低煤阶煤储层的特征来看,后者的观点更容易被认可。 通过对美国粉河盆地和我国铁法盆地低煤阶煤层气成藏富集规律对比研究,从煤储层孔裂隙结构、渗透性和水动力的封堵条件出发,提出了5种低煤阶煤层气成藏模式[12],即背斜模式、构造-水动力模式、构造-岩性模式、岩性-水动力模式和岩性模式,影响低煤阶煤层气成藏富集的关键因素包括封堵、构造、岩性和水动力。 低煤阶煤层气的赋存状态主要以吸附态和游离态为主,溶解态很少。通过对我国低煤阶煤层气的地质特征研究(包括基本地质条件、成因类型、渗透性和解吸特征等),结合国内外低煤阶煤层气勘探开发理论和实践,总结出了3种低煤阶煤层气成藏模式,即深部承压式超压成藏模式、盆缘缓坡晚期生物气成藏模式和构造高点常规圈闭水动力成藏模式[14],其中,在目前开采技术条件下,盆缘缓坡晚期生物煤层气藏和构造高点常规圈闭水动力煤层气藏是中国低煤阶煤层气勘探开发的首选目标。 煤层气的赋存状态以及生、储、盖、运、聚、保等条件都与常规天然气不同,通过总结我国西北地区低煤阶煤层气的赋存状态、煤层气藏的定义和煤层气气藏类型等,提出了我国西北地区3种低煤阶煤层气成藏富集模式,包括盆缘陡坡煤层气成藏模式、盆缘缓坡成藏模式以及盆内凹陷成藏模式[15],探讨了西北地区煤层气成藏规律。 一般认为,在低煤阶煤层气成藏主控因素中,同中高煤阶一样,构造因素是最为直接的控气因素;成煤环境主要影响煤储集层的生气潜力、储集性能及渗透性;水文地质条件对低煤阶煤层气的生成(包括二次生烃)、运移、富集均具有一定的控制作用;三者有利匹配则有利于低煤阶煤层气的成藏和勘探开发(图2)。 而含煤层气系统作为一个能量动态平衡系统,成藏过程的实质是流体压力系统逐渐调整的地质过程[16],这个过程涉及到热力场、储层弹性能量场、表面势能场以及地应力场等宏观和微观耦合调控。煤层气作为能量动态平衡系统中自生自储的非常规天然气储层,因浓度差而扩散,因压力差而渗透,因此,煤储层中任何一处煤层气始终处于动态平衡的运移状态,区别在于扩散和渗透能力及范围的大小[17]。 低煤阶煤层气的成藏富集影响因素是多方面的,富集区的位置及范围也是处于动态变化中的,因此,需要用动态的观点来探讨我国低煤阶煤层气勘探思路和成藏模式,具体表现在以下几个方面。 1)成煤沉积体系、沉积相以及沉积类型控制着煤层厚度和分布特征、煤储层的非均质性和顶底板岩性类型和范围。因此,同一沉积体系中不同的沉积相和沉积类型、不同准层序组类型及其组合、物源随时间的变迁等条件都会导致成煤或生气物质基础的不同。 2)不同类型的地质构造,会形成不同应力大小及应力场分布特征,这样均会导致煤储层和封盖层的产状、结构、物性、裂隙发育状况的不同,从而影响含煤盆地中不同构造类型之间的转换、地下水径流条件的改变和煤层气富集区位置的迁移等。 3)生物成因作为低煤阶煤层气藏的重要补给来源,不管是CO2的还原作用还是醋酸、甲醇等的发酵作用,水动力条件对其生气能力及储存能力影响很大,而在此过程中,生物成因煤层气的生气和富集条件都会随着季节和温度的变化而变化。 黑龙江省的依兰盆地位于东北依-舒盆地群内,为一走向近EW向的新生代断陷含煤盆地,盆地内部断裂构造以正断层为主,伴随少量的逆断层,并且走向呈NE和NW分布。盆地形成以来,经历喜山晚期的构造运动,致使形成现今向南倾斜的半掩盖式单斜构造形态。 盆地内含煤地层为古近系始新统达连河组,达连河组的基底为γ4花岗岩或者为白垩纪的老地层,达连河组从下至上可以分三大岩性段,分别为为含煤段、油页岩段和砂砾岩段。含煤段下部主要发育含砾粗砂岩,上部发育厚层煤层,代表扇三角洲沉积环境;油页岩段发育大套厚层的油页岩,代表湖泊沉积环境;砂砾岩段下部发育大套砾岩和细粒沉积,代表冲积扇沉积环境,上部发育砾岩及大套砂岩,代表河流—扇三角洲沉积环境,因此,平面上,含煤岩系沉积环境从冲积扇相、扇三角洲相、以及湖泊相交替演化。 盆地内煤变质程度较低,主要为长焰煤及少量气煤,显微组分以镜质组占绝对优势,可达到80%以上。煤层气的成因类型主要以原生成因的热成因气为主,由于上覆地层为厚层油页岩段,因此应当有次生成因的油型气的混入。综上所述,依兰盆地内煤层气成因类型包括原生成因和次生成因,结合煤层埋藏深度、次生生物气甲烷菌的活动范围以及成煤优势相带的分析,提出了我国低煤阶煤层气的成藏富集模式,即原生成因和次生成因叠合下的斜坡区成煤优势相带高富水区的煤层气富集模式(图3)。 图3 依兰盆地煤层气成藏富集模式 由于低煤阶煤变质程度普遍较低而导致煤层气资源量的不足,次生成因气作为其重要的气源补给通道而越来越受到重视,所以低煤阶煤层气的高产富集区应该处于原生成因气和次生成因气的优势叠合地带;一般认为,煤层含气量随煤层埋深增加而增大,但过低的含气量资源量不足,过高的含气量则渗透性太差,因此,斜坡区的中间地带是煤层气选区和开发的理想区域;高富水区指的是具有较高的煤层水体弹性能量,弹性能量越高,对煤层气的赋存和煤层渗透能力均有较好的保护作用[18],因而,滞留区和弱径流区-弱滞留区是评价选区的重点地区;煤层气富集高产区的成煤优势相带是指含煤岩系沉积环境有利于煤层气的生气物质基础、煤储层均质性和煤层气的保存作用等,具体来说,依兰盆地的含煤优势相带为扇三角洲相和滨浅湖相。 我国低煤阶煤层气资源巨大,但与现阶段在该煤级领域进行的煤层气勘探开发力度不甚匹配,煤层气成矿选区准确度不高,归根结底是由于煤层气的成因类型及成藏模式研究不够深入,通过对国内外低煤阶煤层气的富集特点和成藏理论的追踪,并对依兰盆地煤层气的成藏富集规律进行了实例分析,得到以下几点认识和建议。 1)煤层气因浓度差而扩散,因压力差而渗透,因此,煤层气的富集区也是相对的并处于不断变化之中的,从这种运移和赋存状态出发,需要用动态的观点来探讨我国低煤阶煤层气勘探思路和成藏模式。 2)以东北依兰盆地为例,结合我国低煤阶煤层气盆地的地质特征和前人研究成果,建立了我国低煤阶煤层气的成藏富集模式,即原生成因和次生成因叠合下的斜坡区成煤优势相带高富水区的煤层气富集模式。 3)次生生物气作为低煤阶煤层气气源的重要补给类型,是低煤阶煤层气的重要的成因类型之一,同时也是低煤阶煤层气成藏富集区重要的影响要素之一。因此,需要加强次生生物气的生气条件和产甲烷菌的活动能力理论以及实验方面的研究。 [1] 叶欣,陈纯芳,姜文利,等.我国低煤阶煤层气地质特征及最新进展[J].煤炭科学技术,2009,37(8):111-115. [2] 李五忠,田文广,孙斌,等.低煤阶煤层气成藏特点与勘探开发技术[J].天然气工业,2008,28(3):23-24. [3] 李锡林.世界煤炭工业发展报告[M].北京:煤炭工业出版社,2009. [4] Rice D D.Composition and origins of coalbed gas [C]//Law B E,Rice D D.Hydrocarbons from coal:AAPG Studies in Geology Series 38.Tulsa,Oklahoma:the American Association of Petroleum Geologists,1993:159-183. [5] Rightmire C T.Coalbed methane resources[G]// Rightmire C T,Eddy G E,Kirr J N.Coalbed methane resources of the United States:AAPG Studies in Geology Series 17.Tulsa,Oklahoma:the American Association of Petroleum Geologists,1984:1-14. [6] Scott A R,Kaiser W R,Ayers W B,et al.Thermogenic and secondary biogenic gases,San Juan Basin[J].AAPG Bulletin,1994,78(8):1186-1209. [7] 戴金星,戚厚发,宋岩,等.我国煤层气组分、碳同位素类型及其成因和意义[J].中国科学:B辑,1986,16(12):1317-1326. [8] 张子敏.瓦斯地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009. [9] 钱贻伯,连莉文,陈文正,等.生物气形成过程CH4碳同位素变化规律的研究[J].石油学报,1998,19(1):29-33. [10] 陶信明.煤层气的形成演化、成因类型及资源贡献[R].北京:北京师范大学资源学院,2008. [11] 叶建平,秦勇,林大杨.中国煤层气资源[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998. [12] 傅小康,霍永忠,叶建平.低煤阶煤层气富集模式初探[J].中国煤层气,2006,3(3):24-26. [13] 刘洪林,李景明,王红岩,等.浅议我国低煤阶地区的煤层气勘探思路[J].煤炭学报,2006,31(1):50-53. [14] 孙平,王勃,孙粉锦,等.中国低煤阶煤层气成藏模式研究[J].石油学报,2009,30(5):648-652. [15] 李贵中,孙粉锦,李五忠,等.西北地区低煤阶煤层气地质[M].北京:石油工业出版社,2012. [16] 秦勇.中国煤层气成藏作用研究进展与评述[J].高校地质学报,2012,18(3):405-418. [17] 唐修义.有关煤层气几个基本问题的认识[J].煤田地质与勘探,1996(6):20-25. [18] 池卫国.煤层气评价选区新思路—地层能量评价法及其应用[J].天然气工业,1998,18(4):13-16.1.2 次生成因煤层气

2 低煤阶煤层气成藏模式研究进展

3 低煤阶煤层气成藏富集规律

4 实例分析

5 认识和建议