新课程背景下高中地理教学方案设计研究

——以“大气圈与天气、气候”的部分内容为例

2014-02-09陈明华

陈明华

(江苏省江都中学 地理组,江苏 扬州 225200)

新课程背景下高中地理教学方案设计研究

——以“大气圈与天气、气候”的部分内容为例

陈明华

(江苏省江都中学 地理组,江苏 扬州 225200)

随着时代的发展,高中教学能否为学生提供学习上的指导,能否满足学生发展的需要,已成为当前地理教学设计研究的重点。本文以“大气圈与天气、气候”部分内容为例,对其教学目标、教材进行分析,再配合以具体的案例解析,希望教师和学生从本单元的教与学中,认识到地理知识对学生的重要性,力求减轻学生的学习负担,让学生顺利地度过高中地理的学习生涯。

教学设计 全球的气压带与风带 季风环流 气旋 反气旋

20世纪80年代以来,教学设计作为一个新兴的研究领域,在我国教学改革与研究中不断拓展。在地理教学改革中,深入开展地理教学设计研究,对于将先进的教学理念指导转换为教学实践,减少和克服地理教学活动的盲目性、随意性,增强和提高地理教学活动的有效性和可控性具有重要意义。探究地理教学设计的基本理论,掌握地理教学设计的基本方法,是提高地理教学设计质量、强化地理教学效果的基本途径[1]。

梅里尔(Merrill)等人在《教学设计新宣言》一文中对教学设计所做的新界定应引起人们的重视。他认为:“教学是一门科学,而教学设计是建立在这一科学基础上的技术,因而教学设计也可以被认为是科学型的技术 (science-based technology)。”

一、“大气圈与天气、气候”部分教学内容的问题分析

基于下述两点分析,提出进行以“大气圈与天气、气候”部分内容教学设计的必要性。

(一)学生自身因素

在“全球的气压带与风带”单元学习中,需要利用此前所学的“热力环流”原理,并结合大气的水平运动相关知识,揭示“全球的气压带与风带”、“常见的天气系统”中各知识点的内在联系来解决。但是由于高一学生的空间想象能力有限,因此在这部分知识点的掌握上出现了思维障碍。女生的空间想象能力相比较男生而言更薄弱,这也是为什么在“全球的气压带与风带”、“常见的天气系统”的学习中女生遇到困难更多的原因。

另外,由于学生缺乏必要的立体几何知识与经验,因此学生在学习过程中的认知能力、知识迁移能力不强。在对课堂教学有效性的实际观察中发现,因为教学课时的限制,学生对“地转偏向力”、“大气的水平运动”等基础知识遗忘较多,从而影响了学生对新知识的学习。

(二)教师教学因素

现在的高中教师在大学里都修过教育学和心理学课程,然而真正进入工作岗位后,多数没有能够继续深入研究教育学和心理学,并将这些知识运用到课堂教学中。教师如果能做到对高中生的学习能力和心理特点有良好判断,那在课堂教学设计和课堂管理上就有“章”可循、得心应手了。教师对“全球的气压带与风带”中各知识点的内在联系的把握程度越高,就越能够减少学生学习这部分内容时的困难。

二、“全球的气压带与风带”教学目标分析

作为高中的一门基础课程,地理学知识的普及,有利于提高社会大众的科学素养。高中地理必修一的内容是学习高中地理的基础,“大气圈与天气、气候”这部分内容为必修一的重点教学内容之一,并占据较多的篇目[2]。通过多年的教学实践得知,大部分学生在学习“全球的气压带与风带”这部分内容时,经常会面临重重困难,这些困难不仅会降低学生学习地理的积极性,同时会降低学生学习自然科学、认识自然规律的激情。因此,本案例教学设计重在解决学生学习“全球的气压带与风带”、“常见的天气系统”这部分内容时面临的困难,降低学生学习地理的难度,帮助学生顺利进入高中地理课程的学习状态。

三、“全球的气压带与风带”、“常见的天气系统”教材分析

(一)教材作用分析

高中地理必修一中的“大气圈与天气、气候”这部分内容,其重要性不言而喻。从整个知识体系而言,本节系统讲解了地球三大外部圈层的大气圈,着重阐述了大气环境的形成、发展与天气影响,为后续水圈、岩石圈、生物圈和大气圈通过相互的作用、影响,然后共同形成这一理念做好了铺垫。“大气圈与天气、气候”不仅是高中地理教材中最具理论性、难度最大,同时是最为抽象的部分,其重要性较之其他单元内容更为明显。

(二)教材重难点分析

分析教材的重点,对最基本的、最关键的地理现象、规律、成因等作出系统分析;分析教材难点,针对教师难教、学生难学及难以理解的知识点,有助于教师合理设计教学目标、掌控教学的重难点知识、选择合适的教学方法,进一步优化教学设计,强化课堂教学效果[3]。从“全球的气压带与风带”这部分内容来看,大气中任何物理过程和物理现象,都无法离开大气运动。掌握大气环流的基本特征,理解大气运动的基本规律,就能够自然而然地导出季风环流。

表1 《全球的气压带与风带》重点、难点

(三)课文、图像、表格的表述结构分析

课文、图像、表格是地理教材的核心表述。“全球的气压带与风带”作为高中地理教材的重点之一,同时是教与学不可忽视的难点,其所涉及的知识内容抽象而又具有推理性。所以,对课文、图像、表格的要求很高。不同的教材,编排存在差异,因而对不同知识点的处理,侧重点也有所区别[4]。如“气压带、风带的形成与分布”由于抽象性和逻辑性较强,则在教学中应以表述为主,配合图像来开展设计。由此,我们可以清楚地看到,不同的教学内容,需要选择不同的表述形式来进行优化组合设计。

四、“季风环流、常见的天气系统”教学设计案例

笔者认为,教师对“全球的气压带与风带”中各知识点的内在联系的把握程度越高,对各知识点的内在联系的揭示程度越高——也就是能够让学生把各知识点的内在联系融会贯通地理解、运用,就越能够减少学生学习这部分知识的困难。下面,以大气的水平运动在季风环流及气旋、反气旋中的运用为例,阐述笔者对这部分知识点内在联系的理解、运用。

在实际教学的过程中,笔者直接从一月和七月海平面等压线图上,联系大气的水平运动,推导出东亚、南亚的冬夏季风。

(一)大气的水平运动在季风环流中的运用

在一月和七月海平面等压线图上,把亚洲高压(亚洲低压)东部和南部的等压线近似地看成平直分布,首先画出水平气压梯度力(图中虚线),再运用近地面的“风向与等压线斜交,并指向低压”这一基本规律,进一步画出风向。

图中虚线表示水平气压梯度力,实线表示近地面风向。

比较图中亚洲东部和南部一月和七月的风向,让学生填写表2的内容。

表2

然后回归教材,让学生自主学习季风的基本概念及形成原因,对表2内容进一步确认。

(二)大气的水平运动在气旋、反气旋中的运用

在等压线平直分布的状态下,学生画出近地面的风向比较容易,而气旋、反气旋中的等压线常常是弯曲的,此时直接要求学生画出近地面的风向非常困难,极易出错。因此,如何给出一个中间步骤,减少学生学习过程中的困难就显得十分关键。

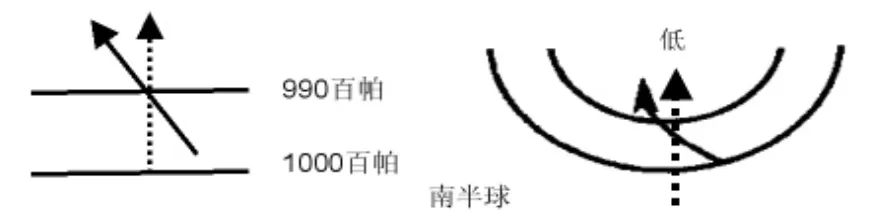

笔者的处理方法是,在等压线平直分布的状态下,画出近地面的风向,第一步考虑等压线的弯曲,第二步考虑等压线弯曲的状态下风向应该如何改变,强调在任何情况下“风向与等压线斜交,并指向低压”这一基本规律保持不变。接着从左图导出右图,要求学生画图时可以适当旋转,确保水平气压梯度力朝上,注意南北半球的差别,其余类推。

五、教学设计反思与感悟

一般而言,教学案例设计的选取,应尽量贴近学生的实际,尽可能从学生现有的知识中挖掘,先对原理进行阐述,然后配合教材对原理进行验证,让案例兼顾知识巩固与能力拓展。当学生接触到自己熟悉的知识时,就可轻车熟路地推出未知理论,从现象中发现问题的本质所在,并愉快地融入到教材案例分析环节中。

教师根据具体的教学内容,通过对教学内容各知识点内在联系的把握和揭示,在教学案例设计中,让学生融会贯通地理解、运用和巩固所学知识。用学生之所感、所悟来分析所学知识,将大大减轻学生学习过程中的困难,并能够达到事半功倍的效果。如何运用已有的知识、资源,进行科学的教学设计,每一位地理教师在自己的教学过程中都应该认真思考。

教学设计是根据教学对象和教学目标,确定合适的教学起点与终点,将教学诸要素有序、优化的安排,形成教学方案的过程。它是一门运用系统方法科学解决教学问题的学问,以教学效果的最优化为目的,以解决教学过程中的问题为宗旨。

六、结语

高中地理教学案例设计,并非新颖、创新、全面就能满足要求。新课程背景下,要求高中地理教学案例设计密切关注学生的实际,合理分析教学的前提条件,在这样的基础下,让教学案例设计更好地满足教学要求。

[1]李家清.地理教学设计的理论基础与基本方法.课程·教材·教法,2004(1).

[2]周亚妮.浅析高中地理教学设计[J].科教新报:教育科研,2011(06):77-78.

[3]张弦.高中地理教材知识体系的构建[J]福建基础教育研究,2011(05):91-92.

[4]谢本洋.高中地理案例教学初探[J].中学课程辅导:江苏教师,2011(06):256-257.