审判质量管理的“满意”与“公正”之间

2012-12-27严冬

严 冬

(西南政法大学 行政法学院,重庆 401120)

●法学研究

审判质量管理的“满意”与“公正”之间

严 冬

(西南政法大学 行政法学院,重庆 401120)

公众对案件的“满意度”与“司法公正”的内涵本身存在的原理性冲突,当事人对事件结果公正的不同理解、媒体对社会舆论的导向,直接影响着公众对司法案件的认识和评价。一旦舆情被某种因素引导,社会舆论就容易发展趋向于一种或几种极端的论调,产生“群体极化”现象。其中非理性的部分社会舆情将产生巨大的力量,可能引发“满意”与司法公正的较量。“河北王朝案”就是发生在审判质量管理背景下舆情与司法的一次激烈冲突。因此,应弱化以“满意度”作为案件质量评估的指标,从而回归司法独立、司法公正的本质。

满意度;舆情;司法公正;审判管理

审判质量管理关注“社会公众关注案件”,各省法院纷纷将“公众满意度”作为案件质量评估的一项重要指标。在“司法为民”理念下,司法案件的公众满意度体现着司法的社会效果。但这本身存在着“公众满意度”与“司法公正”的冲突,这是当前中国社会转型期司法改革面临的困境和挑战。“河北保定王朝案”正是发生在这样的时期和背景下。公众对案件的了解和倾向,很大程度上是被媒体和其他因素所主导,“公众满意度”包含着受众群体的许多非理性反应。如何正视“公众满意度”?首先应当回归到司法公正与司法独立的本质上来思考这个问题。

一、“审判管理”背景下舆情与司法的较量

审判管理强调对“社会公众关注事件”的重视。2009年2月《人民法院第三个五年改革纲要(2009-2013)》要求:“从人民群众不满意的实际问题入手”,“研究建立人民法院网络民意表达和民意调查制度”,“完善社会舆情汇集工作机制”;“妥善解决司法工作中涉及民生的热点问题”。2011年1月最高人民法院发布的《最高人民法院关于加强人民法院审判管理工作的若干意见》,要加大对社会公众关注案件的评查力度。

“公众满意度”是作为审判管理中案件质量评估的一项重要指标。2011年3月最高人民法院发布修订后的《最高人民法院关于开展案件质量评估工作的指导意见》中审判效果10项指标,包括了公众满意度,以此反映案件审判是否取得良好法律与社会效果,并列举了评估公众满意度的方法。如同一场运动,各省法院的审判质量管理纷纷围绕“公众满意度”展开。审判管理中,法院将“媒体和社会广泛关注案件”纳入管理占有相当大的比重。

二、“满意”与“司法公正”的原理性冲突

在“司法为民”的理念下,“民众满意度”成为案件审判质量的一项重要指标。但原理上考量,“满意”与“司法公正”并不是全然一致的。何能笼统地以当事人“满意度”来衡量刑事司法案件的质量?

(一)当事人的满意度与司法公正的一致与背离

实践中确实存在法官对案件事实、证据判断失当,或对法律条文理解不确切而造成司法不公正的可能,这是影响公众对案件满意度的一个因素。另一个重要的影响因素则是当事人对司法公正的评价。当事人对司法公正的理解,往往是以自身利益诉求为出发点,很大程度上取决于司法的裁决结果是否符合其权益请求,特别是当双方的利益激烈冲突时,判决结果很容易使一方甚至是双方陷入“不公正”的主观认定中。

民事案件中,法院本着“公平”原则,以利益均衡作为价值判断标准,均衡权利义务关系,平衡双方的利益冲突。当法律缺乏规定时,法官应根据公平原则作出合理的判决。这种意义上讲,民事案件可能找到当事人双方的利益的最佳平衡点,让双方满意。

行政法律关系中,在“合理行政”原则的指引下,遵循比例原则使得行政行为对当事人的影响最小;遵循公平公正原则,使相同相似情况下相对人能得到平等的对待。因此,当具体行政行为侵害行政相对人利益时,某种意义上来讲,行政案件的质量和结果也可以以相对人的满意度来衡量。

刑法保护的法益是国家利益、社会利益,也包个人利益。定罪量刑、惩罚犯罪本不是以平衡被害人与被告人的利益为目的。即使现行刑事审判存在“诉辩交易”的模式和尝试,但仅限于个别轻微刑事案件,不影响作为整体的刑法的原则。被告人对定罪量刑不满意、不服,可以提起上诉。但上诉的启动和判决也不是以被告人与被害人的利益平衡或是满意度为法定事由。

综上所述,在这三类案件中,从原理分析,可以得出这样的结论:在刑事领域更容易引发当事人(包括被害人和被告人)对案件审判结果的“不满意”,刑事案件审判结果的“不满意”与“公正”的冲突最为明显。

河北保定王朝案正是触碰到了刑事案件这一敏感地带,在社会上引起轩然大波。

(二)“群体极化”——当事人“满意度”转向社会公众

刑事案件引发的社会舆情冲突主要有两类。一类是来自被告人的立场与来自被害人的立场的舆情冲突。以药家鑫案件为例,如此尖锐的、冲突的社会舆论主要来自两种声音:一种言论是关怀药家鑫,如李玫瑾教授“钢琴强迫杀人法”言论、“师妹”李颖发帖力挺药家鑫、律师出示的“十三张奖状”;另一种言论则是主张惩罚犯罪,同情被害人张妙。

另一类是来自司法立场与来自被告人的立场的舆情冲突。以王朝案为例,社会舆论主要有两种声音:一种是以王朝及王朝母亲质疑案件的疑点,疾呼判决的种种不公正,希望重审改判;一种是来自官方的对案件的重新审视,根据司法程序重审最后维持了判决,但其间新闻发布的重点在于发现当前警察职业化中的问题。①

每一种言论能在社会上引起强烈的反响,在于其唤起了受众者与之相同的内心感受,使得每一种观点都拥有支持者。刑事案件当事人原本已存在的冲突、对立的主观倾向,通过群体作用得到强化,从而变得更加激进,使一种论点或态度在社会舆情中达到支配性水平,最终使不同的意见和态度走向两极,支持一方的倾向更加强化,而反对一方的情绪也更加强化。②王朝案中,加速群体极化的一个重要因素还在于一个先入为主的判断和倾向——因先前“我爸是李刚”产生的连环效应。“李刚效应”直接导致社会群体对“王朝案”中公安机关的司法行为产生了怀疑,加速了群体极化,强化了公众舆论朝着不满和质疑司法机关的方向发展。

媒体报道、评论刑事案件最终的趋势就是站在一方角度——受害者、被告人或是司法机关的角度——对新闻进行采写。传播学的研究支持了以下结论:传媒通过有选择性地强化或弱化现有倾向或大众文化中的某些元素,从而能够有效地影响舆论。[1](P208)媒体的评论更加助推了社会舆情的极化。

“群体极化”是网络舆情中非理性的因素。司法案件中,舆情的“群体极化”倾向最初由案件当事人之间的立场冲突引起,很大程度上由媒体推动,从而带动了整个网络的、社会的舆情冲突。

(三)媒体正义与司法公正的一致与冲突

传媒与司法的关系涉及两种基本的价值,即新闻自由和公平审判。在设想的理想状态中,公众、媒体、司法系统的关系应当是和谐的:公众有着自身的价值观、主张和对事物的理解,公众不是等待媒体宣传来填充内容的空物;记者与受众之间形成了某种出自本能的默契——记者认同于受众,从受众角度来体验生活;媒体参与报道司法活动时,他们的立场以及他们维护的“公正”价值,是“媒体从业者已经被整合到社会的共识中,他们不自觉地反映出来的是社会共同的目标和价值观”[1](P170)。

但媒体正义与司法公正的要求是不一致的。马克思提出媒体报道不能违背的最低限度的公正:common fairness,即“一般的公正”(也被译作“共同的公正”),即在报道新的事实、新的争议时,报刊所能保持的形式上的公正。[2](P137-140)媒体恪守“一般的公正”,主要就是客观报道原则,媒体的话语立场在于道德性,基于社会正义感对事件进行报道、评论。这种抽象的“一般的公正”是司法正义中的最高标准还是最低准则?笔者认为,可能最接近于司法中“实体正义”的范畴,是一种最高标准。但实体正义在司法实践中是难以实现的,因此,司法正义注重通过程序正义来保证实体正义。司法活动中程序正义使得司法审判的全过程,从事实认定、程序经过、法律适用、裁判、判决理由的说明到证据的合法性、回避制度等都要遵循严格的规则……这些都难以通过媒体报道或是案件发布全然展示出来的。

事实上,司法与媒体的活动规则是冲突的。司法的特征是被动的、判断的、程序性、中立性、终极性,而相反,媒体具有主动性、进攻性、求新求异性。[3](P298)司法在于解决纠纷,而媒体追求轰动性,关注的重点在于案件中离奇的、新奇的细节花絮。因此,从媒体的关注点来表述案件,并不能展现司法审查的全部内容。同样的纠纷事实,通过媒体和通过法官会产生截然不同表述和效果。因此,需要思考媒体监督司法权过程中的限度问题。③

三、是谁在主导舆情——公众满意度与司法公正的背离

市场竞争的体制内,媒体很大程度上充当着公众的“代言人”,回应了公众的愿望、需求和观点,却又同时主导着公众对案件认识和情感倾向。反映在司法案件中,媒体既沟通了法院与公众,同时又主导着公众对司法案件的“满意度”。

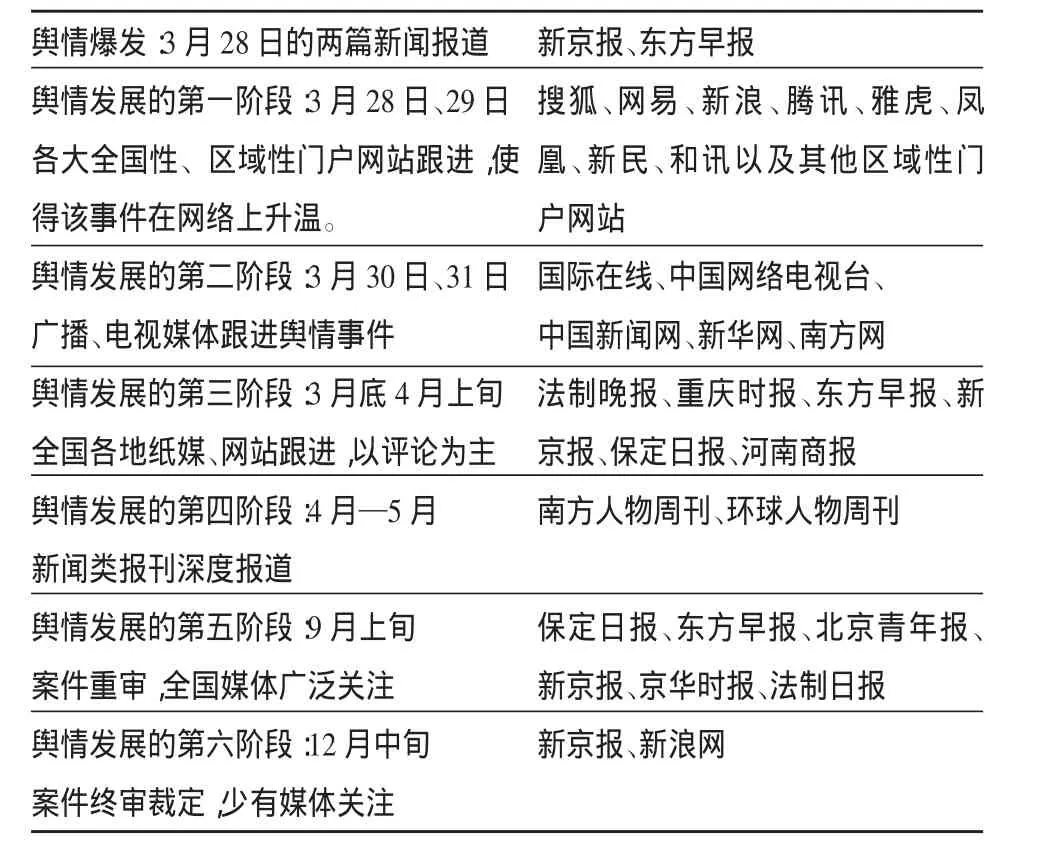

2011年3月28日《新京报》和《东方早报》分别对王朝案进行报道。《新京报》刊登的新闻题为《抢劫案因存疑点被发回重审,疑犯自称遭李刚逼供》,列出了案件的多项疑点;《东方早报》刊登的新闻题为《河北青年坚称李刚栽赃,陷害致其获罪入狱》。两则新闻都是以王朝受陷害为角度进行采写的,“李刚”、“刑讯逼供”、“官商勾结”、“阴谋陷害”等极具煽动性的词汇抓住了人们的眼球,直接引发了公众对案件本身的质疑,当日舆情爆发。2011年4月3日,《保定日报》发出不同的声音《河北保定回应疑犯自称遭李刚逼供案》,以河北省保定市司法部门为角度,表示将按照法律程序重新审理。直至2011年9月王朝案开庭重审,9月10日《法制日报》以《河北王朝涉嫌抢劫一案庭审详情披露》为题,首次以司法部门的官方报道形式出现的、对案件审理情况的新闻发布。9月12日,人民网整理发布《王朝案凸显警察职业化之失》。12月16日终审判决,新浪网转载《新京报》的文章《河北保定王朝抢劫案终审后其母提起申诉》,主要公布终审判决的结果。

王朝案舆情的发展如下(见表1)④:

表1 王朝案的舆情发展

公众被媒体主导,某种意义上取决于来自官方的信息量和来自媒体的信息量的对比。纵览王朝案的网络舆情导向,司法部门的回应和案件信息发布被淹没在媒体的质疑声和群众对案件的口诛笔伐中。媒体对案件进行审前报道和自由评论,使得舆情聚集、发展到某种程度,甚至可能会引发政治的介入,这完全可能对司法的独立性造成干扰。

宏观地说,新闻监督司法活动的限度,应限制在不与司法独立相抗衡:媒体报道应以不影响司法结果为标准,不能造成“媒体审判”。但事实上,仅仅宏观地、抽象地规定“媒体不能影响司法独立”是远远不够的。法院在案件审理过程中,是不是应当适时地发布报道案件信息以应对舆情?这为司法部门的传媒应对提出了新的要求,我们将在后面讨论这个问题。

同时,我们不得不考虑引导公众舆论的一个不可忽略的因素——“网络水军”。传播大众化的时代,言论进入网络、传播扩散变得容易、迅速,网络水军应运而生——他们受雇于网络公关公司,为客户发帖回帖造势。作为舆情的助推器,使得网络舆情真假难辨,到底有多少代表的是真正的公众的舆论?当“网络民意表达和民意调查制度”,“网络舆情”被这些推手所利用,社会舆情、公众满意度可能会变成与司法抗衡的工具。

四、“传播法制化”视域下“公众满意度”的归路

新闻自由与公平审判是两种同等重要的价值。媒体对司法机关及其工作人员活动的舆论监督,已被视为理所当然。舆论监督的正当性源于表达自由和新闻自由。舆论监督则是表达自由和新闻自由发生作用的客观结果。[4]舆论监督是一种及时的、迅速的监督,但我国当前没有一部专门的新闻立法来规范新闻传播和新闻监督。因此,要走向传播的法制化,尚有一段路程。

但我们可以怀着“传播法制化”的愿景,从现有的立法状况出发,切实处理好当前亟待解决的问题,使“公众满意度”回归到司法公正与司法独立的本质。

(一)弱化“满意度”来评估案件质量

在“审判管理”的背景中,以“公众满意度”来评估案件质量,更加关注的是案件的社会效果和政治效果。但“公众满意”不是法律效果的应有之义,公众对司法案件的满意度与司法公正不是全然一致的。

我们不能把传播的受众行为等同于新闻自由,或是把这种受众行为全然等同于司法的社会舆论监督。如前文所论述,“公众满意度”本质上是一种传播受众行为,公众对司法案件的“满意度”反映着社会舆情,但舆情往往被很多因素主导,最终形成的群体极化的主观认同,这种认同和倾向不全然是理性的。而排除舆情中非理性因素的作用,需要技术化手段与实证的分析,消耗巨大的司法成本。以当今的司法水平和技术水平,如果用“满意度”评估案件质量,很难排除非理性因素在舆情中的作用。

保障司法机关独立行使司法职能,有必要弱化“满意度”对案件质量的评估作用,以保障司法独立,维护司法正义。面对舆情与司法独立的冲突,我们要认识到:民意倾向不能被视为已经发展到成熟了的完全确定的正义标准或固定的道德信念。在对公平正当的基本观念同社会取向进行权衡时,应当赋予司法机关以某种自由。[5](P491-492)

(二)“公众满意度”转向“公众知情权”——法院信息发布与舆情应对

新闻真实性是一个发展的认识过程。只有当事件完全终结时,报道真实性才得以完全的展示。司法过程也可能是一个连续的过程,一个案件可能经过一审、二审、审判监督程序,最终形成终局性的司法判决。法制新闻中有案件“连续性报道”的要求。我们不禁要思考,媒体介入司法活动的时间,仅仅以“事件终结”作为真实性的标准是否足够?一次审判的终结还是终审审判终结?王朝案在五年内经历了六次审理,在不断上诉、不断重审的期间,媒体推动舆情并不是在案件终结的时候,却是在案件审理的上诉期内。

1999年国际法学家委员会和“法官独立中心”机构主办的马德里会议中制定的《关于新闻媒体与司法独立关系的基本原则》中提到:“在不违反无罪推定原则的前提下,媒体有职责和权利将庭审前、庭审中和庭审后的案件向公众报道,并可同时对司法活动进行评论”。[6](P299)这个国际原则远远超越了中国的司法现状。媒体在什么时候可以以什么方式进入司法案件,法律没有明确的规定,法官、律师、社会公众对此认识不一。⑤

另一方面,法院有必要适时对案件审理情况进行发布,满足公众对司法案件的知情权。例如,部分省市实施法院判决公开上网。法院发布案件的信息,另一个重要的作用就是应对社会舆情。王朝案中,官方回应明显无力。突发事件中,以社会公共利益为目的,政府积极主动公开信息以满足公众的知情权,同时,政府有必要对网络舆情进行引导。但面对司法案件的舆情,法院不能以社会公共利益克减当事人的利益,法院应多以常态的、被动的方式应对。2009年12月,最高人民法院发布《最高人民法院关于人民法院接受新闻媒体舆论监督的若干规定》(以下简称《新闻媒体舆论监督的若干规定》)体现了新闻媒体监督法治化的趋势。第2条列举了法院发布案件信息的职责和发布的方式:“对于社会关注的案件和法院工作的重大举措以及按照有关规定应当向社会公开的其他信息,人民法院应当通过新闻发布会、记者招待会、新闻通稿、法院公报、互联网站等形式向新闻媒体及时发布相关信息。”但第4条规定:“正在审理的案件,人民法院的审判人员及其他工作人员不得擅自接受新闻媒体的采访。对于已经审结的案件,人民法院可以通过新闻宣传部门协调决定由有关人员接受采访”。这有利于保证法官的中立性与独立性,但对于审理中的案件,法院的舆情应对往往丧失了主动权。

从这个意义上讲,在“审判管理”视域下思考将审判工作和司法行政工作分离,将法官的职责与法院的职责分开,是有意义的。法院需要行政公关部门来应对舆情,如《新闻媒体舆论监督的若干规定》第6条:“人民法院接受新闻媒体舆论监督的协调工作由各级人民法院的新闻宣传主管部门统一归口管理。”

(三)“传播的社会控制”——以自由主义与激进主义之争⑥为背景

1975年以来,媒体社会学的激进主义和自由主义研究传统对立起来。自由主义理论家研究的重点在于,媒体获得了自由,有助于人们获得更多的权利。市场体系内的竞争使媒体对公众的愿望、需求和观点作出回应,媒体表达了大多数社会成员所具有的共同的价值观和信念,同时又让具有不同观点和取向的人发声,这恰恰是多元化的民主社会的特征。与之相对立的激进主义者则认为,媒体已经被纳入到了社会管理的体系中。社会责任应当限制媒体过度市场化的倾向,应运用政策、法律来调整媒体过度集中化。[1](P208)

上文已论述到,影响“公众满意度”的一个重要的因素就是媒体的引导。宏观地看,在整个司法与媒体的关系中,规范媒体进入司法活动,不仅仅可以引导公众对司法案件的认识,更重要的是,在长效的、常态的司法过程中,通过法律规范可将传播行为、新闻监督行为控制在正当、合理的限度内,这是法制化进程中不可回避的问题。

1.沿着自由主义的路径:司法系统与媒体的良性互动

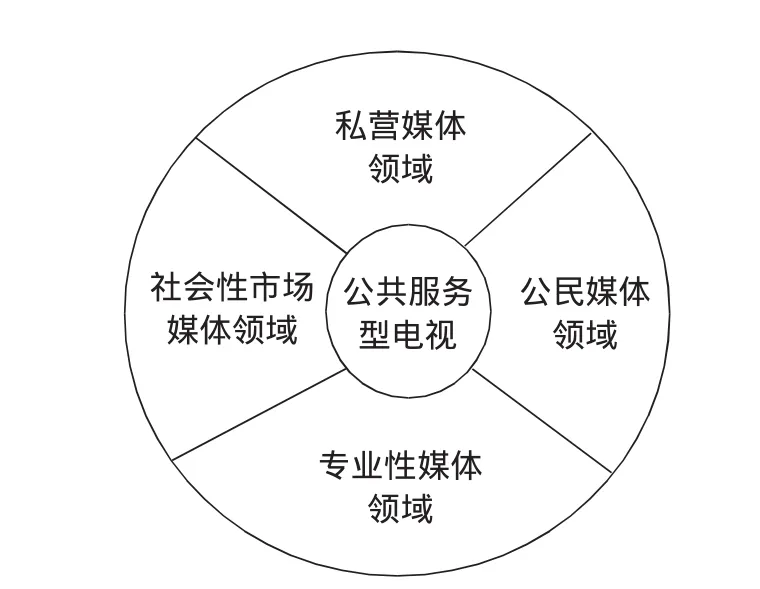

媒体应当反映现实社会,并且为之服务。但新闻客观性可能受到记者主观偏向的影响,可能受到受众群体的主观偏好的影响。那么,我们设想在一个完全开放的、自由的、民主的、充分的新闻市场中,媒体、公众对司法案件中双方当事人以同等的关照、对司法机关与当事人之间以同等的关照,使得大众获得各种信息,达到“兼听则明”的效果。民主化媒体系统的运作模式如图1所示:

图1 民主化媒体系统的运行模式

在司法与传媒关系中,这种媒体运作模式追求的就是司法系统与媒体的良性互动。以重庆市打黑除恶系列案件的审判报道为例:从2009年6月开始,人民网法治频道以“打黑除恶专项斗争”为专题,法制网以“2010打黑线路图”为专题,跟进打黑系列案件的审判,发布最新审判结果。其他网站也同时跟进相关报道,如凤凰网资讯频道的“重庆展开打黑除恶专项斗争”、新浪网新闻中心的“重庆打黑系列案”、环球网的“重庆打黑”,腾讯网新闻中心的“重庆黑帮大审判”、TOM的“重庆打黑风暴”。

2.沿着激进主义的路径:传播的法律控制

王朝案中,第一次舆情爆发与失控为再审造成重大压力。再审之后,社会中再次掀起对庭审情况的质疑、对维持原判的质疑,再次舆情失控。“媒体审判”已先入为主地使公众形成了对案件的成见、质疑和不满。

我们不能否认传媒舆论对司法监督的作用,但更重要的是,应将传媒监督纳入法制化的轨道中,实现对新闻的社会控制。新闻的社会控制,实际上就是对新闻事业中所传播的内容的限制和防范,以免对社会产生不良影响。这种控制可以是宏观的,也可以是对某条具体新闻的制裁。[7](P85)新闻控制的三个层次,首先是对整个新闻传播业的宏观控制;其次是对新闻传播体的控制;再次是对新闻传播者新闻活动的控制。[8](P447)具体而言,司法案件的新闻活动可以通过政策控制、行政控制、法律控制来实现。行政主管机关可以对媒介传播的信息内容、形式依法检查、监督;本文主要关注法律控制。

新闻传播是积极的行为,宪法保障公民的言论、出版自由。马克思认为,法律调整的直接对象是人的外在行为,而不应是内在的思想方式。追究人思想倾向的法律,是对非法行为的公开认可。[9](P6)

在媒体行业自律的同时,我们也要思考媒体的社会责任和必要限制。当媒体对司法新闻来源的真实性缺乏应有的、有效的审核以及存在恶意报道的事实时,应承担相应的责任。因此,新闻自由应当限制在媒体正当履行职责的行为的范围内。1999年新闻出版署制定的《报刊刊载虚假、失实报道处理办法》规定:“报刊、期刊刊载虚假、失实报道和纪实报道,致使公民、法人或其他组织的合法权益受到损害的,当事人有权要求更正或答辩”。此时,明确了更正与答辩是失实报道应履行的法定责任。《新闻媒体舆论监督的若干规定》第9条第2款列举了违反法律规定、依法追究相应责任的情形,包括了:“对正在审理的案件报道严重失实或者恶意进行倾向性报道,损害司法权威、影响公正审判的”。第6条在于消除报道不良影响:“对于新闻媒体报道人民法院的工作失实时,新闻宣传主管部门负责及时澄清事实,进行回应”。最高法院这一司法解释,规定了法院系统的职责,但又有媒体责任的内容。司法部门是否有出版管理的权力和职能?法院是否应该成为司法管理新闻界的制定者、审判者和执行者?它的效力问题是值得思考的。

五、结语

“公众满意度”与“司法公正”的冲突,是中国社会转型期司法改革面临的重大挑战。这个冲突一方面是媒体与司法关系处于紧张状态下的衍生物,另一方面是传播受众行为的非理性的反映。我们不能寄希望于通过法律、司法来排除群体受众行为的非理性因素,但可以通过行为规范和制度构建来理性地审视和应对司法与舆情的冲突。

在“审判质量管理”的背景中,“公众满意度”反映着社会舆情,偏重司法案件的政治效果和社会效果。但“满意度”不应当作为衡量“司法公正”的标准,并且应当逐渐弱化以“满意度”来评估案件质量,从而回归司法独立和司法公正的本质。

注释:

①参考人民网:“河北王朝案,”http://yuqing.people.com. cn/GB/212523/15654703.html,2011年10月26日。

②“群体极化的定义极其简单,团体成员一开始即有某些偏向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点。”参见【美】桑斯坦:《网络共和国:网络社会中的民主问题》,上海人民出版社,2003年版。

③传媒与司法的关系主要在于三个方面:一是新闻自由维护司法权的正当行使、维护良好社会秩序的价值;二是传媒监督司法权的过程中应遵循必要的限制;三是司法如何切实地保护新闻自由。参见贺卫方:《传媒与司法三题》,载《法学研究》1998年第6期。

④法制网2011年10月9日发布的舆情监测——“河北王 朝 抢 劫 案 舆 情 分 析 ”,http://www.legaldaily.com.cn/ The_analysis_of_public_opinion/content/2011/10/09/content_ 3031966_3.htm,2011年10月26日。

⑤徐迅:《中国媒体与司法关系现状评析》,载《法学研究》2001年第6期。徐迅通过数据分析说明:记者们普遍认为“在任何诉讼阶段都应允许评论”,这个观点的认同指数高达58.17%;但法官们却普遍就传媒发表对案件的评论持反对或保留的态度。有近1/4的法官(23.16%)持完全否定的态度(认为传媒对案件“只能报道而不应发表评论”),另有60%以上的法官认为可以允许在一审(21.15%)或终审(43%)宣判后发表评论。

⑥詹姆斯·卡伦在《媒体与权力》一书中,梳理了六种对立的媒体史叙事,包括:自由主义的、女性主义的、民粹主义的、自由意志论的、人类学的、激进主义的。

[1]【英】詹姆斯·卡伦.媒体与权力[M].史安斌,董关鹏,译.北京:清华大学出版社,2006.

[2]陈力丹.马克思主义新闻观思想体系[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[3]孙旭培.新闻传播法学[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[4]张志铭.传媒与司法的关系——从制度原理分析[J].中外法学,2000,(1).

[5]E·博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2004.

[6]孙旭培.新闻传播法学[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[7]黄旦.新闻传播学[M].杭州:浙江大学出版社,1997.

[8]杨保军.新闻活动论[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[9]付子堂.法之理在法外[M].北京:法律出版社,2006.

On the"Satisfied"and"Justice"of the Judge Quality Management

Yan Dong

There exists rational conflict between the public"satisfaction"of the case and"justice"of the connotation itself. The parties'different understanding of justice to the events,and the media opinion guide to the public will directly impact on the public recognition and evaluation of the judicial cases.Once the public opinion was lead by some factors,the social public opinion is easy to grow up one or several extreme views,produce the"group polarization"phenomenon.One part of the irrational social public opinion will produce a great power and could cause the competition between the"satisfied"and judicial fair.The"Dynasty case"in Hebei is the fierce conflict between the public opinion and the judicial fairness happened under the background of the trial quality management.Therefore,we should weaken the quality evaluation index taking the" satisfaction"as a case,thus to regress the nature of judicial independence and judicial fairness.

satisfaction degree;public opinion;judicial justice;trial management

D926.2

A

1673-1573(2012)01-0035-06

2012-02-25

严冬(1989-),女,四川南充人,西南政法大学行政法学院2011级法学理论博士研究生,研究方向为法学理论。

责任编辑、校对:王岩云