合谷刺法治疗肩背部肌筋膜炎的临床观察

2012-09-08王绪玲

刘 丹,王绪玲,史 慧

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨 150040)

肩背部肌筋膜炎是由于外伤后治疗不当、劳损或外感风寒等病史引起的肩背部酸痛,肌肉僵硬发板,有沉重感等症状为主要表现的一类病症。近几年来随着电脑、空调等的普及,肌筋膜炎的发病率逐渐增高,本病的发病率也逐渐增高。笔者跟随导师采用合谷刺的方法治疗肩背部肌筋膜炎患者30例,与以往常规针刺疗法治疗本病30例相比较,取得了比较满意的疗效,现将两种治疗方法的临床观察总结报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

将60例来自黑龙江中医药大学附属第一医院符合纳入标准又不属于排除标准的患者按照年龄、性别、病程和就诊顺序,利用随机数字表法随机分成两组,即治疗组和对照组,每组各30例。两组性别、年龄、病程经统计学处理无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

根据国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》[1]有关背肌筋膜炎诊断标准进行诊断:①可有外伤后治疗不当、劳损或外感风寒等病史;②多发于老年人,好发于两肩胛之间,尤以体力劳动者多见;③肩背部酸痛,肌肉僵硬发板,有沉重感,疼痛常与天气变化有关,阴雨天及劳累后可使症状加重。

1.3 纳入标准

①符合肩背部肌筋膜炎的诊断标准;②B超、心电图等相关检查,排除了其它疾病;③年龄在28~55周岁之间,性别不限;④近期未采用药物或其他治疗方法进行治疗;⑤患者及家属同意并签署知情同意书者可纳入试验病例。

1.4 排除标准

①年龄在28周岁以下或55周岁以上患者;②妊娠或哺乳期妇女;③关节扭伤,软组织挫伤;④心、肝、肾功能不全或合并有严重感染者;⑤不能按照要求坚持治疗而造成信息资料收集不完整,无法判断疗效者。

2 治疗方法

2.1 合谷刺组(治疗组)

取穴:T1~T7夹脊穴及天宗、肩中俞、肩外俞、外关、曲池、阿是穴(包括压痛点、结节和条索状物处)。操作方法:患者取坐位或俯卧位,局部75%的酒精棉球消毒后,阿是穴采用合谷刺的方法,即在阿是穴处用0.35 mm×40 mm华佗牌针灸针向下斜刺至筋肉之间,以中等强度反复提插捻转约3 min(一般直至产生酸、麻、胀的针感,但应以患者耐受为度),然后将针慢慢提至皮下,分别向左、右方向斜刺至筋肉之间,以中等强度反复提插捻转约3 min(一般直至产生酸、麻、胀的针感,但应以患者耐受为度),最后再将针留置于进针时的方向;余穴均用常规针刺法。留针30 min后起针。10天为1个疗程,连续针灸10天。

2.2 常规针刺组(对照组)

取穴:T1~T7夹脊穴及天宗、肩中俞、肩外俞、外关、曲池、阿是穴(包括压痛点、结节和条索状物处)。操作方法:患者取坐位或俯卧位,局部75%的酒精棉球消毒后按常规针刺方法进行针刺,留针30 min后起针。10天为1个疗程,连续针灸10天。

3 疗效观察

3.1 疗效标准

疗效评价依据国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[1]。治愈:背部疼痛消失,活动自如,无复发;好转:背部疼痛减轻,活动时稍有不适;未愈:症状无改善。

3.2 结果分析

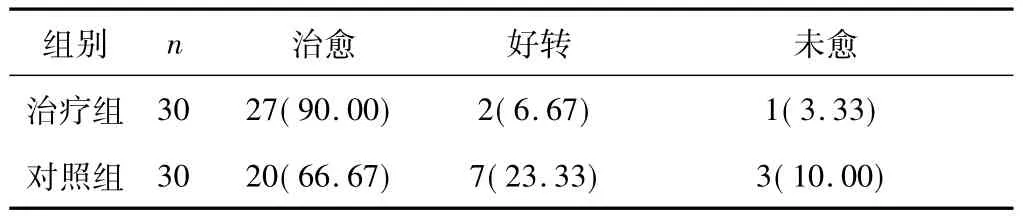

两组于治疗后10天进行疗效统计,统计结果见表1。

表1 两组患者治疗后病情(构成比)比较 例(%)

两组治疗结果经统计学处理,P<0.05,证明有统计学意义。说明治疗组的疗效优于对照组,即合谷刺法治疗肩背部肌筋膜炎的疗效优于常规针刺法的疗效。

4 讨论

肩背部肌筋膜炎又称纤维组织炎或肌肉风湿病,是组织的一种非特异性的、无菌性的炎性变化。祖国医学认为本病属“痹病”的范畴,外伤后治疗不当、劳损、外感风寒湿热之邪、痰浊瘀血、正气不足等皆可致气血运行不畅而发病。本病多发于老年人,尤以老年人体力劳动者多见。经过现代病理学研究,本病的主要变化为:由于肩背部局部的血液循环障碍,毛细血管的通透性增高,组织发生充血、水肿、炎性细胞浸润等一系列变化后,一方面释放的致病物质刺激神经末梢,引起疼痛;另一方面使局部纤维素性物质积聚,部分组织纤维化、变性、粘连,最终局部出现硬结或条索带样改变[2]。

现代针灸疗法对于治疗疼痛(尤其是慢性疼痛)效果比较显著。对于治疗慢性疼痛有人提出“不松则痛”的理论,认为针灸临床所见的慢性疼痛是以慢性软组织损伤后局部软组织发生粘连、挛缩,使局部缺血缺氧或压迫皮神经而产生疼痛的状况为多见,对此提出应用松解法来治疗的思路(这种治疗思路在朱汉章教授的针刀医学以及董福慧教授的皮神经卡压综合征学说论述中均得到了充分的体现)[3]。合谷刺法正是众多松解法之一。合谷刺,又称为关刺法、合刺法,是五刺法的一种。《灵枢·官针》载:“合谷刺,左右鸡足,针于分肉之间,以取肌痹,此脾之应也。”是指在患病部位的肌肉进行针刺,针入分肉之间(“分肉之间”概念,即是指各肌肉之间筋膜间隙[4])后,退回浅部又分别向左右斜刺至分肉之间,形如鸡爪分叉。主要用于治疗与脾有关的肌肉痹症等疾患。合谷刺法与常规针刺法比较,二者均具有改善血液循环、增强代谢,从而达到消除水肿、松解粘连、提高痛阈的止痛效果。此外,合谷刺法又具有一针多向透刺、方法简便、刺激范围大、刺激强度强、见效快、疗效高等优点。因此,在治疗肩背部肌筋膜炎时合谷刺法是更加有效、更值得推广的一种针刺疗法。

[1] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:200

[2] 王树人.肩背去痛膏治疗肩背肌筋膜炎的临床研究[J].中医药学报,1995(5):28

[3] 朱小平.从“不松则痛”角度论述合谷刺等多种针刺手法的现代机制[J].针灸临床杂志,2010,26(9):47 -48