社区干预治疗母乳性黄疸143例疗效观察

2012-01-15邓丽娟程桂平

邓丽娟, 程桂平

社区干预治疗母乳性黄疸143例疗效观察

邓丽娟, 程桂平

目的 观察新生儿母乳性黄疸在社区干预的效果。方法 对本院儿保门诊管辖的4个社区内的2010-01/2011-06出生的284例新生儿采取分层随机化分组法分为干预组143例和对照组141例,对其进行新生儿母乳性黄疸及时干预的对比观察。干预组在7d家庭访视时除全面体检外给予口服常乐康退黄,7d为1个疗程,效果不明显时给茵栀黄进行黄疸治疗;对照组只进行常规检查。两组均观察黄疸的发生、发展及消退时间并做随访记录。结果 新生儿母乳性黄疸发病率29.9%(46/143),干预组有效率100%(46/46)高于对照组84.6%(33/39),两组对比差异有统计学意义(P<0.05)。结论 在家庭访视中开展新生儿母乳性黄疸的及时干预具有安全、有效、经济的特点。

母乳性黄疸; 社区干预; 婴儿,新生

近年来随着母乳喂养率的增加,母乳性黄疸的发生率也随之上升,从20世纪60年代早期文献报道其发病率为12%,至目前已达20%~30%[1]。虽然母乳性黄疸一般预后良好,很少有胆红素脑病的报道,但高胆红素有导致轻微中枢神经损害的可能性[2],故有必要早期干预。为探求更好的解决办法,笔者对母乳性黄疸采取早期综合干预,观察效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择在辽宁省人民医院儿保门诊所辖的4个社区2010-01/2011-06出生的新生儿284例,采取分层随机化分组法分为干预组143,其中男78例,女71例;年龄(9.6±0.2)d。对照组135例,其中男70例,女65例;年龄(9.1±0.2)d。

1.2 诊断标准 完全母乳喂养,黄疸于生后3~8d内出现,并持续不退;血清胆红素以未结合胆红素为主;停喂母乳3~5d,黄疸明显减轻或消退;生长发育正常的新生儿[3]。

1.3 纳入标准 (1)全部为母乳喂养;(2)正常足月新生儿。

1.4 排除标准 早产、溶血、窒息、感染、出血、遗传代谢病等病理性黄疸。

1.5 治疗方法 干预组在儿保医生7d家庭访视时全面检查身体,对有黄疸的新生儿指导家长用常乐康胶囊(山东科兴生物制品有限公司),每次1粒,每日2次,取胶囊内粉末用凉开水或奶送服退黄。14d复访时效果不明显者加用茵栀黄颗粒(鲁南厚普制药有限公司)每次1g,每日3次,并指导家长母乳按需喂养,给新生儿做抚触,对照组只进行常规健康检查。28d再次访视时两组均全面检查,并判定黄疸程度。

1.6 观察指标 观察喂养、大便次数、性状等情况及新生儿皮肤颜色的变化,及时了解黄疸出现及消退时间并做好记录。

1.7 疗效判定标准 (1)治愈:黄疸完全消退,皮肤、黏膜无黄染;(2)好转:黄疸程度较前轻,但面部皮肤、巩膜仍有轻微黄疸;(3)无效:黄疸无改变或较前加重[3]。

1.8 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件包进行数据分析,率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组新生儿母乳性黄疸发生率比较 干预组发生母乳性黄疸29.9%(46/143),高于对照组27.7%(39/141),差异无统计学意义(P>0.05)。

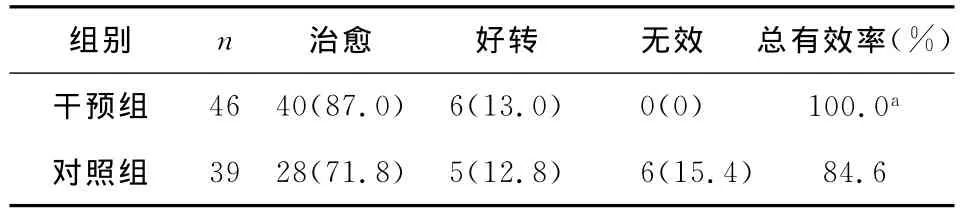

2.2 两组新生儿母乳性黄疸疗效比较 见表1。

表1 两组新生儿母乳性黄疸疗效比较[n(%)]

表1结果表明,干预组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

母乳性黄疸可分为早发型和晚发型,早发型又称母乳喂养性黄疸,是由于母乳摄入不足,肝肠循环增加而导致。增加喂哺次数可促进肠道蠕动和减少胆红素的吸收,有助于预防母乳性黄疸的发生。真正的母乳性黄疸是指晚发型,母乳喂养的新生儿在生后3~8d出现黄疸,1~3周达高峰,6~12周消退,停喂母乳3~5d,黄疸明显减轻或消退。可能与母乳中的β-葡萄糖醛酸苷酶进入婴儿体内,将结合胆红素转变成未结合胆红素,加之肠道内缺乏细菌,肠肝循环,导致未结合胆红素生成和重吸收增加[3]。治疗是通过各种方法使体内的未结合胆红素转化成水溶性物质,经胆汁和尿液排除。虽然母乳性黄疸的治疗方案[4]是在不中断母乳喂养的情况下加用光疗;但光疗需要住院治疗,这无疑增加了家庭的经济负担,又有一定的副反应。停母乳效果显著,但不利于母乳喂养的继续。笔者采用在不中断母乳喂养的情况下增加肠道益生菌和茵栀黄及时干预,既减轻了家庭负担,同样收到很好的效果。

常乐康是肠道益生菌内含酪酸梭菌和婴儿型双歧杆菌,能使肠道内的有益菌群在短时间内维持最佳状态,使肠道内的胆红素还原为无色粪胆原和尿胆原经粪便排除体外,可阻止直接胆红素分解为间接胆红素,刺激肠蠕动,增加排便,减少肝肠循环[5]。新生儿刚出生时肠道无细菌,出生后数小时,开始出现细菌,补充双岐杆菌后,使肠道中厌氧菌的数量迅速增加,保持厌氧菌占绝对优势;婴儿型双歧杆菌能提高肠黏膜细胞间紧密连接,降低肠道通透性,增强屏障保护功能,构成肠道微生物屏障,抑制炎症反应,在不明显改变肠道菌群组成时降低了葡萄糖醛酸苷酶活性,抑制结合胆红素生成和重吸收,起到退黄疸作用。双歧杆菌的代谢产物乳酸和乙酸可使肠道pH值降低,有利于肠腔维持酸性环境,使肠腔内渗透压增加,水分分泌增加,肠蠕动加快,促进排便,能有效的促进肠内结合胆红素的排泄,减少胆红素的肝肠循环。

茵栀黄颗粒成分为茵陈提取物、栀子提取物、黄芩苷、金银花提取物,具有清热解毒利湿退黄,有退黄疸作用,用于母乳性黄疸中医辨证属湿热型胎黄。

抚触是对婴儿皮肤的一种温和刺激,有利于婴儿的生长发育,可增强免疫力,增加食物的消化吸收;通过抚触还可使迷走神经的紧张性增加,胃泌素的胰岛素分泌增加,刺激胃肠蠕动,增加粪便排出,减少肠肝循环,减轻黄疸症状。

本研究中,干预组46例母乳性黄疸新生儿经抚触、口服常乐康1周后有31例黄疸消退,15例症状减轻,加用茵栀黄颗粒口服后9例黄疸消退,6例黄疸减轻。用药期间母乳喂养状况良好,除有大便稀、次数增加外无其他不良反应。常乐康联合茵栀黄治疗母乳性黄疸效果显著,可在基层妇幼保健机构推广。

[1] 李淑敏,杨英伟.母乳性黄疸研究进展[J].中国医药导刊,2007,9(5):391-393.

[2] 马秋艳,李清华.早发型母乳性黄疸的早期干预[J].中国妇幼保健,2008,23(20):2036-2037.

[3] 胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2005:438-439.

[4] Practice parameter:management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn.American Academy of Pediatrics.Provisional Committee for Quality Improvement and Subcommittee on Hyperbilirubinemia[J].Pediatrics,1994,94(4Pt 1):558-565.

[5] 王素青.母乳性黄疸30例分析[J].中国误诊学杂志,2001,1(8):1255-1256.

110016沈阳,辽宁省人民医院儿科(邓丽娟),妇产科(程桂平)

邓丽娟(1963-),女,主治医师。研究方向:婴幼儿常见病的防治,E-mail:syydlj@163.com。

10.3969/j.issn.1674-3865.2011.04.023

R722.17

B

1674-3865(2012)04-0340-02

2012-04-05)

张小冬)

临床护理