关于穿孔骨器用途的思考

2011-12-26朱洪敏

朱洪敏

(双鸭山市文物管理局 黑龙江 双鸭山)

关于穿孔骨器用途的思考

朱洪敏

(双鸭山市文物管理局 黑龙江 双鸭山)

较多的穿孔骨器在三江平原考古发掘中并不多见,见诸于报端的亦寥寥无几。笔者见到《北方文物》2007年第二期“集贤县永红城址一、二、三号灰坑清理简报”(作者为集贤县文物管理所高爱霞)中有关穿孔骨器的报道,特别是穿孔骨片和穿孔牙齿引起我的关注和思考,同样的穿孔骨片在1950年《考古学报》第七册“依兰倭肯哈达的洞穴”中亦曾报道过(作者为东北博物馆李文信)。集贤县在三江平原腹地,依兰县在三江平原的西部。两地相距200多公里,但出土的穿孔骨器特别是穿孔骨片形状却相同。这是不是同一时期同一民族或不同时期同一民族的遗留物呢?这种遗物的用途又是什么呢?

下面先看看《北方文物》2007年第二期“集贤县永红城址一、二、三号灰坑清理简报”中关于穿孔骨器的介绍:“永红城址位于黑龙江省集贤县腰屯乡永红村西南0.5公里的索伦岗山坡上。地理坐标为:东经 131°22′34″,北纬 46°48′18″;海拔147.5米。由于城址受采砂修路的影响,城址中心区大部分被破坏,断面明显,有些遗迹现象明显挂在剖面上,我们就遗迹暴露的断层处进行了清理。永红城址揭露出灰坑遗迹三处,除H2外,H1、H3两处灰坑出土遗物较多,主要有骨、陶、石、铁等,较完整的有80件,以骨器为最多。

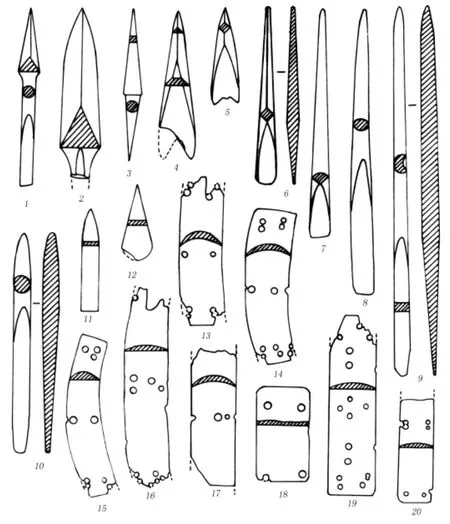

一、穿孔骨片8件,用动物的肋骨加工而成,依骨片两侧形制不同分为两型

A型 弧形。表面均弧形凸起,共4件,04jyH3: 2,近中部有两完孔,一端残断,另一端两侧略残,两端各有四个残孔,残长9.2,宽2.8,厚0.45,孔径0.35-0.4厘米(图一:13)。

04jyH3:37,一端两侧略残,有完孔、残孔各三个,另一端平行四边形排列4个孔,中间橫向排列两个完孔,长9.6,宽2.8,厚0.4厘米,孔径0.3-0.4厘米(图一:14)。

04jyH3:14,一端两侧略残,有一完孔,三个残孔,另一端三角形排列三个孔,近中部及另一端横向排列两个完孔,长9.9,宽2.2,厚0.5厘米,孔径0.35-0.4厘米(图一:15)。

04jyH1:32,近中部呈不规则四边形排列四个完孔,一端有一个完孔及5个残孔,另一端有一个残孔,残长 12.5,宽 2.6,厚 0.3,孔径 0.2-0.3厘米(图一:16)。

B型 长方形,4件。04jyH3:39,一端残断,近中部一侧横向排列一大一小两个孔,残长8.4,宽2.9,厚0.4,孔径0.2-0.4厘米(图一:17)。

04jyH1:16,长方形,除一角为残孔外,其余三个角均有一个完孔,通长5.8,宽3.2,厚0.25,孔径0.35-0.4厘米(图一:18)。

04jyH3:1,一端两侧略残,近中部菱形排列四个孔,两侧纵向各排列两孔,完整一端倒梯形排列四个孔,残端有三个残孔,长10.9,宽2.8,厚0.4,孔径0.3-0.4厘米(图一:19)。

04jyH3:51,残端四边形排列两完孔、两残孔,另一端横向排列两孔,残长 6.2,宽 2.1,厚 0.35,孔径0.2-0.3厘米(图一:20),除此外还有部分穿孔骨器。

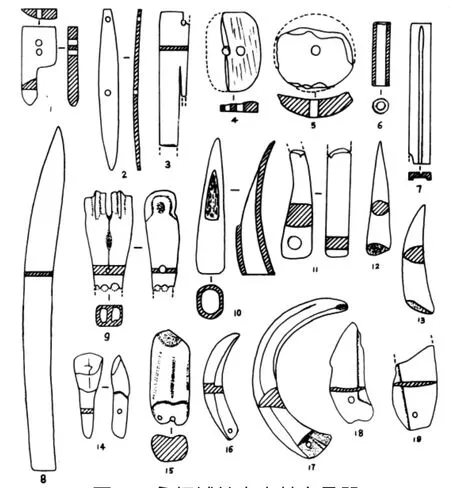

二、牙饰7件,按种属可分二型

A型 1件,牛下门齿。04jyH3:53,齿冠边缘锐利,外壁呈弧形,嚼面无磨痕,应为牛下门齿,牙根中部有一穿孔,长4,孔径0.3厘米(图二:14)。

B型 猪牙6件,可分二式。

一式 雄性上犬齿,3件,截面呈柱状,无齿根。04jyH1:2,近根部有一个残破的穿孔,另一侧有一个完整穿孔,长 5,宽 1.83,厚 1.34,孔径 0.15厘米(图二:15)。

二式 雄性下犬齿,3件。04jyH1:3,乳白色,一侧纵向劈开,一端有一穿孔,通长3.4,孔径0.15厘米(图二:16)。

04jyH1:11,弧形,截面近三角形,无齿根,近齿槽处削薄后一侧有一穿孔,通长10.4,宽0.6,孔径0.4厘米(图二:17)。

蚌饰2件,一端均有一孔,器身扁薄。04jyH1:22,长3.2,宽1.2,孔径0.1厘米。04jyH1:41,一端残断,残长2.7,宽1.4,孔径0.15厘米(图二:19)。

图一 永红城址出土骨镞、穿孔骨片

图二 永红城址出土其它骨器

永红城址的地层堆积简单,耕土下即为文化层。三个灰坑出土的可复原陶器数量较少,从陶器的形制上看,多为小平底与假圈足,陶罐的腹部有斜向上翘的角状把手,与滚兔岭文化的特征基本相同,陶器中也发现了滚兔岭文化中常见的纺轮与陶塑(陶猪造型),说明该遗址是滚兔岭文化时期的遗存。”(1)

从以上引文知道:1.此城址是属滚兔岭文化,时间为汉代,而滚兔岭文化的族属则是肃慎民族。2.此遗址出土较多遗物,特殊的器物为穿孔骨器。作者仅对穿孔骨器作客观介绍,其用途并未作说明。

本人另见穿孔骨器报道的是1950年《考古学报》第七册报道东北博物馆李文信调查发掘黑龙江省依兰县倭肯哈达洞遗址时,发现了穿孔骨片。

1950年4月26日,东北博物馆李文信、曲瑞琦先生实地调查了黑龙江省依兰县倭肯哈达的洞穴遗址,发现两架人骨,即两座墓葬。其中第二号墓葬出土品有(1)石佩璜、(2)奇形石佩璜、(3)管状石饰(4)有孔方形骨板。“很多方形有孔骨片都围绕在躯干骨周围,在这些小骨片里面,出有薄板怪兽形玉佩一件、白玉佩璜一件”(2)有孔方形骨板“原有很多,都在人骨腰股一带,唯因土湿多朽骨粉,很难取出。由骨板的形式和围绕腰腹的情形来看,可能是连缀在外衣上的骨质甲叶,魏晋时期东北民族曾有这种作法。骨板长度相同宽窄不一,宽的四角内各穿一孔,窄的两端各穿一孔,四边和两面磨制整齐光滑。全长12厘米上下,宽3.5-2.5-2.2厘米,厚0.8-0.5厘米。”(3)

李文信先生初步推论穿孔骨片是铠甲叶片,指出:“穿用骨片作铠,据说是肃慎人(挹娄人)的习惯,魏晋之际曾把这类东西送到过中国。”(4)

李文信先生认为穿孔骨片是骨质甲叶,是魏晋时期东北民族肃慎人(挹娄人)制造。

通过以上两则报道我们可以看到集贤县永红城址与依兰县倭肯哈达的洞穴遗址出土的穿孔骨器形状相同,大小略有差异,两遗址的年代应为不同时期,而族属应为同一民族,即肃慎民族。但就穿孔骨片的用途,高爱霞未作阐述,李文信先生认为是骨质铠甲叶片。穿孔骨片真的是骨质铠甲叶片吗?穿孔骨片等骨器到底是做什么用的呢?

下面浅谈一下自己对穿孔骨器用途的思考。

一、穿孔骨片不是铠甲叶片

理由如下:

1.一个武士的铠甲如果是由骨片做成,那么这个铠甲要很多的骨片,而多个武士的铠甲就需要有大量的穿孔骨片。而在众多的考古发掘中所发现的穿孔骨片却极少,这与武士铠甲所需大量穿孔骨片的情况极其相反,表明穿孔骨片不是用于制作铠甲之用,至少不是用于制作大量的武士铠甲。

2.如果穿孔骨片是少数人的铠甲之料,那也只能是将领的铠甲。但从李文信先生的报道看,穿孔骨片都在人的腰股一带。说明穿孔骨片连成一体后,多穿在人的腰股一带,这与铠甲的用法用途大不相同,铠甲应穿在人的上身,以保护人的前胸特别是心脏为主,绝不是在人的腰股一带。

3.穿孔骨片是怎样连接的?能否鳞次栉比的连接?如不是鳞次栉比的连接那又如何抵御的了乱箭的进攻,这样的铠甲又能起到什么防身作用呢?

4.由上述思考,无论从穿孔骨片的数量上还是穿在人身的位置上或是穿孔骨片的连接上,我认为穿孔骨片不是铠甲叶片。穿孔骨片连成服饰后,是给极少数人穿的,而这个人应该是有极为特殊地位。

二、穿孔牙齿亦不是铠甲叶片

穿孔牙齿只有一端有孔,很难向穿孔骨片那样对应孔相衔接,只能穿成串的形式,所以穿孔牙齿亦不应该是铠甲叶片。

本人见到穿孔骨片实物是高爱霞报道的那些骨片,而见到将穿孔骨片连成服饰实物是黑龙江省阿城博物馆中展出的一件萨满服(见后附照片)。高爱霞同志和李文信先生报道的穿孔骨片和黑龙江省阿城博物馆中展出的一件萨满服中穿孔骨片的形状极其相似,由此联想高爱霞同志和李文信先生报道的穿孔骨片其用途是否也是用作制作萨满服的?萨满是众人中的极少数人且地位极其特殊,穿上骨片连成的服饰更具有神灵的吸引力。而具有釉质的牙齿穿成一串系于腰间,经摆臀扭腰会发出叮叮当当的清脆声音,应是萨满初期的腰铃。

综上所述,高爱霞同志和李文信先生所报道中的穿孔骨片,其用途不是铠甲叶片,而是用于制作萨满服的。

注释:

(1)引自《北方文物》2007年第二期“集贤县永红城址一、二、三号灰坑清理简报”,作者为集贤县文物管理所高爱霞(段落有变动)。

(2)引自李文信:依兰倭肯哈达的洞穴,1950年《考古学报》第七册第62页。

(3)引自李文信:依兰倭肯哈达的洞穴,1950年《考古学报》第七册第73页。

(4)引自李文信:依兰倭肯哈达的洞穴,1950年《考古学报》第七册第74页。