“十二五”期间我国收入调整机制变革研究

——基于包容性增长的视角

2011-11-02周阳敏

周阳敏

(郑州大学 商学院,河南 郑州 450001)

“十二五”期间我国收入调整机制变革研究

——基于包容性增长的视角

周阳敏

(郑州大学 商学院,河南 郑州 450001)

2011年是“十二五”规划的开局之年。以改善民生为重点的社会建设成为“十二五”期间的主要建设内容,但当前中国经济增长过程中出现了宏观上的收入分配不平衡:中央财政增长速度高于地方财政,而且大大高于居民收入增长速度;居民收入财产性收入比例过低,而不同行业的收入差距显著拉大,垄断性行业与新兴行业收入严重偏高;政府支出结构严重失衡,政府预算约束越来越“软化”;教育支出结构严重失衡,而教育经费来源也非常单一;社会保障严重不足,结构严重失衡。为此,既要改变宏观性收入分配,又要改变微观性收入分配;既要改革首次收入分配,还要改善再次收入分配等;特别是应该增强资产的法律化、市场化、资本化和证券化,改善低收入群体的收入结构,并建构低收入群体的自我创新机制,释放低收入群体的企业家本能,建立低收入群体自我机会创造的制度性框架。

包容性增长;收入分配;失衡;调整

2010年10月底,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(简称《建议》)全文发表,《建议》提出“居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”的重要原则,该《建议》提出将“城乡居民收入普遍较快增加”列为未来五年经济社会发展的五大目标之一。2010年11月3日,中央外宣办举行《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案)》(2011~2015年)建言献策活动的新闻发布会①。2010年11月16日,湖南省常德市政协召开常委会议,专题协商该市“十二五”规划纲要(草案)。常委、委员们在会上建议“十二五”规划指标体系应以人类发展指数(HDI)代替人均GDP作为核心指标,更加注重“包容性增长”,让所有人共享改革开放成果②。

《证券时报》就此载文指出,“十二五”期间,尽管投资仍然是拉动我国经济增长的一支重要力量,但是在投资方向上需要进行重大调整,即生产性投资要大力收缩,而和民生相关的消费性、安全性和环保性投资需大幅增加③。2010年10月15日,温家宝在党的十七届五中全会上所作的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划建议的说明》指出,《建议》提出合理调整收入分配关系,这是群众呼声最强烈、全社会十分关注的问题④。

一、文献综述

尽管“包容性增长”在中国是近期刚刚进入政策视线,但是,国内的“收入调整”文献和国外的“包容性增长”文献却比较丰富。例如周树新(1991)认为,中国收入分配属于纵向的行政性分配,按政府规定的比例在国家、企业、个人三者之间进行,使得各自的利益差异和冲突加剧,尤其在市场失常和责、权、利结构失衡的情况下,国家、企业、个人之间的利益会相互蚕食、侵犯。他建议将纵向的国家、企业、个人三者之间的分配关系改变为横向的企业的管理者、所有者、经营者和劳动者四者之间的分配关系,但是,这四者关系究竟如何分配作者没有给出答案。许跃辉、赵晓南(2008)研究指出当前我国收入分配失衡情况非常严重,妨碍了我国社会经济的进一步发展,原因在于我国市场化进程的异变和相应的制度性缺失。他们认为,政府在创造和形成有利于公开、公平、公正的市场竞争机制的制度环境中让市场机制的无形之手做好做大蛋糕的同时,充分利用有形之手在收入分配中不同层面发挥调节作用,有效地遏制影响收入分配差距扩大的不合理因素,从而逐步实现分配公平、共同富裕的理想目标。

江春、曹棣泉(2010)研究认为导致中国国际收支失衡的根源是中国国内收入分配的失衡,而这表现为:一方面是宏观收入分配的失衡,即政府收入和企业收入占GDP的比重过高且不断上升,而居民收入增长率长期低于GDP增长率且居民收入占GDP的比重不断下降;另一方面是功能性收入分配的失衡,即中国的生产要素没有按照其对生产贡献的大小获得相应的报酬。

董全瑞、张健(2010)指出21世纪以来我国收入分配差距呈加速扩大之势,国民收入分配结构在总量、城乡、行业、要素等方面都出现了失衡。他们认为其原因既有传统体制延续下来的城市偏向、超越战略、等级规则、垄断势力等旧因素,又有市场化、全球化、教育产业化和社会结构刚性化及精英化等新因素。他们建议打破垄断、提高劳动报酬和努力解决贫困问题,从而解决收入分配差距过大的问题。

周明海、肖文、姚先国(2010)重新测度我国改革开放以来的劳动收入份额,发现1998年以后劳动收入份额持续下降。他们将劳动再划分为原始劳动和人力资本,发现1988~2007年我国人力资本收入份额显著提升以及原始劳动收入份额持续下降。他们认为我国农村剩余劳动力对经济增长的贡献与回报不匹配是理解国民收入分配向资本倾斜的关键。

目前,国外关于收入不平衡和包容性增长的研究主要基于印度的事实,并以印度为例进行了分析。例如S.Narayan研究认为,不管是发达国家还是发展中国家,收入增长的不平衡(the Growth of Income Disparity)是所有国家都关注的问题,而像印度这样的民主国家,收入失衡将最可能导致社会动荡[1]。

Sophie Coughlan、Fabrice Lehmann、Jean-Pierre Lehmann认为包容性增长不同于减少贫困(Poverty Reduction)。减少贫困主要是穷人被动接受物资的捐赠,如钱、食物和衣服等,这主要是政府进行财富的再分配和转移;而包容性增长主要是指给穷人更多的机会以改善他们的处境,即给穷人们打开自我创新之门(Opens the Door to Self-help Initiatives),让穷人们释放人人都天生具备的企业家本能(Entrepreneurial Instincts)等[2]。S.Mahendra Dev研究了印度安得拉邦的包容性增长的现实,并就包容性增长的政策进行了分析[3]。

在胡锦涛总书记谈到“包容性增长”概念后,学界、政界和企业界展开了讨论,许多报纸、网站等还设置专题进行分析报道,但是这些讨论基本都是基于简单解释的初步性讨论。笔者认为,胡锦涛总书记谈的包容性增长(Inclusive Growth)含义应该分为四个层次:第一个层次是指中国与其他国家之间的包容性增长,即协调中外各类经济关系、倡导自由贸易、自由投资等;第二个层次则是指中国区域之间的包容性增长,即协调中国各区域的经济、社会等关系,尤其是解决区域经济的不平衡问题;第三个层次是指收入等级不同的群体之间的包容性增长,尤其包括低收入人群的重新倾向性分配等;第四个层次则是指支撑以上三个层次的制度框架、包容性增长模式及宏观财政政策、货币政策、税收政策、收入分配政策等。然而,在这四个层次里,最基础的是第四个层次,即建构制度性框架以支持前三个层次的包容性增长。前三个层次包容性增长则是当前中国社会最普遍、也最严重、最亟须解决的问题。为此,本文将以此为重点展开论述。

二、经济失衡与发展困境

经济失衡主要表现在人们收入分配之间失衡,为了刻画人们收入分配之间是否平衡,主要以政府和民众之间的收入比较。对中国居民可支配收入之间差距进行描述,可以把居民分为城镇和农村两类;同样,政府收入也分为中央财政和地方财政的收入两类。为了便于比较,全部指标都采用人均值。实际上,人均财政收入也反映了民众的负担状况。如图1所示。

同时,为了更清楚地分析收入分配的失衡问题,对人均值求一阶导数得到其增长速度,如图2所示。

第一,从总体上看,农村、城镇人均收入与人均财政收入以及与经济发展出现了严重的失衡,尤其是1990年之后,出现了较大的分离,而且这种分离不是短期现象而是长期现象。

第二,人均国内生产总值增长较快,进入20世纪90年代后,增长速度比较稳定,特别是2003年后出现了加速增长势头,呈现出指数级增长状态。

第三,在1994年之前,人均地方财政收入比人均中央财政收入高,而且增长速度也快;但是到了1994年之后,人均中央财政收入就超过了人均地方财政收入,而且增长速度也快于人均地方财政收入的增长速度。这说明,自1994年以后,中国出现了中央财政集权现象,而中国经济也出现了集权现象,并有逐渐扩大之势。需指出的是,中央财政收入增长速度既快于居民收入的增长速度,也快于人均国内生产总值的增长速度,从长远说,这对经济发展极为不利。

第四,无论是城镇居民还是农村居民的人均收入增长速度都小于人均国内生产总值的增长速度,特别是远远低于人均中央财政和地方财政收入的增长速度。这在相当程度上验证了改革后我国出现了“国富民穷”的现象,无论是城镇居民还是农村居民所享受的改革开放的成果份额都偏小。相比之下,农村居民人均收入增长速度还小于城镇居民人均收入增长速度,尤其是在世纪之交的中国农村人均收入增长几乎停顿了,这说明农村补贴城镇的现象依然没有从根本上得到改观,尽管“反哺农村”的口号已经喊了很多年。为此,我们得到本文第一个命题。

命题[1]:农村居民收入增长速度小于城镇居民收入增长速度,无论是农村还是城镇的居民收入增长速度都低于国内生产总值增长速度,且都远远低于国家财政收入的增长速度,其中,中央财政收入增长速度快于地方财政收入的增长速度。

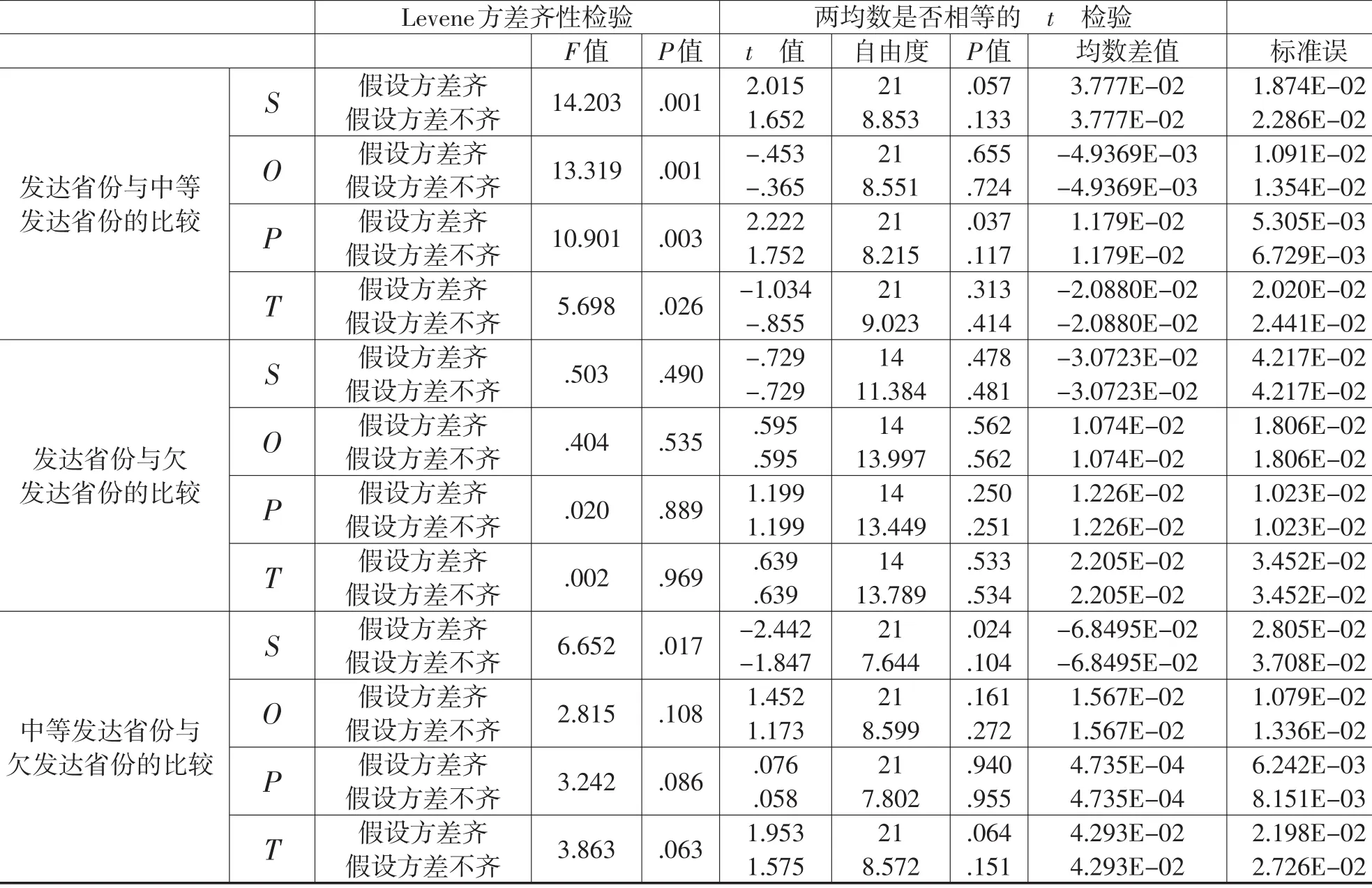

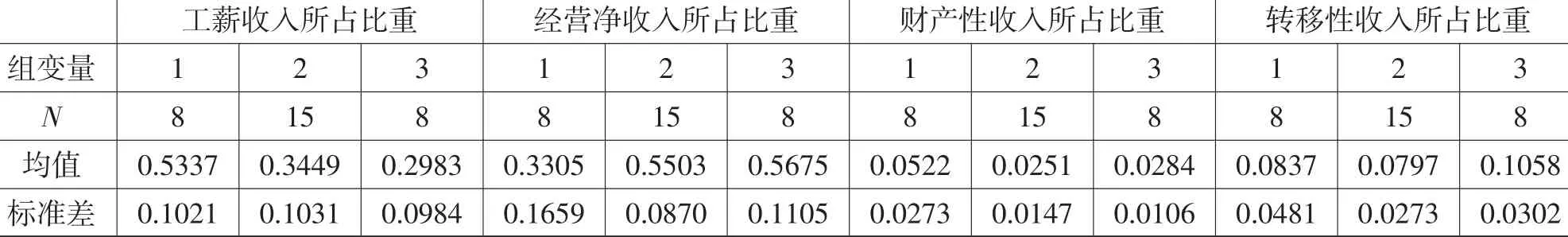

以2009年为例,全国城镇居民平均每人全年家庭收入来源出现了严重失衡。为了分析方便,主要分析城镇家庭收入的四个来源——工薪收入(S)、经营净收入(O)、财产性收入(P)、转移性收入(T),并将根据当前中国的主要国家战略,如沿海开放战略、中部崛起战略、东北老工业基地振兴战略以及西部大开发战略等,将中国经济区域分为发达省份(人工变量为1)、中等发达省份(人工变量为2)和欠发达省份(人工变量为3),并用SPSS进行分析,得到表1。

简单地,从统计结果看出,全国所有城镇居民人均年收入中,工薪收入都占了绝对大的比重,而财产性收入所占比重是最低的,一般家庭户的经营净收入比重也较低。在各类收入比重里,欠发达地区的转移性收入所占比重反而是最低的,这说明我国收入转移性政策实际效果有限。

更进一步地,对表1的结果进行统计性检验,结果如表2所示。

图1 改革开放以来中国人均收入与人均财政和人均国内生产总值

图2 1990年代以来中国人均收入、人均财政与人均国内生产总值的增长率

表1 全国不同区域城镇收入来源所占比重差异性的统计性描述

表2 各类城镇收入所占比重差异的显著性检验

表3 全国不同区域农村收入来源所占比重差异性的统计性描述

表2的结果分为两大部分,第一部分为Levene's方差齐性检验,用于判断两总体方差是否齐,第二部分则分别给出两组所在总体方差齐和方差不齐时的t检验结果。很显然,发达省份与中等发达省份的工资性收入差距比较显著,且财产性收入差距很显著,但是经营性收入和转移性收入差距不显著;发达省份与欠发达省份之间的所有类别收入所占比重都不显著,而中等发达省份与欠发达省份的工资性收入和转移性收入差距比较显著,其他则不显著。值得注意的是,欠发达省份所获得的转移性收入所占比重是最低的,而且其统计意义具有显著性,这表明欠发达省份所获得的转移性收入明显不足。

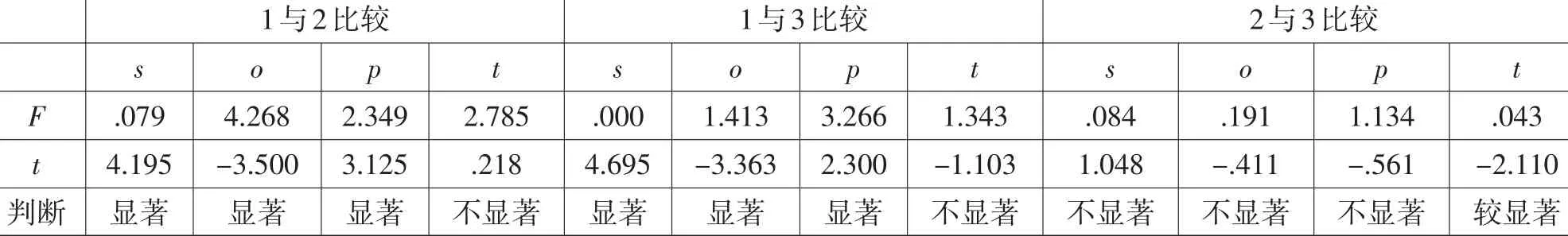

表3显示的是我国不同区域间农村居民收入来源的不平衡性。从表3首先可以看到,农民经营收入所占比重几乎都超过了工薪收入比重,但财产性收入和转移性收入所占比重却都少得可怜。其次,工薪收入所占比重随着经济发达程度的增加而增加,即越是不发达的地方,农村通过工薪收入所占比重越低;而经营性收入所占比重却随着经济发达程度增加。这看起来不可思议,但发达省份的农村工业几乎都具有企业家的性质,因此,其纳入到城镇收入了,而相对的农村收入则减少了。另一方面,欠发达省份的经营净收入也是简单的“经营”而不是“企业经营”,所以,这个比例所反映的是欠发达省份的收入单一化问题。表4和表5更清楚地说明了这个问题(篇幅所限,只列出检验值和判断结果)。

从表4可以看出,发达省份无论是跟中等收入省份比较,还是跟欠发达省份比较,除了转移性收入差距不具有显著性之外,其他的所有的收入所占比重的差距都具有统计意义的显著性。

表5是将收入的绝对值进行比较,其结果如下:

第一,无论是工资性收入还是经营性收入,无论是财产性收入还是转移性收入,发达省份都远远地显著性高于中等发达省份,而中等发达省份也几乎都显著地高于欠发达省份。这就是说,尽管前文分析比重有所不同,但其绝对数值仍然显示出收入呈现出地区之间的严重不平衡。

第二,即使在欠发达省份,其转移性收入仍然小于中等收入省份和发达省份,这说明我们的再分配政策在地区之间出现了扭曲。

第三,从总体上看,农村的财产性收入,无论是绝对值还是所占比重都微乎其微,这是值得重视的问题。事实上,农民不缺少财产,缺少的是对合法财产的法律认可以及农村资产的市场化运作等。

有意思的是,对于大多数农民来说,城镇零工的收入占了很大比重,而这些零工在近10年中国飞速的发展过程中又主要表现为在建筑工地上的工作,因此,我们对全国各地区劳务分包建筑业企业主要指标进行了分析,结果发现从业人员劳动报酬占整个工程结算收入的比重非常低,有的地区甚至只有20%。而我们从历年的数据中发现,这个比例一直都很低,甚至呈现出越来越低的下降趋势,这说明在城镇打零工的农民所获得的收入在分配上极其不公平,其收入与其付出严重不对等。于是我们得到第二个命题。

命题[2]:城镇的居民收入中占主导的是工薪收入,最少的是财产性收入和经营性收入;农村居民收入中最少的是财产性收入和转移性收入;而无论是城镇居民还是农村居民,其收入差距出现了地区之间的显著差异性,发达地区收入水平显著高于中等收入省份,而中等收入省份又显著高于欠发达省份⑤。

很显然,无论是城镇居民还是农村居民,无论是发达省份还是非发达省份,由于所处的行业不同,其收入差距也非常大,而且这个差距还出现了越来越大势头,如图3所示。

第一,从图3可以看出,从事农、林、牧、渔业等第一产业的人均收入一直是最低的,并且其增长速度也是最低的。

表4 各类农村收入所占比重差异的显著性检验

表5 全国农村各类收入差异统计性检验

第二,传统的竞争性行业的人均收入也比较低,例如住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、制造业等,这些行业的竞争程度很高,其行业成熟度也比较高,利润率较低,人均收入也较低。

第三,传统的垄断性行业的人均收入都比较高,如电力、燃气及水的生产和供应业以及文化、体育和娱乐业等,这些行业利用其垄断性获得较高的收入分配比例,有些行业甚至利用行业垄断故意制造“亏损”转嫁给消费者而私藏“利润”为“收入”,如燃气行业以及电力行业等。

第四,新兴行业的收入普遍比较高,如信息传输、计算机服务和软件业以及科学研究、技术服务和地质勘查业等,事实上,这些行业也利用了技术的垄断性和知识的垄断性获得了超额的利润,从而从业人员获得了较高的收入。

第五,由于金融企业等纷纷改制上市,金融业的收入出现了突飞猛进的提升,从2003年的中等水平一跃成为2009年的第一名。

综上所述,我们可以得到:

命题[3]:传统的竞争性行业收入水平较低,其中最低的是第一产业从业者;传统的垄断性行业收入较高,而新兴行业的收入最高,其本质也是利用技术垄断和知识垄断成为高收入的获得者。

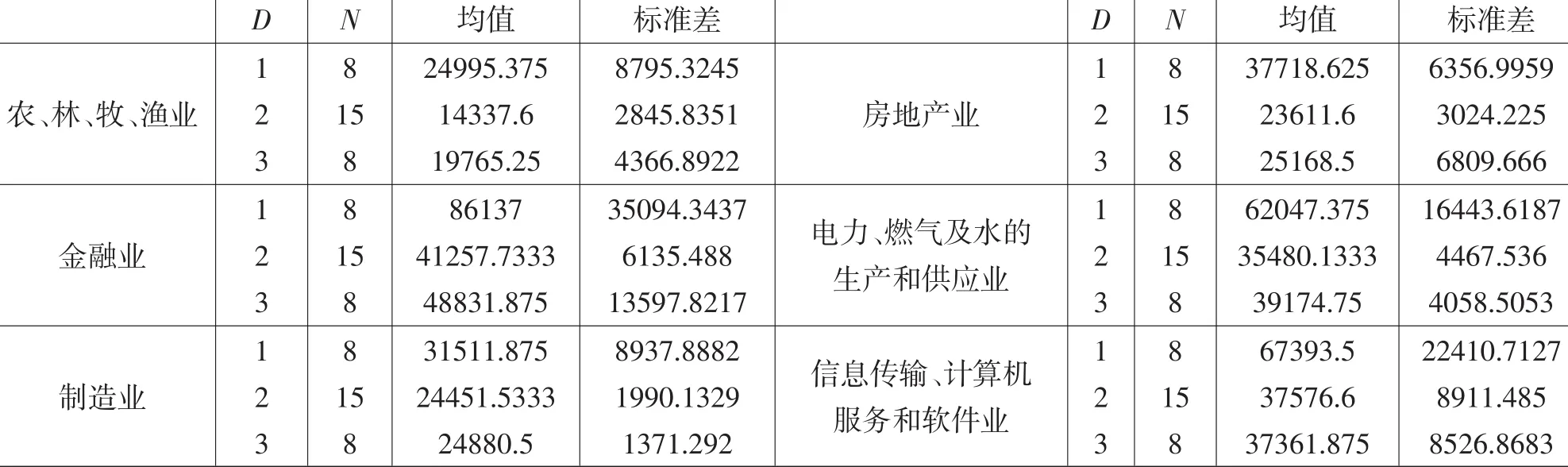

对全国各省级区域的各行业收入做更进一步深入研究(如表6所示),发现了一个重大问题,即经济越欠发达,其行业之间的不平衡性越强,这就是说,东部、中部和西部之间收入分配差距最大的不是传统的竞争性行业,而是传统的垄断性行业或高新技术行业。这同时表明,越是贫困的地方,收入分配的差距越大。结合命题3,我们给出本文的第一个推论。

推论[1]:收入差距越大,其经济越不发达。

从表6(由于篇幅限制,我们只列出代表性的行业进行分析)还可以看出,行业收入之间的差距在地区之间几乎一致地显示出了统计意义的显著性(显著性检验表格省略),这从另一个角度说明了作为获得收入来源的居民收入之间差距的根源,即行业的垄断性及分配扭曲性程度。

效率与公平表面上看起来是一个两难问题,但事实并非如此,命题3和推论1说明,效率带来的发展能做到更好的公平,而公平则能提高效率促进更好的发展。在中国,实现包容性增长的难题不在于权衡公平与效率,而在于权衡市场与政府的作用。中国自1978年实行改革开放之后就逐渐进入了市场经济体制,因此,包容性增长的精髓在于充分发挥市场机制的作用,而非其他。

三、包容性增长与收入调整机制

当前我国中央和地方财政收入的巨幅增长,使得中国的收入分配事实上呈现出“国富民穷”的局面,从“取之于民、用之于民”的角度看,政府财政收入的支出结构也存在偏差,如表7所示。

从表7可以看出,地方政府中一般公共服务所占比重过大,这是政府机构臃肿的结果。我国的政府机构一直在倡导“精简”,但实际效果有限,造成了繁重的财政负担。

当前政府改革的目标应是从管理型政府转向服务型政府,虽然学术界和政界一直对此呼声很高,但没有得到真正落实。

尽管中国各级财政增长速度快于经济增长速度,也快于居民收入增长速度,但是,政府的社会保障和就业支出依然很微弱,而保障性住房支出更是少得可怜(中央仅占政府支出0.17%,地方占政府支出1.15%)。当前房价飞涨过程给城市居民带来了沉重的压力,但是,保障性住房的提供却始终落后于居民的正常需求。

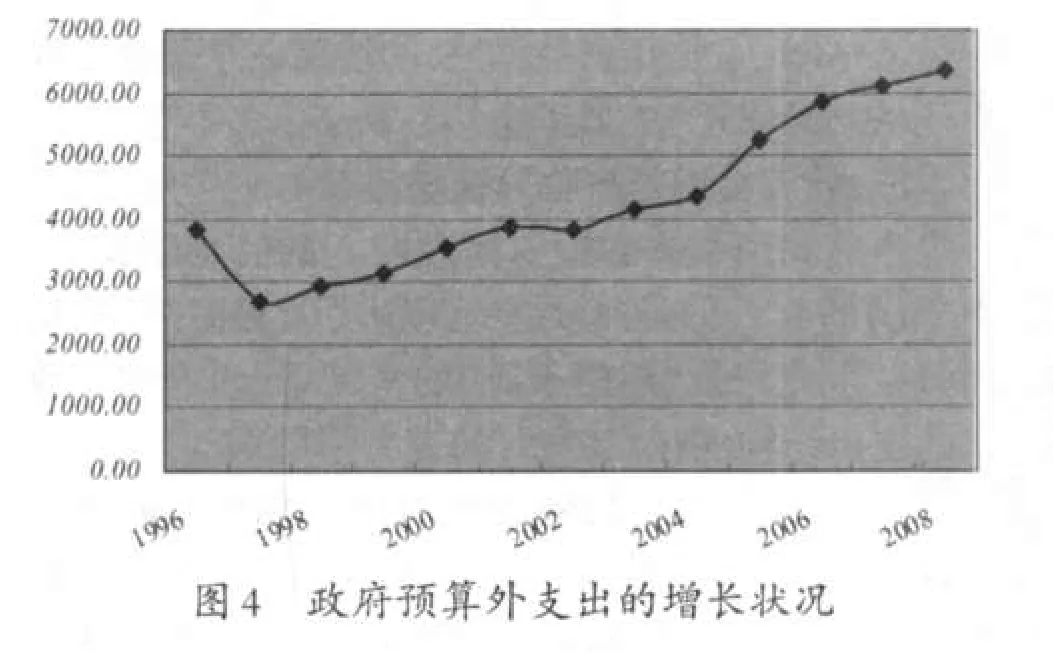

进一步分析发现,如图4所示,政府预算约束越来越软化,使得政府预算外支出出现了快速增长的势头。特别是2004年之后,预算外支出迅速扩大,其规模接近政府总支出的1/10。

表6 全国各地区行业收入差异统计性描述

表7 2009年中央和地方财政支出明细分析

更进一步分析发现,越是贫穷地方政府财政支出结构越不合理,其机构的臃肿程度越高,这就给这些地方脱贫带来了越来越多的困难。为此,我们得到:

命题[4]:地方政府机构臃肿,政府支出结构失衡,政府预算约束越来越“软化”,越是贫穷的地方,政府支出的结构失衡程度越严重。

该命题从另一个角度说明了我国收入分配不合理的制度性因素还在于地方政府机构臃肿,地方政府支出结构不平衡,这也是中国在未来“十二五”规划里实现包容性增长的最大障碍。

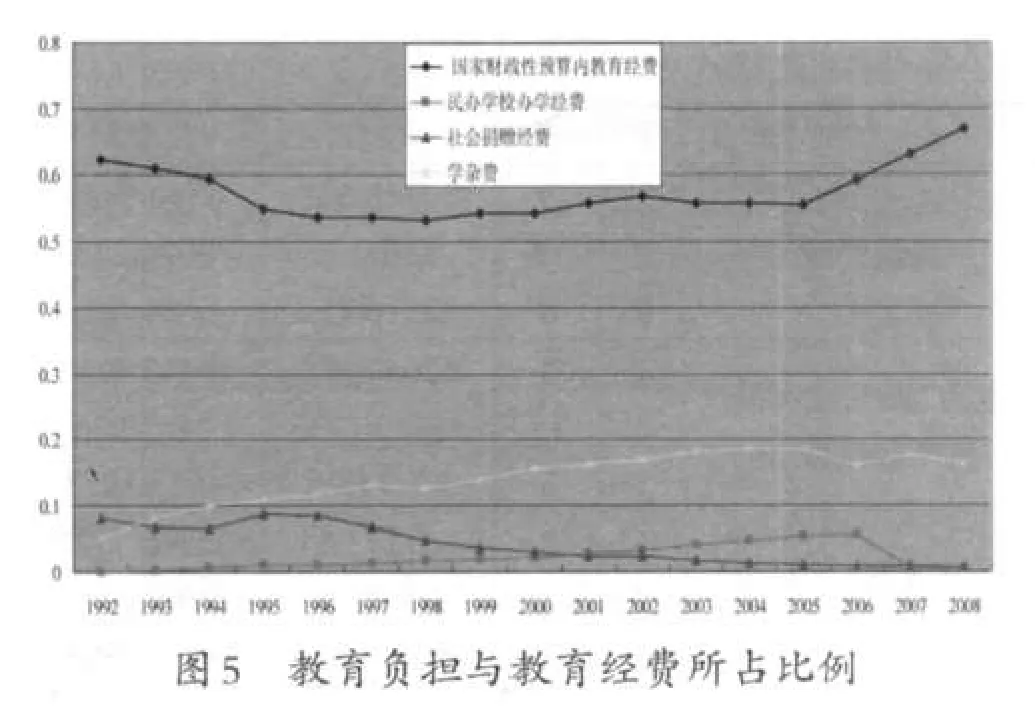

从当前居民新三大压力来看,医疗排在了第一位(住房和教育分别排在了第二位和第三位),因此,包容性增长的本意就是要完善基础性保障的医疗、住房和教育,接下来我们将具体分析教育和医疗的发展情况,为了便于比较,教育支出以其与总的教育经费的比重为分析对象,如图5所示。

第一,国家财政性预算内教育经费出现了波动,并且占了整个经费的一半以上,平均达到57.3%,但是,将教育经费细化到投入情况看,高校投入过多,而基础教育投入过少,职业教育投入更是微乎其微;这使得本来就很贫穷的地方由于基础教育投入力度不够,出现了“穷是穷的原因”的局面⑥。

第二,学杂费出现了缓慢增长势头,但其占整个教育经费的比重过大,达到了14%,特别是近10年,学杂费的比重平均达到19.13%,近1/5了。这直接形成了居民的沉重的教育负担,这也是为什么人们称“教育”为当今“三座大山”的原因之一,它压得人们喘不过气来。

第三,社会捐赠经费比例过低(仅仅占全部经费的3.98%),近15年甚至出现了连续性的下滑趋势。发达国家中学校通过社会捐赠而获得的教育发展机会远远超过财政经费,其与社会建立的通道对学校发展也大有裨益。为此,我们得到:

命题[5]:教育经费来源单一,支出结构严重失衡,社会捐赠的教育经费比例过低是解决教育难题、实现包容性增长的主要障碍。

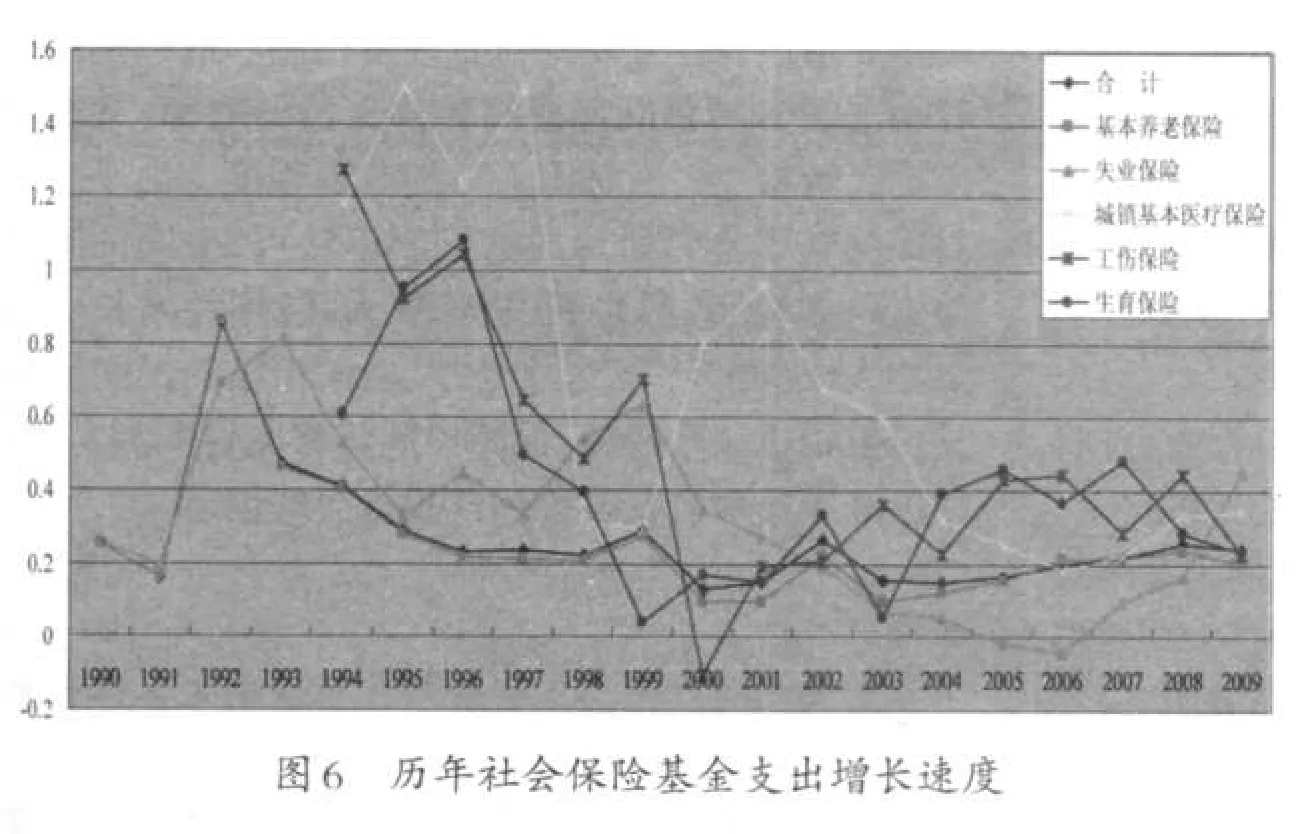

通过分析社会保险基金支出的增长速度的状况来分析居民保障性问题。从图6可以看出,城镇医疗保险出现了比较大的波动,但近年出现了低增长状况;工伤保险也出现了剧烈波动,在2000年时甚至出现了负增长,更重要的是,由于我国近年工伤事故越来越多,而保险不足酿成的悲剧性事件也越来越多,加大了居民的负担,加深了社会矛盾,而且不仅影响社会稳定,还将直接影响经济增长的直接动力。从整个保险比例来看,工伤保险基金所占比例非常少,仅仅有1%。

而另一个重要的保险是失业保险,随着社会压力增大,失业保险所起的作用也越来越大,但无论是从规模还是从比例来看,失业保险在社会保险基金中份额偏小,平均只有3.1%的比重;值得注意的是,失业保险基金还出现了先升高后下滑的趋势,这直接影响了社会的稳定和健康发展,也直接影响了社会的包容性增长。为此,我们得到:

命题[6]:社会保障严重不足,结构严重失衡,尤其是近些年引起社会重大反响的工伤保险和失业保险所占的比重太低、规模过小,严重影响了社会稳定和健康发展。

更进一步的研究发现,在城镇基本医疗保险基金支出中,绝大多数都是职工而非居民,居民保险基金支出的比例明显过低,全国平均仅仅占6.4%。

综上所述,“十二五”期间实现包容性增长的关键在于收入调整,而收入调整的关键机制则是建构合理的收入分配格局。据2010年11月18日人民网报道,按照2009年确定的人均年收入1196元的标准,我国还有3597万绝对贫困人口。事实上,“贫困只是弱势群体在社会经济生活中的一种表现,发展能力差、发展机会少是他们弱势的普遍性原因。”中国人民大学教授马龙龙认为,只有针对这两方面着手,才能有效改善弱势群体的生存状况。这就要提高他们的劳动技能,让他们获得更多工作和发展的机会,更充分地参与经济社会发展进程。“弱势群体之所以弱势,一个重要原因是社会权利表达不畅甚至不通,主流的话语体系中没有他们的地位。”“需要不断建立和完善相应的社会机制,让弱势群体有充分的话语权,这样才能有效保障和改善弱势群体的处境。”⑦

四、结论与建议

(一)基本结论

本文通过研究当前中国收入分配的基本格局,得到了6个命题和1个推论。研究发现,农村居民收入增长速度小于城镇居民收入增长速度,无论是农村还是城镇的居民收入增长速度都低于国内生产总值增长速度,且都远远低于国家财政收入的增长速度,其中,中央财政收入增长速度快于地方财政收入的增长速度,即中国经济增长过程中出现了宏观上的收入分配不平衡。

同时,研究发现,全国城镇居民收入中占主导地位的是工薪收入,而比重最轻的是财产收入和经营性收入;全国农村居民收入中所占比例最少的是财产性收入和转移性收入;无论是城镇居民还是农村居民,其收入差距出现了地区之间的显著差异性,发达省份收入水平显著高于中等收入省份,而中等收入省份又显著高于欠发达省份。

通过不同行业的收入分配研究发现,传统的竞争性行业收入水平较低,其中最低的是农、林、牧、渔业等第一产业从业者;传统的垄断性行业收入较高,而新兴行业的收入最高,其最主要的原因是它们利用了技术垄断和知识垄断。

本文研究发现,尽管政府机构改革一直在倡导“精简”,但是地方政府机构仍然非常臃肿,而政府支出结构严重失衡,政府预算约束越来越“软化”,且越是贫穷的地方,政府支出的结构失衡程度越严重。

作为中国未来发展重要支撑的教育支出结构严重失衡,而教育经费来源也非常单一,特别是社会捐赠的教育经费比例过低,这是包容性增长的重要性制度障碍。

另外,社会保障严重不足,结构严重失衡,尤其是近些年引起社会重大反响的工伤保险和失业保险所占的比重太低、规模过小,严重影响了社会稳定和健康发展。

(二)政策建议

针对本文的研究,本文提出如下建议,以期建构收入调整机制,实现“十二五”期间的包容性增长。

第一,坚持服务型政府导向,坚持精简政府机构,改变政府行政模式,精简政府行政性开支,减少政府在收入分配中的比重。笔者认为,根据GDP增长状况,中央财政收入的增长速度不得高于GDP增速的1/5,而地方财政收入增长速度不得高于GDP增速的1/3,即可以通过此举改变中央财政集权,改变行政性集权,提高行政效率,并通过精简地方政府机构而改善地方经济发展环境,改良地方行政秩序。

第二,加强建立工会维权和社会维权机制,改善工人收入分配比例,改善工资增长的对话机制。笔者认为,全国各地建立的最低工资制度虽然一定程度上保障了工人的权利,但是还远远不够,还缺乏最基本的工人同企业家的对话机制。笔者赞同陆汉文的观点并进一步建议各地应该开放维权机构,并可展开市场化运作,从而既保证首次收入分配的公正性,也保护了改善机制的运行环境和规则。

第三,坚决打击垄断行为,开放垄断行业,并将《中华人民共和国反垄断法》运用到实处。事实上,遏止垄断行业高收入的方法不是简单地制定垄断行业工资标准,而是开放市场竞争,这既能扩大弱势群体就业空间,又能获得低价格高质量产品和服务,特别是半公共产品。

第四,推进农村资产法律化、市场化、资本化和证券化,并大力促进农村资本市场的发展,对接城市资本市场,既融通了城市农村闲散资金,又扩大了农村资产性收入,扩大农民收入途径。笔者认为,简单地人为拉高农产品市场价格并不能有效地提高农民收入,反而会抬高整个社会的生活成本,形成较高的通货膨胀压力。应通过农村财产资本化从而有效地提高农民财产性收入,并有效地提高农民的消费能力和消费欲望,改善农村居民的消费结构和消费层次。

第五,扩大教育经费的社会性来源,特别是扩大捐赠性教育经费,完善民间捐赠的免税制度,鼓励人们建立教育基金支持教育发展。同时,加大对欠发达省份的教育投入,特别加大对基础教育和职业教育的投入,改善劳动力输出的规模和质量,提高劳动力收益,改善农民的工资性收入。事实上,笔者认同Coughlan(2009)的观点,并建议在“十二五”规划里设置相应条款,从立法、行政和社会三个方面打开穷人的自我改善与自我创新之门,释放穷人的企业家本能,并建立相应的制度框架,制定鼓励穷人创业的各类政策性友善环境和措施。而在这方面,印度已经有很多现实的经验可以借鉴。

第六,加强社会的基础性保障功能,改善保障性基金的支出结构和支出范围,扩大失业保险和工伤保险基金规模,调整保险基金的结构,真正让低收入群体从“新三座大山”下解放出来[4]。很显然,在收入调整机制里,再分配调整机制是重要方面,而基础性保障是再分配机制里最为关键的内容,归根结底这也是包容性增长的本意。

第七,加大对欠发达省份转移性支付的范围和规模,特别是必须改善对欠发达省份中贫困人口的转移性支付的方式。笔者认为,转移性支付最重要的是要形成良性互动的自我改善机制。通过民间转移而非官方转移既能提高转移支付的效率,又能切实提高转移支付对贫困人口的改善程度。由于中国对民间转移支付所形成的机制不认可,中国民间转移支付规模小、层次低,笔者认为,包容性增长必然要加大民间的转移支付能力,建立相应的民间转移支付鼓励机制和措施,保障民间转移支付顺利实现,促进底层民众自我改善和自我机会的创造。

注释:

①参见发改委:《十二五会就居民收入制定具体预期指标》,《东方早报》,2010-11-03。

②参见张新民、祝娟、周艳:《注重“包容性增长”,常德政协建议以HDI代替人均GDP》,人民网,2010-11-16。

③参见《“十二五”投资应大幅转向民生》,《证券时报》,2010-11-09。

④参阅《温家宝作十二五规划建议说明:调整分配呼声最高》,《新京报》,2010-10-29。

⑤篇幅所限,本文只分析了农村居民的绝对值的差异性;但我们研究发现,城镇居民收入绝对值的差异性的统计特性与农村的性质一致,故不再列出。

⑥由于本文篇幅所限,我们不做深入讨论,但我们在其他论文里将建立数理模型和计量模型详细证明这个结论。

⑦参阅《弱势群体生存状态调查:不怕吃苦最怕没机会》,人民网,2010-11-18。

[1]S.Narayan.India’s Economy:Constraints to Inclusive Growth[J].Asian Journal of Public Affairs,2008,(1):8—11.

[2]Sophie Coughlan,Fabrice Lehmann,Jean-Pierre Lehmann.Inclusive Growth:The Road for Global Prosperity and Stability[R].The ICC CEO Regional Forum,New Delhi.

[3]S.Mahendra Dev.Inclusive Growth in Andhra Pradesh:Challenges in Agriculture,Poverty,Social Sector and Regional Disparities[R].Centre for Economic and Social Studies,Working Paper No.71,March,2007.

[4]徐连仲“.消费冷”源于收入分配失衡[J].望新闻周刊,2004,(27):40—41.

F2

A

1007-905X(2011)01-0114-09

2010-11-10

周阳敏(1971— ),男,重庆人,郑州大学商学院副教授,经济学博士。

责任编辑 姚佐军

(E-mail:yuid@163.com)