英语隐喻认知能力和英语学习的关系

2011-09-19刘湘屏

刘湘屏 冯 毅

(安徽水利水电职业技术学院,安徽 合肥 231603)

英语隐喻认知能力和英语学习的关系

刘湘屏 冯 毅

(安徽水利水电职业技术学院,安徽 合肥 231603)

本文讨论了隐喻的认知功能,分析了隐喻认知过程中的映射作用以及隐喻认知功能对语言发展的推动作用。在英语教学中,教师应该把概念隐喻理论循序渐进地引入课堂,用隐喻理论帮助学生理解目标语的文化内涵,理解习语,加强学生词汇理解的广度和深度,激发其外语式思维能力的培养。

隐喻;认知;映射;英语教学

1 对隐喻的理解

传统的隐喻理论把隐喻当作一种修辞现象。作为修辞格的隐喻的研究已有两千多年的历史,最早可追溯到亚里士多德所著的《诗学》和《修辞学》。但自20世纪70年代以来,随着认知语言学的兴起,隐喻已经成为横跨哲学、心理学、逻辑学、认知科学、人类学、语言学等多学科的研究课题。研究者把它看作是类的认知工具。Lakoff和Johnson被认为是近年来从认知语言学角度研究隐喻的代表人物。他们于1980年出版的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)被看作是现代认知观的隐喻研究的开始。根据他们的观点,隐喻的本质是用一种事物去理解和经历另一种事物 (the essence of life is understanding and experiencing one kind ofthing in terms of another)。[1]“one kind of thing(某一类事体)”即“本体”,“another kind of thing (另一类事体)”则是指“喻体”;“本体”既然能够通过“喻体”来加以“理解”与“经历”,即说明两者之间在本质、特性或其他方面具有或能够创造出相似性,此“相似性”即“喻底”;[2]相似性是隐喻的基础。Lakoff认为:隐喻在本质上是概念性的,即在一种概念的基础上理解另一种概念。

2 隐喻的认知功能

在lakoff看来,隐喻是深层的认知机构,组织了我们的思想,形成了我们的判断,使语言结构化,从而产生了巨大的转换生成力量,例如,从“争论是战争”(An argument is a war)、“爱情是旅行”(Love is journey)这样的隐喻概念可以衍生为多种观念和语言表达形式。因此,通过我们的经验的框架,隐喻有助于我们的思维,处理新获得的抽象概念。在上世纪80年代,lakoff&Johnson在隐喻的研究中首次引入了“域”和“映射”的概念,通过在源域和目标域之间的映射来阐述隐喻认知的现象。

2.1 映射和认知

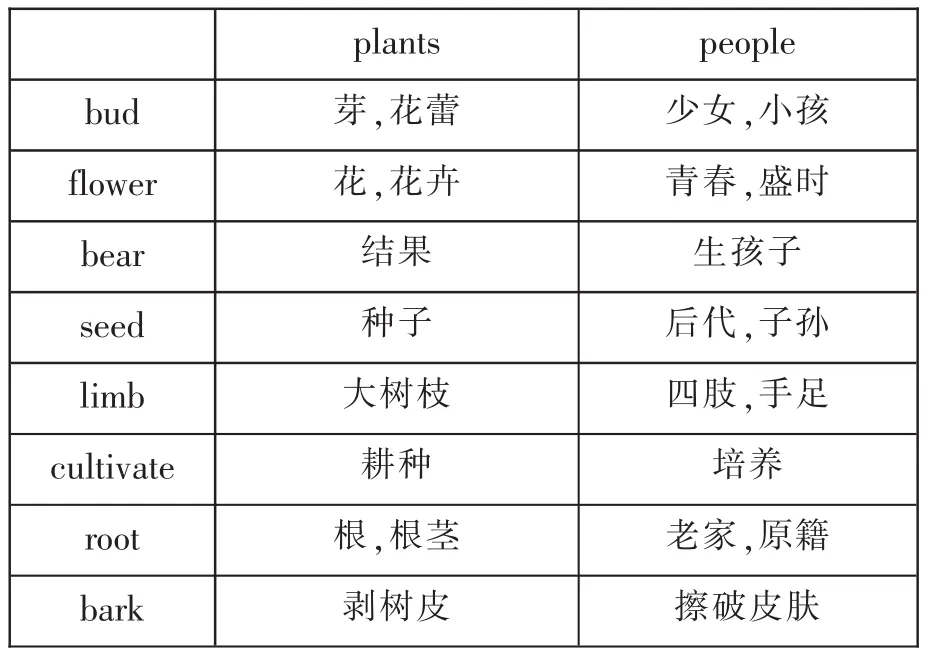

Lakoff&Johnson在Metaphors We Live By一书中指出隐喻是人们思维,行为和表达思想的一种系统的方式,即隐喻是跨概念域的整体映射,隐喻式表达只是跨概念域映射的外在表现。人们总是参照他们所熟知的、具体的概念来认识,思维不熟悉的、抽象的概念。在隐喻的认知推理过程中,人们总是先从隐喻的源域(本体)中提取反映事物规律性的、高一级的概念结构,然后把它投射到用以把握目标域(喻体)相应的概念结构中去,从而形成二者的映射关系。受话人依据此映射关系进行概念的跨空间投射和映射,由显性信息推导出隐含信息,这一过程即隐喻认知过程。[3]生活中表达概念隐喻的语句很多,如Life is a j journey.Time is money.An argument is a war.The world is a stage等。以概念隐喻People are plants为例:人像植物(如树木)一样经历幼年、成年、老年、死亡等阶段,我们可以清楚地看到源域(plants)向 目 的 域 (people)的 完 整 映 射 (domain mapping),如下所示:

plants people bud 芽,花蕾 少女,小孩flower 花,花卉 青春,盛时bear 结果 生孩子seed 种子 后代,子孙limb 大树枝 四肢,手足cultivate 耕种 培养root 根,根茎 老家,原籍bark 剥树皮 擦破皮肤

2.2 隐喻认知和语言发展

语言源于隐喻,这是许多知名学者的共识。如 Richards就指出:“Metaphor is the omnipresent principle of language(隐喻是语言中无所不在的原 则 ).”Friqueguon 说 过 : “To know is to use metaphor (知识就是使用隐喻)”;[4]根据lakoff&Johnson的统计,英语的70%都来源于隐喻.所有这些名家关于语言与隐喻关系的观点都有一致的认同,即语言的最初发展,是以隐喻开始的。英语自然亦是如此。英语词汇的发展,也是立足于隐喻模式之上的。由此看来隐喻是帮助人们认识和感受外部世界的一个强有力的工具。

在语言的产生阶段,语言起源的假说中较有影响的“拟声说”、“手势说”等,在这些假说中隐含着一个重要的,共有的特征——隐喻性认知。无论是哪一种方式,在认知客观世界的过程中,都是借用其他的方式来表达。例如,手势显然不是语言,但手势语客体简历的关系,可以充当语言产生的促动条件,在这个背景下产生的第一个人称词也只能是隐喻的。隐喻的特点在于人们通过他们熟悉的,具体的事物去认识他们不熟悉或是抽象的事物,而隐喻的这一特征对语言的发展产生了重大的影响。[5]Hester说过如果研究一下每个词的词源,我们都可以从它的身上发现隐喻的影子。这可以从以下三方面来体现。

2.2.1 常规隐喻、常规化的隐喻或是死隐喻

“隐喻性有程度之分。隐喻是一个连续体,一端是隐喻性极高的新鲜隐喻,另一端是已经失去隐喻性的死喻”。[6]而“死喻”是指“隐喻义与该词的原义已经失去联系或已经成为该词的常用意义的一部分”,也就是说,随着认知可及性程度的提高和隐喻的新奇性逐渐消失,在一定的语境下,隐喻的含义得到强化、固化,隐喻义已经被词汇化了。这一切都使隐喻理解成为常规操作,隐喻义被赋予常规值,隐喻变成死喻。[7]词汇缺乏是导致活性较低的隐喻词汇化的直接动因,它直接决定着隐喻的“生命历程”,也决定着隐喻的词汇化程度。比如,在我们的日常英语中,日常英语中有很多身体部位的隐喻词都是常规隐喻:“bottleneck”,“hillfoot”,“river mouth”和 “armchair”,由于隐喻的认知功能,人们最初使用这些语言,将已熟悉的词域映射到不熟悉的范畴,已达到使人们更加形象了解新事物的目的。但是现在人们已经忘记这些词语原为隐喻了。

2.2.2 一词多义

当代的隐喻理论认为语言中的一词多义性是来自于隐喻,以“crane”一词为例,它指用来提升重物的高而大的机器,相当于 “hoist(起重机)”,同时还指 “一种高高的长着长腿的水鸟(鹤)”。显然,在水鸟(鹤)与起重机之间存在着隐喻关系,起重机概念域中的高高的杆子及转动的长臂和鹤的概念域中的长腿长颈是他们的共享特征。他们之间是存在者隐喻映射的。因此,词的意义不是词本身所固有的,一成不变的,而是源于人们的不同语境中,通过认知联想对它们的利用,因而形成了词汇有联系、有规律的多义范畴。另外,词义范畴的边境不是固定的,明确的,而是具有转换生成的生命形态。[8]

2.2.3 新奇隐喻(novel metaphor)

Lakoff认为新奇隐喻是常规隐喻的延伸。[9]比如通过熟悉的Life is a journey为例,我们就会很容易地理解下面的这句话:“We’re driving in the fast lane of the free way of love.”,同样,假如我们非常熟悉 “Understanding of knowing is seeing”,我们也会毫不费劲地理解“You’d need an electronic microscope to find the point of the article”。因此,新奇隐喻的产生是以隐喻认知为基础——通过较为熟悉概念域的去理解和感知我们不熟悉的概念领域。

3 隐喻认知理论和英语教学

“目前受到隐喻认知理论的影响,国内外已有不少学者提出在教学中要注意培养学生的‘隐喻能力’,并将这种能力单独列出来,与语言能力、交际能力并列为三大能力。”[4]将隐喻认知理论运用于教育学,也是近30年来的事情。该领域的研究方兴未艾,而培养学生隐喻能力的重要性也亟须获得教师尤其是开展外语教学的教师的熟知及认可。从以下三方面来尝试解读隐喻在英语学习中的重要性。

3.1 隐喻与英语词汇教学

Murcia&Rosensweig曾提出这样的看法:“掌握了最低量的结构,同时也拥有大量的词汇比掌握了几乎所有全部结构但只有少量词汇的人在阅读理解和最基本的语言交际中更为有利。”[10]然而,词汇的掌握对于英语学习者来说是最感棘手的。正如上文所说,隐喻在单词意义发展中起到了根本的作用,

3.1.1 构词法的掌握与词汇量扩大

在英语中,名词转化为隐喻性动词的现象非常普遍,比如“to arrow”是指“像箭一样飞速前进”。 “to shadow”的隐喻意为“盯梢,尾随”。 英语中有些名词后加上后缀,形成了新的隐喻意义的词,比如说“-like”(childlike,lifelike);“y”(mousy,spidery)。此外,一些动物名词可直接转化成具有相应动物特征的动词,如“fox”可以指玩恶作剧,“monkey”意为制造麻烦,因此老师在英语教学中,恰当的传授隐喻性构词法方面的知识,会达到事半功倍的效果。

3.1.2 概念隐喻理论有助于学生掌握词汇的广度和深度

英语中的一个词通常会有一个基本义,以及围绕着这个基本义的很多用法。正是这样,学生要想准确把握这个词汇的内涵和外延很难。例如,“If it is a fact that the meaning of life does not dawn until middle age.”,这句话里源于概念隐喻:“The meaning of life is (the light of)dawn in one’s life.”即:生命的意义如黎明的光亮出现之后,人们才能够看清和理解生存意义所在,才能够明白自身的方向和奋斗的目标。文中提及人们一般只有在中年时候才能真正理解生命的意义,这其实也是在为人们的后知后觉以及茫然的青春而扼腕叹息。动词性隐喻“dawn”一词的使用,使得表达更加生动形象,也更能触动人的心灵。再如“minefield”本意为“雷区”,但如何理解“Dealing with other people’s children has become a minefield.”(2008.12 大学英语四级考试),根据概念 隐 喻 : “Minefield is dangerous and must be treated very carefully ”,“minefield”在这句话中的深层次含义为容易招惹麻烦,需小心对待。可见,在教学中,概念隐喻可以帮助学生由一个词的基本意义扩展到这个词的其它意义的理解, 从而减少学生记忆和理解的难度。此外还可利用隐喻认知新词。英语中每天都有大量的新词产生,其产生与隐喻有着紧密的联系,这一现象在网络语言中尤为突出。许多词在网络英语中被赋予了新义,这些新词生动形象,容易记忆。例如,“mouse”在网络英语中不再是人见人恨的动物,摇身一变为“鼠标”,只因其外型酷似老鼠,还拖着一条长长的“尾巴”。“memory”表示电脑中的内存,因为其功能就是记忆存储信息,数据和程序。昆虫“bug”在网络英语中仍然也非常令人讨厌,因为有了它,电脑就有故障了。

3.2 隐喻与习语教学

研究表明,大多数以英语为母语的学习者平均一周约说7000个习语。因此,学习者能否流利地使用习语往往被看成衡量其英语程度的重要标准之一。而调查表明,我国学生在习得词汇搭配(习语中一类)的速度最慢,效果也最差,其根源在于习语的意义不能直接从字面推导,故而其语义难以理解。根据隐喻的认知理论,习语的比喻意义是可推导的,并非完全任意的,因为“大多数习语都属于隐喻的范畴”,[11]隐喻是习语的一种重要认知机制。因此教师在向学生讲授习语的过程中,可以尝试通过挖掘习语背后的概念隐喻,来帮助学生深刻理解习语意义的根源,从而在习语的字面意义与整体意义之间建立起一座桥梁。比如教师在讲“hit the ceiling(极度愤怒)”时,可先从隐喻角度解释其意义根源:在西方人的概念系统中,习惯把人的大脑比作一个容器,而大脑中的愤怒就如同是容器中热的物体,当人生气的时候,容器中的“热”会上升,当人变得极度生气的时候,容器中的“热”就几乎无法控制,甚至撞到容器的顶部,因此正是因为有了“大脑是容器,愤怒是容器中的物体”两个概念隐喻,才有这个习语的产生。通过这样的讲解,习语的意义不再是任意的,而是有理据的;每个习语也不再是孤立存在的,而是以概念隐喻为基准归类成组。那么,习语的理解和记忆不再会是难题,使用的准确性也将会有明显提高。

3.3 隐喻与英语文化教学

外语教学应重视交际能力的培养,这已是广大教师和教学研究者的共识。文化教学是外语教学的一个重要组成部分。如果教学中不重视文化内容,学生就不能掌握与目的语语言文化密切相关的价值观、交际规则等,从而造成交际障碍 。思维是人类大脑的功能,因而作为一种思维方式和认知功能,隐喻体现了人类的思维共性,即不同文化中的语言使用者都能运用隐喻化思维,都能理解隐喻化语言。[12]同时,人类认知经验的共性和他们赖以生存的客观世界的相似又为来自不同文化的人们理解隐喻现象提供了物质基础。大千世界的种种自然现象都是人类认识世界的共同认知对象,而人都要经历生老病死、教育和受教育等基本相同的生活体验,这些生活体验促使许多相同或基本相同的概念隐喻的形成。例如,a thunder of applause (雷鸣般的掌声 ),in black and white(白纸黑字),Walls have ears(隔墙有耳)等。然而,由于各民族的历史、地理环境相异,物质、文化生活不同,他们对世界的认识也不尽相同。换言之,在不同的文化中,同样的事物会使人产生不同的联想,因而隐喻也具有社会文化特征,不同语言中的隐喻体现着文化的差异和冲突。英语和汉语的“狐狸”都带有“狡猾”的比喻意义,然而汉语里的“狐狸”还有“多疑”的意义。隐喻产生于体验,是文化的组成部分,文化的许多内容都是通过隐喻来表达和传承的,通过隐喻这个窗口可以透视文化。因此,通过隐喻来进行文化学是顺理成章的事。在通过隐喻开展跨文化教学中,不仅要寻找差异,而且要寻找相似之处,异中寻同,同中探异,这样才更有意义。

3.4 隐喻与外语思维能力

外语教学的难点(也是关键)在于培养学生用目标语思维的能力。外语思维能力,即直接用外语进行思维的能力,是衡量人的外语素质高低的重要因素。同时,它对人的外语听、说、读、写能力的发展有着决定性的影响。外语思维能力的品质表现在五个方面:①深刻性。即在运用外语进行思维时能深刻认识到思维对象或表达对象的本质含义的能力。②敏捷性。即迅速认识到语言表达形式与内容之间关系的能力。③灵活性。即对给定对象能同时想出许多种表达方案的能力。④批判性。即对所产生的表达方案做出正确评价的能力。⑤独创性。即遇到表达困难时能构想出新异而有效的表达方案的能力。比如在谈及“idea”的话题时,英语母语者会脱口而出以下的句子:

I don not know how your idea is parallel to mine.(根据概念域:Ideas are geometrical objects.)

Your ideas are coming to fruition.(根据概念域:Ideas are plants.)

Your ideas are grounded on a solid foundation.(根据概念域:Ideas are buildings.)

因此,外语学习者一般能达到极高的言语流利程度,但缺乏目标语的概念图式进行思维的能力,或者说,外语学习者以目标语的形式结构说话,但却仍然以其母语的概念结构思维,故很难会有以上的表达。不同的教学与学习模式会导致完全不同的外语思维发展水平。因而在外语教学中,教师应引导学生重视基本范畴词汇的学习,不要为了片面追求词汇量的扩大而蜻蜒点水式的学习。如果教师能引导学生透过词义互不相关的表象,把握词义问的深层联系,变被动接受为主动构建,把新旧知识有机结合,就能使学生逐渐形成自己的知识结构,在语言学习过程中掌握有效推导关联意义的思维方法,对语言知识有更深入透彻的理解,提高教学质量。同时,教师在授课时应该有意识地引导学生认识母语和目标语之间在认知方式上的差异。故而,隐喻能力的培养也就必然是外语教学不可或缺的。对于学生掌握目标语程度的评判同样需要参照认知框架方面的因素,而不是单纯以形式上的正确与否为唯一标准。

4 结论

本文首先讨论了隐喻的认知功能,分析了隐喻认知过程中的映射作用以及隐喻认知功能对语言发展的推动作用。据此,进一步在阐述了在英语教学中,教师应该把概念隐喻理论循序渐进地引入课堂, 用隐喻理论帮助学生理解目标语的文化内涵;理解习语;加强学生词汇理解的广度和深度;引导学生对目标语中出现的概念隐喻进行归纳总结,激发其外语式思维能力的培养。

[1]Lakoff G,Johnson M.Metaphors we live by.Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[3]王红孝.隐喻的空间映射与概念整合[J].外语教学,2004,(6):9-12.

[4]王寅.认知语言学探索[M].重庆:重庆出版社,2005.

[5]谢之君.隐喻认知功能探索[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[6]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[7]鲁克伟,韦汉.死喻形成的多维考察——隐喻是如何被词汇化的[J].暨南大学华文学院学报,2007,(4):44-47.

[8]张沛.隐喻的生命[M].北京:北京大学出版社,2007.

[9]Lakoff G.The Contemporary Theory of Metaphor[A].Ortony A.Metaphor and Thought(2 nd.)[c].New York:Cambridge University Press,1993.

[10]J Cele—Murcia M,Rosensweig F.Teaching Vocabulary in the ESL Classroom.Newburg House,1979.

[11]骆世平.英语习语研究[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[12]夏金玉,池丽霞.隐喻认知理论应用于英语教学的探讨[J].教学与管理,2009,(9):95.

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE CAPABILIYT OF METAPHOR AND ENGLISH LEARNING

LIU Xiang-ping FENG Yi

(Anhui Technical College of Water Resources and Hydroelectric power,Hefei Anhui 231603)

The thesis discusses cognitive mechanism of metaphor and analyzes the important role played by mapping in the cognitive process and great effects exerted by metaphor cognition on the language development.Based on these analyses,the thesis puts forward some creative ideas about how to put the metaphor cognition theory into English teaching and learning in the aspects of the breadth and depth of vocabulary,cultural connotation,and the development of foreign-language thinking mode.

metaphor; cognition; mapping; English teaching and learning

H31

:A

:1672-2868(2011)01-0097-05

责任编辑:宏 彬

2010-10-06

刘湘屏(1976-),女,安徽怀宁人。讲师,硕士,研究方向:英汉翻译,应用语言学。