王昆:为人民唱响革命的高音

2011-07-13程也

程也

王昆

歌唱家,生于1925年,祖籍河北唐县。1945年毕业于延安鲁艺戏剧音乐系,曾在新歌剧《白毛女》中饰主角喜儿,并演出秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》等。新中国成立后任中央实验歌剧院演员,受教于苏联专家梅德维捷夫和我国歌唱家林俊卿。曾参加大型音乐舞蹈史诗《东方红》的演出。

历任东方歌舞团艺委会主任、团长,中国文联第四届委员,中国音协第二、三届理事,全国妇联第四届执委。是中共十一大代表,第一至三届全国人大代表,第五、六届全国政协委员。

六月的阳光痴痴地趴在东方歌舞团排练厅的窗上,为看清每天的排练而移动着,窗棂的影子投在演员们的脚下。人们正在为庆祝建党90周年排练民族歌剧《白毛女》。有一位老人表情投入地倾听着,时而朝身边的导演低语着什么,时而情不自禁地打起拍子。当年纪如同自己孙辈的“白毛女”上场时,她的眼里显出独特的光彩,和着那烂熟于心的旋律,嘴唇翕动着。

她是谁?小时候乡亲们叫她“金嗓子”,舞台下观众们喊她“喜儿”,老伴说她是“腔肠动物”,著名作家王蒙称她是“革命的女儿”。她,就是著名歌唱家王昆。

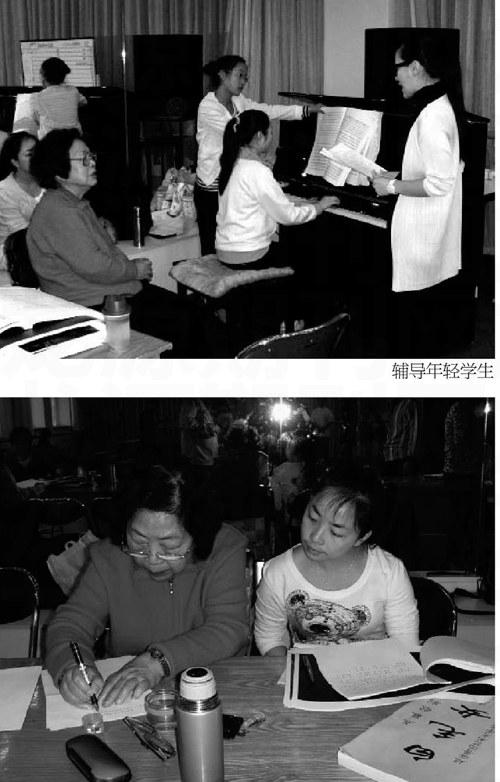

排练结束后,我坐在王昆老师的身边准备开始我的采访,这时小“白毛女”走过来请教唱到高音处的处理方法,王昆老师用温暖柔软的手拍拍我的手,表示我们的谈话需要打断一下。望着一老一小两个“白毛女”认真讨论的模样,忽然,我觉得我不是来采访的,而是来观看的,观看用一生为人民歌唱的艺术家是如何看待工作、如何看待艺术的。

个子最小,嗓音最高

王昆出生在河北唐县,很小就喜欢河北梆子、小调。“那时候乡村非常寂寞,老百姓没有什么可以娱乐的东西,唱河北梆子的来演出,我非常着迷,很羡慕那些演员。能够在他们演出完了之后到他们住的地方扒着窗户看一看,就觉得心满意足了。”王昆家很穷,他的妈妈是普通的劳动妇女,不认字。她有时候会一边做活一边唱歌,用歌唱来诉说自己的命运。她的演唱比起演员要更原始、自然,这也给王昆留下了深刻的印象。王昆读小学的时候遇到一个从香山慈幼院毕业的老师教大家音乐,王昆学得很快,还了解了一些简单的乐理知识。到她小学毕业的时候,时局变化,发生了七七事变。“那时有一波老红军来了,红军有唱歌的传统,他们唱很多革命歌曲,我也跟着学会了,很快就用唱歌这个武器去进行抗日宣传工作。”

王昆对妈妈说:“八路军是共产党领导的队伍,八路军是好人组成的好队伍,我要跟着八路军去抗战。”从那以后,12岁的她成为唐县妇女抗日救国联合会筹委会中一位最年轻的成员。当代著名音乐家程云先生在《王昆评传》中描述:开始了新生活的王昆,剪短了头发,腰间扎起了皮带,背上自制的挂包,到处宣传抗日,在妇女群众中特别活跃。她腿快、嘴伶俐,把一切她可能获得的新知识、新消息、政府的新号召用各种方式传播给乡亲们,更多的时候是在各种场合唱歌、讲演,发挥她自己的优势。“当时我个子很小,但是非常积极。我会故意把年纪说大一点,说自己16岁了。”王昆说。“因为我嗓子亮,在当地算是个小明星。”有一次,王昆边挥舞着手臂边唱“大刀向鬼子们的头上砍去……”听歌的人里三层外三层,一些年轻小伙子听得血都热了,当场就有几名小伙子跟着这个小姑娘到县自卫会去参了军。回想自己年幼时的“明星效应”,王昆笑着连连说“不好意思”。

1938年春,一支八路军的“小分队”从平山县境向晋察冀军区三分区的唐县境内开过来。他们是“十八集团军西北战场服务团”,即当时大名鼎鼎的来自延安的战地文工团“西战团”。在小王昆为西战团的演出而痴迷的同时,团长周巍峙也注意到了这个当地的小明星。于是一场特别的考试悄悄开始了。在唐县文艺汇演中,王昆演唱《松花江上》,当唱到“爹娘啊,什么时候才能欢聚在一堂”的时候,有人在她背后做手势示意大家不要唱,王昆并不知道,她唱着唱着发现其它人的声音都低了下去,最后只有她一个人的声音了,“我知道大家是想听我的高音过瘾,于是我就使劲唱,把‘欢聚的‘欢高音拉长。大家就鼓掌。”

在不知情的情况下,王昆通过了“考试”,被西战团选中,成为西战团的小女兵。更让她想不到的是,从此,她的一生就和歌唱革命歌曲不再分开,而周巍峙日后也成了和她相伴一生的人。

战争年代的罗曼蒂克之花

西战团,最初是由中共中央军委和中组部在延安挑选的一批青年文艺工作者组建的战地服务团,全称为“第十八集团军西北战地服务团”,它的宣传直接代表了延安党中央和八路军的文化宣传,影响巨大。周巍峙是这个受人尊敬的战地文工团的负责人,大家亲切地称他为“老周”,其实他当年才二十多岁。王昆虽然比他小不少,但是两人很有共同语言。在奔波各地进行演出的过程中,在艰苦的岁月里,他们默默地相互关心,两颗年轻的心连在了一起。1943年秋冬,反扫荡胜利,分散到各区县打游击的西战团员们又一次大团圆了。这期间有几对恋人举行了婚礼。王昆和周巍峙是其中的一对。

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”激情澎湃的旋律是中国人非常熟悉的,这首《中国人民志愿军战歌》不知鼓舞过多少志愿军将士奔赴朝鲜战场,浴血杀敌;也不知激励过多少人民群众,投身于轰轰烈烈的抗美援朝运动中。这激荡人心的旋律就出自周巍峙之手。周巍峙被周恩来总理赞许为“艺术总理”,他是优秀的学者、编辑家,早在1936年,就编辑出版了《中国呼声集》,影响很大。上世纪八十年代以来,他和中国著名文艺家一起倡导和主持了十部中国民族民间文艺集成志书的编纂出版,其中《中国戏曲音乐集成》和《中国民间歌曲集成》由他担任主编或副主编。他主持编辑的《聂耳全集》《冼星海全集》《田汉全集》《夏衍全集》等优秀作品,都获得了社会上的广泛好评。他主持和参与创作的大型音乐舞蹈史诗《东方红》《中国革命之歌》,成为20世纪中华文化艺术的经典。

周巍峙与王昆夫妇一个写音乐,一个演唱,可谓文艺联姻珠联璧合。然而,革命的岁月使得他们聚少离多,解放后,他们又为了百废待兴而奔波,经常各自转战在自己的阵地上。

担任过两届中国文联主席的周巍峙如今已是95岁高龄,然而风采不减当年,依旧是一个大忙人。谈起老伴,王昆第一句话说的就是:“他太累了,每天他都把自己埋在高高的文件里面,很辛苦。”那么在周老的眼里王昆又是怎样的人呢?“她是海洋里的一种腔肠动物,什么是腔肠动物?腔肠动物是没有心和肺的。”周老幽默的话语一语中的。王昆的儿子这样评价妈妈:“别人都说妈妈是女强人,其实她是一个女弱人。长期以来她的腿不好,一次演出,上台之前我必须扶着她,她才能走,可是幕布一拉开,她马上健步如飞。演出结束以后,她马上又不能走了。”今年已经86岁的王昆仍然在为了事业而忙碌。庆祝建党90周年而排演的民族歌剧《白毛女》的策划人告诉我,从构思伊始,大家就很想请王昆老师前往指导,却又担心她的身体。没想到她一口答应,并且天天准时到达排练厅,“可以说,整个剧都是在她的指导下一点一点脱胎换骨‘立起来的。我们十分感激她,同时也非常感动。因为她的身体并不好,家人都不希望她再如此操劳。”

“女强人”也好,“女弱人”也好,一旦忙起工作,王昆就变得“没心没肺”,不做到最好誓不罢休。也就是凭着这股坚强的劲头,她从战争年代一直唱到21世纪的今天,她塑造的白毛女成为舞台上的经典。

永远的“喜兒”

“北風那个吹,雪花那个飘……”这熟悉的旋律让人马上想起了“喜儿”。王昆有着天籁般的嗓音,人们说她一唱起来就好像在嗓子里装了麦克风一样。王昆是中国新歌剧的第一代演员。她善于从传统歌唱艺术中汲取营养,掌握中国民歌的演唱风格和技巧;同时,她也从欧洲歌唱艺术中吸收其发声方法,广采博取,创造她特有的热情、朴实、乡土气息浓郁的演唱风格。

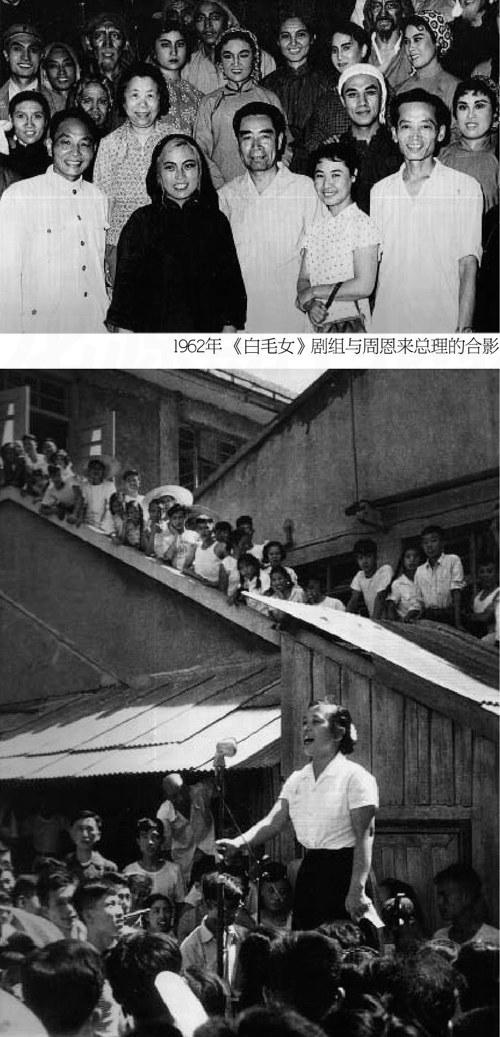

王昆说:“1945年,鲁迅艺术学院为迎接中共七次代表大会,创作大型民族新歌剧《白毛女》,当时决定由我首任主角喜儿。那天,各个解放区的首长几乎都来了,毛泽东、朱德等领导人也来了。导演告诉我,你就按你的规定情景去做,不要紧张。”演出时,导演专门在幕缝里看台下的反应,许多人都哭了。“记得演出结束后,周恩来同志很高兴地教导我,要永远为人民歌唱。”

从抗日战争时期到解放战争时期再演到新中国成立,多少年来,王昆把喜儿的悲喜唱遍了大江南北。歌剧《白毛女》不仅在中国大地上深入人心,而且为外国观众所喜爱。

1950年歌剧《白毛女》赴民主德国参加文化交流活动,这是“喜儿”第一次出国演出,外国观众能认可这个人物吗?当时,王昆的心里并不是很有底。然而,当演出结束谢幕的时候,有人要给扮演黄世仁的演员献花,台下却有观众喊“不要给他”,结果鲜花都纷纷塞到“喜儿”王昆的怀中!此后,《白毛女》等剧目还在维也纳金色大厅进行了表演,这是新中国艺术家首次在那座著名的音乐厅登台亮相,而且大获成功。在苏联的坦丁阁剧院演出时,政治家莫洛托夫和坎诺维奇等参加欢迎中国代表团的宴会,王昆被安排坐在坎诺维奇旁边。坎诺维奇对“喜儿”说:“多吃点呀,你都3年没有吃过饱饭了。”

王蒙曾经为王昆写过文章,说她是“革命的女儿。革命成就了王昆,王昆也确实是把自己的歌喉,把自己的心力献给了革命。王昆又是一个善于接受新事物的人”。“喜儿”成功了,但是王昆的艺术风格从没有定格,她在艺术的道路上不断前行着。

有特色才有价值

1954年,王昆进入当时在天津的中央音乐学院学习。那时有一种看法,认为用“洋方法”可以使民族唱法变得更好。就在举棋不定的时候,周恩来总理对王昆说:“你不要改变你的唱法,如果有一天人们在无线电里听不出你的声音了,连我也不认识你的声音了,经人提醒才知道这是王昆的声音,那你的学习就失败了。如果你的声音更顺了,那你的学习就有成效了。”从那个时候开始,王昆坚定了自己的发展方向,注意保有自己的演唱个性。

她积极探索中国民族唱法,在民族唱法基础上,巧妙吸收西洋发声的长处,比如气息的处理和运用,很好地发展了自己音色明朗、感情质朴、处理细腻的演唱风格,成为中国歌坛民族唱法的开拓者和奠基者之一。

东方歌舞团成立,周总理点名要王昆到东方歌舞团工作,担任艺委会主任。作为一名富有艺术个性的民族歌手,王昆成了当时最受欢迎的台柱子。东方歌舞团以演出亚非拉及外国民族节目而大放异彩。建团一年之后,已拥有30多个国家的80多个上演节目,不到4年的时间,已出访过亚非拉欧多国,所到之处,都受到当地观众的热烈赞扬。周总理更是把东方歌舞团看作新中国对外文化交流的特殊名片。

王昆认为,艺术个性关乎艺术的生命和价值。王昆不但在自己的演唱中追求饱满的个性,她还最乐意看到学生唱的歌各自有他们自己的特点。她一直认为,在艺术的舞台上,百花齐放才是春。

王昆经常叮嘱学生要注意保持自己的特色。2007年《星光大道》选手王二妮在中国歌剧舞剧院拜王昆为师被传为美谈,她叮嘱王二妮,学习国外的艺术、声乐理论、技法可以,但是自己的风格一定不能变。很多民歌手学了美声,唱的不洋不土那是很糟糕的。“千万不要忘本,唱民歌要有唱民歌的样子。现在这么多人喜欢你,就是因为你有特点,没特点的人成不了大家。”

在她的挖掘和鼓励下,很多年轻歌手被推向了前台,一大批艺术个性鲜明的歌唱家如群星荟萃般聚集在东方歌舞团。

歌坛伯乐

王昆在东方歌舞团常常有惊人之举,在她担任东方歌舞团团长时,第一次将报幕员改成了主持人;第一个接受了崔健的《一无所有》;较早开创了电声乐队与民族音乐相结合的音乐新风,为中国音乐的发展注入了新鲜元素。她一直坚定地认为,民歌要发展,而民歌的发展和创新就是要跟上时代的步伐,时代赋予了民歌发展以新的使命,这也是保护民族音乐的一个方式。“我们出国演出时看到人家的艺术家和观众走得特别近,有很多互动,不像我们,有时连演员的名字都不报,只报节目,演完转身就走,根本看不到任何交流。”即便对于当时被冠以“靡靡之音”的邓丽君,王昆也公开表示不排斥,她还对东方歌舞团的演员说,“邓丽君唱歌咬字清晰,感情真挚,特别是向世界传播了中国的民歌,是有可学习之处的。”在当时极左的环境下,王昆的话令许多人不能接受,还有媒体称“王昆是把流行歌引进大陆的罪魁祸首”,对于这些攻击,王昆不觉得自己有错,也没做过检讨,因为她深知东方歌舞团是最受欢迎的文艺团体,只要观众喜欢就不会有错,该出手时就出手。

有一次,东方歌舞团去大连演出从古巴学来的恰恰舞,一些大连观众认为恰恰舞不停扭屁股很不健康,是黄色舞蹈。陈毅知道了以后哈哈大笑说:“我就不信偌大的中国扭两下屁股就扭跨了吗?”还有人说东方歌舞团的歌唱演员拿话筒的姿势像咖啡馆里卖唱的,任仲夷同志听后坚定地说:“工具握在谁的手里就为谁所用,拿在无产阶级的手里就为无产阶级所用。”有了领导同志的鼓励,东方歌舞团在王昆的倡导下放开胆子学习外国各种艺术样式。而观众在经历了惊讶不适之后,也逐渐喜欢和接纳了各种不同风格的国外歌舞艺术。

1980年的新星音乐会有着划时代的意义。新星音乐会的举办冲破了很多禁锢,郑绪岚演唱的《太阳岛上》、远征的《赶牲灵》和朱明瑛的《咿呀呀噢嘞噢》受到了观众的热烈欢迎,说造成了轰动也不为过。但是当时新星音乐会遭到的来自各方的批判也是前所未有的。王昆回忆说:“那几年我们国家正处在大的调整时期,人们的精神也在调整,逐渐从过去那种封闭、动荡、颠倒黑白的状态中清醒过来,那时候人们对老歌的怀念非常强烈,我们当时到各大体育馆演出,几乎每场演出都是万人规模的,群众反响十分热烈,那时每天都有巨大的变化,日子过得很不平常。在改革开放的初期,人们都很想听一些类似于民歌但又是反映新生活的歌,郑绪岚和远征的歌正是唱出了那个时代人们的心声。”

郑绪岚是天津阀门厂的青年工人,虽然她是业余歌唱者,唱法上还有很多不足,但是王昆发现了她的才华,于是大胆拍板,吸收她进入了东方歌舞团,给予各种指导和深造的机会。果然,郑绪岚成为一颗璀璨的新星。远征的出道也多亏了王昆慧眼识珠。作为酷爱唱歌的学生,远征参加了东方歌舞团的招生考试,然而,望着考场上的十几位老师,她忽然紧张得一句歌也唱不下来,懊恼得不行。虽然表现欠佳,但她幸运地碰到了伯乐,日后大获成功,被人们称为“小王昆”。

每年的新年,王昆都会收到来自五湖四海的贺年卡。远征、郑绪岚、朱明瑛、成方圆、程琳等等,当年的小姑娘,现在都已经是大明星了。作为王昆的学生,很多艺术家回忆起当年自己接受王昆老师指点的往事都充满感激之情。

如今,高龄的王昆仍然在不遗余力地挖掘和培养着年轻人。一代又一代的“白毛女“活跃在各种舞台上。王昆的生活中永远有着优美的音乐和年轻人的笑声。“革命的女儿”永远被人民所喜爱,也许,这正是王昆艺坛常青的原因。